亲疏有别:社会距离对内隐合作态度的影响

张琪 邓铸

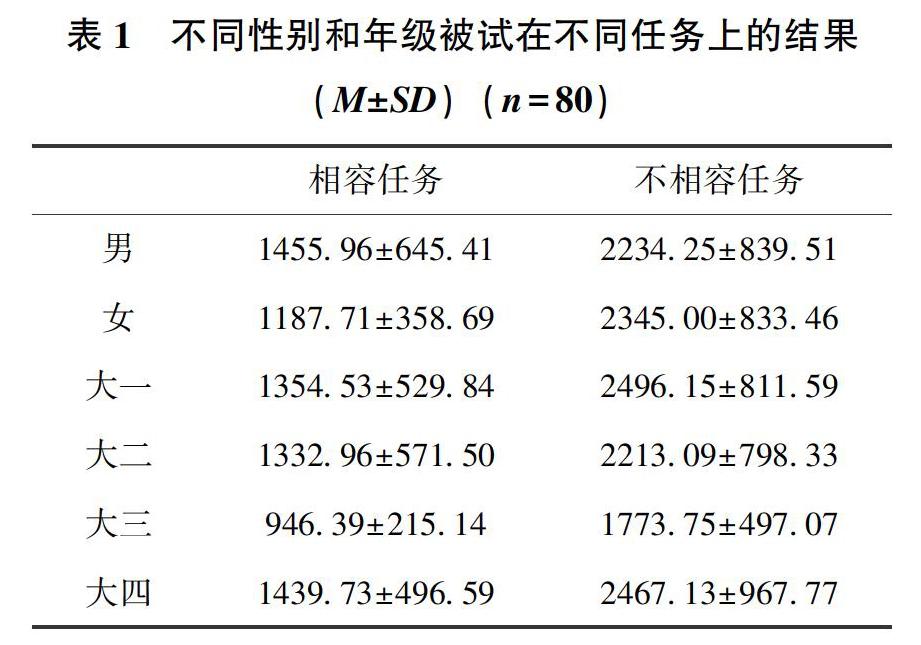

摘 要 为探索社会距离对大学生内隐合作态度的影响,选取80名在校本科生参加实验。采用4(年级:大一、大二、大三和大四)×2(性别:男、女)×2(任务類型:相容任务、不相容任务)的三因素混合实验设计,使用内隐联想测验考察其对“熟悉关系/陌生关系”与“合作/非合作”之间的联系。结果显示:相容任务反应时显著短于不相容任务;从反应时来看,IAT效应存在显著的性别差异,而年级差异不显著。可见,从内隐层面,大学生更愿意与熟悉的人合作,且女生的倾向更明显。

关键词 社会距离;内隐合作态度;IAT;大学生

分类号 B848.3

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2020.09.002

1 引言

什么因素会促成合作?这是社会心理学、管理心理学中的探索热点。有研究者认为个体会根据自己的决策系统来做出是否合作的判断(张磊,徐碧波,丁璐,2017)。Akerlof(1997)提出用社会距离的模型来解释社会决策或个人经济决策,他认为社会距离可以衡量在战略互动中双方的亲密程度,对个体的决策行为有重要的影响。社会距离能够影响个体对他人的信任(Song, Cadsby, & Bi, 2012),人们更愿意选择与被归为“自己人”的个体进行合作,这种合作倾向使得社会距离能够调节双方对合作的预期以及合作行为的发生(李英蕾,夏纪军,2009)。有学者通过实验室研究和现场测验发现,个体对朋友信任感更高(Binzel & Fehr,2013);社会价值取向与社会距离交互影响个体的合作与冲突行为的选择率(袁博, 张振, 沈英伦, 黄亮, 李颖, 王益文,2014)。有研究采用囚徒困境博弈决策任务,结果发现社会距离缩小可促进个体的合作倾向,并使合作行为更快发生,即社会距离越小,合作水平越高(卢洋,张磊,徐碧波,2016)。

以往关于合作的研究多采用问卷法、自我报告法、同伴提名法等(胡东琴, 2016)。但由于合作行为有着高度的社会赞许性,研究结果容易受到诸多因素的干扰。 在实际的社会生活中, 人们倾向于展示出自己的合作意愿,以获得赞赏或情感支持。有研究者发现个体在面对名利博弈对象时会牺牲自己的利益以获得好名声(谈晨皓, 王沛, 崔诣晨, 2017)。而内隐联想测验(Implicit Association Test,简称IAT)是一种通过测量概念词和属性词之间的联系紧密程度进而对个体的内隐认知进行间接性测量的方法(Greenwald, McGhee,& Schwartz, 1998),可以用来考查个体自动的、无意识层面的态度,因此可以作为测量个体合作倾向的有效工具。

近年来,IAT范式被广泛应用于心理学研究中,也有越来越多的学者使用这一范式研究个体的内隐合作态度。有学者使用IAT探究大学生对“亲缘/非亲缘”与“合作/非合作”的联结反应,结果显示大学生存在显著的内隐亲缘合作偏好(邓永光, 毕新, 杨智钦, 路立, 吴铁钧, 2017)。从亲缘关系的角度出发,社会距离越近(亲属与非亲属相比),则个体的内隐合作态度越强。但人类社会中同样广泛存在与非亲属成员的合作现象(Gintis, 2000),那么在非亲缘关系下,个体的内隐合作态度是否存在差异?对于熟悉关系者与陌生关系者个体是否仍存在内隐合作偏好?此外,在邓永光等人的研究中发现内隐亲缘合作偏好不存在性别和年级的差异,而以往研究大多认为合作行为存在性别差异,结论存在不一致。为此,本研究将使用IAT范式,通过研究个体对熟悉关系词/陌生关系词与合作词/非合作词的联结反应,探究在面对社会距离存在差异的非亲属成员时个体的内隐合作倾向,并分析性别和年级对内隐熟人合作偏好的影响。

2 方法

2.1 被试

招募86名全日制在校本科生,女生51名,男生35名;平均年龄为20.64±2.19。被试均为右利手,视力或矫正视力正常。

2.2 实验材料

实验程序使用Greenwald等(1998)的经典 IAT实验范式,将“熟悉关系-合作”或“陌生关系-非合作”作为相容任务,“熟悉关系-非合作”或“陌生关系-合作”作为不相容任务,如“闺蜜-团结”与“路人-侵略”是相容任务,“闺蜜-侵略”与“路人-团结”是不相容任务。按照Greenwald等人(2003)的建议确定实验步骤和试次。实验程序用E-prime软件编制。

2.3 研究设计

采用 4(年级:大一、大二、大三和大四)×2(性别:男、女)×2(任务类型:相容任务、不相容任务)的三因素混合实验设计。性别与年级为组间变量,任务类型为组内变量。因变量为内隐合作态度。

2.4 研究流程

2.4.1 预实验

在概念词的选择上,选取表征大学生常见熟悉关系的词20个,如舍友、闺蜜等;选取表征大学生常见的、能理解的陌生关系的词20个,如路人、保安等。在属性词的选择上,从《现代汉语词典》中选出表征“合作”的双字词20个备选,如联盟、团结等;表征“非合作”的双字词20个备选,如侵略、排挤等。请10名本科生在7点评定量表上对概念词进行“熟悉关系—陌生关系”的程度评定,对属性词进行“合作—非合作”属性程度评定。选取其中最能代表熟悉关系与陌生关系的词各10个,最具有合作属性与非合作属性的词各10个。

2.4.2 正式实验

实验开始时,首先让被试填写其性别、年级等基本信息,之后由主试按照指导语向被试介绍操作方法后,启动E-prime实验程序。计算机屏幕中央呈现一个词语,被试要判断该词语的性质,并按照要求尽快做出按键反应。

第一阶段,初始目标词识别。屏幕上随机呈现表示熟悉关系或陌生关系的词汇20次,被试的任务是判断词语是熟悉关系词还是陌生关系词,熟悉关系词按F键,陌生关系词按J键。

第二階段,初始属性词识别。屏幕上随机呈现表示合作或非合作的词汇20次,被试的任务是判断词语是合作词还是非合作词,合作词按F键,非合作词按J键。

第三阶段,相容任务。屏幕上熟悉关系-陌生关系词与合作-非合作词交替呈现40次,被试在呈现熟悉关系词或合作词时按F键,在呈现陌生关系词或非合作词时按J键。

第四阶段,相反目标词辨别。屏幕上随机呈现表示熟悉关系或陌生关系的词汇20次,被试的任务是判断词语是熟悉关系词还是陌生关系词,陌生关系词按F键,熟悉关系词按J键。

第五阶段,不相容任务。屏幕上熟悉关系-陌生关系词与合作-非合作词交替呈现40次,但要求被试在呈现陌生关系或合作词时按F键,在呈现熟悉关系或非合作词时按J键,即与第三阶段按键方式相反。

为避免任务的顺序效应,一半被试按照上述阶段顺序进行实验,另外一半被试在实验顺序上将第三阶段与第五阶段顺序对调。

实验结束后,向被试赠送小礼物表示感谢。

3 结果与分析

3.1 数据预处理

剔除4名错误率高于35%的被试和2名反应时10%小于300ms的被试,剩余有效被试80名,其中,女生46名,男生34名;大一28名,大二21名,大三13名,大四18名,平均年龄为20.53±1.77。

根据Greenwald(2003)的计分规则与数据处理方法:删除大于10000ms的数据;分别计算相容任务与不相容任务回答正确的反应时的平均值;将回答错误的数据用正确反应时的平均值+600ms进行替换;之后对数据进行重新计分。

3.2 IAT效应检验

比较相容任务(“熟悉关系-合作”或“陌生关系-非合作”)和不相容任务(“熟悉关系-非合作”或“陌生关系-合作”)的反应时,相容任务的反应时为1301.71±514.87ms,不相容任务的反应时为2297.93±832.54ms,对数据进行配对样本t检验,结果显示相容任务的反应时显著快于不相容任务(t=13.06, p<0.001),即被试更倾向于将熟悉关系词和合作词归为一类,而将陌生关系词和非合作词归为一类。

d值是指被试在初始联合任务阶段和相反联合任务阶段平均反应时的差异,可作为内隐态度大小的指标,d值显著大于0,则说明存在IAT效应。因此对d值与0进行单样本t检验,结果发现全部被试的d值显著高于0(t=13.05, p<0.001)。即被试表现出对熟人的内隐合作偏好。

3.3 性别、年级对内隐合作偏好的影响分析

性别、年级在不同任务类型上的描述性统计结果见表1。

在反应时上,以性别与年级作为组间变量、任务类型作为组内变量,进行 2(性别:男、女)×4(年级:大一、大二、大三和大四)×2(任务类型:相容任务、不相容任务)的三因素重复测量方差分析。

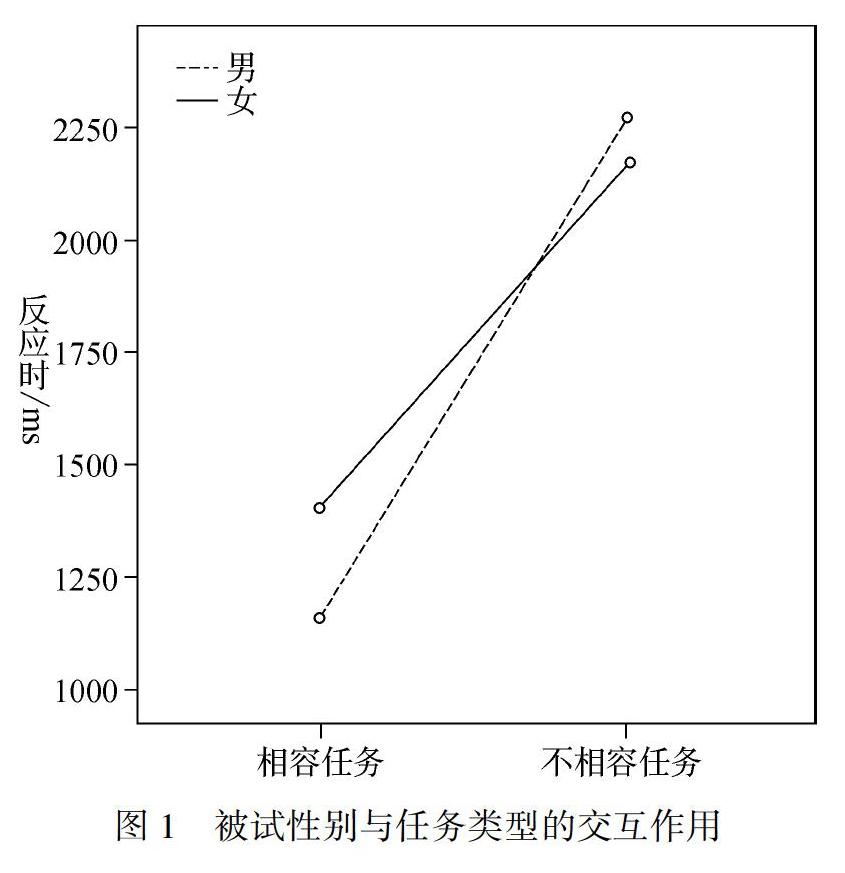

结果显示:性别的主效应不显著,F(1,80)=0.29, p=0.59,即不同性别的被试的反应时没有显著差异。而性别与任务类型的交互效应显著,F(1,80)=4.75, p=0.03, η2=0.062。根据图 1 显示:女性对相容任务与不相容任务反应时的差异显著高于男性。

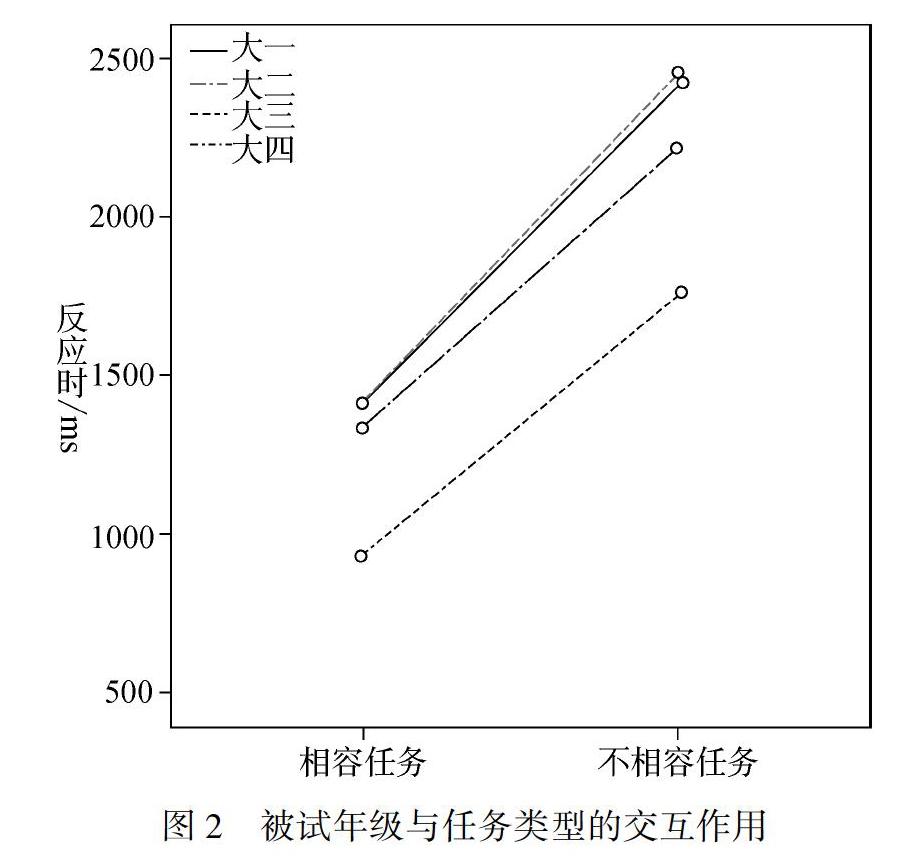

年级的主效应显著,F(3,80)=3.31, p=0.03, η2=0.121;与任务类型的交互效应不显著,F(3,80)=0.41, p=0.75。即无论在哪种任务条件下,不同年级的被试的反应时都存在显著差异;经过多重比较后发现,大三与另外三个年级的被试的反应时之间差异显著(ps<0.05),其他各年级之间的反应时差异不显著。根据图 2 显示:年级对相容任务与不相容任务反应时的差异没有显著影响。

年级、性别与任务类型三者的交互效应不显著,F(3,80)=0.71, p=0.55,即三者之间不存在交互作用;性别与年级的交互效应也不显著,F(3,80)=0.95, p=0.42。

4 讨论

本研究使用IAT范式对社会距离与合作倾向的关系进行探讨,结果显示,相比于陌生关系词与合作,个体倾向于将熟悉关系词与合作联结起来。这种联结在性别上表现出差异,女生比男生的熟悉关系词-合作联结更强;这种联结没有显示出年级差异。

个体出现内隐熟人合作偏好验证了前人研究和理论假设,以往研究大多从合作行为入手,发现被试会更多地选择与朋友进行合作。这说明了面对不同社会距离的非亲属成员时,个体的合作意愿往往具有本质差异(Curry, Roberts, & Dunbar, 2013),从互惠利他理论来看,只要帮助者在未来的某个时候能得到回报,提供好处给非亲属成员的心理机制就能够演化形成。而朋友间的友谊实际上是一种相互之间的互惠交换活动,每个人在与别人形成友谊关系时,都会有意或是无意地考虑可能付出的代价以及获得的好处。也有研究者提出,个体在合作时会考虑与不同社会距离的群体保持长远互动关系的难易程度以及从中获得长远利益的可能性(Lamba & Mace, 2010; Lamba, 2016),因此在选择合作对象时,与陌生人相比,个体更相信朋友能够给予自己回报,因而对朋友的内隐合作倾向更强。尽管当今社会要求人们更多地与陌生他人开展合作,鼓励公正对待,弱化人们对于传统关系的倾向性,但从更具有稳定性的内隐合作态度中可以发现,个体仍存在对熟人的合作偏好。这说明中国本质上还是个熟人社会,诸如关系、 面子、 人情等感性化的因素,在中国社会中仍然具有特殊的关键意义(邓永光, 2018)。

合作的性別差异得到了很多实证研究的支持(Conrath, 1972;Greig & Bohnet, 2009),但是,前人实证研究的结果并不一致,甚至存在结果冲突的现象,有的研究发现男性比女性更倾向于合作,也有研究发现女性的合作水平更高,说明了性别对合作的影响比较复杂。目前的研究较多地认为: 相比于男性, 女性更容易选择合作。 比如, 有研究者使用博弈任务研究性别对合作行为的影响, 结果发现女性比男性更多地选择了合作(Conrath, 1972)。本研究中,使用内隐联系测验对大学生对陌生人与熟人的内隐合作倾向进行测量,结果显示女性对熟人的内隐合作偏好显著高于男性。这种性别差异可能来源于社会文化的影响。由于在多数文化背景下,男性被认为是主导角色,而女性被认为是服从者的角色,更多地被期待在家里扮演贤妻良母的角色,因此女性更多地掌握处理人际关系的技巧, 更重视与熟人之间的关系。 这种不同的社会角色要求,造成了女性在人际关系上的关注与擅长(Jackson,

Sullivan,& Hodge, 1993)。因此女性会比男性更乐意与关系亲近的人合作。

此外,本研究结果显示,被试的内隐合作偏好不存在年级差异。这与前人研究结果相符,但也有研究者在采用重复囚徒困境实验范式考察初中生、高中生和大学生的合作行为时发现,随着年龄的增长,合作率表现出阶段性增长的趋势(张磊,徐碧波,丁璐,2017)。这可通过扩大被试年龄段进一步进行研究。

5 结论

(1)从内隐层面来看,大学生更愿意与熟人合作。

(2)IAT效应在性别上存在显著差异,即女生对熟人的合作倾向更明显。

参考文献

邓永光 (2018).亲缘合作偏好和地缘合作偏好及其影响因素. 硕士学位论文. 苏州大学.

邓永光, 毕新, 杨智钦, 路立, 吴铁钧 (2017). 血浓于水:大学生的内隐亲缘合作偏好. 心理研究, 10(6), 25-30.

胡东琴 (2016).社会距离、任务框架与情绪因素对个体亲社会决策的影响. 硕士学位论文. 南京师范大学.

李英蕾, 夏纪军 (2009). 社会距离对自愿合作的影响:文献综述. 世界经济文汇, 2, 89-98.

卢洋, 张磊, 徐碧波 (2016). 合作指数与社会距离对合作的影响. 心理科学, 39(2), 435-440.

谈晨皓, 王沛, 崔诣晨 (2017). 我会在谁面前舍弃利益?——博弈对象的能力与社会距离对名利博弈倾向的影响. 心理学报, 49(9), 1206-1218.

袁博, 张振, 沈英伦, 黄亮, 李颖, 王益文 (2014). 价值取向与社会距离影响博弈决策的合作与冲突行为:Chicken Game的证据. 心理科学, 37(4), 962-967.

张磊, 徐碧波, 丁璐 (2017). 社会距离与合作指数对不同年龄青少年合作行为影响的差异. 心理发展与教育, 33(4), 410-416.

Binzel, C. & Fehr, D. (2013) . Social distance and trust: Experimental evidence from a slum in Cairo. Journal of Development Economics, 103(1), 99-106.

Conrath, D. W. (1972). Sex role and “cooperation” in the game of chicken. Journal of Conflict Resolution, 16(3), 433-443.

Eccles, J. S., Freedman-Doan, C., Frome, P., Jacobs, J., & Yoon, K. S. (2000). Gender-role socialization in the family: A longitudinal approach. In T. Eckes & H. M. Trautner (Eds. ), The Developmental Socialpsychology of Gender (pp. 333-360). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The implicit association test. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6), 1464.

Greenwald, A. G., Nosek, B. A., & Banaji, M. R. (2003). Understanding and using the implicit association test: I. An improved scoring algorithm. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 197.

Gintis, H. (2000). Strong reciprocity and human sociality (No. 2000-02). Working Paper, University of Massachusetts, Department of Economics.

Greig, F., & Bohnet, I. (2009). Exploring gendered behavior in the field with experiments: Why public goods are provided by women in a Nairobi slum. Journal of Economic Behavior & Organization, 70(1-2), 1-9.

Jackson, L. A., Sullivan, L. A., & Hodge, C. N. (1993). Stereotype effects on attributions, predictions, and evaluations: No two social judgments are quite alike. Journal of Personality and Social Psychology, 65(1), 69-84.

Lamba, S. (2016). The empirical evidence that does not support cultural group selection models for the evolution of human cooperation. Behavioral and Brain Sciences, 39(e44). 1-68

Lamba, S., & Mace, R. (2010). People recognize when they are really anonymous in an economic game. Evolution and Human Behavior, 31(4), 271-278.

Curry, O., Roberts, S. G., & Dunbar, R. I. (2013). Altruism in social networks: Evidence for a ‘kinship premium.British Journal of Psychology, 104(2), 283-295.

Song, F., Cadsby, C. B., & Bi, Y. Y. (2012). Trust, reciprocity, and Guanxi in China: An experimental investigation. Management and Organization Review, 8(2), 397-421.

Closeness Difference: The Influence of Social Distance on Implicit Cooperative Attitude

ZHANG Qi; DENG Zhu

(School of Psychology, Nanjing Normal University, Jiangsu 210097, China)

Abstract:

In order to explore the influence of social distance on the implicit cooperative attitude of college students, 80 undergraduates were selected to participate in the experiment. The experiment adopted a three-factor mixed experiment design of 4 (grade: freshman, sophomore, junior and senior)×2(gender: male and female)×2(task type: compatible task and incompatible task), and used implicit association test to investigate the relationship between “familiar relationship/strange relationship” and “cooperative/non-cooperative.” The results show that the response time of the compatible task is significantly shorter than incompatible task. In terms of reaction time, there was a significant gender difference in IAT effect, but no significant grade difference. It can be seen that from the implicit level, college students are more willing to cooperate with familiar people, and the tendency of girls is more obvious.

Key words:social distance; the implicit cooperative attitude; IAT; college students