江南运河世界形象的塑造与生成

李刚 谢燕红

摘要:晚清及民国前期,大批域外人士访华,受当时交通条件的限制,这些“游历中国”的外国人多有大运河的旅行经历,特别是行经水网密布的江南地区时,大运河往往是必经之路。他们围绕运河的书写主要从四个方面展开:人类历史上的伟大工程、中国农业文明的运作核心、生态文明工程的典范、独特的运河文化系统。这些域外书写为大运河世界形象的建构提供了他者视角和全球眼光。域外游记所传播的各种运河故事、运河信息、运河知识亦呈现了一幅中西方相识相知、对话交流的历史侧影,从而推动了世界对大运河的认识与了解。

关键词:江南运河;世界形象;来华游记;大运河

一、引言

千百年来,众多关于大运河的海外游记构成了大运河外生性认知的重要组成部分,与国内历史文献资料及官方档案所记录的静态运河史不同,这是一种世界范围内的活态的运河史,是对运河史料的补充、拓展与延伸,能为大运河形象的建构提供他者视角和全球眼光。作为运河文化价值的域外见证,大运河海外书写在研究大运河的国际性方面将发挥重要作用。

据《中国印度见闻录》记载,后梁末帝贞明二年(916年),波斯湾头部尸罗夫港(约属今阿曼)的阿布·赛义德(Abu Zaid)记述了友人伊本·瓦哈卜(Ibn Wahab)在黄巢起义前北上觐见唐僖宗的经历。伊本·瓦哈卜“从广府启程,历时两个月,来到胡姆丹(阿拉伯文献对长安城的称呼)”。[1]王健推论伊本·瓦哈卜的行程是“从江南运河镇江出长江,至瓜洲渡由瓜洲运河至扬州,然后走邗沟、通济渠(汴渠)经开封、洛阳,转入黄河,从洛水至洛阳。再由黄河水路至潼关,由渭河(关中漕渠)或陆路至长安。”阿布·赛义德的记述并无伊本·瓦哈卜在大运河上旅行的相关记录,仅凭推断得出结论:“伊本·瓦哈卜的长安之行,应当是西方人在大运河上最早的旅行”。[2]到了元代,《马可·波罗游记》无疑是迄今影响力最广泛的运河域外书写。此后,涉及大运河的域外书写作品时有问世,如意大利罗马天主教修士鄂多立克(Friar Odoric)的口述游记《鄂多立克东游录》,摩洛哥人伊本·白图泰(Ibn Ba?ū?ah)的《伊本·白图泰游记》,明代朝鲜人崔溥的《漂海录》,意大利耶稣会传教士利玛窦(Matteo Ricci)的《利玛窦中国札记》,清早中期荷兰来华使团成员约翰·尼霍夫(Johan Nieuhof)的《荷使初访中国记》,以及著名的《马嘎尔尼使团使华观感》等。

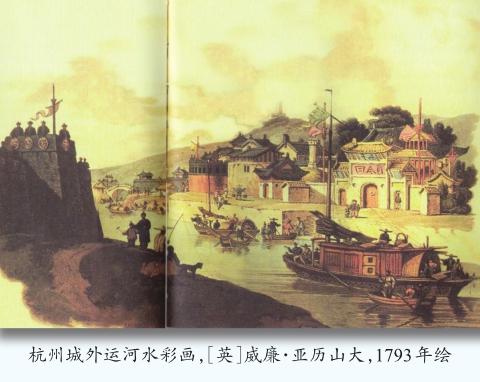

鸦片战争以后,大批传教士、探险家、商人、记者、学者和外交使节来华,或游历,或传教,或经商,或猎奇,机缘、目的并不相同,却都在探索新知、寻求交流的欲望激荡下,在好奇心、想象力的驱动下,写出了种种不同的“游历中国”的记录。[3]受当时交通条件的限制,这些“游历中国”的外国人多有大运河的旅行经历,特别是行经水网密布的江南地区时,大运河往往是必经之路,对江南运河[4]及周边城市的书写内容纷纷出现在他们的笔端。德国人费迪南德·冯·李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)的《李希霍芬中国旅行日记》,美国人朗格(H. Lang)等的《上海故事》、哈罗德·师克明(Harold Speakman)的《环绕上海》,英国人威廉·R·葛骆(William R. Kahler)的《环沪漫记》、约翰·汤姆逊(John Thomson)的《中国人与中国影像》、阿瑟·亨利·希思(A.H.Heath)的《行将消失的中国景象》,日本人芥川龙之介的《中国游记》等,是其中的代表作品。这批江南运河的域外书写均来源于考察者的亲身经历、所见所闻,描述内容本身具备亲历性与现场感,趣味性与普及性兼具,对强化和传播大运河文化形象,打造大运河世界文化名片,或可起到意料之外的效果和作用。

二、怎样的天才杰作:“基建狂魔”的历史源头

随着综合国力的不断增强,近年来,中国修建了大量难度高、规模大的公路、铁路、桥梁、机场,网络上把今天的中国戏称为“基建狂魔”。这些庞大的基础性建设成就不仅促进了中国的经济社会发展,也不断刷新着世界各国对中国的认知。可以说,今天中国国家形象在世界层面上的正面建构,离不开中国基础建设的伟大成就。而作为世界上最长,也是世界上开凿最早、规模最大的运河,大运河的建设完全可以看作“基建狂魔”的历史源头之一。

世界遗产项目网站对大运河作如下评价:“大运河是人类历史上最伟大的水利工程杰作,它的起源非常古老,规模巨大,不断发展,适应时代的发展。它是人类智慧、决心和勇气的具体证明。它是人类创造力的杰出范例,展示了直接起源于古代中国这一巨大农业帝国的技术能力和对水文学的精通。”[5]在江南运河的域外书写中,上述内容得到了史料般可靠的确證。

运河作为一项伟大的基建工程,首先在规模上吸引了西方旅行者的目光。晚清时期,中国在近代科技发展上远远滞后于西方,交通建设更是全面落后,即便若此,游记虽有对当时中国的负面评价,也未回避江南运河带给他们的震撼。1868年,德国地理学家李希霍芬在江苏进行地质考察时,从苏州沿运河北上,他连用多组数字记录他对运河工程的直观印象:“我所经过的这段中国东部的大运河长度大概有200英里,整条运河加上派生的支流总长可达上千英里。运河曾经是一项耗费大量人力物力的工程,虽然它早在3000年前就开始被挖掘(译者注:大运河始建于公元前486年),但今天仍然是中国这个没落大国的交通主动脉。”[6]“大运河无锡段非常规整,笔直的200里,方向是从东南向西北,沿河无山。”[7]在李希霍芬的时代,包括大运河在内的后称世界十大运河的工程,也仅有美国的伊利运河、瑞典的约塔运河建设完成,著名的苏伊士运河在李希霍芬来华的第二年,即1869年才开始通航,更何况在规模和建设难度上,伊利运河与约塔运河都难以匹敌中国的大运河。

需要注意的是,这些海外的旅行者观察江南运河对经济的驱动,体现出了两种心态。一方面,他们对江南运河所造就的经济繁荣颇为认可,特别是江南运河两岸繁荣的城市给他们留下了深刻的印象,也在一定程度上改变了他们对落后的中国的看法。福钧在谈及苏州时写道:“从一般特征看,苏州府这座城市与其他北方城市极为相似,但是它显然是奢华和财富的中心。”同样的,他也将这种繁华归之于运河的作用:“帆船和各种型号的船只正在这个宽阔又美丽的运河上航行,而且整个地方有一种令人感到愉快、欣欣向荣的景象,除了广州和上海,这种景象在中国其他城市是不多见的。”[28]另一方面,到了约翰·汤姆逊访华时,已用坚船利炮打开中国大门的西方列强加紧了对中国的经济掠夺,江南地区之繁华富裕让殖民者欲望膨胀,他们看待江南运河的眼光也随即发生了变化。正是看到了运河在彼时依然具有的商运和经济功能,约翰·汤姆逊将长城与运河做了贬抑前者的比較,并毫不掩饰地表达了他的殖民主义观点:“我们应该对政府当局施加压力,让他们开放内地市场,允许外国商人和他们的商品无限制地使用已经存在于湖泊、河流以及运河中的交通干道。”[29]

对于很多西方旅行者来说,他们书写旅行见闻,不仅受成为“受大众欢迎的有趣经历”的畅销游记的驱动,也希望通过“旅行书写的表意实践”,实现“对帝国经济扩张的抱负进行编码并给予其合法性”。[30]这就是近代的西方旅行者在江南旅行时特别看重运河经济功能的原因。李希霍芬的中国考察得到了加利福尼亚银行的赞助,赞助方给出的条件是:“必须把考察的实际用途放在首位”。[31]这个实际用途是什么?其实不言自明。李希霍芬曾在旅行中秘密致函于当时的德国首相俾斯麦,提出德国“有必要发展海军以保护这些重要的利益和支持已订的条约;要求在万一发生战事时德国的商船和军舰有一个避难所和提供后者一个加煤站。”[32]很显然,李希霍芬在中国的游历除了科学考察外,还担负着为德国的殖民扩张服务的使命,他在江南运河的旅行也就更关注经济方面的内容,在他的眼中,富庶的江南或许正可为德国提供“避难所”和“加煤站”。面对江南运河,无论是约翰·汤姆逊还是李希霍芬,看重的都是其巨大的经济价值,他们在字里行间流露出对江南地区蠢蠢欲动的殖民欲望,也进一步反衬了大运河强大的经济功能。

正由于西方列强对中国的持续侵略和掠夺,即便富庶的江南,到了20世纪早期也多呈破败景象。芥川龙之介在1921年作为《大阪每日新闻》社的海外视察员来华访问,由海路自上海入境,沿运河周游江南。在他的笔下,富庶的江南已经物是人非。如他笔下的扬州:“首先在于其破败不堪。两层以上的建筑几乎见不到。而平房,但凡映入眼帘的,也都显得贫贱粗陋。街道上,路石凹凸不平,到处积满了泥水。”与欧美的旅行者不同,深受中国文化影响的日本作家,熟读中国古典诗歌,他们带着对美好江南的想象而来,却不无失望。芥川也不例外:“穿过这些街道,到达盐务署门前时,不禁暗想,败落如此,纵然‘腰缠十万贯,骑鹤下扬州,也定会索然寡味。”[33]扬州早以繁盛闻名,但到芥川访华时,昔日盛景早已烟消云散。

四、人与自然的和谐共生:生态文明工程的典范

结合世界遗产委员会《世界遗产公约实施业务指南》第四条标准,世界遗产项目网站对大运河作出的具体解释是:“大运河是世界上最长,最古老的运河。它见证了水利工程早期的非凡发展。这是工业革命前的一项重要技术成就。在处理困难的自然条件方面,它是一个基准,反映在充分适应环境的多样性和复杂性的许多结构中。它充分展示了东方文明的技术能力。京杭大运河包括重要的,创新的,特别是液压技术的早期实例。它还见证了堤坝、堰和桥梁的建造方面的专门知识,以及石块和夯土等材料的原始和复杂用法,以及混合材料(例如黏土和稻草)的使用。”[34]中国科学院院士陈述彭认为,大运河“是中国东部大平原上开发湿地、利用湖泊的成功范例,……是世界公认的人类工程奇迹,也是中国伟大生态文明的象征工程。”[35]世界遗产项目网站描述了大运河具体的施工方法成就,比如“适应环境的多样性和复杂性”“液压技术”等,理解这些表达的钥匙就是陈院士提到的“伟大生态文明的象征工程”。作为体现生态文明的水利工程,运河的建设和利用蕴含着深刻的中国自然哲学思想,正是“以道法自然的生存理念追求大运河工程与自然的和谐一体,成就了大运河沟通中国五大水系的世界奇迹。”[36]运河与自然的和谐统一在江南运河段表现得尤为充分。

司马迁在《史记·河渠书》中感叹“甚哉水之为利害也”。所谓水利,即开发水力资源、防止水灾。千百年来,科学合理地利用运河,“兴水之利,除水之害”,是江南运河人与自然和谐共生的首要表现。盖洛1911年在杭州期间,观察到当地人利用运河的一种方式,并与荷兰运河做出比较:“荷兰的运河被用来排除低洼地的积水,而杭州的运河则为灌溉提供了水源。而且这里的运河没有被用作排污的下水道,因为农民们太珍惜肥料的价值,经常疏通河道,用河泥来肥沃农田。在运河里洗澡的人并不多,但淘米和洗衣服等都是在这里进行的。当然,这会强化水中的营养,而且本地人重视水中固体颗粒物数量的程度并不亚于密西西比河的居民。运河还盛产鱼,而河面上漂浮的菱角则为人们提供了茶点。”[37]这位外国人眼中的大运河至少有三个特色优势。首先,运河没有被作为城市排污的水道,这在很大程度上保证了运河的水质,运河中可以养鱼、种植菱角,这些动植物又为运河边的百姓提供了食物补给。其次,运河作为一项农田水利工程,可以为农作物提供灌溉水源,原因在于农民们经常疏通河道,这就保证了运河具有一定的蓄水量,而挖出的河泥也成为肥沃的农田养料。第三,运河两岸人家在河里淘米、洗衣服,他们也已经注意到富营养水的危害,会及时清除水中的固体颗粒物。可见,早在100多年前,通过“兴水之利,除水之害”,运河两岸的人民就已深谙人与运河和谐相处的自然之道。

人与自然的和谐共生,也造就了运河两岸的独特景观。但在这一点上,世界遗产委员会没能给予充分肯定,这实在令人遗憾。实际上,江南运河作为京杭大运河上风景最优美的一段,完全符合《世界遗产公约实施业务指南》第二条标准所述“体现出城市规划或景观设计发展方面的重要价值”和第七条标准所述“美丽的自然风光和美学价值的地区”的要求。在江南运河的域外书写中,关于运河风景的审美描述比比皆是。

江南运河两岸的城市和乡镇可谓中国古代城市规划与建筑美学的典范。1864年,英国传教士慕雅德(Arthur Evans Moule)乘船来到杭州,尚未进城便有如下感受:“在渡船快要到达码头的时候,我突然想起了把杭州和苏州(邻省江苏的首府))比作天堂的两句中国谚语:‘上有天堂,下有苏杭。一点没错,在这个温暖的初夏午后,我从远处望杭州,真的就像是窥见了天堂的一角。”[38]“上有天堂,下有苏杭”这句谚语不仅在中国家喻户晓,在海外似乎也早已深入人心。美国传教士丁韪良(W.A.P. Martin)在1896年访问杭州时也引用道:“作为浙江省会的杭州与苏州被并列为全国最好的两个城市。正如一条谚语所说:上有天堂,下有苏杭。”[39]丁韪良登高远望,看尽杭州城全貌:“西湖周围点缀着无数亭台楼榭、睡莲荷花,颇有皇家风范;在漫长的城墙环绕之内可以见到山丘和溪谷;整个城市居高临下地雄踞和俯视着一条大江广阔的入海口岸边的海堤——所有这些都赋予了这个城市一种高贵庄严的魅力。”[40]在这些充满文采的描述中,江南城市依山傍水、顺势而为、亲近自然的景观特点与城市规划已清晰可辨。

需要注意的是,东西方旅行者对江南运河之美的评价角度显然是有文化差异的。20世纪初英国作家阿瑟在苏州运河旅行时,写下这样的文字:“从苏州城旁驶过,我们进入了一条威尼斯式的水道。”[41]葛骆也提到:“村庄风景如画,仿佛来到了威尼斯,有运河,有桥梁,其中两座桥梁上还铺有铁轨。”[42]哈罗德记录了运河上的夜歌:“声音比较微弱,但在不断重复一个旋律,圆润而悠扬,仿佛《特里斯坦》里牧羊人手中的牧笛声。”[43]从上述描写可以看出,欧美的旅行者会把中国江南运河的景色与西方读者熟知的景观做类比。而来自日本的旅行者深受中国文化与审美理念的影响,对江南水乡“小桥流水人家”独特审美意蕴更为看重。芥川龙之介在游记中特别引用了德富芦花描写苏州运河的散文名篇《自然与人生》片段:“月明,水霭,两岸粉壁倒影朦胧在水。时闻窗底人语,伴灯光赤辉。或又有石桥,人偶过桥上,弄胡琴三两声。仰视之,其人已无,唯见桥栏高拱耳。”[44]德富芦花的这段描写可谓深得中国美学之精髓,也将运河之美描写得淋漓尽致。彼时日本的发达程度已远超中国,但曾经的“老师”余威还在:“(运河)水路的确很美,在日本的话,不妨比作松江。然而那粉壁的投影投落在窄窄的河水之上,在松江却不易见到。”[45]

如果我们深入分析东西方对江南运河景观叙事的不同,会发现这种差异其来有自。西方“旅行书写的表意实践”有其深意,以《李希霍芬中国旅行日记》来说,这部游记承担着如何将帝国的梦想用通俗有效的方式告知大众的任务,他们的书写会在本国中寻找一个异国风景的对应物,从而“赋予欧洲读者大众一种主人翁意识,让他们有权利熟悉正在被探索、入侵、投资、殖民的遥远世界”。[46]出于多种目的,日本加强了对华的调查,也生成了众多关于运河的文字,如曾根俊虎1874—1876年在江浙沪的游历,内藤湖南1899年为期一周的运河旅行,股野琢1908年的苏州运河之旅,宇野哲人1906—1907年间的扬州运河之旅,德富苏峰1917年的扬州、镇江之旅。他们在运河旅行中无一例外表达了对运河诗意形象的赞叹,又都观察到中国落后大背景下,运河两岸乡镇城市的败落和经济的萧条。芥川笔下无论是那破旧不堪的平房,凹凸不平、泥水淤积的马路,还是脏兮兮的白墙,贫瘠的油菜田,散发着臭气的水色发黑的内城河道,都让他纠结不已。一方面,运河两岸破败的城市和悲惨的民生让他们倍增民族优越感,另一方面,通过对运河诗意文化的涵咏,来自日本的旅行者又表现出对中华传统文化的沉醉与迷恋。[47]

五、生活在运河之上:独特的运河文化系统

刘士林认为:“江南区域地理的完整性,是其文化传统独立性的基础。”[48]“江南区域地理的完整性”可有多种解释,世界遗产项目网站依据《世界遗产公约实施业务指南》第六条标准的阐释,强调了江南运河的作用:“自公元7世纪起,历经多代王朝,直至今日的中国,大运河一直是经济和政治统一的有利因素,也是重要的文化交流场所。它创造并保持了运河沿岸居民特有的生活方式和文化,在很长一段历史时期内,中国大部分领土和人口都感受到了这种影响。大运河是中国古代大一统哲学思想的集中体现,是中国农业大帝国统一、互补、巩固的重要组成部分。”[49]从时间上看,大运河历经“多代王朝”且“直至今日”;从空间上看,大运河的影响从“运河沿岸”到“大部分领土和人口”;从社会层面上看,保证了“经济和政治统一”;从思想文化上看,体现了“大一统哲学”。大运河的存在从多方面深刻影响了江南地区的生活方式和文化生态。

杨桂华从静态和动态两个方面讨论了自然地理环境对当地生活方式的深刻影响。从静态方面看,地理环境影响人们吃、穿、住的方式;从动态方面看,地理环境对生活方式的产生、改变和传播扩展起到作用。[50]1900年,美国摄影师詹姆斯·利卡尔顿(James Ricalton)从香港一路北上到达北京,沿途摄取了众多图片资料。在有关苏州的照片中,《当地人用训练过的鱼鹰在大运河里捕鱼》聚焦于苏州人捕鱼的生活场景,《儒家文化下的如画风景——苏州的运河和吴门桥》可见沿河洗衣物的穿长衫妇女,撑着小船脑后拖着一条长辫子的船夫。[51]这些场景显然都是江南运河吃穿住的静态的一面。对西方旅行者而言,一方面陌生化的生活方式总是能引起他们的注意,另一方面,他们又从自我的经历出发将此与西方的情形做比较,一旦似曾相识,他们就倍感亲切。江南建筑的粉墙黛瓦让李希霍芬想到了意大利被称为“白城”的奥斯图尼古城在色彩基调上确实与江南村落有几分相似,而“村外到处种满了桑树,形成了一道道树墙”,又让他感觉到“这里的景色和伦巴第很相似。”[52]“陌生”为旅行者带来了崭新的体验,丰富了他们的认知,而“相似”则勾起了过去的记忆,强化了他们对新事物的認同。江南运河能够让旅行者在文化碰撞中产生多重体验,正是其文化魅力所在。

在近代这个“百年未有之大变局”时代,运河上的生活方式也在悄然发生变化。外国人的运河之旅都是乘船而行,阿瑟·亨利·希思特别提到了一种船屋,与一般的船不同,船屋的空间更大,有多层空间,有起居室、客厅、仆人间,“大一点的船屋能装下六至八个人,关键是,里面还有狗狗的住处。”[53]有些船屋甚至还有个小空间,“放着为欧洲的买办和他们的客人准备的两三把藤椅”。所谓“靠山吃山,靠水吃水”,船屋的产生与江南渔民长期的水上捕鱼的生活状态有关。大规模湖上船屋的产生最早可以追溯到南宋时期太湖的七桅大渔船。其最初为抗金时的战船,随着宋朝的灭亡,战船改为了渔船,主人以捕鱼度日,逐渐发展出世代生活在船上以捕鱼为生的居住方式。[54]到了近代,这种居住方式虽然存在,却又有了一些变化。阿瑟记载道:“从上海搭船屋出发的一段愉快旅途,或许可以让你对中国商业大鳄(中国人称之为‘买办)的娱乐方式有些了解。”在他的旅程中,“各种有趣的活动层出不穷,比如到上海周边无人涉足的地方探险,在河道纵横、溪水环绕的最丰美的山谷中,在美丽的乡村里,可以随手拍几张照片。”[55]从这些描述可以看出,当时的船屋已经从渔民的日常居所演变成了中国买办和他们的外国客人的旅游交通工具,并根据客人的需要,做了相应的改建。在当时,乘船屋出行自是只有少数人能享受的旅游方式,甚至在某种程度上是西方列强殖民中国的历史证据,但这样的旅游方式也丰富了运河的交通功能,新添了运河的文化属性,运河也因此从一条运输各种物资的水道变成了一条观光旅游路线。相信这样的记载对当前江南运河文化带的开发与建设也具有启发意义。

江南运河沿岸居民在生活方式、语言系统、宗教信仰等方面颇为相似,而这些相似之处构成了本尼迪克特·安德森所谓的“想象的共同体”的基本要素。本尼迪克特将“共同体”的产生归之于宗教信仰的领土化、时间观念的改变、方言等。就宗教信仰而言,多部海外游记均有所涉及。英国旅行家威廉·R·葛骆在观察渔民的生活时发现“船上的小孩子很多”,他将之归结为一个民间传说:一对捕鱼的夫妇一直未能生育,于是每天将捕鱼获得的钱用来烧香拜神,神仙就下旨让天底下的渔夫以后可以生出更多的孩子。渔民多子当然不是因为祭拜神仙,但这个宗教传说生动体现了宗教信仰对渔民家庭构成的影响。此外,葛骆也提到渔民为了自我保护,甚至会杜撰神奇故事:“渔民中一些人会用丝网捕鱼,普通人对这类渔民会非常敬畏,因为他们相信这群人会使用咒语。”[56]渔民们为了安全,“在庙中祭拜乌龟,根据他们的说法,这种动物只要立足不稳翻个身,就可以兴风作浪”。[57]威廉·埃德加·盖洛也注意到中国人不喜欢过于笔直的街道和运河,“弯弯曲曲的道路和运河要吉利一点,因为这样,水鬼和恶魔更容易迷路。”[58]渔民们独有的宗教信仰不仅是他们文化和生活方式的重要组成部分,也将运河两岸的区域串联在一起,并与方言类型、生活方式等共同构成了江南运河两岸的文化系统,且不断延续并最终在运河区域地理的环境中形成一个相对独立的文化“共同体”。

六、结语

百年来关于江南运河的域外书写不胜枚举,一些近代具有代表性的海外运河书写,流布传播着各种运河故事、运河信息、运河知识,不仅从海外文献的角度印证了世界遗产委员会对大运河世界价值的评价,且进一步拓展和丰富了这些标准,同时呈现了一幅中西方相识相知、对话交流的历史侧影,从而构成了大运河世界形象的域外见证,推动了世界对大运河的认识与了解。

由于旅华游记的作者身份较为复杂,他们的来华时间、目的和行动各不相同,个人素养和对华态度殊异,不同的身份、学识、才情决定了他们的运河书写在态度、深度、广度和准确度上参差不齐。百年前的中国积贫积弱,一些海外旅行者更关注中国落后的社会制度和经济状况,对中国文化多持讥讽和批评态度,同时,西方国家凭借先发优势,掌握了垄断性的话语权,部分游记中确有对中国的片面歪曲和无端鄙视,也在一定范围内形成了负面的传播效应。但不可否认的是,更多作品对运河形象作了客观而友好的书写。对于前者,我们需要加以科学的辩驳和反思,对于后者则需花大力气加以传播和利用。特别是在当下“国家传播”战略下,应将近代江南运河域外书写的史料研究价值与现实应用价值有机结合,充分利用这些文献来勾画大运河的世界形象。

*本文系常州市大运河文化带建设研究院2019年度专项课题“近现代运河江苏段的域外游记研究”(项目批准号:19CZDYH-035)阶段性研究成果。

参考文献

[1]穆根来等:《中国印度见闻录》,北京:中华书局,1983年,第102页。

[2]王健:《积淀与记忆:古代西方旅行家书写大运河》,《江南大学学报(人文社会科学版)》,2017年第1期。

[3]钱林森:《作为汉学研究的西方中国游记》,《国际汉学》,2007年第1期。

[4]从狭义上看,江南运河指的是京杭大运河在长江以南的一段,即镇江至杭州段。从广义上看,江南运河是长江以南包括苏南平原、杭嘉湖平原、宁绍平原上的一片广大河网。本文主要采用狭义江南运河的概念,并同意江南运河河网的提法。参见陈桥驿主编《中国运河开发史》,北京:中华书局,2008年。

[5][19][34][49]参见联合国教科文组织世界遗产网站https://whc.unesco.org/en/list/1443.

[6][7][9][31][52][德]费迪南德·冯·李希霍芬:《李希霍芬中国旅行日记》上册,李岩、王彦会译,北京:商务印书馆,2016年,第52、53、65、1、49页。

[8][43][美]哈罗德·師克明:《环绕上海》,殷鹏译,深圳:海天出版社,2018年,第45、67页。

[10][11][14][15][26][28][美]朗格等:《上海故事》,高俊等译,北京:生活·读书·新知三联书店,2017年,第19、23、4、22、22、22页。

[12]陈桥驿:《中国运河开发史》,北京:中华书局,2008年,第347页。

[13][21]江娜:《江南运河研究(1912-1937)》,河北师范大学,2012年,第9、36页。

[16][27][37][58][美]威廉·埃德加·盖洛:《中国十八省府》,沈弘等译,济南:山东画报出版社,2008年,第164、162、20、36页。

[17]张铁宝:《清御敕湘淮军平定太平天国战图考略》,中国社会科学院近代史研究所政治史研究室、湘潭大学曾国藩研究中心:《湘淮人物与晚清社会》,北京:社会科学文献出版社,2011年,第96页。

[18][29][英]约翰·汤姆逊:《中国人与中国影像》,徐家宁译,桂林:广西师范大学出版社,2015年,第346、344页。

[20]潘杰:《江苏运河水环境与水文化问题的对策研究》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》,2008年第4期。

[22][25][德]费迪南德·冯·李希霍芬:《李希霍芬中国旅行日记》下册,李岩、王彦会译,北京:商务印书馆,2016年,第502、505页。

[23]叶美兰、张可辉:《清代漕運兴废与江苏运河城镇经济的发展》,《南京社会科学》,2012年第9期。

[24]孙棐忱:《太湖流域农田水利概况及其整治方策之商榷》,《太湖流域水利季刊》,1930年第2期。

[30][46][美]玛丽·路易斯·普拉特:《帝国之眼:旅行书写与文化互化》,方杰、方宸译,南京:译林出版社,2017年,第5、4页。

[32]王守谦:《晚清时期的国土资源调查:从李希霍芬说开去》,http://www.m4.cn/space/2010-08/1174443.shtml,2010-08-05。

[33][44][45][日]芥川龙之介:《中国游记》,施小炜译,杭州:浙江文艺出版社,2018年,第138、130、131页。

[35]毛锋、聂跃平、陈述彭:《伟大的生态文明工程——对中国大运河遗址的再认识》,《地球信息科学》,2008年第4期。

[36]连冬花:《大运河工程精神探析》,《自然辩证法研究》,2020年第4期。

[38]Arthur Evans Moule. New China and Old: Personal Recollections and Observations of Thirty Years. London:Seeley and Company. 1891,p.42.

[39][美]丁韪良:《花甲忆记——一位美国传教士眼中的晚清帝国》,沈弘等译,桂林:广西师范大学出版社,2004年,第112页。

[40][美]丁韪良:《中国觉醒——国家地理、历史与炮火硝烟中的变革》,沈弘等译,北京:世界图书出版公司,2010年,第22页。

[41][53][55][英]阿瑟·亨利·希思:《行将消失的中国景象》,陈海燕译,深圳:海天出版社,2018年,第99、97、96页。

[42][56][57][英]威廉·R·葛骆:《环沪漫记》,叶舟译,北京:生活·读书·新知三联书店,2018年,第34、98、97页。

[47]李刚:《京杭大运河文化形象的跨域书写与解读》,《江苏理工学院学报》,2018年第5期。

[48]刘士林:《江南文化与江南生活方式》,《绍兴文理学院学报(哲学社会科学版)》,2008年第1期。

[50]杨桂华:《生活方式与地理环境》,《社会科学辑刊》,1987年第2期。

[51]孙宗广:《西风过眼水长东——1949年之前欧美人士眼中的京杭大运河苏州段》,《学理论》,2015年第6期。

[54]杨帆:《基于延续湖上原居民生活方式的船屋设计》,湖北工业大学,2017年,第5页。