全球价值链分工对贸易与环境失衡的影响

潘 安 郝瑞雪

(1.中南财经政法大学 经济学院,湖北 武汉 430073;2. 武汉理工大学 经济学院,湖北 武汉 430070)

一、引言

21世纪以来,中国更深入地参与到以全球价值链(Global Value Chain,GVC)分工为特征的国际分工体系,不仅成就了第一大出口国的贸易地位,也成为第一大碳排放国。在2000~2019年间,中国货物出口的年均增长率高达12.90%,到2019年已连续11年成为了第一大货物出口国;与此同时,中国CO2排放总量从31亿吨上升至98亿吨,并从2006年以来成为第一大碳排放国①。在GVC分工下,中国不仅是“世界工厂”,在一定时期内还可能是世界的“污染天堂”,面临的贸易与环境失衡问题逐渐凸显[1][2]。另外,在增加值贸易视角下,由于存在“统计幻象”问题,中国通过贸易顺差获得的贸易利益被高估已被诸多研究证实[3][4],这意味着上述贸易与环境失衡可能会更为严重。那么,在GVC分工体系下是否真的存在所谓的“污染天堂”,其贸易与环境关系有何变化特征?对中国而言,在一定时期内的“污染天堂”身份与所处的“世界工厂”地位有何联系?GVC分工在其中发挥着何种作用?对于上述问题的回答,能够为中国参与GVC分工造成的贸易与环境失衡现实提供有力解释。

作为一个负责任的碳排放大国,中国在追求经济与贸易增长目标的同时,还积极地提出了具体的碳减排目标,以应对日益严峻的全球气候变化问题。根据生态环境部2019年发布的《中国应对气候变化的政策与行动2019年度报告》,中国2018年碳排放强度比2005年累计下降45.8%,已提前实现在2009年哥本哈根气候大会上宣布的2020年碳减排目标,正在为实现2030年自主行动目标努力。毫无疑问,中国的贸易增长离不开参与GVC分工,实现承诺的碳减排目标也回避不了GVC的分工环境。所以,本文试图在GVC视角下通过解读“世界工厂”到“污染天堂”过程的“黑箱”,为中国现阶段在GVC分工体系下进行气候治理提供有益启示,因而具有重要的现实意义。

剩余部分的安排如下:第二部分为文献综述;第三部分为研究方法与数据说明;第四部分为不同GVC分工地位下贸易开放的异质性影响分析;第五部分为GVC分工的影响机制分析;第六部分为结论与政策启示。

二、文献综述

20世纪90年代以来,国际贸易与环境关系始终是国际经济学和环境经济学共同关注的热点问题。其中,环境库兹涅茨曲线(Environmental Kuznets Curve,EKC)模型和环境投入产出模型是该研究领域两个重要的基础模型,且两方面研究均能检验著名的“污染天堂”假说(Pollution Heaven Hypothesis,PHH)。在借助EKC模型框架方面,Rock(1996)较早地在EKC模型中加入贸易开放水平,发现贸易开放水平的提升反而加剧了发展中国家的污染排放[5],李锴和齐绍洲(2011)、Abdouli和Hammami(2017)也持相同观点[6][7]。与之不同,Zafar等(2019)、Koc和Bulus(2020)则发现贸易开放有利于一国实现污染(碳)减排[8][9]。在EKC研究中,主要通过考察贸易开放对直接污染(碳)排放的影响以检验PHH,代表性研究包括余东华和张明志(2016)、杨恺钧和刘思源(2017)、Sinha等(2020)分别认为发展中国家、中高收入水平及以上的新兴经济体、非高收入国家处于“污染天堂”地位,即成为了发达国家转移排放的对象[10][11][12]。另外,盛斌和吕越(2012)、Shahbaz等(2019)还将FDI作为对外开放的另一衡量指标,据此检验PHH在中国、中东与北非地区是否成立[13][14]。

在利用环境投入产出模型方面,Zhao等(2014)通过计算中国对外贸易隐含碳,认为随着贸易开放水平的逐渐提升,中国出口隐含碳排放也随之增长,即贸易开放加剧了碳排放[15]。在贸易隐含污染(碳)排放测算的基础上,Ren等(2014)、杜培林和王爱国(2018)、余丽丽和袁劲(2018)通过净出口排放分析,认为中国在一定程度上成为世界的“污染天堂”[16][17][18];黄永明和陈小飞(2018)、吕延方等(2019)、Lin和Xu(2019)则借助构建一国的贸易污染条件(Pollution Terms of Trade)指数,以判断PHH在该国是否成立[19][20][21]。

随着全球范围内GVC分工的逐渐深化,GVC分工的环境效应得到了部分学者的关注。例如,吕延方等(2019)考察了GVC参与度与贸易隐含碳的非线性关系[20];吕越和吕云龙(2019)则通过贸易隐含碳排放考察了中国GVC嵌入对碳排放的影响,进而实证分析了中国参与GVC分工的环境效应[2]。此外,还有学者进一步从GVC视角分析了贸易与环境失衡关系。具体来看,Liu等(2018)较早地关注到了一国参与GVC分工的贸易利益和环境成本关系,认为相对于通过参与全球化市场获得的出口经济利益,中国付出的环境成本更高,即存在贸易与环境关系的失衡[22]。在此基础上,潘安等(2019)通过构建和测算贸易与环境关系指数,量化了一国出口贸易利益与环境成本的关系,进而能够对两者的失衡关系进行定量分析,并认为GVC分工的确引起了中国贸易与环境关系的失衡,而GVC分工地位的提升有助于缓解上述失衡[23]。虽然以上研究均未深入讨论GVC分工影响贸易与环境失衡的内在作用机理,但还是为本文研究的展开提供了重要的思路与方法基础。

综上可知,关于贸易与环境关系中的“污染天堂”研究仍在不断深入,已有研究主要呈现出以下特点:一是PHH检验多基于对直接污染(碳)排放或贸易隐含污染(碳)排放的影响分析,较少通过贸易与环境关系的影响因素进行实证考察;二是已关注到GVC分工的环境效应分析,并发现参与GVC分工会引起贸易与环境关系失衡的问题,但鲜有研究能够讨论GVC分工对失衡的内在影响机制,进而无法揭示“世界工厂”与“污染天堂”存在的联系。对此,本文试图从以下两个方面对现有研究进行拓展:其一,通过考察不同分工地位下贸易开放对贸易与环境关系的异质性影响,检验GVC分工中是否存在“污染天堂”;其二,利用出口污染密集度的中介效应检验,揭示GVC分工对中国贸易与环境失衡的影响机制,进而解密“世界工厂”如何成为“污染天堂”的过程“黑箱”。

三、研究方法与数据说明

(一)面板门槛模型构建

与现有研究多关注贸易开放对污染排放的影响不同,本文主要考察贸易与环境关系的影响因素。具体而言,本文在传统贸易与环境关系研究基础上,引入GVC分工的分析视角,考察一国处于不同的GVC分工地位下,贸易开放水平对该国参与贸易时所获利益与付出环境成本关系的影响。首先,本文借鉴彭星和李斌(2015)所建模型[24],构建如下基准模型:

IBit=α0+α1openit+α2GVC_pit+α3Xit+εit

(1)

式(1)中,下标i表示国家,t表示时间;IB反映的是一国贸易利益与环境成本的相关关系,open和GVC_p分别表示该国的贸易开放水平和GVC分工地位;X表示其他控制变量,具体包括产业结构高级化水平、资本劳动比、出口规模、人均GDP、政府干预程度、国家和时间固定效应;ε为随机干扰项。

可以发现,上述基准模型仅能反映贸易开放对贸易与环境关系的线性影响。进一步,本文选择使用Hansen(1999)提出的面板门槛模型来检验贸易开放是否存在非线性影响[25]。具体而言,本文将GVC分工地位作为门槛变量,构建如下门槛模型以分析贸易开放对贸易与环境关系的非线性影响,即将式(1)拓展为:

IBit=β0+β1openit·I(GVC_pit<γ)+β2openit·I(GVC_pit>γ)+β3Xit+εit

(2)

式(2)中,γ为待估计的门槛值,即GVC分工地位水平;I(·)为示性函数,其他变量含义与式(1)一致。若门槛效应存在,不仅能够反映出贸易开放的确存在非线性影响,还能刻画出不同分工地位下贸易开放对贸易与环境关系的异质性影响。

(二)中介效应模型构建

如前文所述,中国不仅是全球第一大出口国,第一大碳排放国的身份也值得关注,而且中国在获得贸易利益(顺差)的同时,也付出了巨大的环境代价,的确在一定时期内存在贸易与环境失衡现象[23]。上述失衡与中国长期被锁定在GVC的“低端地位”,多以“世界工厂”的角色参与低附加值、高排放的分工环节不无关系,而这可能与中国成为所谓的“污染天堂”存在联系[26]。为考察中国所处分工地位对成为“污染天堂”的影响,本文以出口污染密集度为中介变量构建如下中介效应模型,以分析GVC分工对中国贸易与环境失衡的影响机制:

conjt=δ0+δ1rGVC_pjt+δ2Mjt+εjt

(3)

epijt=η0+η1rGVC_pjt+η2Mjt+εjt

(4)

conjt=φ0+φ1rGVC_pjt+φ2epijt+φ3Mjt+εjt

(5)

式(3)~式(5)中,下标j表示与中国存在贸易往来的不同国家,t表示时间;con为各国对中国贸易与环境失衡的贡献度,rGVC_p表示各国与中国的相对GVC分工地位,中介变量epi表示中国对各国出口的污染密集度;M为其他控制变量,具体包括净出口、相对产业结构高级化水平、相对资本劳动比、相对人均GDP、相对环境规制水平、国家和时间固定效应;ε为随机干扰项。对于出口污染密集度的中介效应检验,本文将借鉴温忠麟和叶宝娟(2014)提出的检验方法[27],在此不再详述。

(三)变量选择与数据说明

1. 面板门槛模型的变量选择

(1)被解释变量:贸易与环境关系(IB)。本文借鉴潘安等(2019)提出的IB指数,用于衡量各国的贸易利益与环境成本关系,即贸易与环境关系[23]。该指数的取值范围为IB>0,其中0

(2)核心解释变量:1)贸易开放度(open)以一国进出口额占GDP比重加以衡量,并以进口占GDP比重和出口占GDP比重分别表示进口开放度(imp)和出口开放度(exp),作为贸易开放度的替代性指标。2)GVC分工地位(GVC_p)借鉴Koopman等(2010)提出的GVC地位指数[28],并在Wang等(2013)提出的总贸易核算框架下进行测算得到[29]。根据Koopman等(2010)的定义[28],GVC_p>0表示该国在GVC中相对处于上游,GVC_p<0表示在GVC中相对处于下游,且GVC_p越大反映出分工地位相对越高。

(3)其他控制变量:1)借鉴干春晖等(2011)的测度方法,产业结构高级化水平(stad)采取第三产业和第二产业的产值之比进行衡量,其值上升表明产业结构在向服务化的方向推进,即产业结构在升级[30]。2)资本劳动比(kl)使用固定资本形成总额与从业人数之比表示。3)出口规模(lnexport)使用各国历年的出口额表示,同时为减少异方差,对该变量进行对数化处理。4)人均GDP(agdp)以2010年不变价美元GDP与总人口数之比计算得到,人均GDP较高的国家通常具备较高的技术水平。5)借鉴宋德勇和杨秋月(2019)的做法,政府干预程度(gov)采用一般政府最终消费支出占GDP比重进行衡量[31]。根据彭水军等(2013)关于控制变量含义的解释,加入控制变量stad和kl能够控制由产业结构和要素结构引致的贸易结构效应,而加入控制变量lnexport和agdp可分别控制贸易规模效应和技术效应,即将传统贸易开放的“环境三效应”均纳入考虑[32];gov则进一步控制了政府政策方面的影响。

2. 中介效应模型的变量选择

(1)被解释变量:各国对中国贸易与环境失衡的贡献度(con),将借鉴潘安等(2019)提出用于衡量贸易利益与环境成本失衡的贡献度指数[23]。事实上,该指数是IB指数按国家分解后的数值,能够反映各国对中国贸易与环境失衡的贡献程度。当con>0时,说明中国对该国的出口加剧了中国的失衡问题,数值越大表明贡献也越大;反之,当con<0时,则说明中国对该国的出口能够缓解中国存在的失衡问题。

(2)核心解释变量:1)由于GVC分工地位指数(GVC_p)存在负值,选择以各国与中国的GVC_p之差反映相对GVC分工地位(rGVC_p),并预期一国的相对GVC分工地位与其对中国失衡的影响水平成正相关关系。2)对于中介变量出口污染密集度(epi),将先借鉴潘安和魏龙(2016)构建的多区域投入产出模型方法测算得到中国对各国的出口隐含碳排放量[33],然后根据中国对各国的出口额计算得到中国对各国单位出口的隐含碳排放量,进而衡量中国对各国出口的污染密集度。

(3)其他控制变量:1)净出口(rei)通过中国对他国的出口额与来自该国的进口额之差加以衡量。2)相对产业结构高级化水平(rstad)使用中国与他国的产业结构高级化水平之差表示。3)相对资本劳动比(rkl)使用中国与他国的资本劳动比之差进行表示。4)相对人均GDP(ragdp)使用中国与他国的人均GDP之差表示。5)相对环境规制水平(rGEC)反映中国与各国环境规制水平差距,使用中国与他国环境规制水平之差表示。环境规制水平主要借鉴任力和黄崇杰(2015)从产出角度构建的指标,选取单位GDP能源消耗量指标加以衡量[34]。借鉴彭水军和余丽丽(2016)对于贸易影响碳排放净转入的效应分解思路,本文试图通过加入控制变量rei控制贸易差额效应,利用控制变量rstad和rkl控制贸易结构差异,同时利用控制变量ragdp和rGEC控制技术差异和环境规制差异[35]。

3. 数据说明

为保证数据的一致性,本文计算IB指数、GVC分工地位指数、贡献度指数、单位出口隐含碳排放量所需数据均来自世界投入产出数据库(WIOD)于2013年发布的投入产出和环境账户数据。此外,包括贸易开放度、政府干预程度、相对环境规制水平在内变量所需数据来自世界银行WDI数据库、联合国数据库、WIOD、Penn World Table 9.1以及历年的《中国统计年鉴》。由于世界银行WDI数据库未提供中国台湾地区的数据,且WIOD中部分国家出口数据存在负值,本文最终选取了2000~2011年37个国家作为分析样本进行后续的实证分析。在中介效应检验中,本文以中国为考察对象,分析样本将调整为36个国家。

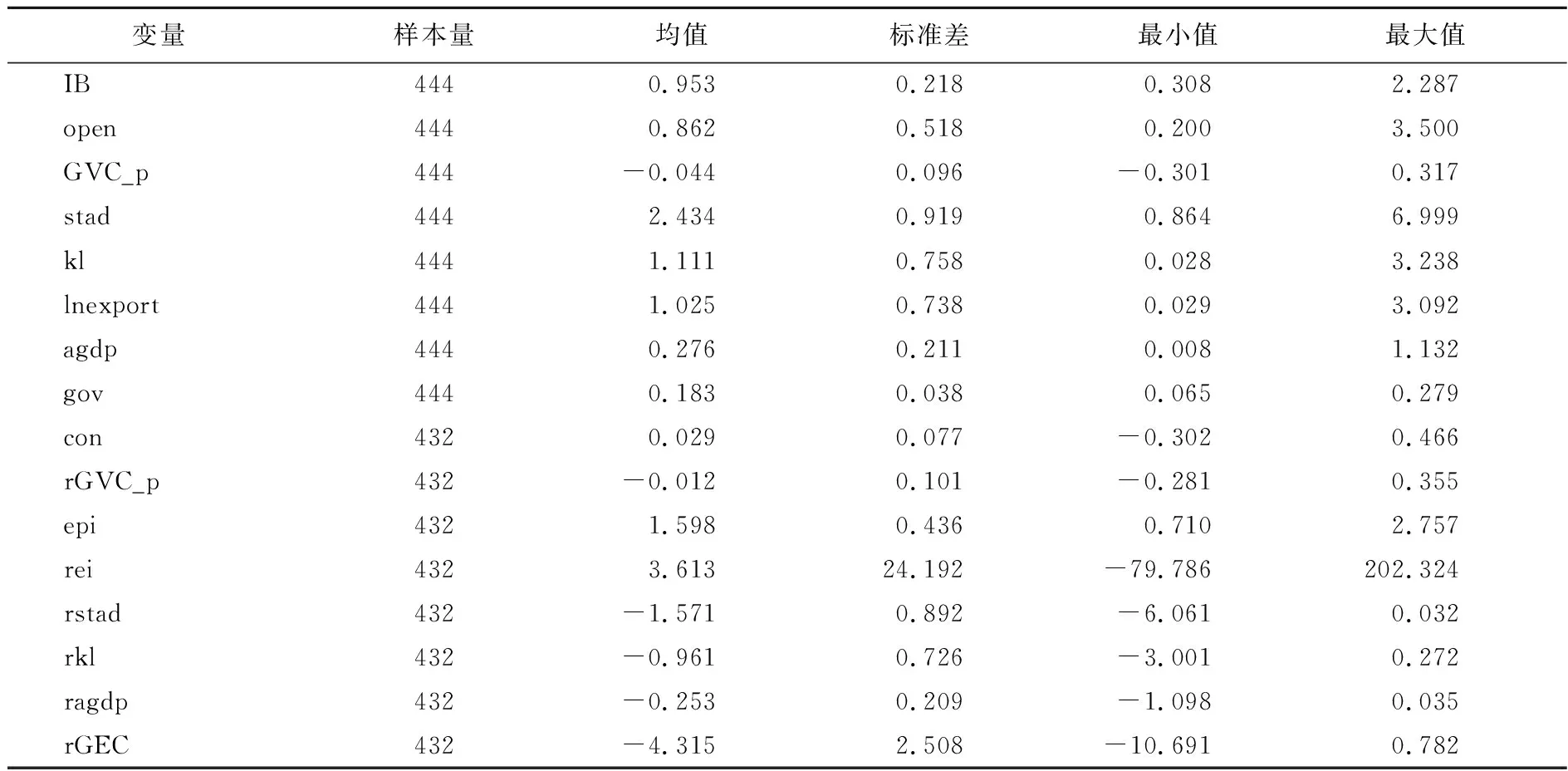

表1为各变量的描述性统计,变量GVC_p、con、rGVC_p和rei的离散系数分别高达-2.182、2.655、-8.417和6.696,反映出各国上述方面差异较大,同时在出口规模、人均GDP、相对资本劳动比和相对人均GDP方面的差异也较为明显。

表1 各变量的描述性统计

四、“污染天堂”假说再检验:贸易开放的异质性影响

(一)基准模型回归

在检验贸易开放的异质性影响之前,本文先对式(1)进行回归估计,并根据Hausman检验和F检验选择了固定效应(FE)模型,估计结果见表2。根据列(4)的估计结果,变量open的估计系数为正,但没有通过显著性检验,说明贸易开放对一国贸易与环境关系水平不存在显著的线性影响。变量GVC_p的估计系数在1%的水平上显著为负,表明GVC分工地位的提高能够改善一国贸易与环境失衡。GVC分工地位的提高意味着一国向价值链上游延伸,更多地参与高附加值、低排放的分工环节,因此有利于该国贸易利益与环境成本关系的改善。

表2 基准模型的估计结果

在控制变量方面,变量stad的估计系数显著为负,表明产业结构高级化水平的提高能显著地改善一国的贸易与环境关系。变量kl和gov系数均显著为正,反映出资本劳动比和政府干预程度的提高会加剧该国贸易与环境的失衡程度。究其原因,资本劳动比的提高,意味着该国更偏向于污染排放水平较高的资本密集型产业[36];而当政府干预程度整体上超出合理范围时,过度干预也会产生不利的负面影响。变量lnexport和agdp系数均未通过显著性检验,即出口规模和人均GDP并未对一国的贸易与环境关系表现出显著影响。

考虑到GVC分工地位和贸易与环境关系之间可能存在双向因果关系而产生内生性问题,本文还将变量GVC_p的滞后一期作为工具变量,利用广义矩估计方法(GMM)进行估计分析②。根据列(5)的估计结果可知,当考虑可能存在的内生性问题时,各变量的估计系数符号及显著性均未发生明显变化,即所得估计结果较为稳健。

(二)门槛效应检验结果分析

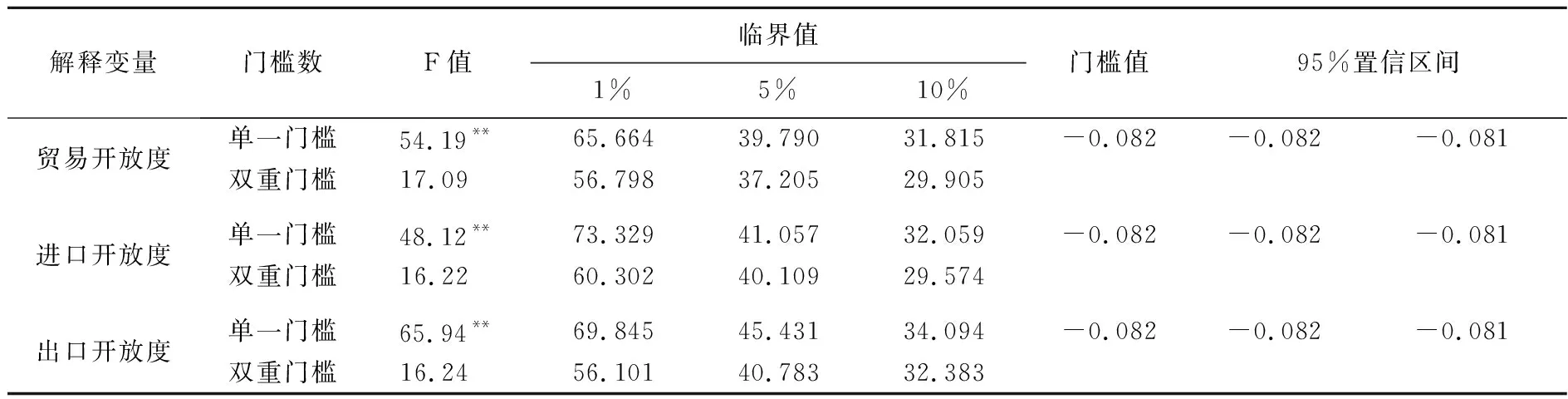

在基准回归的基础上,本文进一步利用面板门槛模型考察不同分工地位下,贸易开放对一国贸易与环境关系的异质性影响。根据表3所示的门槛效应检验结果可知,以GVC分工地位作为门槛变量,考察贸易开放对贸易与环境关系影响时,单一门槛在5%的水平下显著,双重门槛未通过显著性检验,即存在显著的单门槛效应,且GVC分工地位的门槛值为-0.082。除此之外,本文还分别将进口和出口开放度作为核心解释变量进行门槛效应检验,结果均为存在单门槛效应且门槛值一致,一定程度上反映出以上检验结果的可靠性。

表3 门槛效应检验结果

基于所得门槛值,本文对式(2)的面板门槛模型进行回归估计。根据表4的列(1)可知,在不同分工地位下,贸易开放对一国贸易与环境关系的影响的确存在异质性特征。当一国处于较低GVC分工地位(即GVC_p<-0.082)时,变量open的估计系数在5%的水平上显著为正;当一国处于较高GVC分工地位(即GVC_p>-0.082)时,变量open的估计系数不显著为负。上述结果表明,对于所处GVC分工地位较低的国家,贸易开放水平的提升会导致其贸易与环境关系恶化,即“越开放越失衡”,从一个全新的视角验证了PHH成立;与之不同,当处于较高的分工地位时,贸易开放水平的提高反而能够在一定程度上改善贸易与环境关系,即“越开放越改善”。显而易见,产生上述异质性影响的关键在于所处的分工地位存在差异。处于价值链上游位置的国家主要从事研发、设计、销售等高附加值活动,较少消耗能源和资源,环境成本相对较低;相反,处于GVC下游位置的国家则多从事加工、制造等活动,贸易利益的增长或以巨大的环境成本为代价,此时扩大开放可能进一步加剧该趋势,导致贸易和环境失衡[37]。因此,分工地位差异会引发污染产业和贸易格局的重新布局,此时较低的GVC分工地位或成为导致发展中国家成为“污染天堂”的内在动因。

表4 面板门槛模型的估计结果

此外,与基准模型估计结果(表2)相比,表4列(1)中除个别控制变量的显著性水平略有变化外,系数符号均未发生改变,反映出不同估计模型结果较为一致,一定程度上表明门槛模型及其结果的稳健性。作为进一步的稳健性检验,表4列(2)~列(3)还报告了进口开放度和出口开放度作为贸易开放度的替代性指标的面板门槛回归估计结果,结果显示各变量系数及其显著性水平均无实质性变化,同样反映出上述所得结论较为稳健。

五、GVC分工的影响机制:基于中国的经验检验

通过以上实证分析可知,一国“污染天堂”的状况与其GVC分工地位的确存在密切联系,那么GVC分工影响的内在机制如何,是否存在中介影响机制?对此,本文将以中国为例,考察出口污染密集度在GVC分工影响贸易与环境失衡中的中介作用,以期揭示出GVC分工影响的内在机制。

(一)中介效应检验结果分析

同样地,本文利用双向固定效应模型对式(3)~式(5)进行回归估计,具体估计结果见表5。列(1)对应于式(3)的估计结果,其中变量rGVC_p的系数在1%的水平上显著为正,表明当一国相对于中国的GVC分工地位越高时,其对中国贸易与环境失衡的贡献度也越高。列(2)中变量rGVC_p的估计系数在10%的水平上显著为正,而列(3)中中介变量epi的系数不显著为正,进而需要利用Sobel检验以判断中介效应是否显著存在。如表5所示,Sobel检验中的Z值为1.039,大于临界值0.97,表明出口污染密集度在上述影响中存在显著的中介效应。此外,列(3)中变量rGVC_p的系数仍显著为正,表明变量epi起到的是部分中介作用,与现实情况相符。以上中介检验结果表明,当中国相对于某一进口国处于越低的GVC分工地位时,对该国的出口污染密集度会越高,此时该国对中国贸易与环境失衡的贡献度也越高。

表5 中介效应检验结果

为检验存在显著中介效应结论的稳健性,本文还采用替换控制变量的方法,将控制变量中的相对产业结构高级化、相对资本劳动比、相对人均GDP和相对环境规制水平用进口国的绝对值水平进行替代,据此进行稳健性检验。与表5相比,表6中的核心解释变量估计系数的符号和显著性均未发生改变,且Sobel检验也表明中介效应仍显著存在,反映出所得的中介效应结论较为稳健。

表6 中介效应的稳健性检验结果

(二)GVC分工对贸易与环境失衡的影响机制

至此,根据本文中介效应检验结果可知,出口污染密集度在GVC分工影响中国贸易与环境失衡中起中介作用。下文将着重对GVC分工的影响机制展开分析。一方面,中国相对GVC分工地位越低,对进口国的出口污染密集度越高。当处于相对较低的GVC分工地位时,中国在两国间贸易中以生产低附加值和高排放的产品为主,并将所生产的污染密集型产品出口到GVC分工地位较高的进口国,进而导致中国在上述双边贸易中表现为出口污染密集程度较高的特征,即成为所谓的“污染天堂”。另一方面,当出口污染密集度越高时,进口国对中国贸易与环境失衡的贡献度也会越大。当中国主要出口低附加值和高排放产品时,仅能获得较低的贸易利益,但同时会付出较高的环境成本,表明对该进口国的出口会加剧贸易与环境的失衡关系,即该进口国的贡献度会越大。

结合上述两方面作用可知,作为“世界工厂”的中国,主要处于相对较低的分工地位,通过与较高分工地位国家的双边贸易,实质上成为贸易伙伴国的“污染天堂”。一般而言,在双边贸易中,当出口国的相对GVC分工地位越低,将导致其对进口国的出口污染密集度越高,并通过此中介作用导致进口国对出口国贸易与环境失衡的贡献度越大,进而恶化出口国的贸易与环境关系。上述对影响机制的分析,不仅是从GVC分工视角拓展了PHH的内涵,更能厘清从“世界工厂”到“污染天堂”作用过程的“黑箱”。

需要说明的是,除通过影响出口污染密集度外,GVC分工还可能通过其他作用路径,如嵌入模式、进口产品结构等,对一国的贸易与环境关系产生直接或间接的影响,这与本文得到部分中介效应的结论一致。

六、结论与政策启示

本文采用37个国家2000~2011年的数据,构建门槛模型以考察不同分工地位下贸易开放对贸易与环境关系的异质性影响,对PHH进行再检验;进一步以中国为例,构建中介效应模型检验出口污染密集度的中介作用,剖析GVC分工对中国贸易与环境失衡的影响机制。主要结论如下:

1.贸易开放对一国贸易与环境关系的影响取决于所处的分工地位。具体表现为,当处于较低GVC分工地位时,一国贸易开放水平的提高反而会导致其贸易与环境关系恶化,即在一定程度上验证了PHH成立。当处于较高的分工地位时,贸易开放水平的提高能够一定程度上改善贸易与环境关系。

2.出口污染密集度在GVC分工影响中国贸易与环境失衡中发挥出了中介作用。在双边贸易中,当中国的相对GVC分工地位越低,其对进口国的出口污染密集度会越高,此时进口国对中国贸易与环境失衡的贡献度会越大,进而恶化中国的贸易与环境关系,即出口污染密集度在上述影响中存在中介作用。上述中介影响机制,在一定程度上解释了为何作为“世界工厂”的中国,还可能成为世界的“污染天堂”。

3.GVC分工地位的提升,有利于改善一国的贸易与环境关系。GVC分工地位提升的积极作用不仅在贸易开放的异质性影响中可以反映出来,在GVC分工的影响机制分析中也可以得到再次体现。具体而言,当处于较低分工地位时,一国主要通过消耗不可再生资源参与到低附加值和高排放的污染密集型产品生产中,此时获得的低贸易利益和高环境成本反映出两者关系存在失衡;随着该国分工地位的逐渐提升,其会更多地从事研发、设计、销售等高附加值和低排放分工环节,主要出口产品会逐渐向高附加值率的清洁产品转变,进而从根源上改善贸易与环境关系。

基于以上结论,本文对中国在GVC分工体系下进行气候治理等提出如下政策启示:

第一,积极提高GVC分工地位,扭转贸易与环境失衡的不利局面。对中国而言,在早期发展中出现的贸易与环境失衡现象,与被长期锁定在低端分工地位密切相关,这在本文所得的实证分析结论中也能得到体现。所以,中国应通过各种渠道寻求提高在GVC分工体系中的分工地位,改变传统以加工贸易为主的参与分工模式,进而摆脱所谓的“污染天堂”,才能真正扭转贸易与环境失衡的不利局面。

第二,全面提升产业创新能力,强化战略性新兴产业的发展,提高产业核心竞争力,才能真正提高我国产业在GVC中地位。不断促进产业结构优化升级,降低出口产品的污染密集水平。中国出口产品污染密集度较高,在一定程度上取决于国内高污染密集的产业结构,当然这与所处的分工地位直接相关。十九大报告中明确提出,要培育若干世界级先进制造业集群,促进国内产业迈向GVC中高端,由制造大国转向制造强国,这正是通过优化产业结构降低出口产品污染密集水平的重要政策支持,会同时对提升分工地位和降低碳排放水平产生重要作用。

第三,坚持实施可持续发展战略,打赢蓝天碧水净土保卫战,实现高质量发展。与此同时,在继续扩大开放的进程中,充分利用GVC下的区域分工合作,推进互利共赢的南南气候合作。可以发现,在PHH的理论分析框架下,发达国家实现低碳经济增长在一定程度上是以发展中国家的贸易与环境失衡为代价,但上述发展合作模式无法持续。在取得经济发展显著成就后,中国已在全球气候治理中发挥着重要的引领作用,其中以南南气候合作为代表。本文认为,中国应充分利用GVC分工体系,主导发展中国家间的区域分工合作,避免出现所谓的“污染天堂”,实现发展中国家间贸易增长和气候治理的“双赢”,这也正是“人类命运共同体”发展理念的重要体现。

注释:

①货物出口数据来自WTO统计,参见https://data.wto.org/;CO2排放数据来自国际能源署(IEA)统计,参见https://www.iea.org/data-and-statistics/?country=CHINA&fuel=CO2%20emissions&indicator=TotCO2。

②相关检验结果显示,LM统计量P值为0.000且Wald F统计量为412.495,高于临界值16.38,表明模型不存在“识别不足”和“弱工具变量”问题。另外,工具变量与内生变量个数一致,因而模型为恰好识别,不存在“过度识别”问题。