基于语料库的《起风了》两译本的翻译风格研究

——以视点人物和视点表达为中心

孙成志

(大连理工大学 外国语学院,辽宁 大连 116024)

一、引 言

《起风了》是日本小说家堀辰雄(1904-1953)的代表作。根据作者自身经历改编而成,采用第一人称内视角的叙事方式描述了“我”陪未婚妻节子“她”在山中疗养,两人共同在疾病中寻觅生的幸福而又不得不面对死亡的故事。该作品采用第一人称“我”即故事主人公作为叙述者,“视点人物”(viewpoint character)相对固定是该作品的一大特征[1]168。

现阶段基于语料库的翻译风格考察多集中于英汉小说、诗歌等的对译比较研究上,具体视角包括句法结构、翻译策略、叙事特征等[2-3]。一方面,以日文小说为素材,在语料库方法指导下的翻译风格研究尚未充分展开;另一方面,相对于汉语的“事实志向”型特征,日语属于“立场志向”型语言,坚持“视点的一贯性”,即多倾向于以固定“视点”(viewpoint)来对人物或事件进行描述[4-5]。因此,“视点人物”的表征以及授受表达、被动句、使役句、移动动词、趋向补助动词、心理动词、思考动词以及感情形容词等“视点表达”(viewpoint expressions)在处理方式上的差异是日文小说汉译过程中探讨叙事层面不可忽视的重要评价指标。

本研究基于《起风了》原文及林少华(2017)和施小炜(2015)的两个汉语译本,自建小型日汉平行语料库,从汉译本的宏观语言特征、“视点人物”及“视点表达”的翻译方法入手,比较日文第一人称内视角叙事小说两汉译本在翻译风格上的差异,并探讨从事日译汉小说翻译风格研究时将叙事层面的“视点”考察与语料库方法相结合的可能。

二、文献综述

1.基于语料库的翻译风格研究

原语文本和翻译文本语料库可有效揭开“翻译文本作为沟通活动媒介的本质”[6]。根据语料库内容及对比方式,基于语料库的风格研究可分为译者风格(translator’s style)和翻译风格(translation style)两种类型[6-7]。“译者风格”(类比模式,即T-型)研究主要采用类比语料库,考察特定译者在其所有翻译作品中表现出统一的、具有一定稳定性、并非受原作或原作者风格影响,能将自己与另一译者区分开的个人语言偏好;“翻译风格”(平行模式,即S-型)研究则主要采用“一文多译”的平行语料库,考察不同译者在译文中针对原文特定语言特征做出的统一的、个性化的处理方式[8]12。本研究采用平行模式,比较《起风了》两个汉译本之间的翻译风格差异。

国内基于语料库的翻译风格研究多集中于英译汉各类文体,除标准类/形符比、平均词长/句长、常用词占比、高频词等传统量化指标外,围绕情态结构、指示语、接续词、引语以及转述动词等局部语言特征的讨论也日渐丰富[9-10],但翻译风格的量化参数指标仍有待向叙事、语用、修辞、社会—文化视角深入拓展。日语语言学界基于对译语料库的翻译研究,早期多借助《汉日对译语料库》(北京日本学研究中心)从事词汇、语法或句子结构等具体语言标识层面的对比研究[11]。近年来,也积极吸收文本挖掘技术,运用词频统计、词表对比、词语网络共现、搭配强度测量等方法,对小说、新闻报道等语料进行多维度分析,从中挖掘隐含信息和客观趋势[12-13]。但在日本文学作品被大量译介至国内的大背景下,日译汉小说的文本研究仍相对滞后。与此同时,翻译风格研究不应仅局限于不同译者语言特征与风格的量化描写,更应深入到语言和叙事层面,将重点放在文本分析及翻译风格成因的解释上。

因此,本研究借助自建日汉平行语料库,在宏观语言特征量化描写的基础上,将“视点”作为叙事层面的指标,通过比较两个译本“视点人物”及“视点表达”的处理方式,探究《起风了》林少华和施小炜两译本在翻译风格上的差异及其成因。

2.日语“视点”与翻译研究

“视点”是指作者在进行描写时所选取的空间上的(spatial)、时间上的(temporal)以及心理上的(psychological)位置[14]。“视点人物”是位于“视点”位置的主体人称[15]35。叙事者在表达命题意义的同时,也会将自己观察事物时所处的位置或对该事物的立场、态度和情感,以具体的语言标识留存于语言文本当中[4]。汉日两种语言在“视点”的处理方式上存在差异。汉语倾向于使用中立或移动视点,而日语则更倾向于固定视点,坚持“视点一贯性”原则,习惯于以靠近某一人物的“视点”对人物或事件进行描述[5]81。反映到具体语言形式上,日语中趋向补助动词、心理动词、感情形容词以及授受关系句、被动句、使役句等“视点表达”相较汉语更为发达[16]。如例(1)所示,原文中的“视点人物”为“弥吉”,整句话均以弥吉为第一人称主语予以描写;而译文中的“视点人物”被调整为了“有人”,原文的被动句被改译为了主动句并补充了日文中未出现的施动者,“视点”发生了移动。同时为了体现出日文原文中“邪魔を入れられた”(弥吉受到了侵扰)的含义,中文又加译了“来”这一趋向动词,表明“有人”的动作是在向弥吉的方向逼近。

(1)原文:弥吉は悦子と二人きりの数時間に邪魔を入れられたくなかったのである[17] 64。

译文:弥吉不愿意与悦子二人单独相处的几个小时里,有人来妨碍事的。

本研究拟从两个层面对日文原作中的“视点”及其语言标记在汉译本中的呈现方式进行考察,一是原文“视点人物”尤其是人称代词主语在不同译本中的呈现方式;二是具体的“视点表达”在不同译本中的翻译策略。《起风了》日文原作小说主要人物较少,并采用第一人称内视角的叙事方式,“视点”较为固定,“视点表达”的各项语言标记也相对明确,更有利于语料库分析工具提取汉日对译语中的有效信息。

三、研究设计

本研究选取了1991年集英社文库出版《起风了》(共54 358字)的两个代表性汉译本:2017年中国宇航出版社的林少华译本(共33 752字)(简称“林译”),以及2015年华东理工大学出版社的施小炜译本(共36 416字)(简称“施译”),自建小型日汉平行语料库。林少华和施小炜均为20世纪50年代生人,深耕日本文学作品汉译领域多年,均是我国知名的日译汉小说翻译家。围绕同一作品,两位资深译者在翻译风格上会展现怎样的差异呢?

同时,为进一步阐明《起风了》两汉译本的宏观语言特征及翻译风格,本研究同时采用“兰卡斯特汉语语料库”(The Lancaster Corpus Mandarin Chinese, LCMC)作为参照语料库进行比较。

翻译风格从本质上属于描写翻译研究的范畴[3]。基于语料库的多译本间宏观语言特征的定量参数描写是总体翻译风格考察的关键,有助于理清翻译文本中的规律性语言特征,而为进一步阐释不同译者的语言“指纹”,以指示词、引语、情态动词、及物性等为代表的局部叙事文体层面的定性分析更不可或缺。本研究基于语料库辅助的翻译研究方法,将宏观语言特征的定量统计与叙事文体层面的定性分析有机融合,从事翻译风格的比较研究。具体而言,首先,选取标准类/形符比(Standardized Type-Token Ratio, STTR)、词汇密度(Lexical Density)、平均句长(Average Sentence Length)及词频表(Wordlist)这4项指标,运用语料库分析工具AntConc3.5.8比较分析两译本及其与参照语料库LCMC的宏观语言特征。其次,结合中、日文第一人称内视角叙事小说的文体特征差异,以“视点”作为叙事层面的指标,从“视点人物”尤其是人称代词主语在汉译过程中的显隐化转换类型,以及“视点表达”语言标记的翻译方式两个方面,考察两译本各自的翻译风格并探讨其成因。

四、研究结果分析

1.译本的宏观语言特征对比

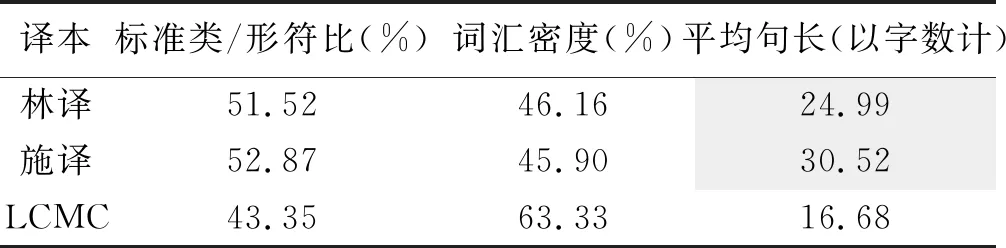

两译本的标准类符/形符比、词汇密度和平均句长统计结果如表1所示。

表1 林、施译及LCMC标准类/形符比、词汇密度和平均句长

标准类/形符比(STTR)可以用于衡量不同译本间词汇使用的变化程度。施译(52.87%)与林译(51.52%)两中译本平均每千词的差异为1.35词,在词汇使用的多样性指标上,施译略高于林译,词汇变化更为丰富,但两者均明显高于参照语料库(43.35%),符合汉译文本倾向于明晰化的词汇特征。词汇密度就是实词在文本总词数中所占的比例,可以判断文本的信息负载。林译(46.16%)与施译(45.9%)差别较小,但两译本均大大低于参照语料库(63.33%)。平均句长在一定程度上反映句子的复杂程度,两译本在这一参数指标上的差异最为明显。受日文原文大量使用复句及连体修饰节的影响,两译本的平均句长均明显高于参照语料库(16.68字),但施译(30.52字)远高于林译(24.99字),相差5.53,这说明在整体句法结构上施译更为复杂多变,多使用长句,句子的整体理解难度也相对较高。

为进一步阐明两译本宏观语言特征上的差异,本研究又统计了意义更为稳定,更有助于呈现文本信息负载程度的名词、动词、形容词及数词等实词[18]的占比情况(表2)。LLR(对数似然比)统计表明,林译和施译在名词(LLR=1.03,p>0.05)、动词(LLR=0.71,p>0.05)、形容词(LLR=0.30,p>0.05)的使用比例上无明显差异。然而,两译本的各类实词使用频率均低于参照语料库,这也反映了汉译小说文本信息量低于汉语原生小说“简化”和“常规化”的语言特征。

表2 林译、施译及LCMC各实词占总词数比率

此外,本研究还统计了林译、施译及参照语料库中所有词汇的出现频率,并筛选出了词频最高的前十位。如表3所示,词频表前十位中,助词“的、地、了”、介词“在”以及副词“也”等起语法和文本连接作用的虚词占了半数以上,实词中只有人称代词“我、她”及数词“一”,其中人称代词的使用比例明显高于参照语料库。两译本中人称代词“我”和“她”的高频使用倾向与《起风了》为第一人称内视角叙事小说,主要人物为“我”及未婚妻节子“她”有关。另一方面,日译汉过程中,显化被省略掉的主语等人称代词是较为常见的翻译策略。可以推测,中日两种语言对同一情景的不同“识解”(construal)途径,尤其是两译本对“视点”处理方式的不同,影响了“视点人物”的显化程度,即人称代词(主语)在使用频率上的差异。

表3 林译、施译及LCMC词频表(前十位)

基于语料库的宏观语言特征对比可知:两译本充分体现了汉译小说的共性语言特征,即实词含量低于参照语料库LCMC,文本负载信息量低于汉语原生小说,且常用词的使用频率偏高;两译本在词汇变化程度、文本负载信息量上差异虽不明显,但量化分析也提示,在实词及人称代词的翻译方式上两译本间存在差异,施译的句法结构相对更为复杂。由此可见,面对林少华和施小炜这样语言运用娴熟的资深翻译家,量化统计更多显示的是汉译小说的普遍特征。但是,各类量化描写指标也提示研究人员,两译本在第一、三人称代词以及实词的使用上存在一定差异,这可能与日文原文“视点人物”及其语言标识的翻译策略直接相关。接下来,尝试以“视点人物”及“视点表达”的翻译方式为中心比较两译本间翻译风格的差异。

2.人称代词主语的翻译

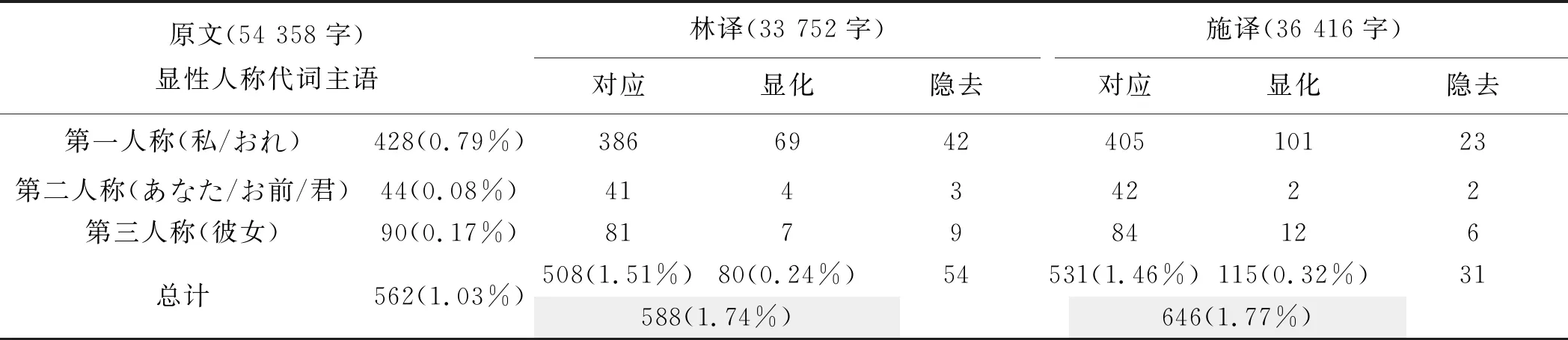

本研究借助语料库分析工具AntConc3.5.8提取了日语原文中的所有(单复数)人称代词。分析结果表明,由于《起风了》采用的是第一人称的内在式焦点叙事,“视点人物”较为固定,多集中于男主人公“私/おれ(我)”、未婚妻节子“彼女(她)”以及第二人称“あなた/お前/君(你)”等单数人称代词上,复数人称代词的使用较少且两译本间无明显差异。因此,本研究只统计原文及两译本的单数人称代词主语使用情况。人称代词在翻译过程中的转换类型可划分为:对应(correspondence)、明示(explicating)、添加(adding)以及隐去(implicating),其中明示和添加均属于显化(explicitation)的表现形式[19]。本研究依照此分类,统计了《起风了》原文及林、施两译本中的显性人称代词主语的分布情况,如表4所示。表中各译本人称代词主语下标记的频率为人称代词主语的总数对译本总字数的占比。

表4 林译、施译的人称代词主语转换统计

如表4所示,原文共出现显性第一、二、三人称代词主语562次,占总字数比例1.03%;林译本中人称代词主语的对应和显化共出现588次,占译文总字数的1.74%;施译本中显性人称代词主语共出现646次,占译文总字数的1.77%。从转换类型上来看,林译本日汉语际对应比率为1.51%、语际显化比率为0.24%;施译本日汉语际对应比率为1.46%、语际显化比率为0.32%。由语际对应和显化的比率可知,两译本在对原作“视点人物”翻译的处理上,数量和频次均表现出明显的增加趋势,且在转换类型上虽以语际对应为主,但语际显化现象仍较为突出。尤其是施译本,在第一人称代词主语的翻译上表现出突出的语际显化特征。从统计学上来看,林译和施译在第一人称代词主语“私/おれ(我)”的处理方式上,“对应”(χ2=5.03,df=1,p<0.05)、“显化”(χ2=6.01,df=1,p<0.05)和“隐去”(χ2=5.03,df=1,p<0.05)均存在差异。

(2)原文:その癖、そういうお前をこれまでになく生き生きと-まるでお前の手が私の肩にさわっていはしまいかと思われる位、生き生きと感じながら…

林译:尽管如此,我还是真真切切感受到了你——你,从不曾那么生机勃勃,你的手简直就要触及我的肩……

施译:而实际上,我从未如此栩栩如生地——简直就像你的手在抚摸着我的肩膀一般栩栩如生地,在心里感受着你……

例(2)原文所描写的是“我”的内心感受。在日语中,描述抒发感情或思考等人的内在状态时常伴随着人称上的限制[20]28,因此此处即使不点明主语是谁,日语母语读者也能清晰了解是在对“我”的心理活动进行描写。而在汉译过程中,林译与施译均对原文的“视点人物”进行了显化处理,强调了“我”在当时产生了怎样强烈的感受。另外,原文中副词“生き生きと”出现了两次,突显视点人物“我”的真切感受。林将其译为“真真切切(地)”和“生机勃勃(地)”两个不同的词,伴随着对原文长句的拆分,叙事视点也由“我”跳跃至了第二人称“你”之上;而施则将其译为同一个副词“栩栩如生”,叙事视点固定在“我”之上,以“我……感受着你”的句式呈现男主人公的真情实感,更贴近日文原文的叙事方式。

(3)原文:「こいつはおれ自身が、気づかぬようなふりをしていたそんなおれの生の欲求を沈黙の中に見抜いて、それに同情を寄せているように見えてならない…」

林译:“这小家伙可能早已在沉默中看透了我本身佯装浑然不觉的我的这种生之欲求并寄予同情……”

施译:“我总觉得,这丫头虽然缄默不言,其实早就看穿了我假装毫不自觉的生之欲求,并对此寄予同情……”

例(3)的引语是“我”面对熟睡未婚妻时的内心独白,以自由直接引语(free direct speech)的方式简洁明快地直接展现男主人公的心理活动,原文中即使省略“视点人物”,谓语动词“見えてならない”(怎么看都觉得是)的动作主体也清晰可见。从翻译策略和效果上看,林译不但省略了“视点人物”即主句的主语“我”,甚至还对谓语动词做了隐化处理,并将译文调整为以“这小家伙”为主语的单句,更注重对“我”内心独白的描写。而施译通过显化原文中的“视点人物”,搭配主句谓语动词,使句子衔接关系更加完整化,给读者呈现了更为完整的情感语篇意义。特别是以“我总觉得,这丫头……”的句式将男女主人公的情感融为一体,二人努力在疾病中寻觅生的幸福,使得人物形象的传递更加鲜明、丰满。

(4)原文:その髪の毛の少しほつれている窶れたような顔をいつになく痛々しげに見つめ出した。

林译:头发有点儿零乱,面容显得憔悴,在我眼里显得分外令人不忍。

施译:我注视着她稍显蓬乱的头发微呈憔悴的面容,感到前所未有的痛楚。

例(4)是“我”转身后看到节子,对其神态的描述。林译突出了对节子虚弱外貌的描写,将其置于句前,省略了人称代词主语“我”以及动词“見つめ出した”(看出)。取而代之,使用“……令人+感情表达”的兼语句,陈述“不忍”的心理状态。而施译则将日文中隐化的“视点人物”即“我”进行汉译显化处理,与动词“注视”搭配,呈现“我”正在注视着节子的画面感,“我注视着她……,感到……”的描述方式更注重叙事内容的客观性,以及“我”与“她”之间的情感沟通。这说明“视点人物”的显化更易突出“痛々しい”(心痛)的情感评价意义。

综上所述,两译本对第一人称“视点人物”的处理上存在明显差异:翻译策略上,两译本虽均以语际对应为主,但施译更注重“视点”及“视点人物”的明晰化,倾向于补全句子的动宾结构,或将句子中某些修饰成分改译为动词短语等结构,使叙述内容更加完整,在描述两位主人公的情感纠葛层面最为明显。从翻译效果上来看,林译更贴近于原语,忠实于第一人称内视角叙事小说的叙事方式,保持“视点人物”的隐化并伴随复句中谓语动词的隐去与调整,这在情感层面给读者预留了极大的思绪空间;而施译则实现了复杂情感的客观化,并尽可能地保留了原作的评价资源,通过对人物的话语及动作的描述间接地实现了对人物情感变迁和故事发展脉络的定位。

3.“视点表达”的翻译

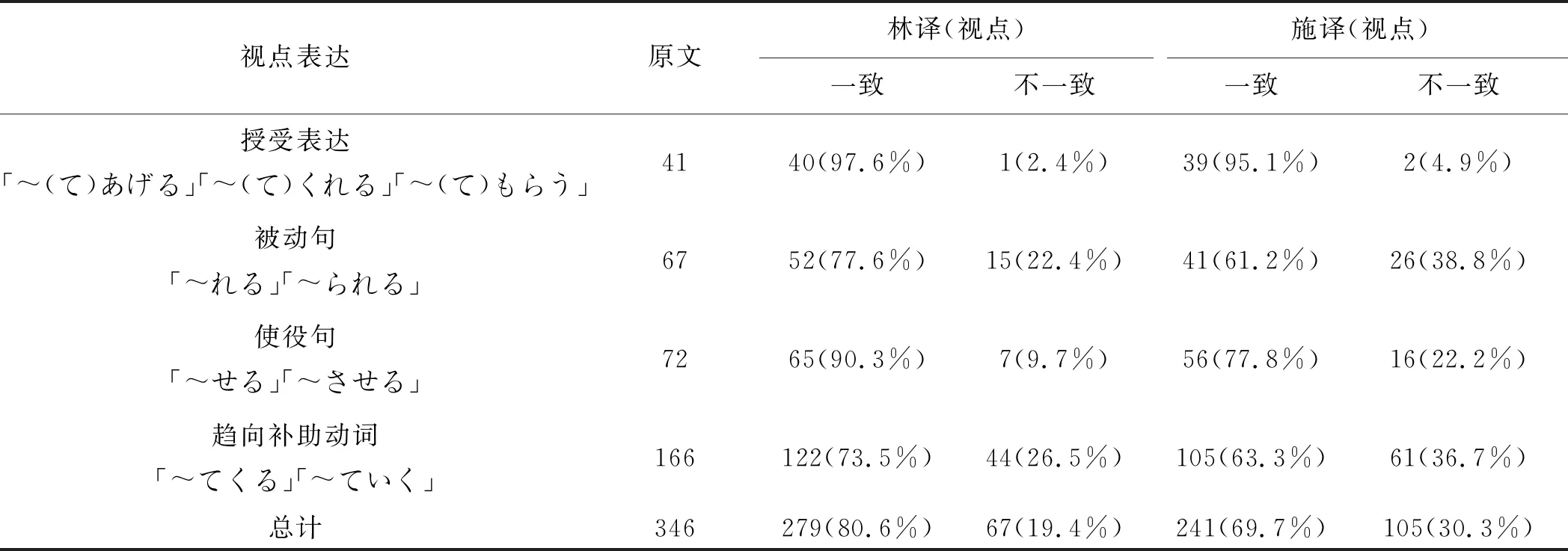

《起风了》为第一人称内视角叙事小说,心理动词、思考动词和感情形容词等“视点表达”受人称的限制,在汉译过程中差异化程度较小。因此,本研究从语料库中提取了日语原文中授受表达、被动句、使役句和趋向补助动词4类“视点表达”的语言标识,在对林、施两译本翻译方式进行统计的基础上,对原文与译文“视点”是否一致进行了逐一判别。

如表5所示,原文中共出现4类显性“视点表达”346处,汉译过程中林译本中有279处与原文“视点”一致,占比80.6%;施译本中共有241处与原文“视点”一致,占比69.7%,低于林译10.9%。其中,在“~(て)あげる/くれる/もらう”等授受表达的翻译处理上,两译本均力争在恩惠意识、方向性表征上与日文保持一致。而从统计学上来看,林译和施译在被动句(χ2=4.25,df=1,p<0.05)、使役句(χ2=4.19,df=1,p<0.05)以及趋向补助动词(χ2=4.03,df=1,p<0.05)等“视点表达”的处理方式上存在显著性差异。在此3类“视点表达”的汉译过程中,施译的“视点”不一致率分别高于林译16.4%、12.5%和10.2%。由此可见,施译本在整体的句法结构上变化更丰富。

表5 林译及施译“视点表达”翻译统计

日语的被动句式根据施事与受事的语义关系可分为直接被动(direct passives)、间接被动(indirect passive)和持有者被动(possessive passives)3类。例(5)属于直接被动的例子,“视点”接近主语所指示的对象,即受事主人公“我”。原文中“视点表达”的语言标记为被动句式“~(ら)れる”,表现出“我”在照顾病人之余外出构思的恬淡光景。汉译过程中,林译的“视点”与日文原文一致,以“(我)被……吓一跳”的句式呈现所观察到的光景,而施译则将视点由“我”转移到了“孩童们”身上,将原文的被动句式调整为使役句式,类似的句式调整在施译中较为常见。但从翻译效果来看,被动句中的“我”作为受害者带有少许的抱怨和意外之感,而使役句中的“我”则只是动作的接受者,与读者间的共情度降低,少了这一层言外之意,一定程度上削弱了“我”与所描述景致的交互性。

(5)原文:ときおり私の足もとの方で、思い出したように、子供等が栗の木をゆすぶって一どきに栗の実を落す、その谿じゅうに響きわたるような大きな音に愕かされながら…

林译:时而被山下孩子们忽然摇晃栗树摇落一地栗子那似乎响彻整条山谷那不小的响动吓一跳……

施译:不时地,在我的脚下方,孩童们摇撼着栗树,将栗子摇落了一地,那喧闹声响彻溪谷,将我惊醒……

其次为使役句。例(6)中句末“思い出させた”回想起这一动作行为的接受者是“私(我)”,即“父の額らしい山襞”(父亲额头的山褶)让“我”产生了某种感觉,“视点”接近于动作行为的主体,即主人公节子“她”。汉译过程中,林译未对原文的“视点”进行转换,将其译为使役句“让我也想起……”,强调了“她”的所思所想对“我”的情感影响以及“我”对“她”的疼惜与顺从之意,激发了读者对人物间情感态度的判别。而施译则将“视点”转移至“我”,调整为主动句式,译为“连我也觉得……”,更加强调“我”的主观意识,相对客观地呈现自我心理感受,留给读者挖掘文本所蕴含的情感意义的句法空间相对较小。

(6)原文:そのとき漸っと私はその父の額らしい山襞を認めることが出来た。それは父のがっしりとした額を私にも思い出させた。

林译:我这才好容易看出仿佛她父亲额头的山褶。那让我也想起节子父亲颇有力度感的额头。

施译:这时,我总算认出了那片像她父亲额头的山崖。连我也觉得那的确很像父亲壮实的额头。

再来看趋向补助动词“~てくる”“~ていく”的例子。例(7)中林译与原文“视点”相一致,从语言标记“目に入ってきた(映入眼帘)”中的趋向补助动词“~てくる”可断定句子是以男主人公“我”为“视点”进行描述的,“中年の婦人(中年妇人)”所在景象正在向“我”趋近,主语随之省略;而施译对日文原文中“视点人物”进行了显化处理,补充了谓语动词“看见”,同时忽略了形式名词“の”的语法功能,以“我看见……黑衣的中年妇人”的复句形式呈现了映入眼帘的具体影像。相较而言,林译倾向于与日语原本保持“视点”一致,以汉语趋向补语“~入”对应日文趋向补助动词“~てくる”,明确移动的方向性与“视点人物”间的对应关系而施译忽略了“~てくる”表征“视点”以及动作行为方向性的语用功能,通过显化“视点人物”及增加动词的复句形式表征所观察的事实。

(7)原文:が、やっと内のうす暗さに目が馴れてくると、それまで誰もいないものとばかり思っていた信者席の、一番前列の、柱のかげに一人黒ずくめのなりをした中年の婦人がうずくまっているのが目に入ってきた。

林译:但,眼睛好歹适应里边的幽暗之后,原以为谁也没有的信徒席最前排立柱阴影那里,一位上下一身黑衣跪着的中年妇人闪入眼帘。

施译:待到眼睛终于适应了室内的黑暗,我才看见原本以为空无一人的教徒席最前排一根大柱的阴影里,跪着个一身黑衣的中年妇人。

综上所述,“视点表达”汉译过程中,两译本均以“视点”一致为主,但林译本更倾向于保留日文原文“立场志向”型的语言特征,给读者留下更多情感想象和评价的空间。而施译本“视点”移动相对较多,汉译过程中被动句式、使役句式及主动句式间的调整较多,这也伴随了主语及谓语动词的补全,这种翻译策略更接近于中文“事实志向”型的语言使用习惯,侧重对主人公关系以及故事发展脉络的客观描述。

五、讨 论

本研究认为,翻译风格的研究应更注重定量统计与定性分析的有机融合,充分吸收计量语言学、语料库文体学等相邻学科的研究方法,在语言形式参数层面量化描写语言事实的基础上,注重译者对目标语言的宏观语言特征以及不同叙事视角的翻译策略等层面的成因分析。基于语言计量特征的定量描写是叙事层面定性分析的关键和基础,可以帮助研究人员从心理(思维风格)、时空和表达用语等不同叙事视角层面选取语言标记。通过展现语言现象背后的数理规律,揭示各类语言现象形成的内在动因[21]。

与此同时,叙事层面的考察也需要考量源语言与目标语言在语言标记层面的差异,并以此不断丰富不同语言间叙事层面语料库考察的语言参数。日语是“立场志向”型语言的代表,“视点”相对固定,因此日语中感情形容词、授受关系、使役句、被动句、补助动词等“视点表达”相较其他语言十分发达[5]。而汉语属于“事实志向”型语言,表达说话人的视角、情感和认知等“主观性”表现形式相对隐晦[17]。因此,不同译者对日语中“视点表达”的理解和汉译差异,可有效呈现和解释译本间翻译风格的不同。

汉译本的宏观语言特征表明,林译与施译对“立场志向”型日文语言特征的处理方式截然不同。日文原作倾向于以固定“视点”(第一人称)描述人物或事件,连体修饰节、复句、视点表达等语言结构十分发达。翻译方式上,林译本更倾向于保留日文原文“视点”相对固定的表达习惯,通过主语的省略、长句拆分等方式,最大限度地保留原作第一人称内视角叙事文体的特征,同时通过对“我”内心世界的展示,留给了读者极大的想象空间,尤其是在对主人公“我”与未婚妻“节子”之间的对话翻译上。而施译本则倾向于中文“事实志向”型的语言使用习惯,“视点”移动较多,同一段落内主语的跳动以及单、复句的调整更为灵活。译文常见“主题”人称及“述题”动词的补全,句子结构的完整化使得人物关系及故事脉络更为清晰明了。但“视点”的自由移动也时常会让读者从第一人称内视角中跳脱出来,客体化的描述略微影响到了情感的连贯性。

围绕“视点”及其翻译的分析发现,林少华和施小炜在翻译策略的选择和翻译效果的呈现上存在一定差异。汉译本数据表明,林和施两译本在词汇丰富度和文本信息量上颇为相似,但林译用词更为丰富,句式简短,译文更加生动,注重译文之上的文字之美和译文内容的可接受性;在措辞上避免“和臭”的基础上[22],倾向于保留原作者及源语言风格的“翻译”特征;在语言运用上更注重提炼文字之美,尤其在对话体中“视点人物”的适当省略,给读者留下了巨大的情感想象空间,亦更引人入胜。而施小炜更注重故事情节和情感过程的完整性;翻译策略的选择上,与原文偏离度更大,相较于源语言的风格与特色,其译文更注重句法层面的对应性和语言表达的充分性;施译本中动词、名词等实词的使用频率相对更高,文本信息量更大,这可以有效帮助读者更加容易地理解故事的发展脉络以及“我”对未婚妻“节子”的情感变化过程;主人公间的情感纠葛及故事叙事的风格上更趋客观化和明晰化。

六、结 语

本研究将翻译风格的语料库考察对象扩展至日汉对译小说文本。研究表明,在对汉译本宏观语言特征进行量化描写的基础上,通过“视点人物”和“视点表达”等语言事实和叙事层面的考察,可有效阐释第一人称内视角叙事日语小说不同汉译本间在翻译风格上的差异。两译者对同一情景的不同“识解”方式是塑造不同翻译风格的主因。然而影响翻译风格的因素是多样的,包括原作语言及文体特征、社会文化语境、译者个人性格与语言风格等。翻译风格研究应充分发挥语料库的工具性,将量化统计与定性分析相融合,并将重点放在叙事分析及翻译风格成因的解释上。

—— 百年林译小说研究评述