蔡英文当局“新南向政策”:形成、实施与困境

陈先才,张萱妍

(厦门大学台湾研究院,福建厦门361005)

台湾当局“南向政策”由来已久,其始于李登辉执政时期,经历了陈水扁、马英九和蔡英文时期的演变与发展。由于此项政策在蔡英文任内产生了新变化,故称之为“新南向政策”。时至今日,作为蔡英文重要的施政方针,“新南向政策”的实施情况值得我们深入分析。

一、“南向政策”的演变与形成原因

(一)“南向政策”的演变

1.李登辉执政时期(1993-1998年)。“南向政策”形成于李登辉执政时期。20世纪90年代,李登辉执政下的台湾当局启动了一项经济政策,将台湾的一部分对外投资移至东南亚地区,以期降低台湾对大陆的投资依赖强度,并通过在亚洲的经济扩张,推动台湾政治影响力的提升。1993年,李登辉推出“南进政策说帖”,推动了台商对东南亚地区的第一波投资;1994年,台湾当局通过“加强对东南亚地区经贸合作纲领”,强化与泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱等七个国家的经济交流。但由于1997年爆发的金融风暴,国际金融市场遭受重创,而改革开放后的中国大陆经济形势却较为稳定,这使得此前响应“南向政策”的台商纷纷将投资转回大陆,“向南”投资效果并不显著。

2.陈水扁执政时期(2002-2008年)。陈水扁上台执政后,于2002年重启“南向政策”。2002年8月,台湾经济事务主管部门提出“台商赴东南亚投资的15项配套措施”[1];2006年,陈水扁在印尼巴淡岛会晤台商。这一阶段,“南向政策”着重发展台湾与东南亚地区的经济贸易,并上升至战略层面,以资讯工业技术、人力资源、劳务合作与经济合作伙伴为主要内容,试图将集中在大陆的台商拉回东南亚市场,减少两岸间经济联系。然而大陆经济正处于飞速发展阶段,群聚效应较强,大陆投资市场在语言、政策优惠、风险评估等方面较之东南亚地区皆占优势。于是“南向”台商撤回资金转而“西进”,这一轮“南向政策”也未达到预期目标。

3.马英九执政时期(2008-2015年)。在大陆方面和台湾方面的共同努力下,马英九执政时期的两岸关系上升到空前状态,并恢复了机制化的协商与沟通。虽然马英九并未如前一任领导人陈水扁般再次启动“南向政策”,但其对东南亚地区的投资并未停止,仍通过签订协定、产业合作、策略联盟等多种方式,促进台湾与东南亚地区的实质合作。据台湾经济事务主管部门投资审议委员会统计数据显示,台湾对东盟投资的金额占总对外投资总额的比例高达31.5%,东南亚地区成为台湾对外投资最集中地区之一。[2]实际上,与前两波“南向政策”相比,马英九执政时期取得的经济成果最大。

4.蔡英文执政时期(2016年至今)。2015年,蔡英文以“新南向政策”作为竞选台湾地区领导人的主要政策主张之一。她表示,若民进党当选,将积极推动与东南亚地区及印度的经贸关系。蔡英文于当选之年6月15日成立“新南向政策”办公室,9月5日正式提出“新南向政策推动计划”。“新南向政策”将目标市场扩大到东盟10国、南亚6国,及澳大利亚、新西兰等18个国家,内容包括经贸合作、人才交流、资源共享和区域链接等“四大主轴”。蔡英文当局提出以“长期深耕、多元开展、双向互惠”为核心理念,整合台湾各部门、各县市资源,以及民间和企业团体的力量,希望通过“五大旗舰计划”在“三大潜力领域”取得成果,快速拓展东南亚、南亚和大洋洲市场,建立区域经济共同体意识。

(二)“南向政策”形成的原因

1.经济“脱中”战略。曾为“亚洲四小龙”的台湾,早期是耀眼的地区经济体。而随着大陆经济的迅速发展,两岸的经济实力也逐渐扭转,大量台商前往大陆投资。由于岛内产业结构等因素的限制,台湾经济发展放缓,而两岸经贸交流逐渐增多,台湾对大陆市场的依赖程度也越来越深。台湾当局试图通过经济政策减少台商对大陆的投资,削弱对大陆市场的偏好,降低对大陆的依赖程度,便将目标转至东南亚新兴市场。台湾与东南亚地区有一定的文化渊源,民间早先已建立良好的沟通渠道,往来经贸合作关系网络在地理上也降低了交易成本。因此,台湾当局认为,“南”是台湾拓展经贸市场的最佳方向,“南向”是抵抗“西进”的最佳方案。

台湾当局将提升经济的希望转移至东南亚新兴市场,从“南向政策”到“新南向政策”,台湾当局以提升岛内经济水平为导向,与各国签订贸易协议,加强经贸合作关系,转移岛内过剩的产能,带动经济的增长,以此降低对大陆的经济依赖,实现经济上“脱中”。

2.意识形态“抗中”路线。意识形态偏见是民进党当局强化“南向”市场的另一大原因。不同于陈水扁“激进台独”的做法,蔡英文领导的民进党在岛内推行“渐进台独”,试图通过加强台湾与东南亚地区间的经贸连接,减少两岸的联系。一方面,民进党因“抗中”再次获取岛内执政权;另一方面,民进党当局通过经济上“渐进式”摆脱大陆,预想最终达到“脱离中国”的目的。一向“逢中必反”的民进党不遗余力地推动向南发展,在“西进”转“南向”的路上,一路高歌猛进,借岛内民众最关心的经济问题,渗透“反中”“抗中”的思想,污名化大陆与台湾岛内共享的经济红利,以及马英九执政期间两岸关系的成果,不断扩展“南向成员”。蔡英文当局利用岛内民众对经济发展的期望,通过构建与“新南向”国家利益整合的美好蓝图,弱化多年来台湾地区对大陆市场的好感。

蔡英文当局更试图在与“新南向”国家的合作中,推广“台独”理念,以经促政,争取更多国家对台湾地区的政治认同,借助与合作国家间的文化交流活动灌输台湾的“民主价值”,继续走意识形态对抗中国大陆的路线。

3.亲美“卖台”战略。一向亲美的蔡英文当局,在中美大国间的博弈中,更是毫不掩饰地“选边站”。在美国不断激化中美贸易冲突、推广“印太战略”的情势下,台湾为强化与美国关系以达到对抗大陆的目的,不惜争当美国“印太战略”的支点,积极参与“印太战略”,加速美国抑制中国发展的战略布局。“印太战略”对中国的对外政策和“一带一路”倡议等都有着明显的战略对冲影响,蔡英文当局利用台湾的地缘优势,在如此情势之下,高调将印太地区列入“新南向政策”的扩展名单之中,借大国间的博弈强化“反中”“抗中”的意图十分明显。

二、蔡英文当局“新南向政策”的预期目标与实际效果

“新南向政策”包括“四大主轴”“五大旗舰计划”和“三大潜力领域”。较之前20年的合作范围,“新南向”经济合作的国家和地区,数目增加至18个国家,地域由东南亚扩展至大洋洲。这体现出蔡英文执政时期对外经贸合作目标多元化的特点。

(一)“新南向政策”的预期目标

1.经济层面。根据“新南向政策推动计划”中关于经贸合作的内容,台湾当局将针对合作地区的产能与需求,整合产业价值链,通过连接内需市场、搭建基础建设的工程合作,建立新贸易伙伴关系,从而打破以往以东盟和南亚为出口代工厂基地的产业生态。通过建立新型贸易合作伙伴关系,蔡英文试图解决台湾地区产能过剩、劳动力成本高等问题,透过提升经济影响力,摆脱对大陆市场的依赖。

2.文化教育层面。“新南向政策”强调以人为本,重视台湾地区与东南亚地区的文化交流与互动。在专业技术人员上,蔡英文当局鼓励赴台从事专业性或技术性工作的外籍移工参与技术培训及报考相关专业证照;在青年学子层面,蔡英文当局预期扩编奖学金以吸引东南亚学生,鼓励台湾地区大专院校开设海外分校或专班,促进台湾学子赴东南亚地区求学。除此之外,蔡英文当局充分发挥台湾第一代新住民的力量,积极培育第二代新住民,借助其语言及文化优势,为“向南”奠定新基础。蔡英文上台以来,两岸关系发展极不稳定,赴台就学的陆生资源深受影响,教育缺口增大。而大陆经济的发展却像块磁石般吸引更多台湾青年赴陆继续深造,并在陆就业。赴陆人数连年攀升,台湾岛内人才流失严重。因此,台湾当局计划通过持续教育深耕,深化青年人才、学者、产业人力资源的流通,以期促进其与“南向贸易合作伙伴”的亲密伙伴关系,解决岛内人才流失问题。

在文化资源上,蔡英文当局期待与“新南向”国家资源共享,借机行销和推广台湾的文化品牌,鼓励搭建多种渠道,以多元方式,开展文化交流与合作。同时,台湾当局试图在东南亚地区形成文化区域链接,推动台湾在区域合作中的经贸关系纵深发展。

3.政治意图。“新南向政策推动计划”提出,要加强协商与对话,善用民间团体以及其他国家和地区的力量,促进区域安定与繁荣。在区域链接板块中,台湾当局希望通过区域整合、协商对话、策略联盟、侨民网络多种途径,以扩大与贸易合作伙伴的制度化合作,提升台湾的政治影响力。“新南向政策”不仅服务于民进党2016年的岛内“大选”,为其赢得了选票,并使蔡英文当选为地区领导人;作为蔡英文执政时期对外经济政策的重大方针之一,“新南向政策”也充分显示了执政党背后的政治意图。

尽管台湾当局称“新南向政策”旨在转换台湾在区域经济中可扮演的角色,为台湾寻求新的外部支撑力量,但此种借助经贸合作方式在东南亚地区扩张政治影响力的做法,仍暴露了民进党“去中”的政治意图。以新市场取代大陆市场,摆脱经济上对大陆的依赖;以金钱交易寻求更多国际上的政治支持;透过与非政府组织、民间协会等的合作协商,扩大与经贸伙伴的制度化合作;民进党企图弱化与大陆在经济、政治上的联系,为“去中国化”服务。

(二)“新南向政策”的实际效果

不难发现,台湾当局推行“新南向政策”背后有一定政治企图,但其实施效果却不如预期。“新南向政策”以经贸合作为主,因此本文着重观察分析“新南向”贸易投资的成效。

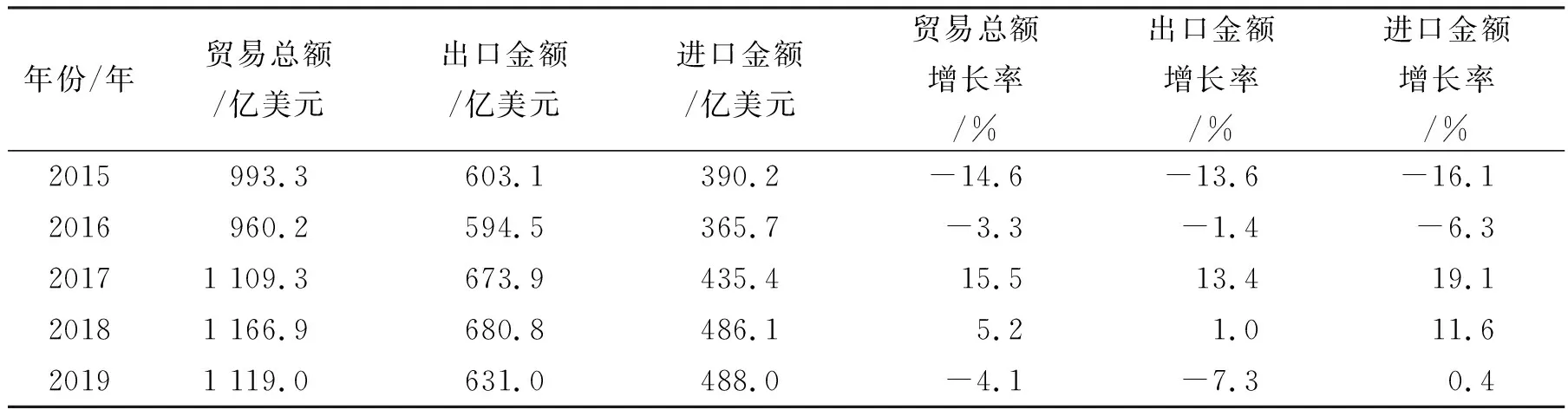

“南向政策”诞生于20世纪90年代,最初的政策构想是转变台商投资方向,避免投资集中于大陆地区,蔡英文时期的“新南向政策”仍以经贸合作为主要目标。从2015年到2019年台湾对“新南向”市场的贸易情况可以看出,在台湾当局大力推行下,2015年至2018年“新南向”市场贸易额总体呈上升趋势(见表1)。虽然“新南向”市场贸易总额连年增加,但增幅并没有显著提升,2019年贸易总额已低于2018年。

表1 2015-2019年台湾对“新南向”市场贸易额及比例

贸易总额下降的原因在于进出口金额的不稳定。2016年以及2019年,台湾对“新南向”市场的出口金额呈现负增长;2017年至2019年,台湾对“新南向”市场进口金额皆呈现正增长。值得关注的是,较之2017年和2018年进口金额增长率为19.1%和11.6%,2019年进口金额增长率迅速跌至0.4%。可见,台湾对“新南向”市场的进口金额增长率不断下降,且2019年呈现急剧下降,而2020年全年的进口金额是否能继续增长,态势也不容乐观。根据“新南向政策”官方网站发布的最新数据,2020年1月“新南向”市场的贸易总额成长率为-10.7%,出口金额增长率为-6.1%,进口金额增长率为-15.9%,可见一斑。

在蔡英文第一届执政期间,投资在“新南向”市场的贸易金额从2015年占台湾贸易总额的19.0%到2019年的18.2%,占比不增反减,“新南向政策”实施的成果并未达到预期之目标。台湾当局希望借由“新南向政策”转移台商投资方向,与“新南向”市场建立亲密贸易合作伙伴关系。然而,不论是从进出口额,抑或是增长率趋势来看,“新南向政策”的投资目标并未如愿。

反观台湾地区与大陆的贸易情况,尽管蔡英文上任后的诸多行为造成两岸关系的紧张,两岸互动跌入谷底,但两岸间的贸易额仍在2018年创历史新高,达到2 262.4亿美元。[3]根据商务部的数据,2018年大陆与台湾的贸易额年增长13.2%,对台湾进口额达到1 776亿美元,年增长13.9%;对台湾出口额达到486.5亿美元,年增长10.6%,大陆仍是台湾最大的贸易伙伴。2019年1月-11月两岸贸易额就超过了2018年全年水平,达到2 070.6亿美元。[4]可见,“新南向政策”的实施仍未对两岸紧密的经贸关系带来挑战。

三、蔡英文当局“新南向政策”存在的问题及未来挑战

(一)“新南向政策”存在的问题

1.“新南向政策”存在结构性缺陷。“新南向政策”由蔡英文提出,作为“南向政策”的延伸,其实质性意图是借由与非大陆市场的贸易合作,提升台湾地区经济实力;透过与多国建立贸易合作关系,削弱对大陆的经济依赖。然而台湾当局并未意识到,两岸不论是历史、文化血缘上的渊源,还是政治、经济上的联系,都不是人为因素决定的。即便在李登辉和陈水扁执政时期,在大力推行诸多“南向”投资优惠政策的情况下,仍然阻挡不了台商撤回“南向”投资转向“西进”。如今两岸经贸关系的依赖程度极高,这是符合市场经济规律发展的。而蔡英文当局执意以东南亚等市场取代大陆市场,是不符合经济发展规律的。

2.“新南向政策”不具备成功推进的统筹机制。“新南向政策”围绕经贸合作、人才交流、资源共享、区域链接“四大主轴”,设想了产业人才发展、医药合作与产业链发展、创新产业合作、区域农业发展、青年交流平台“五大旗舰计划”,期望在公共工程、观光、跨境电商等“三大潜力领域”推动以经贸合作为主的计划。如此庞大的贸易方针,其实施过程不仅需要台湾地区领导人的统筹指挥,更需要各个部门的协调。除了各部门的分工合作,还需要建立民意机构,并与各县市的组织进行协调。然而,台湾地区缺乏集中力量办大事的协调机制,因此“新南向政策”诸多措施仍未落地,项目推进存在较大难度。岛内有媒体评论称,“新南向政策”缺乏主轴,政策推进滞后与民间投资热络并存。

3.“新南向政策”与“一带一路”倡议相冲突。“新南向政策”与“一带一路”倡议分别是台湾方面和大陆方面的重要对外经贸策略,两者不仅仅在经贸领域发挥作用,其背后也承载着诸多政治内涵。“新南向政策”虽强调经贸合作,但却将脱离大陆的政治意图隐含其中。蔡英文上台后,两岸关系逐渐恶化,台湾当局拒绝加入“一带一路”倡议,势必会出现竞争关系。但两岸实力悬殊,“一带一路”的繁荣发展,对于“新南向政策”的推进有巨大冲击性。

(二)“新南向政策”未来的挑战

“新南向政策”目前面临诸多难题,而未来也存在诸多挑战。

1.此项政策发布于蔡英文竞选台湾地区领导人时期,在政治选举中,难免会落为选举工具,服务于政治选票。因此,在一开始提出设想之际,并没有人为政策实施买单。蔡英文当选台湾地区领导人后开始实行“新南向政策”,在第一届执政期结束,且政策效果并不显著的状况下,再次将之作为其争取连任的政治工具。虽然蔡英文连任成功,但鉴于前一执政期成果不佳,在推行过程中出现了诸多影响民意支持的事件,如引进的东南亚技术人才工作环境不佳,造成东南亚国家人民对台湾“新南向政策”是否真的能按计划实行持怀疑态度。蔡英文在前一任期内,年金改革等公共政策造成岛内较大民意反弹,台湾民众对“新南向政策”的信心也并不乐观。根据2015-2019年贸易数据预估,“新南向政策”在蔡英文第二任期目标并不明朗,因此蔡英文是否会冒着政绩不佳的风险,继续推进“新南向政策”,尚未可知。

2.蔡英文迫切希望加入美国主导的“印太战略”,印度也因此被列入“新南向政策”的合作国家之一。作为超过10亿的人口大国,印度的市场具有强大吸引力,蔡英文当局瞄准印度市场。莫迪政府将印度的“东向政策”升级为“东向行动政策”,使得印度进一步打开对外市场,将对外合作的伙伴拓展至亚太的各个国家与地区。对不少将工厂设置在海外的台商来说,作为21世纪“世界工厂之一”的印度,其低廉的劳动力成为合适的选择。台湾当局妄借美国在亚太地区的影响力加入“印太战略”,与各国发展对外贸易合作关系,扩展其所谓的“国际空间”。美国在2017年12月18日发布的《国家安全战略》报告中,将中国定义为“竞争对手”,“印太”作为地缘战略概念正式被提出。[5]显然,美国希望借助提升在印太地区的影响力,联合战略中各个国家和地区形成对中国的牵制。“新南向政策”作为升级版的“南向政策”,经济“去中国化”一直是其核心要义,因此蔡英文当局才会如此积极地希望添加上“印太战略”的烙印,加入美国对抗中国的队伍之中。

然而,印度市场如“潘多拉宝盒”,强大诱惑力的背后,其实是“一块烫手的山芋”。印度虽然经济发展迅速,但其基础设施建设仍然比较落后,种姓制度与宗教冲突也是一大问题。印度是世界上受宗教影响最深的国家之一,几乎人人信教,宗教冲突时有发生。再加上印度的官僚层次众多,法律体系也不完整,台商在印度投资建厂往往具有较大的不稳定性。如果将印度作为一个贸易市场,其投资环境并不十分理想。且不说台湾地区是否具备与印度达成其预想的“双向”“多元”合作关系的综合实力,在“印太战略”中,日本、澳大利亚、韩国也都是台湾强劲的竞争对手。蔡英文当局想要深入融入“印太战略”,并非轻而易举之事。

“新南向政策”将市场拓展至东南亚、南亚及大洋洲市场,参与合作的国家和地区虽然并未包含美国,但是美国却可以借助台湾地区与印度、澳大利亚的经济合作关系,将台湾地区加入“印太战略”,并将台湾作为其抵抗中国大陆的一枚“棋子”。美国不满足于经济合作关系,更试图把安全与治理进一步输入到“印太战略”之中,希望在军事和安全领域形成联动作用。蔡英文当局若加入“印太战略”,便需要花费大量的金钱支持美国行使所谓“维护印太地区安全”的行为,这对本就萎靡不振的岛内经济来说无疑是雪上加霜。

3.蔡英文上台以来,拒绝承认“九二共识”,试图实行“新南向政策”摆脱对大陆的依赖。目前来看,东南亚市场的贸易额总体得到了一定收益。但合作中出现的问题,如2016年4月越南发生的台塑河静钢铁厂污染事件,便暴露出台湾地区同东南亚各国经贸交往中缺乏对当地详尽的了解。[6]“新南向政策”并非单纯以建立多元、双向的经济合作伙伴关系,促进经济共同体为目标,而是旨在以“南向”对抗“西进”,以意识形态对抗中国大陆。因此,随着经济贸易合作的深入,政治因素势必会被提起。而东盟国家早与中国大陆签订了贸易协定,坚持一个中国原则,因此其在与台湾地区发展伙伴关系时,一定也会考虑中国大陆因素。在国际社会都承认一个中国原则的大势下,蔡英文当局此番做法是没有前景的。

4.世界各国对突然爆发的全球性新型冠状病毒肺炎疫情的控制至今并不乐观。全球经济在此次来势汹汹的疫情影响下,势必受到重创。中国在其强大的国家力量下成功地控制住了疫情的传播与感染,目前,中国的各行业都在有条不紊地恢复中。疫情使两岸经济环境变得更加复杂,在两岸对疫情控制都颇为有效的局势下,双方都率先进行复工复产。在这一态势下,台商更是加大了对中国大陆的出口比例,据中国社会科学院台湾研究院主办的“疫情下两岸经贸关系会议”[7]中的数据:2020年1月至4月,台湾地区对大陆和香港地区的出口增长为8.9%,高于台湾地区总出口的1.5%;自大陆进口增长5.4%,高于总进口增长的2.7%。在复工复产的4月和5月,台湾对大陆出口分别增长14%和10.3%,进口分别增长17.4%和16.4%。全球供应链受疫情影响重整,而台湾岛内又以中小企业居多,供应链成本在此特殊时期不断上升。台湾当局执意阻碍两岸合作恢复经贸无疑是不理性的举措。

四、结 语

自蔡英文上台执政以来,其推行的“新南向政策”受到各方关注。各年的贸易数据显示,该政策实施似乎在一些方面达到了目的,但却是以蔡英文当局投入大量资金成本为代价的。若蔡英文当局一味拒绝承认“九二共识”,进一步恶化两岸关系,“新南向政策”的可持续性令人怀疑。

在中美贸易冲突与疫情相继冲击全球经贸的大背景下,中国大陆抗疫卓有成效,率先复工。因此,大陆市场依旧是台商的最佳选择。2020年上半年台湾的出口统计数据打脸“躲中抗中”的蔡英文当局,1月至5月对陆出口创近10年新高。蔡英文当局应该认清事实现状,任何妄图“脱离中国”、走“台独”路线的政策,都无法阻挡两岸合作与交流的进程。

可以预见的是,蔡英文当局在未来四年,“台独”路线不会放弃,“抗中亲美”路线也将继续推行。大陆可能面临更为严峻的两岸局势,应谨慎观察,做好应对危机的准备,而和平统一仍然是美好愿景。在任何特殊时期,都应继续团结岛内促统的力量,孤立岛内分离主义势力。借助率先复工复产的先机拓展两岸交流渠道,让岛内民众看到特殊时期只有大陆人民愿意继续与台湾民众共享发展成果的诚意。台湾地区要避免被边缘化,应与大陆共同在促进两岸经济持续发展中出力,共同扮演好区域合作的角色,实现两岸的融合发展。