花落的哀叹

王清珊

【摘 要】歌曲《葬花吟》作为“红楼组曲”中最具代表性的曲目之一,其哀怨、悲情的歌词和音乐,具有直抵人心的力量,让人听过便很难忘却。经过数十年几代歌唱家各具特点的演绎,已然成为我国民族声乐演唱中的经典曲目。2020年8月,在以“着力发现、培养‘德艺双馨的中国声乐人才”为主旨的“深圳声乐季”的活动中,青年歌唱演员陈燕妮独唱的《葬花吟》,通过“声”“情”并茂地演唱表演,宛若将林黛玉“现场再现”。本文重点分析论述陈燕妮是如何抓住“哀叹”这一关键点来进行此曲的情感表达的。

【关键词】《葬花吟》;陈燕妮;哀叹;情感表达

中图分类号:J605 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2020)30-0082-02

《葬花吟》是清代文学家曹雪芹的小说《红楼梦》第二十七回中女主角林黛玉所吟诵的一首古体诗。此诗通过丰富而奇特的想象、暗淡而清晰的画面、浓烈而忧伤的情调,展示了黛玉在冷酷现实下的心灵世界,表达了她在生与死、爱和恨,复杂斗争过程中所产生的一种焦虑体验和迷茫的情感。它是林黛玉感嘆身世遭遇的全部哀音的代表,也是曹雪芹借以塑造黛玉这一艺术形象,表现其性格特征的重要作品。歌曲《葬花吟》是电视剧《红楼梦》的插曲,由王立平作曲,在五十多句的原诗句中,曲作者选取了二十多句既具有代表性,又利于演唱者演唱的歌词进行创作,曲中的音乐诗词使听者伤心落泪,以景寓情,以花代人,表达出世事无常、人心淡漠之情。

一、歌曲《葬花吟》的音乐分析

歌曲《葬花吟》为带有再现的单三部曲式结构,曲作者将歌曲分为三部分,将选择的诗词巧妙地融入六个乐段中。呈示部分由开端的女声齐唱作背景陈述,低吟浅诉,引出第二段的女声独唱,旋律为第一段的重复,但独唱的音乐情绪更显悲凉。到第三段以新的音乐素材又转回女声齐唱,为叙述性段落,同时也作为歌曲高潮的导出段。第四段即为高潮乐段(展开部分),先是疑问句式的独唱:天尽头,何处有香丘?质问这冰冷的人世间,哪里是我的容身之所?这两句“问天天不语”的高潮之后,进入该段的合唱部分,情绪回缓,但仍低沉。经过八小节间奏,引入全曲的再现部分:进入第五段(独唱),此段为重复第一段的旋律;紧接第六乐段先重复第四乐段的第一乐句,而后的两乐句重复第三乐段的第三、四乐句,故此段为变化重复的乐段,表演形式由独唱转为合唱,最后由独唱结束全曲。

就节奏来说,此曲频繁运用附点节奏。这样的节奏特点,加深了此曲的吟诵悲泣之感,使整首歌曲风格哀婉而悲凉,又仿佛在低吟浅诵,如诉如泣。

从调式上看,歌曲的开始到结束都运用了羽调式的旋律线条,并且每一段的结束,都是在羽调式上的主音结束的。一般认为,羽调式的调性色彩比较接近小调式,这种调式给人以比较暗淡,惆怅的感觉,充斥着看不到光明的悲情色彩。在这种基调上,此歌曲数段旋律逐步推进,使这种悲情的色彩也得到了巩固和发展,所以这是一首听起来有着浓浓的悲情、惆怅情绪的歌曲。

二、陈燕妮简介

陈燕妮是2020年“深圳声乐季”(第二季)中国声乐组学员的班主任,中国广播艺术团独唱演员,获第9届中国音乐金钟奖铜奖、安徽卫视《耳畔中国》第三名等奖项,曾主演音乐剧《五姑娘》、歌剧《再别康桥》等多部音乐作品。

三、带伴唱版演唱效果与陈燕妮独唱版演唱效果的比较

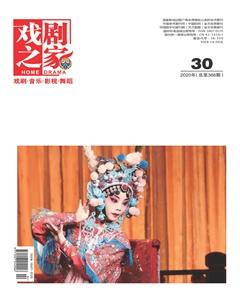

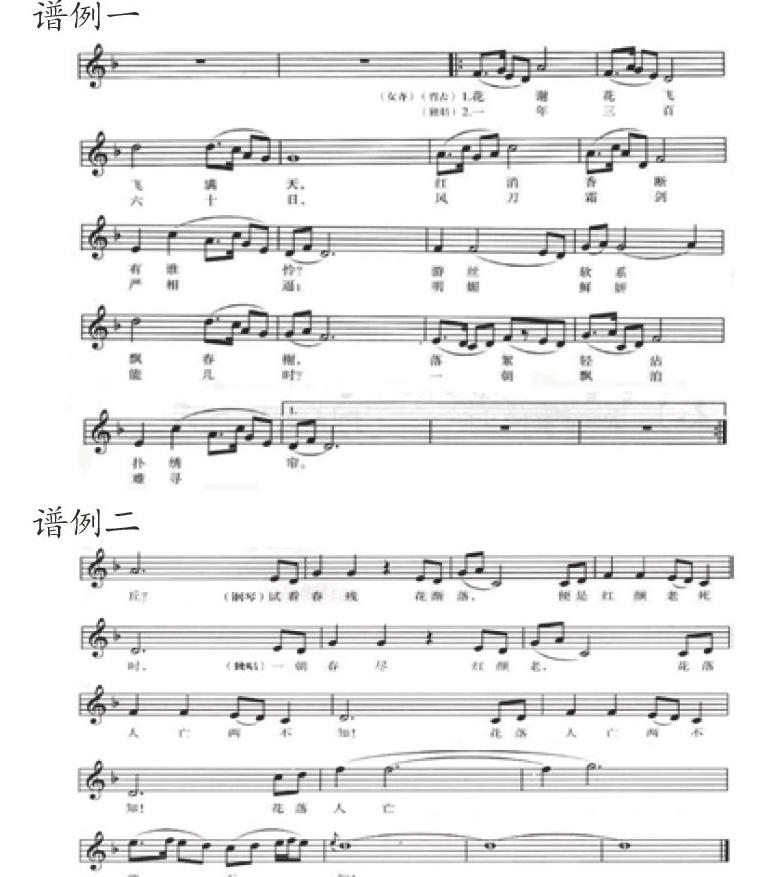

《葬花吟》影视版及多个舞台演唱的版本中,比较显著的特征是加入了多种演唱形式,其中伴唱就包括了女声齐唱、男声齐唱,以及男女声的合唱。该伴唱部分更多是起到背景呈示、情感氛围烘托的作用,核心是为了突出该曲中独唱的艺术表现,使整曲达到类似于器乐协奏曲中主奏(独唱)与合奏(伴唱)相互合作、均衡的效果。而陈燕妮在第二届“深圳声乐季”上演唱该曲时采取了仅用钢琴伴奏的独唱形式,演唱内容也仅保留了原谱中独唱的部分(如谱例一所示),整首歌曲显得更为精炼。在个别乐句处却采用以钢琴代替原谱合唱中的旋律来进行陈述,达到与独唱形成一呼一应的对话效果,(如谱例二中“试看春残花渐落,便是红颜老死时”两句便是钢琴与独唱的对话)。这种独唱形式因为“辅助参演”的形式减少,必然会使观众把关注点几乎全集中到独唱者的演唱上来,该曲的曲风表达、情绪渲染等都得通过独唱者的演唱、表演来做到,势必对其的考验会更强,同时也会更凸显她的唱功及综合的音乐素养水平。事实上,陈燕妮在演唱此曲时,无论是适合此曲风格的歌唱技术的运用、力度及音色的协调把握、对音乐的细致处理,还是神态动作的传情达意,全程都牢牢地抓住了观众的心,也完全达到了满意的演唱效果。

四、陈燕妮演唱《葬花吟》时的情感表达

(一)声音即画面:演唱技术中,“叹”为最大特点

歌曲的前四句即铺垫忧愁伤感的情感基调。从陈燕妮演唱的语气中可明显感受到女主林黛玉的忧伤情绪:第一句“一年三百六十日”中在“百”字后换气,紧接的“六”字随着长长的叹气送出来,似乎在哀叹一年的时间很长,长到望也望不到头,这里便有林黛玉对自己人生迷惘、看不到希望的意味;第二句“风刀霜剑严相逼”的“刀”字声断气连,似断不断,表明林黛玉内心还是存有与她所处的社会环境相抗争的心理;第三句“明媚鲜妍能几时”与第一句“一年三百六十日”换气点一致,同样在第四个字(“妍”)后换气,接下来的“能”字也是长长地叹在气上缓慢送出,随后便加强语气(力度),同该句最后的“时”字一起表达出较强的反问之意,意指花无常开日,也隐喻红颜易逝;第四句“一朝漂泊难寻觅”随着附点节奏,歌者用带有顿挫的语气唱出,表现出林黛玉因伤心落泪的抽泣感。

《葬花吟》因为主要是表达病弱少女林黛玉的心声,所以在高潮处不适合采取一般常用的很强力度的表现方式,故而陈燕妮在演唱该曲的高潮部分时,找到强与柔的平衡点,通过加强气息的密度以增强音色的质感来表现内心的恨,把女主病弱的特征很好地表达了出来。高潮处连续两句“天尽头,何处有香丘”达到了层次对比的效果,第一句中每个字都是一样的情感语气,似有一种昂首问苍天的意味,而第二句在“何处有香丘”的“何”字时,语气即发生了转变,这个“何”字已不像第一句唱该字时那样结实、饱满,而是用略带无奈的叹息的语气唱出,紧接着后面的“有香丘”三个字更是在此基础上,强化语气中的哀怨之感,甚至能听出带有明显的哭腔之感,在问天天不应、“无语问苍天”之后,只剩自己独自黯然神伤,因此第二句充分表现出较为强烈的哀怨、悲愤的情绪,让人闻之心痛。

(二)神情与人物形象高度合一:充分的情感想象

完全把自己想象成了林黛玉本人,是陈燕妮在演唱《葬花吟》时情感表达的另一明显特点。比如前奏一响起,她便进入到设定的人物情境中:神情凝重,眼神向远处张望,似有找寻却寻而不得之感。开口第一句“一年三百六十日”像是在向人娓娓诉说,又仿佛是对自己的自言自语。

又如在第二段中,借花言己,在第一句“尔今死去侬收葬”时,不论是演唱的声音还是眼神、手势动作等,她都浑然一体地表现出与落花哀怨诉说的情绪,将动作的连贯性与音乐的连贯性做到了一致。“黛玉”的情绪随着音乐的发展而发展,看到花残凋败,进而想到花败落了尚有我可把它埋葬,可是若有朝一日我走到人生尽头,又有谁会把我埋葬?故唱到“他年葬侬知是谁”一句时,陈燕妮的情绪由前面乐句的累积而完全激发出来,唱出“谁”字的时候悲伤得已难以自抑、双手缓缓向身前托出,似有祈求怜惜、哀悼自己的命运之意。最后,同样在副歌的两个疑问句之后,经过“一朝春尽红颜老”,随后引出了全曲的结束句,重复三遍的“花落人亡两不知”,在最后一遍时将旋律翻高一个八度,此时音乐和演唱者激动的情绪达到最高点,这种强结束给人以巨大的视听冲击感,让人产生无尽的回味和遐想。

五、结语

声乐的演唱技术与情感表达是相互影响、相辅相成的。技术应当是为情感表现服务的,而情感的释放及充分表达一定是基于娴熟技术(声乐演唱的基本功)作用的结果。在以“科学的發声方法”为声学教学主导思想的现今,普遍很注重声音的雕琢和表现力的增强、扩大。但任何时候都不能一味地追求声音的炫技,一定要基于作品内在的情感表现需要来运用与之相符的声音和技术,这才能让人听懂,打动人、感染人。就像歌唱家、原广东省歌舞剧院副院长吴哲铭所说,歌者的演唱如何去感染观众,应该多体验生活、了解生活,先把握好音乐中形式上的、风格上的东西,然后以人心通人心,最后回到人性的情感,人心、人性上的情感沟通是至关重要的。

参考资料:

[1]孔庆东.红楼梦诗词[M].长春:吉林出版社,2016:75.

[2]李刚.王立平葬花吟解析[J].音乐创作,2017.5.

[3]李智永.歌曲葬花吟的演唱分析及艺术表现[J].北方音乐,2017.14.

[4]崔延克.试析音乐艺术的悲情美——兼谈毕业作品中悲情元素的应用[D].云南艺术学院,2018.

[5]2020年“深圳声乐季”(第二季):学员介绍及评委点评[OL], http://www.dzshbw.com/news/2020/yule_0731/289326.html.