一片江南

——巨然《层岩丛树图》的实景考察

至今,早期的山水画史依旧坠绪茫茫,资料的欠缺往往是我们探究其真相的最大掣肘。在过往的山水画研究里,美术史家所仰仗的材料不外画迹与文献,但在此之外,另有一种至今尚存的现成素材却很少为人所重。这就是古人曾摹写的山川自然。它们是山水画创制的原始楷模,故是探究山水画兴起与发展的重要物证。相对文物、载籍的凌迟,它们这也可谓千载下唯一一份未曾变异打折的材料。然而,介于画史的错综,我们似乎还未曾好好打量过绘画与真山水之间的关系。山水画家们曾经学习借鉴的自然究竟处于何地?现实中的山川形象与我们所熟悉的古代画迹的关联何在?它们对传统山水的形式技法又产生了哪些影响作用?这些问题,似乎都还没有得到明确的解答。而在古代作品的研讨之中,真实山川作为研究素材的适用范围、使用方式,仍有待研究者们作出细致的拿捏和界定。

在山水画的发展进程中,五代至北宋初年是个特殊的时代。此时的山水画正行走在进化的过程之中,不时便将完成蜕变。当时的山水画家大多把重现作为一个重要的目标,通过对自然的模仿和领会,促成了绘画语言和山水形式的成立。这是个自然与技巧并重的时代。可以想象,在当时画作中,图画与山川的样貌间当有着极其紧密的关联。这关联自然是这一时期作品研究中尤可注意的问题,而在研究中融入对真山水的征引参照,也就真正具备了现实的意义。

本文将以传为五代画人巨然所作的名迹《层岩丛树图》为例,以实景的视角探寻画作的山川依据,由此追溯其本来身份,以期带来全新的解读。同时聊以此个案考察,作为早期山水画鉴别研究的另一种尝试。

一 巨然的“江南真山”

翻检巨然的著录画目,其中一个显见的特点便是描写实景的作品之多。在《宣和画谱》的巨然画目中,根据题名明白可辨为描写真实自然的画作有如下五种:

金山图一……钟山图一……庐山图一……长江图一……晥口山图一……1[宋]《宣和画谱》,卷十一,台北故宫博物院藏元大德年间吴氏刊本,叶10b—12b。加上另一件收录于米芾《画史》的《皖公山天柱峰图》,2[宋]米芾撰,《画史》,见中国国家图书馆藏南宋米宪辑,《宝晋山林集拾遗》卷七,叶10a。北宋文献中记载的巨然实景图共有六种,约占了宋代著录所收巨然画总数的十分之一。这似乎不足为奇,但如果我们对照同时代的画人,便能了解巨然的特殊。譬如从《宣和画谱》的画目中去搜检题名中包含了具体山水信息的画作,数量其实屈指可数。抛开宫观界画,人物故实以及长江、蜀道、洞庭一类所指宽泛的作品,所剩的山水画中可能描绘了真实山川的,仅有黄筌《天台图》、关仝《函关图》、陆瑾《磨溪图》、王齐翰《金碧潭图》、王士元《状牛头山望图》五种,总数还不及巨然一家。这个反差颇令人意外,也更可见巨然的独特。

巨然的实景特色也让人想起一则关于董巨的著名评论。沈括《梦溪笔谈》尝云:

江南中主时有北苑使董源善画,尤工秋岚远景,多写江南真山,其后建业僧巨然祖述源法,皆臻妙理。3[宋]沈括著,《梦溪笔谈》,卷十七,中华书局,2015,第165页。在历代的董巨品评中,沈括“江南真山”一语最精练贴切,不仅道出了董巨传统的地域归属,也点出了两家的写实宗旨及平淡风致,可谓最好的总评。“江南真山”四字亦颇可玩味。此语前人大概以为泛论,未曾深究。我们玩其语意,可以发现其中仿佛别有深意,它似乎也在暗示两家都有描绘了特定山川实景的画作行于世。参酌画目的情况,我以为沈括很可能是在目睹了董巨的实景画迹之后才作了以上的议论。而我们若结合画目所给出的信息,还能通过其中的地理线索将巨然“江南真山”的所在稍微落到实处。

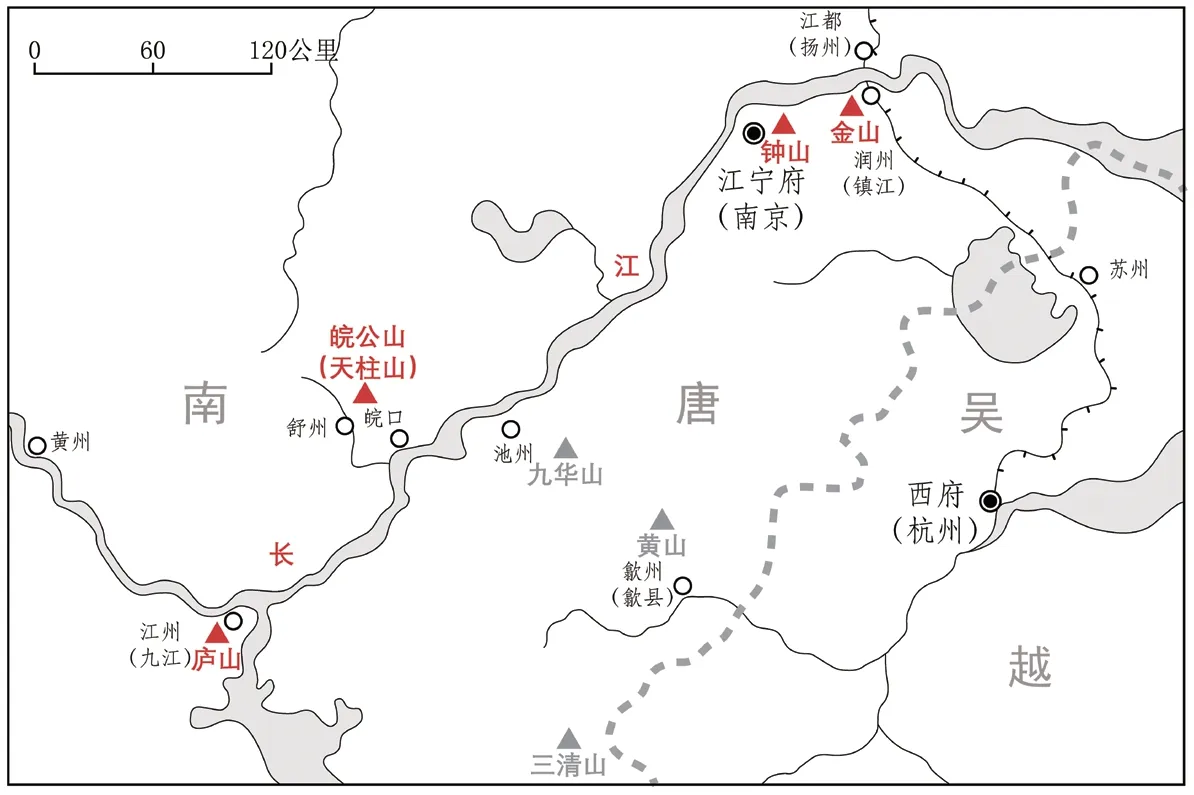

目前,著录六作的图名透露出了清晰的地理坐标。除了《晥口山图》不知所指、《长江图》颇为宽泛之外,其余如《金山图》《钟山图》《庐山图》《皖公山天柱峰图》所画的都是至今尚存、位置确凿的山水形胜,分别位于江苏省镇江市、南京市,安徽省安庆市和江西省九江市。它们在地理上的共同之处颇可留意。首先,它们几乎都地处江南,仅皖公山一地位于长江北岸,然亦紧邻长江;其二,在五代时期,上述去所都在李氏南唐的疆域之内;其三,它们都位于长江下游沿岸,钟山位于巨然定居的钟陵,金山在毗邻的润州,皖公山、庐山两处则位于江流的上游,道里略长,而《长江图》中的长江,俨然是串联上述地点的天然纽带。因而,总结以上几点,从地理位置及画家的游历范围去考虑,以上去处对前期居于钟陵(今南京市)4参见徐建融撰,〈钟陵考〉,载《读书》月刊,1985年第5期,三联书店,第149页。的巨然而言皆是游踪可及之地,也是水路出游的理想去处。

图1 巨然所画实景的地域分布

凭借画目的信息,我们便大概追溯了巨然的昔日行迹,为他的“江南真山”圈定了一个地理范围。沈括“真山”之说或许并不是泛泛之论(图1)。以画目来看,东起镇江、西至九江的长江下游沿岸名山,大约就是巨然“江南真山”的所在,也就是他浸润、学习的自然本源。这个推断,从巨然的居住地、游踪以及五代南唐的疆域等方面去考量都是合乎情理的。据北宋画史的记录,巨然早年定居在南唐首府钟陵,中岁(975年)迁往汴梁。5参见刘道醇《宋朝名画评》及郭若虚《图画见闻志》的巨然小传。联系其生平,我们可以进一步推断他的实景之作可能大多绘于居于江南的青壮时期,实景山水应是他在师法自然、精进画艺的早年生涯中所时常采取的绘画体裁。当时的巨然大约往往携笔砚漫游于名山,凡遇到奇奥之境,便随时摹写、搜采画材。其山水艺术不仅汲养自江南一地的艺术传统,一方面也很着实地从这个地区的山川自然中滋养生发,是一位真正通过学习自然,推动了山水画形式技法发展成熟的关键作者。而他的实景图画目,也给早期山水画“外师造化”的历史进程提供了一份难得的实例。

二 实景考察

图2 [五代]巨然,《层岩丛树图》轴,绢本水墨,纵144.1厘米,横55.4厘米,台北故宫博物院

那么,巨然的实景山水图是否仍有见存的呢?可想见的是,如果未经标注,描画实景的作品恐怕不易与寻常山水画区分开来。在后代的流传中,随着装潢改易、签题遗失,它们不免会失掉“实景”的本来身份而“泯然众人”。为此,在现存巨然画中,或许仍潜藏着未被发掘的实景图,从实景的视角来重新检验也就变得颇为必要了。当然,这项工作须具备一些必要的前提。首先,我们需从大量的存品中遴选出近于本源的可靠画迹;于此同时,这些底本还须能与文献记载及山川形象发生关系,如此方能佐证其实景的身份。可想象的是,千载之下,满足如是条件画作的幸存概率必然是微乎其微的。

目前传为巨然的画迹,时代较早的有《层岩丛树图》《萧翼赚兰亭图》及《溪山兰若图》三作。其中,《萧翼赚兰亭图》是一件故事山水画,恐与实景的关系并不紧密;《溪山兰若图》画风南驳杂,体格不甚纯正,故也非理想的考察对象。三作中既近于巨然原貌而又兼具实景可能的,惟有《层岩丛树图》一件(图2)。

《层岩丛树图》描绘两峰并峙,密林森郁,小路萦回之景,意味古朴而画笔矫健。与全景图式不同,作者取客观视角,描绘简约景物,观感近于写生;其画笔亦颇客观自然,形象真实而技艺深湛。我们拿此图与文献相较,又会发现它在很多方面回应了北宋画史的记叙,可谓存世诸作中巨然风格的典型。然而,对比时代相近的画迹,它的自然主义作风是如此独立,简直可以说是一个时代的背离者。其出离常规的个性,恰好关联了实景山水当具有的若干特点,为实景考察赋予了空间。在比照了作品、文献及相关的山水图像之后,我幸运地发现此作与宋人著录的一件巨然画作颇具关联,我们或有机会证实《层岩丛树图》就是一件被忘却了原来身份的巨然实景山水。

巨然《皖公山天柱峰图》著录在米芾《画史》,是米氏毕生所见的十余本巨然真迹之一:

仲爰收巨然半幅横轴,一风雨景,一皖公山天柱峰图,清润秀拔,林路萦回,真佳制也。6同注2。此条记录了北宋宗室赵仲爰所收的三件巨然画,《皖公山天柱峰图》居于其末,其下的评论便是就此图而发的。其中,“清润秀拔”综说图画的笔墨趣味与山峦形势;“林路萦回”则点出了图景中的林间小路。尽管文本极略,但我们将这两个特征合观,竟与《层岩丛树图》的大意相去不远。那么,它们是否就是同一件作品呢?进一步求证的关键,在于是否能在画作图像与皖公山实景之间找到确凿的关联。

皖公山即今位于安徽省安庆市潜山县的天柱山,过去又名“皖山”“潜山”。传说此地为春秋时期周大夫皖伯的封地,皖伯后世尊为“皖公”,故其山又名“皖公山”。此山自古位列名山,西汉元封五年(106),武帝登礼天柱,封为五岳中的“南岳”。7[汉]司马迁撰,《史记》,中华书局,1982年,第480页。此封号沿用至隋代,隋文帝改封湖南衡山始废。为此,天柱山又有“古南岳”之称。关于此山的形势,清代以前的地理文献大都沿袭北宋《太平寰宇记》的说法:

潜山在(怀宁)县西北二十里,其山有三峰,一天柱山,一潜山,一皖山。三山峰峦相去隔越。8[宋]乐史撰,《太平寰宇记》,见《景印文渊阁四库全书》第407册,台湾商务印书馆,1986年,第235页。

以这段文献来看,皖公山当有“天柱”“潜”“皖”三座大峰,它们各自独立,其名又都可代指全体。然而此说事实上割裂了山川格局,并非真相。这个误解直至明清两代才得以修正。《(乾隆)江南通志》引录的明人游记指出了旧说之讹:

按旧志谓皖、潜、天柱为三山。燕曾亲陟山椒,见峭拔如柱、屹然独尊者一峰耳。9[清]赵宏恩撰,《江南通志》,见《影印文渊阁四库全书本》第507册,台湾商务印书馆,1986年,第498页。

其后,清初学者顾祖禹的《读史方舆纪要》又详为考订,拨正旧说:

说者皆以潜、皖、天柱为三山,其实非也。盖以形言之则曰潜山,谓远近山势则潜伏也;以地言之则曰皖山,谓皖伯所封之国也,或谓之皖公山,亦曰“皖伯台”;以峰言之,则曰“天柱”,其峰突出众山之上,峭拔如柱也。名虽有三,实一山耳。10[清]顾祖禹撰,《读史方舆纪要》,中华书局,2005年,第1308页。

顾氏以山中实况重新解读了古山名的由来,他对“天柱”的诠解“其峰突出众山之上,峭拔如柱”厘清了群山之中只天柱峰一座主峰的事实。这座主峰也就是米芾所见的《皖公山天柱峰图》中描画的景物。天柱峰历来被视为造物之奇迹,其雄奇形象历来不乏描写,这里借清人储光黔的《皖山游纪》为之拈出:

西峙一峰,通体白石,锐上而丰下,四面嶙峋,如春笋破土张其箨而犹未解者……即昔所望见之巨笔,又如青莲花者也。11乌以风编著,《天柱山志》,安徽教育出版社,1984年,第372页。

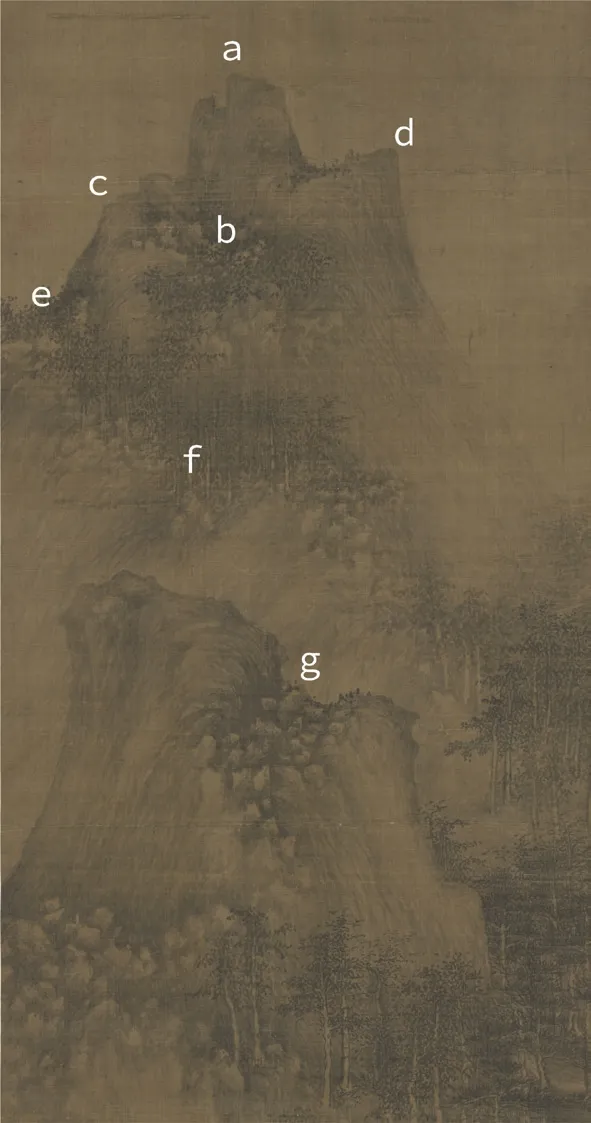

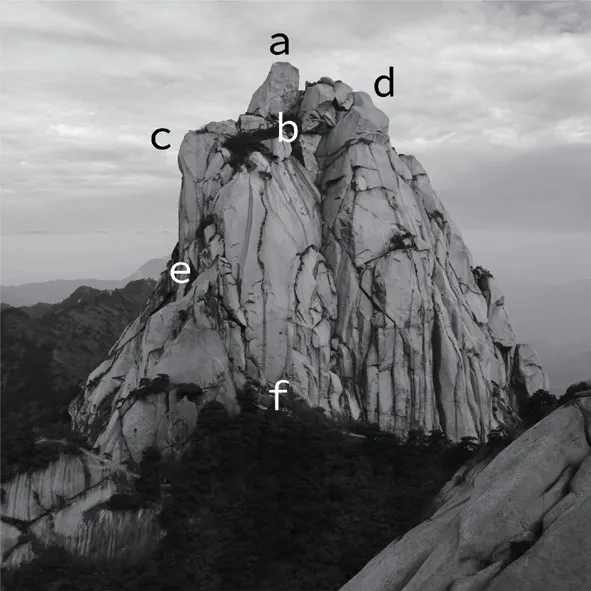

此文将天柱峰比作未解箨的春笋、巨笔及青莲花等物,可谓惟妙惟肖。在民间,此峰又有“皖伯尖”“笋子尖”等俗名。通过文字,我们已能读出它尖锥状的山势。现实中的天柱峰诚如文字的描写,当我们将它与《层岩丛树图》中山峰并观时,两者的轮廓并无意外地重合到了一起。(图3、图4)全局而论,两者概况的相合显而易见,《层岩》主峰的直立如锥颇合乎天柱峰“锐上而丰下”“春笋”“巨笔”般的样貌;同时,两者也在树石形态、山峦形势等方面互为照应。下文将就这些景物细节逐一细校,以进一步肯定图画与实景的联系。

图3 《层岩丛树图》中两座山峰

图4 天柱山天柱峰

图5 天柱山飞来峰

图6 天柱峰(左)与飞来峰并峙之景

(一)主峰:

1、画作中主峰峰顶凸起,峰尖有一处缺口(图3[a]),其下矾头凌乱,石罅间灌木丛生(图3[b]);在实景中,峰顶处是一块醒目的直立巨石,它与其下山石恰也成一缺口(图3[a]),同时其基底一样也布满了乱石和浓密灌木(图3[b])。

2、图画中主峰两肩高下,一方折一平缓(图3[c]、图3[d]);实景的情况与此相仿,只是左右方位相反(图4[c]、图4[d])。

3、图中主峰左腰山体隆起(图3[e]),由此发起的山脉包覆主峰迤逦右下,向外联络,其上遍布榛林(图3[e]);实景中对应的山腰位置有一紧贴主峰、名为“花峰”的巨石(图3[e]),花峰的形态以及附于主峰的样子与图中山体绝为肖似,其下亦延出山脊林木,使主峰向外连通(图4[f])。

(二)次峰:

图画中的主峰之下描绘了一座岭脉相连的奇险矮峰。此峰上部两角外耸,中部下陷、积以卵石(图3[g])。我以为它所对应的,当是现实中毗邻天柱峰的另一高峰——飞来峰(图5[g]),而全图所描画的就不仅是天柱峰的景象,而实是天柱山的两座主要山峰的并列之景。飞来峰位于天柱峰东南,海拔略低于主峰,它通过其西北侧的山脊与主峰联系在一起,其间路程不甚远。其峰顶的沉陷、卵石及外耸的两角与图中次峰形态颇相类,只是左右两角的高下亦与实景相反。

(三)山峰形势:

从游览的角度来看,天柱之南为皖河平原,再南则为长江,其北是连绵的大别山山地。故一般游人皆从南来,自山阳北望也就成了远眺天柱全局的常规视角。当笔者置身南部山脚时,视野中天柱、飞来二峰突出众山的并峙景象就是天柱山峰群给观者最鲜明的景物印象(图6)。可想象,画家若选取“天柱”“飞来”二峰来组织画面,确能恰如其分地概括出皖公山的大势。而在《层岩》一图两峰的经营之中,我们也确乎体会到了这样的意图。

(四)松林:

峰峦之外,松林是此图关联实景的又一要素。天柱山自古山松广茂,乃此地胜景。北宋黄庭坚曾有《万松亭》六言一首,诗云:

天柱峰无比肩,郁郁高松满川……说法曾无间歇,松风寺后山前……12[宋]黄庭坚著、郑永晓整理,《黄庭坚全集编年辑校》,江西人民出版社,2008年,第1570页。在今天的天柱山中,山谷所谓“高松满川”之景至今未改。据图像判断,《层岩》中的松树树种,应是生长于江南高山的黄山松(图7)。黄山松广泛地生长于中国东南部高海拔地区,而在江南诸省分布最为密集。它们直立修长、枝条平展、嫩树多尖顶,老树平顶如冠盖,其叶簇多平行成对,松针较长,细柔向上。这些特征大多都反映在《层岩》之中,而其整体层叠林立之状,亦与天柱的松林实景相合(图8)。所以,当笔者初抵天柱山时,第一印象便是满眼松林仿佛都与画中无异,恍然以为误入画境。可以说在图画与实景之间,松林的相像更过于山石。

通过这四项比较,可发现《层岩丛树图》与天柱实景的默契确能落实在林木丘壑、山川形势的各个细处,使我们一定程度上能指证两者的关联,证明《层岩》所画的就是此山。然而,它们之间仍有若干异同,不容回避。前文已指出了山势的左右翻转之别,较显著的还有两处。其一是画面右幅脚的水面不知所指。天柱山中虽有一处名为“左慈炼丹湖”的高山湖泊,但它离二峰较远,恐怕并无关系。其二是图画、实景的树石比例不同。实景中山峰、林木巨细悬殊,而图画则较为接近,故真山观感慑人,图画则平易隽秀。上述的差异给本文的论证带来了一些不确定性。然而就全局而言,它们仍只是同中之异。而作为一件绘画作品,《层岩丛树图》也理应有它的写实自由,上述的差别未尝不能是作者的艺术加工。所以,我们对此无须过于拘执。退一步讲,即便不去尝试将《层岩丛树图》落实到特定对一山,此作的景物特质依然完美地应对了“江南真山”范围内的自然地貌及物种形态。

《层岩》中的山石形态,与分布在华东皖南、赣北地区的花岗岩地貌尤为相类,这类地貌的典型便是天柱、黄山、三清、九华等名山。巨然最为著名的山石形式“矾头”显然就与此地貌相关。《层岩丛树图》是现存矾头形象最合于文献的一例,其矾头形态古怪、锋楞坚硬,整体层叠涌动(图9)。通过比较,我以为此图矾头所要表现的,就是花岗岩地貌中一种颇为常见的山石形态——石蛋地貌(图10—12)。石蛋地貌是花岗岩历经千万年的球状风化后形成的地质现象,以裸露堆叠的不规则卵石为主要特征。在天柱山、黄山等地,石蛋地貌造频繁地出现在峰顶、山脊等处,造就了大量卵石崩塌、堆垒的奇观。其形态、结构及位置等特征都与《层岩》中描绘的矾头形象吻合。可以推测,这些江南高山中的凌乱卵石,应该就是巨然矾头的形式之源。米芾《画史》说巨然“少年时多作矾头,老年平淡趣高”,13同注2,叶6a。暗示其晚年画风不甚用矾头。考虑到石蛋地貌的南北分布差异,我猜测巨然画风的转变,就缘于他前后居处的江南与中原地区在地理环境方面的改变。在《层岩》中,除了矾头与石蛋地貌,另一些独特的山石形象,如穹状的峰形、峰顶怪石及山石的尖锐圭角等也无不回应着花岗岩高山中穹峰、石锥、岭脊等各异的奇异石态,将它进一步指向了这些江南名山。

图7 《层岩丛树图》中的松林

图8 天柱山中的层叠的黄山松林

图9 《层岩丛树图》中的矾头

图10 天柱峰顶的石蛋地貌

图11 天柱山中的石蛋地貌

图12 黄山莲花峰的石蛋地貌

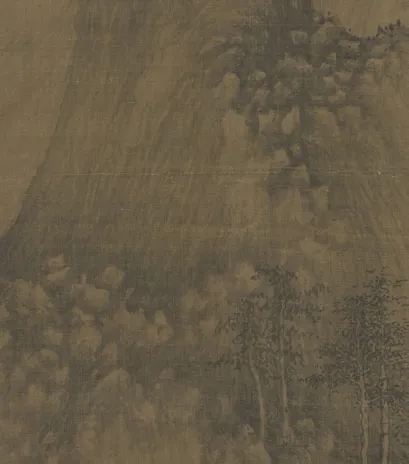

图13 《层岩丛树图》中的山脚烟岚

图14 烟岚中的天柱峰

除了山石,图中还有两个元素将此作指向了江南。其一是前文提到的林木,图中黄山松的出现,已将图景的位置圈定在江南诸省。其二是烟岚的描写。《层岩丛树图》是存世巨然“淡墨轻岚”风貌最为浓郁的一例。图中的烟岚位于画幅下方的山脚处,约占了全图的四分之一。此处物像均用淡墨湿笔画出,表现被岚气吞没、若隐若现之状(图13)。其情景颇近于在那些以云海著称的江南高山如黄山、天柱中,常能见到的云气倏忽来去、林壑时隐时现的景象(图14)。我想此图要描摹的正是这样的气候现象。故综合图画中反馈的地理、物种、气候等特征,我们已能颇为自信地判断《层岩丛树图》的山川原型就在“江南真山”的地理范畴内,它无疑是一件描写江南实景的作品。

三 画意与时代的重审

完成了图画与实景的比对,我们在一定程度上已能指证天柱实景与《层岩丛树图》的关联,这里我们不妨再回顾它的艺术手法与匠心,试从图像中寻找实景的讯息。

在存世的早期山水画中,《层岩丛树图》是极为独特的。它的空灵幽邈与诸如《溪山行旅图》《早春图》等作的雄强伟大保持着距离;其布景章法亦不似全景山水那般繁琐程式,而是如写生般地框取了山中一隅;加上图中全无人迹、素净异常,都使它在山水画史中独具一格。而此作浓厚的自然主义写实作风,也让它在同时作品中出乎其类。此作景物凝聚了细腻的观看,笔迹诚笃,饱含写实用心,其结果真实地重现出山间树石的奇特细节。观者涵咏其中,如能体验造物的无穷。董其昌曾评论图画与真山水的长短,谓“以蹊径之奇怪论,则画不如真山水”。14[明]董其昌撰,《画禅室随笔》,见《中国书画全书》第三册,上海书画出版社,2000年,第1028页。此论于古往今来的山水画作几乎皆可适用,而于景物形象的丰富具体、能得化工之妙的《层岩》则独不然。故尽管后世有不少与此图关联、并可能由此脱胎的作品——如王蒙《谷口春耕图》、陈汝言《百丈泉图》等(图15、图16)——但比较起来,似乎都未能如《层岩》那么天然奇异、富有细节。那么,究竟是什么造就了此图与后世作品的如是差异?我想,作为一件可能绘于十世纪的山水画,《层岩丛树图》的独特风貌中应保留了一些属于山水画创制时代的古风,而这些作风在后世继承中渐渐埋没。其中分野,根本应归于画史风气演进与转移。

图15 王蒙《谷口春耕图》中与《层岩丛树图》极为相似的前景矮峰

巨然活动在五代末至北宋初年,山水画形式技巧的发展处于将及完善的进程之中,但还尚未接入“三家鼎峙”的成熟境地。对当时画人而言,对自然的探索还远未安顿下来,从真山水中探寻素材、锤炼语言仍是一时的要务;而自然主义的写实画笔,无疑也是此时作品的普遍取向。遗憾的是年深代久,真迹罕存,当时的实情,我们仅能通过文献以及一二件无可置疑的实物来揣测,这显然远远谈不上充分,据此得来的推断,也不免有断章取义的危险。而《层岩丛树图》的独立风貌及实景可能,不仅为解读和定位此作提供了新的视角和依据;也同时回应了艺术史家对那个朦胧时代的推测,为拓展早期画史的认识带来了若干启示。

若《层岩》果真是一件十世纪中叶描绘山川实景的作品,那么它的形式、趣味乃至观感的特殊便可获得较为合理的解释。其写生般的图式,当出自客观的观察再现,而那些奇奇怪怪、绝难臆造的的形象细节,则固然缘于对特定自然范本的忠实状写。所以它不仅看起来章法天然,形态丰富,其画法意蕴也了无因袭概念之弊,而自然地透出早期画人对山川本相的关注和求索创造的精神。如此艺术匠心,实为本文的推想提供了有力的支持。

目前,与之作风相当的作品在十一世纪之后几乎看不到。随着画史的演进,这个自然主义的山水传统大约并未绵延太久,最终随风气的转变而消亡。如此,我们就愈发能够理解《层岩丛树图》独特的形貌意趣,大体就源于山水画自身发展中的代谢与蜕变。具体地说,便是由始创时期的“师造化”向画史继承发展中的“师古人”取向的转变。其中差异始自师效的对象,作用于创作心意及传习、实践的方式。由内及外的差异,最终外化为图像与笔墨,给我们明显的观感之别。作为一件绘于十世纪的作品,《层岩丛树图》独特的形式观感以及对所谓北宋山水“常规”的背离,也就来自于它所保留的仅属于山水创制时代、在后世的新艺术风尚中被弃置、埋没的早期作风。它正是早期山水画“师造化”意蕴的典型,是画史的演进路径中理当存在而久已缺失的一环。这对于完善对那个时代山水画情状的认识,补全画史拼图,岂非弥足珍贵的补充?

图16 [元]陈汝言,《百丈泉图》轴,纸本,水墨,纵115.2厘米,横46.7厘米,台北故宫博物院

四 著录及传藏中的蛛丝马迹

在图像和画意之外,《层岩丛树图》在传藏著录方面透露的踪迹,也为捏合画迹与真山,提供了若干依据。使此图连同《皖公山天柱峰图》以及另一件宋人著录的巨然作品《晥口山图》,一道形成了回环的关联,进一步为本文的推想添加了筹码。

《晥口山图》是一另件收录于《宣和画谱》的巨然作品。其题名中的“晥口山”与“皖公山”的近似,颇惹人注目。此作在《画谱》中标注数量为一,可知同样是单幅,而非组屏。“晥”通“皖”,故“晥口”同于“皖口”,皖口即皖河输入长江之河口。皖河源出于霍山、天柱,流经南部的平隰之地,再经皖口汇入长江。然而在现实之中,皖口一带实为平原,并无一座“晥口山”,同时历代文献中也不见别出的同名山岳。因此,“晥口山”之名实是蹊跷。从地理上看,皖口是水路来游天柱的必经之路。那么,一种较合理的解释便是:“晥口山”即皖公山,是皖公山的一个不见别出的俗名,而此图所描绘的即皖公山。而从《宣和画谱》的版本流传来考虑,另一种情况也颇值得考虑。在目前通行《画谱》版本中,“晥口山图”一题或许存在传刻失真的情况,而非《画谱》的文献原本。可能的情况是:在《宣和画谱》早期版本的传抄或刊刻中,底本中表脱字的“□”符可能被误作为“口”字,以致异文,文本是原样当是“晥公山图”。两种推测之中,我以为后者的可能性更大;但无论何者为是,《画谱》所录的《晥口山图》所画的都极可能就是皖公山,并与《画史》的《皖公山天柱峰图》有关。对于这一点,当我们进一步参酌《皖公山天柱峰图》的藏家身份、北宋末书画的流向及《层岩》中的宋代玺印间的种种偶合之后,便会更加明晰。我们甚至能据此推测《皖公山天柱峰图》和《晥口山图》可能就是曾在不同的传藏阶段被赋予了不同的题名同一件作品。

据《画史》的记录,《皖公山天柱峰图》的收藏者是北宋宗室赵仲爰。赵仲爰,字君发,太宗五世孙,袭嗣濮王,徽宗朝拜建武军节度使、大宗正,加开府仪同三司,封江夏郡王,徙宁泰、定武二军,加少傅,宣和五年(1123)卒,赠太保,追封恭王。他是徽宗时代执掌宗室的元老重臣,地位尊贵。同时,他的金石书画收藏也多见于文献。《画史》除了收录赵仲爰的巨然三图,还列举了他收藏的“唐画陶渊明归去来”15同注2,叶8a。和阎立本《步辇图》16同注2,叶3a。两作。在米芾《书史》中,则记录了他插足米芾与苏氏后人的交易,强取王羲之《王略帖》(《桓公破羌帖》)真迹,并裁损跋尾一事。17同注2,卷六,叶8a。在金石收藏方面,赵明诚的《金石录》也提及了若干件仲爰所收的吉金珍玩。18[宋]赵明诚著、金文明校正,《金石录校正》,卷十一,跋尾一“古钟铭”;卷十二,跋尾二“宋夫人鼎铭”“敦铭”,广西师范大学出版社,2005年,第197、209页。文献对赵仲爰的鉴藏活动记录颇丰,其强取《王略帖》一事又是北宋一代极为著名的鉴藏掌故。诸如此类的记录,都足以让我们肯定他在北宋末年文人鉴藏圈中的重要身份。

图17 《层岩丛树图》“宣和殿宝”

图18 (传)赵佶《闰中秋月诗帖》“宣和殿宝”

图19 (传)赵佶《牡丹诗帖》“宣和殿宝”

图20 (传)梁令瓒《五星二十八宿 真形图》“宣和殿宝”

图21 (传)郭熙《幽谷图》“宣和殿宝”

在另一方面,徽宗宣和年间(1119—1125)正是内府大肆征集民间收藏,以充牣府库的时期。现存的文献中不乏官员进献金石古器的史料,但关于书画的却极少。叶梦得《避暑录话》中的一条文字为此提供了唯一的记录:

《明皇幸蜀图》,李思训画,藏宗室汝南郡王仲忽家……宣和间,内府求画甚急,以其名不佳,独不敢进。19[宋]叶梦得撰,《避暑录话》,见《景印文渊阁四库全书》第863册,台湾商务印书馆,1986年,第695页。这是宗室赵仲忽在宣和朝进呈书画的经历。从“求画甚急”一句,可知当时内府征集的迫切;而从仲忽的“独不敢进”,也可读出他在保留《明皇》一作外,仍然进呈了若干书画。这证明当时的内府征集,毫无意外地波及到了书画的范畴,其所面向的人群,可能主要是朝臣和宗室。我们以这段文物征集的史实,联系赵仲爰的身份,便可推导出《皖公山天柱峰图》可能的流转路径:宣和年间,此作由仲爰或其后人进呈内府,继而收入《宣和画谱》,著录为“晥□山图”。而如此推测,亦能从《层岩丛树图》所钤盖的“宣和殿宝”大玺重获取印证。

在《层岩丛树图》中,最早的鉴藏印是钤于左上的“宣和殿宝”大玺。此玺钤于左上顶边,顶部一段在重装中裁失。其印面文字作细文叠篆,盘回甚繁(图17)。“宣和殿宝”是徽宗朝的宝玺之一,它的存在标志着画作的北宋内府藏品身份。宋靖康中,金人两度洗劫禁苑,御玺亦被掠去。其后,“宣和殿宝”等数十种故宋宝玺在金天眷元年(1138)被编目著录,现收在张暐编纂的《大金集礼》中。根据此目的记载,“宣和殿宝”的材质为纯金,数量仅为一枚。20[金]张暐等,《大金集礼》,见《景印文渊阁四库全书》第648册,台湾商务印书馆,1986年,第237页。按:“宣和殿宝”在此被注明为“金宝”,区别于“玉宝”“金涂银宝”“银宝”等,可知是纯金宝玺。这是文献中对该玺的最早记录;稍晚的文献,如南宋徐梦莘《三朝北盟汇编》和李心传《建炎以来系年要录》也引录了此目,但文字少异,此玺的数量被标注为“二”。

图22 赵佶《雪江归棹图》“内府图书之印”

图23 (传)韩滉《五牛图》“睿思东阁”

通过历来的书画著录及若干存世书画中的实例,我们可推断“宣和殿宝”是“宣和七玺”外另一种常用于书画的藏玺,但其数量、印风面貌、钤盖制度都还不甚确切。目前,此玺尚无公认的标准件,学界对存世书画中各样的“殿宝”实例也未有权威的裁判。尽管如此,《层岩丛树图》中的这枚“殿宝”仍遭到了若干质疑。傅申〈巨然存世画迹之比较研究〉一文指出此玺“印文印色均尙旧,然以丝光较新,不知能否到宣和”;他以赵佶《闰中秋月诗册》的“宣和殿宝”(图18)为标准真迹,提出“除非他(徽宗)有两方以上的‘宣和殿宝’,否则可定此一‘宣和殿宝’一印为伪”。21傅申撰,〈巨然存世画迹之比较研究〉,载《故宫季刊》第2卷2期,台北故宫博物院,1976年,第66页。此文的诘难大致本于材质和形制。且不论材质的问题,该文并未就将《诗册》一玺判定为真迹给出任何说明,故对《层岩》的否定实让人摸不着头脑。

事实上,通过排比现存的书画实例,我们会发现《诗册》与《层岩》中的两种印式,分别代表了存世“宣和殿宝”的两个主要类型。前者的篆风直厚,惟“和”“殿”两字作叠,且叠数较少。与此一致的,另有徽宗《牡丹诗帖》一例。(图19)《层岩》一式“殿宝”则作圆润细文,每字皆叠,盘回极多。相似的例子出现在梁令瓒《五星二十八宿真形图》(图20)、传郭熙《幽谷图》(图21)等作,其中又以梁令瓒一例,与本作字划细节最为相合,或即一印。就印风而言,此样“殿宝”与徽宗朝的大玺更为合拍,它的细文叠篆与“七玺”中的“内府图书之印”(图22)及可能的宣和宝玺“睿思东阁”(图23)极为相类,可归为同一印风系统的产物,而《诗帖》则别属一体。

限于材料,这里并不打算给这两类“殿宝”分出甲乙。但经过罗列比对,可发现《层岩》一式的“殿宝”不仅更近于宣和印风,出现的频次及所在作品的素质与时代都毫不逊色、乃至胜于前者。故我想它当有所本源,绝非是妄造的。并且,宣和玺印同文异体的重出现象并不少见。如“七玺”中的“天水”(双龙)、“宣和”“政和”等俱是此类,故我们无法排除曾有多枚“宣和殿宝”并存的可能。总而言之,今存的这两类“殿宝”都值得再作商榷,绝不宜轻率否决,《层岩》中的印例,也无疑具备了真迹可能的。更有甚者,此玺的存在,正自自然然地呼应了巨然《晥口山图》的宣和身份,也回应了画作由宗室私有转为内府收藏的易手过程,与我们推论的流传隐情正好相符,如此也给这三件作品更增重了一层联系。这样的情况当非巧合,因为其中的委曲关窍绝非作伪者可以容易获知。为此,笔者以为此玺很可能就是货真价实的真迹。

结语

完成了画史、实景、画意及鉴藏史问题的分析,《层岩丛树图》的实景考察至此可暂时告一段落。我们最终在存世的《层岩丛树图》及两件著录作品——《皖公山天柱峰图》及《晥口山图》——之间觅得了如下的五组关联:

一、《层岩丛树图》景物、画风与米芾《画史》中《皖公山天柱峰图》的匹配。

二、《层岩丛树图》与皖公山天柱峰实景以及“江南真山”范畴内地理、物种、气候现象的匹配。

三、《皖公山天柱峰图》与《晥口山图》图名、地名间的关联。

四、《晥口山图》的宣和身份与《层岩丛树图》中的宣和玺印的关联。

五、宣和朝书画征集史实与《皖公山天柱峰图》的所有者赵仲爰身份的关联。

这五组关联,正好为这三件画作构造了一个回环的关联,其逻辑链是闭合的,这就为画作的身份提出了强烈的暗示:

《层岩丛树图》很可能是巨然早年绘制的一件状写江南真山的实景图,所描绘的是皖公山天柱峰的景象。此作曾归北宋宗室赵仲爰所有,题名为《皖公山天柱峰图》,是米芾过眼的巨然真迹之一;后赵氏将此作进呈徽宗内府,遂著录于《宣和画谱》,易名为《晥公(口)山图》。《层岩丛树图》《皖公山天柱峰图》《晥口山图》应是同一件作品。如果这个推断成立的话,根据对巨然实景图作年的判断,我们便可进一步推测此作很可能作于巨然在迁居汴梁之前,或绘于南唐后主李煜在位的时期(961—975年),与现存的五代画迹赵幹《江行初雪图》时代相仿。

当然,古书画的真实情况往往是隐秘而错综的。要确证本文的推想,作为论证关键,上述联系的真实性都有不得不验证的必要。而其中的多数,都属早期艺术研究中史料欠缺,难以措手的灰色地带,考察的难度不言而喻。故我想《层岩丛树图》的本来身份,或许一时仍难以定论。但无论如何,它与两件宋人著录的巨然实景画作在诸多层面的暗合以及由此而来的启示,依然极具价值。借用统计学的原理来说,当小概率的事件在现实中一个个地接踵而至,我们就该意识到这样的情况大致已不再是巧合。这些联系的背后,当维系着某种必然的意义,值得认真看待参详。所以,尽管本文的推想尚有待确证,但这些潜在的可能,已无疑是我们在理解《层岩丛树图》及考察巨然的艺术真相时难以回避的重要讯息。