基于物联感知的城区内河应急决策支持系统建设

王金龙 ,唐彦君 ,李兆忠 ,陈吉炜 ,徐盼盼

(1. 宁波弘泰水利信息科技有限公司,浙江 宁波 315000;2. 宁波市城区内河管理处,浙江 宁波 315000)

0 引言

随着浙江省“五水共治”“美丽河湖”工作的不断推进,治水目标进一步提高,对现代化城区内河管理工作提出了更高要求。经过内河水质水量监测系统的建设,内河已初步建立了一套集水位、流量、水质、视频等为一体的内河信息感知体系,在水环境信息监测、数据互通共享和内河业务管理方面发挥了重要作用。冯鐕钊等[1]研究了东江水质水量的自动化监测和信息化建设成果;朱玉东等[2-4]阐述了多种水环境信息监测的方法及其优缺点,水质信息监测方法的优化改进等;丁斌等[5]利用信息化方法实现了黄河下游工情险情的会商分析系统。但是,面对“全面消除劣五类水质断面”的严峻治水任务、智慧城管的建设需求,以及内河管辖范围的扩大,现有的信息监测体系和通过民众或人工现场勘查的上报应急信息的方法,无法满足突发水事件信息的及时汇总和应急决策支持需求,缺乏一个先进实用的应急决策支持平台,将各类水事件信息快速直观地展示给决策者。

城区内河应急决策支持系统基于 B/S 架构,利用WebGIS 技术集成河道基础信息、应急预案、水位流量、水质信息、闸泵工情、气象信息、降雨和视频监控等内河水环境信息,通过科学的组织形式定制满足特定应急会商主题的信息展板,利用 ArcGIS API 的地图可视化方法在线直观展示应急信息,方便决策专家迅速掌握事件基本信息,从而做出可行的决策处置方案[6-8]。

1 应急处置流程

一般而言,内河突发事件应急处置是从预警上报发起,经专家会商研讨险情形势制定应急方案,最终处置完成反馈回决策者的闭环处理过程。物联感知监测体系是处置流程的依托,负责监控城区内河网络水环境信息,一旦发生较为重大预警则启动应急处置流程。主要环节包括:1)监测预警。以自动监测预警上报为主,人工预警上报为辅,通过站内信息或短信将预警信息上报至 PC 工作平台,由相关负责人审核确认。2)会商分析。领导专家召开会议,调取相应专题会商资料,商讨险情形势,分析可能造成的影响,并形成一致结论。3)方案制定与下发。根据会商结论,制定可行应急处置方案,并将方案以指令形式下发给该事件负责人。4)应急处置。负责人接收指令后根据处置方案进行问题处理。5)执行反馈。问题处置完成后,负责人将信息上报至 PC 工作平台。

2 总体设计

2.1 总体方案

内河应急事件主要分为水污染、工情、防汛等3种事件,针对这些应急事件,系统提供事前实时预警、事中高效分析处理、事后及时反馈的一体化支持服务。利用内河信息实时采集传输的预警机制,根据不同突发事件类型制定相应的会商信息展板,供决策者判断应急险情,制定处置方案。

根据功能需求、易维护性、可靠性和可扩展性等分析,系统在实现方式上采用 B/S 模式和 SOA技术。

物联感知体系在原有水质水量监控体系基础上增设水文和水质自动监测设备,引入闸泵自动控制技术,完善内河管理技术手段。系统主要功能包括在线监控预警、会商分析、方案管理、执行反馈等。执行反馈使应急事件处置形成完整闭环,需要现场处置负责人通过移动工作平台完成数据上报,因此借助 GPS 定位和移动互联网技术研发移动工作终端也是建设内容之一。应急事件从发生到处置结束过程中的数据或台账均在线储存,方便调取查阅。

2.2 系统架构

系统总体框架分为4+1个层次,具体层次划分如下:

1)信息采集层。主要负责自动化水质监测、水文监测、视频监控、闸泵自动化测控等。

2)数据支撑层。以物联感知体系为依托,构建基础数据库、水文水质数据库、应急专题信息库及GIS 地理信息与地图服务等。

3)业务应用层。包括内河应急决策支持系统和移动办公平台。

4)用户层。对象主要为市区两级内河管理部门。

5)信息安全体系。包括网络安全、数据存储备份机制、数据访问控制机制和数据加密存储等内容。

系统结构层层支撑,保证各应用系统的可靠运行、资源共享与一体化管理。

3 物联感知体系

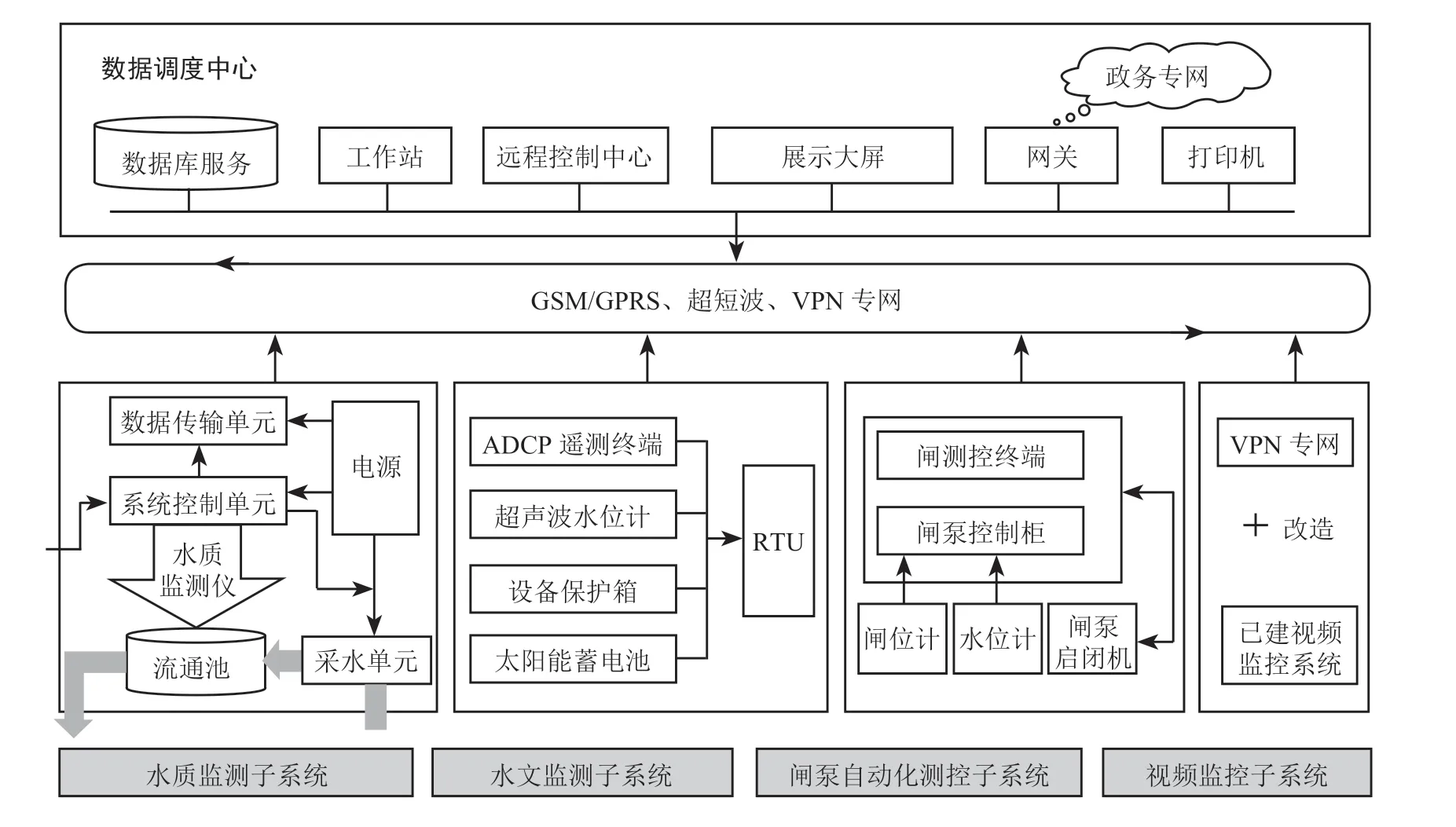

物联感知信息采集层是系统架构的底层,是应急决策支持系统的支撑,可视为单独的水环境自动化采集监控系统,整体结构如图1所示。该系统主要包括以下几个子系统:

图1 物联感知体系设计结构图

1)水质监测子系统。水质点位布设在总体上能反映所在河道或区域的水环境质量状况的断面,尽可能以最少的断面获取足够具有代表性的环境信息,同时还必须考虑监测点位设置的可行性和方便性。本次设计自动监测站采用超级绿箱子(SGB),箱体式设计,体积小,安装方便,具有大型水站连续监测能力,兼备无人值守、避免征地建站等优点,主要采集电导率、pH、溶解氧、浊度、氨氮、COD 等6个水质要素,根据水污染情况,将监测频次设为1或2h1次。数据传输方式采用移动 GPRS无线数据传输。

2)水文监测子系统。水文自动测报系统由遥测站、中心站、中继站组成。遥测站选址须具有区域代表性,符合水文要素空间变换规律,且满足观测精度。遥测站主要设备包括工情遥测终端、水位计、设备保护箱、开关电源及断路器等。本次设计选用了 RTU,MTBF 大于5万 h,高于国内同行业和国标要求的1万 h 标准。以实时采集、固态存储、数据准确为目标,数据传输采用 GSM/GPRS 无线通讯方式,通畅率达 99% 以上。数据包采用 CRC 校验方法,对数据进行加密发送,确保数据准确性。

3)闸泵自动化远程测控子系统。按“无人值班、少人值守”原则进行总体设计,系统主要由现地控制设备、就地控制中心、通讯网络和远程控制中心组成,相应地远程控制系统采用三级控制模式:现地手动、集中自动和远程控制级,其中,就地手动控制级具有最高优先级,现场集中控制级次之,远程控制级最低,3 种控制模式之间有严格的闭锁。远程控制级设置在控制中心,实现对闸门的远程集中监控,提供闸门实时控制、工情显示、设备自诊断、报警、报表等功能,并通过通讯网络,实现数据共享。

4)视频监控子系统。对现有内河视频监控站点进行 VPN 专用网络改造,改造后数据统一汇入智慧城管中心,转而接入应急决策支持系统。

4 系统功能

系统主要包括以下4项功能模块:

1)监测预警模块。提供在线自动预警及人工上报2种响应方式,可通过站内信息和短信将内河预警上报至 PC 工作平台或相关负责人手机。提供预警信息审核功能,实现对内河水污染应急、工情预警、防汛应急等事件的及时响应。

2)会商分析模块。针对内河水污染、工情、防汛等3种应急事件,分别制定不同的应急决策主题展板,满足多方位信息查阅。同时,该模块还可调取已审核预警和结合地图可视化的河道基本、视频监控、应急预案及物资仓库等信息。另外,提供地图图形标绘工具,方便决策指挥。专家领导综合上述信息进行会商研判,进行事件影响分析和初步方案制定,在线记录影响分析结果,并存档应急处置方案。

3)方案管理模块。在线制定应急处置方案或发起安全处理单,提供方案的编辑修改和指令任务下发功能;对会商分析形成的结果性文档或照片进行在线存储和维护管理。

4)执行反馈模块。提供负责人手持移动终端,将应急处置过程或结果性信息以表格、照片或语音视频形式上报回 PC 管理工作平台,供决策领导查阅做进一步指示。

5 系统实现

5.1 技术路线

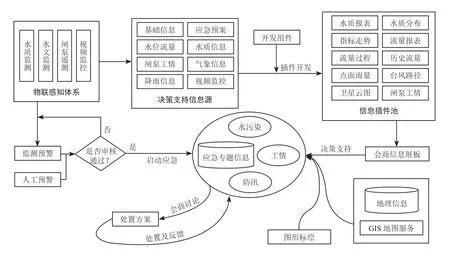

遵循事件处理闭环化原则,技术路线主要分为应急启动、决策和处置3个环节。建立应急专题信息库,用于存储预警、决策支持、会商主题插件、事件处置过程等信息。技术路线如图2所示。

1)应急启动环节。以监测或人工预警2种方式上报,以站内消息或短信方式通知负责人处理,预警确认审核后启动应急处置程序,同时预警信息进入应急信息库。

2)应急决策环节。汇集决策信息源,利用这些信息开发专题信息插件,每个插件独立可拆卸,由平台前端插件池统一管理。根据应急事件类型,分别对插件池信息插件按照信息关联程度进行组合,形成3种主题信息展示面板。面板可以 1×1,2×1,2×2 和 3×2 等多种窗口布局,每个窗口单元可拆卸和调取其他插件。考虑操作便捷性,将信息调取、信息展板、图形标绘、方案制定等功能结合GIS 地图集成在一个会商界面,事件影响分析和应急方案结果可即时在线存档。开发方案管理和指令下发功能,方案确认后以指令形式下发。

3)应急处置环节。移动工作终端采用移动互联网和 React Mobile 混合开发技术搭建,利用地图API 实现预警地点定位功能。开发移动终端与 PC 平台的信息互通接口,方便应急指令下发和处置结果上报反馈。

5.2 应急预警策略

水环境预警信息及时准确的响应,需要预先为监测指标设置合适的预警阈值和机制。GB 3838—2002《地表水环境质量标准》限定了内河水质应控制的项目及限值,结合城区内河实际水质情况,以上述标准为基准建立自定义水质指标上/下限值,并将水质预警分为超上/下限预警,制定预警机制:当监测值大于项目上限则触发超上限预警,监测值小于项目下线则触发超下限预警,预警项目以闪烁红灯形式展示在系统预警模块地图上。预警上报需要经过管理员审核,确认为应急事件的则启动应急处置程序,确认为无需处理预警的则可忽略。同理,对闸泵流量和水位建立类似自定义预警策略。

图2 系统实现技术路线图

5.3 专题信息展板定制

专题信息展板汇聚了会商所需的大量信息,是应急会商的核心支撑,也是信息共享的重要渠道。信息展板的定制分为以下 2个方面:

1)信息插件的开发。以解耦可拆卸的设计思路,本次系统建设共开发15个插件,每个插件设计为灵活的独立单元,表达某一个方面的特定信息。插件可自适应页面布局大小,方便根据不同窗口布局进行专题信息展板组合。

2)信息插件的科学组合。信息插件承载内容可以是图片、网页或定制表单等多样化信息,为管理有序,系统开发前端插件池实现对插件的统一调取和拆卸管理,插件池作为3个应急会商专题信息的支撑,贯通3个会商分析模块,方便不同专题展板间信息插件的相互调用。根据信息相关性,系统为每个应急专题预先组合了1套信息展板,实际使用中决策者也可自行拆卸并调取感兴趣的插件。另外,信息展板提供不同单元窗口大小切换功能,如2×2 切换为 3×2 窗口,方便信息阅览。

5.4 建设成果

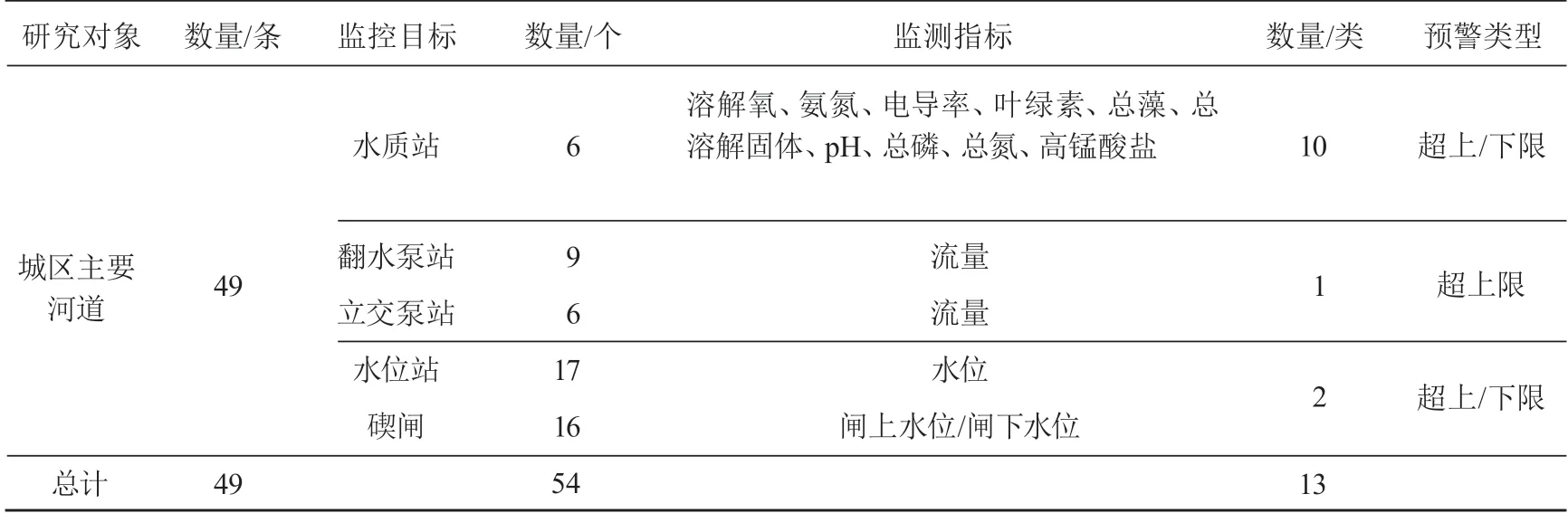

根据上述系统设计思路和技术路线,以宁波市主城区49条主要河道为研究对象,梳理出沿河6个水质监测站、9 座翻水泵站、6 座立交泵站、17个水位监测点、16 座沿江碶闸共计54个监测目标,以及水质站的10类、翻水和立交泵站的1类、水位站和碶闸的2类共计13类监测指标,城区内河的监测目标和指标如表1所示。结合内河处掌握的8个维度的信息源、2 种超限预警类型,构建包含15个信息展板的决策支撑插件池,并按需分别预置归入3 类应急事件主题,从而形成信息来源丰富、调度灵活、可视化程度高的应急调度会商基础支撑。围绕该基础支撑,研发了综合监控预警和管理2个主模块。城区内河应急决策支持系统已应用于城区内河管理工作中,目前运行2a 有余。系统运行稳定,并在水环境监测、供排水调度、水污染治理和事件应急管理等方面取得良效果。

6 结语

本研究从自动化、信息化方面阐述了物联感知体系的设计,并以此为支撑设计实现了城区内河应急决策支持系统。集成物联感知、无线传输、自动控制和计算机应用等多种技术,实现了水环境监测预警、自动上报及信息在线收发存存档等功能,摒除了以往内河管理工作中传统人工信息交互的诸多弊端,提升了信息共享效率。在实际生产活动中,为河道管理工作带来极大的便利,降低水污染等突发事件给人民生命财产造成损失的风险,充分发挥其社会经济效益。

但是,城区内河水环境的治理与管理不是单一的技术工作,也不可能单纯依靠技术手段实现复杂的管理任务,信息化手段始终只能作为管理的一种工具,辅助管理者顺利开展工作。科学规范的管理仍然需要以人为本,回到制度建设与革新上来,建立健全的法律法规,赋予其更多的社会性,呼吁全民参与,人人共建。更深入的研究实践建议开展以制度建设为根本,最大程度集成各部门资源,借助信息化科技手段,建立囊括河道管理者、政府部门、企事业单位、社会个体等全社会互通互联的管理体系,并与智慧城市接轨,构建全社会共建共享的管理氛围。

表1 宁波市城区内河监测目标和指标