农产品消费扶贫长效机制研究

马莉 王广斌

[摘要]消费扶贫是社会各界参与扶贫的重要途径,但绝不是短期行动,关键是要以此为契机,提高贫困地区的贫困人口和产业适应市场发展的能力,建立稳定的消费扶贫长效机制。通过分析建立农产品消费扶贫长效机制的必要性,以普洱市为例,探析了普洱市从“供给侧”“需求侧”协同发力建设农产品消费扶贫长效机制,开创了“红配绿”的特色消费扶贫模式,依托“互联网+”,开展数字经济工作等,最后阐述了农产品消费扶贫长效机制的实施策略,以期能为其他贫困地区开展消费扶贫提供参考和借鉴。

[关键词]消费扶贫;长效机制;农产品;普洱市

[中图分类号]S-9

[文献标识码]A

2018年12月,国务院办公厅印发《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》,将消费扶贫纳入国家扶贫引擎和政策体系,突破区域探索和实践的局限性,推动消费扶贫在更广泛领域发挥更大作用,积极倡导全国动员。消费扶贫是向贫困地区和贫困人口购买商品和服务实现扶贫的一种方式,也是社会各界参与扶贫的重要途径。2019年3月,国家发改委发布了由其牵头的《消费扶贫助力决战决胜脱贫攻坚2020年行动方案》,规定各部门要统筹产销,切实解决贫困地区的农产品滞销问题。此外,今年的COVID-19疫情对经济发展产生了重大负面影响,扩大国内市场的消费是正确的做法。然而,消费扶贫并非一刀切,关键是要以其为契机,提高贫困地区贫困人口和产业适应大市场的能力,建立稳定的消费扶贫长效机制。

1农产品消费扶贫长效机制的必要性

1.1贫困地区缺乏农产品品牌意识

许多贫困地区长期以来存在两个问题:一是农产品品牌意识淡薄;二是优质无公害农产品不好卖,甚至卖不出去,导致贫困地区无法脱贫。如国家级贫困县汪清县是著名的木耳之乡。然而,木耳的生产成本在40元/kg以上,收购价却不到60元,市面上同样品质的木耳售价达到160-180元/kg。当地优质木耳价格偏低,主要是因为市场培育和推广不到位,龙头企业带动不了,导致知名度低。

1.2贫困地区农产品物流成本高

由于地处偏远,贫困地区在产品分类、仓储保鲜、包装、网络建设与物流效率等方面落后。农产品运出贫困地区的物流费用高且储存效果差,加上电子商务基础设施差,从而导致农产品进人大市场困难。

1.3农产品中间商存在“以次充好”现象。

目前,市场上有很多“李鬼”扰乱市场。优质的农产品被中间商收购后,却与其他同类劣质农产品混在一起销售。想要购买特色农产品的消费者,面临人为高价、欺诈等陷阱。这种现象损害了消费者的合法利益,也影响了贫困地区农户的收入。

1.4農产品销售声誉受损

消费扶贫不能仅看成是一种公益行为,更是一种经济行为。在以往的消费扶贫行为中,贫困地区出售的特色农产品存在质量不高、产量不大等问题,使当地的农产品销售声誉受损,不仅影响了消费者的消费体验,对消费扶贫的可持续发展也产生了较大的负面影响。

2普洱市农产品消费扶贫长效机制探析

2.1普洱市概况

普洱市是一个集边疆、民族、贫困、山区于一体的城市。2019年,普洱市共有贫困村351个,脱贫4.02万户、14.22万人,贫困发生率由2018年底的8.12%降至0.9%。全市4个“直过民族”中97.5%的贫困人口脱贫,8个人口较少民族中95.5%的贫困人口脱贫。普洱市作为全国唯一的国家级绿色经济试验示范区,具有“一市通三国,一河连五邻”的独特区位和优质农业特色资源优势。普洱市把消费扶贫战略作为帮助普洱市贫困人口摆脱贫困、实现增收的重要途径。消费扶贫也是社会各界参与到扶贫工程的重要途径,促使贫困地区的特色农产品能卖出去,也是消费者的消费在质量上得到保障。

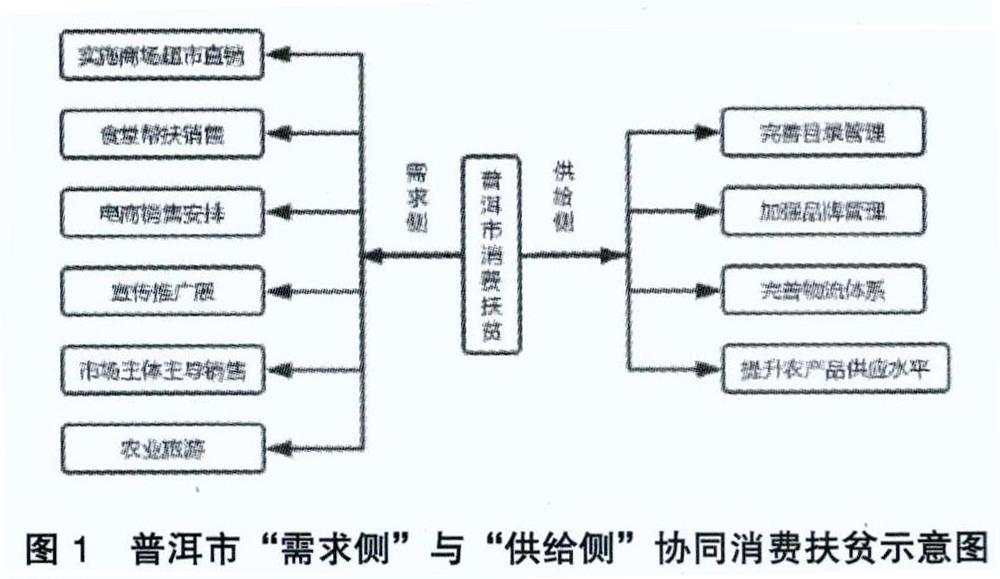

2.2聚焦“需求侧”、“供给侧”,创新消费扶贫方式

普洱市围绕消费扶贫的“需求侧”和“供给侧”,创新多种的消费扶贫方式,积极拓展消费扶贫产品销售渠道,提高特色农副产品供给水平。围绕消费扶贫的“需求侧”,实施商场超市直销、食堂帮扶销售、电商销售安排、宣传推广展、市场主体主导销售、农业旅游等带动销售,全面促进销售渠道的拓展和稳定;围绕消费扶贫“供给侧”,完善目录管理,加强品牌管理,完善流通体系,提升农产品供应水平(见图1)。

2.3推进“红配绿”,焕发消费扶贫活力

2.3.1政策红利+销售“绿色通道”。云南省发布开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战实施方案,推进对贫困人口持续扶贫和贫困地区长远发展,鼓励全社会通过消费参与扶贫,拓宽农产品和服务消费渠道,为提高贫困地区农产品供给和质量提供了政策红利保障。通过合作和平台建设,又有销售“绿色通道”。例如,上海市金山区推出展销活动、公共餐饮、扶贫礼盒、文化旅游推广、社会救助等措施,帮助普洱市贫困人口脱贫。浙大通过将农产品引入景东县学校食堂和超市,以电子商务平台等一般方式鼓励校友企业“以买代帮”、“以购代捐”,参与扶贫消费和电商平台农产品推广,让更多来自景东县的优质农产品进入浙大,进入江浙市场。普洱市设立国有农特产品商贸公司,引进阿里云生态、技术、资源,借助微信商务和传统电商平台,进行直播销售,加上社区直销,促进农产品网上销售一体化,构建新型农产品零售业态。将消费扶贫纳入“万企帮万村”精准扶贫活动,鼓励企业通过“以买代帮”、“以购代捐”等方式向贫困地区购买产品和服务帮助增加贫困人口的收入,使贫困地区的农户摆脱贫困。

2.3.2网红带货+绿色生态产品。互联网名人凭借商品聚集流行,绿色生态的基础是坚实的。网红经济之所以能聚拢超人的人气,不仅是凭借“网红”的出色表现,更因为普洱市绿色生态农产品品质优良。普洱市物产丰富,拥有大量优质、无公害的特色农业资源。普洱市按照“全链条、网络化、严格标准、可追溯性、新模式、高效率”的要求,逐步建立和完善从原产地到消费者的冷链物流标准化体系。以优质、安全、绿色为指导,共同打造特色农产品区域品牌,提高贫困地区特色农产品知名度和美誉度。例如,西盟佤族自治县副县长通过电子商务平台向数百万网民推荐其天然蜂蜜产品。据统计,西盟县共销售产品3.9万件,总销售额237.4万元。这是边疆少数民族地区推广“网红带货”的一个缩影。如今,在普洱市,带着商品的“网红”已经成为一支由领导干部、民间专家和真正的农民组成的队伍,形成了一支多领域、多层次的网络名人队伍。绿色生态品牌赢得了全国消费者的青睐。在如此短的时间内,一批批绿色生态产品被抢购一空,足见普洱农产品在市场上的受欢迎程度(见图2)。

2.3.3依托“互联网+”,开展数字经济工作。依托“互联网+”等新一代信息技术,积极引入技术团队,共同建设连接南亚和南亚的国际数字信息平台,进一步推动一、二、三产业融合,实现产业转型升级。普洱市高度重视数字经济工作,目前围绕云南高原部分县域特色产品和福建战略,結合阿里、技术、资源优势,借助网红商业模式导人和实践,在一个区域内优质产品走出去,拓展市场,打造更多贫困山区的优质产品,让更多国内消费者关注扶贫,关注普洱,助力普洱脱贫致富。

2.3.4推广“消费扶贫+助力防疫”模式,克服疫情对经济的影响。受COVID-19疫情影响,全国各地农产品销售困难。普洱市纪委所属的高保县景谷县孟坂镇宝罗村柠檬、西番莲等水果运输销售渠道受阻。普洱市纪委实地了解情况,迅速采取行动,及时研究解决产品滞销问题,积极推进“消费扶贫+助力防疫”模式。一方面,普洱市纪委工会倡导群众购买农产品;另一方面,全市由纪委党委和有关部门推进农产品销售与超市的对接,畅通生产、销售和供应的道路。

3农产品消费扶贫长效机制实施策略

3.1确保政府机构和社会服务机构在消费扶贫中发挥主导作用

各级政府机关和社会服务机构等要率先参与到消费扶贫中,在同等条件下优先在贫困地区购买产品,优先聘请贫困地区人员,自发到贫困地区和贫困地区购买产品,引导员工到贫困地区旅游。并积极寻求与东部沿海经济较为发达的地区建立长期稳定的农产品供销关系,建立劳动力精准对接机制。

3.2鼓励企业在消费扶贫中发挥主导作用

企业是消费扶贫的先锋。鼓励企业通过“以买代捐”、“以购代帮”等方式,向贫困地区购买产品和服务,扩大贫困地区农产品的销售和人员的就业。在进一步打破贫困地区产品流通销售瓶颈,进一步提高贫困地区产品和旅游服务供给质量方面,企业有很大的参与空间。比如,在农村电子商务发展中,电子商务平台可以与互联网企业协同发挥作用,利用流量优势,解决贫困地区和贫困人口的农畜产品销售问题。在提高服务供给质量方面,龙头企业发挥“龙头”的作用,农村合作社也是重要参与者。“农户+合作社+企业”的模式可以为贫困人口提供支持,分享扶贫红利消费。我们引导和支持一批以打通供应链为主要目标的消费扶贫示范企业,形成农产品从田间到田间全链条的联动。大力发展网上农村电子商务,发展多种形式的农产品线下产销,拓宽农产品流通渠道,减少农产品销售中间环节,实现生产、流通、消费的双赢。

3.3共同打造区域特色农产品品牌,联动“六链”

贫困地区农户生产的特色农产品要有自己的“身份证”。要建立长效消费扶贫机制,资金链、政策链、人才链、企业链、产业链、创新链、“六链”衔接,主导技术、人才、劳动力、资金等生产要素发挥叠加效应,推动特色农产品市场化,助力脱贫攻坚,推进全面建设小康社会,促进地方经济稳步发展。

3.4推进物流体系建设,线上线下联动

解决贫困地区在交通、基础设施、营销推广等方面的劣势,不断完善三级农村电商服务体系,建立三级农村电商营销体系和管理机制,提升电商服务站点功能,降低农产品物流成本,形成完整的线上线下产销体系,为经济不景气的产品提供“销售渠道”。动员全社会帮助缓解消费扶贫压力,由“输血”向“造血”转变,加强经济薄弱村集体经济发展,帮助低收入农民走出困境贫穷致富。合理的农产品价格和差别化定价,以农产品质量为基础,为消费者提供质量保证。

[参考文献]

[1]国务院办公厅关于深入开展消费扶贫 助力打赢脱贫攻坚战的指导意见[J].山西财税,2019(01):27-29.

[2]刘娟.我国农村扶贫开发的回顾、成效与创新[J].探索,2009(04):87-90.

[3]王文龙.中国地理标志农产品品牌竞争力提升研究[J].财经问题研究,2016(08):80-86.

[4]汪旭晖,张其林.基于物联网的生鲜农产品冷链物流体系构建:框架、机理与路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2016,16(01):31-41+163.

[5]张强,刘秀兰,吕政.浅谈胜大超市消费扶贫创新做法[J].商场现代化,2019(11):5-6.

[6]郭敏,周雅欣.品牌声誉对农产品网络销售的调节影响——基于在线评论的内容分析[J].湖北农业科学,2020,59(05):152-156+164.

[7]赵晓华,岩甾.绿色农产品品牌建设探析一以普洱市为例[J].生态经济,2014,30(11):93-96.

[8]陈春艳,冯宇彤,廖望科,等.滇西民族贫困地区特色农业“互联网+”升级能力研究——以普洱市为例[J].农村经济与科技,2019,30(11):191-192.

[9]厉亚,宁晓青.消费扶贫赋能脱贫攻坚的内在机理与实现路径[J].湖南科技学院学报,2019,40(02):3-7.

[10]消费扶贫政策呈现六大亮点 助力贫困地区打赢脱贫攻坚战[J].农民科技培训,2019(03):4-6.

[11]陈前恒.消费扶贫:架起城乡需求的桥梁[J].人民论坛,2019(23):80-82.

[12]卞瑞鹤.消费扶贫,开启脱贫攻坚“双赢模式”[J].农村·农业·农民(A版),2019(02):14-16.

[13]林海华,林海阳,林青青,等.无公害农产品生产的探讨[J].农业科技通讯.2010(07):123-124.

[14]肖松,孙娟,查晶晶,等.现代农业科技创新链构建与实现路径研究[J].湖北农业科学,2017,56(19):3745-3749+3753.

[15]张喜才,苏驿婷,孙伟.电商时代农村物流网络存在的问题及顶层设计探究[J].商业经济研究,2018(07):130-132.

[收稿日期]2020-07-09

[作者简介]马莉(1997-),女,山东日照人,硕士山西农业大学农业经济管理专业研究生,研究方向:农业经济。

[通讯作者]王广斌(1960-),男,山西万荣人,教授,硕士生导师,研究方向:农业经济。