某医院病房楼减震加固设计分析

许敏超

上海市建工设计研究总院有限公司 上海 200050

目前医院建筑在性能提升过程中主要存在结构抗震性能目标高、不能影响整体的医疗环境、改造周期不能太长等难题[1]。

房屋常规的抗震加固措施主要有:加大截面法、外包角钢法、增设翼墙法等[2]。这类加固措施主要以增加结构抗侧刚度来提高房屋整体抗震性能。但其亦存在一些缺陷,如结构自重增加则地震作用增大,抗震加固效率低、施工周期长、湿作业面积大、可能存在基础加固等问题。

减震控制理论作为一种新型的结构抗震技术,最早由美籍华裔学者姚治平[3]提出。减震控制技术是在房屋主体结构中设置消能装置,以转移和耗散地震输入结构中的能量,来实现结构塑性损伤可控的抗震技术。相较于常规加固措施,减震技术具有工期短、作业面小、不增加自重、操作简单等优势。故该技术已逐步应用于医院建筑的抗震加固中。

本文结合一个具体工程案例,从地震塑性损伤控制的角度介绍减震技术在医院加固项目中的应用。相关分析过程可供设计人员参考。

1 工程概况

本工程为上海市某5层医院病房楼。房屋建筑面积约为6 430 m2,建造于2000年。房屋高度为27.95 m,1层层高为3.75 m,2层层高为3.60 m,3层层高为3.45 m,4层层高为3.75 m,5层层高为3.60 m。房屋平面呈矩形,长约68 m,宽约21 m,病房楼标准层平面见图1,图中椭圆表示新增墙式黏滞消能支撑。

本工程抗震设防烈度为7度(0.1g),设计地震分组第二组,场地类别Ⅳ类,Tg=0.9 s,抗震设防类别为重点设防类(乙类)。根据该项目抗震鉴定报告可知,房屋部分楼层框架梁、柱及节点核心区抗震承载力不满足计算要求,需要进行加固处理。

2 消能器的选取和模拟

图1 病房楼标准层平面示意

考虑到黏滞消能支撑出力与主体结构内力存在近似90°相位差(结构内力最大时,黏滞阻尼器出力为0,黏滞阻尼器出力最大时,结构内力近似为0),故采用黏滞消能支撑时,对消能子结构区域影响较小。同时,黏滞阻尼器本身无静刚度,不影响结构扭转性能。因此,黏滞阻尼器在加固工程中具有更好的适用性。

黏滞阻尼器的力学行为通常可以采用Maxwell模型来描述,即一个弹簧单元串联一个黏壶单元。Maxwell模型中串联的弹簧刚度,代表黏滞阻尼器的初始刚度。值得一提的是,黏滞阻尼器的初始刚度并非一个较大值,如一些日本学者对不同厂家油阻尼器的初始刚度进行了统计,结果表明,油阻尼器初始刚度k与黏滞阻尼系数C符合关系式k=10C。设计时若采用较大的初始刚度,将大大高估阻尼器的耗能效果,得出不合理的结论。

3 计算模型的建立与地震波的选取

3.1 无控模型的建立

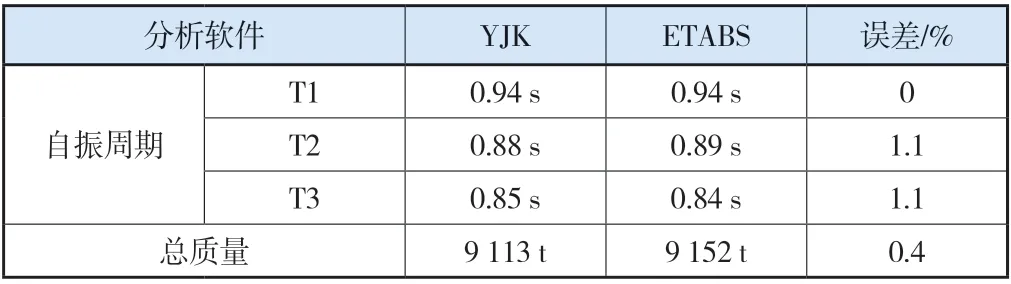

不同有限元软件对比结果见表1。从表1中可知,2个分析软件的结构质量、计算周期差异均比较小。ETABS模型作为本工程消能减震分析的有限元模型是相对准确的,且能较为真实地反映结构的基本特性。为方便后续分析,本文将未加固结构记为ST0,将消能减震加固后的结构记为ST1。

表1 不同有限元软件对比结果(ST0)

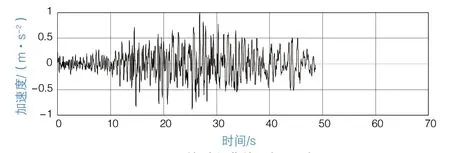

3.2 地震波的选取

为了在计算中较精确地模拟消能器的非线性性质,一般都是进行地震时程分析。按照GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》的要求,本工程选取了2组实际强震记录和1组拟合设计反应谱的人工模拟加速度时程进行了时程分析,相关计算结果取3条时程的包络值。时程曲线如图2~图4所示。

3.3 阻尼器配置的数量及布置形式

根据房屋结构的实际情况,结合实际建筑允许的支撑

图2 人工时程曲线(REN)

图4 天然时程曲线2(TR2)

布置位置,共布置了41组黏滞消能支撑。黏滞阻尼器主要力学参数见表2。阻尼器布置形式见图5。

表2 黏滞阻尼器力学参数VFD

图5 阻尼器布置形式

4 减震效果分析

4.1 多遇地震作用下减震分析

分别对未加固结构ST0和消能减震加固后的结构ST1进行多遇地震下的非线性时程分析,并对楼层层间位移角、层间剪力进行了对比,相关计算结果见图6、图7。图8为多遇地震下黏滞阻尼器耗能结果。其中,层号1表示架空层,2—6层为结构主要楼层,7、8层为局部突出屋面层。从图中可知,结构主要楼层层间位移角降低率和层间剪力降低率均超过了20%,在多遇地震作用下,黏滞耗能支撑已经发挥了较好的耗能效果。

图6 楼层层间位移角对比结果

图7 楼层层间剪力对比结果

图8 典型黏滞阻尼器耗能结果

分别采用规范法[4]和能量比法[5]对多遇地震下(小震)黏滞消能支撑的附加阻尼比进行了统计分析,对比结果见表3。

表3 小震下的附加阻尼比计算结果

从表中可知,能量比法计算得到的附加阻尼比要小于规范法,这主要是由于规范法计算附加阻尼比是基于结构在简谐激励作用下发生共振时的稳态响应得到的,具有一定的近似性[6];此外,消能支撑往复循环消耗的能量计算往往是按照等效矩形近似考虑[7],矩形面积折算系数的选取亦存在较大的差异性等。

4.2 设防烈度地震作用下减震分析

根据上海地方规程[8]的要求,计算减震结构在设防烈度地震作用下的附加阻尼比。计算方法采用能量比法,统计计算结果及典型地震波下计算过程见表4和图9、图10。

从表中可知,中震下,消能支撑的附加阻尼比约为4%。

表4 中震下的附加阻尼比计算结果

图9 REN波中震x向附加阻尼比

图10 REN波中震y向附加阻尼比

4.3 罕遇地震作用下减震分析

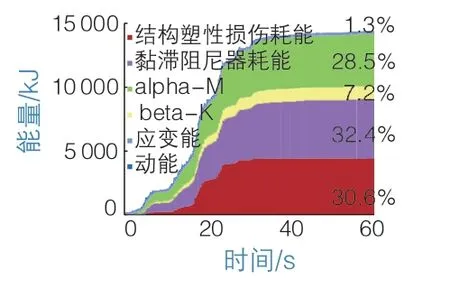

对ST0和ST1结构分别进行罕遇地震作用下的弹塑性时程分析。人工地震时程输入下ST0与ST1结构耗能分布情况见图11~图14。经对比分析可知,通过增设黏滞阻尼器消能支撑,较大程度降低了罕遇地震作用下房屋主体结构的塑性损伤,显著改善了结构的整体抗震性能。从能量图上可见,罕遇地震下消能支撑可提供约4.5%的附加阻尼比。

图11 REN时程x向输入下 ST0结构耗能

图12 REN时程x向输入下 ST1结构耗能

图13 REN时程y向输入下 ST0结构耗能

图14 REN时程y向输入下ST1结构耗能

对ST1结构弹塑性层间位移角进行了统计(取3条地震时程输入计算结果的包络值),由计算结果可知,ST1结构在罕遇地震作用下的弹塑性层间位移角符合规范1/50的限值要求,满足“大震不倒”的要求。

对ST1结构的梁、柱和构件性能进行评估分析可知,在罕遇地震作用下,框架梁的最大塑性状态小于LS性能点(中度损坏);框架柱的最大塑性状态小于LS性能点(中度损坏);梁柱截面均满足截面剪压比要求。

综上可知,附加黏滞消能支撑起到了良好的损伤控制效果,达到了预设的抗震加固目标。通过多遇地震、设防烈度地震和罕遇地震下的附加阻尼比计算可知,多遇地震和设防烈度下附加阻尼比约为4.0%,罕遇地震下附加阻尼比约为4.5%,这与以往的经验不符(附加阻尼比:多遇地震>设防烈度地震>罕遇地震)。这主要是合理考虑黏滞阻尼器初始刚度影响的结果。该计算结果更具合理性。

5 结语

本文对一幢医院病房楼的减震加固设计进行了详细的分析,主要的结论如下:

1)黏滞阻尼器初始刚度并非无穷大,而为一有限值。

2)在阻尼器参数设计合理的情况下,多遇地震下的附加阻尼比计算未必会大于设防烈度地震或罕遇地震。

3)减震技术能良好地控制震损,易于震后损伤修复。