广安地区自发性老年脑出血患者预后及复发的影响因素

官念 刘万平 熊鸿榆 彭张辉 何兴林 廖科 谭强 王益

(1广安市人民医院神经内科,四川 广安 638000;2广安市广安区人民医院骨科)

脑卒中是严重危害居民生活质量的疾病之一,其发病率与致残率较高,与心脏病及恶性肿瘤构成致人类死亡的三大类疾病〔1〕。自发性脑出血(ICH)为一种非外伤原因引起的颅内出血,其为全世界诱发残疾与死亡风险增高的病因之一〔2〕。随着社会节奏加快及人们生活水平提高,我国ICH发病人群数量不断增加,致较多患者丧失社会功能,甚至危及生命〔3〕。随着医疗技术水平的发展,脑出血的治疗效果不断提高,但是患者治疗后的后遗症及各系统功能障碍的发病率确增高,尤其是肢体运动功能障碍最为显著。ICH是非外伤引起,随着该疾病的演变,该病的发病年龄逐渐年轻化〔4〕,既往研究多集中于中老年脑出血患者的预后危险因素分析,关于一个地区的整体研究较少。本研究旨在探讨广安地区ICH患者预后及复发因素。

1 对象与方法

1.1对象 回顾性连续纳入2015年6月至2017年6月收治的493例ICH患者,其中高血压诱发的ICH 362例,脑血管淀粉样变(CAA)诱发的ICH 79例,其他原因诱发ICH 52例;男262例,女231例;年龄52~74岁,平均(61±12)岁;体重指数为21.36~29.88 kg/m2,平均(26±4)kg/m2;术前格拉斯昏迷量表(GCS)评分为6.26~8.04分,平均(7.6±1.2)分;入院美国国立卫生研究院脑卒中量表(NIHSS)评分17~25分,平均(18.1±2.8)分;脑出血量38~167 ml,平均(88±6)ml;既往有高血压227例,糖尿病193例,高脂血症158例,凝血功能异常152例,吸烟178例,饮酒254例;病变位置:左侧191例,右侧248例,双侧54例;出血病灶最大直径1.48~8.41 mm,平均(4.0±1.0)mm;规律服用药物291例;临床表现:311例伴有癫痫偏瘫,201例意识不清,114例失语。本研究经过医院伦理委员会审核批准。纳入标准:(1)符合2015版美国心脏协会/美国脑卒中协会(AHA/ASA)《自发性脑出血处理指南》〔5〕中自发性脑出血诊断标准,经CT或磁共振成像(MRI)检查确诊为ICH,其中脑血管淀粉样变(CAA)诱发的ICH参照修订的波士顿标准;(2)起病时间在1个月以内。排除标准:(1)合并颅脑损伤或外伤引起的脑出血;(2)伴有严重肝肾功能不全者;(3)伴有精神病史者;(4)临床资料不全及失访者;(5)患者未知情同意。

1.2资料收集 收集所有患者的一般及临床资料,包括姓名、性别、年龄、身高、体质量、血压等,既往史如高血压病、糖尿病、吸烟、饮酒、脑卒中史及脑卒中家族史〔6〕、GCS 评分〔7〕、NIHSS评分〔8〕等,体格检查结果如体温、心率、呼吸、休克、缺氧、意识状况、血压,血液生化指标如血糖、血脂、C-反应蛋白、D-二聚体、血氧饱和度、凝血功能等采用日立7600-020型全自动生化仪进行分析,影像学资料包括病变位置、病变部位、出血量、出血病灶最大直径〔9〕等。

1.3影像学检查 采用64排螺旋CT(由 Philips公司提供)检查脑出血部位、大小,并计算出血量、直径。

1.4治疗方法 患者入院后均予以内科治疗,包括镇静、止血、减轻脑水肿、降低颅内压、控制血压及防治并发症、改善脑功能等;在此基础上,所有患者行锥孔血肿穿刺引流、微创手术清除血肿、去骨瓣减压等,术后均予以康复指导,定期复查〔5〕。

1.5治疗效果及并发症观察 治疗3个月后进行治疗效果的评定〔10〕,痊愈:患者肌力达Ⅳ级;好转:患者肌力较治疗前提高Ⅰ~Ⅱ级;未愈:患者肌力较治疗前改善不足Ⅰ级。治疗过程中观察呼吸道感染、泌尿道感染、电解质紊乱等情况。临床治疗有效率(%)=痊愈例数+好转例数/总人数×100%。

1.6预后评价及分组 治疗后3个月对患者进行日常生活能力(ADL)评分分级,共6级,其中1级表示恢复正常,6级表示死亡,1~3级表示预后良好,4~6级表示预后不良〔11〕。根据ADL评分将患者分为预后良好组及预后不良组,并进行两组间单因素分析和影像预后的多因素Logistic回归分析。

1.7随访及分组 以电话及门诊为主的随访方式,由专业人员进行调查分析。依据病情发展规律及康复等实际情况,分别在发病后 3 个月、6个月、1年进行随访,随访内容包括复发情况(包括复发次数、出血部位、出血量)、复发前是否服用抗凝药物或活血类药物、血压控制情况、生存状况,死亡时间及死因等。将所有患者依据是否脑出血复发而分为复发组与非复发组,并进行两组间单因素分析和影像复发的多因素Logistic回归分析。

1.8统计学分析 采用SPSS19.0软件进行t、χ2检验、Logistic回归分析。

2 结 果

2.1预后良好组与预后不良组患者间单因素及多因素分析 493例患者中,预后良好患者257 例(预后良好组)、预后不良患者236 例(预后不良组);两组年龄、体重指数差异有统计学意义(均P<0.05)。见表1。预后良好组与预后不良组出血病灶最大直径、出血量差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表2。两组血压、C-反应蛋白、D-二聚体、血糖、休克状态、术前缺氧状态、GCS评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05,P<0.01,P<0.001)。见表3。预后良好组、预后不良组治疗有效率分别为76.26%(196/257)、65.25%(154/236),差异有统计学意义(P<0.05)。将单因素分析中有统计学意义指标作为自变量,是否发生预后不良作为因变量,进行条件Logistic回归分析,结果发现年龄(<60岁)、出血量(>60 ml)、术前GCS评分(<5分)、血糖(随机血糖≥11.1 mmol/L)为影响ICH预后的独立危险因素。见表4。

表1 预后良好组与预后不良组一般资料比较〔n(%)〕

表2 预后良好组与预后不良组出血相关因素的比较

表3 预后良好组与预后不良组ICH患者临床资料的比较

表4 ICH预后不良危险因素的Logistic回归分析

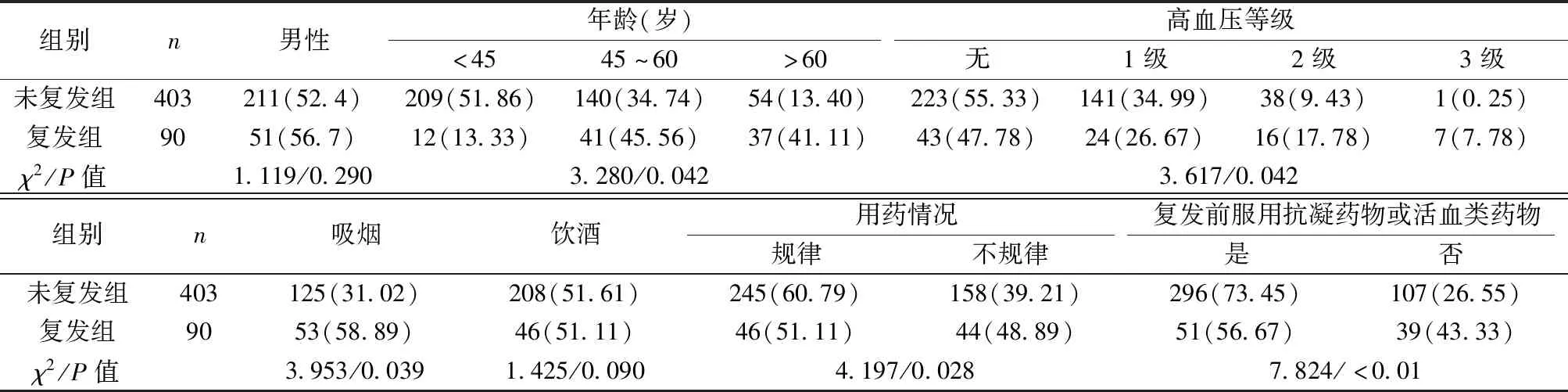

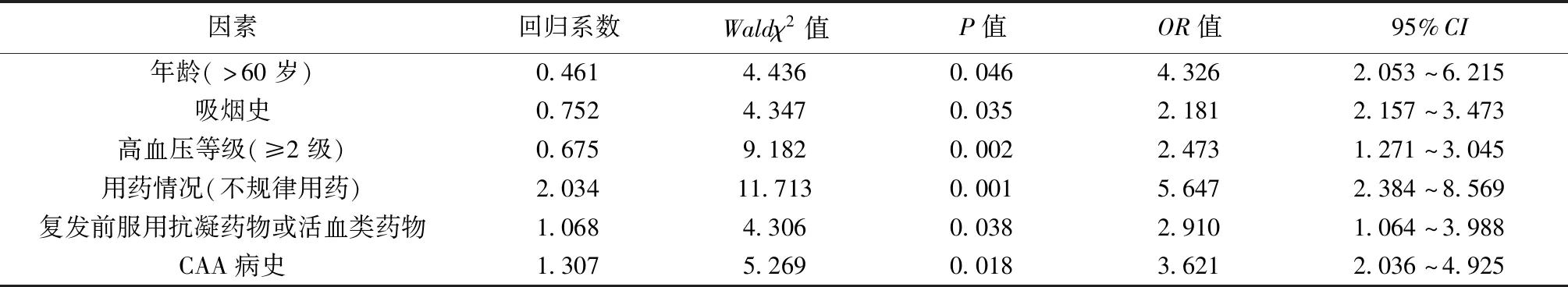

2.2ICH复发的影响因素分析 ICH未复发组年龄、吸烟史、高血压等级、用药情况、复发前是否服用抗凝药物或活血类药物与复发组比较,差异均有统计学意义(P<0.05,P<0.01)。见表5。未复发组CAA患病率为8.55%(30/351),复发组CAA患病率为34.57%(28/81),差异具有统计学意义(P<0.05)。Logistic回归分析结果显示,年龄(>60岁)、吸烟史、高血压等级(≥2级)、不规律用药、复发前服用抗凝药物或活血类药物、CAA病史为ICH再复发的独立危险因素。见表6。

表5 ICH复发的单因素分析〔n(%)〕

表6 ICH再复发危险因素的Logistic回归分析

3 讨 论

脑出血发病率在亚洲国家占脑卒中患者的25%~55%,在西方国家所占比例略低,为10%~15%〔12,13〕。研究发现,引起脑出血发病与高血压密切相关,高血压患者因其机体长期处于高压状态,血管所承受的冲击力、血流切力较大,造成血管内膜损伤、通透性增高,致血流被动形成涡流,使动脉粥样硬化〔14,15〕。另外,脑血管畸形也是发生脑出血的重要病因之一,研究证实,脑血管畸形,其动静脉之间缺乏正常的毛细血管连接,形成曲张的动脉和静脉错综集簇的血管团,血管壁厚度不均一,并且缺乏弹力内纤维层,易发生脑出血〔16,17〕。随着人们生活水平不断提高,高血压发病人群数量不断增加,因而因血压升高引起的脑出血比例也明显提高。因此,控制高血压患者血压,早期诊断治疗,对预防和降低自发性脑出血发生具有重要临床意义。研究认为,发病早期进行微创手术,可显著提高患者社会功能,降低并发症发生风险及病死率〔18,19〕。曾荣华等〔20〕研究表明,通过中药、针灸、推拿、拔罐等综合治疗,也可提高脑出血患者术后恢复,以提高社会功能。虽然治疗效果得到提高,但是患者的远期预后仍然较差,因此,了解影响预后的因素及再复发危险因素,对提高患者预后具有重要意义。

ADL作为评估卒中患者预后的一个重要指标,可了解患者的生活情况,主要包括进食、洗漱、穿衣、功能性移动等〔21〕。本研究结果表明,年龄较低患者预后较差,可能与年龄较低者就诊时机有关。颅内出血量可影响脑出血患者预后,出血量越多,形成的血肿体积越大,对周围组织的压迫作用越强,从而造成局部组织血供受阻出现缺氧,引起水肿,水肿对局部进一步压迫,形成恶性循环,严重影响脑组织的正常结构及功能,影响患者预后。GCS评分作为临床中常用的评估脑出血患者昏迷程度的指标,术前GCS评分越低,表示患者意识障碍越严重〔22〕,术后恢复较GCS评分高者差。血糖也是影响脑出血患者预后的重要因素,机体血糖水平较高时,可导致严重脑水肿,加重血肿周围细胞死亡,甚至加重血肿再扩大〔23〕。因此,临床治疗脑出血时,需加强对患者的评估,加强健康宣教,改善饮食习惯,控制血糖,以提高患者预后。

高龄患者因生理功能及血管功能降低,并且合并多种内科疾病,因而增加再复发风险。高血压作为影响脑出血患者预后的影响因素,其也是脑出血治疗后再复发的危险因素,可能因长期高血压可致血管壁增厚,降低血管顺应性,增加血管硬度。亚洲人群收缩压每升高10 mmHg,脑卒中发生风险增加53%〔24〕。对于降压药物的使用,通常对于高血压2级及以上者,多需使用药物进行血压控制,有研究证实,规律使用降压药,可明显降低脑卒中的发病率〔25〕。因此在随访过程中,加强对患者的健康教育,戒烟、控制血压,在医师指导下服用抗凝药物或活血类药物,降低脑出血再复发风险。