城市中运量轨道交通系统研究

朱松 赵钉毅 王道训 吴迪

摘要:深圳市罗湖区经过数十年发展,区域道路网络体系已基本固定,难以增加新的道路资源规划,随着粤港澳大湾区的不断发展,现有道路资源难以满足罗湖区的发展需求。地铁等大运量轨道交通系统造价昂贵,审批周期漫长,施工难度大。常规公交系统由于准点率低,容易拥堵,整体服务水平不高等因素,缺乏竞争力。罗湖区亟需探索新型公共交通工具,构建有竞争力的公共交通系统,引导居民出行方式的转变。文章对常见中运量轨道交通制式进行了对比分析,结合罗湖区交通现状及线网规划原则,对罗湖区进行了中运量轨道交通系统线路、站点和制式的规划。

Abstract: After decades of development in Luohu District, Shenzhen, the regional road network system has been basically fixed, and it is difficult to add new road resource planning. With the continuous development of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, the existing road resources cannot meet the development needs of Luohu District. Large-volume rail transit systems such as subways are expensive to build, with long approval periods and difficult construction. The conventional bus system lacks competitiveness due to factors such as low punctuality, prone to congestion, and low overall service levels. Luohu District needs to explore new public transport tools to build a competitive public transport system, and guide the transformation of residents' travel mode. This article compares and analyzes common medium volume rail transit modes, combined with the current traffic situation in Luohu District and the principles of route network planning, and plans the routes, stations and modes of the rail transit system in Luohu District.

關键词:中运量系统;轨道交通;线网规划

Key words: medium volume system;rail transit;line network planning

中图分类号:U239.5 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)30-0108-04

0 引言

中运量轨道交通运量适中、乘坐舒适、服务水平高,车辆爬坡能力强[1]、转弯半径小,且造价较低、施工周期较短[2],可在短时间内快速增加片区交通供给,并且系统种类繁多,技术不断成熟[3]。同时中运量轨道交通造型美观、低碳环保,可有效提升片区城市品质,契合罗湖区未来的城市定位。科学合理地规划建设中运量轨道交通系统,可有效助力罗湖区的快速发展,支持深圳东进战略,构建完善的综合交通体系。

1 研究区域现状

罗湖区位于深圳中部,处于深圳“两轴三带”城市布局的核心位置。其东接盐田,西连福田中心区,北邻布吉、沙湾,南接壤香港,是香港与内地的交通枢纽,地理位置十分优越,具有重要的交通地位。

1.1 轨道交通

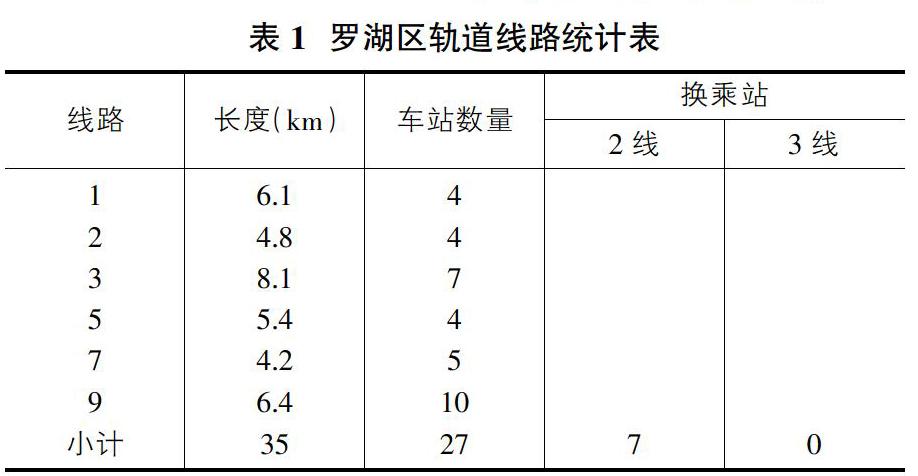

罗湖区内现设有1号线、2号线、3号线、5号线、7号线和9号线6条地铁线路,总长35km,设站27座,其中换乘站7座,轨道密度为1.03km/km2,是深圳轨道密度最高的地区之一。如图1和表1所示。目前,罗湖区内轨道站点日均进站客运量约49万人次,年增长9%;出站客运量约50万人次,年增长9%。大剧院站、老街站与罗湖站进出站总量排在全市客流前十名。

1.2 常规公交

罗湖区共有公交线路211条,占全市公交线路的27.8%。其中:快线7条,干线150条,支线14条,专线26条,夜间线14条。公交线路运营里程1300km,线网总长159km,线路重复系数8.2,线网密度5.3km/km2(全市线网密度为3.54km/km2,原特区内线网密度为4.02km/km2),与全市45%的建成区范围实现直达公交联系。罗湖区共有公交站点526个,其中:直线站515个,浅港湾站6个,深港湾站5个。公交站点500m覆盖率为100%。但是其公交站点容量不足问题突出,常规公交吸引力不足,公交分担率难以提升。

1.3 道路交通

罗湖区道路总里程247.06km。其中,高速快速路25.8km,主干道28km,次干道68.51km总路网密度为7.60km/km2,与深标存在明显差距。

截至2014年全市民用汽车拥有量311.15万辆,增幅20.4%。市域汽车密度1558辆/km2,建成区汽车密度3496辆/km2,密度全国第一。高峰期交通需求集中,交通压力较大。拥堵范围逐渐扩大,“金三角”地区尤为明显。晚高峰常发拥堵路段比高达到14.2%,并且主要集中在主干路,包括深南东路、滨河大道、沿河南路、爱国路、文锦南路等。如图2所示。

罗湖作为深圳东进的桥头堡,应充分发挥核心城区的作用,做好辐射带动和服务支撑作用,实现新的外溢发展。立足罗湖成熟城区的既有优势,更好地发挥区域中心的通道、平台作用,加强与东部地区在产业发展、城市功能、设施建设等方面的协作,对于罗湖引领东部发展,巩固罗湖中心城区的地位具有重大意义。

2 中运量轨道交通必要性和功能定位分析

2.1 必要性分析

①实现城市空间结构布局与产业发展的需要:罗湖区作为深圳东进战略桥头堡与发动机需要畅通的交通作为保障。罗湖区空间结构布局及产业转型升级将引发交通出行需求的变化,交通是支撑和推动城市发展的关键环节。

②机动化出行需求增加,地面交通服务能力提升有限:受道路交通拥堵影响,常规公交服务可靠性与运营效率低下,公交吸引力与竞争力远低于社会交通。为满足日益增长的机动化交通出行需求,亟需集约化的公共交通方式优化交通供给结构。

③轨道建设周期长,且密度提升有限:高峰时段,3号线布吉段高峰断面达3.4万人次/小时,饱和度为115%,拥挤程度严重。5号线布吉段高峰断面为1.9万人次/小时,饱和度达81%,拥挤程度较高。

④中距离出行比例高,缺乏有效交通工具:根据罗湖轨道数据统计分析表明,83%大运量轨道乘客都是对外出行,由此可见大运量轨道主要承担中长距离出行。居民出行调查数据显示1-5km的出行比例占整体出行量的30~40%,这部分出行由于没有合适的出行方式可供选择,开车比例高达23%,加剧交通拥堵,进而降低交通运行效率。

2.2 功能定位分析

中运量轨道交通是罗湖区公共交通系统的重要组成部分,与大运量轨道交通共同形成罗湖区的骨干公共交通系统。具体功能定位为:

①补充、构筑复合走廊:复合重要发展廊道,中运量轨道补充城市轨道进行次要通道覆盖,同时服务轨道盲区,解决大容量轨道站间距大、线路稀的问题。

②衔接,延伸,扩大覆盖范围:作为轨道交通方式的衔接与延伸线路,扩大轨道交通的覆盖范围,服务远端客流。

3 中运量轨道交通制式比较

中运量轨道交通有现代有轨电车、跨座式单轨交通系统、自动导向轨道交通系统、轻轨交通系统、悬挂式单轨交通系统等5种交通系统[4-5]。从各新型中运量系统制式的适用性来看,现代有轨电车、跨座式单轨、悬挂式单轨、自动导向交通系统四种制式在交通特性上较为适合罗湖区,其中现代有轨电车需占用一定的路权,适合在道路空间充足的区域发展,而跨座式单轨、悬挂式单轨和自动导向交通系统无需占用道路资源,且工程适应性较好。其中,跨座式单轨相比于其他制式占用道路资源更小,且对于地形条件较差、拆迁成本较高区域具有更好的适用性,工程投资方面较自动导向交通系统低,且已实现国产化(如比亚迪云轨等)。

现代有轨电车交通系统是采用新型低地板、钢轮钢轨、模块化、电力牵引的有轨电车车辆,多种路权方式,以地面线路为主的中低运量城市轨道交通系统。同时现代有轨电车因地制宜地采用地面线或高架线,运量也逐渐趋向于中等及以上运量的轨道交通系统[6]。

跨座式单轨交通系统指通过单根轨道梁来支撑,稳定和导向,车辆骑跨在轨道梁上运行的轨道系统[7]。其技术特点是:以梁代轨,这种桥梁不但具有传统桥梁的承载功能,更重要的是还具有轻轨列车行驶的轨道功能[8]。

悬挂式单轨交通系统,也称“空轨列车”“空中轨道交通”等,是车辆上部具有走形轮和导向轮,都置于轨道梁下方的开口箱型内,车辆悬挂于轨道梁下方,通过车体上方的走行装置实现车辆在轨道下方安全、平稳行驶功能的一种城市单轨交通[9]。

自动导向轨道系统主要适用于高架和地下。自动导向轨道系统一般采用独立路权,车辆采用胶轮承载驱动、配置独特的导向装置,具有爬坡能力强、曲线通过能力强、发车密度小等优越性能,可采用自动化运营等级 4 级(GOA 4)无人驾驶技术实现全自动无人驾驶[10]。

罗湖区中运量制式选择主要考虑以下几方面因素:罗湖区道路资源匮乏,道路宽度普遍较窄,建议选取占用路权较少的中运量制式;罗湖区是深圳最早开发的城区,在金三角片区拥有大量商业办公,为了降低中运量对城市景观的影响,建议在中心区采用地面交通制式;地形复杂,部分线路需要穿越山坡、桥梁等,建议采用爬坡能力强的高架形式。综上考虑,建议结合各线路特点选择不同制式。本文所列四中中运量軌道交通系统参数对比如表2所示。

4 交通需求预测分析

4.1 机动化交通需求分析

目前,罗湖区机动化出行中常规公交约100-120万人次/日,占比27.3%;轨道交通约90-100万人次/日,占比22.7%;小汽车(含出租车、单位大巴等)约200-220万人次/日,占比50%。

历年深圳市公共交通客运量数据显示:常规公交客运量在不断下降,已经从2014年634万人次/日下降到2017年486万人次/日。在轨道交通客运量不断上升,常规公交竞争力不断下降的情况下,远期常规公交保持目前的运行状态足以满足居民出行的公交需求。

现状罗湖区轨道长度35km,车站27座;根据深圳市远期轨道交通线网规划,罗湖区远期线路长度约68km,车站40座。目前轨道交通机动化出行约90-100万人次/日,预测远期轨道能承担200-220万人次/日。

远期机动化需求约620万人次/日,除了常规公交与轨道,小汽车需要承担240-280万人次/日。由于罗湖空间资源紧约,道路里程提升有限,由此,必然产生道路拥堵。因此,引入中运量轨道交通是十分必要与迫切的。

4.2 中运量交通需求分析

罗湖区远期小汽车出行量控制在160-180万人次/日;常规公交维持在100-120万人次/日;引入中运量轨道交通以后,考虑到轨道接驳带来的客流增长效益,预测远期轨道交通承担240-260万人次/日,则仍然还有40-60万人次/日缺口,这部分交通需求则需要中运量轨道交通来承担。如图3所示。

5 线网综合规划

遵循罗湖区中运量轨道交通功能定位,本次规划在大运量轨道交通线网的框架里提出了覆盖次要交通走廊与轨道接驳、延伸两种线路功能构想[11]。覆盖次要交通走廊,形成复合走廊,减少轨道盲区,解决大运量轨道站间距大、线路稀问题。接驳、延伸,扩大覆盖范围,收集远端客流。本文共提出5条线路,优先发展线路长度约33.4km,弹性发展线路长度约15km,共48.4km。

5.1 站点规划

中运量轨道站点规划原则主要包括以下五点:

①结合地铁线站点;

②覆盖主要客流集散点,如:学校、医院、大型商场、大型居住区、客运枢纽;

③分析道路条件,明确设置站点的可能性;

④结合城市开发、城市更新项目,改善出行环境;

⑤结合现状公交线路站点,适应新区居民出行特征。

罗湖区中运量线网一共规划了98个站点,平均站间距约590m。如图4所示。

5.2 换乘车站规划

本次中运量轨道交通线网规划一共规划了26座换乘车站,其中包含4座4线换乘,5座3线换乘,17座2线换乘(含4座2线中运量之间换乘)。具体换乘车站如表3所示。

5.3 制式规划

制式规划主要遵循以下原则[12]:

①道路双四以上有轨电车优先;

②避免高架对城市景观造成影响,经过城市中心区优先推荐有轨电车;

③易组织交路成网运营优先推荐有轨电车;

④相近线路推荐相同制式。

本次线网规划一共包含5条线路,其中T1与T4推荐采用地面有轨电车制式,T2、T3与T5建议采用跨座式单轨制式。如表4所示。

6 结语

经预测,2030年罗湖区机动化需求约620万人次/日,其中公共交通机动化出行约428万人次/日,中运量轨道交通约45万人次/日。未来,城市必然朝着集约化方向发展,随着罗湖区城市更新进程的推进,交通需求将快速增长,由于目前道路供给有限,只有通过发展公共交通才能很好的解决居民出行问题。结合深圳与国内公共交通发展经验,一方面,常规公交竞争力低,难以吸引客流;另一方面,轨道覆盖有限。因此,引入中运量轨道交通构成一体化交通系统,能够提高出行效率,改善出行品质,提升城市形象。

参考文献:

[1]陈聪.基于动力分析的中低速磁悬浮线路最大坡度研究[D].西南交通大学,2015.

[2]贠虎.中运量轨道交通系统车辆的分类及特点[J].铁道标准设计,2020,64(08):143-147,152.

[3]刘冠男.重庆市观音桥商圈中低运量轨道交通系统适应性分析[J].交通工程,2017,17(03):19-26.

[4]俞展猷.中运量城市轨道交通型式应用综述[J].机车电传动,2010(01):13-18.

[5]刘雷雨.悬挂式单轨车辆动力学性能及动态包络线研究[D].西南交通大学,2018.

[6]袁国柱,李雪峰.现代有轨电车系统技术特征[J].城市道桥与防洪,2020(09):204-207,25.

[7]崔东旭.跨座式单轨交通在重庆的适应性分析[J].河南科技,2020(10):94-97.

[8]刘建桥.基于机器视觉的跨座式单轨轨道梁晃动检测系统[D].重庆大学,2011.

[9]李梁,劉亚宁,扶巧梅.悬挂式单轨车辆的特点及应用[J].技术与市场,2017,24(12):20-22,26.

[10]曲婉,孙帅.自动导向轨道系统车辆及其走行部分析[J].现代城市轨道交通,2020(09):6-12.

[11]何萍,谭月.成都轨道交通多制式系统规划[J].规划师,2017,33(S2):159-163.

[12]董辰昊.城市轨道交通线网规划关键技术分析[J].居舍,2020(22):47-48.

基金项目:国家自然科学基金青年项目:41704026;江苏省自然科学基金:BK20191180。

作者简介:朱松(1989-),男,安徽淮南人,助理研究员,研究方向为智慧城市与多源融合定位。