动画材料的概念化认知与认知性概念*

陈树超

(福州大学 厦门工艺美术学院,福建厦门 361021)

提到动画片的物质材料,人们首先想到的是诸如“偶动画(puppet animation)” “定格动画(stopmotion animation)”“材料动画”等概念。但如果深究三个概念的内涵及关系,通常都是疑云重重。有学者早已意识到这个问题——《妙手“偶”得——中国定格动画》一书开篇就指出了这种疑惑,但作者没有纠结于此,而是选择了“定格动画”这一约定俗成的称谓。[1]通常来说,主流意见都倾向于认为三者是同一个事物,比如有人明确表示:“材料动画与定格动画、逐格动画实属一个概念,都是强调采用传统的逐格拍摄法进行制作的动画类型。”[2]如果算上翻译的问题,这个概念列表还可以继续拉长,添上诸如“停格动画”“摆拍动画”“逐帧动画”等说法,似乎没有人愿意去碰诸如“哪个说法更贴合学理意义上的概念”之类的问题。但是,概念增殖的现象是客观存在的,诸多关于动画材料的表述非但没有丰富动画理论的建设,反而令后者陷入尴尬的境地,因而亟待美学层面的化约。

一、概念化认知及其文化符号学问题

从较为直接的层面上看,关于动画材料的各种概念表述的增殖,很大程度上是缘于历史问题和国外概念的翻译。“偶动画”更加贴近中国本土动画类别描述的概念史,《电影艺术词典》将美术片作为电影的四大片种之一,并将其认定为对动画片、木偶片、剪纸片、折纸片的统称。剩下的其他说法,或是后来对“stop-motion animation”的不同翻译,或是从技法层面出发的直译,如“逐帧动画(frame by frame)”。类似的问题已经被学者指出,即概念移植脱离西文背景所带来的困惑:“当我们把西方的‘animation’概念移植中国并翻译成‘动画’之后,仅保存了这一概念对于动画艺术的意义指涉,却丧失了其所拥有的在西文中丰富的背景知识,因而麻烦接踵而至。”[3]在我们讨论的这个话题中,同样也有类似的麻烦。有人会认为动画片的物质材料不限于木偶或泥偶等,比如早在1962年捷克的《毛线小人历险记》,该作品使用了毛线来呈现运动,因此有人会认为“偶”的外延过于狭窄。但如果抛弃偶动画的概念,“定格动画”的说法显然太宽泛,同样无法让人满意,因为传统的动画片都是基于逐格拍摄的,即使是在技术发达的今天,也无法抛弃动画片的这个基本原理。至于“材料动画”,这个概念就更奇怪了——有什么动画片的制作不需要材料呢?

但是,正如我们所见,这些疑惑丛生的概念,还是流行起来了,尤其是在年轻动画学子的口中,“定格动画”“材料动画”“停格动画”等概念出现的频率非常高。所以,尽管我们非常清楚这些概念本身存在很多问题,但还是要无奈地承认,如同“动画片”替代“美术片”的约定俗成一样,关于动画材质的各种概念,也正处于逐渐约定俗成的过程中。从语言学的角度讲,索绪尔重视语言符号的共时性维度,认为符号的“能指”和“所指”是约定俗成的。众所周知,索绪尔的语言学重视符号和对象关系的“任意性”。但是,在动画材料的相关概念表述中,给我们带来困惑的根源恰恰是过于“任意”了。换句话说,思考该问题的逻辑起点是诸多概念突然流行起来的原因。

符号指涉概念,即同类事物之集合的理解,而非具体事物。它有可能是知识性的,也有可能只是认知的表象。较早思考“概念化认识”的是康德,他认为,“一个对象的知识只有在两个条件下才是可能的,首先是直观,通过它对象被给予,但只是作为现象被给予;其次是概念,通过它一个与该直观相应的对象被思维”[4]。直观不同于知识化的概念,但是,概念与直观密不可分。无论是“定格动画”“偶动画”还是“材料动画”,人们都能理解这些概念指的大概是什么,即那种朴拙的、凸显物质材料本身质感和运动规律的图像叙事艺术。在数字动画大行其道的今天,这种“守拙”的艺术风貌经常令人耳目一新,却又对该如何描述它们感到困惑。当感性直观带来的意义难以捕捉的时候,人们便基于各种不同的目的,通过多种符号不断接近所要传达的意义。也就是说,“概念化”认知的意图并没有使直观真正导向知识,即“认知性”概念,反而造成了直观与概念的错位。

因此,在无意识的惯性上,我们可以接受大致能形容它的众多概念,以期待越来越多的人能够重视这一事物。但是,概念话语的膨胀反而带来意义的加剧失落,称呼它的概念越多,我们越难以搞清楚它是什么了。就像一个常见的比喻——手攥得愈紧,愈难将手中的沙留住。动画材料相关的概念增殖现象作为一种表征,体现的是技术进步和历史传承之间的进退失据。赵毅衡在论述当代符号危机的四个特征时,着重提到了概念增殖的问题,他用“反弹单轴化”[5]来形容这个现象。借用语言学的双轴理论,他认为,在先前的文化中,组合的规定非常强势,人在聚合轴上的意义认同幅度非常狭窄;而在“后期现代”的社会阶段,情况正好相反,横向组合结构的稳定性被削弱,意义不断弥散化,附着到层出不穷的新符号中。结合本文关注的问题,动画材料相关的概念增殖现象可以描述为,动画理论对基于材料分类标准的理论叙述组合(横轴)对具体概念的规定性被削减,可任意替代的类比性称谓(纵轴)不断膨胀。

我们初步可以感受到,摆拍动画、材料动画等等说法的产生,尚未成功地从直观跃入认知性概念的领地。恰恰相反,诸多概念的增殖现象属于文化符号学问题,其中往往渗透着非理性的因素。从学理层面的概念辨析角度入手,分析诸多概念的适用性的思路,的确容易陷入窘境。这或许是很多学者回避此类概念辨析的原因。但如果换一个思考角度,将它们当作流行话语,思考其何以引领时尚,或许会有一些新见,正如米德所言:“我们分析符号,探询使用这些符号的个体心灵的意图,并试图发现这个符号是否在他人心灵中诱发同样的意图”[6]465,“……蓄意的姿态或符号,因其蓄意,始终以孕育它的经验和行为的社会过程为前提”[6]470。

二、概念的“时尚性”及其观念

如果将那些重视物质材料的动画片的定义当作一种流行话语的生产,那么会发现,这些语词表述的内在矛盾在于,一方面人们公认它们指的是相同或相近的一类动画片,而另一方面指涉什么似乎变得不是最重要的,重要的是“言说”这类动画片的行为本身——虽然无法说出偶动画和定格动画等的区别,好在人们至少还在谈论它。罗兰·巴特借流行服装讨论时尚时,谈到了时装符号意义的两个层面,一方面是服装的形式(指涉自身),另一方面是世界(符号意义框架),意义的丢失是流行符码本身存在的目的。他说:“能指(即流行时装表述)不断地通过意指作用的结构释放意义,但这种意义最终仍不过是能指本身。……其唯一的目的就是使它精心加以详细阐述的意义失落。”[7]据此,高宣扬认为:“从符号与意义的关系而言,流行文化所采用的符号形式不同于一般语言所表现的符号形式。这种区别主要表现在两个方面。第一是在其符号同意义的相互关系方面,第二是在符号形式本身。”[8]换句话说,不仅符号和具体事物间的关系十分随意,更突出的特征是,语词的生产本身比它与所指事物的对应关系更重要。如果以时尚的逻辑来考量材料动画、定格动画、摆拍动画等诸多说法的话,重要的不是说的是什么,而是换不同花样去说的行为本身。

人通过语言符号来言说意义,符号之所以会出现,恰恰是由于意义的“不在场”。反之,如果从诗意追求的审美层面谈,我们经常说的“一切尽在不言中”,便指的是不需要符号便可传达的意义,这里指的是意义的“遗失”降低了信息含量,带来朦胧的诗意效果。在格雷马斯的论述中,“语义丢失”的典型例证便是“娱乐化动作”,他以舞蹈为例,认为神话话语的“非神圣化”导致了语义丢失,只剩下“话语的叙述形式”。[9]语义丢失的现象包含但不限于舞蹈动作,它早已渗入了大众文化,费斯克指出节假日“身心调剂”的“官方意义”丢失,取而代之的是狂欢节的“大众意义”[10]。审美领域和大众文化的状况另当别论,在学术概念的领域中,大规模的语义遗失现象是需要警惕的。

那么,这一系列看起来非常不严谨的表述何以成为时尚?在回答这个问题之前,首先要思考这些概念表意上的偏重,因为,“态度所指向的东西是什么这个问题,与其语言对应体即各种言述所关于(about)的东西是什么这个问题密切相关”[11]。不难发现,除了偶动画和材料动画之外,其他的诸如定格动画、摆拍动画、停格动画、逐帧动画都是试图从动画片对时间的处理方式上展开区分的。Animation 一词在西方语言中有“赋予生命”的词源背景,该词并不先天具有“运动”和“图像”的含义。但在中文的语境中,“动画”一词直接指称“动起来的图像”,已经包含了时间加工的意义。不管是“定格”“摆拍”,还是“逐帧”,指的无非是时间加工的方式。更为显而易见的是,与普通动画片相比,指称这类(偶动画等)动画片时,艺术空间加工的意义无疑应该更为凸显,但是,却没有人曾经质疑过“大一统”的时间加工的语词在该领域成为流行概念的原因。

关于时间的问题还涉及动画片的发展史。当提及偶动画或者定格动画,人们首先讲到的是,它是一种古老的、历史悠久的动画样式,经常追溯到的“复古”作品是法国人埃米尔·科尔的《小浮士德》[12],展开“过往不再”的怀旧。但是,奠定科尔在动画史中地位的却不是偶动画,而是他将卡通的变形运动与电影式的影像叙事结合起来,在动画片仍处于“杂耍”地位的初始阶段时,找到了一条平衡艺术与商业的道路,这是一种倾向于在动画片时间处理方面的贡献。在空间维度(工艺美术层面)上,下更多功夫的人反而是技能更加广博的雷诺。但雷诺却远不如前者幸运,萨杜尔评价道:“雷诺在他的发明事业中表现出一种全面的才能,这种才能很可以和文艺复兴时期某些杰出艺术家相比拟。……专长的缺乏,它显示出雷诺只能是一位手工业者,而不能在电影工业的新人物中称雄。”[13]看来强调从时间维度去认识动画片,在动画起源的时候便已埋下了种子。

由于计算机数字技术的助力,今天已不需要像前辈们那样,在设计立体角色和场面纵深时,一张一张地画出很多画幅,甚至在很多情况下,也无须大规模地在树脂片上描线和操作摄影台。那些工作量巨大的工艺美术操作曾经令艺术家们有意或无意地思考动画在空间层面的美学意义。素材的数字化意味着几乎一切都可以模拟,能够轻而易举地使虚拟素材的运动无比流畅,已经少有人像万超尘那样为了追求木偶的流畅运动,而去“冥思苦想出用手操作木偶关节”[14]。在承认数字技术极大解放了文化产品生产力的同时,无法忽视的是技术变化给人的思维和观念带来的影响,因为它关涉的不仅仅是具体的实践,更是人与世界打交道的方式,海德格尔称“技术正是在去蔽的意义上而不是在制造的意义上是一种‘产生’”[15]。它影响着人对动画材料这一事物之意义,及对动画材料与人本身关系的理解。可以说,正是人对物质材料“有限性”的体悟成为偶动画空间美学建构的起点。不幸的是,它被隐藏在数字虚拟技术的勃勃雄心背后,正如麦克卢汉所说:“新技术对人的注意力来说犹如催眠曲,新技术的形态关闭了判断和感知的大门。”[16]不难发现,如果在动画制作层面区分“被摄对象本身的控制”和“图像素材的控制”时,“定格”“摆拍”“逐帧”等说法皆是对于虚拟素材控制和加工的描述。这些概念的流行,与数字技术的影响不无关联。

当人们在数字虚拟图像的时代,定义那些对物质材料的感知有所考虑的作品的同时,也没忘记将其纳入怀旧的时尚话语。即使是在评价《至爱梵高》时,也会称其还原了梵高作品那种“油画的质感”,将其归功于“定格”的手段,把动画片用了很久的经典原理转化成时尚的概念。所谓“油画的质感”是美术领域中常见的说法,只不过相对于主流的卡通,严肃精致的传统美术用语显得更为复古。动画片是一种处于电影和美术之间的艺术,如果不将空间、质感的表述一体化,纳入到与时间话语相关的整个历史叙事中,便无法从短短的动画发展史中挖掘出可供复古的文化消费符号,因为,复古的时尚消费需要“古”与“今”相区分的概念标尺,不然怀旧无从谈起。而这个区分也需要师出有名——从传统动画到数字动画的进步立场看起来十分方便。这样,技术进步主义和流行文化的时尚消费互相配合,成为动画材料相关概念不断增殖的原因之一,即制造概念符号,使历史和匠心的消费更加名正言顺。

然而,从美学意义上讲,空间层面的艺术加工对动画片有着特殊的意义,因为物理工艺的技法与人对物质现实的知觉之间存在紧密的联系。梅洛-庞蒂甚至说:“被知觉的世界是所有理性、所有价值及所有存在总要预先设定的前提。”[17]对知觉的强调不限于审美领域,施皮格伯格告诉我们:“知觉是科学和哲学的发源地。”[18]但是,主流的概念都强调时间加工,相对而言,工艺美术在动画的概念和命名的意义上被冷落。这给很多动画师带来了身份焦虑,流行的概念至少在不断提醒动画类别之间存在差异,似乎可乐观其成。但是,事与愿违,“对差异的崇拜正是建立在差别丧失之基础上的”[19],绝大多数新概念都无法完美凸显动画片对于艺术空间和物理质料的强调。平衡电影叙事和工艺美术、时间与空间、物质和虚拟的“概念化”认知冲动,作为一种合理出发点,却以艺术身份的旁落为前提。数字技术在很大程度上解决了运动设计的流畅性问题,但是,时间维度得以彰显的同时,空间的意义也在不断被遮蔽。被冷落的传统裹挟着自我怀疑,不得不制造众多的新概念,以示一种不拘泥于传统的、进步的姿态,慌不择路地,也是十分无奈地搭上进步和时尚消费的列车。这是导致概念增殖的另一个原因。

三、作为认知性概念的“偶动画”

很多学者意识到偶动画发展的困境,有人从时代变化背景下,创作心态的转变入手展开思考,认为“沉稳的心境”和“近乎虔诚的创作态度”是偶动画创作所需要的,意在说明偶动画的创作对艺术家的要求更高。[20]更有甚者,为了突出物质材料的重要性,提出了“材料即形式”的说法。①参见孙聪:《材料即形式——论动画材料与材料动画的形式风格》,《北京电影学院学报》2004年第3 期。根据常识,“形式”是和“内容”相对应的文艺理论概念,如果材料等同于形式,则无异于取消了艺术家的主体意识。放在中华美学的语境中,“物我同一”也绝非等同于西方后现代主义式的互相消解,比如,王国维的“无我之境”与“有我之境”相对应,是对传统艺术境界的类似谱系式的描述,使其从混沌走向清晰而非相反。诸如此类通过凸显物质材料在动画创作中的分量,平衡美术和影视在动画片创作中的重要性,是学者们普遍采用的思路。当然,也有人索性直接将“材料”纳入“时间”的维度统合考虑。[21]将一切形式纳入空间中存在的物质材料,或者将一切动画物质材料纳入时间性的叙事,都体现出学者们对“材料失语”、概念增殖现象保持警觉的理论冲动。但是,如果将该问题纳入一元化的理论思考,反而不易揭示动画片的物质材料和运动、叙事之间的玄妙关系。

今天来看,我国的偶动画作品都是根据不同题材的需要,平衡材料本身的特性与流畅动作的叙事要求。《孔雀公主》(1963)大篇幅表现了孔雀国公主柔美的舞蹈动作,即是借助了柔韧的银丝骨架来完成。但该作品中的舞蹈并不是完全模拟人类动作的仿真性设计,而是使动作恰当地顺应木偶和银丝骨架的材料特性。公主的动作舒展流畅,而王子的动作则刚健沉稳。木料的坚硬、银丝的柔韧,配合上动作的人工设计,形成一个顺应到改造材料特性以融入叙事的过渡,可谓“大巧若拙”。在《一只鞋》(1959)中,布偶被用来承担老虎这一角色的拟人化表演,布料的材质更易还原人对动物皮毛的感知,其拟人化的动作设计也便于叙事的展开。该作品中,毛大娘醉酒后停顿与晃动的步态将偶类动作发挥得恰到好处,甚至给人一种谐趣式的“神与物游”之感。这类作品的共性在于,既顺应物质材料的特性,又充分发掘材料在动作设计中的可能性,以便将其纳入图像叙事和修辞的整体要求中去。

但另一些作品则正好相反,倾向于大幅度顺应材料的特性,不追求叙事的流畅性与复杂性。比如扬·史云梅耶的作品《对话的维度》(1982),这部作品采用黏土材质的泥偶的“形变”来思考人与人沟通的可能性。虽然作品中的两个泥偶皆为仿真度较高的人物形体,但该作品并没有牺牲泥塑的物理特性去模仿人类的动作。不试图讲述一个故事,而是要表达一种哲理思考。如果不追求动作层面的仿真,就无法通过连贯动作的组合、丰富的视点转换手段,将造型的考虑纳入丰富的电影语言规则中去。聂欣如认为:“复杂的叙事对造型的要求高,材料的表演往往让位于人物的表演;简单的叙事对造型的要求低,也不需要塑造性格复杂的人物,材料的属性可以得到充分的展示。”[22]

可见,对于动画片的材料而言,不同的作品体现出不同的审美偏向,不可一概而论。顺应材料特性,牺牲复杂叙事的作品更切近于“感知”;利用和改造材料,使其顺应叙事对动作设计和表演要求的作品,则切近于“想象”。胡塞尔曾试图区分感知和想象:“想象把内容立义为对象的相似物,立义为对象的图像,而感知则把内容立义为对象的自身呈现。”[23]在他看来,“感知”基于意识行为的“意向本质”,将对象的质料内容“立义为”对象自身。倪梁康认为:“胡塞尔在相当明确的程度上证明了一个他想证明的命题,即:在感知和想象之间不存在一个过渡区、一个既此亦彼的中间地带,它们是两个本质不同的区域。”[24]建立在动画材料“实然”(有限性)之上的感知,和材料的“应然”(自由)即人基于想象等展开的造型加工和动作设计,在形而上的学理上应予以区分。不然便会进入二者互相遮蔽,“横看成岭侧成峰”,最终皆不可见的窘境。

但胡塞尔的哲学毕竟是形而上的思考,在动画艺术研究的视角下,感知与想象还应落到材质本身的特性和基于材质特性的动作潜质挖掘的形而下视阈;胡塞尔的意识分析是在哲学奠基层面上的定性区分,而艺术创作是一个连贯的过程,最终的作品也是作为整体的具体事物。在形而下的视阈中,感知和想象之间丰富的过渡空间,恰是偶动画美学特性的关键。不同的作品,是以不同的方式触及感知与想象这两个端点的。其中的审美意味,来自于材料自身“动”的规律与可能性,及其转化成影片叙事和修辞意义的“动”的创造性手段。朗西埃认为:“影像从来不是一个简单的现实。电影影像首先是一些操作,是可说物与可见物之间的一些关系,是一些与之前和之后、原因和后果进行游戏的方式。”[25]由于物质材料本身的丰富,动作设计的手段也随之千变万化,偶动画在运动设计方面的可能性其实极为丰富,在海德格尔那里,作为一种图像表象能力的想象力,“是使得感性直观和知性统觉可能的本源……有‘使……可能’的存在论意义上的构成功能”[26]。这是一种存在论意义上的时间表述,它承接着在叙事的因果推理层面的、理性化的时间,以少即是多的观念达到艺术时间维度的自由想象。

雕塑同样侧重材料感知,但更着力于空间造型和材质之间的关系。有些纪录片常会拍摄一些手工艺创作,张以庆的《君紫檀》用纪实的手段来传达紫檀家具的感知特性,呈现紫檀的厚重与雅致,是一部非常优秀的作品。纪录片长于物质材料整体质感特性的还原,追求真实的感知体验,无须利用其特性来设计动作。而偶动画恰恰相反,不同材质的运动可能性需被充分发掘,这个过程本身即熔铸了艺术家的想象力。物质材料统合身体感知确实存在某种合规律性和目的性的含混,然而,“含混并不模棱两可,不是顾左右而言他,而是出现在认识、身体、事物中的某种辩证形态”[27]。

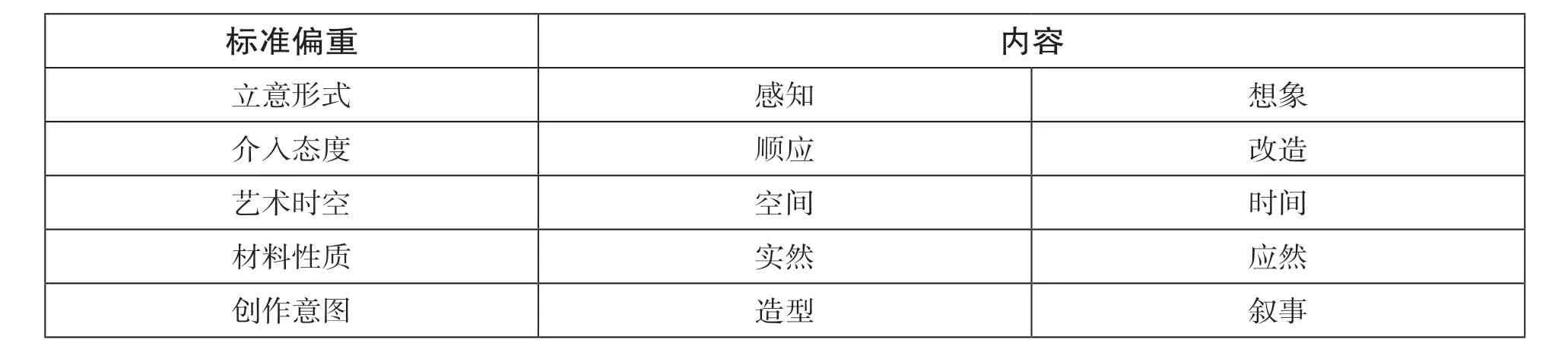

因此,偶动画从形而上到形而下,按照不同作品的偏重标准,呈现出二元化的审美认知结构,可由下表粗略观之。

表1 偶动画二元审美认知范畴略表

当然,该二元结构不仅适用于偶动画,也适用于其他对材质特性有所追求的动画作品。之所以选择偶动画来阐释这个问题,是因为偶动画在动画史中更为典型,也是一种主流动画形式,它对空间艺术的侧重更为明显和突出。选择偶动画这个概念,也更能够对当下存在的诸流行概念对艺术空间普遍忽视的现象有所针对。中国传统的动画片少有史云梅耶那样放弃叙事的先锋艺术,历来不会在材质和造型、叙事上各执一端,而是一直在顺应“物”之特性的前提下展开想象,使其“有所用”,即材料的缺陷同时也是其优势。这也跟中国传统的艺术思维有关,庄子谓“物无非彼,物无非是”,“物固有所然,物固有所可。无物不然,无物不可”(《庄子·齐物论》)。用徐复观的话来说,这种理想即“超共感的共感,共感到己化为物的物化,想象到‘物物者与物无际’的无所用其想象的想象”[28]。物的自然属性与人的主观意图的罅隙、机变之间所生成的活泼、自由的艺术境界才是中国传统艺术家所推崇的。

“偶动画”这一概念拥有先天的中文语境关联,应该是较为适宜的概念。与其他概念相比,该概念兼顾造型的空间感和“动”的时间处理,包含感知与想象两个向度的审美意义建构的过程,该概念无疑具有较强的“认知性”。“偶”的范围很大,不同国家、不同历史阶段的各种玩偶或简或繁,形貌极为丰富,只要借助了偶类表演的动画片,皆可归于偶动画。至于淡化偶类造型追求的作品,意在摆脱偶的表演风格,材料的物理属性经常被动画的“形变”式运动、虚拟的图像所淹没,从这个角度来说,这些作品与漫画式的动画片相比,距离并不算远,依然可以归于普通动画片(狭义)的范畴。同时,玩偶和动画片都是儿童非常喜爱的事物,他们会根据对玩偶的直接感知建立自身的认知图式,并在此基础上展开联想。认知心理学发现,人的认知结构在不断形塑着事物结构图示的表征,该图式“是一类相关物体或模式的最能猜得到的样式,它整合了形式或模式的最典型(最常见)的特征”[29]。电影认知理论同样是采用“感知理论”“推理理论”等“来理解电影在因果叙事、时空关系等方面是如何被接受、被理解的”。[30]偶动画兼顾材质和立体造型,对运动设计的影响更为直接且明显,同时,该概念整合时空两个方向的艺术处理手段,兼顾感知和想象的审美认知方式,是一个“认知性”的概念。它不仅能够帮助我们全面地认识动画材料的相关美学问题,而且能从儿童教育的角度给予一定的启发意义。

结 语

当我们从材料的视角审视动画片这一事物的整体时,对材料的综合身体感知和由此衍生的想象性叙事是等量齐观的,二者不可偏废。但必须强调的是,当我们谈论的是一种动画类别时,材料本身的物理属性及人的感知意向投射所形成的知觉印象无疑是第一位的,正如一位动画创作者所说:“偶动画真的会带给观众一种仿佛实在存有、兼具触感和重量的视觉感受。这种独特的视觉魅力,我想就是偶动画令人着迷的地方。”[31]人的感知经验越是被数字化生存所胁迫,物之感知便越应引起艺术研究的重视。冲破虚拟之网,以唤起直接身体感知,同时也是解放想象。与物直接打交道的深层需要,是存在论意义上的,这种乐趣远胜于击鼓传花式的概念游戏。杨春时认为:“中华古典美学和西方现代美学都主张审美不是人与物的关系,而是自我主体与世界主体的关系,通过主体性交流、对话达到对存在意义的体验和理解。”[32]偶动画正是以艺术的方式,不断地触碰物质世界的实然与应然。这才是这类动画片的独特价值。因此,在时间艺术的维度上对此类作品加以定义并不十分合适,而是应回归综合艺术的特质,凸显其二元性的审美认知结构,从概念性认知进入认知性概念,以重建中国动画理论的主体性和自信心。

——介绍一部你喜欢的动画片