《新疆图志·人物志》“之”字用法探析

伊扎提古丽·万里

(新疆师范大学,新疆 乌鲁木齐 830017)

《新疆图志》编纂于宣统元年(1909)三月至宣统三年(1911)十二月,是新疆建省后官方修订的第一部较为完备的地方通志。其中以说明人物为主的分志《人物志》共两卷,分别按照朝代顺序说明人物(不计重出)共180位。目前方志的语言研究成果较少,而方志不仅具有极高的史料价值,还具有一定的语料价值,值得语言学界关注。“之”作为一个从古代沿用至今的词,前辈时贤已从不同方面对其进行了研究。纵观学界已有研究成果,不难发现相关研究主要集中于探讨“之”在专书中的使用情况,如何乐士的《<左传>的“之”》,马凌燕的《<诗经>中“之”字用法与沿革》等。本文拟从《新疆图志·人物志》中“之”的使用概况入手,结合例证对“之”的不同用法进行具体分析,以期为汉语史专书研究中“之”的探讨提供一定资料参考。

一、《新疆图志·人物志》中“之”的使用概况

《新疆图志·人物志》中“之”共287见(计重出)。关于专书中的“之”研究已有很多。其中何乐士从“之”在语法结构中的特点入手对《左传》中的“之”进行研究,其研究成果可观且全面。从“之”的语法功能入手,何乐士将“之”的用法主要分为代词、助词、动词、连词、语气词五类。我们基本认同何先生的分类,但结合《新疆图志·人物志》语料的实际情况,我们发现《新疆图志·人物志》中出现的“之”的用法有不同于《左传》中的“之”的部分,《新疆图志·人物志》中的“之”主要可以分为代词、助词、兼词、动词、连词五种用法,使用频次及频率如表1所示:

表1 《新疆图志·人物志》中“之”各用法使用频次及频率表

表1数据表明,《新疆图志·人物志》中“之”的代词用法最多,占比为66.90%;连词用法最少,占比为0.35%,同时具有助词、兼词、动词用法。结合《新疆图志·人物志》中“之”出现的情况,下文将一一进行分析。

二、《新疆图志·人物志》中“之”的代词用法

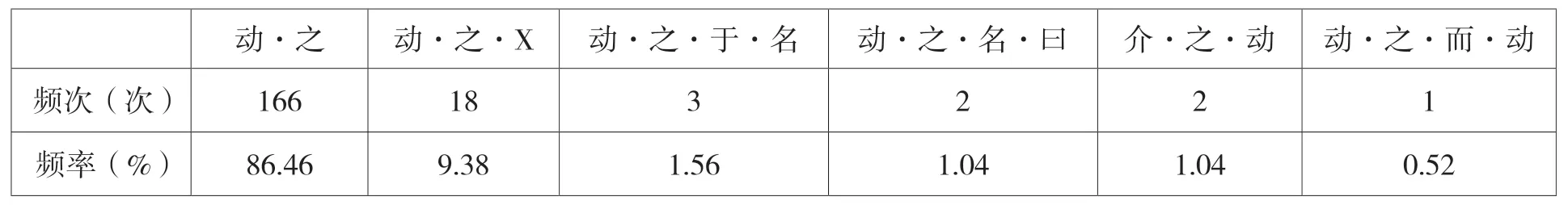

《新疆图志·人物志》中的代词“之”最多,共有192见,占《新疆图志·人物志》中“之”总比的66.90%。根据前后语法成分的组合,可分为“动·之”“动·之·X”“动·之·于·名”“动·之·名·曰”“介·之·动”“动·之·而·动”六类。

(一)动·之

《新疆图志·人物志》“之”作为代词的用法中,此种格式出现频次最多,共166见,占代词用法总比的86.46%。此格式中,动词可分为两类,一类是本身就是动词的词,一类是临时活用为动词的词。此格式中的“之”,主要作宾语,代表之前或之后出现的人或事物,承受动词表示的动作行为。在《新疆图志·人物志》中,仅1例“之”指后面的部分外,其余“之”均代表之前出现的人或事物。

1.动(非活用)·之

此类用法共有155见(计重出),占“动·之”格式总比的93.37%。例如:

(1)薛延陀毗伽可汗方强,契苾诸酋争附之。

(2)复安西节度使夫蒙灵詧讨莫贺达干,斩之。

(3)会一野马北来,诸王哈扎尔射之,殪。

例(1)中,状语“争”修饰动词“附”,“之”指代之前的“薛延陀毗伽可汗”。例(2)中,动词为“斩”,“之”指代之前的莫贺达干。例(3)中,动词为“射”,“之”指代之前的野马。

2.动(活用)·之

此类用法共有 11 见,占“动·之”格式总比的6.63%。在此格式中,活用作动词的是形容词、名词。例如:

(1)当是时,兄弟让国,人多贤之。

(2)安三、安四,俱呼图壁人。性豪侠,不事产业,以樗蒲为生,庸俗多轻之。

(3)敕以中书右丞相安图女妻之。

例(1)、例(2)“之”前为形容词活用作动词。例(1)“贤”为形容词的意动用法,指“以……为贤”。“之”指前文的“彻伯尔兄弟”。例(2)中,“轻”本为形容词,这里活用为动词,表示“轻视”。“之”指代安三、安四兄弟两人。例(3)为名词活用作动词。例(3)中“妻”本为名词,在这里活用为动词,表示“做妻子”。“之”指代前文出现的人物巴延。

(二)动·之·X

《新疆图志·人物志》中此类共出现18见,占代词总比的9.38%。具体可以分为“动·之·曰(为)”“动·之·补语”“动·之·动”“动·之·名”“动·之·耳”五类。

1.动·之·曰(为)

此类共6见,占“动·之·X”格式的33.33%。我们参考何乐士的研究可以分为两种:一种是“曰”后带有名词,《新疆图志·人物志》中有3见:

(1)称之曰扬公。

(2)名之曰坎。

(3)尊之为傅。

例(1)、例(2)是“动·之·曰”类型。其后分别带的“扬公”“坎”均为名词。例(3)是“动·之·为”类型,其后带的也是名词“傅”。还有一种是后面带有直接引语,共有3见,如下:

(1)帝诘之曰:“迪延汉人民疆土,悉归於我,汝负印何之?”

(2)谕之曰:“是朕旧居地,汝往治之。”

(3)尝语之曰:“朕昔在潛邸,谁不愿事朕者,卿虽召不至,今乃知真得大臣体。”

以上三例,为“动·之·曰”类型,后带的都是直接引语。

2.动·之·名

此类有5见,占“动·之·X”格式总比的27.78%。如下:

(1)先世居辉和尔之地,自布克汉为之君长,传三十余世。

(2)徙之甘州。

(3)证之简编。

(4)载之简册。

(5)徙之塞内。

例(1)中的“为之君长”中的动词是“为”,“之”后是名词“君长”。例(2)中的“徙之甘州”中的动词是“徙”,“之”后的名词是“甘州”。例(3)中的“证之简编”中的动词是“证”,“之”后的名词是“简编”。例(4)“载之简册”中动词是“载”,“之”后的名词为“简册”。例(5)“徙之塞内”中动词是“徙”,“之”后的名词是“塞”。

3.动·之·补语

此类共有3见,占“动·之·X”格式的16.67%。

(1)待之甚厚。

(2)送之十里。

(3)斥之如故。

例(1)的“甚厚”补充说明“待之”的程度。例(2)“十里”补充说明“送之”的距离。例(3)“如故”补充说明“斥之”的方式。

4.动·之·动

这种格式就是指兼语式,共2见,占“动·之·X”格式的11.11%。

(1)母教之读书。

(2)使胁之降。

例(1)中,“之”为“教”的宾语,又为“读书”的主语。例(2)中,“之”为“胁”的宾语,又为“降”的主语。

5.动·之·语气词

此类共有2见,占“动·之·X”格式的11.11%。例如:

(1)授之耳。

(2)而谳已定,将出之矣。

例(1)中“授之耳”的动词是“授”,“之”后的语气词为“耳”。例(2)中“出之矣”的动词是“出”,“之”后的语气词是“矣”。

以上我们对《新疆图志·人物志》中的“动·之·X”格式进行了分析,发现其中“动·之·曰(为)”格式频率最高,占“动·之·X”格式的比为33.33%,而“动·之·语气词”格式频率最低,占“动·之·X”格式的比为11.11%。

(三)动·之·于·名

此类共有3见,占总代词比的1.56%。一般“于”后跟的都是名词。例如:

(1)著之于篇。

(2)又率众要之于遮留谷。

(3)庄圣太后闻其廉谨,求之于太宗,凡中宫军民匠户之在燕京、中山者,悉命统之。

例(1)中,动词为“著”,“之于”后为普通名词“篇”。例(2)中,动词为“要”,“之于”后是地名“遮留谷”。例(3)动词为“求”,“之于”后是人物“太宗”,在此例中“之”指代的部分在后面。

(四)动·之·名·曰

此类共有2见(计重出),占总代词比的1.04%。例如:

(1)何力被执也,或谗之帝曰:“何力入延陀,如涸魚得水,其脫必遽。”

此例中动词是“谗”,“之”后的名词是“帝”,与“曰”一起构成“动·之·名·曰”格式。

(五)介·之·动

此类共有2见,占总代词比的1.04%。

(1)明日,贼复拥众袭东门,与之战。

(2)阳湖恽敬为之序。

例(1)中,“之”作介词“与”的宾语,表示对象。例(2)中,“之”作介词“为”的宾语,也表示对象。

(六)动·之·而·动

此类格式一般表示转折,在《新疆图志·人物志》中仅有1见,占“之”代词用法格式总比的0.52%。如:

(1)帝方欲大用之而卒。

例(1)的含义为皇帝正想要重用他,他却突然离世了。“动·之·而”格式表示转折关系,“之”在这个句子中,作了动词“用”的宾语,后带有连词“而”和另一个动词“卒”。

以上我们对《新疆图志·人物志》中的“之”代词用法按照前后搭配的语法成分进行了详细分析,各类代词用法的频次及频率如表2:

表2 《新疆图志·人物志》中“之”代词用法分类频次及频率表

表2数据显示,《新疆图志·人物志》代词“之”中“动·之”格式占比最多,占总代词比的“86.46%”;而“动·之·而·动”格式占比最少,占总代词比的0.52%。

以上是《新疆图志·人物志》中“之”代词用法的具体分析。通过观察以上这些格式类型,不难发现“之”前后可搭配的成分有很多,且在这些例子中的“之”全部译为第三人称“他”或者第三人称复数“他们”。没有第二人称或者第二人称复数,这种现象的产生是有一定原因的。《新疆图志·人物志》是说明语体,内容以说明人物为主,被说明人物对于编纂者而言是他方,因此在说明人物的过程中,编撰者常常使用指代性强的“之”来指代被说明人物或者该人物所涉及的其他人物。此外,《新疆图志·人物志》中的“之”的指代功能是十分稳固的,无论前后成分如何变化,它的指代性依旧存在,指代第三人称或第三人称复数。

三、《新疆图志·人物志》中“之”的助词用法

《新疆图志·人物志》中“之”的助词用法次多,共有88见,占《新疆图志·人物志》中所有“之”的30.66%,主要作结构助词。根据与前后语法成分的组合,可分为两类,一是“定·中”结构;二是“主谓间取消句子的独立性”。

其中“定·中”结构主要可分为五类:一是表示修饰关系;二是表示领属关系;三表示时间、空间的范围;四是补充音节;五是表示分子与分母的关系。

(一)“定·中”结构中“之”的助词用法

《新疆图志·人物志》“定·中”结构中的助词“之”共84见,占助词“之”的95.45%。具体有以下几类:

1.修饰关系

此类在《新疆图志·人物志》中共37见,约占“定·中”结构中助词“之”的44.05%,格式一般为“定·中”。可充当定语的一般有形容词、名词、动词结构。例如:

(1)八珍之味不知御。

(2)而山川奇伟之气,发皇震荡。

(3)途中多纪行、詠古之作。

以上三例均表示修饰关系,即“之”前的成分修饰“之”后的成分,这里的“之”也可以译为“的”。例(1)的定语由名词“八珍”充当,例(2)的定语由形容词“奇伟”充当,例(3)的定语由动宾结构“纪行”“詠古”充当。

2.领属关系

此类在《新疆图志·人物志》中出现37见,占“定·中”结构中助词“之”的44.05%,格式一般为“定·中”,充当定语的一般为名词,指人名。例如:

(1)高昌王舒穆德济之孙。

(2)命阿法布之子拜达勒袭千户。

(3)赫噜世,穆宗乳媪之兄也。

以上这些例子都表示领属关系,即“之”后的人或物均与“之”前的人或物有亲属关系,这些例子中的“之”都可译为“的”,且定语均为名词,为人名。

3.表示时间、空间的范围

此外,还有一种是位于表示时间、空间范围的结构之间的“之”,格式为“名·之·方位名词”。在《新疆图志·人物志》中处于此类格式中的“之”共6见,占“定·中”结构中助词“之”的7.14%。如下:

(1)三十六国之中。

(2)岂非荒裔之外,无文字传记以垂诸久远欤?

(3)回兵屯回、汉两城之间。

(4)爰附诸人物之后。

(5)今在林木深荫之中。

(6)在大患鬼魅碛之东。

以上六例中的“之”前均为名词,“之”与后面的方位名词一起表示时间、空间的范围。

4.表示分子、分母的关系

《新疆图志·人物志》中“之”还表示分子与分母的关系,一般形成“数·之·数”格式。此类共有2见,占“定·中”结构中助词“之”的2.38%。

(1)帝赏赐以大府绫娟等物,弟求四之一。

(2)然而忠臣、烈士、节女、义夫湮沒而无传者,犹十之五六也。

例(1)中,“四之一”表示“四分之一”。例(2)中,“十之五六”指“十分之五或十分之六”。

5.补充音节

《新疆图志·人物志》中“之”还具有补充音节的作用。

一般“之”起补充音节的作用时位置灵活,可位于句首、句中、句末。在《新疆图志·人物志》中此类格式的“之”共2见,占“定·中”结构助词“之”的2.38%

(1)坐闻伊拉齐奏事,称善久之。

(2)孝明帝八年,奉命之天竺求佛经,居久之,立白马寺于雍关西边。

在以上两例中,“之”位于句末,只起到使句子音节整齐匀称的作用。

以上我们对《新疆图志·人物志》“定·中”结构中助词“之”的各类用法进行了分析,发现“定·中”结构中助词“之”表示修饰关系和领属关系的频率最高,均占44.05%;指分子分母和起衬足音节的频率最低,均占2.38%。

(二)主谓结构间取消句子的独立性

主语与谓语往往可以单独构成一个句子,但在主语与谓语之间加一个“之”,就会使原来的句子变成一个词组,这就称为取消句子的独立性。“之”可以译为“的”,也可不译。在《新疆图志·人物志》中,这种类型的“之”共有4见,占助词“之”的4.55%。例如:

(1)孝恪之在军也,床帷、器用多设金玉。

(2)何力之被执也,或谗之帝曰:“何力入延陀,如涸魚得水,其脫必遽。”

(3)凡中宫军民匠户之在燕京、中山者,悉命统之。

(4)圣祖之容直臣,超越前古。

例(1)中“孝恪之在军也”本为“孝恪在军也”,是一个独立的句子,但加了“之”后,成为了后面句子的主语。例(2)“何力之被执”本为“何力被执”,加了“之”后变成了一个词组。例(3)本为“凡中宫军民匠户在燕京”是一个独立的句子,但加了“之”后,句子降级变成了一个词组,作后一句的主语。例(4)中“圣祖之容直臣”本为“圣祖容直臣”,这本可以作为一个独立的句子,但在中间加了一个“之”,使得原本可以独立成句的句子降级变成了词组,作后面“超越前古”的主语。

需要说明的是,何乐士先生将《左传》中的这类“之”看作是连词。他认为《左传》中的“之”主要有三类:“名·之·名”结构中的“之”,“主·之·谓(也)”结构中的“之”,“连词‘之’在状语和谓语动词之间,在主语和介宾之间,在谓语中心成分和补语之间。”[1]按照何先生的看法,例(1)与例(3)中的“之”属于在主语和介宾之间,而例(2)与例(4)中的“之”在“主·之·谓(也)”结构中,四例的“之”均为连词。我们对此持不同看法,认为以上四例“之”应该属于助词。因为助词是指具有辅助其他结构,必须附着在其他结构上,无实际意义的词。“之”在以上四例中就起到了使原来的句子降级成为一个词组的作用,因此我们认为可以将这类“之”归入助词的范围内。

以上我们详细分析了助词“之”的各类用法,各类助词用法的频次及频率如表3:

表3 《新疆图志·人物志》助词“之”用法分类频次及频率表

表3数据表明,《新疆图志·人物志》中“之”在“定·中”结构中的助词用法占比为95.45%,而“之”的主谓之间取消句子独立性的助词用法占比为4.55%。可见,“定·中”结构中的助词“之”在整个“之”的助词用法中占据绝对优势。

四、兼词

“兼词是单音词,而这单音词,意义却不简单,兼有两种不同的意义和作用”。[2]且大多为合音词,除了“焉”与“之”。“之”与“焉”有时可以通用,既然“焉”兼有“于此”“于他”的意思,兼有介词与指示词的作用,那么“之”也同理。结合《新疆图志·人物志》语料的实际情况,我们发现《新疆图志·人物志》中的“之”的确具有一种兼词用法,共4见,占总比的1.39%,如下:

(1)城陷,死之。

(2)城陷,力战,死之。

(3)力不支,死之。

(4)力尽死之。

以上四例中均为“死之”,这里的“之”相当于“焉”,表示“死于此”,这里的“之”兼有介词和指示词的作用。

五、动词

(1)孝明帝八年,奉命之天竺求佛经,居久之,立白马寺于雍关西边。奉命之天竺求佛经。

(2)帝诘之曰:“迪延汉人民疆土,悉归于我,汝负印何之?”对曰:“将以死守,欲求故主授之耳。安有他!”帝曰:“忠孝人也!”

在例(1)中,“奉命之天竺求佛经”的“之”表示到、前往之意。整句的意义即“奉命前往天竺求取佛经。”“之”后跟的是地名“天竺”。例(2)“汝负印何之”是一个疑问句,“何”是代词,指代处所,作宾语;“之”是动词,指“去”。疑问句中代词作宾语,宾语前置,于是“何”前置于“之”。整句的意义即“你拿着印去哪里呢?”可见,此句中的“之”为动词。

六、连词

连词是指起到连接词与词、短语与短语、句与句作用的词。“之”在《新疆图志·人物志》中仅1见这样的用法,占总比的0.35%,如下:

(1)遂兼长四环卫之笔且齐。

在此例中,“之”表示“和”之意。

结语

本文在参考何乐士对《左传》中的“之”研究的基础上,通过对《新疆图志·人物志》中的“之”进行考察与分析,得出以下结论:

(一)《新疆图志·人物志》中“之”虽有代词、助词、兼词、动词、连词用法,但主要作代词,并且“之”前后的成分类型多样。其中出现最多的格式是“动·之”中的“动(非活用)”格式,而“动(非活用)·之”格式中出现最多的是“动·之·曰(为)”格式。然而虽然“之”前后的成分类型多样,“之”强大的指代性功能并未使得其代词性质发生改变,这说明代词“之”是十分稳固的。

(二)《新疆图志·人物志》中“之”的助词用法次多,其中“定·中”结构中的助词“之”数量庞大。“之”连词用法在《新疆图志·人物志》中使用频率最低,且频次与频率与代词“之”相比悬殊,动词“之”同理。这说明《新疆图志·人物志》中的动词“之”与连词“之”处于零星分布的状态。值得注意的是,《新疆图志·人物志》中的“之”具有兼词用法,其意义与作用与“焉”相当。