病人主导的生活技能自我管理小组训练对住院精神分裂症病人的影响

林国荣,梁迎洁

(武汉市精神卫生中心,湖北430022)

长期住院的精神分裂症病人住院期间出现不同程度的生活自理能力下降、生活懒散、仪表不整、行为退缩等一系列始动性功能缺乏的表现,严重影响病人的康复和回归社会[1⁃2]。生活技能训练(life skills training,LST)是源于20 世纪70 年代末的西方发达国家,并逐渐发展起来的一项心理社会干预的行为⁃认知模式[3]。研究证明,有效的生活技能训练有助于提高精神分裂症病人日常生活活动能力,改善病人临床结局[3⁃4]。目前开展的生活技能训练主要以医护人员为主导,进行健康教育及指导,病人由于长期患病,认知功能损害,加之常年服药所致的副作用,反应迟缓,注意力无法集中,从而导致干预效果无法长期保持。基于此,越来越多的研究开始寻找改良的生活技能训练方式,即将生活技能训练与其他干预措施相结合,旨在使病人康复效果达到最佳[5]。赋权增能的核心是通过提供资源、增进知识、培养能力,使研究对象从被动的弱者转变成主动的强者[6]。健康促进中的赋权增能是指使人们获得控制影响其生活和健康影响因素的能力的过程,己成为健康促进领域公认的核心策略[7]。有研究显示,应用赋权理论对老年失能病人康复训练具有显著效果[8],但在精神分裂症护理康复领域还没有相关研究。本研究尝试将赋权增能理论引用到长期住院的精神分裂症病人护理中,以病人为主导,医务人员提供资源和帮助,由病人组成不同的生活技能训练小组,实现小组成员之间互助、自我管理,取得了满意的效果。现报告如下。

1 对象与方法

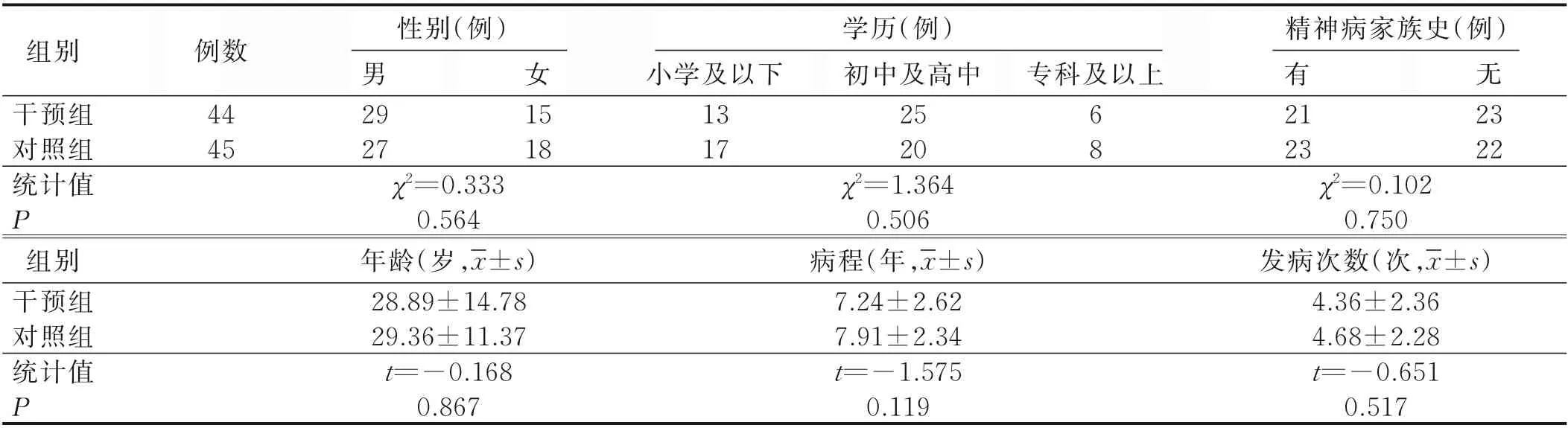

1.1 研究对象 采用类实验研究,选取2018 年9 月—2018 年12 月某三级甲等精神专科医院收治的89 例精神分裂症病人。纳入标准:①符合精神疾病诊断与统计手册第5 版(DSM⁃5)精神分裂症诊断标准[9];②自愿参与本次研究;③病程≥5 年;④常规应用抗精神病药物未发生变态反应;⑤病人至少有1 名监护人。排除标准:①合并严重器质性疾病,伴有痴呆,无法有效读、写、听;②处于疾病急性发作期,病情不稳定;③处于妊娠期、哺乳期;④存在严重药物依赖;⑤参与本次研究前接受过与本次研究相关、相似临床指导。按照病例对照配对方法,将某个综合病区44 例符合入组标准的病人设为干预组,另一个病区抽取同年龄(相差12 个月内)、同性别、同等文化程度、同病程(相差12 个月内)、同种药物(剂量均在有效范围内)、病情严重程度相同的45 例精神分裂症病人作为对照组。对照组1 例病人入组2 周后因家庭原因提前出院退出干预,最终纳入44例。两组病人入组前一般资料比较见表1。本研究已获得医院伦理委员会同意(批号:KY2018.02.01),入组前病人签署知情同意书。

表1 两组一般资料比较

1.2 干预方法 两组病人根据病情均维持现有的药物治疗及常规护理。对照组予以每周1 次的集体生活技能宣教,并根据病人个体状况对日常生活进行管理。干预组在此基础上进行为期12 周的生活技能自我管理训练,具体如下。

1.2.1 医护自我管理团队的构建与职责 本团队由2名主治医师、2 名主管护师、1 名护工组成。1 名主管护师任总组长,直接参与小组活动,制定小组目标、活动计划与流程,统筹安排各小组长工作;另1 名主管护师作为协调员,负责医师、护士、病人、护工之间的协调与沟通,负责量表按时测评,且不知道两组病人的具体干预方法;护工为副总组长,跟随小组成员活动并监督小组的各项活动;2 名主治医生负责小组病人的病情观察、药物调整和其他指导。

1.2.2 病人自我管理小组的构建与职责 以本研究各量表评分为参考依据,指定1 例功能较好的病人[日常生活活动能力量表(Activity of Daily Living Scale,ADL)≥90 分、社会功能缺陷筛查量表(Social Disability Screening Schedule,SDSS)≤5 分、一般自我效能感量表(The General Self⁃efficacy Scale,GSS)≥30 分]为组长,下设5 个不同训练内容的小组,包括洗漱组、洗澡洗衣组、整理内务组、进餐组、环境清洁组,每个小组选2 例病人为分管小组长,组员共44 人。组长职责为监督各分管小组长完成各项培训工作,每周向总组长(主管护师)汇报小组成员的训练情况,讨论改善措施,并推荐干预效果好的组员成为分管小组长;分管小组长负责监督与协助组员进行日常洗漱、进餐、洗衣、整理个人内务等训练,帮助组员完成训练任务,对未达标的组员予以强化训练;每位组员除了配合训练外,还需监督分管小组长、组长的日常工作。各分管小组长通过竞争上岗,由小组成员民主投票,采取末位淘汰制,如分管小组长推荐组员经组长审核后由集体投票,票数超半数者竞聘成功。

1.2.3 小组训练计划安排 每周一到周五为小组活动日,每项活动持续大约45 min。小组干预共进行12周,分为前期、中期和后期3 个阶段。前期为初步准备阶段(1~2 周),着重关系建立与基本技能培训;中期为强化干预阶段(3~10 周),重点为小组模式建立与居家模拟实训;后期为反馈阶段(11~12 周),重点为效果评价与激励反馈。具体内容见表2。

表2 小组训练计划

1.2.4 小组训练内容与方法 ①日常生活能力:着重训练病人日常生活的主动性与规律性,让病人自主安排衣、食、住、行。如按时起床,主动遵守秩序进行正确的刷牙、洗脸等个人卫生行为,洗漱后,自觉整齐摆放洗漱用品到指定位置,按照标准化要求完成床单位的整理工作。有序排队进餐,取餐后,以小组为单位在指定位置集体进餐,相互监督,遵守合理膳食原则。每周2 次定时洗澡、理发、修剪指(趾)甲,以正确的方法清洗、更换衣物。每周组员相互配合对所属病房进行彻底的清洁大扫除。②社交技能:每周组织1 次交流会,全员参加,每次45 min,针对病人训练过程中出现的共性问题给予解释、分析、指导,鼓励病人参加讨论,让病人明白应该努力解决哪些问题,同时针对个别病人的特殊情绪状态,由分管医生进行个别心理治疗。定期讲解精神病的相关知识和人际关系培养;每周五下午召开工休座谈会,让病人述说1周的收获和需求,鼓励病人接纳自我、肯定自我,找出自己的长处和优点,并相互交流,听取反馈意见,医护人员参加,肯定病人在自我管理方面所取得的进步,激发病人信心与主观能动性。③团队协调与合作精神:分管小组长向组长汇报各项训练效果及存在问题,组长提出解决方案,分管小组成员讨论后,集体制定下一步的改进方案;组长每周向总组长(主管护师)汇报上周组内成员的训练效果及存在问题,依据问题总组长提出解决方案,小组讨论后,集体制定下一步的改进方案;总组长依据汇报结果,给予指导,同时强化激励机制,对于可计件的劳动按完成质量和数量给予物质奖励,所得报酬由组长统一记录在病人卡上,病人可在院内自行支配,也可储存到出院时领取。④组员互助:组员间会通过合作、互相帮助展示自己的特长,提高团队的整体训练效果。如在刷牙训练中表现较好的组员,下次训练时可以作为示范者帮助还未完成训练目的的组员。

1.3 效果评价

1.3.1 评价方法 分别在干预前、干预3 个月及干预6个月末比较病人日常生活能力、社会功能、自我效能。每次测评均于3 d 内完成。量表评定由两名专职研究人员进行,研究人员均具有护师以上职称、5 年以上的精神科临床护理经验,熟悉各量表的使用。开始研究前进行统一学习并进行一致性测定(Kappa 值为0.83)。

1.3.2 评价工具

1.3.2.1 ADL[10]该量表分为10 个条目,包括进食、洗澡、穿衣、大便控制、小便控制、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯等10 项内容。量表评定方法简单,在国际上已得到一致认可。采用1~4 级频度评分,分别计0 分、5 分、10 分、15 分,得分越高,表示自理能力越强。该量表Cronbach′s α 系数为0.92,重测信度为0.87。1.3.2.2 SDSS[11]该量表来源于世界卫生组织(World Health Organization,WHO)制定的功能缺陷评定量表,由我国12 个地区组成的精神疾病流行学协作调查组对该量表的主要部分翻译、修订而成。包括职业、社会职能、家庭、责任心与计划等10 个项目因子,每项评分为0~2 分,0 分为无异常或仅有不引起抱怨或问题的极轻微缺陷,1 分为确有功能缺陷,2 分为严重功能缺陷。得分越高表示社会功能缺陷越严重。该量表Cronbach′s α 系数0.89,信度为0.92。

1.3.2.3 GSS 中文版GSS 由王才康等[12]翻译、修订。量表包括10个项目,采用Likert 4级评分法,被试者根据自己的实际情况回答。完全不正确、有点正确、多数正确、完全正确分别赋值1~4分。10个项目的总分即为该量表总分,得分越高表示自我效能感越高,>30 分为高自我效能感,20~30 分为中自我效能感,<20 分为低自我效能感。该量表Cronbach′s α系数0.87,信度为0.83。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0 进行统计学分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,进行t 检验及重复测量方差分析;计数资料以例数表示,进行χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组干预前后ADL 得分比较(见表3)

表3 两组干预前后ADL 得分比较(±s) 单位:分

表3 两组干预前后ADL 得分比较(±s) 单位:分

注:F 时间=4.259,P>0.05;F 组间=24.382,P<0.05,F 交互=18.294,P<0.05;①与干预前比较,P<0.05;②与对照组同时间比较,P<0.05。

组别干预组对照组干预后6 个月96.88±23.13①②89.94±26.14①例数44 44干预前87.12±22.11 86.89±21.23干预后3 个月90.15±23.17①②87.25±21.62①

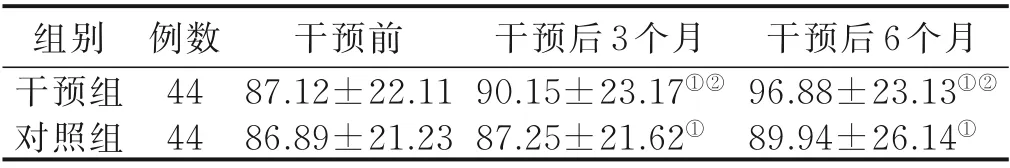

2.2 两组干预前后SDSS 得分比较(见表4)

表4 两组干预前后SDSS 得分比较(±s) 单位:分

表4 两组干预前后SDSS 得分比较(±s) 单位:分

注:F 时间=16.247,P<0.05;F 组间=32.338,P<0.05;F 交互=21.087,P<0.05;①与本组干预前比较,P<0.05;②与对照组同时间比较,P<0.05。

组别干预组对照组干预后6 个月4.63±1.35①②8.71±3.16①例数44 44干预前15.52±2.32 16.23±2.43干预后3 个月8.00±1.36①②12.21±1.64①

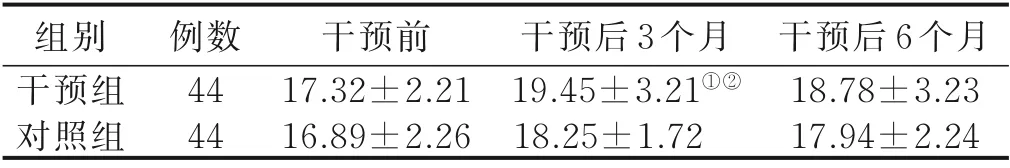

2.3 两组干预前后GSS 得分比较(见表5)

表5 两组干预前后GSS 得分比较(±s) 单位:分

表5 两组干预前后GSS 得分比较(±s) 单位:分

注:F 时间=5.271,P>0.05;F 组间=14.810,P<0.05;F 交互=12.186,P<0.05;①与本组干预前比较,P<0.05;②与对照组同时间比较,P<0.05。

组别干预组对照组干预后6 个月18.78±3.23 17.94±2.24例数44 44干预前17.32±2.21 16.89±2.26干预后3 个月19.45±3.21①②18.25±1.72

3 讨论

3.1 病人主导的自我管理理念,提高了病人的自我照顾能力与社会功能 有效的康复训练可以延缓精神疾病 病 人 的 功 能 退 化[13⁃14]。Tungpunkom 等[15]对 多 项 随机对照研究的系统评价发现,目前的生活技能训练对精神障碍病人的康复,特别是社会功能方面,并没有明显效果。同样,在本研究中,对照组除了ADL 得分高于干预前,SDSS 得分与干预前比较差异无统计学意义(P>0.05)。干预组不仅日常生活能力提高,社会功能也有所改善(P<0.05)。究其原因,可能是由于在训练过程中,护士充分注入赋权理念,最大限度地发挥病人的主观能动性,选择功能较好的病人作为组长,医护人员仅作为点评者和辅导者,病人内部进行自我管理,使其获得更大的责任感,锻炼了他们独立思考和解决问题的能力,同时转移病人对病态体验的注意力,发挥其想象力和创造力,唤起和恢复病前的思维能力有关。本研究干预过程中,最为突出的现象是处于明显衰退状态的病人,平时基本不与护士有过多交流,接触被动,通过生活技能训练,他们能够主动对护士提出自己的诉求,如什么时候可以外出、要求增加娱乐活动等令人惊奇的发问及行动,这种情况在进行生活技能训练之前是不可想象的。同时,训练内容从多方面入手,使病人通过动脑、动手、团队合作等多种方式掌握生活技能,且训练主要在居家模拟环境下进行,以宣教和讲解为辅导,让病人在实际操作中锻炼动手能力。小组模式的建立让病人感觉自己所处的小组更像一个家庭。他们7 人或8 人组成一组,大家互相照顾,互相帮助。对生活能力差的病人,组长会在第一时间通知护士干预,对恢复较好的病人,及时给予重新整编,将他编入更高层次的小组,例如心理疏导小组等,使他获得更好的康复帮助。综上所述,病人主导的赋权理念,锻炼了病人的独立思考和解决问题能力,而小组制训练模式,锻炼了病人的合作能力,不仅提高了病人的自我照护功能,也提高了病人的社会功能。

3.2 不断反馈的评价和奖励机制,提升了病人的自信心 研究证明,精神分裂症病人在自我评价和缺陷感上同正常人存在明显差异,自我效能感低于正常人[16],与本研究结果类似。本研究中,两组病人基线水平GSS 均处于较低水平(低于20 分)。研究显示,通过提高精神分裂症病人的自我效能感,可以提高病人的自我管理能力[17]。本研究尝试通过不断反馈及奖励机制,肯定在干预过程中病人的改变和进步,提升病人信心,增加病人自我效能感,进而实现自我护理及社会功能恢复。如护士每天定时召集大家开会,点评当天各小组的自我照护及互相照顾的情况,及时给予评价,肯定任务完成情况较好病人的表现,指出任务完成欠佳病人的不足,对小组重点突出需要改进的工作内容做出部署,周而复始的工作,病人增加了对自己和周围病友的掌控能力。处于这样的疗养环境中,病人感觉是在完成某项工作,而不是在治病,无形当中提高了自我效能,同时自尊心及自信心得到提升,自我价值得以实现。通过建立奖励机制,病人直接获得劳动报酬,如给予病人一些生活用品或者少量特权,对于病人而言,是在生活技能训练当中获得最为现实的利益,有利于住院病人获得在创造劳动价值的同时与精神症状共存最典型的康复状态,病人会更加热切地希望开展工作,在做好自我照护的同时,监督并帮助小组成员完成照护,提高小组整体的照护效能,获得成就感。本研究结果提示,干预3 个月后,干预组GSS 得分明显提高(P<0.05)。但是研究中发现一个有趣的现象,干预6 个月末,干预组GSS 得分开始降低,与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05)。这可能是由于在团队训练模式中,病人能够找到自身的价值所在,通过一步步实现自己的目标,以及团队的正面反馈与肯定,使其逐步增强自信,提高自我效能感。但是回归病房正常环境或者社区,病人脱离了小组生活模式,心态发生变化。因此,如何长期维持病人的自我效能,促进精神分裂症病人心理健康是今后进一步研究的重点。

3.3 思考与局限

3.3.1 思考 小组建组初期,病人较难理解活动内容以及参加小组对自身康复的意义,较少病人主动参与。基于此,医护团队多次集体宣教和个别谈话,提高病人参与积极性,同时对积极参与的病人,满足其合理的需求,如增加家属探视或者与家属打电话联系次数,同时提前与家属宣教与沟通,通过家属进一步鼓励病人。通过多次宣教与一系列激励政策,部分病人积极参与,起到了领头羊效应,使后期参与活动的病人越来越多,加快了入组进程。以病人为主导,挑选社会功能相对较好的病人作为组长和分管小组长,实现病人自我管理是本研究的特色,但是如何遴选组长以及充分发挥组长的引领作用,是研究的重点和难点。经过医护团队慎重考虑,选择1 例长期在我科住院的、性格外向的精神分裂症病人作为组长,此病人认知、自制力完整,性格开朗,与其他病友相处较好,具有较好的引领作用。分管小组长参与小组活动安排的制定,充分发挥病人的主导能力,进一步培养了病人的参与感和责任心,是活动顺利进行的关键所在。本研究病人自理能力不均衡,因此,在各小组内部进行分层管理,对于功能差的病人,循序渐进,个体强化。

3.3.2 局限 康复干预时间较短,长期效果未能得知;研究对象仅局限于某个病区的精神分裂症病人,样本量相对较少,且生活技能训练是否适用于其他种类精神疾病病人,如双相情感障碍、分裂情感性障碍病人等还有待进一步研究。以后的研究将会扩大研究的样本及病种,延长干预和效果观察的时间,进一步分析赋权增能模式下病人主导的小组制生活技能训练对住院精神分裂症病人的效果。

4 小结

精神分裂症是一种反复发作的慢性精神疾病,一方面疾病本身及所用药物对病人身体的物理损伤较为严重,造成病人生活能力下降;另一方面长期患病及封闭的院内治疗环境,导致病人不同程度的自我料理技能、主观能动性减退,社会适应能力下降,社会功能退缩,进而形成恶性循环,导致病情反复,加重病人及家属的心理负担。病人主导的小组制生活技能训练对长期住院精神分裂症病人生活技能衰退可以起到延缓作用,同时让病人重拾往日的尊严与自信,对病人社会功能的恢复也起到很好的推进作用。