底泥氮磷释放的影响因素及控制策略

黄 勇,严过房,董运常,汪晓丽,王佳嵩,罗伟聪*

(1.广州华苑园林股份有限公司,广东 广州 510600;2. 广东省风景园林设计与营建工程技术研究中心,广东 广州 510600)

底泥作为自然水域的重要组成部分,主要是通过自然的过程及人类的行为,在水体底部逐渐形成的沉积物。大量的氮磷营养物通过胶体颗粒物的吸附、沉淀、汇集等方式,不断在底泥中积累,同时在一定条件下,底泥中氮磷营养物又会通过物理、生化的作用,重新释放进入水体。氮磷介于水体与底泥之间不断的循环转移,形成氮磷循环的动态平衡。经研究表明,底泥中氮磷营养物的释放是影响水体中浮游生物生长和水质富营养化的关键过程之一[1-2],往往底泥中氮磷的加速或过度释放会引起水体富营养化的加剧,造成水体的二次污染。因此,针对水体底泥的氮磷释放规律及影响因素进行归纳、总结,研究和探讨水体底泥氮磷释放的控制策略,对生态水景富营养化及污染控制的实际应用具有重要的指导意义。

1 底泥中氮磷的释放机理

底泥中氮的存在形式,可以分为有机态氮和无机态氮,有机态氮是指有机化合物中含有的氮元素,而无机态氮主要以NH4+-N、NO3--N为主。底泥中大部分的有机态氮,经过微生物的作用转化为无机态氮,并释放至水体中。底泥中磷同样可以分为有机态磷和无机态磷,其中有机态磷也会被转化为无机态磷,而无机态磷以HPO42-、H2PO4-为主[3]。

底泥释放氮磷是一个较为复杂的过程,其释放机制可以分为3类,即物理释放、化学释放和生物释放。底泥释放氮磷存在一个极为重要的客观条件,是底泥和上覆水之间的浓度差。其释放过程包含2个方面:一是解析扩散,当底泥中固液相之间的有机物没有达到平衡时,有机物通过毛细管重力作用,最终扩散至上覆水体中;二是转化降解,当固液相中的有机物达到平衡时,底泥中的微生物将有机物转化溶解状态,再进一步分解无机物,释放至水体中。

2 底泥中氮磷释放的影响因素

底泥中氮磷释放受到众多因素的影响,大致包括3个方面:一是底泥的颗粒粒径、化学组成、赋存形态等理化特性;二是上覆水的溶解氧、温度、pH值、水体扰动程度等环境因子;三是水体中水生植物、微生物等生物活动。

2.1 底泥的理化特性

2.1.1 底泥颗粒特性 有研究表明,底泥的颗粒程度及大小与其吸附氮磷的能力有关,通常表现为颗粒物的粒径越小,对底泥中氮磷的吸附性越强,越不利于氮磷的释放。金相灿等对五里湖和贡湖的颗粒物进行了吸附试验,发现各粒径颗粒物对磷的吸附量、吸附效率、吸附速率的变化顺序为粘粒级(粒径<4 μm)>细砂粒径(粒径63~250 μm)>粗砂粒径(粒径250~1000 μm)>粉砂粒径(粒径4~63 μm)[4]。此外,随着底泥颗粒物的粒径由粗到细,其可转化态的氮、磷含量越来越高。其中,细粒径底泥中可转化态氮含量占总可转化态氮60%以上,各种形态磷85%以上分布在细颗粒中,形态磷含量与细粒径存在显著正相关,与粗颗粒存在显著负相关。因此,细颗粒底泥的氮磷释放是上覆水体氮磷的主要来源[5-6]。

2.1.2 底泥化学组成 底泥中含有有机质、氧化物等组成成分,对氮、磷的吸收和释放具有较大的影响。由于有机质中的富里酸离子和磷酸盐阴离子之间会产生吸附竞争,而且有机聚阴离子能通过专性吸附进入矿物,促进磷的释放。底泥中的SiO2、Al2O3、Fe2O3等氧化物晶体,在底泥固液界面中能形成羟基化的表层,该表层具有吸附氢离子或解吸质子的作用。在酸性条件下,因吸附H+而带正电荷,能吸附磷酸根离子(PO43-、HPO42-、H2PO4-);而在碱性条件下,因解吸质子而带负电,能将这些磷酸根离子解吸出来[7]。

2.1.3 氮磷赋存形态 底泥中氮磷的释放受到氮磷的赋存形态及其含量的影响较大。魏岚等研究发现,底泥中总氮的释放量与离子交换态氮(IEF-N)、碳酸盐结合态氮(WAEF-N)、铁锰氧化物结合态氮(SAEF-N)含量呈极显著正相关关系;总磷的释放量与碳酸盐结合态磷(WAEF-P)、铁锰氧化物结合态磷(SAEF-P)含量也呈极显著正相关关系;同时,这些氮磷形态也是上覆水中氮磷的重要来源[8]。

2.2 环境因子

2.2.1 溶解氧 溶解氧是控制底泥释放速率和影响氮磷释放量的重要因素,主要是通过降低氮磷释放速率,达到减少底泥氮磷释放量的目的,而厌氧状态会加速底泥氮磷的释放,从而提高底泥氮磷的释放量。林建伟等研究发现厌氧条件下上覆水的氨氮浓度为8 mg/L,而好氧条件下上覆水的氨氮浓度为0.1 mg/L;厌氧状态下总磷会被很快释放出来,平均释放速率为7.35 mg/(m2·d),而在好氧条件下,底泥总磷的平均释放速率为0.535 mg/(m2·d),仅为厌氧条件下的7.3%[9]。蔡景波等研究发现,控制在好氧状态下水体的磷浓度下降至0.09 mg/L,而控制在厌氧状态下,水体的磷浓度达到1.3 mg/L,是好氧状态下的15倍左右[10]。

此外,不同供氧方式也会对控制底泥氮和磷的释放产生不同的影响。袁文权等研究了3种供养方式,即曝气、加投H2O2和加投CaO2,结果发现,对底泥氨氮释放的控制效率表现为曝气>加投CaO2>加投H2O2,而对底泥磷释放的控制效率表现为加投CaO2>曝气>加投H2O2[11]。

2.2.2 温度 一般情况下,化学物质在水体中的溶解度及在胶体表面的吸附、解吸作用都与温度变化有关。由于温度的升高,使得水环境中各种物理、化学、生物反应条件发生改变,对底泥中有机物的矿化有较大促进作用,从而加快底泥中有机氮、磷的分解和释放速度。

【普氏《核子周刊》2018年9月24日刊报道】 根据西屋公司(Westinghouse)官方公布的资料,西屋计划在2022年将带有碳化硅燃料包壳的耐事故燃料先导试验组件装入反应堆接受辐照,在2027年实现这种燃料的全面商用。

随着温度的变化,底泥中氮磷释放量及释放强度都发生了较大差异,而且在同等温度变化的情况下,对底泥中磷释放的影响要大于氮的释放。史静等研究发现,底泥氮磷的释放量会随着温度升高而增加,其中温度为20 ℃时底泥磷的释放量为3.85 mg/L,明显高于4 ℃和11 ℃时磷的释放量;而相同条件下,温度为20 ℃时底泥氮的释放量,与4 ℃和11 ℃下的释放量没有显著差异[12]。张茜等研究发现,底泥总氮、总磷的释放强度随着温度的升高而增加,但释放强度的增加幅度却不同,在30 ℃条件下底泥总氮和总氮的释放强度分别是15 ℃条件下的1.65和3.4倍,两者变化幅度相差2倍多[13]。

2.2.3 pH值 pH值是水质检测的重要指标,它对水体中各种生化反应有重要的影响作用。在中性条件下,总氮、总磷的释放速率最小,而在酸性和碱性条件下,氮磷释放速率均明显增大。张茜等研究发现,在中性(pH=7)条件下不利于底泥中氮磷的释放,而在碱性(pH=9、pH=10)和酸性(pH=5)条件下的底泥氮磷的释放强度均高于中性(pH=7)条件;其中,在pH=10时底泥总氮释放强度是pH=7时的1.34倍,pH值对底泥总磷释放强度的影响大小具体表现为碱性(pH=10)>酸性(pH=4)>中性(pH=7)[13]。

此外,在不同pH值对底泥中氮与磷释放变化的影响存在差异。梁淑轩等研究表明,在酸性下,氮磷释放趋势基本一致,随着pH值的升高,释放量逐渐减少;在碱性条件下,氮与磷的释放趋势相反,氮的释放量在弱碱性条件下达到最大值后,随着碱性的增强,释放量迅速减少,而磷随着碱性的增强,释放量急剧增加[14]。

2.2.4 水体扰动 水体扰动是影响底泥与上覆水之间氮磷转移的重要物理因素,特别是对浅水区域的氮磷释放影响更大。水体在静止状态下,底泥氮磷的释放和吸附基本处于较低水平的动态平衡,由于水体扰动的产生,打破了此动态平衡,促使底泥氮磷的释放速率增大,特别是能加快底泥间隙中氮磷颗粒向上覆水中扩散。同时,也加快了水-颗粒之间的氮磷交换。林建伟等研究发现,搅动对底泥氮磷释放速率的影响较大,其中氨氮在搅动和静置条件下的平均释放速率分别达到95 mg/(m2·d)和56 mg/(m2·d);搅动对底泥总氮释放的影响与氨氮类似;在搅动条件下,上覆水溶解性总磷的平均浓度为0.137 mg/L,而静置条件下为0.068 mg/L,仅为搅动情况下的1/2[9]。

随着水体扰动的强度增加,底泥氮磷释放量增大。朱健等研究发现,扰动条件下底泥氮磷释放量明显高于无扰动条件下,且总氮、总磷的释放量随着扰动程度的加强而增大[15]。潘成荣等研究发现,在高速扰动(160 r/min)下底泥磷的最大释放量约为低速(60 r/min)静置条件下的2倍[16]。

2.3 生物活动

2.3.1 水生植物 水生植物在生长过程中,根系能吸收大量的营养并转化为自身的组织结构,对水体和底泥中的营养盐表现出较强的吸收能力。由于植物根系的输氧作用,根系周围底泥的氧化还原电位得到提高,促进底泥中各类金属离子由还原态转换为氧化态,增强了底泥对磷的吸附能力,抑制营养盐从底泥中释放进行入水体中。刘彤研究发现,沉水植物(枯草、黑藻)不仅能有效消减底泥中的氮磷释放,而且还能有效抑制底泥再悬浮,从而达到控制底泥氮磷释放的作用[17]。

不同类型的水生植物,以及同种水生植物的不同生长阶段,对底泥氮及磷释放的影响却存在显著差异,沉水植物、挺水植物比浮水植物更具有抑制底泥氮磷释放的作用。童昌华等研究了狐尾藻和凤眼莲控制底泥营养盐释放的影响,结果表明:2种水生植物都能有效抑制底泥中总氮、总磷的释放,沉水植物狐尾藻比浮水植物凤眼莲的控制效果更好[18]。吴强亮等研究表明:枯草在快速生长阶段会吸收大量的活性磷,加快底泥中磷的释放,而在缓慢生长阶段则促进活性磷转化为较稳定形态的磷并沉淀到底泥中,减缓底泥中磷的释放[19]。

此外,不同种类的微生物,对底泥氮磷代谢的作用效果也不同。李程亮研究发现,投加蜡状芽孢杆菌会提高底泥磷的释放速率,使上覆水中速效磷增加数倍,从而导致总磷随之增大,而投加乳酸菌时也表现出解磷作用,但解磷能力不强,弱于蜡状芽孢杆菌[23]。

3 底泥中氮磷释放的控制策略

底泥是水环境中氮磷营养盐的主要存储库,当底泥的颗粒粒径、化学组成、赋存形态,上覆水的溶解氧、温度、pH值、水体扰动程度,以及水生植物、微生物的活动等环境条件发生改变时,都有可能促使底泥中氮磷营养盐重新释放进入水体,导致水体中氮、磷含量的增加,造成水体富营养化程度的升高,从而极大地提高了水体的污染风险。因此,控制底泥氮磷的释放对降低水体的富营养化程度、减少水体的污染风险具有重要促进作用。底泥氮磷释放控制技术主要分为异位处理技术和原位处理技术。

3.1 异位控制处理

底泥异位控制处理技术主要利用机械挖掘、设备抽取等物理手段,将底泥从水体中移除后进行其他处理,防止底泥再次污染水体。异位控制处理技术包含了疏浚、冲刷、异位林洗、异位固化等技术,但异位控制技术通常操作较复杂、处理费用较高,且对环境破坏的风险较大。如底泥疏浚是通过挖除表层的污染底泥,从而减少底泥污染物的释放,适合于疏浚污染程度较高的悬浮层淤泥,具有较强的针对性。对于疏浚底泥能否消除内源污染还存在很大争议,人们普遍认为底泥疏浚具有见效快、增加水体容量、提高过水能力等优点,但疏浚工程也存在一定问题或不足,从而限制了其大规模的应用,如治理费用高、破坏水生植物、打破原有生态系统、底泥的后期处理等[24-25],这在一定程度上未能从根本上解决底泥氮磷释放的问题。因此,针对底泥异位控制处理技术的应用,需要深入考虑技术的投入使用与其达到的社会经济效应、生态环境效应相适应,以及与底泥原位控制处理技术的综合应用。

3.2 原位控制处理

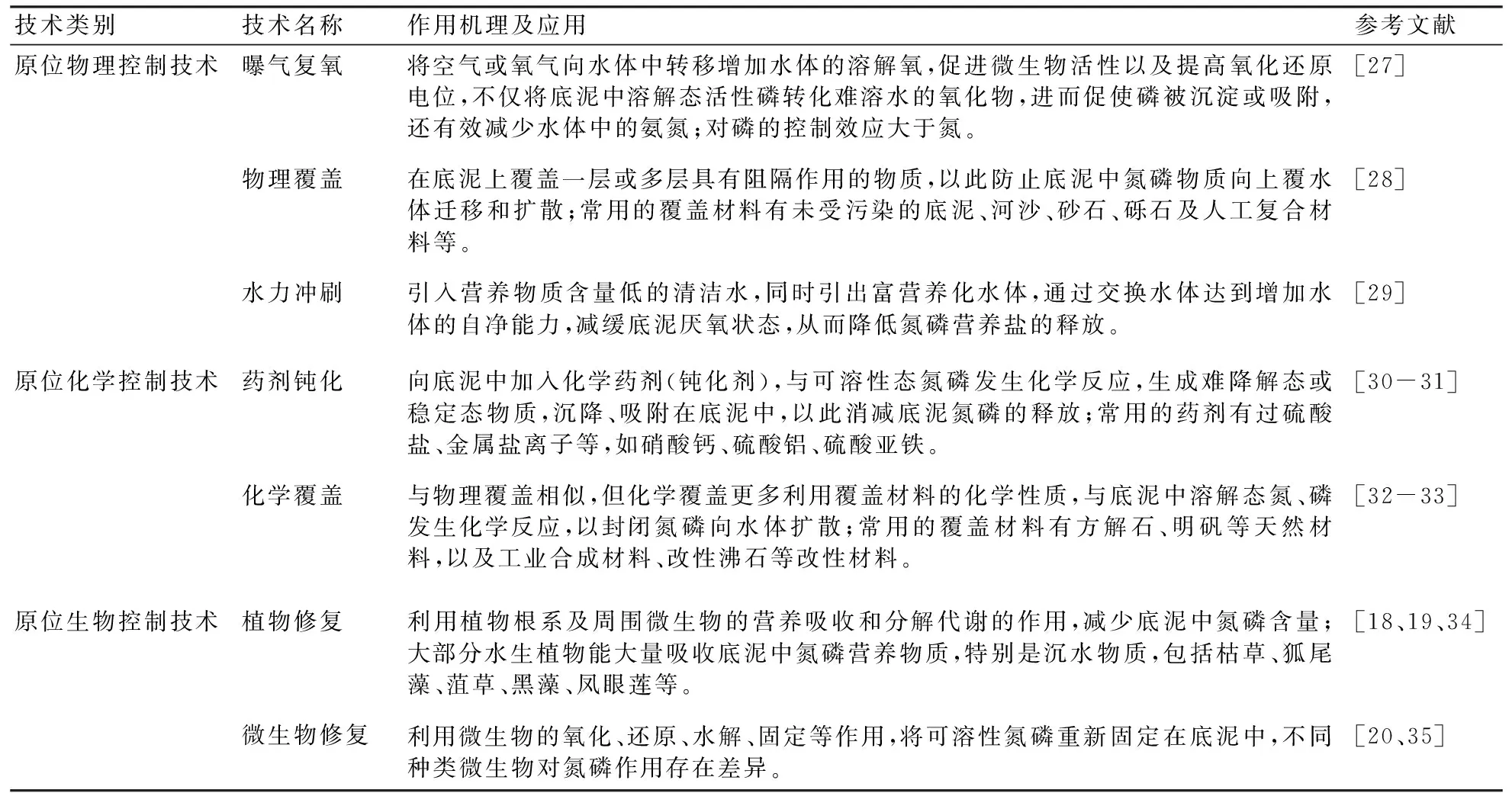

底泥原位控制处理技术是在原地采用物理、化学、生物的方法对底泥进行处理,减少底泥中氮磷污染物含量,或降低其溶解度、减弱其毒害性和迁移性,并通过一系列方法阻止污染物向上覆水释放[26]。目前,底泥原位控制处理技术包括曝气复氧、饮水冲刷、物理覆盖等原位物理控制技术,药剂钝化、化学覆盖等原位化学控制技术以及植物修复、微生物修复等原位生物控制技术(表1)。

表1 底泥原位控制处理技术的研究进展

相比底泥异位控制处理技术,底泥原位控制处理技术具有以下显著特点:(1)对底泥扰动小,可避免底泥再次悬浮而引起大量氮磷向水体释放,同时也减少受污染的底泥向周围环境迁移;(2)无需使用处理设备或处置实施,也无需占用额外用地;(3)经济成本低、工艺操作简便、适用范围广;(4)有利于提高底泥中可溶性态、活性的氮磷物质向难溶态、稳定态的氮磷物质转化,加速沉降并吸附在底泥中,更加显著地控制底泥中氮磷的释放[36]。因此,加强研究和利用原位控制处理技术对控制底泥氮磷释放、防止水体富营养化,以及降低水体污染风险都具有更加现实的意义。

4 结语

底泥氮磷的释放是一个极其复杂的过程,包括一系列的生物化学和物理变化,而影响底泥氮磷释放的因素众多,且错综复杂。因此,只有深入开展各因素之间的相关性分析,并确定各因素对底泥氮磷释放的影响程度及大小,才能为开展底泥氮磷释放的有效控制奠定坚实的理论基础。

目前,虽然底泥氮磷释放控制处理技术大部分还处于研究阶段,但随着研究的深入和技术的不断完善,充分利用各项控制技术的优势,开发研究联合技术,形成集成技术体系,产生综合控制效应,最大程度地发挥底泥的修复治理功效,这将对加快和促进底泥氮磷释放控制处理技术的实践和运用,达到更高的社会与环境效益目标起到重要的推动作用。