纪念张爱玲百年诞辰,小说改编电影《第一炉香》亮相威尼斯国际电影节每个影迷心中都有一个张爱玲

文/一条安达鲁黛狗

“请您寻出家传的霉绿斑斓的铜香炉,点上一炉沉香屑,听我说一支战前香港的故事。您这一炉沉香屑点完了,我的故事也该完了。”这是张爱玲《沉香屑·第一炉香》的开端,是葛薇龙和范柳原情事的起点,也是我喜欢上张爱玲的开始。

今年《第一炉香》翻拍的消息传出,很多人都开始嘲讽电影选角的不当。马思纯不是清秀玲珑的葛薇龙,彭于晏也不像那个皮肤苍白,眼睛有稻田水光的落魄公子乔琪乔。《第一炉香》已经出版七十多年,至今仍能引起这么大的争议,足见张爱玲在读者们心中的地位。

我迷了很多年的张爱玲。很多人都迷恋张爱玲,数量之多,甚至能形成一个“张迷”群体。张爱玲一生写作事无非男女情爱、市井琐碎,读起来,却和想象中完全不同的一种滋味。

如果要打个比方,那感觉大概是我坐在暗处,看她讲故事的地方灯红酒绿、觥筹交错,本打算遥遥相望一番,想不到她手里的灯光突然照向我身边的角落,灰尘和黑暗被光亮挑拨,让人惊异之余还带着慌乱。

这就是她独树一帜的风格,人们明明花冠丽服、锦衣绣袄,她偏偏要反过一面,让你看看华服上被烫出的洞口,内衬里爬满的虱子。毕飞宇说张爱玲是基础体温极低的作家,理由大概也在于此。

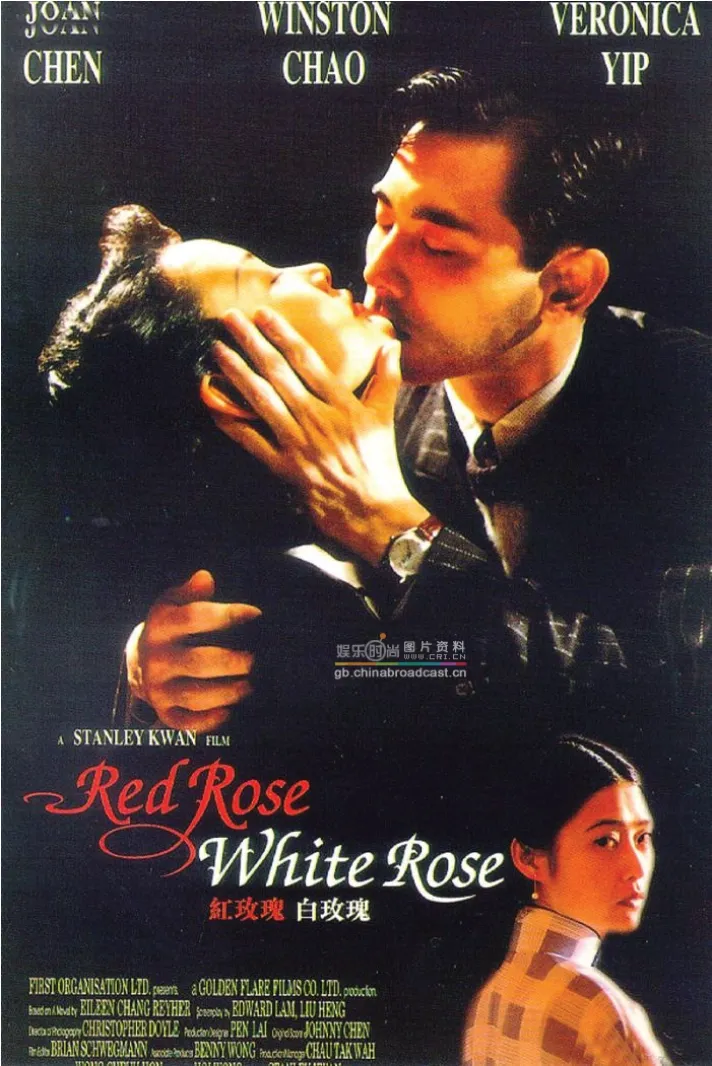

也许是注意到了张爱玲的特殊,导演们喜欢她笔下华美而悲哀的城,俗世男女划火柴一般瞬间光亮又熄灭的爱情。于是许鞍华接连拍摄了《倾城之恋》《半生缘》,但汉章拍了《怨女》,关锦鹏拍了《红玫瑰白玫瑰》,侯孝贤拍了由张爱玲注译改编的《海上花》,李安拍了《色戒》……还有更多的连续剧、舞台戏剧,都在不断对她的作品进行解读和演绎。

但与导演们的改编热情相对应的是,很多读者似乎对这样的影视化并不买账,尽管拥有着庞大的书迷群体,张爱玲作品改编的影视剧在豆瓣上的评分依然集中在6-7 分之间,不失水准却又大都反响平平。

这样的分裂、矛盾,或许还是要归因于张爱玲本身的特别。她小说中的主要描写内容符合大多数商业电影的喜好,她有着对文字极端敏锐的洞察力,她擅长使用奇巧的修辞和溢出的意象,她在故事里不厌其烦地调动各种感官描绘景物、搭筑空间,让世界充满浓烈的色彩感和时空感,而这正是构建电影最重要的视觉元素。

然而,张爱玲的文本恰恰又不仅是通俗的情节剧,她对生命的认知是悲观的,俗世喧哗声下,蕴含着深厚的苍凉意识,正如她的剖白:“苍凉之所以有更深长的回味,就因为它像葱绿配桃红,是一种参差的对照。”苍凉是张爱玲心中生命的底色,更是她作品的精神内核。

当文学遇上电影,让张爱玲的文字世界在银幕显影本就要导演对影像表现力的极大挖掘,并非一件易事,再加上电影、电视剧往往试图对小说本身进行更加通俗化的改写,在情节变得更加倾向大众之后,苍凉的意蕴也就随之消散。许鞍华导演就曾经评价自己在拍摄《倾城之恋》的两难:“给影评人看怕不够艺术, 给监制看又怕不够商业。”人们常说“真正的诗就是在翻译中失去的东西”,真正的张爱玲也往往成为在影视化过程中失去的神韵了。

所以,还有什么比张爱玲的小说更适合拍成电影呢?还有什么比张爱玲的小说更难拍成电影呢?

这个问题浪漫而富有挑战,张爱玲是一口井,不但是井,且是一口任各界人士四方君子尽情来淘的古井。大方得很,又放心得很。电影人们从这井里打捞出的诸多珍宝中,我最记得其中的两个。

第一部作品是但汉章导演的《怨女》。比起李安、许鞍华这种蜚声影坛的导演,但汉章实在可以说是寂寂无名,又因为他早逝,留下的作品不多,《怨女》自然也鲜为人知。相比于其他导演触及张氏作品改编时,在商业性和艺术性上的两难,《怨女》着重用闲散而神凝的笔触勾画着旧时代喑哑的辉煌、颓靡没落和绝望怨毒。

《怨女》的故事主线和《金锁记》有极大的重合,但汉章在发现这一点后,有意将两个故事融合起来,所以电影《怨女》既包含着清冷凛冽的肃杀之气,又有缠绵悱恻的铺排与细节。

夏文汐饰演的银娣时而风情、时而幽怨、时而失魂落魄,恨意耗尽了她生命的活力,让她的周遭都变成一滩死水。最难忘是电影的第一个场景,银娣一面和丈夫讲“我正在帮你剥核桃”,一边却将丈夫的念珠用核桃钳夹得粉碎,声音之清脆、用力之深,仿佛是在报复她所有的痛苦。极爱极恨的一生,在电影中被缓缓掀起了一角。

第二部则是《红玫瑰白玫瑰》,虽然它在关锦鹏导演的个人序列中并不靠前,但在我的印象中非常深刻。关锦鹏似乎了然一件事——小说文字能够将想象的空间进行无穷延展,所以索性在一部分段落中放弃了影像对文本的控制权力。

《红玫瑰白玫瑰》基本是按原著进行的还原,甚至许多对白都使用了原著中的人物对话,直接在电影中插入字幕卡。电影里,上海公寓的小巧和繁杂被一一复刻,红白玫瑰之间的色彩对比鲜艳直接。而我私人感受里最喜欢的部分,是数次在影片中出现的“门”。

门是空间的建成和独立,也是空间的分裂和阻隔,这样的象征意味,使得它成为电影中暧昧氛围的绝佳营造场所。在电影的高潮阶段,佟振保决定与王娇蕊在一起的时刻,娇蕊就在雕花门的阴影之中弹奏钢琴,而振保则在门外逆光的阴影中。由于门的存在,他们之间的距离显得十分遥远,但又牵引出藕断丝连、缠绵不尽的意味,仿佛这扇门将他们的情绪困住了一般。

两个人在光影和空间造就的梦幻世界中互相试探、挑逗,最终臣服于自己内心的欲望。而在娇蕊逐渐对振保产生真正的感情时,两个人也正在电梯门营造的狭小空间之中,门内,娇蕊对振保说:“你想要的那所房子,已经给你盖好了。”

乍一听,这些瞬间是不可救药的浪漫主义,可仔细想起来,没有浪漫,只有恐惧。爱情在普通美丽传说中的梦幻模样被解构了。爱怎么持续?靠婚姻吗?婚姻本身是不可靠的,因为两个人的事会比一个事有更多变数。

相反,如果两个人只是在逼仄的世界里,抓住空气中一闪而过的火苗,自顾自地不瞻前顾后地爱着,而不对另一个人的爱抱有多大的希望,这种爱就比较容易产生,也比较容易不露出龃龉窘迫的一面。

短暂又如何呢?张爱玲似乎乐得这种短暂,在她看来人生的乐趣不过也是生活琐碎的边角,她的天秤中,人生无非就是诸如公寓里的男女、开开合合的电梯门这样一些附件,与人生等值的,说穿了就是“拘束的苦乐”和“琐屑的难堪”。关锦鹏导演无疑意识到了这一点。

换句话说,这些空间的存在也就暗示着,娇蕊和振保的相遇,只是一段萍水相逢的传奇,这种传奇的可能性如火花一闪即灭,不可复制,难以召回,这是一种刻骨的,面对“消逝”的悲哀。

最终佟振保躺在病床上,看着王娇蕊缓缓走出了医院。作为一种曾真正存在过的时间,它被否认任何传奇的日常吞没了,仿佛“叹息淹没于喧嚣,萤火消融于白昼”。大门关上,梦已醒来。不会再有任何事情发生。爱情并不是浪漫的必需,也不是生活的充分必要命题,如果门会发出叹息的声音,它一定在讲——所谓爱情,不过是某个特殊情境的发生而已。

写这篇文章的日子恰是张爱玲诞辰一百周年,选这样一个日子重温她的作品,又能重新体会到她带给电影人们的吸引和考验。无论在商业上抑或艺术上是否成功,在电影人的心中,张爱玲的作品,早已成为一个文化符号,张爱玲,成为一种诱惑,一个巨大的挑战。

《第一炉香》的成功与否还是未知数,但它一定不会是最后一次的尝试,在可以想见的未来,仍会有无数人喜爱她的作品,试图再现她的作品,在上海或香港的一片雾气氤氲之中,竭力捕捉她的神韵,描绘她的轮廓。

其实,拍摄张爱玲的作品往往是充满不确定性的选择,要冒着票房和评论的双重风险。但是依然有许多人满怀翻拍、改编的热情。与之相对应的是,在过去几十年的时间里,张爱玲可能是现代文学中被大众议论最多的作家,也是受到最大争议的作家,时至今日,她在文学史上的地位仍在被不停地讨论,批评她的人和喜欢她的人一样不在少数。

可是那又如何呢?就像蔡康永说的那样:“张爱玲的香火,供在每个入迷者胸中那一座任何宗教都有可能的神龛里,不在琉璃黄瓦的大庙上。”喜欢张爱玲的人知道,对张爱玲的迷,往往是贴身的迷、贴心的迷,阅读她的书,或者观看她的电影,从中尝到“本就囫囵错过的、人生的滋味”。

张迷千千万万,每个人心里都有张爱玲、私人的张爱玲、隐秘的张爱玲、与文学史无关的张爱玲、与电影评分榜无关的张爱玲。

冷暖交织的、你的和我的张爱玲。