王羲之传(七)

中国书法家协会会员、中国作家协会会员

曾获第三届人民文学奖、首届冰心散文奖 刘长春

五、兰亭会(一)

中国的文人喜欢独处,也喜欢扎堆。现在流行的各种各样的笔会,呼朋引伴,笔歌墨舞,在古人那里被称作雅集。笔会也好,雅集也罢,说明古今文人皆有同趣,这也是值得研究的一个文化现象。

王羲之现在过着一生中最为舒心的日子。由于家小还在建康,他一人住于官舍,忙完了公务,就有了许多闲暇的时光。会稽有佳山水,文人的性情,对月夜的倾心,对美酒的迷恋,与朋友的相聚,一切都演绎为人生的一个快乐。

远离纷争不已的京师,他的身边现在聚集着一群志同道合的朋友。孙绰,少有高尚之志,居于会稽,游放山水,已经十有余年,现在被王羲之引为右军长史,可谓终日形影不离。孙绰这人,性格通达直爽,又喜欢嘲讽别人,好开玩笑。他和习凿齿一起走路,一前一后,回过头来对习说:“淘汰淘汰,破瓦碎石在后。”凿齿应声回答:“簸扬簸扬,米糠秕谷在前。”王羲之和随行的朋友由是一阵哄笑。孙绰没有去过天台山,却写了《登天台山赋》,说是“神游”,又十分得意,拿着墨汁未干的文稿送给朋友看,并说:你试试,“掷地要作金石声”。让人觉得既有点张狂又十分可爱。当日他的文名很盛,名公权贵故世了,其家属能够请到他撰写墓志铭,被视作莫大的荣耀。他为丹阳尹刘惔写的谏文中有这样的句子:“居官无官官之事,处事无事事之心”——的确把刘惔为官处事的特征概括到位了。有时,孙绰还要卖弄一点文人的机巧和狡黠。王坦之的弟弟阿智,属于弱智,年龄大了也没有人嫁给他。孙绰特意去看王坦之,假装着说:“阿智不错,绝不像外面传说的样子,我有一女,想让阿智娶她为妻,不知如何?”王坦之一直为弟弟的事情操心、担心,苦恼不已。想不到孙绰主动来提亲,真是喜出望外,马上告诉了父亲王蓝田。王蓝田当然也是又惊又喜。这门婚事一拍即合。待到媳妇娶进了门,他们才发现,孙女比阿智还要弱智!王羲之敬重孙绰,除了他的文才、谈论,更重要的原因是对政事的不俗见解。平日里好像没有什么正经的孙绰,可是在北伐、迁都等这些大是大非问题上,却是正色立朝勇于进谏的直士。

谢安要比王羲之年轻十七岁,然而因为他卓尔不群且又多才多艺,如今成了王羲之的好朋友。此时,谢安正隐居于会稽东山(今浙江上虞县),闲暇的日子也多。“出则渔弋山水,入则言咏属文。”他性好音律,精通乐理,善诗、文章又写得好,被人称作“安石碎金”。谢安曾向王羲之学习书法,王羲之认为他“解书”。书法乃玄妙之技,王羲之就曾经说过“若非通人志士,学无及之”的话。比如用笔,说起来真是有点深奥莫测:“凡作一字,或类篆籀,或似鹄头;或如散隶,或近八分;或如虫食木叶,或如水中蝌蚪;或如壮士佩剑,或如妇女纤丽。”(上同引王羲之《书论》)可是,谢安一经点拨,就能触类旁通。现在,他隔三岔五地与王羲之会面,“倾筐倒庋”,从一个话题转到另一个话题,无话不谈,连羲之的夫人都有一点妒忌了。他们一旦分别,又恋恋不舍,谢安写信给王羲之说:“中年伤于哀乐,每次与亲友离别,总有几天心情不愉快。”羲之安慰他说:“年纪大了,自然如此,你还是多听听音乐,可以陶冶情操。”谢安的性格沉稳,与孙绰的开朗诙谐形成对照,世以“大才叠叠”许之。有一回,王羲之、谢安、孙绰等一批朋友泛舟东海,恰遇天风海浪,扑面而来,小舟就像飘浮其上的一片落叶,忽而被推上浪尖,忽而又被抛向波谷,孙绰、王羲之诸人皆惊惶失色,惟有谢安“吟啸不言”,于是,大家才进一步见识了谢安的度量。他后来出将入相,指挥淝水之战,以少胜多,击败苻坚八十万大军于八公山下。捷报传来,他正在与客人一起“坐隐”;阅信后,丢在一边,照旧“手谈”(《世说新语》说:王中郎以围棋为坐隐,支公以围棋为手谈)。一盘没有下完的棋。相攻运意,胜负难分之际,客人又问信言何事,谢安喜不形于色,却慢声细气地回答:“子侄们已打败了秦军。”——这可是天大的喜讯——东晋建国以来从来没有过的一个大胜仗啊!一切好像都在他的安排与意料之中。举重若轻,让人不得不佩服得五体投地,难怪后人称赞“江左风流宰相唯谢安耳”。

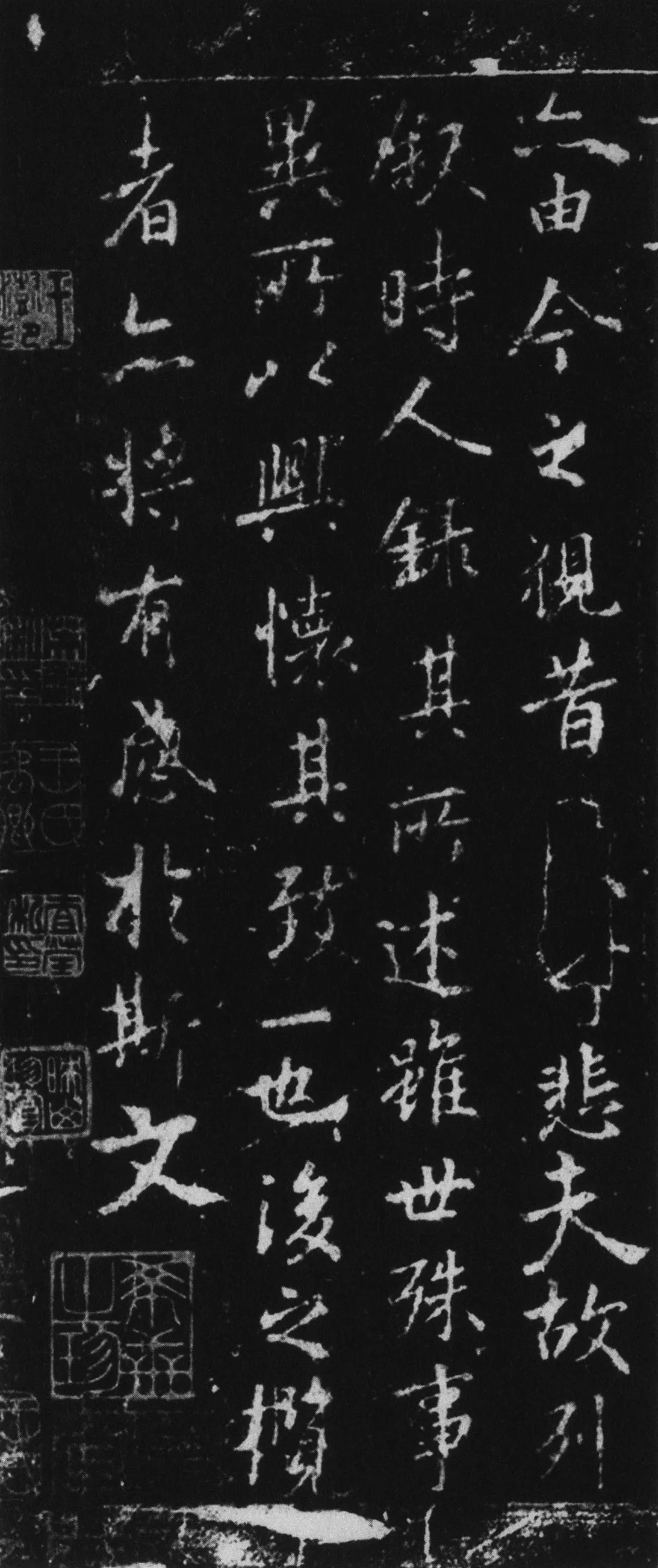

王羲之《上虞帖》

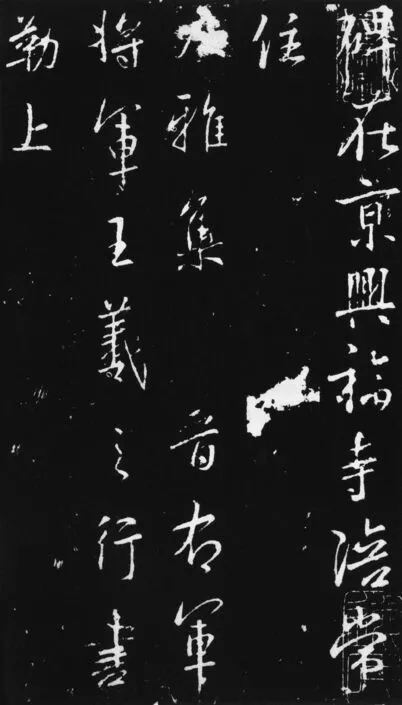

王羲之《半截碑》

孙绰、谢安以外,王羲之周围亲近的朋友还有许询、支遁、李充。李充是卫夫人之子,因家学渊源,写得一手好字。史书上说他的书法“妙参钟(繇)索(靖),世咸重之。”可见当时的影响力。现在他正在会稽郡下属的剡县担任县令。李充虽然出身书香门第,但性格峻急,每见其父墓地的柏树被盗贼砍伐,辄咬牙切齿。一次正好被他撞见,手起剑落,史书上说是“刃之”,我怀疑是杀了人的。和李白“少任侠,手刃数人”意思相近。由是小小年纪就出了名。他被王导辟为记室参军后,一直得不到重用,常有怀才不遇之叹。殷浩知道后问他:“你能委屈一下去担任个县令怎么样?”他回答说:“穷猿奔林,岂暇择木?”意思是说我就像走投无路的猴子奔向树林,哪里还来得及挑拣树木。于是,李充就被任命为剡县县令。

支遁是孙绰向王羲之引荐的。那时,支遁买山出家做了和尚,躲在会稽的山,钻研佛学,人与山相得于一时,孟浩然说是“能令许玄度,吟卧不知还”。支遁又精通老庄之说,独能揭标新理,王蒙说他“寻微之功,不减辅嗣”。辅嗣即王弼。王弼这个早慧早夭而卓绝一代的天才,十几岁的时候,便“通辩通言”,出入公侯门第,“当其所得,莫能夺也”(何劭《王弼传》),折服了不知多少资深的名士和权要。由此可见支遁的不同凡响。孙绰意欲介绍他与王羲之认识,可是,羲之“本自有一往隽气,殊自轻之”,没有搭理。王羲之看不起支遁,固然由于东晋士族子弟傲视旁人的积习,但还有一个原因,即是他信奉道教而不信佛教。一次,孙绰与支遁又一同去见王羲之,王照样端着架子不交一言,又因有事出门,车马都已待在门口。支遁忙说:稍候,听贫道说几句话,好吗?因此为论《庄子·逍遥游》,用老庄之学解释佛理,作数千言,滔滔不绝,“皆是诸名贤寻味之所不得”。遗憾的是这“数千言”没有纪录保存下来。在《世说新语》中刘孝标注了支遁《逍遥论》的一段话:“夫逍遥者,明至人之心也。庄生建言人道,而寄指鹏鷃。鹏以营生之路旷,故失于体外;鷃以在近而笑远,有矜伐于心内。至人乘天正而高兴,游无穷于放浪;物物而不物于物,则遥然不我得,玄感不为,不疾而速,则逍然靡不适。此所以为逍遥也。”逍遥乃“至人之心”,是至人方可企及的精神境界,逍遥不能由泛化而流为庸俗化。刘义庆评价他的见解“才藻新奇,花烂映发”——精彩之极。听者呢,“王遂披襟解带,留连不能已。”因为处处是不同知识,不同见解,彷彿走进了新天地,一剎那似乎看见佛在云端拈花微笑,所以王羲之高兴得连忙脱掉外衣解去腰带,竟把出门办事都忘记了,其逍遥新义之服人如此。支遁在当时被人称为“支公”,或是“林公”,是很受尊敬的。“他后来因为得了领袖群流的地位,对于佛法的传布,自然得了许多便利的。使佛理同中国的哲学发生关系,支道林是极重要的一个人。”(刘大杰《魏晋思想论》)从此,谈玄成为僧俗两个世界沟通往来的精神渠道,王羲之与支遁关系也就更加密切了。

还有一个许询,修黄、老之术,隐于会稽,好游山水。他有一副好体魄,能爬山,时人谓之:“许非有胜情,实有济胜之具。”他的谈论不俗,也是闻名于时的。每逢风清月朗之夜,朋友们自然而然就会想到他。少了他,就少了一种情趣。不过,他倒有些特别,一生布衣,自命清高,只以诗文、谈论会友,却绝不走终南捷径,以捞取一官半职。一次,他去丹阳郡守刘惔那里作客,晚上就住在刘的官舍。见美食、新被,很是感慨,说是“如果能够长久地保住这个地方,绝胜我粗茶淡饭住在东山呢!”刘惔回答说:“你如果知道凶吉都是由人自己造成的,那我怎么会不保住它呢?”那天晚上,正好王羲之也在座,听后也说:“假令巢父、许由遇见周稷和商契,应该没有这样的话。”巢父、许由两位高人心性旷达于物外,大概是不会以如此尘俗的东西作为谈论的题材的。在许询是临时的一个发挥、调侃,在刘惔却是骨子里的潜意识。凡事都认真的王羲之却说得许询、刘惔他们二人脸上都有了愧色。

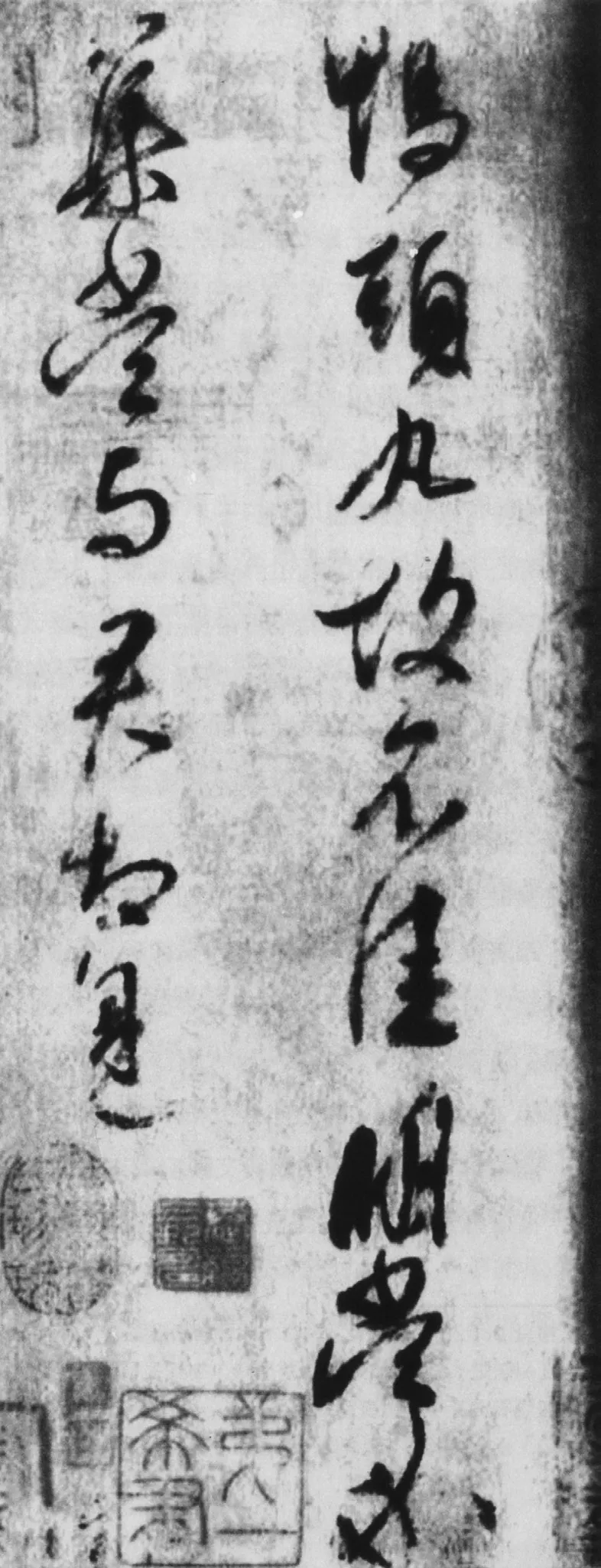

王羲之《雨后帖》

现在王羲之和这些朋友经常相聚在一起,或游山、或饮酒、或论书、或品诗、或谈玄析理,或月夜泛舟于剡溪,或结伴漫步于禹陵。一次,朋友们一起听歌女弹唱,孙绰听任歌女敲击一支竹笛并把它折断了。平日里温文尔雅的王羲之听说后,大大地发了一顿火,说道:“三代相传的乐器,让孙家小子像摔纺锤一样地给弄断了。”朋友们第一次领教了王羲之的脾气。要知道,这可不是一支普通的竹笛,却是东汉蔡邕避难江南时亲手制作。这支“故长笛”,“历代传之至于今”,亦曾为“江左第一”的笛子演奏家桓伊所有。他曾应王徽之之请为其吹奏《三调》,那笛声悠扬、高旷,时若清泉流过石上,时又如枯松遏于风中,真正称得上“独绝”二字了。笛声余绕,至今犹在耳边——据说现在流传的乐曲《梅花三弄》就是根据《三调》改编的。这样的一支竹笛,也难怪王羲之要发这么大的火了。

然而,好朋友总还是好朋友。好朋友有一段时间没有见面了,他又写信告诉他们说:“末秋初冬,必思与诸君一佳集。”有朋友写信给他,告诉他将来会稽相会,他又喜出望外:“云卿当来居此,喜慰不可言。……此地僻,又节气佳,是以欣卿来也。”“洞五百尺不见底,桃三千年一开花”的东湖,与嘉兴南湖、杭州西湖有“浙东三湖”之称。绍兴东湖是汉代开始采石而形成的,远看近看,都似苍翠古朴的山水盆景一个。若说水光潋滟也许不及南湖、西湖,但它山岩峭壁塘洞的奇特深邃,鬼斧神工,却是南、西两湖无法比拟的。除了东湖,王羲之和朋友们最乐意一块儿去的当是山阴道上。青山如黛,鉴湖似镜,风霜冰雪,刻露清秀,四时之景,无不可爱。有时,走近一个溪谷,那是高高的山丘之间的一个山坳,仰而望山,俯而听泉,溪水潺潺,似可入梦。如果希望从喧嚣的尘世中偷得片刻安宁,或在烦恼的日子里想找个地方美美地睡上一觉,大概没有比这样的山坳有更好的去处了。

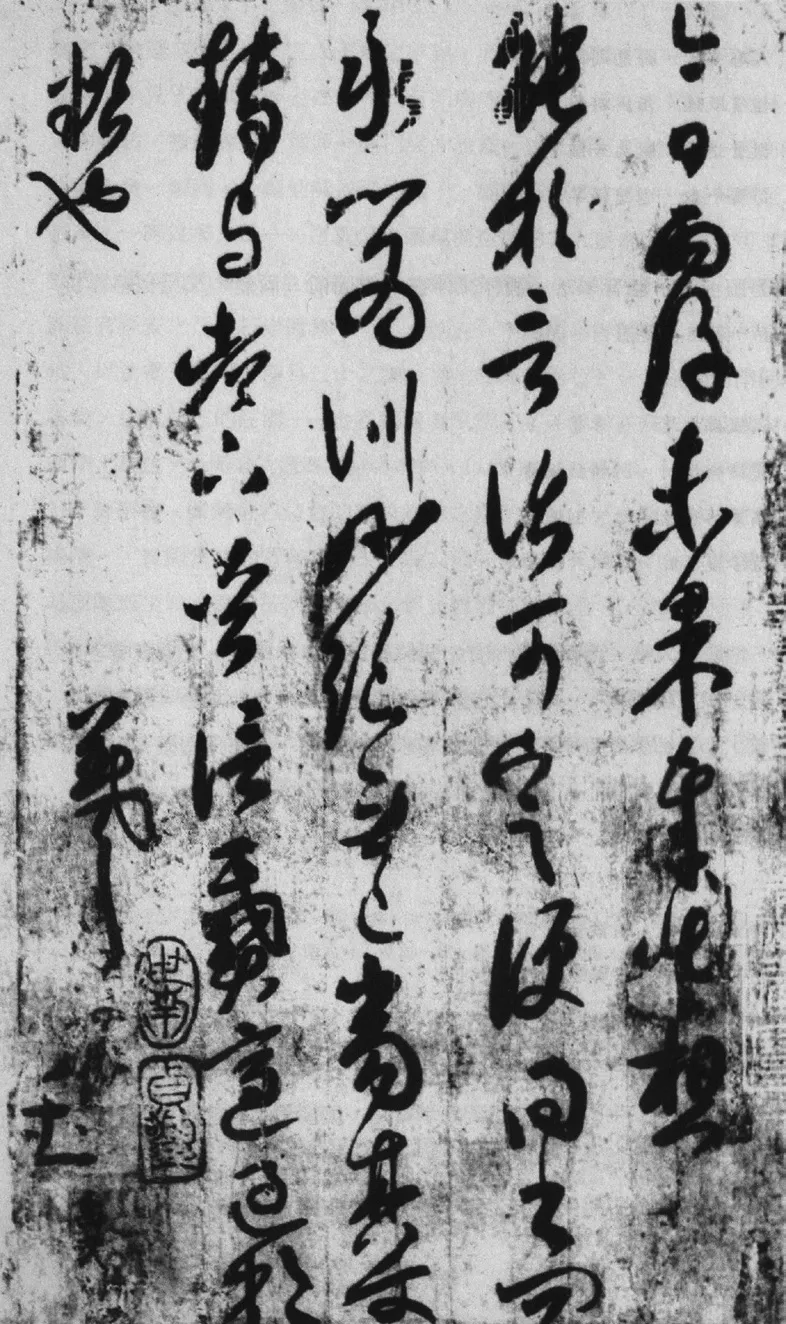

王羲之《定武兰亭序》(吴炳本)

王羲之这种洒脱自由的生活,引起了他精神思想上的一些变化,这种变化也潜移默化于他的诗文、书法,乃至于人生态度。老朋友殷浩北伐失败以后,谤言四起,终日闷闷不乐,王羲之写信劝他放开眼量,弘思将来。后来殷浩又被罢官,废为庶人,他人避之唯恐不及,他一个人呆在家里用手比划着书空,只写“咄咄怪事”四个字,王羲之一次又一次写信给殷浩,“情之所钟,正在我辈”——让殷浩分外觉得友情的可贵。王羲之每给朋友写信,或思人、或尚友、或悼亡、或赠别、或征戍、或伤时、或遣怀、或纪事,虽寥寥数字,却言简意赅,情真意切。这些短简,都属急就,从实用意义上说,只不过是为了交流思想、传递信息,当时只道是寻常,但是却在无意间造成了有意追求而不可得的天趣妙笔,以后都成了中国书法史上著名的法帖。欧阳修说:“所谓法帖者,其事率皆吊哀候病,叙睽离,通讯问,施于家人朋友之间,不过数行而已。盖其初非用意,而逸笔余兴,淋漓挥洒,或妍或丑,百态横生,披卷发函,烂然在目,使骤见惊绝,徐而视之,其意态如无穷尽,使后世得之,以为奇玩,而想见其为人也!”——真是绝妙的解读。现在,我抄录数则短简于下:

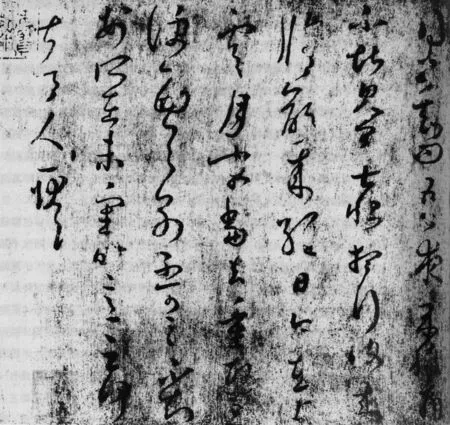

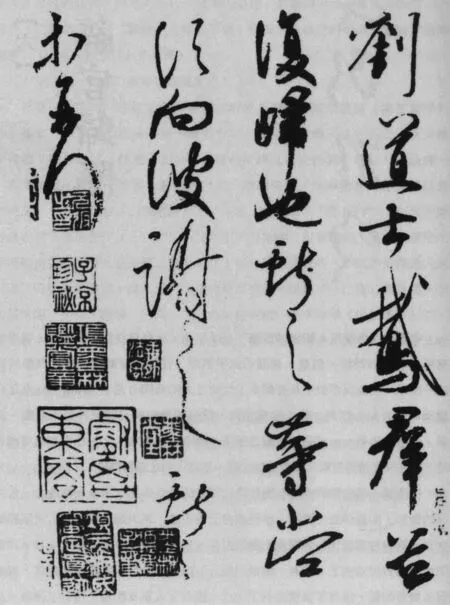

王献之《鹅群帖》

王献之《鸭头丸帖》

向遂大醉,乃不忆与足下别时,至家乃解。寻忆乖离,其为叹恨,言何能喻?聚散人理之常,亦复何云?愿足下保爱为上,以俟后期。

顷遘姨母衷,哀痛摧剥,情不自胜,奈何奈何。因反惨塞。不次。

知须米,告求常如云。此便大乏,敕以米五十斛与卿,有无当共,何以论借?

一束平和之光,穿透人生的忧患、聚散、贫富、悲欢。显得那样地温暖、亲切、宽厚、优雅。心是一切伟大的起点。我相信,这些信手拈来的文句和任意落笔的书法,完全不是为了让人珍藏与张挂的。可是,这信到达收信人的手中时,却是眼睛一亮,然后小心翼翼地把它收藏起来。

纸发明于东汉而普遍应用于两晋。但是,古纸都有一定的标准,大小只有尺许。王羲之的信札尺幅都不大,但数量又一定不在少数,因为他喜欢用写信这种方式与人倾谈,交流:“或寄以骋纵横之志,或托以散郁结之怀。”这可能成为以后唐太宗重金捜罗王字,古长安城一夜之间从地下冒出数以千计的书法真迹的一个来源,也是行书入碑版,僧怀仁、僧大雅集王羲之书《圣教序》《兴福寺碑》(又称半截碑)流传至今的重要来源。