“学练赛”一体化实施策略

蒋新成

“学”是“练”的基础,“练”是“学”的实践过程,“赛”是“学”的延伸。笔者认为“学练赛”包括一堂课的教学模式和学校体育课程的整体育人模式两个层面。“学练赛”三者应在体育课程一体化视角下,实现从以上两个层面相互协进、确保学校体育课程育人的最大效能。

一、课堂教学层面:“学练赛”一体化教学

于素梅博士在《从“一体化”谈学生运动能力的培养》一文中提出“从运动技术教学到发展学生运动能力”,运动能力是在生活、体育锻炼及比赛中对运动技能准确灵活地运用的体现,“灵活程度”是衡量运动能力形成与否的关键指标,还隐含着一定的体能和心理能力。运动能力是学生必备的素养之一,只有在课堂实施“学练赛”一体化教学,才能让学生实现从运动技术、运动技能的学习到促进学生运动能力的发展。

笔者在北京执教公开课《篮球高低运球动作方法》时,教学内容设计为3个主要内容:1.原地高低运球(单一技术学习);2.行进间高低运球(组合方式练习);3.2人1组一边运球+互相抢断球,或3人1组,2人行进间运球+传球,1人抢断球(实战运用比赛)。笔者的设计意图:首先让学生学习原地高低运球的单一技术动作,随后再采用组合的方式进行行进间高低运球的练习,通过游戏“红绿灯”的形式进行,教师站在学生前面,用一块毽球拍两面分别贴了红纸和绿纸充当“红绿灯”,当笔者出示“红灯”时学生进行原地低运球,当笔者出示“绿灯”时,学生进行移动中高运球,最后通过移动中运球+抢断球的游戏与比赛,引导出高低运球的实战运用方法:在无人防守时应采用快速推进的高运球方式,在有人防守时应采用低运球方式灵活控球防止对方抢断,亦可为突然变向过人做准备。学生在教师上述学练方法的引导下,融会贯通地掌握了篮球高低运球技术动作方法的精髓。

本课从“学练赛”一体化的视角,实现了体育课堂运动技术教学内容的“完整性”和连贯性,通过由简到繁,层层递进,改变了传统的教单一运动技术动作的现象,不仅丰富了教学内容和手段,还充分激发了学生的学习兴趣,真正做到了有趣有效,较好地完成了本课的教学目标与重难点。

二、课程建设层面:“学练赛”的协同推进

就课程建设层面而言,提升体育课程育人功能,需整合体育课堂内外学练形式与内容,形成一个相互协进的有机系统。“学练赛”一体化教学可以成为有效的抓手。“学”是运动技术习得的主要途径,“练”是运动技能掌握的重要环节,“赛”是运动能力形成的关键手段。运动能力的形成是一个系统的学习过程,“学练赛”这三种学习形式缺一不可,只有从体育课程的角度出发,实施“学练赛”一体化教学,才能达到学生全面发展的目的。

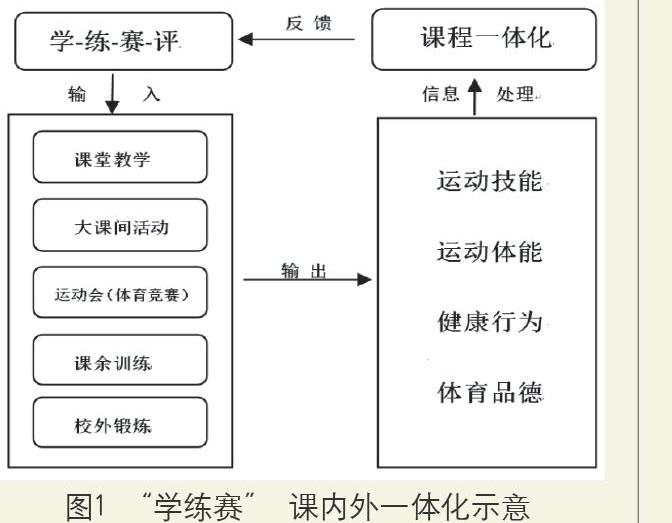

当前,体育课程存在缺乏联动、衔接不足的现象,课内课外缺乏衔接与整合。因此,我们要树立体育大课程观的意识,实现从课堂教学到课程教学。把体育课堂单一的运动技术教学拓展到课余锻炼、运动会竞赛中去,构建学在课堂、练在大课间、赛在运动会或体育小竞赛中的体育大课程模式。如,学期初各年级组制订好学期教学计划后,还要设计与之相一致的大课间体育活动内容并进行全校公示,并且根据单元计划开展各年级每月一次的体育小竞赛或小型运动会,在上述过程中将发现的一些优秀的体育苗子组建或吸纳到相应的体育社团中,同时还关注假期学生的校外锻炼情况,要求学生进行线上锻炼打卡,对每个学生均有相对应的学习跟踪档案,对每位学生在课堂教学、体育大课间活动、课余训练、课外锻炼、运动竞赛等环节进行综合评价,拓展与延伸了学生体育学习空间,形成了内外联动与灵活多样的课程育人途径,从而建立一个内在統一、横向一致、内外衔接的体育课程体系(图1)。

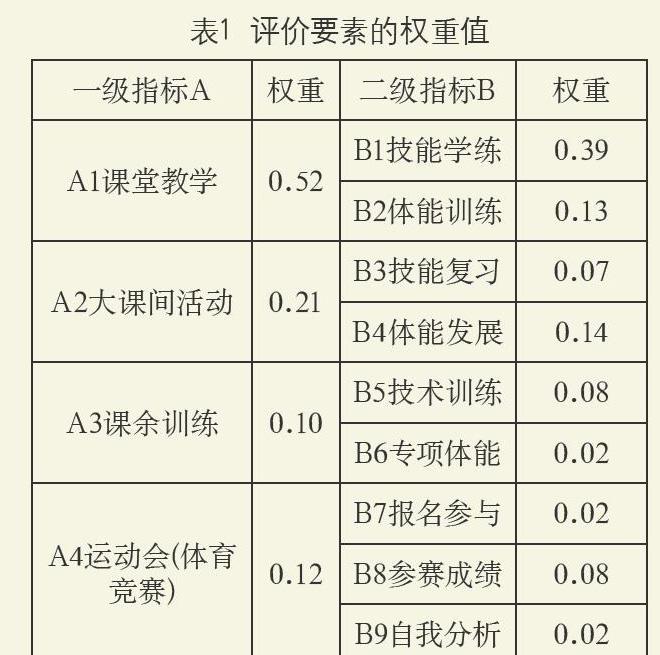

此外,学校根据专家的问卷调查和学校课程统筹设置了体育课程的评价体系,进一步完善了育人评价机制,改变了过去单纯用期末测评的单一评价的形式,形成了多元评价、综合评价学生体育成绩的形式,构建了“学在课堂、练在大课间、赛在运动会或竞赛、评运动能力”的一体化“学练赛”模式。笔者学校近年来通过体育课程评价改革,探索了学生体育评价要素指标的权重值(表1)。既有刚性的数值指标评价,还有柔性的情意态度指标评价,每学期依照上述内容及权重对学生进行综合性评价,并与学生学年度“三好学生”等荣誉直接挂钩(体育总评少于85分者一票否决)。