诗意中国,最美《全唐诗》

孟昭鸿

唐詩,中国诗歌史上难以逾越的高峰

唐诗是我们伟大祖国文化遗产中的珍宝,它的名篇流传于世,历经千年岁月积淀,唐诗之美至今仍在一代代延续与传承,感动后人,吸引了国内外无数读者和诗歌爱好者。

公元618年,唐高祖李渊建立唐朝,定都长安。在之后289年间,唐朝先后出现了贞观之治和开元盛世,疆域广大,政治清明,经济发达,文化繁荣,成为中国历史发展进程中的一座高峰。无论政治、经济、军事、外交,还是科技、文化、商业、建筑,唐朝均处于世界前列。唐都长安成为当时国际文化交流的中心,洛阳、扬州、成都都是闻名的商业都市。

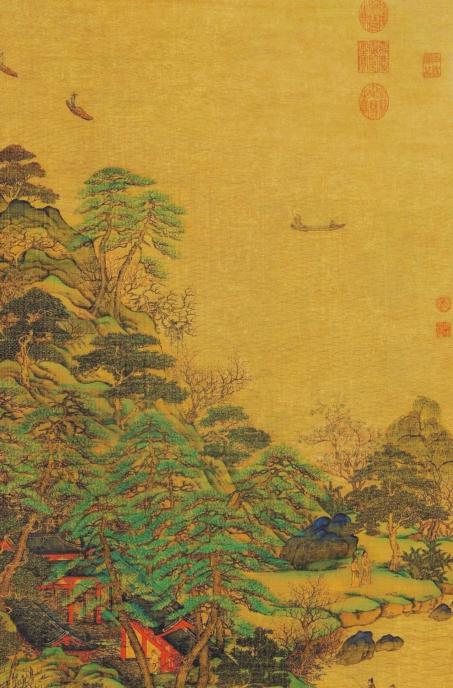

作为当时世界上最强盛的国家之一,唐朝声誉远播,与亚欧国家均有往来。由于国内南北文化的汇合和国际文化的交流,再加上统治者的重视,唐朝接纳各国文化,经济、社会、文化、艺术呈现出多元化、开放性等特点,文化艺术呈现出辉煌灿烂的局面。书法、绘画、音乐、舞蹈全面繁荣,诗、书、画、乐等方面涌现出如诗仙李白、诗圣杜甫、诗魔白居易、书法家颜真卿、画圣吴道子、音乐家李龟年等大量名家。其中成就最为显著的当为诗歌,名家迭出、流派纷起,作品繁多、异彩纷呈、百花争妍、万紫千红,诗歌创作的高度繁荣使唐代成为中国古典诗歌的黄金时代,成为中国诗歌史上难以逾越的高峰。

唐代诗歌的作者群非常广泛,有一定文化修养的人都热情地从事诗歌创作,这是过去历史上从未有过的现象。上自帝王后妃、王子公主、文臣武将、举子秀才,下至士卒小吏、渔人樵夫、村妇儿童、僧道乞丐、宫女娼妓,大多会诗能吟。孟郊《教坊歌儿》写道:“十岁小小儿,能歌得朝天。六十孤老人,能诗独临川。”当时的中国成为名副其实的“诗的国度”,诗人数以千计,作品数以万计,仅诗仙李白一人一生中的作品就达近万首之多,诗人形成群星璀璨的盛大局面。

由于唐代诗人来自社会的各个阶层,其中许多诗人来自社会中下层,他们对社会各方面情况有更深刻地理解和体验,自身的经历也往往更为曲折丰富,因而,唐诗广泛反映了当时社会生活的各个层面。从诗歌的题材与内容来说,咏史怀古、饮酒赋诗、壮丽河山、农家田园、边塞战争、塞外风光、友谊爱情、琴棋书画、音乐舞蹈、参禅礼佛等,都在唐诗中得到具体而生动的反映。唐诗完成了中国古典诗歌各种形式的创造,古体诗的五言、七言、乐府歌行,近体诗的五律、七律、五绝、七绝、排律无不齐备,成就斐然,空前绝后。这些形式,上承风骚,下启词曲,并成为中国文学史上流传最普遍、影响最深远的诗体,成为以后各代诗的榜样。

然而,随着宋的灭亡,唐诗宋词迅速走向衰落。著名诗人张若虚至今仅留下了两首诗,王之涣仅留下6首,高产诗人李白仅留下十分之一,享年58岁的杜甫其40岁以前的诗歌几乎全部失传,还有“初唐四杰”第一把交椅的王勃、伟大诗人孟浩然、李商隐、白居易等等大腕儿,他们的作品几乎全部湮灭,现在能看到他们的诗歌是多年之后人们陆续一点点深挖搜求到的。

我们都知道中国诗词都是可以配乐而歌的,自元之后,诗词的调子完全消失殆尽,今天我们只能看到词牌和文字,却听不见优美旋律了。元曲创作的像词一样的文学样式,与词是不一样的,在创作质量上与词亦难相比。

自明代中叶起,刊刻唐诗的风气大盛,各种别集不断刊行,卷帙浩繁的总集也相继问世,比较著名的如明高棅所编《唐诗品汇》、明张之象所编《唐诗类苑》、明吴琯所编《唐诗纪》等。明末著名文学家、藏书家胡震亨凭借自家的万卷藏书所编的《唐音统签》,实为各类唐诗总集中的巨著。

胡震亨(1569—1645),字孝辕,号遁叟,浙江海盐人,官至兵部职方司员外郎。《唐音统签》为其历时10年编成的唐诗总集,自1625年开始编撰,直至清康熙二十四年(1635年)方刊刻完成。这部超级大书有一千零三十三卷,按天干之数分为十签,按时代先后辑录唐及五代的诗作以及词曲、歌谣、酒令、占辞等,末附《葵签》。此书搜集资料极其广泛,“唐人佚篇残句,皆尽所见辑出,并注明出处。唐诗本事及评论资料,亦间附诗后。诗人小传考证尤为详尽,并采辑遗文佚事,附入小注。”不但有当时最完整的唐诗,还有极其珍贵的文学评论、传记史料,堪称中国古代私人编书的超级王中王。此书编成后,未能付印,至清初始由其后人印出一部分,多数则以抄本传世。更夸张的是,老胡还不过瘾,又用了七年时间,吭哧吭哧写出了研究李白、杜甫的《李诗通》《杜诗通》两部大书。这时,已经七十四岁的胡震亨老人才露出微笑:我终于完成了一生的梦想,这才叫不辜负我的时代。

唐诗总集中的集大成者还有明末清初的藏书家、版本学家、校勘家季振宜所编的《全唐诗集》。季振宜(1630—1674),字诜兮,号沧苇,扬州泰兴人,为清初著名藏书家,藏书之富,甲于江南。他整理唐诗,始于康熙三年(1664),迄于康熙十二年(1673)。全书凡七百十七卷,收诗四万二千九百三十一首,作者一千八百九十五人。所据材料来源,主要有三个方面,首先是较充分地利用了其本人所藏的珍本秘籍。据《季沧苇藏书目》载,其所藏宋版唐诗总集、别集,多达一百五十余种,如宋刻《万宝诗山》、明抄《诗渊》,皆为罕见的大型类编诗集。另外,初盛唐部分充分利用了明末吴琯《唐诗纪》的成果。具备了这些条件,以季氏的学力,经过十年的反复校订、广事补遗,终于编成该书。书成后的次年,季氏即去世。当时书稿未曾付梓,不久即流入内府并被收藏。

但人们并不满足于这些,极渴望能够读到一部包括全部唐诗的诗歌总集。这件事直到清康熙四十五年(1706年)曹寅主持刊刻出洋洋九百卷《全唐诗》,才满足人们的渴望,这部《全唐诗》成为流传至今的中国古代规模最大的一部诗歌总集。

《全唐诗》,康熙皇帝的文化大手笔

康熙四十二年(1703),康熙皇帝考虑编纂一部人类有史以来规模最大的一部诗集《全唐诗》。

康熙四十四年(1705)三月,康熙皇帝第五次南巡至苏州时,发布谕旨,命文学家、藏书家、江宁织造总领曹寅在扬州主持编刻《全唐诗》,并将内府所藏季振宜《全唐诗集》稿本一并发下,作为校刊底本。这是一部规模宏大的巨著,编辑、整理、校勘、誊写,需要众多方家硕学参与,雕版、纸张、印刷、装订等,花费不菲。康熙之所以命曹寅在扬州主持其事,一是曹寅身兼盐政之职,刻书用盐羡开支,可保证经费无虞;二是曹氏为皇家包衣,与皇帝关系密切,得到康熙的充分信任,同时曹寅素负文名,又好藏书,聚书号十万册,是恰当人选;三是江南人才聚集,合适的校勘编辑人员可就近征集;四是扬州经济文化发达,素有刻书传统,同时地处南北交汇处,大运河交通便捷,便于联络与管理。

曹寅受命后,迅即着手部署,专门于天宁寺设立扬州诗局,两个月之后,大规模的唐诗修书工作全面展开。康熙皇帝钦定赋闲江南地区的在籍翰林官,包括侍讲彭定求、沈三曾、杨中讷、潘从律、汪士鋐、徐树本、车鼎晋、汪绎、查嗣瑮、俞梅等十人参加校刊编修,号称“扬州诗局十编臣”。他们除以季振宜《全唐诗集》稿本为底本外,还与明代胡震亨《唐音统签》等唐诗总集版本互参校勘,旁收博采碑碣史志,拾遗补阙,网罗宏富。《四库全书总目》述《全唐诗》资料来源云,“编秉承圣训,以震亨书为稿本,而益以内府所藏《全唐诗集》,又旁采残碑断碣,稗史杂书之所载,补苴所遗。”所言较含混,且有所隐讳。具体来说,初、盛唐部分以季书为底本,略做增删校补,即成定本;中、晚唐部分,季书比较单薄,编修诸臣参用胡书作了较大幅度的增补,如殷尧藩诗,季书全缺,即据胡书补入;胡曾、司空图诗,季书失收甚多,亦据胡书补齐。另外,季书所辑以完诗为主,胡氏则广搜零章碎句。《全唐诗》各集后所附佚句,绝大多数系据胡书移录。

康熙对《全唐诗》的刊刻工作非常重视,在编校过程中亲自审定凡例和样本,并提出具体修改意见。按照曹寅奏章的说法,此乃“皇上圣心独运,定为必传之书。”曹寅多次汇报校刻进展情况,获得皇帝的指示,对于全书地写刻等具体工作,皆悉心筹划,不敢稍有大意。适值此时正流行软字精刻风尚,《全唐诗》自然不能例外。曹寅对此特别重视,要写刻这样大部头的书籍,书写尤须精工。比如写样,字体参用唐代欧阳询、元代赵孟頫的笔迹,因为要获得全书笔迹相同或神似的效果,于是“择得相近者,令其习成一家,再为缮写”。专门召集文人训练名手缮写,刻工亦经过严格训练。并不惜因此而延误整个项目的进程。如曹寅于康熙四十四年七月初一日奏折所称:“臣因掣盐往来仪真、扬州之间,董理刻书,随校随写,不敢少怠,谨此奏闻。”

《全唐诗》编修工作从康熙四十四年(1705)五月正式开始,至康熙四十五年(1706)十月初一日结束,“装潢成帙,进呈圣览”(《全唐诗进书表》),历时不到一年半的时间。全书共九百卷,一百二十册,分装十函。半页11行,行21字,白口,双鱼尾,左右双栏,版框16.6cm×11.5cm。前后字体几近一致,写得一丝不苟,圆润隽秀,赏心悦目,镂刻之精,不逊宋版。因为字体秀丽俊逸、风格独特、校勘严谨、印刷精美,创造了中国古代雕版印刷史上以“软字精校精刻”见长的“康版”风格,所以一举成为清代雕版史上杰作、康版的典范,亦称善本。此本世称扬州诗局刻本,因系奉旨刊刻,故也称内府本,书版风格与内府武英殿本相似。

康熙四十六年(1707)四月十六日,康熙帝亲笔拟写的《御制全唐诗序》写成颁发,补刻诗序,冠式书前,并题额《钦定全唐诗》,以“御定”的名义颁行天下。康熙帝在序中对《全唐诗》给予极高评价,称“唐三百年诗人之菁华,咸采撷于一编之内,亦可云大备矣!”《四库全书总目》称“自有总集以来,更无如是既博且精者矣。”谓全书共得诗四万八千九百余首,凡二千二百余人。后人亦多从其说。

其实,康熙皇帝所举数并不精确。《全唐诗》的巨大规模,说得更准确点,它包括了唐五代三百五十余年间的诗、词、谣谚,在唐、宋、元、明、清五个大統一朝代中,这是今天能够见得到的唯一一部断代诗歌总集。近年日本学者平冈武夫将《全唐诗》所收作家、作品逐一编号作了统计,结论是:该书共收诗49403首,句子1555条,作者共2873人。

《全唐诗》,群星灿烂的唐代诗坛

《全唐诗》除目录(十二卷)外,共有九百卷。全书内容以帝王、后妃、宗室诸王、公主宫嫔的作品列首,乐章、乐府(不包括新乐府)次之,又以年代为限,列出唐代诗人,附以作者小传。之后为联句、逸句、名媛、僧、道士、仙、神、鬼、怪、梦、谐谑、判、歌、谶记、语、谚谜、谣、酒令、占辞、蒙求,最后为补遗、词缀。全书以人系诗,按时代先后排列,对可考稽的作者多附小传。第一卷至第九卷是帝王后妃、皇室诸王及公主宫嫔的作品;第十卷至二十九卷是乐府诗(不包括新乐府诗);第三十卷至七百八十七卷为历朝诗人(从宰相到无名氏)的作品,基本上以时代先后的顺序排列,即“以登第(指参加进士、明经等科举考试被录取)之年为主,其未登第及虽登第而无考者,以入仕(指初次做官)之年为主;处士则以其卒年为主;若更无卒岁可考,则就其赠答唱和之人先后附入;其他或同赋一体,或同应省试,并以类相从”,不用初、盛、中、晚的笼统编法(《全唐诗·凡例》)。最后的一百一十三卷,有的按作品的特殊形式、特殊内容、特定的性质分类,有的按作者特定的身份分类,如联句、逸句、名媛、僧、道、仙、神、鬼、怪、梦、谐谑、谶证、谣谚、酒令、补遗、词,等等。

全书小传对多数诗人作了简介,如刘希夷小传说:“刘希夷,一名庭芝,汝州人。少有文华,落魄不拘常格,后为人所害。希夷善为从军、闺情诗,词旨悲苦,未为人重。后孙翌撰《正声集》,以希夷诗为集中之最,由是大为时所称赏。集十卷,今编诗一卷。”又如张旭小传说:“张旭,苏州吴人。嗜酒,善草书,每醉后号呼狂走,乃下笔。或以头濡墨而书,既醒,自视以为神,世呼为‘张颠。初仕为常熟尉。自言始见公主担夫争道,又闻鼓吹而得笔法意。观公孙大娘舞剑器,乃尽其神。时以李白歌诗、张旭草书及裴旻舞剑为三绝。诗六首。”言虽简略,也可帮助读者了解诗人。

《全唐诗》的成书来之不易,它是经过几百年的长期积累和努力才得以实现的。宋人《万首唐人绝句》《分类唐歌诗》等已开始了唐诗的汇总工作。《文苑英华》《乐府诗集》《唐诗纪事》和众多的唐诗别集的整理刊行,在客观上也为编纂总集准备了条件。到明代,唐诗的整理研究出现了高潮,明胡震亨的《唐音统签》和清季振宜的《全唐诗集》,都为《全唐诗》的编辑奠定了坚实基础。

《全唐诗》的编纂虽有所本又力求其全,但也不是有文必录的。编者对《唐音统签》《全唐诗集》的材料做过一番增删订误的工作。《唐音统签》收有道家符咒、佛家偈颂二十八卷,编者判断它们不是诗,便毅然删去。其他出于伪托的诗(如《册府元龟》所收李渊赠李世民诗)、误收前朝的诗(如刘长卿集中的《昔昔盐》实为隋代薛道衡诗)、误以诗题作姓名的诗(如上官仪《高密公主挽词》误为高密《公主挽词》),一经编者发现,都得到了改正。

通过《全唐诗》,我们看到了唐代诗坛上空群星灿烂的景象,感受到了唐代诗人的创造精神,了解到了诗歌的各种形式、各种题材、各种主题、各种风格、各种流派,领略到了整个唐诗所反映的广阔社会生活和复杂的思想感情。《全唐诗》以朝廷之力旁收博采,将唐及五代诗歌汇为一帙,为我们阅读、研究唐代诗歌、唐代文化艺术提供了极大的方便。但由于成书仓促,在不足一年半内编成,加上当时的客观条件和编者们的水平,虽然做过一番增删订误工作,仍难免会出现一些问题,如韦庄《秦妇吟》和初唐王梵志诗,长期失传,直到敦煌石室被发现才重见天日,编者更无从辑补。随着研究得深入和地下文物不断出土,人們发现漏收的唐诗会更多。其次是误收了不少六朝和宋、元时期的诗歌,而唐代范围内又多有张冠李戴的现象,此外,亦有作家、作品重出,诗题误标,小传、小注错误,编次不当等问题。尽管如此,《全唐诗》仍不失为一部比较完备的、能以全面反映唐诗面貌的巨著。

《全唐诗》在中国学术史上具有重要地位,对于研究唐代诗歌发展变化的内部规律,对于探讨唐代社会政治、经济、军事、科举、宗教、艺术以及民俗、世风等,都离不开这部皇皇巨著,其重要性不言而喻。

北京三希堂藏书本次影印出版的宣纸线装典藏版《全唐诗》,以天津图书馆藏的清康熙扬州诗局初刻本为底本,原大仿真影印,完美再现清代“康版”雕版的绝世风华。全书12函120册,特制手工徽宣精印,湖州精品花纹锦绫书封、书函,尽显中国传统线装文化典雅之美,极具阅读、研究和收藏价值。