气象条件对共和春小麦生长发育和产量的影响分析

刘鑫 李文辉

摘要 青海共和地区1998—2008年春小麦生育期观测资料及地面平行观测气象资料,采用线性趋势、相关系数、滑动平均、多元线性回归分析等方法,分析了春小麦生育期内各气象要素变化趋势以及与气象产量关系。

关键词 春小麦;产量;多元线性回归分析;共和

中图分类号:S512.1 文献标识码:A 文章编号:2095-3305(2020)04-0-04

DOI:10.19383/j.cnki.nyzhyj.2020.04.040

小麦是中国三大粮食作物之一,同时是最重要的口粮之一,常年种植面积在2 667万 hm2左右。小麦产量直接关系到国家粮食安全与社会稳定,其年际间产量波动受诸多因素共同影响,如品种、生长环境、种植技术、气象条件等[1-2]。在以变暖为主要特征的全球气候变化背景下,气象因子波动将会严重影响小麦生长发育及产量。气温、降水量和辐射是农业生产重要气象因素,是作物生长发育必要气象因子,决定种植区域的种植技术与产量[3-5]。杜汛雨对河北省栾城县1980—2012年气温和降水变化特征及其对冬小麦气候产量影响进行分析,结果表明温度低时,气候产量也随之较低,当冬季均温在1~2.5℃且春季均温较高时,气候产量相对较高;当冬季均温在1℃~2℃且春季均温在13.85℃~14.85℃之间时则对冬小麦生长更为有利[6]。李月英[7]等对衡水市1976~2006年冬小麦平均产量与气象数据进行了分析,研究表明降水、温度及蒸发量与冬小麦产量呈极显著相关。白岩等[8]分析了濉溪县小麦生产周期增产气候条件,调查发现返青后气温持续偏高,灌浆期延长,日照充足是小麦产量实现新突破的主要原因。因此,气象因子波动对小麦生长发育及产量有密切关系。在全球气候变暖大趋势下,青海共和地区气候变化也较显著,势必对春小麦生长发育及产量造成一定影响,因此了解作物生育期内气象因子变化趋势及对作物影响,对农业生产具有重要指导意义[9-12]。基于1998—2018年逐日观测的气温、降水、日照资料和春小麦各生育期及产量资料,结合数理统计方法初步分析气象因子与春小麦气象产量关系,确定影响春小麦产量主要气象因子和关键生育期。

1 资料来源与研究方法

1.1 研究区概况

共和县隶属青海省海南藏族自治州,地处青藏高原东北角,北靠青海湖,南临黄河,东以日月山与东部农业区为界,西与柴达木毗连,东西长221.5 km,南北宽155.4 km,总面积1.73×104 km2。地形由西北向东南倾斜,平均海拔3 200 m,总人口13.6万余人。全县有可利用草场125.08万 hm2,拥有耕地资源3.13万hm2,农作物总播种面积达2.96万hm2,其中粮食作物播种面积1.70万hm2,油料作物播种面积0.91万 hm2。

1.2 资料来源

1998—2018年共和县气象数据(日最高气温、日最低气温、活动积温、降水量、日照时数)及春小麦生育期数据来源于共和县国家基本气象站逐日观测资料,小麦单产数据来源于共和县统计局。

1.3 研究方法

1.3.1 线性趋势 用线性趋势法分析春小麦生育期间各气候要素变化趋势:

式中,w为要素值,c为常数项,d为回归系数(倾向率),i为时间序列的年份。c和d可用最小二乘法估算。气候倾向率d值符号反映上升或下降的变化趋势。并对结果分别进行置信度为95%和99%的显著性检验,给定显著性水平,若,表明随时间变化趋势是显著,否则表明变化趋势是不显著[13]。

1.3.2 相关分析法 用相关分析法分析气候因子与春小麦各生育期间之间的相关性。由于样本量小于30,因此用计算无偏相关系数加以校正[14]。

1.3.3 滑动平均法 根据春小麦产量影响因子变化特点,可把春小麦产量分解为趋势产量和波动产量,前者变化主要是由社会经济因子造成,后者则主要取决于气候因子[15-17]。趋势产量反映社会因素即社会经济水平、政策、技术等引起春小麦产量在时间尺度上某种较平稳增长趋势;气候产量反映由温度、降水、日照等气象因子引起春小麦产量波动。产量分离方法很多,此次研究采用时间序列为5年的直线滑动平均分析法。

式中,春小麦实际产量Y分离为趋势产量Y(t)、气候产量Y(w)、随机误差e三部分,随机误差e一般忽略不计。任一年实际产量减去趋势产量就是气候产量。

1.3.4 多元线性回归分析法分析春小麦产量对各气象因子的响应[18]。

2 结果与分析

2.1 春小麦生育期内各气候因子的变化特征

根据共和县气象局对春小麦生育期的观测记录将春小麦生长过程分为4个阶段: 3月下旬—4月上旬为播种期;4月下旬—5月上旬为出苗期;5月下旬—6月中旬为拔节期;7月下旬—8月上旬为乳熟期。

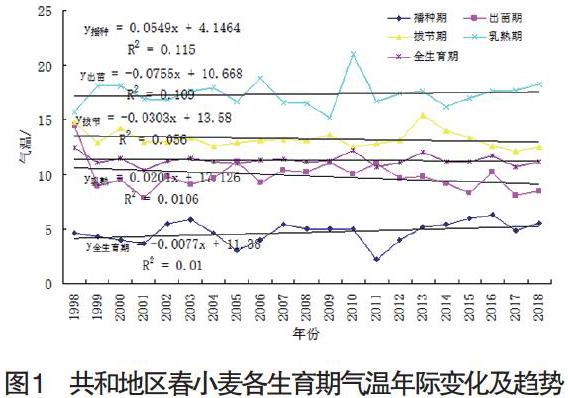

2.1.1 生育期气温的变化趋势 气温是影响小麦生长重要气象因素之一,它不僅影响小麦播种时间及生长发育速度,还对小麦产量有影响,因此,气温波动对春小麦整个生育期有直接影响。1998—2018年近20年春小麦播种期、出苗期、拔节期、乳熟期以及全生育期平均气温气倾向率分别为0.55℃/10年、-0.76℃/10年、-0.30℃/10年、0.20℃/10年、-0.08℃/10年,年份与平均气温相关系数分别为0.339、0.330、0.237、0.103、0.100,均未通过置信度为0.10的显著性检验。其中,播种期和乳熟期平均气温呈不显著升温趋势,尤以播种期升温幅度最大。出苗期、拔节期和全生育期平均气温呈不显著降温趋势,其中以出苗期降温幅度最大,全生育期平均气温表现平稳。春小麦播种期、出苗期、拔节期、乳熟期以及全生育期平均气温年极差分别为4.1℃、6.6℃、3.3℃、5.8℃和2.0℃,出苗期极差最大,全生育期极差最小,极差大小依次是出苗期>乳熟期>播种期>拔节期>全生育期(图1)。

2.1.2 生育期降水的变化趋势 降水量与春小麦的生长密切相关,同时制约着春小麦产量。1998—2018年春小麦播种期、出苗期、拔节期、乳熟期和全生育期降水量分别以0.79、6.50、15.96、15.36、38.6 mm/10年的气候倾向率呈增多趋势,年份与降水量相关系数分别为0.057、0.277、0.485(P<0.05)、0.468(P<0.05)、0.686(P<0.01),其中拔节期和乳熟期降水呈显著增多趋势,全生育期降水量呈极显著增多趋势。春小麦播种期、出苗期、拔节期、乳熟期和全生育期降水量年极差分别为34.3、59.9、77.1、74.6、125.9 mm,降水量年极差大小依次为全生育期>拔节期>乳熟期>出苗期>播种期。全生育期平均降水量为121.0 mm,最多年为201.1 mm(2018年),最少年为75.2 mm(2003年),最多年降水量是最少年降水量的1.67倍,表明降水量年际间变化差异大(图2)。

2.1.3 生育期日照时数的变化趋势 日照是农作物进行光合作用的必要条件,其强弱直接关系春小麦光合作用能力,进而影响春小麦生长发育。1998—2018年近20年春小麦播种期、出苗期、拔节期、乳熟期日照时数均随年际的延长呈减少趋势,气候倾向率分别为-0.27、-01.86、-20.59、-40.53、-26.77 h/10年,年份与日照时数的相关系数分别为0.014、0.065、0.406(P<0.10)、0.111、0.435(P<0.05),可见,春小麦拔节期和全生育期日照时数的减少趋势为显著。春小麦播种期、出苗期、拔节期、乳熟期和全生育期日照时数年极差分别为53.9、63.2、115.4、73.6、134.1 h,日照时数年极差大小与降水量一致,依次为全生育期>拔节期>乳熟期>出苗期>播种期。全生育期平均日照时数为784.4 h,最多年为848.7 h(2000年),最少年为714.6 h(2017年),最多年较最少年偏多18.8%(图3)。

2.2 气象因子与春小麦气候产量相关性分析

2.2.1 气温的影响 (表1)春小麦气候产量与各气象因子之间的相关性,可见,共和县春小麦气象产量与6月中旬、7月下旬最高气温以及7月下旬平均气温相关系数通过了P=0.05的显著性检验,与4月上旬最高气温、7月中旬最高气温相关系数通过了P=0.10的显著性检验,且与4月上旬和6月中旬的最高气温呈显著正相关,说明共和地区春小麦产量受播种期、拔节期最高气温影响较大,此阶段高温利于作物增产。但与7月中、下旬最高气温及7月下旬平均气温呈显著负相关,说明共和地区春小麦在拔节至乳熟阶段温度过高,易引起茎秆节间升伸长速度加快,不利于培育壮秆,缩短小花分化时间,不利于增加穗粒数、节间徒长,使得机械组织发育不良,缺乏韧性易倒伏,故而对作物产量造成不利影响。

2.2.2 降水量的影响 共和地区春小麦气象產量与整个生育期降水量通过了P=0.10的正相关显著性检验,说明对整个生育期而言,偏多降水量利于小麦产量增加。除7月中旬降水量与春小麦气象产量呈显著正相关外(R=0.511,P<0.05),其余各旬降水量与气象产量相关性均不显著(表1)。由此可见,拔节期至乳熟期降水量多少直接制约共和地区春小麦气象产量,该时段是春小麦提高穗粒数、保花增籽的关键时期,此时春小麦新陈代谢旺盛,小麦植株生长迅速,需大量水分,若水分不足不仅减少每亩穗数,且对穗粒数影响也较为严重,同时对水分反映较敏感,抗旱能力弱。缺水受旱则穗粒数减少,产量显著下降,故而要保证充足水分供应。

2.2.3 日照时数的影响 共和地区日照时数与春小麦的气象产量相关性均呈不显著,故日照时数对春小麦产量影响小于气温和降水量影响(表1)。小麦被称为长日照作物,但共和地区春小麦产量与日照时数仅在6月下旬呈较小正相关,其余各旬皆为负相关。这与高原地区日照时数较长、土壤水分蒸散量加大、不利于土壤保墒、易造成干旱、不利于营养物质的合成有关,故而引起春小麦减产。整个生育期,春小麦产量与日照时数呈正相关。

2.3 气候条件与春小麦气象产量的关系

2.3.1 全生育期气候条件对春小麦气象产量的影响 由表2可以建立春小麦气象产量(Y)与整个生育期内气象要素的回归方程Y=-5.568a+0.166b-2.053c+0.202d+0.021z(R=0.495,F=0.973,P=0.465)式中a、b、c、d、e分别代表平均气温、最高气温、最低气温、降水量以及日照时数。其中降水量偏回归系数通过了P=0.10信度检验。由此看出整个生育期,共和县各个气象要素中降水量多少对春小麦气象产量起决定作用,降水量每增加一个单位,气象产量增加0.202个单位。降水量是春小麦生育期内水分主要来源之一,水分对于春小麦至关重要,水分变化直接关系粮食生产。在日常种植过程中,需进行定期补充水分以此来保证粮食作物正常生长。当平均气温与最低气温每上升1个单位,气象产量分别减少-5.568及-2.053个单位,故而整个生育期内平均气温与最低气温不易过高。当最高气温与日照时数每提高一个单位,气象产量分别增加0.166及0.021个单位,因此,光、温热量条件的增加对春小麦气候产量有利。

2.3.2 播种期气候条件对春小麦产量的影响 由表2可以建立春小麦气象产量(Y)与播种期内气象要素的回归方程Y=16.301a-5.033b-4.682c-0.273d-0.74z+125.51(R=0.516,F=1.018,P=0.444),其中平均气温与日照时数均通过P=0.10信度的检验,说明播种期内平均气温与日照时数对共和地区春小麦气象产量起决定作用。平均气温每上升一个单位,气象产量增加16.301个单位,日照时数每增加一个单位,气象产量减少-0.74个单位,播种期内平均气温升高有利于小麦生长发育,而适当日照利于土壤保墒,对后期春小麦生长发育起奠基作用。播种期内最高气温、最低气温以及降水量每增加一个单位,春小麦气象产量分别减少-5.033、-4.685、-0.273个单位,故而播种期内需注意防范高温热害、低温冷害与过多降水引发土壤透气性差造成的危害。

2.3.3 出苗期、拔节期、乳熟期对春小麦产量的影响 由表2可以建立春小麦(Y)与出苗期、拔节期、乳熟期内气象要素的回归方程,分别为Y=2.84a+0.581b-0.508c-0.279d-0.443z+36.64(R=0.321,F=0.322,P=0.892);Y=-7.948a+5.13b-0.377c+0.025d-0.045z+6.767(R=0.367,F=0.436,P=0.816);Y=-1.36a+1.553b-1.118c-0.033d-0.19z+24.038(R=0.224,F=0.148,P=0.977)。其中出苗期平均气温与最高气温每上升一个单位,春小麦气象产量分别增加2.84、0.581个单位,最低气温、降水量、日照时数每增加一个单位,气象产量将下降-0.508、-0.279、-0.443个单位,且平均气温对气象产量影响最大,故出苗期应着重做好春小麦保暖工作;拔节期最高气温与降水量每增加一个单位,春小麦气象产量分别增加5.13、0.025个单位,平均气温、最低气温日照时数每增加一个单位,春小麦气象产量将分别减少-7.948、-3.777、-0.045个单位,且平均气温对春小麦产量影响较大。然后是最高气温及最低气温,故春小麦拔节期最高气温不能满足春小麦的需求,且应注重防止长时间高温引发茎秆节间伸长加快,节间徒长,机械组织发育不良,缺乏韧性易倒伏,且不利于培育壮秆,缩短小花分化时间,导致穗粒数减少。可通过适当增加水分以保证春小麦正常发育;乳熟期最高气温每上升一个单位,春小麦气象产量增加1.553个单位,平均气温、最低气温、降水量及日照时数每增加1个单位,春小麦气象产量分别减少-1.36、-1.118、-0.033、-0.19个单位,且乳熟期最高气温对春小麦产量影响最大,其次是平均气温与最低气温,说明乳熟期内最高气温未能达到春小麦的需求,此阶段是粒重增长主要时期,高温利于籽粒含水率缓慢下降,胚乳迅速积累淀粉,干物重急剧增加,而平均气温过高易导致高温逼熟,麦株受害后使得籽粒粃瘦、粒重低,产量和品质下降。

3 结论

(1)1998—2018年共和地区春小麦全生育期平均气温以每10年-0.08℃的气候倾向率呈不显著降温趋势,降水量以每10年38.6 mm的气候倾向率呈极显著增多趋势,日照时数以每10年-26.77 h的气候倾向率呈显著减少趋势。在春小麦播种、出苗、拔节、乳熟生育中,播种期和乳熟期平均气温呈不显著升温趋势,尤以播种期升温幅度最大。出苗期、拔节期和全生育期平均气温呈不显著降温趋势,其中以出苗期降温幅度最大。降水量在播种、出苗、拔节、乳熟各生育期中均呈增多趋势,其中在拔节和乳熟期呈显著增多趋势,气候倾向率均在15.0 mm/10年以上,可见全生育期降水量增多主要是由拔节和乳熟期降水增多贡献最多;日照时数在播种、出苗、乳熟各生育期中均呈不显著减少趋势,其中拔节期减少趋势显著,气候倾向率分别为-20.6 h/10年,乳熟期日照时数减少趋势虽不显著,但气候倾向率高达-40.5 h/10年,可见全生育期日照时数减少也主要是由拔节和乳熟期日照時数的减少贡献最多。

(2)共和地区春小麦气象产量与4月上旬播种期和6月中旬拔节期高气温正相关显著,与7月下旬乳熟期最高气温、平均气温及7月中旬拔节至乳熟期最高气温负相关显著。气象产量与全生育期降水量、7月中旬拔节至乳熟期降水量正相关显著。

(3)春小麦气象产量与全生育期气象要素的多元线性回归分析表明,降水量对气象产量增加起正向决定作用;气象产量与播种期气象要素的多元线性回归分析表明,平均气温对气象产量增加起正向作用,日照时数则为负向作用,但平均气温贡献率远大于日照时数。

参考文献

[1] 孟建.氮肥运筹对强筋小麦产量、品质和养分吸收利用的影响[D].保定:河北农业大学,2006.

[2] 王国扣,王海.我国小麦面粉加工业发展趋势的分析[J].农产品加工,2004(12):10-12.

[3] 袁永慧,邓西平.干旱与复水对小麦光合和产量的影响[J].西北植物学报, 2004(7):1250-1254.

[4] 崔读昌.中国主要农作物气候资源图集[M].北京:气象出版社,1984.

[5] 李世奎.中国农业气候资源和农业气候区划[M].北京:科学出版社,1988.

[6] 杜汛雨.气候变化对河北省冬小麦产量的影响-以栾城县为例[J].信阳师范学院学报(自然科学版),2016,29(2):212-216.

[7] 李月英,刘全喜,张文英,等.黑龙港流域冬小麦产量与气象因子相关与通径分析[J].华北农学报,2008,23(s2):329-333.

[8] 白岩,陈若礼,张存岭,等.濉溪县小麦单产超千斤的气候条件分析[J].安徽农业科学,2014,42(25):8685-8686.

[9] 郭连云,钟存,丁生祥,等.近50年局地气候变化及其对共和盆地贵南县草地退化的影响[J].中国农业气象,2009,30 (2): 147-152.

[10] 郭连云,丁生祥,汪青春.气候变化与人类活动对共和盆地生态环境的影响[J].干旱地区农业研究, 2009,27(1):219-226.

[11] 连云,王万满,熊联胜.共和盆地近50年水资源的气候变化特征[J].水土保持研究,2009,16(1):141-144,148.

[12] 赵恒和,郭连云,赵年武,等.共和盆地界限温度初终日和积温对气候变化的响应[J].水土保持研究,2012,19(4):207-211.

[13] 魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术[M].北京:气象出版社,1999.

[14] 冯定原.农业气象预报和情报方法[M].北京:气象出版社,1988.

[15] 王建林,赵四强.全国棉花产量预报模式[J].气象,1990(5):26-30.

[16] 王建林,太华杰.中国粮食总产量结构分析与丰歉评估[J].气象,1998(12):3-5.

[17] 杨霏云,王建林.晚稻单产动态预测方法研究[J].气象科技,2005(5):433—436.

[18] 施能.气象科研与预报中的多元分析方法[M].北京:气象出版社,1995.

责任编辑:黄艳飞