徐悲鸿作为“伯乐”的图像叙事

——浅析《九方皋》

陆 飞

(国家艺术基金管理中心,北京 100028)

一、《九方皋》的图像与文本

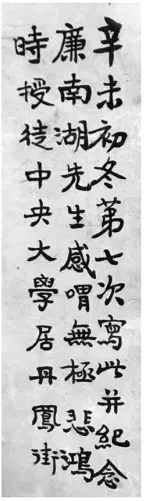

《九方皋》又名《九方皋相马》,创作于1928年,完成于1931年①,是徐悲鸿一幅以西方绘画改良中国画的典型作品。绘画极其生动地塑造了一位智慧且朴实的“伯乐”,即九方皋形象,题材取自《列子·说符》与《淮南子·道应训》中九方皋相马的故事。构图布局主次虚实相得益彰,气息高古且画面真实,马与人物的形象掩映生姿,概括传神,设色古雅质朴。其中在九方皋、骏马身上的用笔、用墨都体现了徐悲鸿对于中西技法的娴熟掌握,而整体艺术语言的组合与构成、一张一弛也极具特色。特别是在故事情节和氛围的营造上,超越了以往中国水墨画的表达范畴,显示出了集大成的徐悲鸿艺术特色。存世中国画《九方皋》版本为3个(清华大学艺术博物馆、徐悲鸿纪念馆、天津博物馆),其中徐悲鸿纪念馆藏版本中有跋:“辛未出冬第七次写此并纪念廉南湖先生,感叹喟无极,悲鸿时授徒中央大学居丹凤街。”

绘画作品《九方皋》题材的文本记载见于《列子》中:“秦穆公谓伯乐曰:‘子之年长矣,子姓有可使求马者乎?’伯乐对曰:‘良马,可形容筋骨相也。天下之马者,若灭若没,若亡若失。若此者绝尘弭辙。臣之子皆下才也,可告以良马,不可告以天下之马也。臣有所与其担纆薪菜者,有九方皋,此其于马,非臣之下也。请见之。’穆公见之,使行求马。三月而反。报曰:‘已得之矣,在沙丘。’穆公曰:‘何马也?’对曰:‘牝而黄’使人往取之,牡而骊。穆公不说。召伯乐而谓之曰:‘败矣!子所使求马者,色物牝牡尚弗能知,又何马之能知也?’伯乐喟然太息曰:‘一至于此乎?是乃其所以千万臣而无数者也。若皋之所观天机也。得其精而忘其粗,在其内而忘其外。见其所见,不见其所不见;视其所视,而遗其所不视。若皋之相马,乃有贵乎马者也。’马至,果天下之马也。”[1]

从画面来看,徐悲鸿采取了九方皋相马三月之后,秦穆公派人取马这一幕来描绘。画面中心是九方皋所说的“牝而黄”的千里良马,而实际上我们看到的是一匹“牡而骊”的骏马,正极力挣脱红色的缰绳,似与赏识自己的九方皋惺惺相惜,而画面右侧的九方皋与他背后两人形成了鲜明的对比。九方皋沉着与冷静地观察着骏马,着眼于骏马的精神气质而并非某个部位。除了对于九方皋的表现,同样也有对秦穆公所派使者的描绘,特别是九方皋右侧的两人,他们展示出了对于九方皋的怀疑与不屑,增强了画面戏剧性和情节性,画面左侧以两匹马为主。

对于《九方皋》的理解,无论从改良中国画的形式方面,或是徐悲鸿创作此画的动机及表达的意义这一层面来讲,回归历史语境的考察必不可少,从而探讨此画发生的成因,揭示《九方皋》背后所存在的审美价值和社会历史价值。而通过梳理,笔者发现《九方皋》这一作品的绘制其实代表了在特殊历史时期,徐悲鸿以“伯乐”九方皋自比,借“相马”的故事表现了对于“伯乐”这一自我身份的认知,以及对人才培养的珍视。

徐悲鸿《九方皋》139×351cm

水墨设色纸本横幅1928-1931徐悲鸿纪念馆藏

二、《九方皋》与中国画改良

《九方皋》创作于1931年,正处于徐悲鸿改良中国画的第三阶段②,留法归国的后期,在这一阶段徐悲鸿的中国画探索逐渐成熟,其标志是:模仿传统绘画的痕迹消失,水彩画法淡去,自然地融入了西画因素,创造了一些新的画法,个人风格逐渐清晰起来并走向成熟。各种形象的塑造都呈现出了自己的面貌,如动物中的牛、马,再如禽鸟如鹅、鸡,与花木梅、竹等,都独具特色。虽然题材不尽相同,但是样式与风格基本都已确定。在第一个阶段,徐悲鸿对于西方绘画营养的汲取主要是间接的手段——月份牌等艺术形式,如《诸老图》等,这些时期的作品基本以水彩、水墨加勾线为主,强化质量感,较为多见,同时期其他画家如陶冷月、方人定、李可染等,都兼能水彩与水墨画。第二阶段约为1925年到1931年,此阶段徐悲鸿的主要精力在素描和油画方面,中国画的创作较少,但从作品的面貌来看,展示出了与留学前的明显不同。虽然融合了西画技法,但是展示出了回归传统的过渡。对于徐悲鸿的研究,很多学者都集中于“中国画改良”与其现实主义的美术教育观上,而这些改良也具体体现于《九方皋》画面之中。首先就是从构图整体来看,《九方皋》突破了以往中国画的组合形式,改变了以往多“计白当黑”不着背景的形式,除此之外,传统中国人物画大量采用了以景色为主与“豆马寸人”的组合,此画中并未见得。西方绘画以黄金比例作为画面的构成基础,从古希腊开始,特别是科学与理性达到巅峰的文艺复兴时期都采用了这种方式。而将黄金比例标尺斐波那契对角线置放于《九方皋》的图像中时,我们可以清晰地看到,以画面中心靠右侧的马尾为中心,画面左侧和右侧恰巧构成了约等于0.618的视觉比例,再用更小的斐波那契对角线测量时我们可以发现,画面中部牵马的九方皋肘部,也位于黄金比例之处。据徐悲鸿本人题跋以及艾中信回忆,对于此幅作品徐悲鸿七易其稿,虽暂时没有史料直接证明徐悲鸿构图是刻意为之,但从师承体系来看如弗朗索瓦·弗拉孟、费尔南德·柯罗蒙、帕斯卡·达仰,都很大程度上受到了法国高等美术学院的影响。19世纪以来,法国大师大卫和安格尔订立了法国学院绘画以素描、理性为基础的原则,在徐悲鸿法国进行绘画技法训练的过程中,有意或无意都要受到西方绘画构成的影响,因此从这个角度来讲,《九方皋》的构图其实蕴含了西方传统的审美哲学。

除了构图之外,《九方皋》中画面的元素也可以看到西方图式,如作为背景出现的风景。从文艺复兴开始,很多欧洲的油画作品就将含有地平线的风景作为画面的背景,徐悲鸿在《游英杂感》中写道“至若浑茫浩瀚,气象万千,光辉灿烂,笔参造化者,有康斯太勃并世之特纳,其巨帧如《汉尼拔翻越阿尔卑斯山》《雪崩》”[2],在徐悲鸿个人师承系统与推崇的画家中,我们可以找到相关的风景画如柯罗所作的《蒙特枫丹的回忆》,柯罗是后来被徐悲鸿称为“义父”的达仰先生的老师,如果抛开《九方皋》中的马与人物,很容易发现背景与西方风景画的相关之处。

对于空间感的塑造,徐悲鸿选用了远近错落的方式,位于图像中央的九方皋最大,而周围秦穆公的使者由近及远依次缩小,这样的配置安排符合“主大从小”“尊大卑小”的中国画传统,而也同样突出了中心人物,给人以近大远小的空间感,而这些空间感的塑造与构图方式的处理,都是徐悲鸿的改良中国画的艺术创造。同样与当时其他作品不同的是徐悲鸿的颜色处理,他选择了自己惯用的藤黄,花青与赭石三色作为画面的主基调,远山的蓝色与“在沙丘”的黄色形成对比,树与马的冷暖也有对比,而中间勒马的红绳又使我们凝神于画面的主体——千里马与九方皋。对于颜色的处理,中国画多采用抽象色和概括色,而西洋画则重固有色,条件色的冷暖与概括色的使用基本在印象派到达顶峰③④,如果以此角度来分析,徐悲鸿其实是采用了中国绘画的材料表现了一副固有色为主、概括色与条件色兼有的面貌。

徐悲鸿运用的技法是构成他画面风格的重要手段,他始终用中国画的材料工具并坚持用传统的勾、染或泼墨等手段为主来画人物、花鸟及风景,同时在他所画的中国画上,他始终坚持了文人画诗书画印一体的方式,将画面有机统一起来。概括来说,徐悲鸿对于笔墨的继承和运用,主要表现在两个方面,第一是常发挥“笔墨”的作用,表现在勾勒法,第二是没骨法,充分展示色彩。特别是人物画大量用到了勾勒法,这一点在《九方皋》中就极其明显,对于动物或人物的描绘虽然不同于以往传统中国人物画,但对于轮廓的处理大量用到了线条的变化,徐悲鸿在写给陈子奋的信中说到:“双钩为中国画本原”。他也有众多纯线条描绘的仕女图作品。九方皋衣纹的处理中,线条混柔多变,疏密有致。从整体来看,《九方皋》的画面虽然充满了明暗,光感过渡的处理,但并非真正完全意义的写实,其实是与他法国老师们的画面效果有很大不同的。而在徐悲鸿其他作品如《李印泉先生像》中,我们看到的是极其细腻的画面效果,这就足以证明,徐悲鸿在进行有关九方皋的艺术加工时,他有意采用了很多中国画技法,赋予画面较为写意的中国面貌,以符合精神气质。

综上来看,《九方皋》应是徐悲鸿以西方技法改良中国画的代表作品,绘画显示出了成熟时期徐悲鸿中西绘画结合的典型创造。无论从构图、色彩与技法等任何角度来看,都渗透了中西方美术的精髓。而这样的绘画方式,也直接为后来徐悲鸿的《田横五百士》及其他艺术家的创作产生了重要影响,作了必要准备。而为了进一步理解《九方皋》所传达的思想,对于历史社会背景下的徐悲鸿研究也十分必要。

三、《九方皋》与徐悲鸿的“伯乐”身份

根据《徐悲鸿年谱长篇》所载,从1928年开始创作算起,到1931年《九方皋》创作完成共经历了约4年时间,此时的徐悲鸿正处于一个不同于之后的特殊时期。

《列子·说符》中关于九方皋其实存在着这样一条脉络,秦穆公在相马大师伯乐晚年时候问起关于他继承人的事情,因觉水平不高,伯乐并未推荐自己的任何子女,而是举荐了一位在田间挑担子拾柴草的人,也就是画面的主人公九方皋,九方皋选择了一匹与他所说的“在沙丘”“牝而黄”完全不同的“牡而骊”的黑马。秦穆公诧异之时,伯乐给出了“得其精而忘其粗,在其内而忘其外”的解释。文本和画面最终表达出来的含义有两方面:第一就是“见其内而忘其外”的哲学含义,而另一方面则是九方皋对于伯乐发现千里马的传承,引申为教育与人才的主题。徐悲鸿自小博览群书,对于选择九方皋这样的文学题材创作一定有自己的原因和特殊意义,而题跋其实已经给我们了一些答案,参考徐悲鸿创作《九方皋》同时代有关史料,我们或许可以得到线索。

“1927年(民国十六年 丁卯)9月,中华艺术大学特聘从法国回国之名画家徐悲鸿担任西洋画兼理论教授,并应田汉之邀,任上海艺术大学的校董和教授;1928年(民国十七年 戊辰),在上海参加筹办南国艺术学院。担任美术系主任,其学生有吴作人、王临乙、孙多慈。应南京江苏大学(中央大学的前身)之聘,兼任该校艺术教育专科美术教授;8月2日,上海艺术协会展览会筹备委员会组成,徐悲鸿被推为委员。10月,接北平大学校长李石曾之聘书,聘徐悲鸿出任该校艺术学院院长一职。上任后,曾三访齐白石,聘请齐白石任艺术学院国画教授,并推崇其作品,二人成为莫逆之交。11月,徐悲鸿被聘为南京国立中央大学艺术系教授,兼任南京古物保管委员会委员,开始创作大幅油画《田横五百士》。”[3]

徐悲鸿于1926年左右从法回国,从可考的资料来看,在这个时期,也就是创作《九方皋》的这段时间来说,徐悲鸿忙于任职各个艺术教育机构与院校的老师及管理者,而他自己也表现出了对艺术教育的极大兴趣,确认自己画坛位置的同时,也在北平艺专、南国艺术学院等教育机构贯彻了自己的理念,奠定了基础。

徐悲鸿在上海的三个月中,被邀请为各界名人画像,也多次进行演讲。应田汉邀请在上海艺术大学演讲中,认识了日后他的学生——吴作人。演讲完毕后,徐悲鸿检视一年级的作品,对吴作人所画男青年石膏头像评价颇高,以“致广大,尽精微”之感进行评价,且认为作者具有“有非凡之观察和创作力”。有关初次见面徐悲鸿即对吴作人进行表扬的文本,在后来又有很多提及,遗憾的是吴作人所绘的石膏像已经无法找到,但在萧曼、霍大寿所著传记《吴作人》可见此事的记录[4]。

现今我们已经无从考证对话发生究竟是怎样的情景,亦或是有可能仅仅是在对素描中应该规避的问题进行解说,不论当时情况究竟如何,从此故事中可以推断出吴作人确实属于比较优秀的学生,也为后来徐悲鸿对吴作人的提携提供了很好的基础。吴作人一贫如洗的情况下,徐悲鸿自掏腰包,为吴作人买了船票,并为他办好了护照和签证,将吴作人送往巴黎,又为吴作人争取了“庚款奖学金”的名额,使吴作人在海外的生活、学习有了保障⑤。让我们联想起了本文所探讨的对象《九方皋》中所发生的故事。

《九方皋》虽然与上述故事没有直接的关系,但是从伯乐选择九方皋,九方皋发现千里马这个层面来理解,其实是教育或对于人才的传承与延续,与徐悲鸿当时的处境、心境显示出了极大的相关性。徐悲鸿是在有选择的情况下以此题材中的“九方皋”,或说“伯乐”的形象来自比描绘了作品,或是传达出艺术教育的重要性与人才的难得性。还有很多例子如傅抱石、孙多慈等等,平行比较徐悲鸿之后的生平,其实很难再次看到频率如此高且有关徐悲鸿艺术教育观与艺术教育实践的话题。而在这期间徐悲鸿以“九方皋”“伯乐”身份帮助过的学生,此后都有很大的艺术成就,并在中国近现代美术史上写下了浓墨重彩的一笔。

聚焦徐悲鸿纪念馆藏版本《九方皋》的题跋:“辛未出冬第七次写此并纪念廉南湖先生,感叹喟无极,悲鸿时授徒中央大学居丹凤街。”可视为此画的创作目的,而这也与“伯乐”的话题极其相关,从此段时间徐悲鸿的交游来看,“廉南湖”即廉泉其实是一位重要的人物,廉泉(1868—1931),字惠卿(又作惠清),号南湖,江苏金匮(今无锡)人,在京会试时参与康有为、梁启超集合各省举人发动“公车上书”。

《悲鸿自述》是这样描述这位人物的:“此时姬为介绍诗人廉南湖先生,及南海康先生。南海先生,雍容阔达,率直敏锐,老杜所谓真气惊户牖者,乍见之觉其不凡。谈锋既启,如倒倾三峡之水,而其奖掖后进,实具热肠。余乃执弟子礼居于门下,得纵观其所藏……相与论画,尤具卓见,如其卑薄四王,推崇宋法,务精深华妙,不尚士大夫浅率平易之作,信乎世界归来论调。”[5]《徐悲鸿自传》提及:“因写仓颉识姬觉弥,识康南海。南海甚为器重,许为天才。时又识廉南湖,极为契合。遂知名于沪。”[6]

虽然在自述以及年谱中我们并没有发现廉对徐的直接帮助,但从文中我们得知,在徐悲鸿眼中廉南湖先生是有着艺术修养的,通过姬觉弥的介绍,结识了康有为和与他“极为契合”的廉南湖,并“器重”徐悲鸿,“许为天才”,所以我们可以大胆推测,廉泉亦是徐悲鸿早年所遇的“伯乐”之一。与作品创作直接相关的是,廉的卒年正好为此画完成的年份。

廉泉现存诗文集中,有《徐悲鸿为卢使君画马》四首:“三千弱水传名迹,少日飞腾也自豪。帐外雪花大如掌,不知谁是九方皋。”[7]直接指向了徐悲鸿的创作,廉在1931年11月15日,因中风病逝于北平市协和医院,结合诗文,从徐言“又伤先生之终未见此画也”判断,廉去世前没有并看到此画作,也就可以理解徐悲鸿题跋中“叹喟无极”的悲伤了,此处则是徐悲鸿对于廉泉作为“伯乐”逝去的缅怀,这也将我们引向另一个有关“伯乐”身份的叙事,即徐悲鸿被“伯乐”“九方皋”所赏识及帮助的求艺经历。在这段的故事里,徐悲鸿的角色变成了被赏识的“千里马”。出生于画师之家的徐悲鸿6岁随父读书,9岁在父亲督导下学画,13岁跟随父亲流转于乡里卖画,17岁独自前往上海。随后因父亲病重回归故里,在三处学校担任国画教师,以负担全家的生活。不久后,父亲及妻子去世。20岁的徐悲鸿二度赴沪谋生,但却处处碰壁。

前往法国留学前夕,徐悲鸿有幸结识岭南画派的代表人物高奇峰、高剑父以及油画家周湘,皆对徐悲鸿绘画表示赞许并进行了指点。他还与维新派领袖康有为结识,受到很大影响,并有幸在其支持下赴东京研究美术,饱览了大量日本的珍品佳作①。

徐悲鸿求艺路虽然艰难,但很幸运的受到了诸多文化与艺术界的重要人物如陈师曾、蔡元培、梅兰芳及鲁迅的赏识与帮助,使他切身感受到了拥有“伯乐”“九方皋”的重要性,在自己功成名就之后,徐悲鸿也不忘将这种“伯乐”与“九方皋”的精神传承下去。

回到图像,徐悲鸿画马作品很多,但基本不系缰辔,是奔放不羁的,体现出其浪漫主义情怀,例如他1939年创作的《群奔》,群马之间关系精妙,相互呼应,精神矍铄,自由奔放。与《九方皋》中带缰辔的马比较来看,就显得别有趣味。《九方皋》画面上例外地画上了缰辔,有人问徐悲鸿其原因,悲鸿笑答:“马和人一样,愿为知己者用,不愿为昏庸者制。”由此可见徐悲鸿的创作动机。

作者本人对于此画的评论使我们又回到了历史语境中。从1928年创作《九方皋》到1931年期间,中国历史经历了决定前途与命运的几件大事。1928年毛泽东朱德红军井冈山会师;1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会召开,选举产生了中华苏维埃共和国临时中央政府,毛泽东被选举为主席;1931年日本“九一八”事变,是日本帝国主义侵华的开端。在这样的大环境下,徐悲鸿借此抒发并表达了自己的情绪,据艾中信先生回忆,因为这幅画的寓意应了他“人须无傲气,但必具傲骨”的精神,九方皋就是一身傲骨气质,讥讽了当权者不识人才,在时局之下具有深刻而广泛的现实意义。徐悲鸿本人也曾用鄙夷的方式表达了对九方皋身后的小丑的看法:“这个人其实不懂马的好坏,却摆出那种架势,着实可笑。”用他来衬托九方皋的沉着冷静,是创作所需要的,足见徐悲鸿的明确立场和人格。

结语

艺术创作来自作者本人的切身感悟,也受客观因素的影响,任何一个单一的原因都无法构成《九方皋》的创作原因。总结来看,徐悲鸿有感于《九方皋》动人的故事,正是由于他亲眼看到了在当时的政府统治下,大量的人才被埋没和压抑的现状,更是在被伯乐所发现,以及作为“伯乐”“九方皋”发现“千里马”的情况下,他有了切身感受,要提携、培养有才华的青年是非常艰难的;同时,他对于自己的经历也铭记于心,这些都激发着他的创作欲望,借《九方皋》倾吐内心的抑郁,抒发渴望发掘人才的美好意愿。

所以《九方皋》表面上看是相马的主题,实际上是从他的自我身份与身份转化出发,讲述了培养与发掘人才,让人才充分发挥作用的艰难。

可见,徐悲鸿《九方皋》是以九方皋故事为题材隐喻现实,饱含徐悲鸿美术教育观及对于中华民族存亡关照的,创作于特定时期兼具中西绘画观念及技法与传统的中国画作品,是徐悲鸿本人对于“伯乐”身份进行的图像叙事,隐含了他的成长经历与其对艺术教育和人才的珍视,为后来徐悲鸿的艺术创作,中国画题材的选择及其他艺术家创作技法的丰富,都产生了重要且深远影响。

注释:

①王震.徐悲鸿年谱长编[M].上海:上海画报出版社,2006.

②华天雪.徐悲鸿的中国画改良[M].上海:上海书画出版社,2007:136-137.

③王文娟.墨韵色章:中国画色彩的美学探渊[M].北京:中央编译出版社,2006.272-280.

④王文娟.中西绘画色彩观及其抽象性问题[J].人文杂志,2006(6):108-114.

⑤肖超颖.徐悲鸿与吴作人交往关系研究[D].南昌:江西师范大学,2013.