传神写照,迁想妙得

祝殿超

【摘要】当代的工笔人物画创作,在立意、审美、语言、材料等各方面,均呈现出多元化探索的繁荣状态,受西方美术思想和新媒体艺术的影响,新的绘画观念也在不断涌现。同时,“传神写照”“迁想妙得”等传统工笔人物画理论精髓,也在很多艺术家的努力下继承和发展着。本文以蒋才的工笔人物画创作为研究对象,简要分析了其创作中“传神写照”的创作观念与“迁想妙得”的创作方法,初步揭示了传统工笔画理论对当代工笔人物画创作的深远影响。

【关键词】工笔人物画;传神共情;主观感受;情感注入

一、传统中国画理论体系中的“传神写照”论

重视以形写神,历来是中国画的传统。魏晋时期的人物画家顾恺之,在论画时就提出过“传神写照”的理论①,为中国人物画的传承和发展奠定了一个极为高妙的基调。魏晋以来的历代中国人物画家,无不以“传神”作为人物画创作的终极追求。

隋唐时期的工笔人物画创作十分繁荣,涌现出了以阎立本、张萱、周昉等为代表的画家,他们继承了魏晋时期“传神写照”的优秀传统,创作出了《历代帝王图》《虢国夫人游春图》《簪花仕女图》等传世名作,同时代的理论家张彦远更是在画论中明确指出,画中若无气韵,则有形无神,肯定了绘画中“神似”的核心价值②。宋元以后,山水画、花鸟画大兴,相比之下,人物画则呈现出一定的颓势。同时,在文人画逐渐占据画坛主流的情况下,工笔人物画的创作相对来说也处于低谷,但“传神写照”的理论在文人画中也得到了充分的继承,进而发展成为“忘形得意”③“不求形似”④的艺术观念,并由最初对人物画的品评标准扩展到了山水画、花鸟画的领域,长期影响着后世中国画艺术的发展。

现当代以来,随着社会的进步,西方美术思想的涌入以及新媒体技术的发展和新媒体时代的到来,工笔人物画的创作又迎来了新的发展,并且在各种美术思潮的影响和推动下,艺术家们在创作时的立意、审美、语言、材料等各方面都进行了探索,工笔人物画创作日益呈现出多元化的繁荣状态。另一方面,对“传神写照”“迁想妙得”等传统工笔人物画理论精髓的继承和发展,以及如何在坚守传统和创新突破之间找到一个平衡点,也为很多画家所关注。

二、从创作实践看蒋才对传统工笔人物画理论精髓的继承

当代中国的工笔人物画家中,蒋才是积极和勇于探索的一位。他在一系列工笔人物画的创作中,不但进行了多方位的艺术探索,更继承了传统中国人物画“传神写照”的理论精髓。相较于纯粹客观的再现,蒋才的工笔人物画更着重于艺术形象内在精神面貌和气质的出色表现,让观者能清晰感受到画家真诚的创作态度,从而真正进入到画家所创设的艺术情境当中去,并在这个过程中收获感动,产生共情。

蒋才生于巴山蜀水之间,成长于军旅之中,早年曾师承孙其峰先生,后来又进入解放军艺术学院系统学习,多年以来在艺术上孜孜以求,山水、花鸟、人物兼长,尤其致力于工笔人物画的研究和创作。他的工笔人物画取材丰富,技法精妙,用笔墨色彩为解放军战士,为革命先贤,为都市女郎等“传神写照”,以饱满的热情,塑造了许多个性鲜明的艺术形象,取得了十分丰硕的成果。

在《西沙太阳花》的创作中,蒋才将专注训练的解放军女战士置于辽阔的大海上,大海涌动着的澎湃波涛和解放军战士专注训练的宁静神态,形成了鲜明的动与静的对比,观者的视线自然而然地聚焦在女战士的面部神情上,从而被那种专注坚毅的神情所打动。蒋才本人曾经有过一段军旅生涯,在谈及这件作品时,他说,在创作时,自己仿佛已经回到了那段岁月,心里有一种不可抑制的表达的冲动,他是把自己的真情实感代入到了画面中,把自己的主观感受通过笔墨色彩、艺术形象传达出来。这种传达,实际上正是顾恺之所谓的“传神”。

绘画笔墨所传之“神”,一个层面是客观物象之神,另一个层面是画家对客观物象的主观感受。没有艺术家个人真切的艺术感受、真挚情感的作品,是不可能打动观者的。蒋才在这一点上继承了传统工笔人物画创作的理论精髓,即顾恺之在讨论“传神写照”的具体方法时所说的“迁想妙得”。也就是说,画家在创作的过程中,应该“将思想迁入所画的对象中去,设身处地,揣所想、拟所事,以取得深切的体会”⑤,要将个人真切的主观感受进行提炼和升华,赋予画面中的客体对象一种情感,把画家主观的审美感受投入到画面中去,使客体之“神”与主体之“神”融合为一。离开了“迁想”,离开了艺术家的主体意识,是不可能获得传神的艺术形象的。从这个意义上讲,画家真情实感的注入十分关键,这是使绘画创作“传神”的关键。

蒋才的另一件作品《先贤》,是为了纪念辛亥革命100周年而创作的孙中山先生的正面全身立像。这件作品,成功地塑造了一位为了民族的獨立解放而付出了毕生心血的革命先行者形象,在蒋才众多的工笔人物画中,占有十分重要的地位。

用工笔画的形式来进行创作重大革命历史题材,因为有具体的历史形象为基准,首先需要面对的问题,就是如何在精准把握历史真实人物形象和历史氛围的前提下,进行人物形象精神面貌的艺术化表现。在《先贤》这件作品的创作中,历史的凝重感固然重要,但如果一味强调这种凝重感,人物形象的塑造就难免会流于表面化与脸谱化,从而失去激动人心的艺术感染力。那么,该怎样平衡好这两者之间看似矛盾的关系呢?

蒋才通过丰碑式的构图,将人物置于画面中央,尽量减少画面的色彩感,主要用墨色进行层层渲染,以人物服装大面积的深灰色取得历史凝重感的表现,辅以革命军人武装起义的片断化背景,强化画面的主题表现。在此基础上,用浅色的手杖和礼帽来调节画面的黑白关系,由此使人物站立的姿势相对放松。在人物面部的刻画中删繁就简,突出面部微妙的表情变化,使得整个具有凝重历史感的画面生动起来、鲜活起来,从而达到了历史凝重感与艺术化表现之间的完美统一,画面中虽然只有一个主体人物形象,但却能让观者感受到扑面而来的浓浓的历史气息。

在这件作品中,我们可以感受到蒋才对客观物象塑造之“形”的精准把握和对主观情感表达之“神”的深刻理解。《先贤》作品形神兼备,以写形为本、以传神为先,蒋才很好地继承了“传神写照,迁想妙得”的优秀传统,主观感受与客观形象有机地统一了起来,这样的艺术创作才是有生命的。在《先贤》作品中,我们可以看到,蒋才的工笔画人物画创作不是无源之水,无本之木,也不是脱离现实、背离传统的无病呻吟,那是一种根植传统,又富有时代气息的真诚表达。

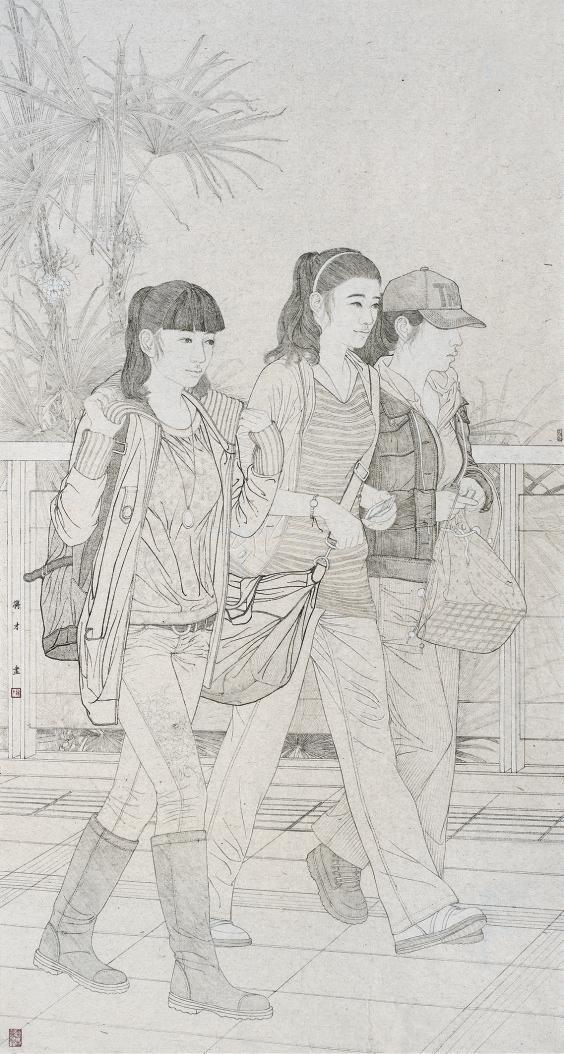

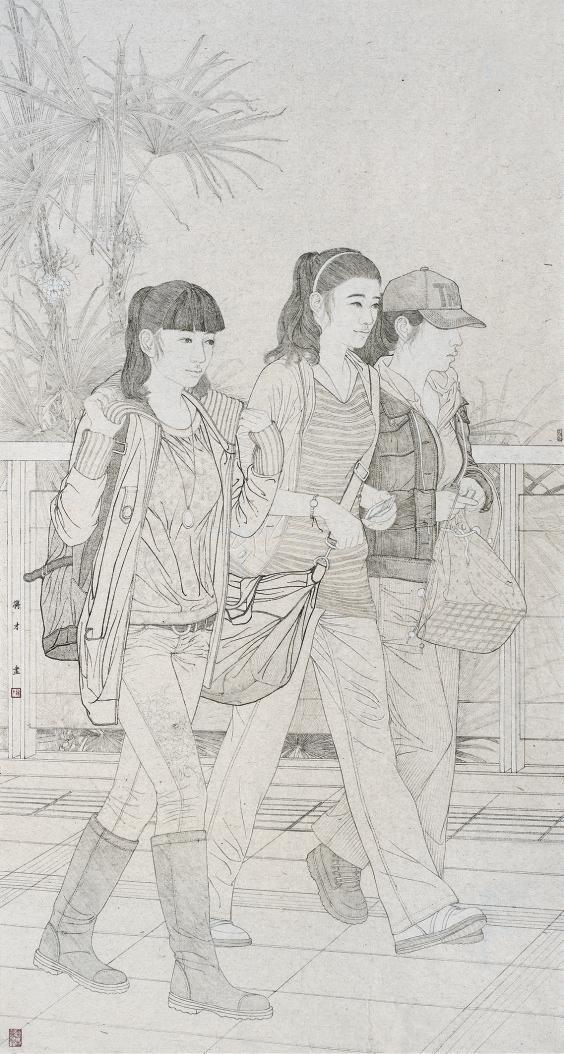

蒋才的现代都市生活题材的作品《旋律》,呈现出了不同于军旅题材和革命历史题材的另一种风貌。在作品中,蒋才用传统白描的艺术手法,着意描绘了三位妆容时尚的都市女郎形象,笔墨语言的精炼素净,产生了奇妙的对比关系,使得画面既有着鲜明的时代性,又没有背离中国工笔人物画“以线造型”的传统艺术语言体系,造型精确而富有神韵,展现了画家高超的艺术技巧。

这件作品的题材选取,因为来自于现实生活,来自于画家的生活体验,所以更容易引起观者的共鸣。现代都市题材的创作,因为直接取材于身边的都市生活,所以具有更普遍的审美意义。当然,这并不意味着这样的创作可以直接照搬现实生活,成为纯粹的现实生活的再现,而完全摒弃画家的情感注入。在具体创作过程中,画家还是要用自己的眼睛来观察现实生活,用自己的心灵来感悟现实生活。这正如另一位工笔人物画家所说的:“作品应该突出‘人的情感价值。好的人物画反映出的应该是人物形象和画家自身之间的关系,或者说画面内容和画家自身生活体验之间的关系。”⑥

三、新媒体时代工笔人物画创作现状的反思

近几年来,蒋才精心创作了一系列工笔人物画作品,取得了丰硕的成果。他对现实生活的持续关注和对生活、对艺术发自内心的热爱,对笔墨语言的精准把握和娴熟运用,对传统绘画艺术观念和艺术精神的继承和发扬,都体现在他的工笔人物画中。

当然,我们也应该看到,在当下的新媒体时代,人们的视觉经验不断被日新月异的新媒体技术刷新着,种种虚拟的、刺激的、奇异的视觉体验,以图像、影视、游戏等新媒体艺术的面貌纷纷呈现,同时也不可避免地与传统绘画艺术之间产生种种反应,相互影响。在工笔人物画的创作中,过度依赖图像,已经成为一个典型现象。有的画家,甚至开始直接用数码照片、电脑软件等新媒体技术手段来“制作”画面,“在构图起稿阶段便使用投影仪直接将照片投影到纸上描形或者直接把照片输入电脑排版构图,通过电脑软件制作特效后再放大打印,然后在打印稿上拓稿制作”。“还有一些画家盗用他人或者网上搜索的图片直接制作成作品”。⑦这种现象的出现,说明在当下,已经有一部分画家失去了对现实生活的关照,失去了传统工笔人物画创作所注重的“迁想妙得”的情感注入,开始醉心于对其它艺术形式表面视觉效果的机械模仿。这样创作出来的艺术形象必然是单薄的、苍白的,远远达不到“传神”的艺术高度,这样的艺术,也是没有生命力的。

工笔人物画作为传统中国画体系中最重要的组成部分之一,经过了上千年的传承和发展,在今天这个多元文化不断融合、碰撞的新时代,如何继续过去的辉煌,乃至走出一条新路,是很多画家在深入思考和努力探索的课题。传统与当代,坚守与创新,文化传承与个性表达……种种关系,交织成了比以往任何时代都更复杂、也更壮阔的历史图景。工笔人物画将会如何发展?蒋才的探索,无疑给了我们十分有益的启示。

注释:

①出自南朝宋刘义庆《世说新语·巧艺》:“顾长康画人,或数年不点目精(睛)。人问其故,顾曰:‘四体妍蚩,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中。”

②出自唐张彦远《历代名画记》:“今之画,縱得形似,而气韵不生,以气韵求其画,则形似在其间矣。”

③出自宋欧阳修《盘车图》诗:“古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡,不若见诗如见画。”

④出自元倪瓒《答张藻仲书》:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”

⑤马勇:《精鹜八极,心游万仞——论“以形写神、迁想妙得”思想》,美术大观,2009(09)。

⑥王鹏:《现代工笔人物画创作的思考和实践》,美术观察,2017(07)。

⑦尚莹辉:《警惕当下工笔人物画图像化创作倾向》,美术,2018(07)。

参考文献:

[1]重庆画院.重庆画院艺术家作品集—蒋才[M].重庆:重庆出版社,2015.

[2]刘义庆.世说新语[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[3][唐]张彦远.历代名画记[M].南京:江苏美术出版社,2007.

[4]施荣华.论顾恺之“传神论”的美学思想[J].云南师范大学学报,2004(01).

[5]马勇.精鹜八极,心游万仞——论“以形写神、迁想妙得”思想[J].美术大观,2009(09).

[6]王鹏.现代工笔人物画创作的思考和实践[J].美术观察,2017(07).

[7]尚莹辉.警惕当下工笔人物画图像化创作倾向[J].美术,2018(07).