明清时期敖汉地区粟作农业发展刍论

王小丰 何红中

(江西师范大学历史文化与旅游学院,江西 南昌 330022;南京审计大学新经济研究院,江苏 南京 211815)

作为内蒙古乃至全国知名的产粮大县和农牧交错带,敖汉旗有着灿烂的农业文明和悠久的种植历史,当地传统粟作生产及其技术流传几千年,影响至今。但由于各种原因,却鲜为人知,特别是明清以降,当地粟作农业开发及其过程尚需探究。本文尝试以历史的视角对这一问题进行初步考察,追根溯源,理清脉络,为当地农业及文化的可持续发展、保护与利用提供依据和原本,以资借鉴。

一、敖汉早期农业发展概述

敖汉旗位于北纬41°42′-43°03′、东经119°30′-120°53′之间,属适宜优质粟作(粟和黍)生产的黄金纬度,再加上位于西辽河上游地区,优越地理位置与充沛水源为旱作生产的发展提供了便利条件。实际上,敖汉地区的农业历史非常悠久。

本世纪初期,中国社会科学院考古队于内蒙古敖汉旗兴隆洼一带进行考古发掘,就曾在兴隆沟遗址中浮选出约1 500粒黍和10余粒粟,根据断定,距今约8 000—7 500年[1],这一发现,目前可以确定为我国北方地区发现的最早的作物驯化地之一。相继的赵宝沟、夏家店等考古发掘还说明,先民食物C4类植物(主要是粟、黍)百分比稳步提升,特别是进入红山文化以后,农业经济已经占据史前社会的主导地位。[2]

春秋战国时期,敖汉旗属东胡地,而后为燕地。东胡的近邻燕国物产丰富,“南通齐赵,东北边胡……有鱼、盐、枣、栗之饶”[3],说明这一时期当地的农业生产已具特色,规模不小。又根据考古发现,敖汉旗老虎山遗址还出土有等翻土农具。战国中期,随着燕人的东入,铁农具传入敖汉,当时铁制农具的种类比较齐全,有适于砍伐开荒、翻地掘土用的斧、、铲、锸、刀、镐等,有平地的五齿耙,有中耕锄草用的锄,有收割谷物用的镰、掐刀等等[4],说明了敖汉地区在战国时期农具已实现由石、铜器到铁器的变革。

秦汉之际,匈奴兴起并大败东胡部落,他们已经拥有自己独特的牧业和农业系统,但从出土的铁犁铧、铁镰刀等生产工具来看,当时其旱作农业技术显然是受到了汉人的影响,铁木复合农具、铁犁牛耕法开始被广泛应用,[5]从而推动了旱作农业的不断向前发展,以至于出现了匈奴仓库里大批余粮的出现[6]。可以说,在与汉人的不断交流中,匈奴增加了农耕产品的依赖,导致其经济结构出现变化,农业从游牧经济的附庸转变为重要组成部分[7]。

魏晋十六国时期,鲜卑族慕容在此收容中原遗民,赐民耕牛,领种官田,推广农业,北魏拓跋珪分徙吏民及鲜卑慕容民各给耕牛,计口授田[8],使得敖汉旗农业大规模发展。西辽河的主要干流老哈河穿过内蒙古敖汉旗,北部还有西拉木伦河冲积形成的冲积平原,土壤肥沃,水量充足,适合当时的粟作农业开发,正如《三国志·魏志·乌丸传》所说“耕种常用布谷鸣为候,地宜青穄”,“穄”就是糜子,东汉人赵岐注解《孟子》说“塞外气寒,仅能艺黍稷”。不过,隋唐之前,敖汉地区仍然是游牧相结合的方式或者农业占主导位。

隋朝西辽河大部分属于契丹地,小部分属奚人管辖。唐朝设置松漠都护府(今天的赤峰市、通辽市)、饶乐都护府(今老哈河上游),分别加强对契丹和奚人的管理与控制。据《新唐书》记载,奚人“逐水草畜牧,居毡庐。……无赋入,以射猎为赀,稼多穄,已获,窖山下。断木为臼,瓦鼎为飦,杂寒水而食[9],说明当时其农业发展占有一定的历史地位。唐末,奚族被契丹征服,余部主要以“从事农业为主,兼营畜牧业[10],这为老哈河一带的农业开发,提供了大量的劳动力,加快了西辽河开发进程。王曾《行程录》曾记载奚人“草庵板屋,亦务耕种……畜牧牛、马、骆驼、尤多青羊、黄豕”[11],苏颂《牛山道中》亦记载当时“农人耕凿遍奚疆,部落连山复枕冈。种粟一收饶地力,开门东向杂邉方”[12]。后来,奚人融入契丹部落中,人口众多,加剧了对生活物质的需求,使得农业开发的规模扩大。总体上,隋唐时期,半农半牧的特征非常鲜明,游牧民族与农耕民族在生活空间上“插花式”分布。[13]内蒙古敖汉旗正处于农牧交错地带[14],农业发展逐渐多于牧业。

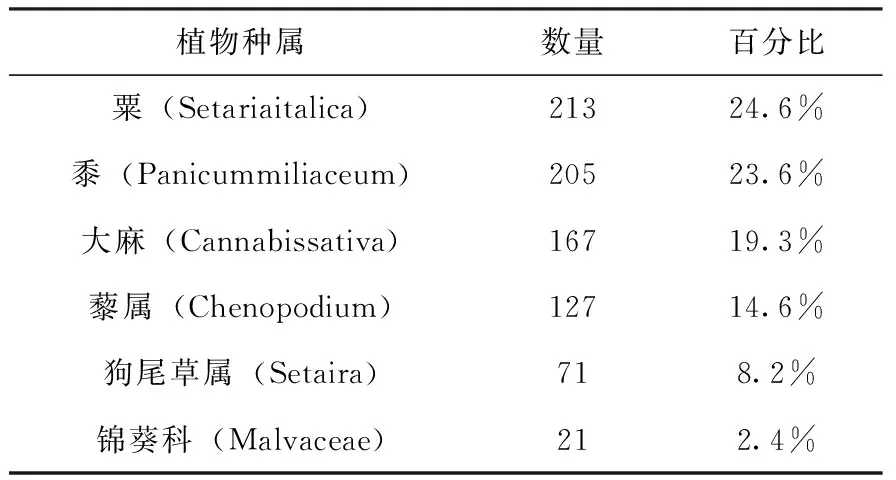

辽金时期,西辽河地区农业开发处于黄金时期。曾经“中京一带农业生产具有半农半牧特征”[15],但随着关内移民和中原农业技术以及锄、锹、镐、犁、铧等农具的引入,奚人半农半牧生活方式向农业生活方式转型,粟作类种植得到广泛推广(见表1)。农业由西拉木伦河到老哈河、滦河中上游的农业垦殖区,扩大到女真诸部的松花江流域。[16]至金代,农业技术水平达到了相当高的程度[17],粟作农业发展已经非常稳定。

表1 辽代敖汉地区浮选出土植物种子统计表

元代赤峰地区总耕地面积至少有6 646顷。[18]总农户不少于23 000(按下等州、县额定户数计算)。[19]随着人口的增多,军屯的发展,大量土地被开垦,全国各地遍设粮仓,储粮颇丰。[20]总体而言,赤峰以及敖汉旗粟作发展呈现上升趋势,农业种植规模不断扩大。

二、明清敖汉农业发展总论

明朝时期,中央政府进一步加强了敖汉地区的管辖,设置大宁都司等军事卫所,在行政建制上更加健全和有效。明朝还在内蒙古以及毗邻的东北地区实行军屯,大量的人口涌入敖汉旗,从而增加了很多劳动力。朱元璋时期,大宁卫一带以及广大的地区农业生产工具较少,不能满足需要,所以“运农器给之”[21],并允许大宁卫军士制造农业生产工具。屯田制度的发展,显然有利于敖汉地区的农业开发。

永乐初年,宁王朱权离开宁国(今内蒙古宁城)封地,牵制江西。此时的兀良哈地区空旷,为了稳定兀良哈地区朵颜三卫政局,采取宽松的政策,“大宁卫所辖土地送给兀良哈三卫作为报酬,同时,又封兀良哈各部大小酋长做都督、指挥、千户、百户等官,每年供给他们耕牛、农具、种籽、布帛、酒粮等大量物资”[22],不断从内地输入犁、铧和种子,帮助发展农业生产。这时的朵颜地区被誉为“蒙古的谷仓”[23]。到嘉靖时期,打来孙作为察哈尔的先遣部队,怕被俺答汗吞并,率察哈尔本部约10万人南迁到了老哈河、教来河及以南的地区。[24]外来人员的迁入,增加了劳动力,增加了对土地、粮食的需求,客观上刺激了农业生产的发展。当时,老哈河一带已经成片开垦,耕种皆用牛和犁,粮食作物有谷、黍、豆等。明代一系列的军屯与开垦活动,促进了敖汉农业的大开发。

明以降,敖汉当地从事农耕的人越来越多,至清一代,重新整治边地,安抚生民。作为满清开国皇帝,皇太极为此奠定了重要基础,如天聪八年(1634年),划分地界,分地方户口,“敖汉一千八百户、奈曼一千四百户……”[25]。此后,敖汉旗的开垦活动可划分为三个阶段,即招垦阶段、禁垦阶段和励垦阶段。

招垦阶段:顺治时期,由于直隶、山东地区多水旱灾害,皇帝颁布了在东北一带进行开垦的诏令,以缓解国家财政紧张问题。顺治十四年丁酉,“督抚按一年内垦至二千顷以上者纪录,六千顷以上者加升一级。道府垦至一千顷以上者纪录,二千顷以上者加升一级。州县垦至一百顷以上者纪录,三百顷以上者加升一级。卫所官员垦至五十顷以上者纪录,一百顷以上者加升一级。文武乡绅垦五十顷以上者,现任者纪录致仕者给扁旌奖。其贡监生民人有主荒地,仍听本主开垦。如本主不能开垦者,该地方官招民给与印照开垦,永为已业。若开垦不实及开过复荒,新旧官员俱分别治罪”[26]。招垦政策取得了一定效果,敖汉旗农业得以进一步发展。又康熙七年(1668年)卓索图盟盟长,向清王朝提出招汉民来垦殖,[27]

整个康熙年间,大批量的人丁分至各旗,蒙古族本身从事耕种的也越来越多,根据记载,康熙三十七年(1698年),康熙帝途经敖汉、奈曼旗等处,更是看到了“田地甚佳,百谷可种”的景象[28],足见当时农垦活动取得的效果颇佳。

据统计,顺治、康熙两代,“哲里木盟(今内蒙古通辽市辖区)、昭乌达盟(今赤峰市辖区)、卓索图盟(新中国成立后撤销,原辖境在今河北省承德市和辽阳市一带)的各旗已开始建仓存谷,以备灾荒,有些地方则修渠引水,改良工具”[29],说明清前期敖汉等地区的农业发展已经达到了极高的水平。另外,雍正时期,直隶、山东一带自然灾害严重,大量的灾民涌入敖汉地区,为了解决饥民的生存困境,清政府实施借地养民政策,也被称之为“一地养二民”;乾隆八年(1743年),关内、直隶地区再遇饥荒,又有大量人口迁移蒙地,这些都客观上促进了汉民与边民的融合,在为敖汉地区带来丰富劳动力的同时,也促进了当地新土地的开垦和农业生产、生活方式的转变。

禁垦阶段:从清初到光绪晚期全面放垦蒙地前,为了尽快恢复社会经济秩序、抵御灾害和保持稳定,清政府实施了招垦政策。但为了防止蒙汉结合、保持内蒙古地区相对独立性和巩固满蒙联盟,维护既有统治秩序[30],总体上却又推行了禁垦蒙地的政策,如顺治十二年(1655年),顺治帝下令,内地汉民“不得往口外开垦牧地”(《大清会典事例》卷166《户部·田赋·开垦一》),乾隆十四年己巳(1749年),再颁布蒙地禁垦谕令。根据乾隆三十七年(1772年)统计,敖汉郡王旗,额存谷二万一千三百四十四石二斗。[31]这一时期敖汉地区土地基本保持原有状态,维持平稳的发展状态。

励垦阶段:由于长期的禁垦政策,严重阻碍了内蒙、东北地区的社会、经济发展,加上鸦片战争以后,沙俄觊觎满蒙、不断蚕食我国领土,清政府财政入不敷出,内忧外患,在这样的背景下实施了移民实边政策。清德宗光绪二十四年戊戌(1898年),在东北、内蒙古一带进行开垦,“是年,自春始,清廷将吉林、黑龙江两省开放荒地,召集丁民开垦,以期实边”[32];光绪三十三年丁未(1907)年,又划分区域,计口授地,责令耕种,“命授丁以田,筹生计,逐步同于齐民”[33];宣统元年己酉(1909年),东三省总督徐世昌奏,将黑龙江、内蒙古沿岸一带“致力移民实边,给予优待”[34];二年(1910年),“准开垦及已招垦各蒙旗,删除旧例之禁止出边开垦地亩”[35]。可以说,这段时间是清代敖汉地区农业开垦的高峰阶段。据《承德府志》卷二十八《物产》所载,“大宁土产……碛卤所及,阡陌日开,而塞外土泉肥甘……其谷宜黍菽稻麦”,有“御稻、乌喇白粟、稻、粟、穄、黍、麦、荞麦、豆类、薏苡、脂麻、玉蜀黍、东墙(沙蓬)”等[36],可见当时农耕水平之高、种植业规模之大,且除粟、黍以外,农业品种亦更加丰富多样,励垦政策成效明显。

综上,16-17世纪“漠南蒙古地区,从事农耕的人口越来越多,并成为蒙古地区的一支农业大军。顺治、康熙时,哲、昭、卓三盟各旗已开始建仓存谷,以备饥荒,有些地方则修渠引水,改良农具,发展生产。据乾隆三十七年(1772年)统计,这三盟的仓储积谷近四十七万石”。[37]清宣统时期(1911年),“已看不到成群的牛羊、成片的草场,变成了村屯星罗棋布的比较典型的农业区。此外,在昭乌达盟西拉木伦河流域,也出现了以林西、开鲁为中心的两大块农业区”。[38]总之,明清时期是敖汉农业的一个大发展阶段。

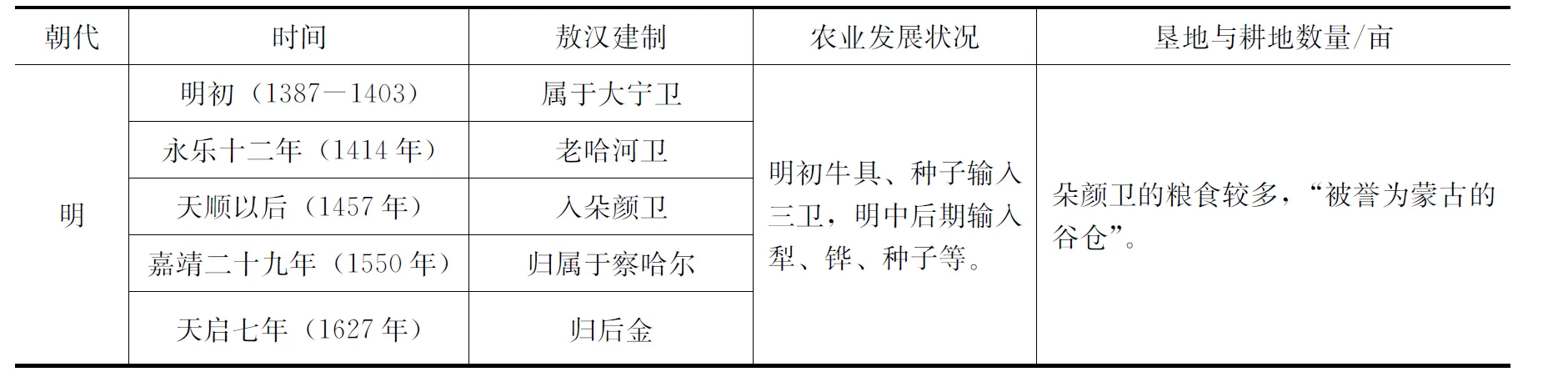

表2 明清敖汉地区农业开发状况

三、明清敖汉粟作技术及改进

(一)耕作与生产管理

明清时期,农作技术在继承宋元的基础上有很大发展。历史上,敖汉地区的农业耕作多为垄作法,即用犁铧开沟,将种子播种在沟处,最后将土覆盖,其次是条播法,用犁开垦成一条直线,用瓠种器将种子播种在沟内,敖汉粟、黍种植多用此法。明清时期,当地在耕作技术上很有可能采用的是条播种植法,考古工作者在河北滦平县发现过金朝的瓠种器,此播种方法在“河北北部、辽宁西部、内蒙古东部一直沿用至解放前夕。据调查,每人每日可播六七亩地”。[39]在耕作技术方面,粟作忌重茬,三、四年轮换一次,代表性的轮作方式有大豆—粟—大豆—高粱、高粱—粟—豆类—荞麦、玉米—大豆—粟—玉米、黍—大豆—粟等,有利于实现土壤营养的良性循环与可持续增产。

根据史料,这一时期施肥技术多样,有踏粪法、有窖粪法、有酿粪法、有煨粪法等[40],但具体在敖汉地区的使用资料尚不明确。又据《敖汉旗志》记载,新中国成立前,敖汉旗北部地区人少地多,轮荒耕作,不施肥,南部在坡耕地施肥,但数量并不多[41],说明当时肥料及其技术应用可能并不广泛。不过,或许正因为如此,后来当地粟作的田间管理仍然继承了明清两代基本不施肥的传统,从而奠定了今天敖汉粟、黍绿色无公害的社会声誉。

当时主要用耘锄、小锄等进行中耕除草,其中,耘锄较长,用于松土和除草,小锄较短,用于清除禾苗杂草与间苗。粟、黍成熟时,利用镰、轴收割与碾压,这两种工具直到现在仍然使用,脱粒则主要通过桑杈、碌碡、木锨、刮板、簸箕等实现,而在畜力使用方面,不仅包括牛,还有驴、马、骡子等。至于加工,明代科学家宋应星把粮食加工称“粹精”,意为去皮取米,主要通过石碾、糠筛、米筛、石磨等来完成,其技术方法亦流传至今。

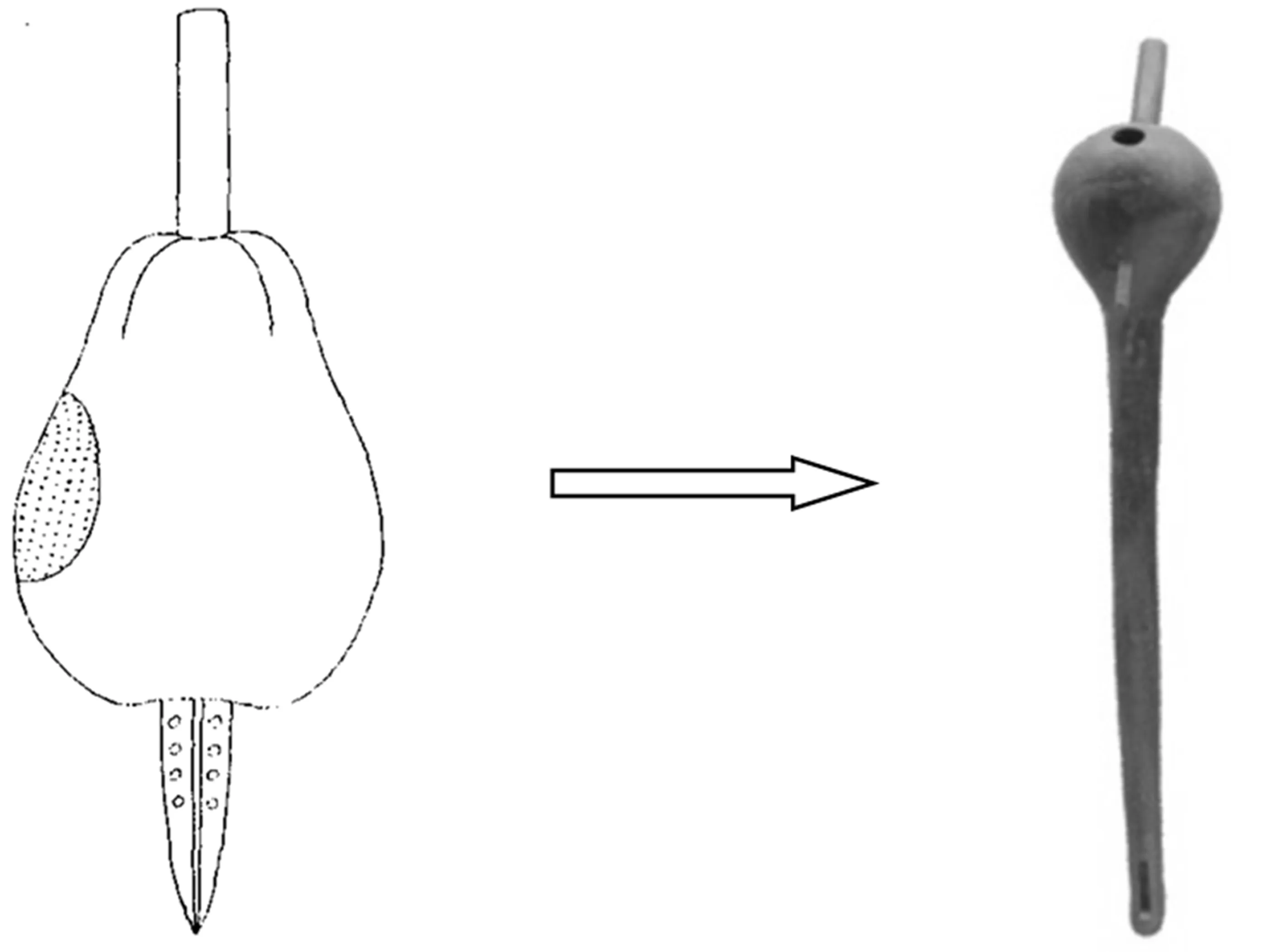

(二)农业工具之改进

图1 耕犁

另外,小型工具也得到了进一步改进。例如《农言著实》说“漏锄、笨锄总要有脚(即角);无脚锄,锄地不好”[44],锄有脚,便于苗间松土、锄草,蓄水保墒,提高中耕质量。其可能创制于清代,至今仍是北方遍使用的中耕工具。除了外观形状,农具在炼制技术上也有很大的转变。如锄头先采用熟铁锻成,在熔化生铁淋于锄口部位,经热处理淬火后,可增加锄口部位的硬度与韧度,从而提高农具的质量。随着明清军屯、垦荒活动的开展以及边民与汉民的不断交流、融合,这些改良过的农具得以在敖汉地区大力推行和广泛使用。

明代敖汉的播种器不详,但很有可能是沿袭元代的瓠种器,结构较为简单。据王祯《农书》记载,“瓠种,窍瓠贮种,量可斗许,乃穿瓠两头,以木箄贯之,后用手执为柄,前用作觜,泻种于耕垅畔畔。随耕随泻,务使均匀。又犁随掩过,遂成沟垅,覆土既深,虽暴雨不至 挞。暑夏最为能旱,且便于撮锄,苗亦鬯茂,燕、赵及辽以东多用之”。但到了清代有了很大的改变,除了在取材上不同于今天(多半为葫芦制作,后来人们又用木盒取代葫芦,更加耐用),已经很接近现在使用的瓠种器(多为塑料制作),设计结构更加合理,利于提高劳动生产效率。敖汉瓠种器由点葫芦头、点葫芦杆(空心)、点葫芦棍等组成(见图2),在播种时,将种子放至点葫芦头内,用点葫芦棍敲打葫芦杆,种子落入土壤之中,草胡子的作用在于分散种子、避免堆积一处,省时省工。

图2 点葫芦头

要之,明清敖汉地区粟作生产主要结合轮作和垄作制度,通过犁铧开沟、条播、瓠籽下地等方法,不施肥或少施粪肥,辅以中耕除草,加上改进之耕犁、漏锄、笨锄、瓠种器等特色农具,形成了适合当地、较为完善的技术体系。至此,敖汉地区传统粟作发展大体定型,从而奠定了后世农业生产与技术的基本格局。

四、结语

综上所述,经史前的积累和沉淀,历春秋战国、秦汉、魏晋、隋唐、辽金元时期各民族的不断交流、融合与开发,及至明清两代的大规模开垦、建设,以粟、黍种植为代表的敖汉地区传统农业生产趋于定型,同时,当地先民在长期的实践中,形成了从土壤耕作、播种到田间管理、收获及加工的一套粟作制度和技术体系,独具特色。虽时代变迁,但仍给今天的敖汉留下了厚重的历史。实际上,以粟作生产为中心,古人在漫长的历史进程中,还创造出了丰富多彩的地域文化,表现出明显的集体性、趋同性和稳定性,具有强大的精神汇聚力和感召力,有益于维系秩序、净化心灵、传承文脉,可为当下敖汉的经济、社会进步提供原动力。[45]当然,敖汉地区粟作农业内涵丰富,但限于文献和笔者的能力范围,本文某些论述未必能尽其详,比如有关社会、人口变迁的内容就略显肤浅,而相关农业经营管理的部分虽有涉及,却不够专业、系统,还有很多值得改进的地方。不妥之处,还请方家指正![基金项目:江苏高校哲学社会科学研究项目“古代粟作与稻作文明比较研究”(项目编号2015SJD086)]