城市公园供给社会公平研究

——以广州市中心城区为例

刘艳艳

王泽宏

城市公园可为城市提供生态系统服务,是保障城市生态安全、提升居民生活质量不可或缺的城市空间类别,具有良好的经济、生态和社会效益[1]。作为重要的公共服务设施,政府在建设城市公园时既要考虑公共服务设施配置效率,也要注重公平,使人人都能享受到基本的服务和保障。

随着西方国家城市公共服务设施供给模式由公共物品理论到新公共管理理论,再到新公共服务理论的转变[2-3],公共服务公平性的研究经历了地域均等、空间公平和社会公平3个发展阶段[2],且城市公园绿地的社会分异研究也从21世纪前作为“绿篱”和“绿磁”的讨论,演变为21世纪之后对供给和消费的社会差异及形成因素机制的分析[4]。对西方国家城市的实证研究表明,城市公园可获得性的高低与居民的社会经济特征具有相关关系,受教育程度和家庭收入高的居民在城市公园可获得性上具有优势[5];同时部分研究认为城市公园的可获得性存在种族差异[6],白人群体相对于少数族裔群体来说拥有更高的城市公园可获得性[7];也有研究发现有儿童的家庭的城市公园可获得性更高[8]。

在中国,可达性作为城市公园供给评价的指标之一得到了大量关注,俞孔坚等将可达性引入城市绿地系统评价,认为可达性的引入可以完善绿地或其他服务设施的实际效用评价体系[9]。当前常见的城市公园可达性算法包括最小邻近距离法[10]、GIS网络分析法[11]、两步移动搜索法[12]和基于网格的阻力模型[13]等。基于景观生态学的研究多探讨城市公园的景观格局[14-15],其他相关领域则多围绕城市公园系统规划[16]、公园更新改造[17],以及公园内部节点的规划设计[18]等内容展开研究。

综上所述,尽管国内有大量针对城市公园的研究,并且在可达性、景观格局和规划建设等方面较为成熟,但是对于城市公园供给社会公平的探讨较少。因此,以广州市中心城区为例,通过构建城市公园供给评价指标分析街道尺度城市公园供给的空间分异特征,同时构建社会经济特征指标,采用Pearson简单相关系数研究城市公园供给的社会分异并分析其影响因素,以此探讨城市公园供给的社会公平性。

1 研究区域、数据来源和研究方法

选取2014年广州市行政区划调整之后的中心城区作为研究区域,包括越秀区、荔湾区、天河区、海珠区、白云区和黄埔区6个市辖区,共计116个街道。公园名单与分类信息来源于广州市林业和园林局公布的《广州市公园名录(第一批)》和《广州市公园建设与保护专项规划(2017—2035年)》,在ArcMap中进行矢量化处理并建立城市公园数据库。社会经济特征数据来源于广州市2010年第六次人口普查数据。在研究方法上,采用GIS空间分析法、分层聚类法和空间自相关分析城市公园供给的空间分异特征;通过Pearson简单相关系数研究城市公园供给的社会分异状况。

图1 中心城区人均公园面积分布

图2 中心城区被覆盖建设用地面积占比分布

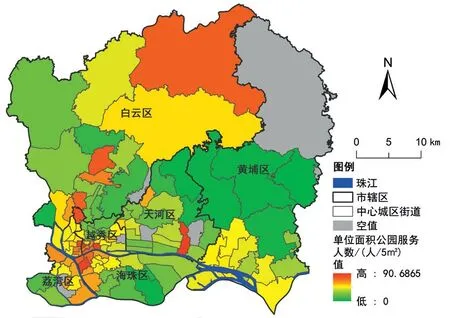

图3 中心城区单位面积公园服务人数分布

图4 中心城区城市公园可达性分布

2 城市公园供给的空间格局分析

2.1 城市公园供给指标构建

现有研究多通过可达性的差异或特定阈值内可获得的城市公园数量来表示城市公园供给状况[11-12],也有研究采用服务面积、服务人口、服务面积比、服务人口比[19],以及建设用地见园比和社区见园比[20]等指标。对城市公园供给的评价不仅要考虑数量,还应将质量等方面纳入考量。基于已有研究[21-23],从数量、质量和可达性3个方面构建城市公园供给评价指标体系(表1)。其中,数量包括人均公园面积和被覆盖建设用地面积占比2项;质量以单位面积公园服务人数表示[24],依据住房和城乡建设部印发的《关于进一步加强公园建设管理的意见的通知》(建城〔2013〕73号),城区人均公园绿地面积应不低于5m2,因此每5m2公园服务的人数越多,公园就越拥挤,公园质量越低;可达性通过ArcMap软件的near工具计算建筑物到城市公园的最小邻近距离表示到达城市公园所需克服的物理距离。

2.2 城市公园供给空间分异特征

人均公园面积指标存在3个明显的高值集聚区(图1)。人均公园面积高的街道主要位于越秀区和白云区交界邻近白云山的区域、天河区和黄埔区的交界,以及海珠区的东南部,这3个区域自然条件优越,滨水临山,有利于城市公园的建设,人口密度也相对较低。人均公园面积较高的街道还有天河区的猎德街道、荔湾区的沙面街道,以及海珠区的琶洲街道。沙面街道是广州市重要的旅游景点,猎德街道和琶洲街道是所在市辖区的核心街道,规划建设起点高,城市公园建设完善。被覆盖建设用地面积占比高的街道主要集中在老城区、珠江沿岸和中心城区的东部(图2)。城市公园建设具有历史积累性[25],老城区开发建设早,街道内被覆盖建设用地面积占比较高;而“东贵西富”的历史格局使老城区中部街道的城市公园供给不足,形成被覆盖建设用地面积占比高的街道的“环状”格局。21世纪以来,广州提出“东进”的城市发展战略和“一江两岸三带”的空间格局,东部地区和珠江沿岸成为开发建设重点,大量城市公园在此布局建设,该区域内的城市公园服务水平也得到极大提升,由此使珠江沿岸和东部地区街道的被覆盖建设用地面积占比较高。单位面积公园服务人数多的街道主要集中在老城区和白云区(图3),在单个城市公园面积较小的情况下,由于城市公园多建设在人口集中的地区,导致单位面积公园服务的人数更多。城市公园可达性呈现出“南北对立”的态势(图4),老城区和珠江沿岸街道的高可达性与北部外围街道的低可达性形成鲜明对比。外围街道的城市公园数量少、街道面积较大,导致到达最邻近城市公园需要克服的距离更远。

2.3 分层聚类与空间自相关分析

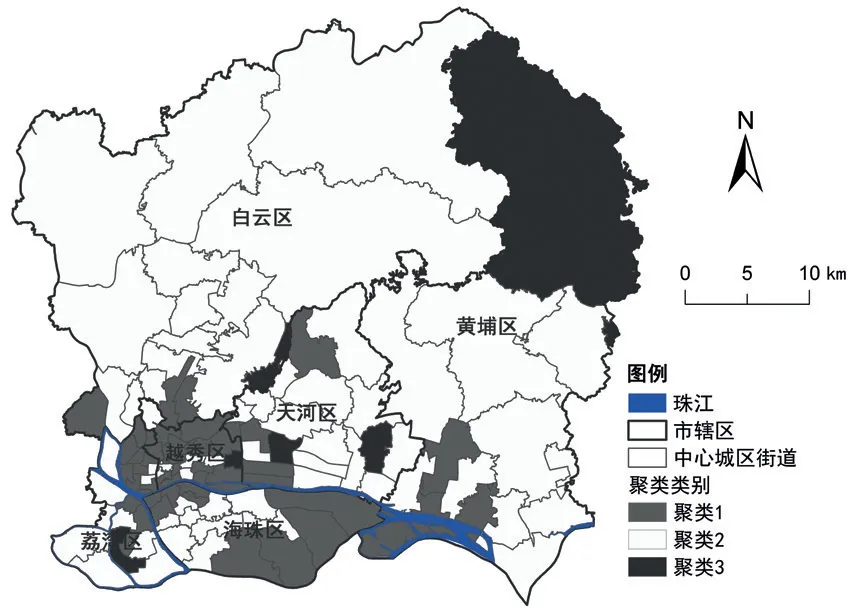

采用SPSS软件对城市公园供给指标进行聚类分析,确定了3个重要的聚类(表2)。聚类1的各项指标均优于总体平均值,占比41.38%;聚类2的各项指标均较差,占比53.45%,是占比最多的聚类;聚类3由6个处在城市公园服务盲区的街道组成,因此占比最少。聚类1集中分布在中心城区的南部(图5),主要分布于越秀区与周边市辖区相邻的街道,以及海珠区、黄埔区的多个街道;聚类2大多位于新城区,总体上围绕聚类1分布;聚类3的街道则散落分布在中心城区中。总体而言,不同聚类在分布特征及指标值上的差异证实了整个中心城区的城市公园供给不均衡,其中老城区和新城区的核心街道在城市公园供给上具备优势。

利用GeoDa软件进行全局空间自相关分析,除了单位面积公园服务人数外,其他3项指标均通过1%的显著性水平检验。可达性、被覆盖建设用地面积占比和人均公园面积的全局Moran's I指数值分别为0.388、0.281、0.220,z值分别为4.431、4.665、7.338,说明在街道尺度下,这3项城市公园供给指标的空间分布存在正相关关系,表现出空间集聚特征。

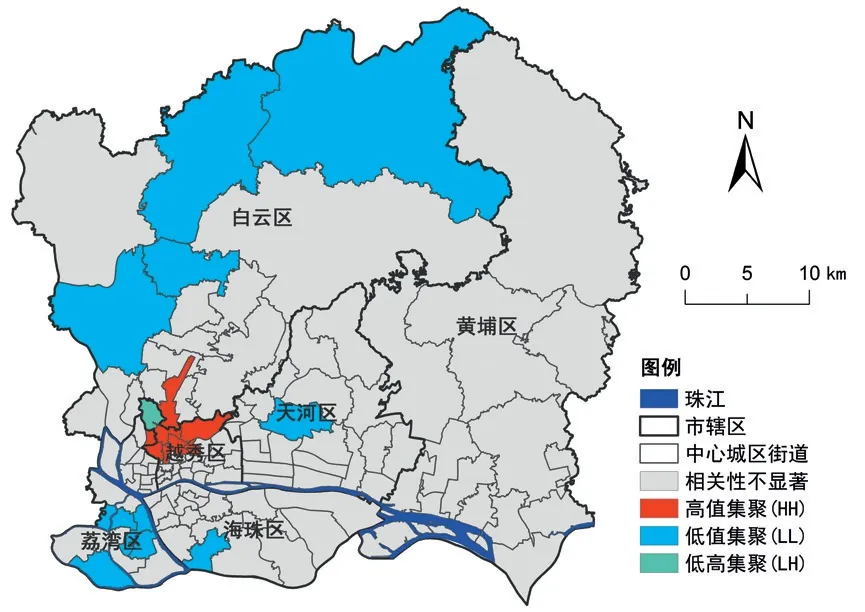

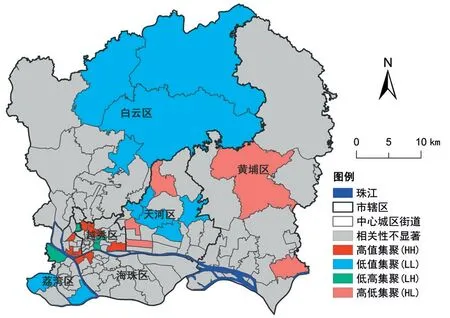

利用GeoDa软件进行局部空间自相关分析,在通过5%的显著性水平检验下,人均公园面积、被覆盖建设用地面积占比和可达性3项指标的集聚分布特征如下。

人均公园面积方面(图6):1)高值集聚(HH)区域集中分布在越秀区和白云区邻近白云山的交界处,自然环境和发展历史的优势使得该区域拥有多个大面积的城市公园,因此人均享有的公园面积更大;2)低值集聚(LL)区域主要集中在白云区和荔湾区,天河区和海珠区各有一个街道为低值集聚,由于城市公园面积较小,导致该区域可获得的人均公园面积较小。

被覆盖建设用地面积占比方面(图7):1)高值集聚(HH)区域主要分布在越秀区、海珠区和荔湾区,分布较为分散,高值集聚(HH)的街道面积不大,同时街道内或街道周围邻近区域建有城市公园,因而街道内有更多的建设用地能被城市公园所服务;2)低值集聚(LL)区域分布在白云区的北部、天河区中部,以及荔湾区的东沙街道和海龙街道,该区域的城市公园数量少、面积小,导致建设用地的被覆盖率低。

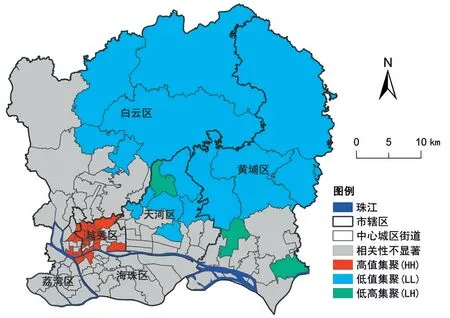

可达性方面:空间集聚特征差异明显(图8),高值集聚(HH)街道和低值集聚(LL)街道的分布区域有所不同。白云区东北部、黄埔区和天河区北部等处在中心城区边缘的街道是明显的低值集聚(LL)区域;而老城区的街道具有更高的可达性,是高值集聚(HH)区域集中分布的地区。

3 城市公园供给的社会分异情况及影响因素

3.1 社会经济特征指标构建

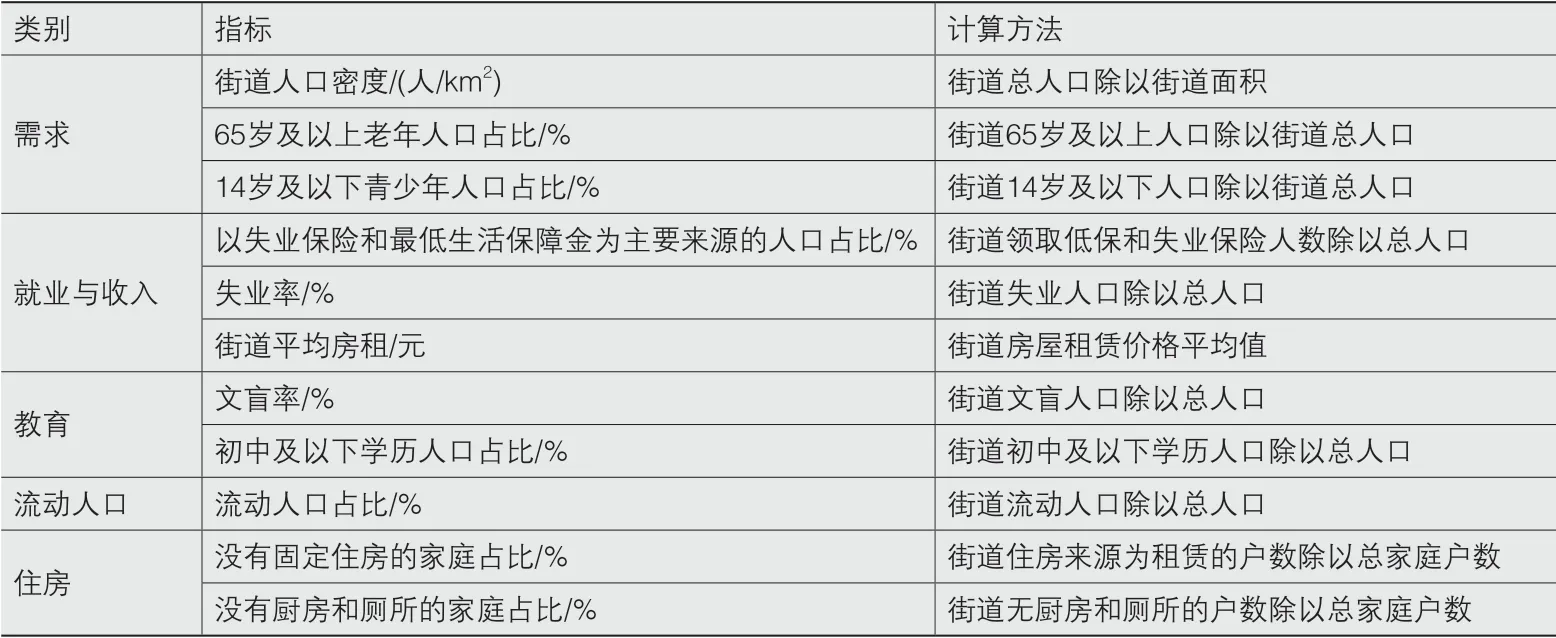

居民的职业、收入水平和受教育程度等可用于度量其社会经济地位[19]。中国城市的弱势群体包括缺乏教育资源和技能的下岗工人及农村移民两大类[26],而在广州的城镇化进程中,流动人口扮演着重要的角色,因此将流动人口纳入指标体系。基于已有研究[27-28]及数据获取的可行性,从需求、就业与收入、教育、流动人口和住房5个层面构建各街道的社会经济特征指标体系(表3)。需求指标包括街道人口密度、65岁及以上老年人口占比和14岁及以下青少年人口占比,其中,人口密度表示街道的综合需求,老年人口和青少年是城市公园使用频率较高的特殊群体;就业与收入指标包括以失业保险和最低生活保障金为主要来源的人口占比、失业率,以及街道平均房租3项,房租水平可以用来代表居民的消费承受能力,因此在一定程度上可用于表示居民收入水平;教育指标包括文盲率和初中及以下学历人口占比;住房指标则包括没有固定住房家庭占比,以及没有厨房和厕所的家庭占比2项。

表1 广州市城市公园供给评价指标

表2 广州市城市公园供给聚类

3.2 城市公园供给的社会分异分析

采用Pearson简单相关系数进行相关性分析,由表4可知,在街道人均公园面积方面,仅有街道平均房租通过显著性检验,系数为0.201,表明街道的平均房租越高,街道居民收入越高,居民可获得的人均公园面积越大。被覆盖建设用地面积占比与街道60岁及以上老年人口占比、失业率、没有厨房和厕所的家庭占比、文盲率和街道人口密度呈正相关,与街道流动人口占比呈负相关。广州市人口社会经济特征具有历史继承性[25],老城区作为广州市发展历史最悠久的地区,有大量的“老街坊”居住在20世纪90年代建造的旧式住宅和单位的公有住宅中,住房设施较差,且严重的老龄化使老城区多数街道的人口失业率较高,但老城区的公园建设较为完善,数量多、面积大,街道有更多的建设用地能够被覆盖。外来人口多集聚在城中村,城乡二元化使城中村与城市的规划和管理脱节,城市公园等公共服务设施建设落后,数量少、面积小。单位面积公园服务人数与街道人口密度、65岁及以上老年人口占比、文盲率、没有厨房和厕所的家庭占比、以失业保险和最低生活保障金为主要来源的人口占比和失业率呈正相关,与流动人口占比呈负相关。老城区被覆盖建设用地面积占比大且人口密集,因此城市公园单位面积服务人数更多,公园更加拥挤。可达性与流动人口占比、初中及以下学历人口占比和没有固定住房的家庭占比呈正相关,与人口密度、65岁及以上老年人口占比、没有厨房和厕所的家庭占比、平均房租、以失业保险和最低生活保障金为主要来源的人口占比和失业率呈负相关,说明人口密集且老龄化严重的老城区和平均房租更高的街道拥有更高的可达性,而以租住房屋为主的外来人口占比高的街道则城市公园的可达性低。

3.3 影响因素

3.3.1 城市发展的历史惯性与累积

城市的功能空间和社会空间受城市发展历史的影响[25]。老城区悠久的发展历史与良好的山水格局,使城市公园的规划建设较为系统和完善。在社会经济特征方面,大量的“老街坊”居住在旧式住宅中,加上城市商业中心的变迁造成原有旧中心逐渐衰落,使旧中心的社会经济状况下降。城市发展的历史惯性与积累机制,使老城区形成了典型的高度老龄化、住房状况差、高失业率,以及高城市公园供给的街道特征。

3.3.2 城乡二元分化的限制

改革开放以来,为寻求经济条件的改善,大量农民进入广州打工,由于收入较低,城中村成为外来务工人员的主要居住场所。在传统的城乡二元体制下,城市与城中村二者的规划和管理分化,形成各自的发展模式,导致城中村城市公园供给缺乏,使租住在城中村的外来务工人员无法平等地享受到城市公园服务。

图5 中心城区城市公园供给聚类分布

图6 中心城区人均公园面积LISA图

图7 中心城区被覆盖建设用地面积占比LISA图

图8 中心城区城市公园可达性LISA图

3.3.3 市场机制改革的推动

20世纪90年代末,我国确立住宅市场化制度,房地产商成为城市住房供应的主体[29]。一方面,在土地极差地租的作用下,临近城市公园的土地价格高,开发商将其建设为高档住宅小区,为高收入人群服务。另一方面,由于市中心的高地价和丰富的公共资源,使得改造后的旧城被高档住宅与写字楼等项目占据,有部分低收入居民的回迁房被安置在公共资源缺乏的边缘地区[25]。中低收入和低收入群体由于经济能力的限制,只能选择在城市公园供给缺乏的地区居住,由此造成不同收入人群的城市公园供给状况存在较大差异。

3.3.4 城市规划价值观的转变

城市规划的效果和城市规划的价值观有重要联系。价值观转变中,城市规划实践与政府、市场、社会等多元城市发展主体的互动模式不断转变,城市规划实践经历了公平-效率-公平的螺旋式发展过程,在此过程中城市规划实践的社会价值与实效有所差异[30]。市场体制改革后,城市规划逐渐转变成促进城市发展的“工具”,原本追求公平的观念转变为追求效益的最大化。为了发挥公共资源的最大效益,城市的核心街道被分配到更多的公共资源,而边缘街道则资源较少,由此导致城市基础设施和公共服务设施的建设水平在城市内不同区域间呈现非均衡的分布状态。

3.3.5 居民公共决策参与的影响

伴随着公民意识的增强和城市规划理论与实践的深入发展,越来越多的居民开始参与到政府决策和城市规划中,中青年和受教育程度高的居民对于参与城市绿地的规划、管理和设计有着积极的态度和强烈的意愿[31]。中高收入群体往往有着更高的社会地位和受教育水平,可以发挥其自身的社会影响力,通过参与公共决策,影响政府城市规划等相关政策措施的出台与实施,从而维护自己的权益,甚至向对自己有利的方向倾斜。相对而言,农民工或其他低收入群体受教育水平低、社会地位不高,同时缺乏有秩序的团体组织,无法充分表达自身的述求,从而导致如城市公园等的公共资源分配不均的局面。

4 结语

广州市中心城区城市公园供给区域差异显著,自然条件好的街道和核心街道的人均公园面积更大;受城市历史格局和发展战略的影响,被覆盖建设用地面积占比高的街道主要集中在老城区、珠江沿岸和中心城区的东部;老城区街道的单位面积公园服务人数多,城市公园较为拥挤;城市公园可达性呈现“南北对立”的态势,老城区和珠江两岸街道的可达性更高。城市公园供给的空间分布存在显著的正相关关系,表现出空间集聚特征,优势聚类的分布集中。

城市公园供给存在社会分异,收入水平越高可获得的人均公园面积越大,以租住房屋为主的流动人口在城市公园供给中处于不利地位,相对而言,居住在老城区的老龄人口能够享受到更多的城市公园服务。城市公园供给的社会差异是主客观因素共同影响的结果,从客观上来说,城市发展的历史惯性和积累,以及自然环境的优势促进了城市公园供给地区差异基础格局的形成;城乡二元化、城市规划和市场机制等则在城市的发展过程中不断改变着资源的分配情况。

注:文中图片均由作者绘制。

表3 街道社会经济特征指标

表4 城市公园供给与街道社会经济特征的Pearson简单相关系数值