重组人脑利钠肽不同给药方式治疗急性失代偿心力衰竭的临床效果比较

安乐,隋春兴*,王力,张博,张胜波

(大连市中心医院:1心血管内科,2体检中心,辽宁 大连 116033)

重组人脑利钠肽(recombinant human brain natriuretic peptide,rhBNP)是治疗急性失代偿心力衰竭(acute decompensation heart failure,ADHF)的有效药物之一。目前指南推荐的rhBNP剂量为首次静注负荷剂量0.2 μg/kg,继之以0.01 μg/(kg·min)静脉点滴持续应用24 h[1]。但rhBNP作为血管扩张剂,固定剂量用药时,相当数量患者并不能达到目标血压或因不能耐受而出现低血压。那么,根据患者血压情况,rhBNP滴定给药是否具有更好的安全性和有效性?目前尚无针对性研究。笔者旨在进一步明确rhBNP的给药方式、时程、优化剂量及对肾功能的影响等。

1 对象与方法

1.1 研究对象

入选2017年10月至2019年10月美国纽约心脏病协会(New York Heart Association, NYHA)分级为 Ⅳa及Ⅳb、左室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)<35%的ADHF患者共60例,按照随机数表法分为固定剂量组和滴定剂量组,每组30例。纳入标准为>18岁、临床确诊为心力衰竭急性发作需要接受静脉药物治疗者。排除标准:收缩压≤90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)、心源性休克、血容量不足或低钠低氯血症、存在静脉血管扩张禁忌、有明显瓣膜狭窄、有肥厚型或限制型心肌病、有缩窄性心包炎、有严重肝肾功能损伤的患者。采集所有患者的基线临床资料。

1.2 研究方法

固定剂量组不给予负荷量,根据基线血压情况直接予以rhBNP(西藏药业成都诺迪康生物制药有限公司)0.015 μg/(kg·min)静脉泵入,维持治疗48 h;滴定剂量组首次负荷rhBNP 1.5 μg/kg,然后以起始剂量0.0075 μg/(kg·min),每15 min上调0.0025 μg,最大剂量0.030 μg/(kg·min),或以目标血压[平均动脉压65 mmHg为依据间断上调剂量,至血压稳定至目标血压后继续维持治疗48~72 h后停用,或直至出现平均动脉压<65 mmHg或低血压导致的严重不良反应等情况。

1.3 观察指标

观察指标包括主观症状的改善情况、24 h累积尿量、收缩压及平均动脉压、心率及心律、给予实验药物前后的醛固酮及N-末端脑钠肽前体(N-terminal pro-brain natriuretic peptide,NT-proBNP)水平、血清肌酐及肌酐清除率、LVEF变化、肺动脉压力和心室动脉偶联比、住院时间、30 d再住院率及再住院的间隔时间。主要安全性评估指标为低血压、电解质紊乱、肝和肾功能恶化、恶心、头晕等相关临床症状。在临床症状评估中,根据呼吸困难程度和下肢水肿、肝大、少尿、腹水、肺部啰音、颈静脉怒张共6项异常体征的出现数目,分别赋予不同的分级和分值,计算好转率。

1.4 统计学处理

2 结 果

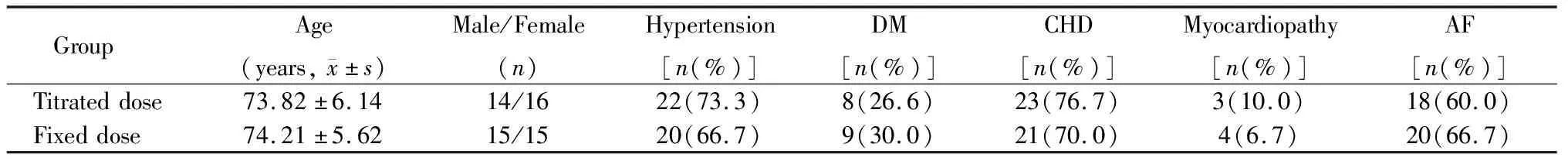

2.1 2组患者基线特征及一般临床资料比较

2组患者年龄、性别构成、合并糖尿病、高血压以及基础心脏病情况比较,差异无统计学意义(表1)。

表1 2组患者基线特征及一般临床资料比较

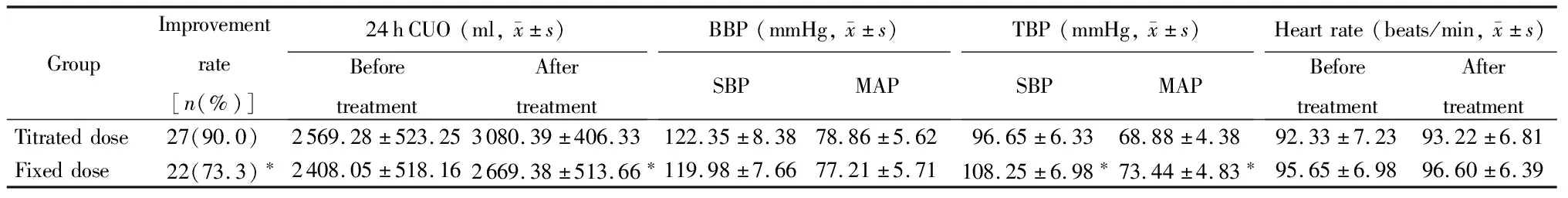

2.2 2组患者理化检查结果及临床资料比较

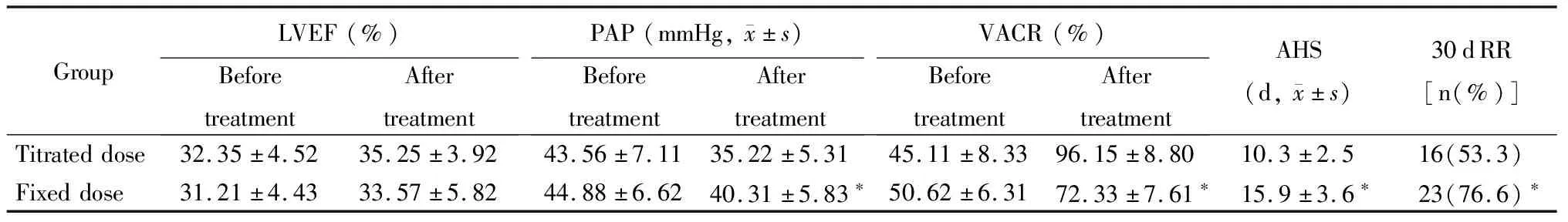

滴定剂量组患者心力衰竭症状缓解更加明显,好转率明显高于固定剂量组,起始24 h尿量明显多于固定剂量组,差异有统计学意义(P<0.05;表2)。肾功能方面,用药后滴定剂量组醛固酮水平下降明显(P<0.05),但2组肌酐清除率差异无统计学意义(P>0.05;表3)。心功能方面,与固定剂量组比较,滴定剂量组NT-proBNP水平下降明显,估测肺动脉压力下降,心室动脉偶联比改善,差异有统计学意义(P<0.05;表3,4)。滴定剂量组平均住院天数及30 h再住院率优于固定剂量组,差异存在统计学意义(P<0.05;表4)。

表2 2组患者临床观察指标比较

表3 2组患者检验及检查指标比较

表4 2组患者心功能及预后指标比较

3 讨 论

B型利钠肽主要由心室细胞在容量或压力负荷过重时分泌[2,3]。在严重心力衰竭阶段,可能存在内源性BNP相对不足。因此,补充外源性BNP可用于急性心力衰竭的治疗。目前指南推荐rhBNP固定剂量给药,但在临床实践中发现固定剂量给药存在首次剂量不足或患者不耐受的问题。本研究比较固定剂量给药及滴定剂量给药的安全性和有效性,结果显示2组患者症状和体征类不良事件的发生情况无统计学差异。2组患者均有低血压事件发生,发生率均为3.3%。血压下降的不良反应均为轻中度,出现低血压后中断给药1 h后血压均恢复正常。本研究对照组及观察组低血压的发生率较以往文献报道rhBNP低血压发生率(1.44%)高,考虑原因可能与样本量较小有关。但停止使用rhBNP后患者血压均恢复至基线水平,未出现难以纠正的低血压或需使用升压药物的情况。VMAC试验[4]证明,发生症状性低血压的患者在减药或停药后60 min有50%血压恢复正常。Mills等[5]对103例NYHA II-IV级HF患者进行3种不同剂量的rhBNP治疗24 h,结果发现3组患者症状性低血压的发生率无显著差异。基于本研究结果,可认为,采用逐渐滴定rhBNP剂量,同时密切监测血压,患者低血压的不良事件发生率与指南推荐剂量使用情况下的发生率无明显差异。

ADHF发生时,血浆脑钠肽水平骤升,但患者循环中可能出现脑钠肽降解酶活性增强、清除受体数量增加、BNP受体下调或受体后通路异常等,这些因素最终使患者出现内源性脑钠肽的相对不足,所以补充外源性脑钠肽成为治疗急性心力衰竭的手段之一。但是rhBNP在结构上与内源性BNP完全相同,同样存在所谓的脑钠肽钝化效应和抵抗现象。Volpe等[6]发现晚期心力衰竭患者应用外源性脑钠肽后其利尿、利钠及扩血管作用减弱,证实了重组人脑利钠肽有钝化效应[7]。国外多个研究已证实,逐渐增大重组人脑利钠肽的应用剂量能够更好地缓解心力衰竭患者呼吸困难的症状,同时明显降低肺毛细血管楔压、全身血管阻力、肺动脉压及平均右房压,增加心脏指数和心搏出量指数,其作用具有剂量依赖关系[5,8];并能维持肾血浆流量和肾小球滤过率不变,同时增加利尿、利钠作用;还可使神经体液因子如醛固酮及内皮素-1降低。本研究也证实,实施个体化的滴定给药方案,用药期间密切监测血压,根据患者的血压耐受情况逐渐增大剂量,维持患者平均动脉压65 mmHg,直至0.03 μg/(kg·min),此种滴定剂量的给药模式将会使患者的临床症状缓解更加迅速、更加明显,同时避免症状性低血压及组织低灌注的发生。研究结果还显示,滴定给药组首24 h尿量增加比固定给药组更明显,肺动脉压力及心室动脉偶联亦较固定剂量组明显改善,这些指标差异均有统计学意义(P<0.05)。对滴定剂量组进行亚组观察发现,基线血压相对高、体循环淤血重的患者,其药物耐受性更好,且临床症状缓解更迅速;而基础血压偏低的患者,其耐受性较差,可能需要联合正性肌力药物。另外,rhBNP对肾功能的影响一直备受关注。Sackner-Bernstein等[9]的回顾性分析发现rhBNP会引起血肌酐升高。然而,这种升高可能是由于不当使用rhBNP导致低血压,及联合大剂量利尿剂、RAAS进一步激活等而出现肾灌注不足所致。Bulter等[10]研究同样发现,应用大剂量利尿剂是肾功能损害的独立危险因素。2007年的NAPA研究[11]和2008年的FUSION研究[12]表明,适当剂量的rhBNP并不会导致肾功能不全的发生,相反可以改善血流动力学,缓解呼吸困难等临床症状,并可以减少心力衰竭患者利尿剂的使用剂量。Yancy等[13]也证实,rhBNP可以降低心力衰竭患者肾功能不全及急性肾衰竭的发生率。本试验亦观察到固定剂量组与滴定剂量组患者肾功能变化方面无统计学差异。理论上,滴定剂量给药可以尽可能减少低血压发生,并减少利尿剂使用。

总之,对于ADHF患者,应用rhBNP的有效性毋庸置疑。使用个体化滴定剂量给药,可能改善利钠肽钝化或抵抗现象,更好地缓解心力衰竭临床症状,且具有相对更好的安全性。在滴定剂量过程中应密切监测血压,维持有效灌注;应用rhBNP期间应避免不适当大剂量利尿。但本研究样本量较小,研究结果仍需更多大样本研究证实。