民族地区“三农”发展转型、问题转变与治理转换

——基于三次全国农业普查的比较分析

李海鹏

(中南民族大学 公共管理学院,湖北 武汉 430000)

改革开放以来,中国工业化、城镇化进程加快,工农、城乡之间发展不平衡问题日益突出。1996年,温铁军首次提出“三农”问题[1]之后,学术界对“三农”问题的表现形式、成因和对策进行了广泛讨论,以中国共产党十八次代表大会为界,大致可以分为“旧三农”问题和“新三农”问题两个阶段[2]。党的十八大以前,学术界对“三农”问题的概括主要有农业增产、农村发展、农民增收[3][4][5]、粮食安全、城乡平等、农民赋权[6]、农业萎缩、农村凋敝、农民贫困[7]、农业经济问题、农村政治与社会问题、农民权益问题[8]等,破解“三农”问题的策略主要是农民市民化、农业和农村工业化[9]、消灭小农经济[10]、小农合作化[11]等。党的十八大以来,学术界又出现“新三农”问题的表述,如“农用地流转和规模经营、农村土地非农使用、农民进城务工”[12],“农民工、失地农民、农业村落终结”[13],“农业劣质化、农村空心化、农民丰裕型贫困化”[14],“农村空心化、农业边缘化、农民老龄化”[15]。无论“旧三农”问题还是“新三农”问题,其本质是现代化进程中农业、农村和农民发展失衡问题。因此,破解“三农”问题是农村农业现代化发展的关键。

中国民族地区70% 以上人口居住在乡村和牧区[16],民族地区是中国农业和农村现代化建设的重点和难点。由于自然环境恶劣、社会发展滞后、发展起点较低、地理区位封闭,民族地区“三农”现代化进程缓慢,“三农”问题表征和治理方式存在较大差异[17],但当前学术界对民族地区“三农”问题特殊性关注不够。基于此,本文拟对比三次全国农业普查资料(为行文方便,下文将第一、二、三次全国农业普查分别简称为“一普”“二普”“三普”),总结民族地区“三农”发展历程,分析当前“三农” 问题的表现和治理路径,以期为民族地区乡村振兴战略的实施提供参考。

一、民族地区“三农”发展转型

中国民族地区主要分布于西部八省(自治区),由于基础设施建设难度大,公共服务覆盖面积小,区内产业规模小,对外贸易成本高,民族地区长期处于生存型农业、传统乡村、温饱生活的状态,经过改革开放40年的建设,民族地区逐步实现了向市场型农业、社区化农村、小康化生活转型。

(一)农业发展:从生存型农业向市场型农业转型

1. 新型农业经营主体不断增加。如表1 所示,“三普”时期,民族地区八省区有农业经营单位32.8万个,较“二普”增长了5.6倍,农业经营单位“产加销”一体化比例接近或超过全国平均水平。民族地区八省区有规模农业经营户82.11 万户,内蒙古、新疆规模经营户户均流入耕地面积超过3 公顷,贵州、云南和广西规模农业经营户参加新型农业经营组织的比例超过全国平均水平1.5倍以上。民族地区八省区农业生产经营人员中学及以上学历占比达46.93%,比“一普”时期提高16 个百分点。以上数据表明,民族地区农业生产主体由小农户向农业新型经营主体转型。

表1:第三次全国农业普查时期民族地区农户经营特征①户均流入耕地面积由规模户流入耕地面积除以规模户数量求得;新型农业经营组织包括“公司+农户”、农民合作社、专业协会、其他。

2.农产品商品化率不断提高。“三普”显示,民族地区八省区中,药材、蔬菜、油料播种面积分别比“一普”时增长1 644%、214.6%、41.47%;猪、牛、羊出栏量分别比“一普”时增长55.87%、146.08%、198.39%。三次普查期间,民族地区八省区粮食作物产值占农业总产值比例迅速下降,其中,宁夏、青海、贵州分别下降44.95、43.15、36.1个百分点。可见民族地区从主粮生产转向特色农业生产。

3.农业机械化水平不断提升。“三普”显示,民族地区八省区共有拖拉机440.1 万台,是“一普”时的2.68倍;联合收获机9.66万台,是“一普”时的10.79倍。民族地区八省区“三普”时的温室、大棚面积分别比“二普”时增长390.5%、204.1%,农作物机耕面积占比迅速增长,其中,内蒙古、宁夏、新疆分别达到96.60%、93.13%、97.10%。可见民族地区农业由人工生产向机械生产转型。

表2:三次全国农业普查期间民族地区八省区农业生产情况比较①2016年,机耕面积比例为稻谷、小麦、玉米三种农作物机耕比例平均值;1996年,拖拉机数量为大中型拖拉机和小型拖拉机之和。

(二)农村建设:从传统乡村向新型社区转型

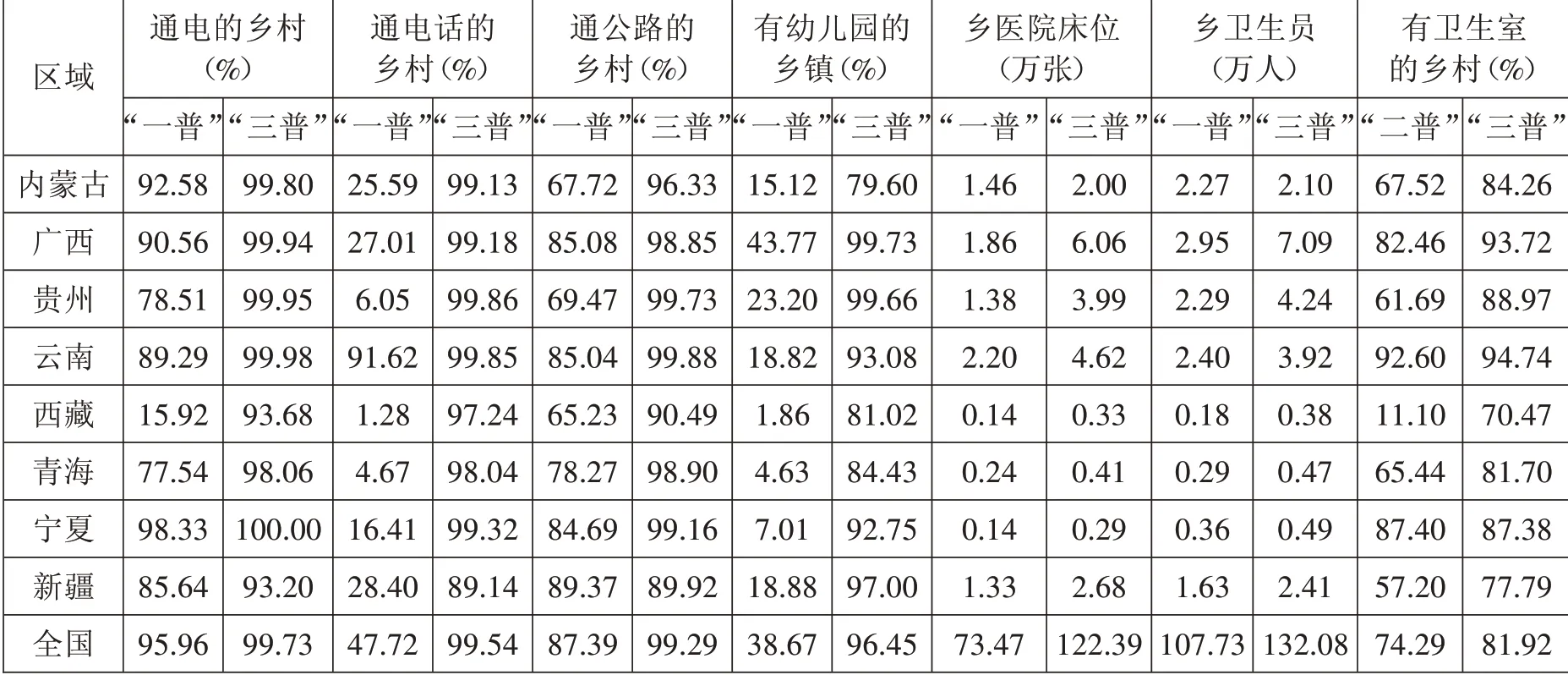

1. 基础设施全面提升。“一普”时,贵州、青海、西藏通电乡村比例分别为78.51%、77.54%、15.92%,低于95.96% 的全国平均水平。内蒙古、贵州、西藏通公路乡村比例分别为67.72%、69.47%、65.23%,低于87.39% 的全国平均水平。除云南外,其他省区通电话的乡村比例不到全国平均水平的一半。“三普”显示,除西藏和新疆有一定差距外,其他省(自治区)通电、通电话和通公路的乡村比例超过95%,充分说明民族地区农村基础设施得到了全面提升。

表3:三次全国农业普查期间民族地区农村基础设施建设情况比较②1996年通电的乡村、通电话的乡村、通公路的乡村、有卫生室的乡村、有小学的乡镇、有幼儿园的乡镇比例由其乡村数量或乡镇数量除以总数量计算所得。

2. 文教事业全面加强。“一普”时,青海、内蒙古、西藏有小学的乡镇分别占60.42%、73.8%、76.64%,低于76.84% 的全国平均水平。西藏、青海、宁夏有幼儿园、托儿所的乡镇比例分别为1.86%、4.63%、7.01%,低于38.67% 的全国平均水平。“三普”时,除内蒙古、西藏和青海发展相对较慢外,其他地区有幼儿园的乡镇比例超过90%,充分说明民族地区文化教育设施得到了全面加强。

3.医疗保障全面改善。“一普”时,民族地区八省区乡卫生院床位数量为8.74万,乡卫生人员数量为12.36 万。“二普”时,西藏、新疆、贵州有卫生室的乡村比例分别为11.1%、57.2%、61.7%,远低于74.29%的全国平均水平。“三普”显示,民族地区八省区乡卫生院床位数量为20.38万,乡卫生人员为21.1 万,分别增长133%、71%。除新疆和西藏外,其他省区有乡卫生室的比例高于全国平均水平81.9%,充分说明民族地区医疗服务设施得到全面改善。

(三)农民生活:从温饱生活向小康生活转型

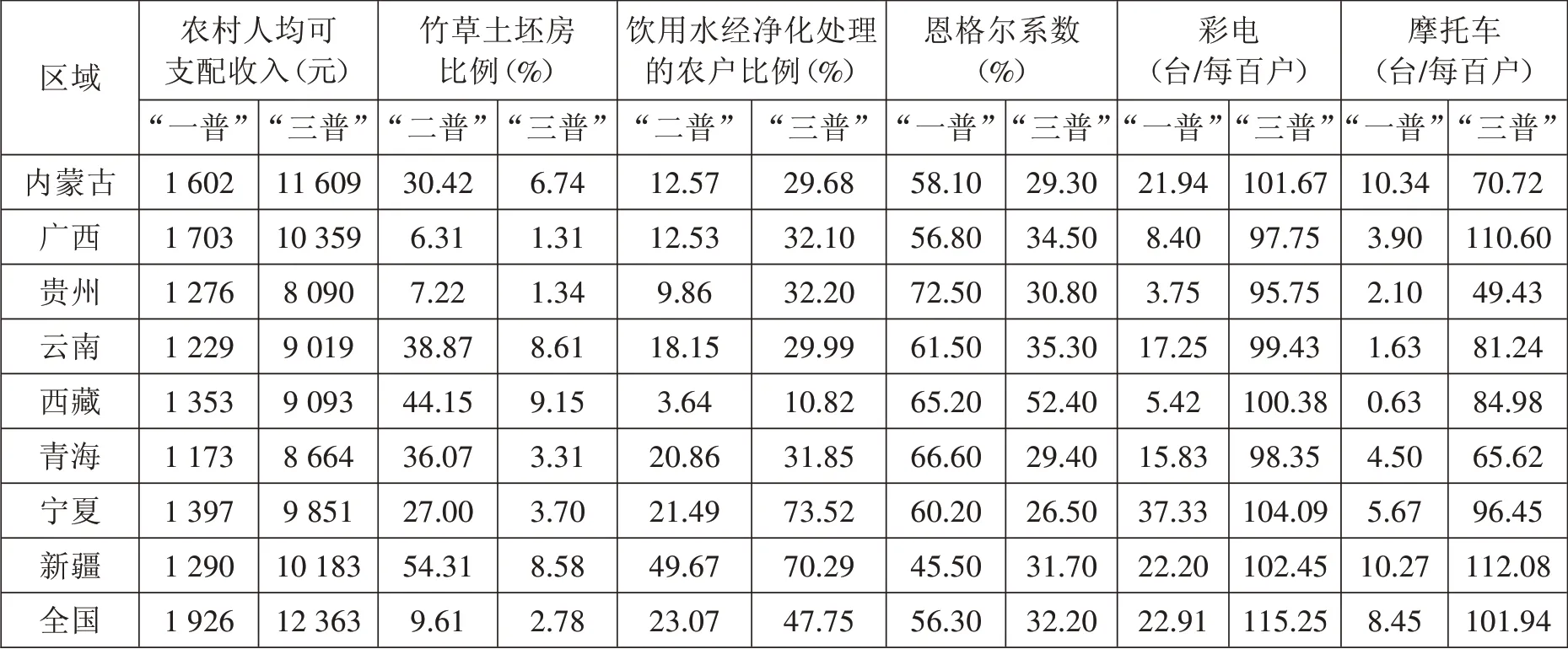

1. 贫困人口迅速减少。“一普”时期,民族地区农民人均可支配收入仅为1 378 元,“三普”时增至9 608.95元,年平均增速为10.2%;2010年,民族地区八省区贫困人口为5 040万人,“三普”时降至1 411万人,年平均降速为23.6%。分地区看,2010年与2018年相比,贫困程度较高的贵州、云南、西藏、新疆,贫困发生率从40%以上降至6.51%以下,广西、青海贫困发生率从20%以上降至3.3%以下,宁夏、内蒙古贫困发生率从18.3%、19.7%降至3%、1.06%。

2.人居环境持续优化。“二普”显示,内蒙古、新疆、云南、西藏、青海等地区农民竹草土坯住房比例超过30%,“三普”时期,民族地区各省区农民竹草土坯住房比例降至10% 以下。“二普”时仅新疆农户使用净化自来水的比例超过30%,“三普”时,仅西藏使用净化自来水的农户比例低于30%,宁夏和新疆使用净化自来水的农户比例达到70%以上。

3.消费质量稳步升级。根据历年《中国农村统计年鉴》测算,“一普”时,贵州、云南、西藏、青海、宁夏农村家庭恩格尔系数高于60%,处于极端贫穷状态,“三普”时,仅西藏农民家庭的恩格尔系数为52%,其他省区均低于40%,进入相对富裕阶段。“一普”时,贵州、西藏、广西每百户彩电拥有量低于10 台,广西、贵州、云南、西藏、青海每百户摩托车拥有量低于5 辆;“三普”时,民族地区八省区每百户的彩电、摩托车拥有量接近100台。

表4:三次农业普查期间民族地区农民生活情况比较①1996年为农村居民人均纯收入,2016年为农村人均可支配收入。

二、民族地区“三农”问题转变

“三农”问题是“三农”发展中出现的主要矛盾,在不同发展阶段,“三农”问题的表现形式有一定差异。随着民族地区农业市场化、农村社区化和农民生活小康化快速转型,“三农”发展中的主要矛盾出现新的变化,主要表现在农业生态退化、农民生计风险增加和农村治理有效性不足等方面。

(一)农业问题:从生产效率不高转变为生态环境退化

农业现代化发展要求生产效率提升和生态环境友好。改革开放之初,民族地区农业问题表现为农业集约化程度较低,生产效率不高。经过四十多年发展,民族地区农业问题转变为农业生产过度集约,生态环境退化,主要表现在三个方面。第一,农业化学品投入过量,导致环境污染。“一普” 时,民族地区八省区化肥、农药施用量均低于225 千克/公顷、2 千克/公顷的生态安全阈值,“三普” 时,除青海、西藏外,其他省区化肥、农药施用量全部高于生态安全阈值。第二,集约农业造成土地资源破坏。西部地区水土流失面积达到296.65万平方千米,占全国水土流失总面积的83.1%[18]。新疆、内蒙古、西藏、甘肃、青海等省区荒漠化土地面积达到249.77 万平方千米,占全国荒漠化土地面积的95.64%[19]。第三,超载过牧,致使草场退化。“二普”时,西藏、新疆、青海、四川、甘肃等省区草场超载率均在38% 以上,经过十年治理,“三普”时,西藏、甘肃、四川、内蒙古、青海的平均牲畜超载率仍然达到16%、14.2%、12.5%、12%、11.9%①牧区平均牲畜超载率根据《2016年全国草原监测报告》整理。。

(二)农民问题:从收入水平较低转变为生计风险较大

农民现代化生活要求提高农民收入水平,降低农民生计风险。改革开放之初,民族地区农民问题表现为收入水平较低,贫困发生率高。经过四十多年发展,民族地区农民问题转变为生计风险较大,收入不够稳定,主要表现在三个方面。第一,疾病风险大。民族地区是地方病和传染病流行最严重的地区,2018年,除云南外,民族地区甲乙类法定报告传染病发病率均高于全国平均水平,2018年,西藏的预期寿命仅为70.6岁,低于全国平均水平②根据《2019年中国卫生健康统计年鉴》《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》整理。,因病返贫是民族地区农民家庭面临的最大风险。第二,灾害风险大。民族地区生态条件脆弱,自然灾害较多,“一灾返贫”现象突出。如2018 年广西因水旱灾害导致农作物受灾面积11.1万公顷,直接经济损失21.96亿元;贵州因自然灾害,农作物受灾面积31.48 万公顷,因灾直接经济损失42.35 亿元③根据《2018年广西壮族自治区生态环境状况公报》《贵州省2018年度自然灾害情况公报》整理。,因灾返贫是民族地区农民家庭面临的重要风险。第三,市场风险大。民族地区农民家庭进城务工人员主要从事制造业、住宿餐饮业、批发零售业、社会服务业和建筑业等技术含量较低、劳动强度较大的工作[20],在家务农人员主要从事小规模的种植业和养殖业,这些行业容易受市场影响,收入稳定性较低。

(三)农村问题:从基础设施落后转变为治理有效性不足

农村现代化建设包括基础设施建设和治理体系建设两个方面。改革开放之初,民族地区农村问题表现为基础设施落后,公共服务不足。经过四十多年建设,民族地区农村问题转变为治理资源减少,治理有效性不足,其原因主要有三个。第一,治理人才流失。民族地区农民老龄化和低学历情况较为突出,“三普”显示,民族地区八省区19~49 岁农民占49.58%,高中及以上学历农民占11.23%,这部分农民离乡务工比例较高,留守村民主要是儿童、妇女和50岁以上的老人,这使得青壮年、学历较高、能带头致富的人才特别稀缺。第二,治理体系不健全。由于地处偏远、村落分散,在市场经济冲击下,民族地区衰退型乡村、季节性乡村、务工型乡村较多,很多乡村出现公共事务无法治理的局面。第三,治理财力缺乏。经济资源是乡村治理的基础性资源,民族地区乡村集体经济十分薄弱,转移支付多用于基础设施建设,乡村可以调配使用的经济资源较少[21]。

三、民族地区“三农”治理方式转换

民族地区应改变“三农”分散治理带来的“碎片化”问题,以乡村振兴为目标,聚焦“三农”问题,成立涉农部门协调性机构,建设涉农大数据分析平台,优化涉农主体参与机制,通过多部门协同、多主体参与、智能化服务,实现“三农”问题整体性治理。

(一)农业生态安全问题:从部门治理转换为合作治理

民族地区的自然环境决定了农业生产与生态环境的关系极为敏感,当前,涉农部门功能分化、目标单一,使得农民增收、农业发展与生态保护之间存在一定冲突。只有通过跨部门合作,有效促进多目标协同,才能使生态优势转变为产品优势,将生态资本转化为农民收入,从而实现“绿水青山就是金山银山”。首先,应以完善生态系统功能为目标,统筹测算农业生态要素的价值,建立可细化、可操作的农业生态补偿体系。其次,应统筹中央转移支付资金、对口支援帮扶资金、社会扶贫资金等各项投入,确定农业生态补偿权责,优化农业生态补偿流程,使生态补偿利益到人、责任到人。最后,应建立生态资本开发机制,发挥市场优势,通过发展“碳交易”“水权交易”等开发“生态资产”。

(二)农民生计风险问题:从政府治理转换为社会治理

民族地区贫困问题是多种因素交织形成的,只有政府主导,才能有效帮助贫困农民脱离贫困,走上自我发展道路。但是在整体脱贫后,民族地区农民流动性增强,收入多样化增加,面临的风险增大,依靠政府治理成本较高、效果较小,必须通过社会多主体协同防范降低民族地区农民家庭面临的各种风险。首先,应构建流动人口风险保障机制,加强少数民族流出地和流入地政府、企业、乡村、社会组织的协同服务能力,“增强少数民族流动人口的城市融入能力,降低流动人口家庭脆弱性”[22]。其次,应构建自然灾害防范机制,加强气象部门、地质部门、乡村社区、农业企业等部门的协同抗灾能力,降低民族地区农民家庭灾害脆弱性。最后,应建立疾病综合防控机制,增强医疗部门、社保部门、民政部门、农村社区的协同预防能力,实时监控社区疾病,降低因病致贫风险。

(三)农村治理有效性不足问题:从行政治理转换为法治治理

传统上,民族地区以乡村自我治理为主,中华人民共和国成立后至改革开放初,以行政治理方式为主导。改革开放以后,尤其是农村税费改革后,乡村人力和财力资源流失,乡村自我治理和行政治理方式缺乏相应的资源保障,使得民族地区农村治理有效性不足[23]。为此,应从三个方面予以解决。首先,党建引领法治化治理是化解这一问题的关键,应通过增强基层党组织能力,统筹乡村治理资源,建立乡村议事规则,化解乡村法治难题。其次,应加强农村法律人才培育。以司法所、派出所、综治办等机构为阵地,按照一定的人口比例,配备法律专业人员,通过开展镇、村、组干部法制培训会,提高村干部的法律素质,加强农村治保会、调委会等基层组织法律服务队伍建设,培养既有法律知识,又有丰富实践经验,还懂地方习俗习惯的“赤脚律师”[24]。最后,应加快构建民族地区乡村治理法制体系。在国家法律框架下,完善乡规民约和地方性法规,实现民族习惯法、村规民约与国家法律的有效衔接。