几种生化抑制剂组合对棕壤玉米氮素吸收及产量的影响

罗培宇,霍仁杰,郭 静,杨劲峰,刘 宁,孙振涛,房朝辉,李 迎,韩晓日

(沈阳农业大学 土地与环境学院/土壤肥料资源高效利用国家工程实验室/农业部东北玉米营养与施肥科学观测实验站,沈阳 110161)

氮素在土壤中存在挥发、淋失和反硝化等损失[1],从而已引发大气污染、地下水污染、水体富营养化等环境问题[2-3],因此在一般情况下氮肥的利用率很低[4]。目前可以通过使用控释氮肥、改变施肥方式、耕作制度等方法来减少农田氮素的损失[5],此外,氮肥配施脲酶抑制剂、硝化抑制剂也可以有效地控制土壤中的硝化作用,从而减少氮素损失[6],提高氮肥利用率[7]。因此研究脲酶抑制剂和硝化抑制剂在棕壤上的增产效果对稳定生态系统、保持生态平衡和可持续发展、促进农、林、牧业生产具有不可替代的经济、社会和生态意义。

然而,目前对单一脲酶抑制剂和硝化抑制剂的研究较多,但结果却并不一致,邢卫等[8]发现NBPT 的作用效果在棕壤大于21d,而聂彦霞等[9]的研究则发现在白浆土中NBPT 的作用效果大于7d 小于14d,且5%NBPT 效果好于0.5%NBPT;曹宏磊等[10]发现在潮土上施用DCD 可以增加夏玉米产量,同时可以明显减少NO3--N 的损失,而在砂姜黑土上没有显著影响;华建峰等[11]发现施用硝化抑制剂后小麦的生物量和产量虽略高于单施化肥处理,但是处理间并没有显著差异;杜安刚[12]发现施用DMPP 可以有效抑制土壤硝化作用,提高玉米和水稻的产量及氮肥利用率,但CARRASCO 等[13]发现硝化抑制剂的施用虽可以提高土壤中铵态氮含量及氮肥吸收利用率,但是并不能使作物增产;有研究表明硝化抑制剂并不影响尿素的水解过程,与土壤脲酶活性之间无相关性[11],而唐贤等[14]发现氮肥配施生化抑制剂能有效抑制土壤的脲酶活性,以上这些研究表明单一生化抑制剂容易受到土壤环境、土壤类型、气候条件及生化抑制剂本身特性等的影响[15],在不同的条件下作用效果不稳定,因此有一些研究者开展了对生化抑制剂组合的研究。有研究表明NBPT 和DCD 组合施用能使土壤有效铵态氮积累量较高且在土壤中滞留时间相对较长,能够显著增加小麦吸收氮量[16];王煌平等[17]也发现氮肥配施硝化抑制剂组合可以显著提高小白菜产量;还有研究发现施用生化抑制剂组合能显著增加水稻N、P、K 吸收量,提高籽粒中的养分分配及氮素利用效率[18];而柯福来等[19]研究发现施用NBPT 和DCD 组合后,玉米(品种为四单19)的产量与对照处理相比并无显著性差异,以上研究结果的不同可能是由于土壤类型、作物种类和施肥措施的不同引起的。

鉴于目前生化抑制剂组合的作用效果研究较少,结果也不尽相同,因此,在棕壤上进行脲酶抑制剂和硝化抑制剂及其组合的增产效果研究,为今后合理利用脲酶/硝化抑制剂具有一定意义。本试验通过尿素配施单一抑制剂和生化抑制剂组合,进行棕壤玉米盆栽试验,测定玉米不同生育时期的土壤理化性质及植物的生物量、产量和养分吸收量,以明确脲酶/硝化抑制剂的作用效果,并筛选出最优的生化抑制剂组合,以期为棕壤地区氮肥的高效管理和环境保护提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料

2018 年4 月28 日于沈阳农业大学田间作业室布置盆栽试验。2018 年4 月采集沈阳农业大学后山试验地0~20cm 的耕层土壤,土壤类型为棕壤。供试土壤的基本理化性质为:pH 值5.16、碱解氮91.78mg·kg-1、速效磷2.18g·kg-1、速效钾 81.53g·kg-1、有机质 18.79g·kg-1、全氮 0.85g·kg-1、全磷 0.41g·kg-1、全钾 19.73g·kg-1。供试作物为玉米 (Zea mays L.),品种为东单6531。

供试3,4-二甲基吡唑磷酸盐(DMPP,优级纯,纯度≥99%)为上海泰坦科技股份有限公司生产;双氰胺(DCD,纯度为99%)和N-丁基硫代磷酰三胺(NBPT,纯度为99%)为广东翁江化学试剂有限公司生产;钙盐(生物制剂,纯度≥99%)为上海麦克林生化科技有限公司生产。供试肥料尿素(含N46%)、过磷酸钙(含P2O514.5%)和硫酸钾(含K2O 54%)均为国药集团化学试剂有限公司生产。

1.2 方法

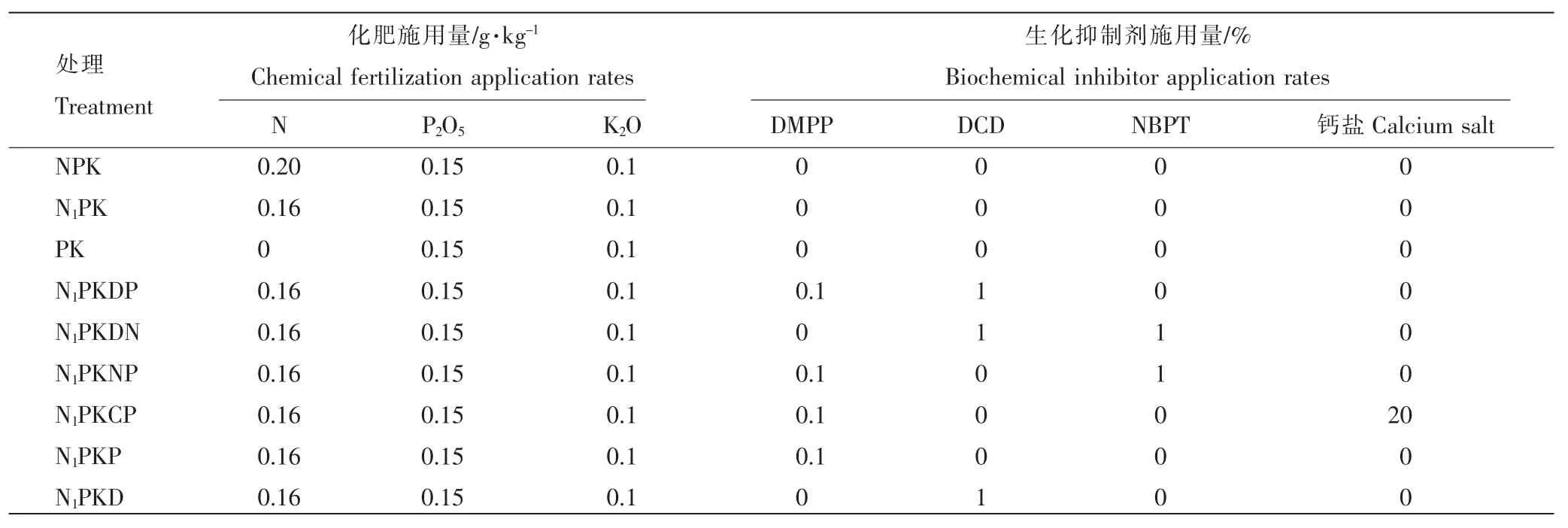

根据前期结果设计9 个处理,每处理设置20 次重复,生化抑制剂的用量为施入纯氮的百分数,各处理的肥料施用量和生化抑制剂施用量如表1 所示。将尿素与生化抑制剂混合均匀后再与供试土壤混匀,转移到瓦氏盆(直径28cm,高35cm,底部有直径为1.5cm 的排水孔)内,压紧土壤并保持每盆的紧实度一致,土壤距盆口4cm,进行随机排列。每盆播种3 株玉米,播种的深度为5cm,在玉米的整个生育期间水分保持在田间持水量的60%,盆栽试验的管理措施按照常规方法进行,玉米生长季内每3d 随机将盆的位置打乱重排。在玉米苗期(5月19 日)进行间苗,每盆留1 株苗,种植密度相当于每亩4000 株。在播种后7d(未出苗)、苗期、拔节期、大喇叭口期和成熟期进行破坏性取样,每次取4 次重复。

表1 各个处理的生化抑制剂施用量和肥料施用量Table 1 Biochemical inhibitor application and chemical fertilization application rates of each treatment

在萌芽期(5 月 5 日)、苗期(5 月 19 日)、拔节期(6 月 12 日)、大喇叭口期(7 月 7 日)和成熟期(9 月 11 日)采集土壤和植物样品。土壤样品的采集是随机选择玉米盆栽,在其对角线上任意选取2 点,取样取到盆底部,将这两点土壤样品混合均匀,用四分法分成2 份,一份新鲜土壤带回实验室测定脲酶活性、硝化潜势及土壤矿化氮含量,另一份在晾土室自然风干后过2mm 筛,测定土壤基本理化性质。则将选取的玉米植物样品按照茎、叶、轴、籽粒这四部分分别装入信封袋内,用烘干箱105℃杀青30min,再75℃烘干至恒重,之后称重测定玉米植物样品各个部位的烘干总重,测定玉米产量,并将烘干后的植物样品各个部位分开粉碎,用四分法取一部分用来测定植物的全氮、全磷、全钾[21]。

参照鲍士旦的方法测定土壤pH、植株全氮、全磷和全钾含量[20];土壤脲酶活性采用靛酚蓝比色法测定[21];铵态氮和硝态氮的含量采用0.01mol·L-1CaCl2浸提,然后采用连续流动分析仪(AutoAnalyzer3,德国Seal 公司)测定;土壤硝化潜势采用氯酸盐抑制法测定[22],计算公式为:C=M/V,式中:C 为样品中亚硝酸盐浓度(mg·L-1);M 为从校准曲线上查得亚硝酸盐含量(μg);V 为取样体积(mL)。

试验所得数据结果采用SPSS 19.0 进行方差分析和显著性分析(最小显著差数法,LSD);图表制作采用Origin 2017。

2 结果与分析

2.1 不同生化抑制剂组合对土壤NH4+-N 的影响

由图1 可知,不同生化抑制剂处理土壤的NH4+-N含量在整个玉米生育期内呈现下降趋势。萌芽期施用氮肥处理的 NH4+-N 含量为 35.32~47.31mg·kg-1,NPK 处理、N1PKDP 处理、N1PKDN 处理、N1PKNP 处理和 N1PKP处理的NH4+-N 含量显著高于其他处理 (p<0.05),其中N1PKDN 处理和 N1PKNP 处理的NH4+-N 含量最高,分别为 47.07mg·kg-1和 47.31mg·kg-1。苗期施用氮肥处理的 NH4+-N 含量为 3.00~14.53mg·kg-1,苗期时 土壤NH4+-N 含量较萌芽期相比显著降低,N1PKDN 处理、N1PKCP 处理和N1PKP 处理的铵态氮含量显著高于其他处理(p<0.05),施氮处理中N1PK 和NPK 处理的铵态氮含量最低。拔节期较苗期相比土壤NH4+-N 含量又显著下降,各施用氮肥处理的 NH4+-N 含量为 1.69~4.53mg·kg-1,N1PKCP 处理和N1PKD 处理的铵态氮含量显著高于其他处理 (p<0.05)。从大喇叭口期到成熟期NH4+-N 含量趋于稳定,成熟期时各处理的铵态氮含量都降到最低水平,各处理间无显著差异。总体来说,添加生化抑制剂组合处理的NH4+-N 含量在整个生育期均比未添加抑制剂施氮处理高。

图1 不同生化抑制剂组合对土壤NH4+-N 的影响Figure 1 Effect of different inhibitors combinations on NH4+-N content

2.2 不同生化抑制剂组合对土壤NO3--N 的影响

与NH4+-N 含量变化不同,NO3--N 含量呈先上升后下降,到大喇叭口期之后趋于稳定的趋势(图2)。萌芽期各施用氮肥处理 NO3--N 含量为 44.89~69.20mg·kg-1,NPK 处理和N1PK 处理的NO3--N 含量显著高于添加生化抑制剂处理 (p<0.05), 分别达到 69.20mg·kg-1和 62.39 mg·kg-1,N1PKDN 处理、N1PKCP 处理和N1PKP 处理的硝态氮含量显著低于其他添加抑制剂处理(p<0.05)。苗期时NO3--N含量开始积累,各施用氮肥处理NO3--N 含量为62.71~130.40mg·kg-1,NPK 处理和 N1PK 处理的 NO3--N 含量仍然显著高于添加生化抑制剂处理 (p<0.05),N1PKDN 处理、N1PKDP 处理和N1PKD 处理的硝态氮含量显著低于其他添加抑制剂处理 (p<0.05),而 N1PKCP 处理和N1PKCP 处理的硝态氮含量处于较高水平。到了拔节期之后NO3--N 含量开始下降,各施用氮肥处理NO3--N 含量为 59.59~99.54mg·kg-1,N1PKP 处理的硝态氮含量仍然处于较高水平,并且显著高于其他处理,为99.54mg·kg-1。NPK 处理和N1PK 处理的NO3--N 含量显著低于添加生化抑制剂处理(p<0.05)。从大喇叭口期到成熟期NO3--N 含量降到最低,各处理的硝态氮含量差异不大。

图2 不同生化抑制剂组合对土壤NO3--N 的影响Figure 2 Effect of different inhibitors combinations on NO3--N content

2.3 不同生化抑制剂组合对土壤硝化潜势的影响

由图3 可知,除了PK 处理以外,其他各处理的硝化潜势均呈现先下降再上升,再下降最后缓慢上升的趋势。在萌芽期各施用氮肥处理的硝化潜势为2.90~8.10mg·g-1·d-1,NPK 处理和N1PK 处理的硝化潜势显著高于添加生化抑制剂处理 (p<0.05),分别达到 8.10mg·g-1·d-1和 6.83mg·g-1·d-1,N1PKDP 处理的硝化潜势最低,为2.90mg·g-1·d-1,其余各处理之间无显著差异。苗期时各施用氮肥处理的硝化潜势为 1.01~4.96mg·g-1·d-1,NPK 处理、N1PKDP 处理和N1PKP 处理的硝化潜势最强,显著高于N1PK 处理且处理间无显著差异,N1PKDN 处理、N1PKNP处理、N1PKCP 处理和N1PKP 处理的硝化潜势显著低于N1PK 处理。拔节期时施用氮肥处理的硝化潜势为5.31~13.23mg·g-1·d-1,施用氮肥处理中 N1PKP 处理的硝化潜势显著高于其他处理,达到 13.23mg·g-1·d-1,N1PKD 处理的硝化潜势最低,为5.31mg·g-1·d-1,其他处理处于中间水平。大喇叭口期和成熟期各处理硝化潜势无显著差异。

2.4 不同生化抑制剂组合对土壤脲酶活性的影响

不同处理的脲酶活性变化趋势一致(图4),在整个生育期各处理脲酶活性呈S 形曲线,但处理间无显著差异。

图3 不同生化抑制剂组合对土壤硝化潜势的影响Figure 3 Effect of different inhibitors combinations on nitrification potential

图4 不同生化抑制剂组合对土壤脲酶活性的影响Figure 4 Effect of different inhibitors combinations on urease activity

2.5 不同生化抑制剂组合对土壤pH 的影响

由图5 可知,各处理的土壤pH 均呈现出先下降再升高的趋势。萌芽期施用氮肥处理的pH 为5.59~6.07,NPK 处理、N1PK 处理和 PK 处理的 pH 极显著低于添加生化抑制剂处理(p<0.01),并且NPK 处理的pH 最低,为 5.59,N1PKDN 处理的最高,为 6.07,N1PKDP 处理、N1PKCP 处理、N1PKNP 处理和 N1PKP 处理的 pH 次之,分别为:5.87,5.80,5.84,5.90。苗期时施用氮肥处理的pH 为5.36~5.78,拔节期时施用氮肥处理的pH 为5.33~5.72,从苗期到拔节期 NPK 处理、N1PK 处理的 pH 仍显著低于添加生化抑制剂处理(p<0.05)。大喇叭口期之后各施用氮肥处理土壤pH 开始上升,NPK 处理的pH 显著低于其他处理(p<0.05),为5.66,并且其他各处理间差异不显著。成熟期时施用氮肥处理的pH 为6.37~6.75,N1PKCP 处理的 pH 最高,为 6.75,显著高于其他处理。

图5 不同生化抑制剂组合对土壤pH 的影响Figure 5 Effect of different inhibitors combinations on soil pH

2.6 不同生化抑制剂组合处理各生育期玉米的氮、磷、钾吸收积累量

除了PK 处理以外,其他各处理玉米对氮和磷吸收积累量呈现上升趋势(表2)。PK 处理的氮、磷、钾吸收积累量均极显著低于其他处理 (p<0.01)。拔节期各施用氮肥处理的氮、磷、钾吸收积累量分别为45.48~68.43,4.06~6.37,38.23~54.57kg·hm-2,N1PKDP、N1PKDN 和 N1PKNP 处理的氮吸收积累量最大,分别为 68.25,68.43,68.13kg·hm-2。大喇叭口期各施用氮肥处理的氮、磷、钾吸收积累量分别为 112.96~150.22,14.15~19.45kg·hm-2,96.01~130.21kg·hm-2,添加生化抑制剂处理中 N1PKDN、N1PKNP 和 N1PKCP 处理的氮吸收积累量最大,分别为143.10,140.49,142.09kg·hm-2,N1PKP 和 N1PKD 处理的氮吸收积累量较低,分别为 112.96kg·hm-2和 122.47 kg·hm-2。成熟期各施用氮肥处理的氮、磷、钾吸收积累量分别为 127.68~156.78,29.34~34.12,72.80~85.65kg·hm-2,添加生化抑制剂处理的氮吸收积累量比N1PK处理增加了4.34%~13.55%;磷吸收积累量比N1PK 处理增加6.93%~19.29%;钾吸收积累量比N1PK 处理增加0.81%~24.76%,其中增加氮、磷吸收积累量最高的处理均是N1PKCP 处理;增加钾吸收积累量较高的处理是N1PKP 处理。从整个生育期来看,添加生化抑制剂处理的氮、磷、钾吸收积累量总体均显著高于N1PK 处理(p<0.05),说明单一生化抑制剂或生化抑制剂组合与化学氮磷钾肥配合施用处理更有利于玉米对土壤养分的吸收利用。

表2 不同生化抑制剂组合处理玉米的氮、磷、钾吸收积累量Table 2 N, P, K uptake of maize in different inhibitors combination treatments

2.7 不同生化抑制剂组合处理对玉米生物量和产量的影响

各处理的玉米生物量及产量变化趋势一致(图6)。施用氮肥处理的生物量及产量极显著大于PK 处理(p<0.01)。除了N1PKDP 处理,其他添加了生化抑制剂的处理无论是成熟期的玉米生物量还是玉米产量都显著高于 N1PK 处理(p<0.05),生物量提高了 7.62%~16.52%,产量提高 8.48%~21.52%。即使 N1PKDP 处理与 N1PK 处理差异不显著,但是N1PKDP 处理与N1PK 处理相比,生物量和产量都有所增加,分别增加0.37%,0.46%。除了N1PKDP 处理,其他添加了生化抑制剂处理的玉米生物量和产量均达到与NPK 处理相同水平,其中N1PKCP 处理、N1PKP 处理和 N1PKD 处理的生物量和产量比 NPK 处理还分别增加1.40%~2.15%,1.73%~3.49%。DCD、DMPP 的组合处理在生物量和产量上与单独添加DCD、DMPP 的处理相比反而是单施效果较好,但所有处理中N1PKCP 处理的生物量和产量最高,分别为18.08t·hm-2,91.82t·hm-2。总的来说,生物量和产量的增加说明生化抑制剂的添加,尤其是钙盐与DMPP 组合,都有利于玉米植株的更好生长。

图6 不同生化抑制剂组合处理对玉米生物量和产量的影响Figure 6 Effect of different inhibitors combination on maize biomass and yield

2.8 不同生化抑制剂组合处理的氮肥利用率

除N1PKDP 处理外,其他施用生化抑制剂处理的氮肥利用率和氮肥偏生产力显著高于单施化学氮磷钾肥处理(表3)。N1PKCP 处理的氮肥利用率和氮肥偏生产力最高,分别为35.99%和25.51 kg·kg-1,与N1PK 处理相比氮肥利用率和氮肥偏生产力分别提高5.02%和4.52%。

表3 不同生化抑制剂组合处理氮肥利用率Table 3 Nitrogen utilization rate in different inhibitors combination treatments

3 讨论与结论

盆栽试验结果表明,与N1PK 处理相比,添加生化抑制剂处理的土壤NH4+-N 含量总体均显著增加,土壤中NH4+-N 含量的增加可以促进植株对养分的吸收,增加玉米生育后期干物质量的积累。到成熟期时各个处理的NH4+-N 含量都降到最低,无显著差异,玉米生育前期NH4+-N 增加明显,这可能是与硝化抑制剂的作用强弱有关,随着硝化抑制剂的分解,在土壤中存留量降低,其抑制作用也降低甚至消失。施氮处理的NO3--N 含量在玉米的苗期达到最大值,变化趋势与王玲莉等[23]研究结果的变化趋势相同,但是NO3--N 含量最大值出现的生育期却不相同,这可能与土壤的理化性质、试验条件的差异有关。

添加生化抑制剂处理的硝化潜势在整个生育期总体显著低于N1PK 处理,说明在盆栽试验条件下添加生化抑制剂或者生化抑制剂组合仍然能起到较好的抑制作用,这与丁济娜等[24]研究一致。本研究发现添加生化抑制剂及组合对土壤的脲酶活性无显著影响,这可能是由于施用的抑制剂组合及用量、土壤肥力水平、试验条件等因素不同而引起的差异。

本研究中添加生化抑制剂处理的氮、磷、钾吸收积累量、产量、生物量总体均显著高于N1PK 处理,结合氮肥利用率来分析,除了N1PKDP 处理,其他添加生化抑制剂处理的氮肥利用率及氮肥偏生产力均显著高于N1PK 和NPK 处理,说明生化抑制剂的使用不仅增加玉米对氮磷钾的吸收积累量,还提高了氮肥利用率,这与朱永昶等[25]研究类似,除了N1PKDP 处理,其他添加生化抑制剂的处理均显著提高了玉米生物量及产量,原因可能有两方面:一是由于脲酶抑制剂的施用延缓了尿素水解产生铵态氮,减少了生育前期尿素的氮素损失,延长尿素肥效,保证了玉米生长中后期土壤有效氮的供应,从而促进玉米生长和氮素吸收利用,二是由于生化抑制剂抑制了土壤中的硝化作用,改变了盆栽试验条件下铵态氮与硝态氮的供应比例,增加土壤铵态氮供应量并延长了铵态氮供应时间[26],从而促进玉米产量的形成及氮素养分的吸收利用。虽然N1PKDP 处理对硝化作用的抑制效果较好,但是却没能提高氮肥利用率、玉米生物量及产量,原因可能有两方面:一是因为同时施用DCD和DMPP 时的用量太大,产生较多的有毒性化合物,对土壤微生物或作物产生了毒害作用[27],不利于作物的生长,使部分氮素挥发损失,二是因为在盆栽试验条件下,同时施用DCD 和DMPP 虽能够很好的抑制硝化作用,但这对尿素氮养分释放速率与玉米对氮养分需求的耦合起不到有效调控作用,使土壤中存在过多铵态氮,造成氮素挥发性损失,不利于玉米对氮素吸收利用。所有添加生化抑制剂组合处理中,N1PKCP 处理的生物量、产量和氮肥利用率最高,这可能是因为施入钙盐不仅起到硝化抑制剂的作用,还能为土壤微生物提供更多碳源,有利于增强土壤微生物对土壤氮素的固持和竞争能力[28]。本研究结果表明添加生化抑制剂组合中只有N1PKCP处理在生物量、产量和氮肥利用率上比施用单一生化抑制剂处理效果好,而N1PKDP、N1PKPN 及N1PKNP 这三个组合处理的效果都不如施用单一生化抑制剂的处理好,与周旋等[29]研究结果不一致,这可能有两方面的原因,一方面可能是因为DCD、DMPP 本身就是高效的硝化抑制剂,组合施用时用量过高,不利于作物生长,另一方面脲酶抑制剂和硝化抑制剂组合施用时的作用效果就会受到多个环境因素的干扰,组合施用时它们之间还可能相互作用产生负效应,需要进一步研究。

在棕壤中肥料配施生化抑制剂能显著提高土壤中NH4+-N 含量,降低土壤中NO3--N 含量及土壤硝化潜势,增加玉米对氮、磷、钾的吸收积累量,提高玉米产量。但是生化抑制剂组合并不一定比单一抑制剂增产效果更佳,本研究中只有DMPP 与钙盐组合效果较单一生化抑制剂更好、作用效果最佳,说明对生化抑制剂进行配伍及增效必须进行相关的筛选试验研究才能得到良好的效果。