蒙古国所藏四种蒙古文《西游记》考论*

荣 荣 聚 宝

(内蒙古师范大学蒙古学学院,内蒙古 呼和浩特 011517)

引言

自1721年阿日那蒙译本《西游记》问世以来,《西游记》便在蒙古地区广泛传播。仅据目前传世文献来看,至少曾有近百余部抄本在国内外广泛流传。其中蒙古国是其翻译传播的重要地区之一。本文援用相关蒙汉文献,对蒙古国所藏4种《西游记》蒙古文译本进行简要介绍和底本来源探考。不妥之处,敬请方家予以指正。

一、《西游记》清代蒙译本研究概况

最早将《西游记》译成蒙古文者当属阿日那。1721年由阿日那译成的《西游记》是现今已知所有《西游记》蒙古文译本中问世最早且最为经典的译本。随着《西游记》在蒙古地区以蒙译本和口头传播的日渐广泛,《西游记》蒙译本便引起了蒙古族学者的广泛关注。下面依研究成果产生的时间顺序,简要梳理一下《西游记》蒙译本的研究概况。

(一)20世纪关于《西游记》蒙译本的研究

国内对《西游记》蒙译本的专题研究是从20世纪七八十年代开始展开的。1977年,内蒙古大学确精扎布教授在其论文《todu UsuUg-un tangsuG lama-a-yin tuGuji oldaba》(《新发现托忒文〈唐僧喇嘛传〉》)中,对新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县发现的《托忒文〈唐僧喇嘛传〉》进行详细的版本介绍,同时与内蒙古大学图书馆所藏阿日那蒙译本《西游记》之经卷式抄本进行初步比勘,提出《托忒文〈唐僧喇嘛传〉》并非抄自阿日那蒙译本《西游记》的结论。[1]1985年,内蒙古大学巴·格日勒图教授在《蒙古文论精粹》一书中考证了1791年抄录于内蒙古察哈尔地区查干乌拉庙的抄本蒙古文《西游记》(下文简称“察本《西游记》”)系转抄自阿日那蒙译本《西游记》的同时,对阿日那蒙译本《西游记》的译序和回末总批进行了简要阐述。[2]

中国社会科学院研究员扎拉嘎在1995年发表的《阿日那与蒙译本〈西游记〉》一文中,介绍了阿日那生平事迹以及蒙译本《西游记》产生的社会历史文化背景等。[3]其于1997年发表的另一篇论文《阿日那与他的蒙译本〈西游记〉》则在研究阿日那家世和生平的同时,对阿日那蒙译本《西游记》进行详细的底本考证,并提出阿日那是以明刊本《李卓吾先生批评西游记》为底本翻译《西游记》的结论。另外,文中还解析了阿日那蒙译本《西游记》对原著诗赋、复述性文字和难译诗词等方面的删削情况。[4]

(二)新世纪关于《西游记》蒙译本的研究

进入新世纪,《西游记》蒙译本研究发展迅速,著述颇丰。2002年,中国社会科学院研究员巴雅尔图在《蒙古文〈西游记〉漫谈》一文中阐述了阿日那所处的社会环境、阿日那蒙译本《西游记》所依底本来源,以及蒙译本《西游记》对蒙汉文学关系研究的价值与影响。[5]2006年,内蒙古大学巴·格日勒图教授在其《蒙古族作家文论选(1721—1945)》一书中选入了阿日那蒙译本《西游记》译序和回末总批,引起了学界广泛反响。[6]2007年,巴雅尔图与玉海共同撰写的《蒙文〈西游记〉抄本拾零》一书,用拉丁文转写收藏于内蒙古图书馆的两种回鹘体蒙古文《西游记》小册子,并附了汉文译文。[7]邢玉兰于2008年完成的硕士学位论文《〈西游记〉两种蒙译本的比较研究》和2009年发表的期刊论文《〈西游记〉两种蒙译本的比较研究》,从表达形式、内容、语言以及翻译风格等几个方面,对阿日那蒙译本《西游记》和1980年内蒙古人民出版社出版的新译蒙译本《西游记》进行了翔实的比较研究。[8-9]2009年,巴雅尔图在《蒙古文〈西游记〉研究》一书辟六章分别论述了蒙译本《西游记》诸抄本,并在附录中简单介绍了40种蒙古文《西游记》抄本馆藏地及察本《西游记》回末总批。[10]2012年,跟锁完成的硕士学位论文《托忒文〈西游记〉比较研究》对蒙译本《西游记》之3种抄本,即察本《西游记》、内蒙古民族大学图书馆所藏蒙古文《西游记》和托忒蒙古文《西游记》进行了更深入的比较研究。[11]他于2014年发表的《中国蒙古文〈西游记〉的版本及研究》一文将以往《西游记》蒙译本的研究分为阿日那与他的蒙译本《西游记》、蒙古文《西游记》比较研究和蒙古文《西游记》研究中存在的问题及趋势等3个方面进行阐述。[12]2015年,塔娜和秋喜撰写的《〈西游记〉和〈孙悟空故事〉的语言比较》一文,将内蒙古民族大学所藏蒙古文《西游记》称为《孙悟空故事》,从方言、古代语言、近义词词汇、罕见事物词汇、受民族文化影响的差异等方面对阿日那蒙译本《西游记》和内蒙古民族大学所藏蒙古文《西游记》进行了详细的比较研究。[13]2017年和2019年跟锁发表的另两篇论文《托忒蒙古文〈西游记〉收藏及研究概况》和《有关托忒文抄本〈西游记〉庋藏情况的几个问题》,着重探讨了阿日那蒙译本《西游记》研究现状和托忒蒙古文《西游记》版本特点、收藏分布、研究概况及庋藏情况等问题。[14-15]

综观上述研究成果,《西游记》蒙译本早在20世纪80年代就已开始,迄今已产生过一批涉及《西游记》蒙古文译本的研究成果。所涉及的译本有阿日那蒙译本《西游记》、察本《西游记》,内蒙古民族大学所藏蒙古文《西游记》和托忒蒙古文《西游记》等。其中涉及阿日那蒙译本《西游记》的成果最多。从上述成果看,蒙译本《西游记》的研究已取得了一些初步的发展。但是较之《西游记》蒙译本的传播范围和今存文献量而言,对其研究仍有诸多不足之处,主要体现在以下3个方面:一是对国内外所藏蒙古文《西游记》抄本扔未能进行全面的、系统的版本挖掘和整理,大多数译本仍处于束之高阁、无人问津的状态。二是对公认的最早译成、传播最为广泛、最经典的译本——阿日那译本的底本问题还没有进行严格学术意义上的考证。三是国内外今存《西游记》诸多蒙古文古旧译本中究竟有几种译本,除了阿日那蒙译本以外到底还有几种译本等问题也没有学者进行实证研究。总而言之,《西游记》蒙译本研究仍处于肇始阶段,仍有较大的学术拓展空间。

二、蒙古国所藏四种蒙古文《西游记》版本概况

蒙古国现藏有4种《西游记》蒙译本版本,为论述便利,下面按其类别,依次简称“蒙古国国家图书馆藏本一”“蒙古国国家图书馆藏本二”“策·达木丁苏伦藏本”及“国立师范大学藏本”。

蒙古国国家图书馆藏本一:该本收藏于蒙古国国家图书馆古籍特藏部。译本索号2657/96,册页式线装书,宣纸封面,页高26厘米,宽27厘米。封面钤蒙古国国家图书馆藏印和蒙古国社会科学院藏印各一枚。封面右上角红色封条中横题书名“baraGun eteged-tUr jorcigsan-i temdeglegsen teOke doluduGar tebter,××(1)”。“baraGun eteged”即“西天”的意思,“jorcigsan”即“去”的意思,“temdeglegsen teOke”即“史记”的意思,“doluduGar tebter”即“第七册”的意思,诸词合起来就是“西天取经记第七册,第××(1)册”。毛笔抄本,正文字体行楷,无版框,正文无页码。页14行,行10至12字。前无序末无跋,书前无目次。有回目标题及回末总批。

该藏本现残存1册,为第31回至第35回内容。由于客观原因,笔者只阅见第31回回目标题、内文及第35回内文后半部分和回末总批。经仔细阅读发现,该藏本回目标题、内文及回末总批与学界最早发现的阿日那蒙译本《西游记》之转抄本察哈尔抄本《西游记》[16]一致。也就是说,该藏本属于阿日那蒙译本《西游记》之另一种转抄本。如回目上,该藏本第31回回目标题为“JU Ba Jie cing jorig-iyar becin wang-i daGuluGsan,SUn sing je uqaGan-iyar sinmu-yidaruGsan”,与察哈尔抄本《西游记》第31回回目标题“JU Ba Jie cing jorig-iyar becin wang-idaGaGulbai,SUn sing je uqaGan-iyar sinmu-yi darubai”一致,只是在动词变化形式上稍存差异。前者所谓“daGuluGsan”与后者所谓“daGaGulbai”同样表示“鼓动、使人感情冲动”的意思;前者所谓“daruGsan”与后者所谓“darubai”同样表示“降伏、使驯服”的意思。该藏本亦与察哈尔抄本《西游记》在内文和回末总批上也相互一致。据此可以确定该藏本为阿日那蒙译本《西游记》之晚期转抄本。

那么蒙古国国家图书馆藏本一作为阿日那蒙译本《西游记》之转抄本,它究竟以《西游记》汉文原著之哪一种版本为底本而译的呢?笔者经持蒙古国国家图书馆藏本一回末总批与汉文原著诸本进行逐字逐句认真对照得知,该藏本回末总批与明刊本附有回末总批的百回本《西游记》第35回回末总批大体内容一致。兹仅举一例简要说明,如蒙古国国家图书馆藏本一中的第35回回末总批汉译为:

对于魔来说,宝无用处,即使得了宝,也会被宝所缠,对于没有知识的人财无用处,财富多了也会害及性命。①

而明刊本附有回末总批的百回本《西游记》第35回回末总批为:

行者孙、孙行者、者行孙,名色虽多,真体则一。不要吃他名色混了,看不清洁。噫!今之为名色混者,岂止一人而已哉!没后李老君来取宝贝,亦有微旨。盖空诸所有,乃是究竟。魔固不可有宝,亦不可有;有此宝贝,到底累人,何若并去之为妙也?真是眼中着不得瓦屑,亦着不得金玉之屑。如此者,有几人哉?噫![17]78-79

据以上回末总批的对比,我们不难看出蒙古国国家图书馆藏本一之“对于魔来说,宝无用处,即使得了宝,也会被宝所缠,对于没有知识的人财无用处,财富多了也会害及性命”与明刊本附有回末总批的百回本《西游记》之“魔固不可有宝,亦不可有;有此宝贝,到底累人,何若并去之为妙也?真是眼中着不得瓦屑,亦着不得金玉之屑。如此者,有几人哉?噫!”基本一致。因此可以判断,蒙古国国家图书馆藏本一系阿日那蒙译本《西游记》的一种转抄本,亦即它是明代版本《西游记》的一种蒙古文译本。

蒙古国国家图书馆藏本二:该本收藏于蒙古国国家图书馆古籍特藏部。译本索号6898/96,册页式线装书,黄色布质封面,页高及页宽均24厘米。封面钤蒙古国国家图书馆藏印和蒙古国社会科学院藏印各一枚,共1册。封面中段横题书名“Tangsang blama-yin teOke-ece tasulaju bicigsen mOn blama-yin tUrUgsen Uyes-Un teOke,××(1)”。“Tangsang blama”即“唐僧”的意思,“tasulaju bicigsen”即“选译”的意思,“tUrUgsen”即“出生”的意思,诸词合起来就是“唐僧出生传,第××(1)册”。毛笔抄本,正文字体行楷,无版框,正文有页码。页11行,行8至10字。无序文,书前无目次,无回目标题,有回末总批。

经检读,该藏本共一册全篇叙写唐僧身世故事。经笔者查阅相关资料发现,《西游记》汉文诸版本中也有叙唐僧身世故事者。如古代版本《西游记》之宋元戏文《陈广蕊江流和尚》《杂剧本〈西游记〉》和明代版本《西游记》之《新刻出像官版大字西游记》《唐三藏西游释厄传》及《西游记传》,以及清代《西游记》的诸版本均有唐僧身世故事。但通过比较发现,除明代版本《西游记》之《唐三藏西游释厄传》和清代版本《西游记》,其他版本的开头部分与蒙古国国家图书馆藏本二均有显著差异。只有明代版本《西游记》之《唐三藏西游释厄传》和清代版本《西游记》开头部分与蒙古国国家图书馆藏本二的开头部分一致。明代版本《西游记》之《唐三藏西游释厄传》开头部分为:

话表陕西大国长安城,乃历代帝王建都之地。自周、秦、汉以来,三州花似锦,八水绕城流,三十六条花柳港,七十二座管弦楼,真是奇胜之方。今却是大唐太宗文皇帝登基,改元贞观,此时已登极十三年,岁在已已,天下太平,八方进贡,万民讴诵,人乐尧天。太宗驾前文官武将,个个英豪,爭疆创业,人人列士。忽一日太宗登位,聚集文武。众臣朝拜叩首,山呼扬尘礼毕。有魏微丞相出班奏曰,方今天下太平,八方宁静,四夷供服,武将纷纷,文官少有,微臣欲依古法,开立选场,招取贤士,擢用人才,伏望圣鉴,乞准臣言。太宗曰,贤卿所秦,朕不胜之喜,就出榜文,颁布天下……[18]1-2

清代版本《西游记》开头部分为:

话表陕西大国长安城,乃历代帝王建都之地。自周、秦、汉以来,三周花似锦,八水绕城流,真是个名胜之邦。彼时是大唐太宗皇帝登基,改元贞观,已登极十三年,岁在已已,天下太平,八方进贡,四海称臣。忽一日,太宗登位,聚集文武众官,朝拜礼毕,有魏微征丞相出班奏道,方天下太平,八方宁静,应依古法,开立选场,诏取贤士,擢用人才,以资化理。太宗道,贤卿所奏有理。就传招贤文榜,颁布天下……[19]127-128

蒙古国国家图书馆藏本二故事开头部分汉译为:

话表陕西大国长安城,唐太宗登基皇位十三年。忽一日,聚集文武众官,朝拜礼毕,有魏征丞相出班奏道,圣上登基十三年,可见带兵上阵之武馆日渐众多,文人贤才少之又少,应招贤纳读书儒流之辈。太宗准奏。招贤文榜,颁布天下……②

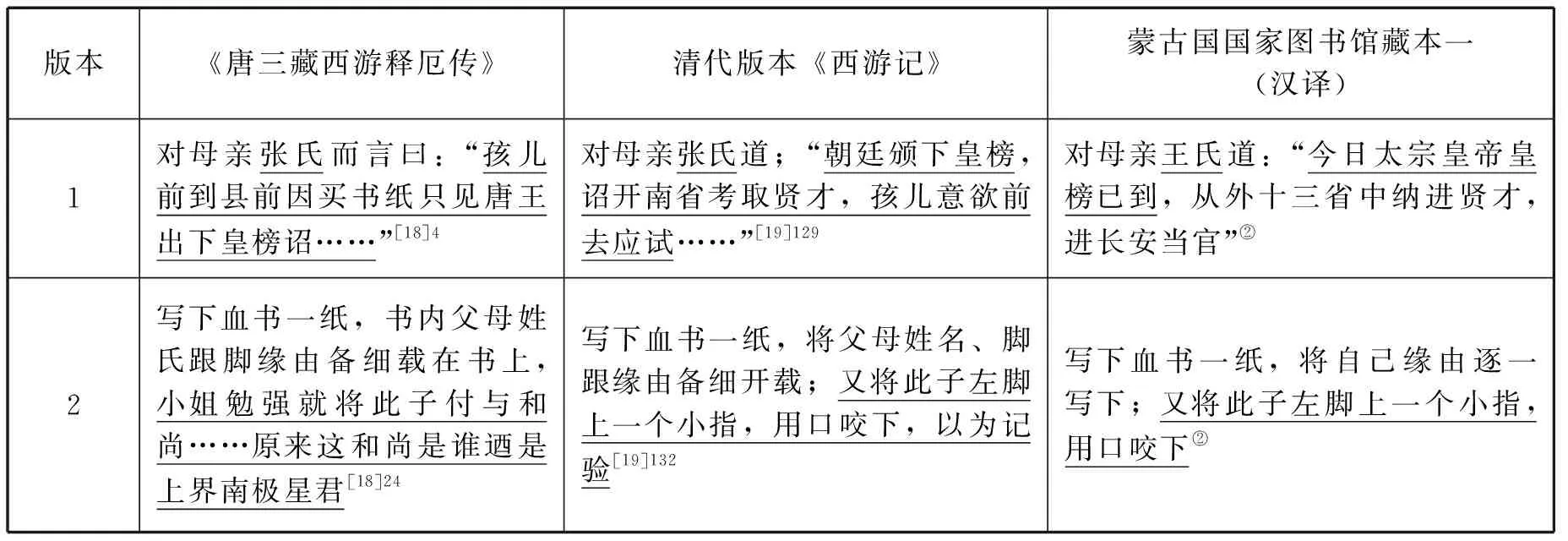

两种版本的开头部分虽与蒙古国国家图书馆藏本二开头部分一致,但经过相互比对发现,两者正文内容与蒙古国国家图书馆藏本二之内容的对应密度却不相同。清代版本之《西游记》与蒙译本之对应密度明显高于《唐三藏西游释厄传》。下表所列此3种版本唐僧身世故事的主要情节的对比,能够说明此问题。

版本《唐三藏西游释厄传》清代版本《西游记》蒙古国国家图书馆藏本一(汉译)1对母亲张氏而言曰:“孩儿前到县前因买书纸只见唐王出下皇榜诏……”[18]4对母亲张氏道;“朝廷颁下皇榜,诏开南省考取贤才,孩儿意欲前去应试……” [19]129对母亲王氏道:“今日太宗皇帝皇榜已到,从外十三省中纳进贤才,进长安当官” ②2写下血书一纸,书内父母姓氏跟脚缘由备细载在书上,小姐勉强就将此子付与和尚……原来这和尚是谁迺是上界南极星君[18]24写下血书一纸,将父母姓名、脚跟缘由备细开载;又将此子左脚上一个小指,用口咬下,以为记验[19]132写下血书一纸,将自己缘由逐一写下;又将此子左脚上一个小指,用口咬下②

从上表可知:例1中,《唐三藏西游释厄传》叙“孩儿前到县前因买书纸只见唐王出下皇榜诏”,清代版本《西游记》叙“朝廷颁下皇榜,诏开南省考取贤才,孩儿意欲前去应试”,而蒙古国国家图书馆藏本二则译成“今日太宗皇帝皇榜已到,从外十三省中纳进贤才,进长安当官”。显然蒙古国国家图书馆藏本二与清代版本《西游记》相符。

例2中,《唐三藏西游释厄传》叙“小姐勉强就将此子付与和尚……原来这和尚是谁迺是上界南极星君”,清代版本《西游记》叙“又将此子左脚上一个小指,用口咬下,以为记验”,而蒙古国国家图书馆藏本二则译成“又将此子左脚上一个小指,用口咬下”,显然与清代版本《西游记》相符。

通过上述3种版本的参互比对可知,蒙古国国家图书馆藏本二之大体故事情节与清代版本《西游记》最为相符。换言之,蒙古国国家图书馆藏本二是以清代版本《西游记》为底本而译。

策·达木丁苏伦藏本:该本收藏于策·达木丁苏伦博物馆。册页式线装书,蓝色布质封面。每册封面钤蒙古国国家图书馆藏印一枚。共24册,每册封面中段横题书名“Becin-U tuGuji-Un GarcaG oruSibai,××(1-24)”。“Becin”即“神猴”的意思,“tuGuji”即“志”或“传”的意思,“GarcaG”即“目录”的意思,诸词合起来就是“神猴的故事目录,第××(1-24)册”。毛笔抄本,正文字体行楷,有版框,正文无页码。页15行,行13至14字。无序文,书前无目次。无回目,有回末总批及跋文一篇,跋文中交代了抄录年代,未交代译者及底本。抄录年代为“民国二十一年春(1931年4月)”。

该藏本共100回。各册回数不等,第一册为1-3回;第二册为4-6回;第三册为7-9回;第四册为10-12回;第五册为13-18回;第六册为19-23回;第七册为24-27回;第八册为28-30回;第九册为31-32回;第十册为33-35回;第十一册为36-37回;第十二册为38-43回;第十三册为44-46回;第十四册为47-51回;第十五册为52-55回;第十六册为56-58回;第十七册为59-61回;第十八册为62-65回;第十九册为66-67回;第二十册为68-69回;第二十一册为70-71回;第二十二册为72-82回;第二十三册为83-94回;第二十四册为95-100回。

经持策·达木丁苏伦藏本与《西游记》诸汉文版本对读发现,该藏本大体故事情节与清代版本之《西游记》相符。但仔细阅读即可发现,该藏本之译者在翻译过程中对原著进行大量删减,并在回末总批中加入了自己观点。这一推断有以下3个依据:

其一,该抄本开头部分直接叙写“yeke nigUlsUggUi-du mUrgUmU,erte nigen caG-dur tegri-yin emUne qaGalGan-u toOra yinU jaGun bara-yin tedUi UndUr nigen cilaGu ajuGu.tere aGulan tegere naiman gereldU...”即“大慈大悲,远古时期有一块巨大的石头,此石之上有一块仙石,该石八面显光…”之意。且该抄本书末有题识,其中提到了这一蒙古文章回体小说的特点。题识原文汉译为:

图门吉日嘎拉叙,唐僧第二种译本,国家图书馆并未收藏此类译本,岗丹庙藏有类似抄本,但后半部分残缺。1969年11月4日。③

其二,该藏本回末总批既不同于汉文原著之任何一种版本,也完全有别于现存蒙古文诸译本之任何抄本。如第一回回末总批为:

Erdem cinar yeke-du becin-U qaGan-ber ecige eke-ber Ugei bUgedelen cinar sildaGan-ece olam altan delekei-ece bUrdUn tUrUgsen ergin irUgerun boyan-U kUcUn-iyer olana-a qaGan gemen ergUgdegsen ba ecUs qoyar jayaGan-U ayul-ece Garcu degedU beGes-yi eriju oluGsan nigeduGar bUlUg③

汉译大意为:神通广大之猴王,无父母而横空出世,成大圣,最终躲过两大轮界,得尊师。而《西游记》汉文版本评语当中并无此类评语。且该藏本在跋文尾末也提及:“qudal kereg-yi Unen-iyer UgUleged,ene medu Uliger bolGabai”。汉译大意为:“假事真言,编成此类故事”。

其三,该藏本将原明版百回本《西游记》第9-12回调整改编为第10-12回,并在第9回中加入了唐僧身世故事。经笔者仔细阅读发现,该藏本第9-12回故事内容与清代版本《西游记》相同,且第9回唐僧身世故事内容开头及结尾部分与蒙古国国家图书馆藏本二一致。

上述诸例,基本说明了这一蒙古文章回体小说在内容及回末总批上与其他蒙古文章回小说的不同之处。因此笔者认为,策·达木丁苏伦藏本是在清代版本《西游记》的基础上删减改编的蒙译本《西游记》。

国立师范大学藏本:该藏本收藏于蒙古国国立师范大学图书馆。册页式线装书,棉纸封面。每册封面钤蒙古国国家图书馆藏印和蒙古国社会科学院藏印各一枚。共12册,每册6-11回不等。每册封面中段横题书名“jegUn Gajar-in Tang ulus-ece baraGun Gajar odcu burqan ece nom jalara jorcigsan tangsang blama ba Sabi becin Gaqai cirui nar-in yabudal teOke,××(1-12)”。“jegUn Gajar-in Tang ulus”即“东土大唐”的意思,“baraGun Gajar odcu burqan ece nom jalara jorcigsan”即“西天取经”的意思,“tangsang blama ba Sabi becin Gaqai cirui nar-in yabudal”即“唐僧及徒弟孙悟空、猪八戒、沙僧故事”的意思,“teOke”即“史传”的意思,诸词合起来就是“从东土大唐往西天取经的唐僧及徒弟孙悟空、猪八戒、沙僧故事史传,第××(1-12)册”。正文字体行楷,无版框,正文无页码。页15行,行10至13字。书名页署书名、册次。无序文,书前无目次。有些回无回目。有回末总批及跋文一篇。

该藏本共100回。第一册含第1-6回;第二册含第7-12回;第三册含第13-23回;第四册含第24-28回;第五册含第29-35回;第六册含第36-43回;第七册含第44-52回;第八册含第53-60回;第九册含第61-69回;第十册含第70-79回;第十一册含第80-89回;第十二册含第90-100回。其中第25回、第33回至100回有回目,其他回无回目。

经持国立师范大学藏本与上文所述《西游记》蒙古文诸译本对读得知,该抄本的开头部分、第二册第九回唐僧身世故事的内容情节与上文介绍的策·达木丁苏伦藏本之对应内容完全一致。但两者在回目、故事内容、回末总批及跋文上却有差别。具体来说,回目上,国立师范大学藏本第68回至100回的回目与阿日那蒙译本《西游记》回目相同;内容上,国立师范大学藏本之第1-36回故事内容及回末总批与策·达木丁苏伦博物馆藏本一致,其他回内容及回末总批却与阿日那蒙译本《西游记》相同。另外,国立师范大学藏本第12册末尾加入了阿日那蒙译本《西游记》的序文。如:

慎思之,佛祖怀大慈大悲之心,为普度众生,消除三厄,超越色界,因此才撰写《大乘经》。谁人能从心中乘上这《大乘经》,就一定会度过尘世海洋。我这部《西游记》……大清朝正黄旗一等子、副将军、内大臣、边外老叟阿日那,将这部书有汉文至蒙文……④

从以上依据来看,国立师范大学藏本虽然基本保留了策·达木丁苏伦藏本的几处故事情节,但大多数回目、回末总批及跋文却与阿日那蒙译本《西游记》相同。据此,我们可以判断,国立师范大学藏本或是与策·达木丁苏伦藏本及阿日那蒙译本《西游记》相同的两种版本为底本而译。也就是说,该藏本是以明代版本《西游记》和清代版本《西游记》两种版本为底本而译的。

三、小结

蒙古国现存规格与版式不一、内容各异的4种《西游记》蒙译本。以往,学术界的关注点大多集中在国内所藏阿日那译本之抄本及其转抄本,对于笔者上文所述4种抄本却鲜少有人进行过专题研究。本文首次系统又详细地介绍蒙古国所藏《西游记》4种蒙译本,这不仅拓宽了《西游记》域外传播研究的视野,另一方面也丰富了《西游记》蒙译本的种类及版本体系。

清朝以来随着汉、满、蒙等各民族之间的文化交流,汉族文学经典著作陆续流播到蒙古地区,深受蒙古族广大读者的喜爱,屡次被译为蒙古文。翻译传播是《西游记》在蒙古地区传播的最基本、最普遍的途径。不经翻译,一个民族的文学作品很难登上另一个民族的文学舞台并被认可。

蒙古国所藏《西游记》蒙译本诸抄本的挖掘与整理对其在蒙古地区的传播研究具有重要推动作用。首先,这些已译成蒙古文的文学作品成为远离中原地区的蒙古族读者欣赏和了解《西游记》的直接文本,对《西游记》在漠北蒙古地区的传播起到了重要作用。其次,这些译本以书面形式在漠北地区广泛传播的同时,也形成了戏剧,胡仁乌力格尔的底本从而促成了《西游记》在蒙古地区传播的其他媒介的形成。蒙古国学者额·图门吉日嘎拉对此总结得较为具体。他在《西游记蒙古文翻译》一文中谈到:

《西游记》在蒙古国地区曾以口头和书面文学形式流播。正如本森乌力格尔在我区以口传形式传播,该作品在口头传播过程中选择了舞台戏剧形式。发布于蒙古国十二年三月十二日(一九九年五月八日)“乌日雅”报上的《关于青年戏剧》一文,报道了《西游记》在首都库伦地区以舞台剧演出的现象。“此春,青年会成员宝音衲木呼、纳森巴图、阿木古楞等人用蒙古语表演了戏剧。……表演的是唐朝唐僧取经故事”。在戈壁莫日根王旗(东戈壁)也曾演出过关于唐僧喇嘛的戏剧。据此,其它地区也肯定演出过此剧。[20]

其三,收藏于蒙古国境内的《西游记》清代蒙译本较之中国或其他国家的译本相对集中,九成以上收藏于蒙古国国家图书馆,版本也比较完整。如果能够集中精力整理、分类蒙古国所藏诸多译本和不同传抄本,对分藏于中国境内各省市、各地区官私所藏《西游记》蒙译本的搜集、整理和分类具有直接的参考和借鉴作用。

相对于国内所藏诸译本而言,蒙古国所藏《西游记》蒙译本在翻译或传抄过程中更多地加入了大量符合本民族审美情趣的因素。如策·达木丁苏伦藏本在不改变汉文原著整体框架的前提下,以蒙古族叙事文学传统方式对原著诗词、散叙性文字进行不同程度删削的同时,对故事情节也进行了一些有趣的编译。其更具创造性的编译则体现在其回末总批上,即译者将原著回末总批统统删削,完全按照译者的审美情趣对内文进行深刻的品评,其主观色彩颇为浓厚。正是由于这种创造性编译,使《西游记》吸引了漠北蒙古族读者的普遍兴趣。在《西游记》清代蒙译本的影响下,蒙古族文人的《西游记》翻译与传抄活动经久不衰,时至今日已形成了一个颇为丰繁的《西游记》蒙古文译本体系。随之,《西游记》也成为了在蒙古地区译介最为广泛、今存译本文献量最为可观的汉文古代小说。

蒙古国所藏上述《西游记》4种蒙译本的发掘和整理,不仅为《西游记》蒙古文译介文献的挖掘、搜罗提供了成功的经验,对汉文古代小说在蒙古国的传播研究也提供了一个重要的个案。这些资料既是蒙古族翻译文学研究的珍贵资料,也是中国古代小说跨民族、跨文化、跨语言传播研究中不可多得的文献资料。

注 释:

①抄本.baraGun eteged-tUr jorcigsan-i temdeglegsen teOke doluduGar tebter,××(1)(残存1册). 蒙古国国家图书馆藏,索号2657/96.

②抄本.Tangsang blam-a-yin teOke-ece tasulaju bicigsen mOn blam-a-yin tUrUgsen Uyes-Un teOke,××(1)(残存1册). 蒙古国国家图书馆藏,索号6898/96.

③抄本.Becin-U tuGuji-Un GarcaG oruSibai,××(1-24)(24册全). 蒙古国策·达木丁苏伦博物馆藏.

④抄本.jegUn Gajar-in Tang ulus-ece baraGun Gajar odcu borqan ece nom jalara jorcigsan tangsang blama ba Sabi becin Gaqai cirui nar-in yabudal teOke,××(1-12)(12册全). 蒙古国国立师范大学图书馆藏.