保险对中国家庭储蓄率的影响*

(首都经济贸易大学 北京 100070)

一、引 言

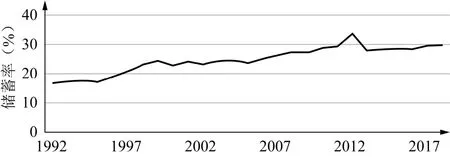

生命周期和持久收入理论(LC-PIH)认为在信贷市场完备的情况下,人们为了最大化其一生的效用会对消费进行跨期决策,在整个生命周期内平滑其消费。而消费取决于永久收入,当期收入大于永久收入时人们会进行储蓄。20 世纪90 年代,伴随着我国经济高速发展,居民储蓄率也受到了收入增长率的显著正向影响(Modigliani 和Cao,2004;Horioka和Wan,2007)。本文使用国家统计局数据,计算了我国1992—2018 年家庭部门的储蓄率,结果展示在图1。从图中可以看到,居民储蓄率①居民储蓄率等于住户部门总储蓄和住户部门可支配收入的比,其中住户部门总储蓄等于住户部门可支配收入减去住户部门最终消费。在1992—2012 年间持续不断增加,后续虽有小幅回落但仍然徘徊在30%左右。根据世界银行2017 年的数据,发达国家,比如美国、英国、日本的国民储蓄率分别为17.6%、16%、24.8%;发展中国家,例如巴西、俄罗斯、印度的国民储蓄率分别为16%、29%、30%;中国的国民储蓄率②国民储蓄等于家庭部门、企业部门和政府部门总储蓄与GDP 的比。引言中居民储蓄和国民储蓄使用宏观数据计算均值,本文定义的储蓄率是基于微观数据,计算出每个家庭的储蓄率之后再求出平均值。为46.7%。数据表明,我国不仅与发达国家相比是高储蓄国家,跟发展中国家相比也属于较高储蓄国家。现有研究对我国居民高储蓄率现象的解释,大致可以概括为以下五个方面:第一,经济发展水平提高使得人们收入增加,从而导致储蓄率上升(Kraay,2000)。第二,预防性储蓄。Chamon和Prasad(2010)认为我国居民储蓄率持续上升的重要原因是1990 年代末我国在教育、医疗、住房和就业等领域进行市场化改革,使得人们不得不从只需考虑短期的日常性消费,向需要对长期消费进行跨期决策而转变。家庭面临的不确定性增加,从而导致居民蓄率上升。第三,人口结构的影响。生命周期理论认为储蓄与年龄呈现倒“U”形关系,我国的人口年龄结构可能是影响居民储蓄率的重要因素(Modigliani 和Cao,2004)。第四,文化的差异。我国一直提倡的节俭、量入为出的文化观念也会使家庭有较高的储蓄率(程令国和张晔,2011)。第五,金融市场发展水平落后导致人们受到的信贷约束较强,家庭难以通过借贷平滑各期消费,只能通过增加储蓄应对可能面临的流动性约束(万广华等,2001)。

图1 中国居民储蓄率

2008 年金融危机之后,国际市场需求不足导致我国出口增速放缓,经济发展方式急需转变。如何降低居民储蓄率、促进消费已经成为我国经济进一步稳定发展亟待解决的问题。家庭在面临内部的不确定性时,一般通过两种方式来解决。一是增加储蓄应对风险,二是通过保险的形式将风险转移到家庭外部。政府为保障民生推行了一系列完善社会保险的相关政策,经过多年的改革探索,终于将我国社会保险体系建设成为保基本、广覆盖的系统性体系,在一定程度上降低了家庭面临的不确定性。有关社会保险对家庭消费的影响,国内已有大量文献研究。大多数的研究发现,社会保险会显著促进家庭的消费。但是我国目前的社会保险保障水平较低,只能满足人们最基本的养老、医疗等需求。商业保险的业务范围更广,更能满足人们高层次的风险保障需求,对社会保险起到了很好的补充作用。而国内文献在关于商业保险实现保障功能、促进居民消费的效果上还没有进行广泛的研究。在此背景下,本文研究了商业保险对家庭预防性储蓄的影响。

本文其他部分的结构安排如下:第二节对相关文献进行总结回顾;第三节是理论模型的设定与推导;第四节介绍数据来源、变量定义以及实证模型的设定;第五节是主要的回归结果及分析;第六节是异质性分析;第七节是稳健性检验;第八节是结论。

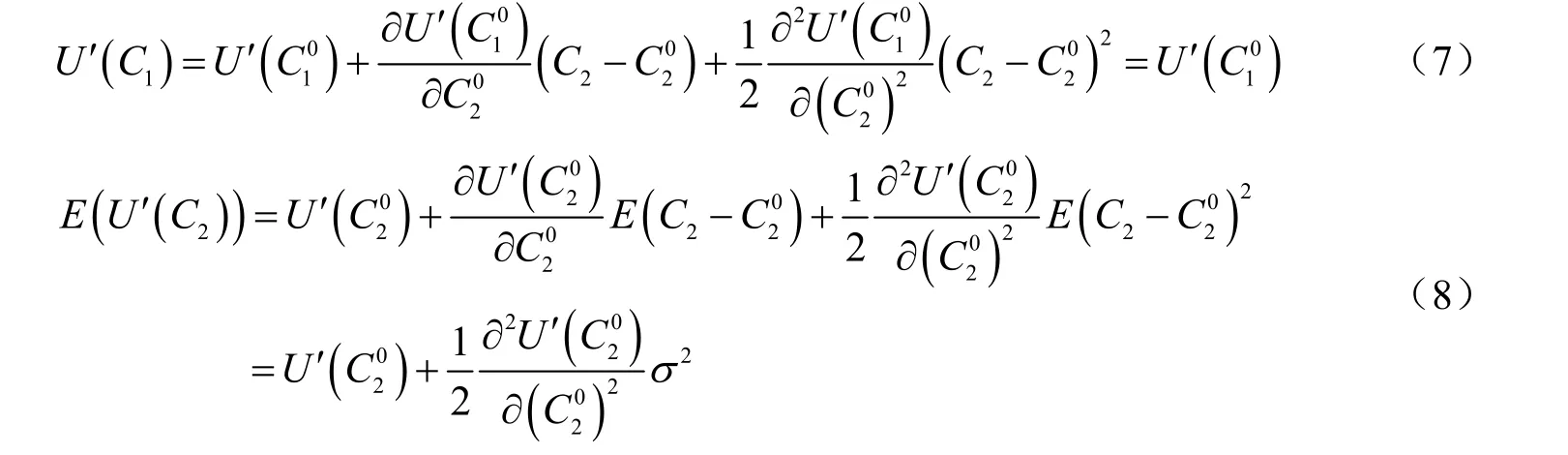

二、文献回顾

有关储蓄的经典文献,多数是从生命周期和持久收入理论(LC-PIH)出发进行研究。生命周期假说和持久收入假说分别由Modigliani和Brumberg(1954)以及Friedman(1957)提出,由于基本假设类似,有人将其合并称作LC-PIH。该理论认为,人们为了最大化其一生的效用,需要对消费进行跨期决策以平滑各期消费。而消费取决于永久收入,当期收入大于一生的平均收入时人们会进行储蓄。在之后的应用中,研究者发现人们的储蓄行为并不能完全由此假说解释,未来可能遭遇的不确定性也会使得人们增加储蓄。最早开始研究不确定性与储蓄关系的是Leland(1968),他发现出于对未来收入不确定的担忧,人们会增加储蓄以减轻收入波动带来的风险。Deaton(1991)同时在模型中考虑收入不确定和流动性约束,当收入遭受冲击并且无法通过借贷平滑消费时,人们就会产生额外的储蓄动机。Hubbard等(1995)认为个体为应对在未来面临的医疗支出和收入等的不确定性会进行预防性储蓄。

已有实证文献对预防性储蓄的研究更多地集中于分析收入不确定性的影响。从支出角度来看,社会保险有助于降低人们对医疗、养老、失业等不确定性的担忧,进而影响人们的储蓄行为。Feldstein(1974)发现养老保险对家庭的储蓄率有两种影响,一种是替代效应,即养老金对家庭储蓄有替代的作用。第二种是引致退休效应,就是说养老金的发放可能激励人们选择提前退休,从而增加储蓄。这两种对储蓄的相反效应决定了消费的变化情况,最终他发现社会保障制度有助于促进人们消费。Diana 和Ysaline(2015)使用2006年CHNS 数据发现“新农合”对中等收入家庭的储蓄有负向影响,但对最贫困的参与者没有影响。一些学者通过使用面板数据,进一步完善了模型识别问题。马光荣和周广肃(2014)利用2010—2012 年CFPS 的平衡面板数据,分析了“新农保”对家庭储蓄率的影响。发现在户主年龄大于60 岁的样本中,“新农保”会对家庭储蓄率产生显著的负向影响。蔡伟贤和朱峰(2015)基于面板数据发现“新农合”会促进家庭消费。除此之外,一些文章为了克服内生性问题,选用外生事件分析社会保险对家庭储蓄的影响。臧文斌等(2012)通过使用双重差分模型分析,发现我国城镇居民基本医疗保险会显著促进家庭非医疗消费。但是,Venti 和Wise(1990)、Starr-McClure(1996)的研究发现社会保险对家庭储蓄的影响不明确。

可以看到,无论是数据使用还是研究方法,国内外文献关于各类社会保险对储蓄的影响已有足够完整的研究。然而商业保险作为社会保险的重要补充,目前却仅有少数文献研究其与储蓄率的关系。吴庆跃等(2016)基于2011 年CHFS 数据发现商业健康险对家庭消费有显著正向的影响。文乐等(2019)基于2014 年流动人口动态监测调查数据,实证发现商业医疗保险显著提高了农民工人均家庭消费。①商业医疗保险和商业健康保险都属于商业保险,前者包含在后者中。健康保险是以被保险人的身体为保险标的,当被保险人遭受疾病或意外伤害而产生费用或损失时,可获得保险公司的补偿,具体可分为医疗保险、疾病保险、收入失能损失保险和护理保险等。医疗保险是以约定医疗的发生为给付条件的保险,包括普通医疗保险、意外伤害医疗保险、住院医疗保险、手术医疗保险等。目前直接研究商业保险与储蓄率的文献较少,绝大多数都是基于截面数据讨论其对消费的影响,以及一些异质性分析。本文基于较新的2015、2017 年CHFS 两年面板数据,使用固定效应模型分析了商业保险对家庭储蓄率的影响。此外,本文还讨论了社会保险以及保险理赔在商业保险对储蓄率的影响中所发挥的作用,并验证了商业保险分散家庭背景风险、降低家庭自身不确定性进而降低储蓄率的作用,丰富了前人的研究。

三、理论模型

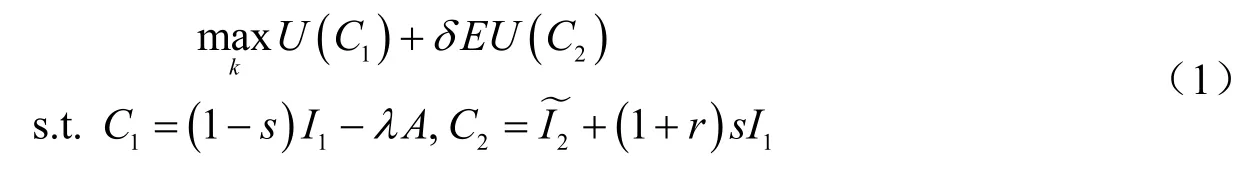

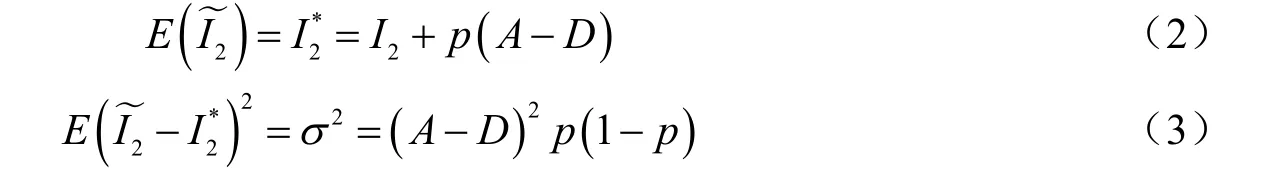

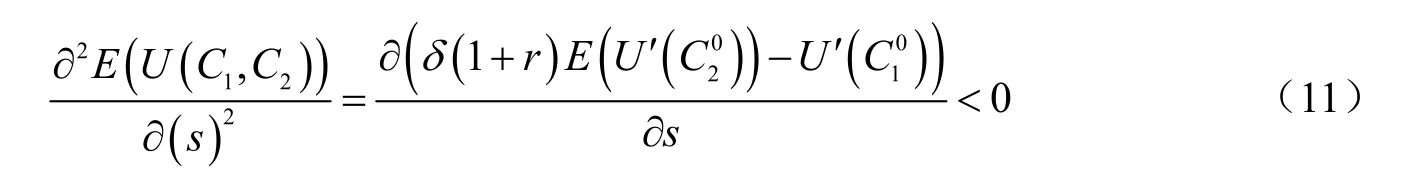

根据Leland(1968),本文建立一个两期模型。为实现效用U(C1,C2)最大化,其中U′> 0,U′< 0,家庭需要对第一期的储蓄进行决策。(1)式是家庭需要最大化的目标函数以及约束条件,其中C1、C2分别表示家庭在第一期和第二期的消费,δ表示时间偏好。在第一期时,家庭获得一个确定性收入I1,并将s比例的收入进行储蓄,同时购买保险金额为A、费率为λ的商业保险。家庭在第二期面临发生概率为p(0≤p≤ 1)、支出额为D的风险。当家庭遭遇意外后,会面临金额为D的支出,同时会获得金额为A的保险理赔,并且A≤D。在此种情况下,,I2表示家庭在第二期的收入。若家庭没有遭遇意外,则。r表示市场利率。

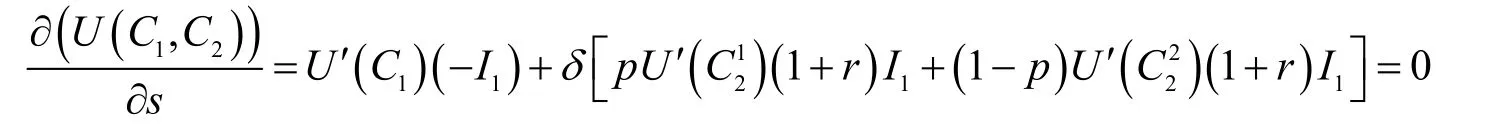

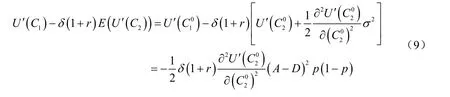

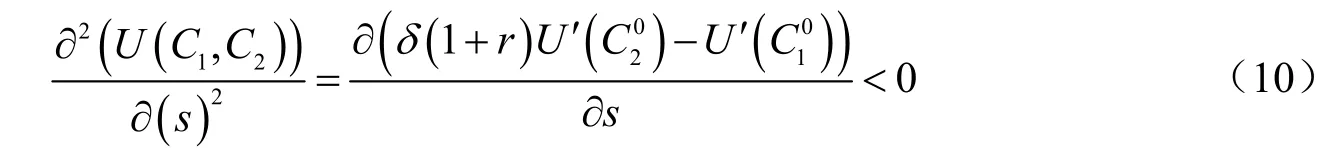

因为前文假定家庭不能进行超额投保,即A≤D,所以σ2是A的减函数,是D的增函数。将约束方程代入目标函数,并对s求一阶导:

(4)式就是家庭实现效用最大化时,储蓄率需要满足的条件。如果I~2已知,并且等于它的期望值,那么(4)式就退化成如下等式:

根据第二期的约束条件可以得到,在给定s时。我们将和处运用泰勒公式展开有:

我们将(7)、(8)式代入最优解(4)式得到:

在风险确定的情况下,s0能成为效用函数的最优解意味着:

根据Leland(1968),边际效用函数是一个凸函数。那么(9)式小于0,意味着方程左边变成一个不等式,即,并且σ2越大,最优条件越不满足。根据(11)式,为了实现最优解条件,家庭需要通过增加s来减少与之间的差额。也就意味着σ2越大,家庭需要越多地储蓄。从前面的推导我们知道,因为家庭投保的是不足额保险或者足额保险,也就是A≤D,所以σ2是D的增函数,损失支出越多,波动性越大,家庭越需要进行储蓄;σ2是A的减函数意味着商业保险会降低家庭面临的不确定性从而减少储蓄。

四、数据来源、变量定义和实证模型

(一)数据来源

本文所用数据来自于2015 和2017 年中国家庭金融调查(CHFS)。该调查由西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心在除新疆、西藏外全国其他29 个省(自治区、直辖市)开展,采用三阶段分层抽样方式对全国样本进行随机抽样,收集了家庭的资产与负债、收入与支出、保险与保障、人口与就业等方面信息,是一项具有全国代表性的微观入户调查。

(二)变量定义

本文因变量的定义为:储蓄率=(家庭可支配收入 -家庭消费支出①家庭消费支出包括食品、衣着、住房、家庭设备用品及维修服务、医疗保健、交通通信、文娱教育及服务以及其他商品和服务,不包括耐用品和奢侈品支出。)/ 家庭可支配收入。本文的主要解释变量为商业保险和商业保险保费支出,前者反映家庭参与保险市场概率,后者反映家庭参与保险市场深度。具体而言,家庭中有任何一个人有商业保险(包括商业人身险和除车险以外的商业财产险),该变量取值为1,否则为0。商业保险保费支出为家庭缴纳的年保费额,回归时进行取对数处理。②为避免回归结果受极端值影响,我们将家庭收入、资产和保费支出上下缩尾1%,并将储蓄率下限设置为-200%,上限设置为100%。另外,为了保证各年数据有可比性,我们将名义变量经各省CPI 调整后使用。在剔除变量有缺失值的样本后,本文最终获得样本量为37876 的两年平衡面板数据。表1 是相关变量的描述性统计。③因篇幅所限,本文省略了控制变量的具体定义及因变量、控制变量的描述性统计,感兴趣的读者可在《经济科学》官网论文页面“附录与扩展”栏目下载,或与通信作者严雨联系,电子邮件:1114681257@qq.com。

表1 商业保险相关变量的描述性统计

从表中我们可以看到,2015 年商业保险的参保率为17.0%,商业保险总保费支出为840.062 元。2017 年商业保险的参保率为18.2%,商业保险总保费为952.234 元。总体来看,2017 年无论是保险参保率还是保费支出都要高于2015 年。

(三)实证模型

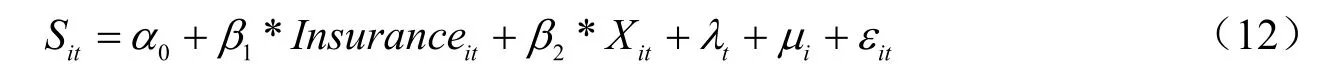

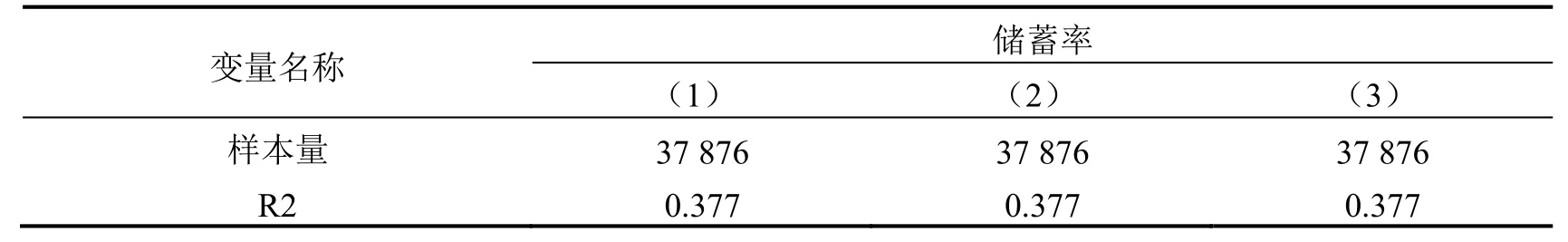

为考察商业保险对家庭储蓄率的影响,本文使用双向固定效应模型进行实证分析,模型设定如下:

Sit是家庭储蓄率;Insuranceit是家庭拥有商业保险的情况,包括商业保险和商业保险保费支出;Xit为前文所提到的控制变量,包括个体层面、家庭层面以及地区层面的特征变量;λt是时间固定效应,能反映个体所经历的整体的时间趋势;μi是个体固定效应,能解决不可观测的、不随时间变化但随个体而异的遗漏变量问题;εit为残差项。考虑到同一社区(村)家庭收入水平、受教育水平等比较相似,我们将标准误聚类到社区(村)层面。

五、实证分析

(一)商业保险需求与家庭储蓄率

表2 是基于固定效应模型的家庭商业保险对储蓄率的回归结果。前三列解释变量为商业保险,后三列解释变量为商业保险保费支出。从第(1)列可以看出,在控制了其他变量之后,拥有商业保险会显著降低家庭2.96%的储蓄。①对主回归结果控制变量的分析请见《经济科学》官网“附录与扩展”。影响中国家庭预防性储蓄最重要的几个原因包括医疗、教育、养老等,而商业保险包括商业人寿险、商业健康险、商业养老险等,因而在一定程度上减轻家庭对不确定性事件的担忧,可以降低他们的预防性储蓄。

描述性统计显示,人寿险和健康险是家庭投保商业保险的主要险种,前者的保险标的是人的寿命,后者是人的健康。为分析保障目标各异的险种对储蓄率的影响有何不同,本文分别讨论了人寿险和健康险对储蓄率的影响。第(2)列的结果显示,商业人寿险使得储蓄率下降4.23%,且其边际效应大于商业保险边际效应,说明在替代储蓄为家庭提供保障的功能上,人寿险发挥的作用很大,因为一般而言,人们在购买人寿险时会选择年金险、两全险之类带有储蓄性质的保险,这种相当于强制性的长期储蓄会对家庭储蓄产生挤出效应。第(3)列的结果显示健康险对储蓄率的影响不显著。一是因为目前我国健康险市场很小,保费收入在人身险中占比仅有20%左右。二是从描述性统计中也可以看到,2015、2017 年健康险参与率基本没有变化,加上我们使用的是固定效应模型,所以没有显著影响。

接下来,为进一步分析家庭参与商业保险市场深度对储蓄率的影响,本文分别使用商业保险保费支出、商业人寿险保费支出和商业健康险保费支出对家庭储蓄率进行回归。第(4)列回归结果显示,家庭商业保险保费支出每增加10%,储蓄率显著降低0.041%。我们没有将保费支出包含在消费性支出里,所以储蓄率本身不会因为保费支出的增加而减少。后两列结果显示,人寿险保费支出对家庭储蓄率有显著负向的影响,健康险保费支出对家庭储蓄率仍然没有显著的影响。控制变量的结果与主回归类似,本文不再进行分析。

表2 商业保险对家庭储蓄率的影响

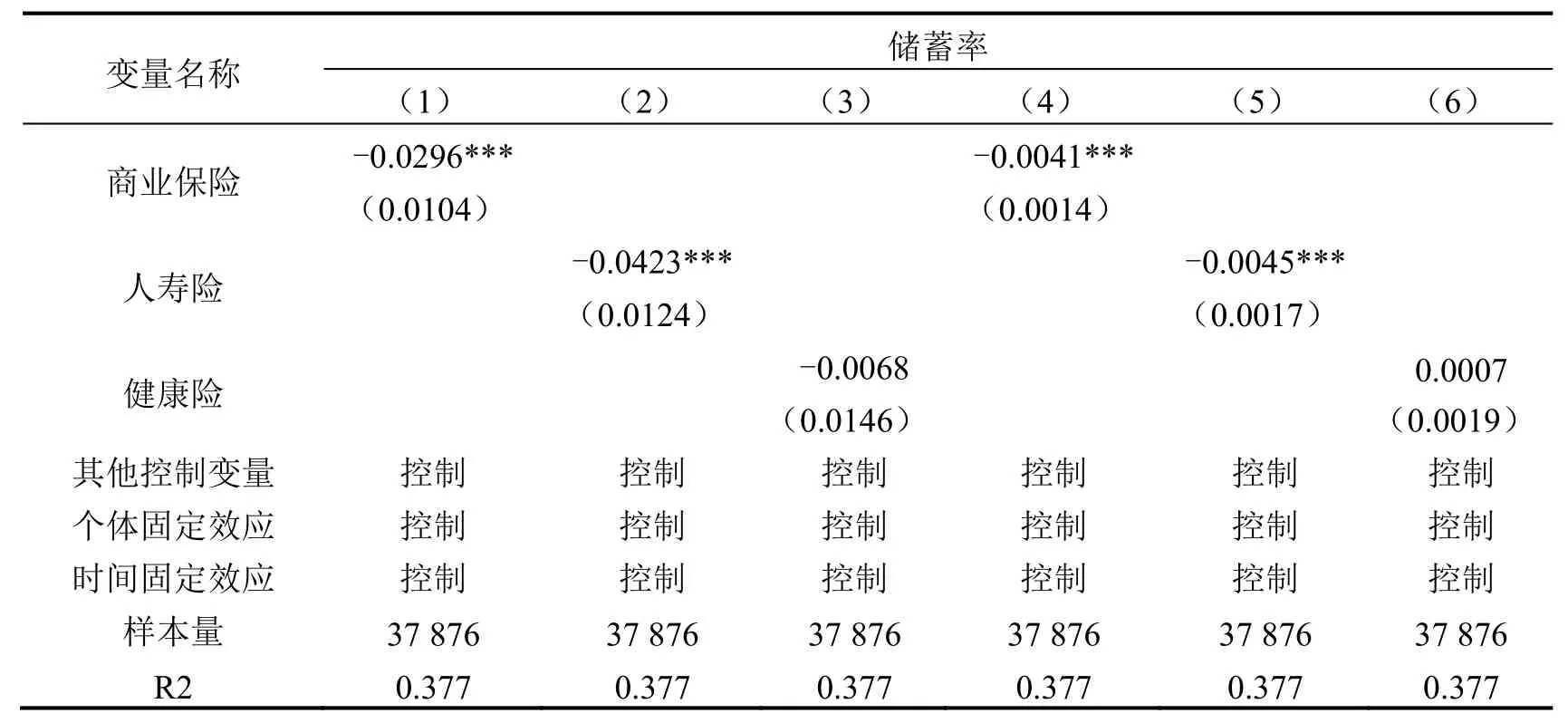

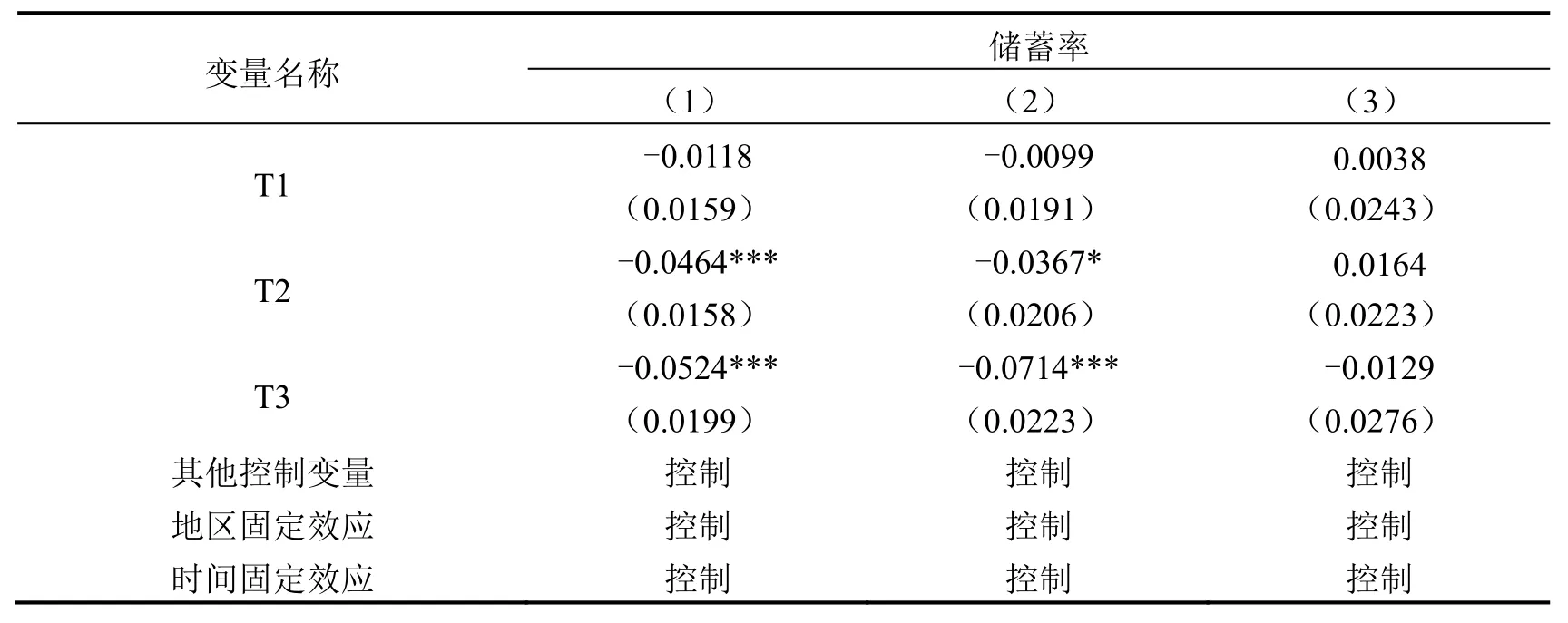

鉴于家庭商业保险保费支出中存在大量0 值样本,我们参照Chamon 和Parasad(2010)的做法,把家庭各年商业保险保费支出在其所在省按序排列,将支出额大于0 的样本在省内进行三等分,并生成T1、T2 和T3 变量。①当家庭属于省内低水平保费支出组时T1 为1,否则为0;当家庭属于省内中等水平保费支出组时T2为1,否则为0;当家庭属于省内高水平保费支出组时T3 为1,否则为0。我们将三个哑变量放入模型中进行回归,对照组是保费支出为0 的家庭,回归结果展示在表3。

表3 商业保险保费支出对家庭储蓄率的影响

续表3

从表3 的第(1)列可以看出,当家庭保费支出属于低水平组时,其储蓄率与保费支出为0 的家庭没有显著区别;当家庭保费支出属于中高水平组时,其储蓄率会显著低于保费支出为0 的家庭。即只有当保费支出达到一定水平时才会显著降低家庭储蓄率,并且替代作用随保费的增加而增强。第(2)列将家庭商业人寿险保费支出进行三等分组,回归结果与第(1)列类似。最后,将健康险保费支出进行三等分分组后的回归结果如第(3)列所示,结果显示健康险保费支出对储蓄率没有显著影响。

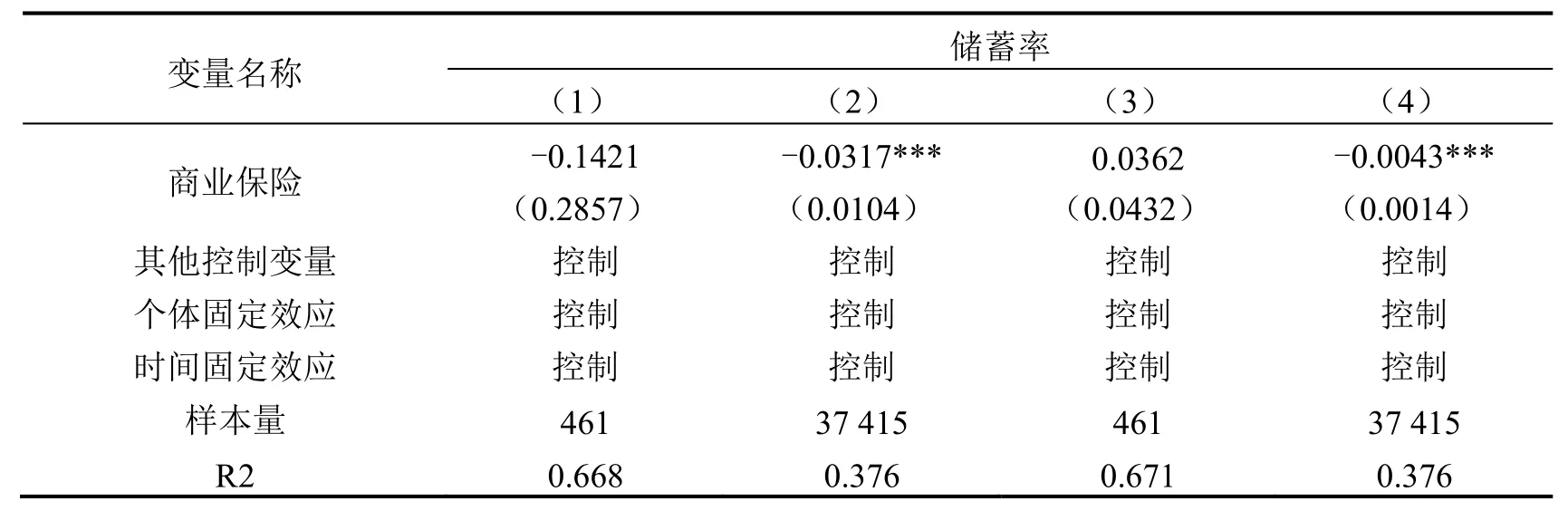

(二)商业保险、社会保险与家庭储蓄率

商业保险作为家庭自愿选择的分散风险方法,和社会保险在功能上互相补充。为研究社会保险和商业保险在降低家庭储蓄率时共同发挥的作用,本文接下来根据家庭有无社保将样本分为两个子样本,表4 的(1)、(3)列是没有社保的家庭,(2)、(4)列是有社保的家庭。前两列的结果显示当家庭既有商业保险又有社会保险时储蓄率会进一步降低,边际效应的绝对值从表2 的2.96%增加到3.17%,后两列的结果显示保费支出降低储蓄率的边际效应也变得更大。这说明家庭在获得双重保障时,商业保险对储蓄的替代作用更大。

表4 社保、商业保险对家庭储蓄率的影响

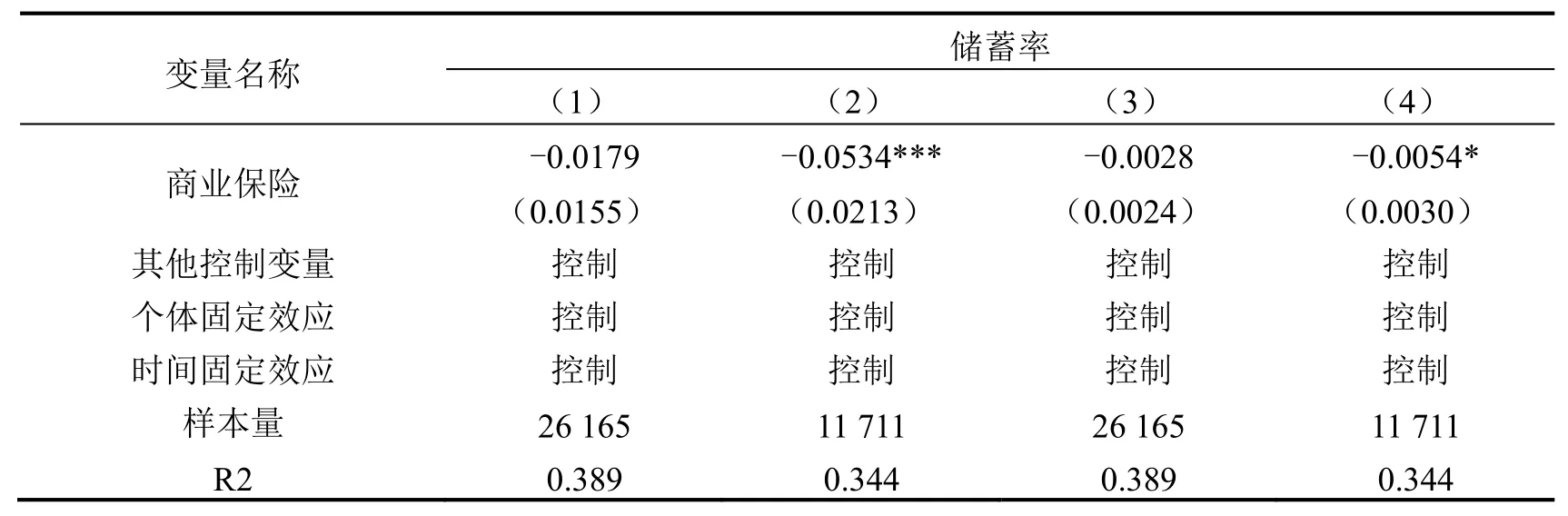

(三)商业保险、示范效应与家庭储蓄率

我国的保险业虽然伴随着经济的飞速发展也取得了较大的发展,但是仍存在产品结构单一、创新能力低下、地区发展不均衡等问题。何兴强和李涛(2009)认为,居民对商业保险的有限参与是造成我国商业保险市场发展水平较低的主要原因。从社会互动的角度来看,人们的商业保险参保行为主要是受到内生互动和情景互动的影响。其中情景互动也被解释为“结果的示范效应”,即人们是否选择购买商业保险在一定程度上取决于周围人购买商业保险结果的好坏。为验证上述发现,本文接下来根据家庭所在社区是否有人获得商业保险理赔将样本分为两个子样本,表5 中(1)、(3)列是没有获得保险理赔的社区,(2)、(4)列是有过保险理赔的社区。前两列的结果显示,当社区有人获得过商业保险赔付时,商业保险会显著降低家庭5.34%的储蓄率。后两列的结果显示,当社区有人获得过商业保险赔付时,保费支出每增加10%会显著降低家庭0.054%的储蓄率。这表明购买商业保险结果的好坏会影响居民对商业保险的信任程度,从而影响商业保险的保险效应。

表5 保险理赔、商业保险对家庭储蓄率的影响

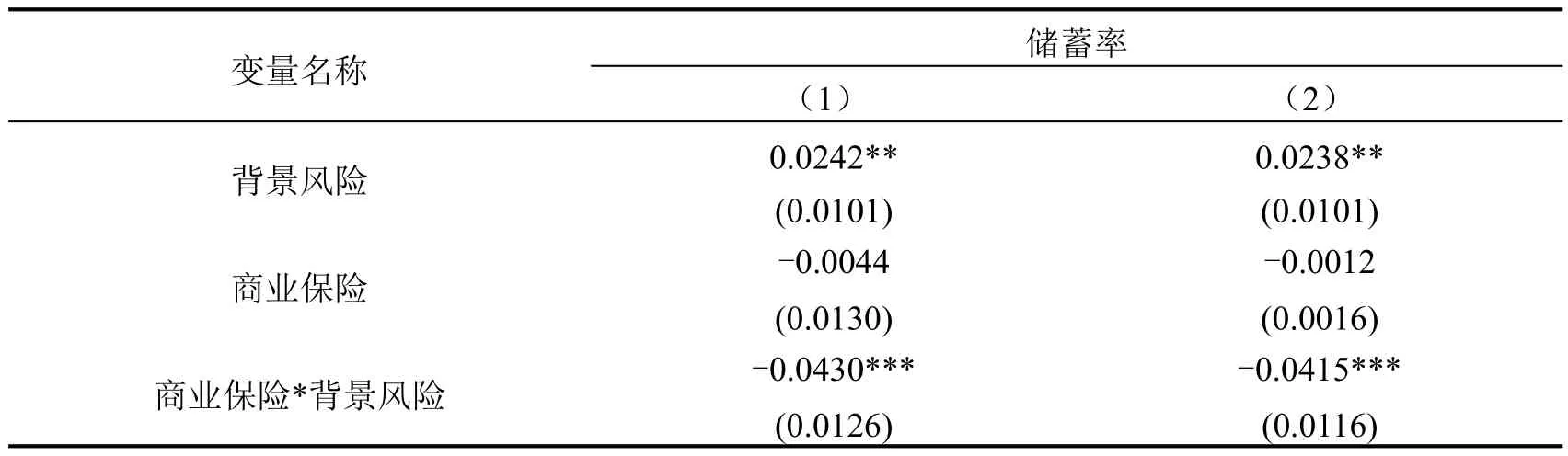

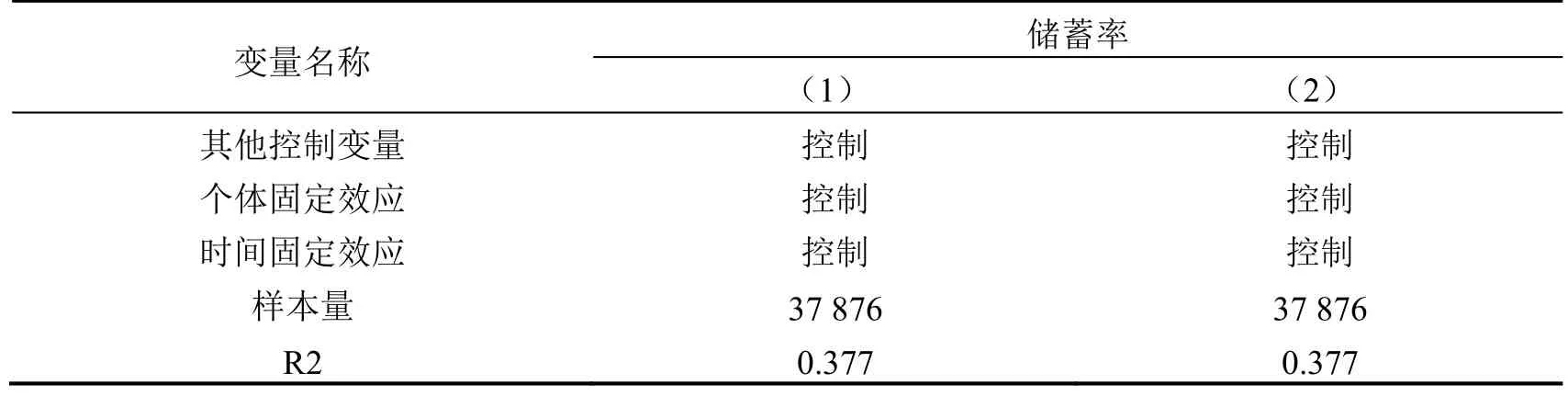

(四)商业保险、背景风险与家庭储蓄率

家庭购买保险的目的是分散风险,降低家庭面临的不确定性。因此,在本节中我们考察了商业保险是否可以降低家庭背景风险进而降低储蓄率。所谓背景风险是指那些不能在金融市场上通过资产组合配置进行分散的风险(Baptista,2008),如收入、健康状况、生活必需支出等因素导致的风险。我们参考Wang(1995)和尹志超等(2020)的做法,用截面数据估计家庭持久性收入,用实际收入与持久性收入的差值衡量收入风险,并将收入风险作为背景风险的代理变量。鉴于我国农村地区和城镇地区居民收入结构差异较大,我们分城乡使用个人特质和职业特征变量,运用最小二乘法分别估计城乡家庭的持久性收入。①因变量是家庭当年的总收入,为了避免逆向因果的影响,我们将家庭获得的商业保险理赔、分红等从收入中扣除。自变量主要有:第一,户主或配偶的特征变量,包括人口统计学特征,如年龄、年龄的平方、性别、受教育年限等;职业特征,城市家庭包括工作单位类型、职业类型,农村家庭包括是否在第二、三产业工作,是否从事个体工商业经营。第二,家庭人口特征变量,包括家庭成员平均年龄、平均受教育年限、性别比、身体不健康比例、工作人数。第三,地区特征变量,为家庭所在省份哑变量。收入风险的具体定义为暂时性收入(回归所得残差项) 的平方,如果暂时性收入大于0 则为正,否则为负,在回归时将其进行取对数处理。

从表6 的回归结果中我们可以看到,第(1)列商业保险和背景风险的交互项显著为负,说明商业保险可以显著降低背景风险对储蓄率的正向影响,即降低了家庭自身的不确定性进而降低了储蓄率。第(2)列商业保险保费支出和背景风险的交互项结果仍然显著为负,说明商业保险确实能降低家庭面临的不确定性,为家庭分散风险、提供保障。

表6 背景风险、商业保险和家庭储蓄率

续表6

六、异质性分析

前面提到商业保险市场发展不均衡的问题,不仅体现在地区间的不均衡,还体现在教育水平间的不均衡。商业保险产品自身有其复杂性,人们需要对可能发生的收益、损失和家庭风险分布的情况进行权衡之后,才能找到契合家庭需求的产品。这对人们的认知水平、综合评估能力有较高的要求,所以户主受教育水平在一定程度上会影响家庭的商业保险参保行为。有鉴于此,本文按照户主受教育水平、城乡以及家庭所在地理位置进行分组,以研究商业保险对储蓄率的影响在不同特征家庭之间的差异。①异质性分析结果请见《经济科学》官网“附录与扩展”。结果显示在户主受教育水平为高中及以下、农村地区、中东部地区的家庭中,商业保险和保费支出会显著降低储蓄率。

七、稳健性检验

为了检验本文目前所得结论的可靠性,我们使用三种方式进行稳健性检验。②稳健性检验结果请见《经济科学》官网“附录与扩展”。首先,重新定义储蓄率2=log(可支配收入/消费),回归结果显示我们的结论稳健。然后,本文剔除创业家庭进行稳健性检验。因为创业主要依靠投资,而投资需要资本的积累。回归结果显示,在剔除有创业经历的家庭之后,商业保险仍会显著降低家庭储蓄率。最后,虽然双向固定效应模型可以在一定程度上解决内生性问题,但随时间变化且因个体而异的遗漏变量,如家庭成员工作特点、流动性约束、收入的不确定性等,以及逆向因果问题使得本文模型设定仍可能存在内生性。所以,本文使用除本家庭之外省内其他家庭商业保险参与率和保费支出均值,作为工具变量进行回归。我们认为剔除本家庭后省内其他家庭的商业保险参与率和保费均值与该家庭不可观察的特征无关,但与其商业保险的购买决策高度相关,满足工具变量的外生性和相关性要求。一阶段回归结果显示F统计量大于10,可排除弱工具变量问题。二阶段回归结果显示,在使用工具变量估计后,我们的结论仍然稳健。

八、结 论

中国家庭高储蓄率之谜,一直是学界和政府关心的重要问题。学者们已经从经济发展水平、风险、文化等方面对储蓄率居高不下的原因做了大量分析。本文从预防性储蓄的角度出发,基于中国家庭金融调查2015 和2017 年的微观数据,着重通过实证方法分析了商业保险对家庭储蓄率的影响,探究了商业保险作为一种分散风险的外部保障方式,在帮助家庭减轻因意外产生的损失,从而减少当期储蓄、平滑各期消费时所起到的作用。

本文首先通过理论分析发现商业保险可以显著减轻未来风险的波动性从而减少家庭储蓄。其次,本文使用双向固定效应模型,实证发现商业保险显著降低了储蓄率。进一步地,本文发现商业人寿险会显著降低储蓄率,其边际效应大于总的商业保险的边际效应,而健康险对储蓄率没有显著影响。此外,本文发现商业保险降低储蓄率的边际效应随保费支出的增加而增强;当家庭既有商业保险又有社会保险时,储蓄率会进一步降低;当社区有家庭获得保险理赔时,本家庭会因为商业保险显著降低储蓄率,而在未获得保险理赔的社区,商业保险对储蓄率没有显著影响;商业保险通过降低家庭面临的背景风险进而降低储蓄率。异质性分析的结果发现,当户主受教育水平为高中及以下、居住在农村地区、属于中东部地区的家庭时,商业保险和保费支出会显著降低储蓄率。最后,本文通过重新定义储蓄率、剔除有创业经历的样本和使用工具变量等方法进行稳健性检验,结论仍然成立。

本文的发现在如今扩大内需、稳定经济增长、加快经济转型的大背景下,能够体现出较强的政策性含义。我国应该加快建立健全商业保险市场相关制度的脚步,提升保险公司的诚信度,促进保险业在各地区、各收入水平和各教育水平之间的均衡发展,充分发挥商业保险风险保障的职能,降低居民对未来不确定性事件的担忧,进而激发居民的潜在购买力。