板辐射供冷的CFD分析

孙旭杰

摘 要:采用数值仿真的方法,分析了地板辐射供冷的传热机理,模拟了地板辐射供冷的室内的温度及流场分布。研究表明:采用辐射供冷加置换通风的形式完全可以满足冷负荷、舒适性要求。

关键词:辐射供冷;置换通风;CFD;热环境

作为一种全新的空气调节理念,辐射供冷供暖突破了传统的以对流为主要形式的空调方式,加大了人体与围护结构、围护结构与围护结构之间的辐射换热。随着人民生活水平的提高,冬季供暖、夏季空调已被越来越多的人接受。将低温辐射供暖地源热泵系统用于夏季供冷,可用一套系统兼顾冬、夏两季室内环境要求,节约投资。辐射供冷最早起源于北欧,在夏季相对湿度低的地区应用较多。研究者对地板辐射供冷的可行性等进行了实验研究。地板辐射供暖的研究比较成熟,地板辐射供冷的有些问题尚待进一步研究。

低温冷水辐射供冷系统的换热主要是由辐射和对流这两种形式完成的,其中最主要的是辐射传热。其传热过程大致可以分为三步:第一步,地板盘管管内的冷水与管壁进行换热;第二步,供冷地板层内的换热,即管壁通过填充层、结合层、找平层、表面装饰层与地板表面进行换热;第三步,以整个地板表面为辐射面,与室内空气、室内各围护结构内表面、人体进行换热。此外,人体在与地板表面进行换热的同时,也参与和室内其他表面,如墙面、天棚等的换热过程。

建筑内空氣流动和盘管内水流动是紊流流动,采用紊流 k -ε双方程模型分析房间气流流动以及盘管内水流动。采用离散DTRM辐射模型分析冷辐射地板对室内环境的影响。

一、物理模型

模拟对象为某公司的办公室,如图1所示,房间尺寸5.16m×3.65m×3m。室内热源包括2台计算机、2名工作人员和4个灯管。为了简化模型,减少网格数,将计算机简化为0.4 m×0.4m×0.4m的正方体,将人简化为0.4 m×0.4m×0.4m的立方体。置换送风口布置在一端墙下部,大小为0.8m×0.5m,灯管布置在房间的上部,排风口设于顶板的中部。

为了简化计算,做下列简化:

(一)满足Boussinesq假设,认为:流体密度的变化并不显著地改变流体的性质,仅考虑密度的变化对浮升力的影响。

(二)室内的气流属于常温常压及低速下的流动可以视为不可压缩流动,忽略由流体黏性力做功所引起的耗散热。

(三)不考虑漏风,认为模拟房间气密性良好。

(四)不考虑人体的湿负荷,相对湿度在很大范围内(30%~70%)对人体舒适性影响很小。

(五)假定地板内盘管的供回水温度不变,地板表面的温度均匀恒定。

二、模型网格的划分

采用非结构化网格对室内空气的计算区域进行网格划分,网格布置完毕后,整个模型的计算网格数为150538个。

三、边界条件

Mc INTYRE(1980)作过测试:让被实验者在23℃环境温度下待一个小时,使距地面30cm处温度小于17℃,风速为0.2m/s,结果证明,脚和小腿对空气温度的敏感程度要超过对空气流速的敏感程度。根据大量的实测研究,对于欧洲人而言,地板温度低于18℃时,多数被测试者不满意。加上结露的限制,冷地板的表面温度一般控制在≥19℃。所以,本文将室内地板的辐射温度设为20℃。

两台计算机的发热量分别为108W和173W,人体发热量为75W/人,灯管的发热量为34W/个。外墙的散热量为135W,外窗的散热量为519W,门的散热量为44W。

四、结果分析

(一)温度场分布

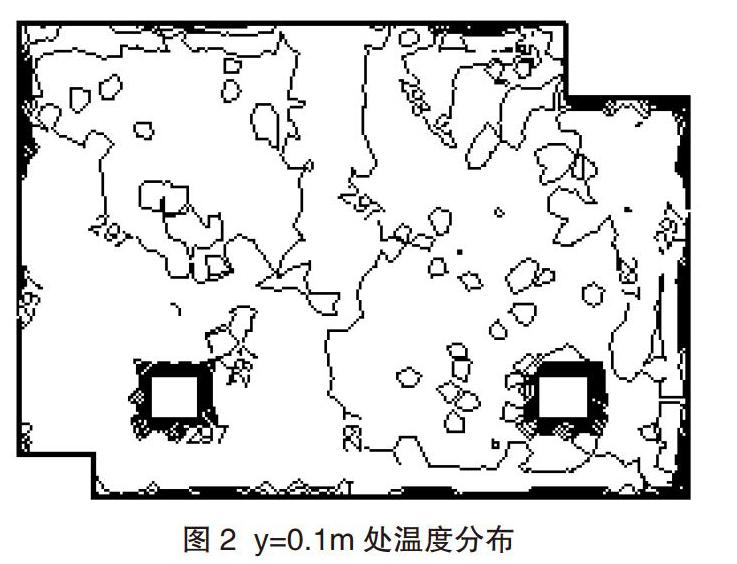

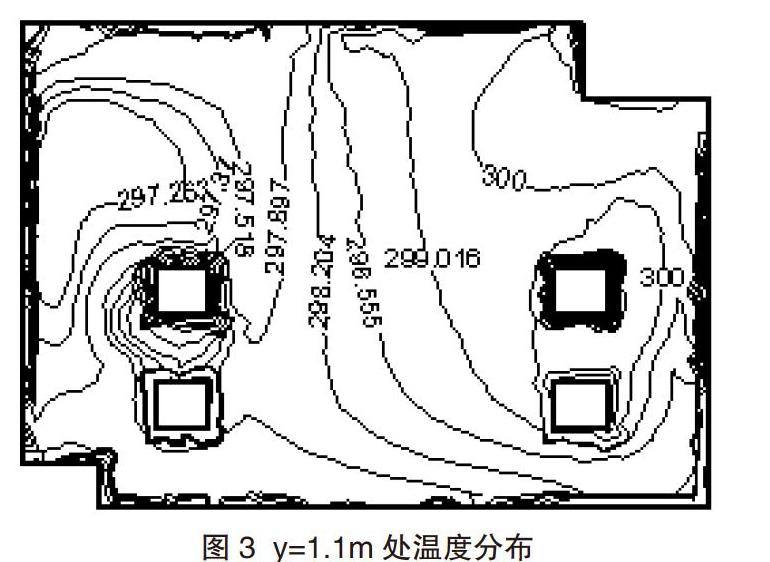

由图2和图3可以看出,在高度y=0.1m和y=1.1m的平面上的温度在297K~300K之间,温差小于3℃,符合ISO 7730标准要求,在0.1 m与1.1 m之间的温差不能超过3K,此时人体的舒适性可以得到保证。

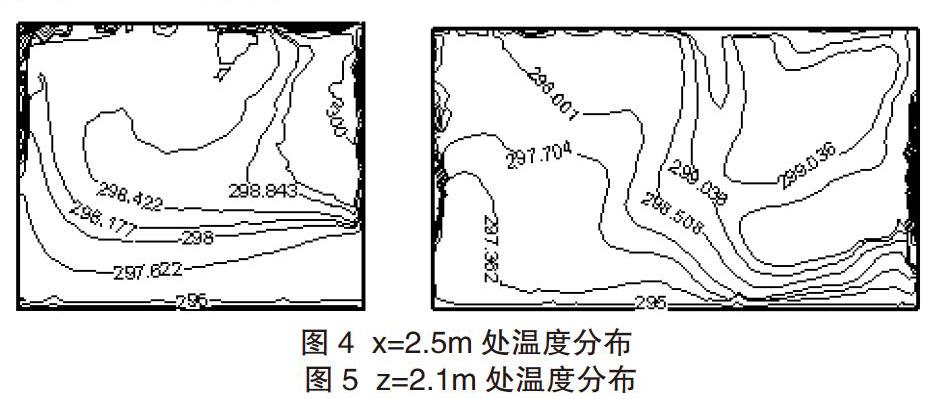

由图4和图5可以看出,室内空气分层明显。置换通风的特点之一就是在房间内产生竖向的温度梯度,由模拟结果可知,地板供冷并没有使温度梯度增大。

(二)速度场分析

通过以上的模拟结果可看出,室内气流基本没有产生漩涡,新风送入室内后,首先向地面平铺开来,以类似层流状态缓慢向上移动,贴附地面层的新鲜空气湖置换上部污浊空气;从z=0.75m处截图可看出,下部单向流动区存在明显垂直温度梯度,而上部紊流混合区温度场则比较均匀。人员工作区域的风速在0.16m/s范围,符合规定风速小于0.25m/s的要求。使人体在房间内不会有吹风感,满足工作区人员舒适性要求。

五、结束语

(一)普遍观点认为地面供冷在技术上是不合理的,其主要理由有二:一是不符合冷气流向下流动因而比顶板辐射供冷量小;二是脚冷,影响舒适感。通过上文的分析可知,地板供冷和置换通风同时运行时,并未使温度梯度增大,在控制好地面温度,设置合理的送风参数的情况下,这种技术完全是可行的。

(二)置换通风作为一种新型的通风方式 ,具有通风效率高、空气品质好的优点,与地板辐射供冷技术相结合,既可大大降低地板结露的可能性,提高地板供冷能力,又可充分发挥它们舒适、健康、节能的优势。

参考文献:

[1] 王子介.辐射冷暖加置换通风——种新型节能的建筑空调方式.建筑节能.北京:中国建筑工业出版社,2007.

[2] 王子介.地板供暖及其发展动向[J].暖通空调.1999,(6).

[3] 康宁.等.辐射供冷加置换通风系统的数值模拟研究[J]. 制冷与空调.2009,23(6):14~16.

[4] 刘方.等.地板辐射供冷的热环境模拟分析[J].山东建筑大学学报.2009,24(6):569~573.

[5] 李常河.等.地板辐射供冷系统地面温度的确定[J].低温建筑技术.2005(2).94~95.