卡茨:表面

后商

像很多西方艺术家一样,亚历克斯·卡茨不止一次来到中国,却几乎没有留下任何痕迹。作为艺术家,他不可能没有享受到西方中心主义带来的便利,其作品也没有很强的殖民或者驻圣意味。回到他自身,他不在谱系之内,其作品在当代艺术现场显得暧昧不清。在上海外滩一座巨大的管风琴建筑内,这位高龄画家迎迓着上海圈的文艺青年们,他们将其视为波谱、写实主义、宠妻狂人,他們将展厅内的空气体分割成具体的人格,它们才是这些画作的真实观众。

卡茨的画作在制作的意义上是小型的、印刷式的、手控的,这在很多意义上是他进入资本主义的方式,就像安迪·沃霍尔所做的那样,虽然他不像安迪·沃霍尔那样成功,但是他也如鱼得水。和安迪·沃霍尔不同之处在于,卡茨没有将自己置于一个谱系学的点,他不是革命性的,他只是悄悄置换了一些元素,比如抹除立体(既非将立体压入平面,又非让立体成为材料)。

卡茨其人

卡茨生于大萧条前夕的一个俄罗斯犹太移民家庭,出生后不久,一家人就从纽约布鲁克林搬到皇后区圣奥尔本斯。父亲是一位反种族主义的花花公子,英年早逝,但极力支持儿子做艺术。母亲是一个剧院的明星演员,她的艺名叫埃拉·马里恩,她也很爱艺术,儿子四岁时就督促他背诵爱伦坡的诗歌。

卡茨的自画像

在短暂的海军生涯后,卡茨于1946年起就读于曼哈顿库珀联盟艺术学校。他“早上七点起床坐地铁”,追随莫里斯·坎特学习立体主义、包豪斯、抽象艺术。他本可以成为一个标准的现代主义者。然而,在斯考希根绘画雕塑学校的经历将卡茨带向了另一个方向:在现代主义和现实主义之间,在抽象和具象之间。缅因州促使卡茨转向生活、光线、家人、风景、瞬间、表面……斯考希根的艺术理念鼓舞着卡茨将一生奉献给艺术。像莫奈在吉维尼一样,他在这里创造着自己心灵的净土。1950年代之后,每年夏天,卡茨都会离开自己在纽约的公寓,来到林肯维尔市,过上一段农舍生活。

在20世纪五六十年代,美国兴起了抽象表现主义。卡茨置身其中,他对波洛克的涂抹和波纳尔的色彩产生了兴趣。

但这说明不了什么,抽象现实主义和卡茨都在美国,这才是关键所在。

他找到了一个词汇:

表面,这是他的弥赛亚

在艺术史的意义上,卡茨是纽约画派的第二代,他的圈子里有具象画家简·弗莱利彻、费尔菲尔德·波特、拉里·里弗斯、摄影师鲁道夫·伯克哈特、诗人约翰·阿什伯里、埃德温·登比、肯尼斯·科赫、弗兰克·奥哈拉和詹姆斯·斯凯勒。后来任MOMA副馆长的弗兰克·奥哈拉认为卡茨“有着伟大的美国传统”,并对此作了强有力的解释和演绎。卡茨十分钟爱奥哈拉的诗歌,他是诗人坚定的传播者。在一幅他为诗人所作的画作上题有那个著名的句子:“我是全世界最好懂的人/我要的只是无限的爱。”他们分享了太多相似的东西。奥哈拉的《人格主义:一份宣言》,在某种层面上正是卡茨的作品:“没有任何形而上学的东西。”

卡茨的剪贴画

在极简主义和波普艺术兴起之前,卡茨做了类似的事情,但他不建议把自己归类到他们的队伍之中,他当然也不属于他们。他没有极简主义的线条主义和色块主义,也没有波普艺术的流行批判。他总是尽可能地回归经典的美学,马蒂斯、莫奈、乔托、戈雅、图特摩斯,诸如此类。总体来说,他渴望的是简洁的线、纯粹的面、饱满的色彩、大胆的并置——难怪批评家们视其天真、业余,缺乏内涵。他说,“在我面前的才是最有趣的”,带着典型的美国幽默。

如果要给卡茨一个定位,卡茨大概是在表现和流行之间,但如果只是从字面上理解,这显然是错误的。奥哈拉将卡茨视为德库宁的反面,德库宁是自然主义的,他的想象是人物;卡茨是反自然主义的,他的人物是想象——他诉诸空白,或者一种理念精神。

或许正像塞尚所做的,他画他所见。在缅因州,他从风景中提纯出具体的、互动性的色块,他从他的朋友们(他的人物)中寻找他需要的精神。他的风景画和我们的日常是如此之近,而他的肖像画又是遥远的存在。前者无限大,但被人类的想象所主宰;后者则扩大为一所建筑,里面容纳着太多可能。他们都极其干净,是古典每一次重生的起点。

卡茨常常在10分钟完成一天的创作,这关乎速度,更关乎存在。在那些风景画中,他总是将全部的能量给予一刹那,这在画作上表现为一种潜能。将意识的状态传达给传统的绘画形式正是他所追求的。

在最低的维度上,卡茨保存了每一个时代的诸多面向和境遇。关于衣服、发型、工具……它的流行越来越薄,它的平庸越来越浓,它的艺术越来越清晰——有一种整体的氛围保留在画作中,正像霍珀。他的平涂、他的消逝、他的杂耍一样的剪贴、他延宕的继承……这一切随着时间到来了。

卡茨的“分隔”系列

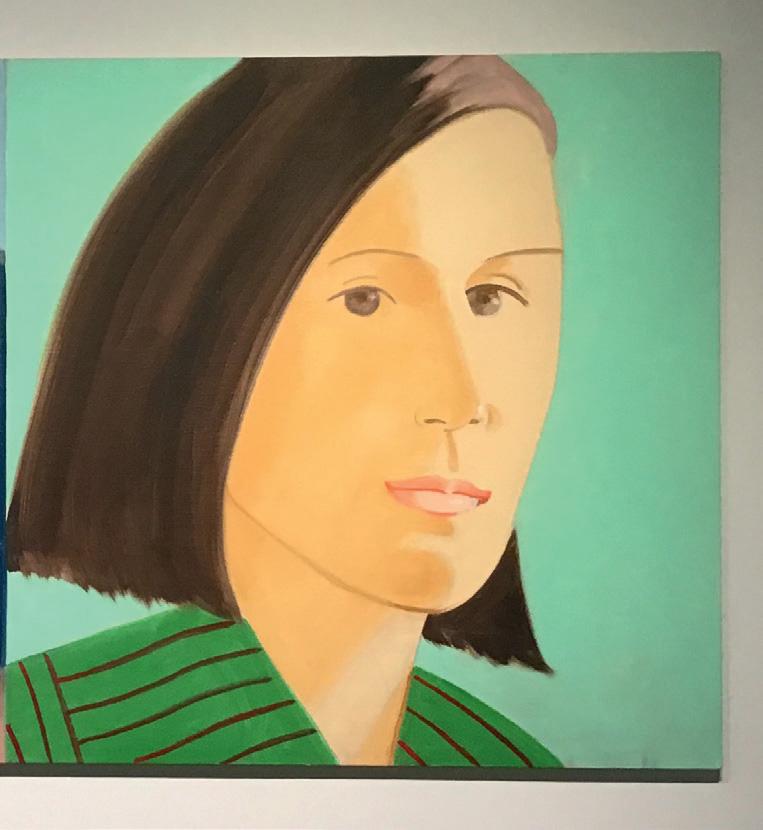

卡茨的缪斯

1957年,卡茨和一位生物学家在一个画廊相遇了,第二年就结婚了。后来,艾达回忆说:“我坐在那里,双手放在膝盖上,我感兴趣的那个人看着我的眼睛、耳朵和肩膀。”以同样的方式,艾达给卡茨做了一生的模特,一如朵拉·玛尔之于毕加索、珍妮·赫布特尼之于莫迪利亚尼、伊丽莎白·西德勒之于前拉斐尔派。艾达把一种欧洲想象和美国想象保留在自己的面容上,卡茨称她像多拉·玛尔,一样的脸,但她的微笑是美国式的微笑。

93岁的卡茨身体很硬朗,还会开一些纽约笑话。

在晚期的作品中,卡茨展现了一种更为随意的、更为透明的效果。他把握住了自己的风格,并将其延伸到了新媒体的时代,也没有显得格格不入。他的主体性鲜明的作品正符合当今的审美。他和CK合作了《小黑裙》系列,同时参与到时尚业的生产中,刚好回应了他早年的戏言:“我画的是化妆品。”他内化了后工业文明,是如此轻,就像厄普代克一样。

卡茨的诸多探索仍然是进行时的,比如“环境感知”、分隔,他会继续吗?他会继续他对世界艺术的拥抱吗?他真的相信自己的作品会被东亚世界感同身受吗?1959年,艺术家销毁了自己很多作品,这不正是历史施予他的处置吗?