秒针

王彻之

每个人都在自己生活的圈子中走着,像一根秒针,真正影响他的往往不是最终发现自己回到原地,而是每走一秒就要停顿一下。流畅的时间感受并不存在于生命的绝大多数时刻。即使我们身处海边,像沙子一样感到全身松软,被潮水和女人们所共有的忽远忽近吸引得魂不守舍,时间也未必以一种文艺复兴作家们笔下飞速流逝的姿态,提醒我们及时行乐。

生命的表情

有人时常接到这种提醒,但他或许懂得,这并非全部出于善意。基于对自身有限生命的尊重,许多时候就像是出于对父母给予你的,你可能并不特别喜欢的生日礼物的尊重,你通常会保留其光鲜的外包装,虽然对深藏其中的主要部分视而不见。不管是否愿意,你会发现这礼物的核心其实是时间的绊脚石。换言之,生活的顿塞和病人似的哽咽,它颤颤巍巍的步伐和重心不稳,它的结结巴巴和欲言又止,实际上扩充了身在其中者对时间的每一帧的细微感受。快乐使我们忽略时间,而悲伤让我们对它保持警惕。

每个人都在自己生活的圈子中走着,像一根秒针

作为自我意识主导的个体,我差不多是一个乐观主义者;而作为世界中人类的一分子,我持有绝对的悲观主义,或者悲伤。这种说法并不源于想象——如同海子那样,当他说人类时,他把人类想象成一整个面无表情的实体。而在我游历美国和欧洲时,一度感觉人与人之间的差异非常巨大。这种差异不仅存在于东方与西方之间,更存在于各个文明共同体内部。而具体到每个城镇、每个乡村,每个人的性格几乎与他的面部特征一样,可能与很多人相似,但是实际上独一无二。每个人的内在世界由他的天分、阅历、情感和理性经验构成,尽管外在世界对其进行不断规约,不同的现代网络用各种方式进行支配,他的独一性绝不会被诸如很多现代主义先驱所预言的那样,被抹杀。这种类似于德勒兹所说的,褶皱般无限分衍的个体差异,正是文学赖以存在的基础,也是悲伤生存的土壤。悲伤并不等同于失望,而是面对无限性的自然体验,正如人面对宇宙时所感到的渺小。从这个角度看,它几乎可视作对世界的真诚。

心态的视角

学院里的高等教育喜欢把悲伤作为一种知识分子似的,对于时代和个人悲剧感的体会。在牛津,每学期必开的后殖民和女性主义课程,几乎把现代人类社会的苦难简约成为一种帝国主义与男性中心主义的合谋;而美学课则偏向说明这种合谋如何对破坏人类固有的想象力,即使这种破坏常常令人喜出望外。后现代的拥趸们几乎人人持有一种福山似的历史终结意识,贝克特似的对荒谬的理所当然,汉娜阿伦特的那种对社会权力的天然憎恶,以及这种憎恶隐隐透露出的些许艳羡。具体到形而下层面,学术论文的写作要求对于既定历史叙事中被忽视的弱者和残忍现实进行挖掘,这一点从文艺理论开始,蔓延到人类学、社会学、文学和历史等多个学科。最初是在西方视角下挖掘东亚——这一点相信中国的许多村长会再熟悉不过,因为后者不时会被迫迎接一些热情的外国访客,声称要在村里进行调研,尽管田间的老农民会惊讶于那些外国人的发现对他们而言不过是基本常识。研究者们得出的结论常常和似乎高人一等的人道主义联系在一起。

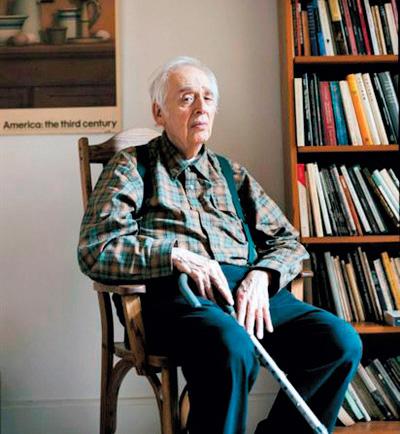

哈罗德布鲁姆,美国诗歌批评家

这种充满尼采所憎恶的那种同情的学术研究,很快也成为了很多海外中国学生趋之若鹜的求学捷径。从人类学或社会学的角度深入中国某个乡镇——其实常常是当事人的老家,再拿着最新理论与乡村社会相较,便会极大提高拿到博士学位的几率。这种研究对于其研究对象的态度常常是悲观的,但其本质上并非是对于无限性的畏惧,而是对有限性的睥睨。换句话说,这些人总是以為他者是有限的,而自己具有某种不愿公开承认的优越性,无论是从思想还是物质层面。在牛津东方研究中心,每周我都会见到来自世界各地的学者,滔滔不绝地谈论中国的某块镜子,某个广告或某类人群。他们学术思维的严谨让人拍案叫绝,而他们结论的无意义程度,有时却令我想起一张过期的说明书或者思想汇报。

这种知识分子似的,对于他者的悲悯如此高尚而令人厌恶,以至于我基本通过玩手机来表达一个与会者的不满。但令我敬畏的是,这种在看待外来文化时流露出的学究式的、带着好奇色彩的忧郁,现在正蔓延到西方对本国文化的看待方式上,并在某种意义上悄悄重塑着后者。尽管很多英国人目前仍然怀有巨大的优越感,你几乎可以从他们高耸的鼻梁和紧闭的嘴唇看出端倪,但是很多人对自身文化所抱有的怀疑态度,让他们渴望寻找重塑社会秩序的可能。特里伊格尔顿是其中的代表人物,从牛津大学退休的批评家,集高傲和悲观于一身的西方文化的嘲讽者。而这种风格在西方学术界是受到极高认可的,似乎每个人都想从对自身的批判中寻找对自身的超越,虽然现实是很多人没找到的,并且饱受政治正确之苦。在美国,所作所为相似但更为激烈的是耶鲁大学的哈罗德·布鲁姆。他几乎敌视所有周围同事奉若圭臬的文化教条,包括从东方主义到后殖民,并且认为当代美国人的审美和想象力水平远不如前,无论是从政治还是文学角度看都是如此。这种悲哀使他成为文化偶像,但和中国的文化偶像不同的是,布鲁姆似乎不太在意聚光灯外的评价和名利,而是以毕生精力对美国诗歌进行了前所未有的谱系学研究。