范勃:无形剧场里的“体温检测”和药片

邓郁

剧场

紫。红。黄。绿。

面目和身形模糊的憧憧人影,投在巨大的屏幕上。再一凝神,那移动或逡巡的,原来就是自己,和身边的他们。有人定睛观望,有人好奇地对着大屏幕做出动作,期待迅即的回应——来自某个角落的红外线捕捉。

在今日美术馆的1号大厅,耳畔回旋的音乐与现场这一切,构成了一个无形而鲜活的剧场。每一位入场观众和场外的人群,都成为了这场剧的表演者与观看者。

艺术家范勃说,这件叫《如影》的作品源自新冠疫情暴发以来无处不在的体温枪检测、社会对于人的活动轨迹的追踪与敏感。

频繁测体温,与外界隔绝,这些“例外状态”初期会带给人恐惧和臆想,时间长了则流于麻木。但在此刻,探头之下的形象被放大数倍并呈现在“被捕获者”的眼前,似乎透露,它既能探测到属于我们身体的一些秘密,也会对我们造成某种如影相随的“掌控”。

“无形的剧场”由四组环环相扣的作品组成,主厅与两个副厅,构成了一个视觉、触觉、听觉等感知系统交叠的场域。艺术家表示,他希望在美术馆内外“制造人与社区、人与所生活的城市、人与人还有人与自我的相遇和对话”。

穿行其中,时而惊喜,时而惊惶。

一个副厅被布置成全黑,初进入时观众不明就里。十多秒后,伴随着老式照相机镁粉燃烧时的火花闪现,你才隐约能分辨出,这是一个有着父母辈的皮沙发、旧式木家具、搪瓷洗脸盆的房间。火花瞬间即灭,你陷入又一轮的黑暗;再过十几秒,借助闪光,又能窥见墙上挂着的塑料袋、地上的铁皮桶和发白的烧水壶,或是泛黄的书本、蒲扇、柜子上的小药瓶……如果你待得更久,兴许还会摸一摸它们。

勿需多想也大概能明了,艺术家是为了让观众体验盲人的感知世界。在范勃的构想里,不时的闪光,能使得进入者体味到平时看似普通的光线在全黑环境下的珍贵。明暗切换形成强烈反差,在两个不同的环境不断切换的人们,不能把握两者的具体情形,无所适从的同时也倍感好奇。除了闪光,那滋滋作响的声音也叫人为之紧张,又更具一种专注力。

《如影》尺寸可变,热感应摄像头、投影,2020。图/今日美术馆提供

按道理,这已经是正常路线的最后一个空间,走出暗室便意味着观展的结束。但很多人意犹未尽,又将脚步收回,重新返回主厅与暗室之间的“明室”。

明室包括好几个房间,沙发、床,地上的书本,墙上的奖状,与暗室里的陈列如出一辙。不同的是,它们被无垠的白笼罩,细节难辨。如不借助背景介绍,很难知道,明室的“白”都是来自药片的粉末。

粉末之下,埋藏着生活消费、记忆以及生命的兴与灭。也唤起一些思考:所以,我们眼之所见,是不是就是事物的本质?在不同的光线、环境和生活经历中,我们每个人看到的情景都不尽相同?判断它们为某物的理由,来自于何处?是理性、本能、既往的视觉经验,还是虚妄的想象?

“共谋”

早在数年前,范勃就对自己和社会提出了这些叩问。

借助绘画,他在某种寓意性图像的表达上已经建立了一套方法。但他并不满足。对长期以来以视觉为主导的对世界的认知,心存怀疑。“意义在视觉游戏中被消解、操控,我想从以往的视觉创作中跳出,去思考视觉本身的性质。”

与安妮·劳克伍德的钢琴花园、约翰·凯奇的《四分三十三秒》不同,范勃著力去探知盲人与视力正常者两种感知系统之间的关系和冲突。

他特别想知道,缺乏视觉作为知觉的人,如何去感受我们习以为常的这个世界。如果社会化的视觉对人的心灵规训不存在了,那么人类感知的世界、心灵的世界会有怎样的可能性?

他做过很多田野调查。结果发现,攒在心里的问题,比如盲人会不会做梦、盲人的梦里会出现怎样的形象,都带有过多的常人预设。现实里,盲人做的梦更多与声音有关,所谓的形象可能是灰色的、模糊不清的。“不少盲人都喜欢打游戏,还有的盲人发带图片的微信。如果不了解,可能从他们发的信息你根本看不出对方是一个盲人。这些都是我们原来没想到的。他们是通过另一个通道来切入到我们视力正常者的世界。”

在存在主义哲学家梅洛-庞蒂看来,身体和世界是不可分离的。世界是身体投射的世界,身体则是世界的一个视点。“世界在我的身体中实现了它自己,我就是世界本身的表达,我与世界之间有一种原始的‘共谋关系。”这个见解让范勃更坚定了探讨盲人和视力正常者知觉世界差异的信心。

《寓言》装置,木、镜面不锈钢、钢线、打印图片,2017。图/受访者提供

2017年,他请一组盲人志愿者参与作品《寓言》的互动,参与者皆天生失明。范勃要求他们根据自己对形态、形状、结构和细节的感知,来形容一棵树。

“他们对于树的描述是从视觉之外的各种感知出发的。比如有的是触摸到树的表皮的肌理,有的是通过听树在风中‘哗哗哗的响声,有的则是通过闻树的气味,由此获得对于树的认识。”

根据他们极具个性的表达和讲述,范勃再请工人“打造”出《寓言》中的树。

但这些树并非对盲人自述的简单再现,而是加入了艺术家的重组与建构。

他此前与此后的一些列作品也异曲同工。

交织,竞技,疗愈

《明室》对面,悬着一行长长的却“不可读”的“诗墙”。拐角的墙上,“诗”的作者冯火琼,微笑着讲述她的个人生活。

在与盲人群体接触的过程里,范勃接触到了年轻的冯火琼,一个想过做图书管理员或节目主持人、最后在诗歌中获得灵魂自由的女孩。

“要把生活过成十四行”的冯火琼一直对江南心怀向往。在乌镇,她将手触到流水中,听船夫摇橹和远处哼着小调的路人,感受布坊里“布匹被吹成鼓鼓的帆”,由此写下短诗《乌镇满足了我对江南的所有想象》。

范勃的作品就以诗歌当中的那句“终有乌篷船吱吱哑哑”为题。依然是白色的药片,组合成了形似盲文凸起的符号,却不是对诗句的准确复现,而是打乱、断开和重组。重组的盲文又为诗句打开了另一重想象空间。

这很像他之前的作品《B2》系列。那时他将自己翻制的“药片状物”磨光滑,圆片的形状接近盲文的盲点;接着用白色的喷漆将它们包裹,最后按照盲文的格式镶嵌在画布上。32张盲文检讨书组成线性长卷,每张检讨书大小为100cm×60cm,“药片状物”组成了放大后的盲文凸点。正常人无法解读盲文,盲人即使触摸作品表面也无法解读内容,作品本身产生了无法观看与解读的双重困境——用手及身体的解读方式在这里完全失效。

《Emmanuel》明室,尺寸可变,家具、生活用品、药粉,2020。图/今日美术馆提供

《Emmanuel》暗室,家居用品、综合材料,2020。图/今日美术馆提供

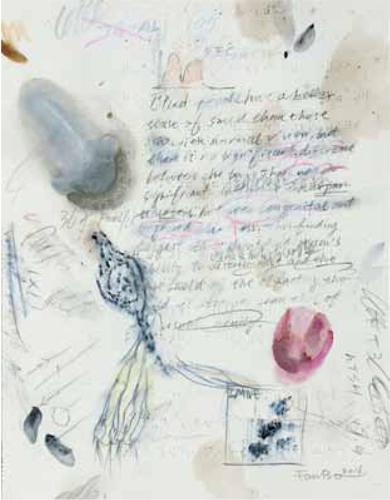

《切片》,纸本,盲文,综合绘画材料,2017。图/受访者提供

为什么如此钟情于药片这个符号?

“药片于作品中是隐晦、秘密、被遮蔽的在场。既是对身体疗愈的隐喻,也是一种保持社会肌体健康的活性物质。比重不大,但不可或缺。”艺术家如此解释。

策展人、评论家黄笃曾经问他,让有视觉的人与盲人对作品的解读都有缺失,使在視觉上分属两个世界的群体在某种意义上取得了平等。这是不是一种过于理想化的视觉重现?

范勃回答,“社会意义和道德意义上的平等不是我作品的主题,关注心灵问题才是我创作的主题。两者世界的交集,这便是最大的理想化;而对于社会系统中的两类人能否取得平等,我觉得这不是艺术所能解决的问题。”

几年前的作品《切片》则是在以盲文为底本的载体上进行涂绘。他的绘画对盲文形成某种干扰,反过来,盲文的凸点也破坏了绘画的完整性。用哲学家汪民安的话说:这是“两双手的交织和竞技,两双手的对话和游戏”。范勃尝试将两个知觉系统打个结,看看背后的人类心灵世界有什么新的可能性。

在精神向度的观照上,范勃近年这些探索知觉的作品,与之前的油画有着某种内在的联系,即对于疏离的、被遮蔽的精神世界的揭示。

他的作品大多不会透出直观的情绪,但也不尽然。回到剧场的主厅,在两个充满“比肩接踵”的大屏幕之间,一湾水池起到了奇妙的调节作用。水面上浮现出一个巨大的人形背影,双手伸开,仿佛在指挥演奏。在四周游走和投射的人影里,这个孤独的指挥者仿佛在警示、抚慰,在做着一种无声的化解。

他说,希望能通过加入有关体感和弥散的精神氛围,传达一种心理的疗愈感。有趣的是,这个如从天际降临的“指挥者”,却往往被穿行在《如影》和《明室》《暗室》间的观者忽略。

(参考资料:《缺失与意义:黄笃访谈艺术家范勃》)