民族自治地方立法的实践探索与改革路径

【摘 要】“法律是治国之重器,良法是善治的前提”,说明没有良法就没有善治。在中国,民族自治地方立法一直独具特色,但相关的研究却是薄弱环节。本文主要从广西壮族自治区本级立法的实践中发现亮点与缺憾,剖析成因,进而提出改革路径。在党领导下推动上层规则改革和对立法机制设计改革相结合,促使广西地方立法体现公平正义并实现保障地方利益、民族利益的立法目的,提高立法的质量,推动广西作为民族自治地方的法治发展和社会进步,实现“良法之治”。这也是一个从实证到规范的研究过程。

【关键词】民族自治地方立法;立法改革;激励相容原则

【作 者】韩璐,北京大学政府管理学院博士生。北京,100871。

【中图分类号】D921.8 【文献识别码】A 【文章编号】1004-454X(2020)04-0016-008

一、問题的提出与现状

民族自治地方享有广泛的自治立法权,除了拥有一般的地方性法规制定权之外,还有权根据民族自治地方的政治、经济及文化特点制定自治条例和单行条例,以及对现行法律、行政法规作出补充和变通。截至2019年底,广西壮族自治区现行有效的地方性法规、自治条例和单行条例共326件,其中自治区人大及其常委会制定的地方性法规185件,批准设区的市人大及其常委会制定的地方性法规112件,自治县自治条例和单行条例29件。1在党的第十八届四中全会首次专门讨论和部署了“全面推进依法治国”这一基本治国方略之后,2014年至2019年间,自治区本级出台的法规一共有66件,其中新设立法42件,修订出台24件;人大牵头制定26件,部门牵头制定40件。广西的民族自治地方立法已经形成一个较为完整的体系,有力地促进了民族自治地方的发展,但仍要认识到亮点和缺憾并存,总体任务还远未完成。如何在强调民族团结稳定、共同实现中华民族伟大复兴的现实背景下,正确检视和描述民族自治地方立法,总结其立法亮点,发现其不足并解释成因,进而提出具有操作性的改革建议,是民族自治地方立法研究的重要内容之一。

二、立法的亮点

(一)政治导向鲜明,重点领域立法突出

首先,党对立法的领导是立法最根本的保证。自治区人大法制工作委员会提出不仅要将立法规划报党委审批、重大问题向党委请示报告,还应建立健全地方性法规草案报党委审批制度。[1]在《自治区立法条例》《乡村清洁条例》《饮用水水源保护条例》等涉及民生立法的草案审议过程中,自治区党委也以会议的形式听取、讨论并提出有针对性的修改意见给予正确的指导。并且,在2014年至2019年自治区人大及其常委会本级新出台的42件地方性法规案中,有18件在其提请自治区人大或人大常委会审议的立法草案说明里,明确指出了此部法规所贯彻的党的政策或中央的会议精神。

其次,立法改革是为适应新时代新形势的要求。一方面,立法的主要任务是要引领和推动市场经济体制的全面深化改革,其核心是优化营商环境。广西地方立法在此基础上的工作重点就是确保自治区党委、政府的优化营商环境工作推进到哪里、法律就在哪里提供动力和保障。比如根据自治区党委、政府《关于进一步深化改革创新优化营商环境的若干意见》(2018年)设立的8个优化目标,立法都进行了保障,并取得明显成效。与2018年相比,2019年受访企业对广西营商环境的满意度提高了16%。[2]另一方面,推进法治政府建设是立法的另一项重点。广西制定出台的《广西壮族自治区法治政府建设实施方案(2016年至2020年)》,最大的亮点是在政府绩效考评体系中列入法治政府建设任务完成情况,这在全国亦属首创。而按照党的十九大提出“到2035年基本建成法治政府”的要求,截至2019年,广西共取消、下放和调整行政审批事项2487项,[3]建立并推动了自治区、市、县、乡四级政府的权责清单管理,加大了“简政放权”的力度。

此外,2014年至2019年间,自治区本级共出台了14件生态立法,占立法总数的三分之一。内容涉及湿地保护、红树林保护、节能减排等多个方面。而广西地方生态立法的一大特色是与“乡村振兴”战略相结合。为贯彻习近平同志关于“美丽中国要靠美丽乡村打基础”的指示和党中央的决策部署,自治区党委决定在全区范围内开展“美丽广西乡村建设”,[4]时间从2013年至2020年,共分为四个阶段推进,每个阶段设立专项活动的同时还设立立法完成项目。

(二)立法创新有所突破

一是条文的突破。据统计,在2014年至2019年42部新出台的自治区本级法规中有7件法规12个条款对上位法进行了突破。比如《乡村规划建设管理条例》(2018年),对于应当执行建设管理规定的乡村住宅层数,根据上位法即国务院《村庄和集镇规划建设管理条例》第21条规定,“二层(含二层)以上”的住宅不允许自建自管。但实践情况是,广西三层以下不满四百五十平方米的房屋即使自建也能保证安全。[5]最终条例第30条进行了突破,规定“四层以上或者建筑面积四百五十平方米以上的住宅”才应当执行建设管理规定。二是创新立法。共有9件自治区本级法规的制定属于既无直接的上位法也无其他省区立法经验可供参考。比如《中国—马来西亚钦州产业园区条例》(2017年),其与马来西亚—中国关丹产业园是国际上唯一的,也是开创性的实行“两国双园”国际园区合作新模式。国家层面没有相关的法律法规对这种模式进行规范,地方层面也没有针对“两国双园”的地方立法可以借鉴。因此,广西出台的这一部条例也是第一次对这种合作模式的立法探索,先行先试。条例中也产生了许多创新,如创新管理体制、开放体制和土地征收模式等。

(三)立法工作机制进一步完善

十八大以来,广西逐渐形成了“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法工作新格局,打造人大工作的“广西品牌”。比较突出的有两个方面:一是完善人大及其常委会主导立法工作机制。广西逐年加大各专门委员会、法制工作委员会组织起草、提请审议法规案的力度。从二十世纪九十年代尚无一部法规为人大牵头起草,到2014年至2019年间出台的法规中有26件由人大牵头,约占总数的40%,可以算是一个长足的进步。二是创新立法咨询专家工作机制。随着立法论证会的形式得以常态化制度化,专家参与立法的渠道基本通畅。如2018年,共邀请立法专家参与立法论证276人次,书面咨询233人次。[6]在此基础上,广西总结以往的有益经验并进行了一定的创新。如广西从2014年开始着手建立立法咨询专家顾问库、地方立法研究评估和咨询服务基地,1使专家参与立法的多种渠道机制化、常态化。2016年当年征求到的意见就有860多条,收集报告20多份。[7]

三、立法的主要缺憾及成因剖析

(一)没有“用好”“用足”民族自治地方立法权

1.立法的覆盖面不广

本文统计了2014年至2019年间自治区本级立法的分类情况,其中民主法治领域有2件,经济领域有5件,社会领域有16件,生态环保领域有14件,地方特色的立法有3件,少数民族权益保护有2件。民族自治地方立法的目的之一是应当体现和保障少数民族的权益,因此及时洞悉少数民族的需求,有效使之法规化是民族自治地方立法的工作重点。但六年来只有2件有关少数民族权益保障的立法,似乎过于单薄。并且作为经济发展较为落后的少数民族自治区,本应更值得关注的促进民族自治地方经济发展类的法规六年来也只出台了5件,仅占总数的八分之一。

2.自治区本级无自治条例和单行条例

自治条例和单行条例是民族自治地方立法与其他地方立法最大的区别,也是民族自治地方立法权最主要的表现形式。虽然广西12个自治县已制定了29件民族自治法规(12件自治条例、17件单行条例),但自治区本级却无自治条例或单行条例。特别是在《自治条例》的制定上,虽然几经数稿1,但均无一稿获得全国人大常委会的批准。

(二)对《民族区域自治法》贯彻实施不全面

根据《民族区域自治法》第73条2及国务院《实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》第34条3的规定,民族自治地方应当及时制定实施本法的具体办法。但在2019年底自治区党委要求各有关单位协助自治区党委政策研究室《关于提供贯彻落实〈中华人民共和国民族区域自治法〉有关情况的函》(后称“有关情况的函”)的答复函中,以财经方面为例,广西人大财经委指出《民族区域自治法》第31条至34条、第56条至69条以及第71条都暂没有进行相关的立法工作,而将之列入“今后的工作”中。[8]

产生上述现象的原因,在笔者看来主要有两个:一是客观上自治区本级自治条例和单行条例要报全国人大常委会批准,自治立法权受制约。同时,上位法对保障民族自治地方立法权行使的制度供给不足,自治立法权没有指引。比如与《民族区域自治法》相关的配套措施在上位法层面只有一部行政法规和三部部门规章现行有效,4与第73条的要求相去甚远,导致了“上无政策,下不敢出对策”的情况。二是主观上,首先是对民族自治地方立法权的谨慎行使,存在“规避”心理。比如在2016年自治条例立法调研论证阶段性成果汇报论证会上,自治条例工作组也提到自治条例的制定难点之一是“自治权具体化”问题,而这一问题势必牵涉到与中央各部委之间的权限划分。此外在地方分裂势力抬头影响下的政治环境也是需要面对的挑战,自治条例的制定有被利用的可能。因此,与其承担可能产生的政治风险,不如维持现状。其次是“两个积极性”不足,习惯于“等”中央的政策。换句话说,对中央政策的依赖程度大于通过立法解决实际问题的程度。例如在“有关情况的函”中,大部分部门、人大各专门委员会都提到了要更多争取中央或全国人大在某方面的政策支持而不是反思在立法方面的不足。中央政策的帮扶确实能迅速地很好地推动民族自治地方的发展,但过分依赖中央政策,消极地通过自主立法解决实践中遇到的困难和问题,对于民族自治地方自身发展能力的提升和未来可持续发展的实现是不利的。

(三)“可操作性”有待提升

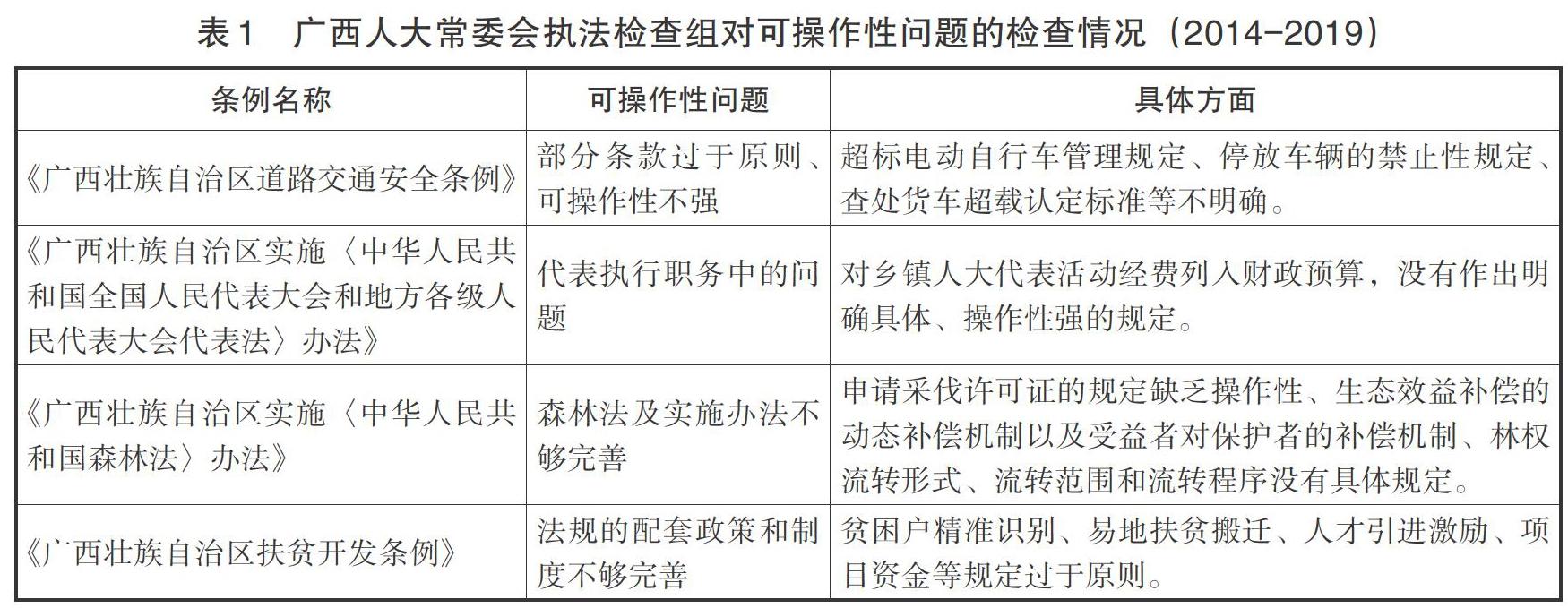

据统计,2014年至2019年,广西人大常委会执法检查组总共对14件条例或办法进行了执法检查,对4件条例或办法提出了可操作性问题。主要原因在于:不具体或不明确(见表1)。

(四)“部门化”倾向

立法过程中的“部门化”倾向,即部门利益法制化、立法部门利益化。表现之一是追求部门权力最大化与行政责任最小化,因此在立法过程中会争取或“捍卫”自己部门的权力。如《中国—马来西亚钦州产业园区管理条例》第24条在草案审议时,起草方园区管委会采用创新的“净地征收”1方式就遭到来自国土资源部门明确地以正式公文的形式予以反对,理由是没有此种“授权”的先例。此外,在立法过程中会对“行政责任”只做原则性规定或不规定,以“监督”取代“行政责任”。如《梧州市河道采砂管理办法》第3条“各县(市)水行政主管部门负责除前款规定以外本辖区内河段采砂的监督管理工作”,[9]导致在实践中,行政主管部门工作人员收受采砂公司金钱或股份,并包庇和纵容违法行为形成“保护伞”的现象屡见不鲜。在2018年梧州的“猎狐1号”专项行动中,前后三任市水利局长都牵涉在内。表现之二是同为“行业利益”的代表。比如《饮用水水源保护条例》第26条关于是否应在水源保护區内“禁止或限制种植速生桉”的问题,林业主管部门和林业协会在草案审议中都提出反对。因为一旦条例明确禁止或限制种植速生桉,要求改种,在当前速生桉产业带来的利润要远高于生态补偿机制所给予的补偿2的情况下,无疑会给行业利益造成损失。而水源保护区内的速生桉权属中有12.9%属国有,[10]或许是林业主管部门考虑的原因之一。

稀缺资源导向造成的体制非均衡激励了行政机关从“行政本位”出发参与立法是主要原因。立法的功能是对社会资源配置与再分配,因此,行政机关就有了履行社会管理职能的行政立法权。而当前的公有制让行政机关可以控股一些领域内占优势地位的企业,行政机关就拥有了多种身份组合:第一种,他们可以是立法者、监管者和执法者;第二种,他们可以是立法的有效需求者、监管者和行业利益分享者。在这些组合之下,他们都有足够的动机和能力通过立法实现部门利益最大化。

(五)公众参与机制不健全

《立法法》第5条、《广西壮族自治区立法条例》第34条都明确规定了公众参与立法的权力。广西出台的《关于健全立法起草论证协调审议机制的意见》(2014年),细化了8个机制以保证公众的参与权,虽然取得一定成效,但仍然有两个问题尚未解决:一是条例草案通常以“不易察觉”的形式公布;二是实效不足,参与方式流于形式,仅仅是为了获得程序上的合法性。

目前广西采用的征求意见方式有三种:一是将条例草案挂在自治区人大网上,通过网络向社会征求意见;二是登载在主要的纸质媒体,通过报刊向社会征求意见;三是在广西电视台播出,通过媒体向社会征求意见。而实践中的情况却是,只有少部分人会主动点击查看广西人大网的新闻和消息;报刊上的征求意见通常在不显眼的位置;电视台的滚动播出也只在屏幕下方的滚动条中。并且据笔者统计,就参与方式中的法规案草案挂网征求意见的情况来看,2014年至2019年共有53件法规草案挂网,仅征集到115条意见,仅回复1条征集意见。基本流于形式,没有实质意义。

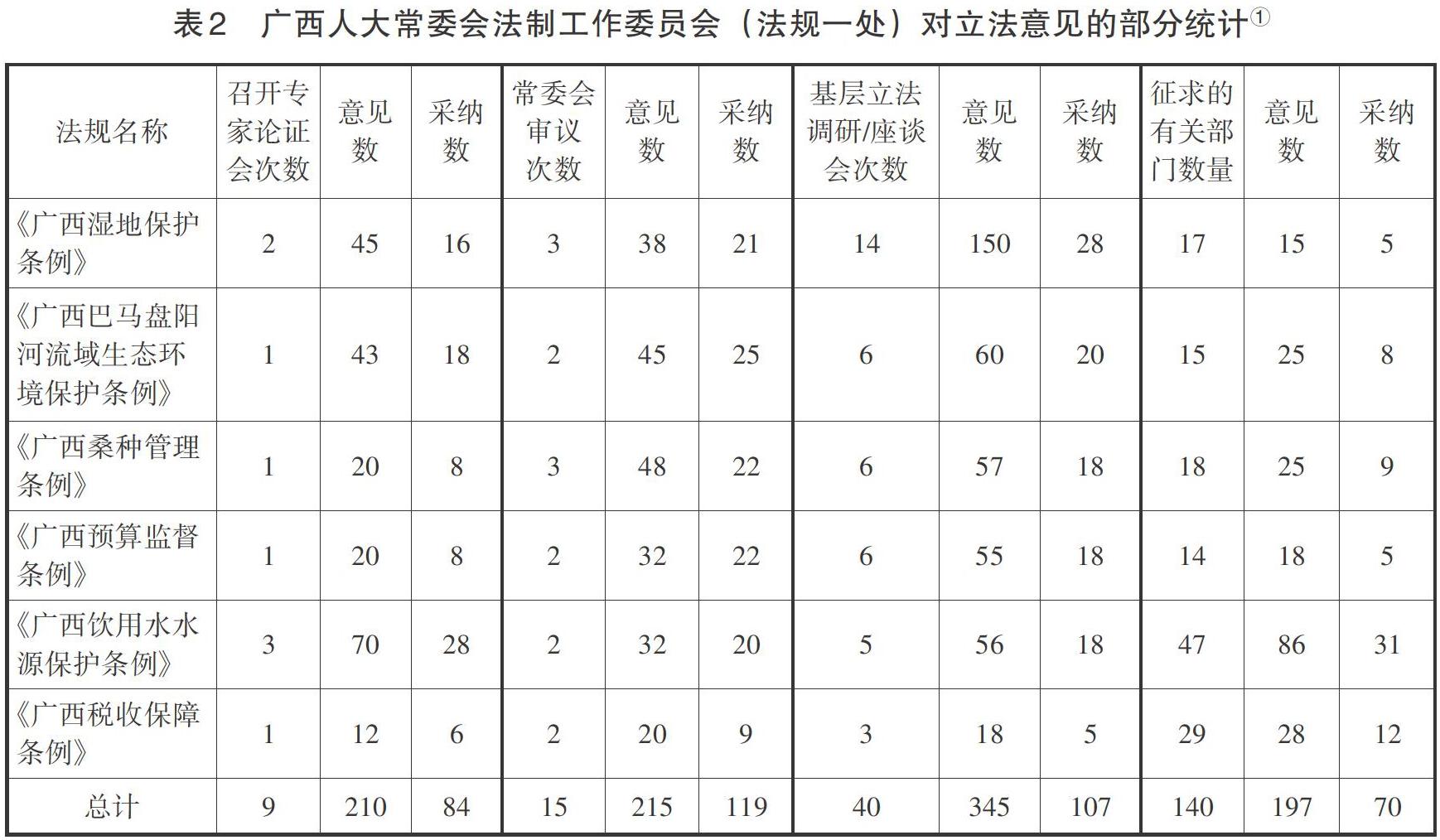

对于专家参与立法这一比较完备的制度来说,虽然保证了足够的参与,但实际上,相对于专家,立法者更愿意“倾听”来自区直机关以及政府其他部门的意见(见表2)。

根据上表的统计,在以上条例的立法过程中,共采纳380条意见,专家意见约占22%,常委会委员以及有关部门约占50%。并且,在这些采纳的专家意见中,去除对文书规范的修改意见,留下涉及核心权利义务条款的意见只占采纳意见的很小部分。比如《广西湿地保护条例》中采纳的16条专家意见,只有4条涉及了核心条款。[11]291-310专家通过论证会和咨询顾问制度确实参与了每一件条例的制定,立法者也愿意采纳一定数量的专家意见,但不予采纳仍占大多数。通常是以专家意见“理想化”“片面化”“脱离现实和太过宏观”为不予采纳的理由。长此以往,必将不利于立法公众参与机制的有效运行。

公众参与机制不健全的原因,对于立法者来说,一方面,国家对意见答复与采纳没有统一的规定和要求,答复与否和多少不与其切身利益相关;另一方面,立法机关由于编制不足、事务繁杂等原因难免疲于应对。对于普通人和专家来说,一方面,由于法律是一个公共产品,当他意识到不用付出成本(寻找、研读草案的时间成本、与立法部门的沟通成本等)也能够享受人人都会遵守法律的成果时,他会选择成为一个“搭便车”(free rider)[12]的人;另一方面,当他付出成本而不能得到任何收益(立法机关的回应、意见被采纳等)时,他也必然会成为一个“宪法智慧的丧失者”[13]303,即对立法漠不关心或很少提出建设性的意见。

四、改革路径的思考

综合来看,民族自治地方立法权影响的是立法的目的确定问题,可操作性、部门化以及公众参与影响的是立法的质量问题。对于这两个问题,首先需要在上位法的层面进行探讨,以期建立和供给一个良好的可以促进民族自治地方立法向“良法善治”转变的上层制度环境,使立法者不再“不愿、不敢、不善”行使自治立法权,提升两个积极性,并且还应确保立法权行使在合理合法的轨道上。其次,需要在当前的立法机制内对立法技术进行改革,这涉及两个关键因素:信息(information)和激励(incentive),以期提升立法的质量。而“党的领导”是一切改革的前提。中国共产党作为唯一的执政党,在各项事务上都具有最高权威和领导权。同时,长期执政的中国共产党与国家的利益保持了高度的一致性。这也要求党中央不囿于团体、党派或是部门利益集团的狭窄利益,以更高瞻远瞩的眼光和更负责任的担当从大局出发来领导立法工作。因此广西的立法改革路径应当是在党的领导下,推动上层规则改革和对立法机制设计改革相结合的改革路径。

(一)推动上层规则改革的方向

首先,是在《宪法》层面明确“自治立法权”的内涵,重点是要明确“自治权”。因为自治立法权从属于自治权,如果主权力边界和范围不清晰,作为从属权力的自治立法权也无法有效执行。《宪法》共有15个条文提到了与民族区域自治相关的内容,然而至少在自治权的逻辑起点、自治权的性质和自治权的内容上都有待更清晰的解读。比如《宪法》第112至第122条以及第139条从内容上规定了立法、行政、司法三个领域十个方面(《民族区域自治法》拓展为十三个),但是否符合新时代的要求和民族自治地方群众的需求,又是否真的属于“自治权内容”有待商榷。本文认为可以从民族区域自治制度变迁的核心民族关系中重新定义“自治权”的内容。随着时代发展,当前的民族关系已经从“平等、团结、互助、和谐”转变为“平等、团结、互助、和谐和发展”,广西需要的也是一种“发展型自治”[14],以推动广西和国家协同地长远发展。因此可以在《宪法》第4条和第122条已有的“经济、文化”内容下加入“社会和生态文明”,亦与《民族区域自治法》的第55条、第64条及第66条相呼应。

其次,完善《民族区域自治法》的配套措施。这将有助于理清中央各部门与民族自治地方的立法权限,将“行政化”的分权模式转到固定的“立法化”的分权模式。笔者认为可以做一个“反向激励”,即规定一定时间内不出台或不能启动相关工作的责任。当然“一定时间”需要根据实际情况作不同的设定。

再次,完善对民族自治地方立法权运行的监督机制。例如注重加强和改进《立法法》第五章中规定的备案审查工作。在充分尊重和保障自治权运行的前提下,防止权力“越轨”。以下三个方面的改进值得探讨:一是将自治区本级的规范性文件也纳入备案审查的范围。广西目前已建立对自治区以下的规范性文件备案审查机制,但自治区本级的规范性文件向上备案审查仍是空白,可以自下而上进行推动。这也符合党中央“有件必备、有备必审、有错必究”的要求。二是细化“不违背”原则。自治条例和单行条例采用的是“不违背”原则,这与地方性法规及规章有细微区别。可以探讨在现有的规定中增加新条款对“不违背”原则进行解释以明确其合法性,探索合理性与适当性标准。三是明确对“不予答复”的责任。对于如何纠正民族自治地方立法违法违规问题,《立法法》第99条和第100条作了较为详细的规定。但其中对于制定机关两个月后不予答复的责任没有任何规定。为避免出现“久拖不决”和“拖延推诿”的情况,应当进一步推动完善。

(二)立法信息机制设计的改革

民族自治地方立法是一种在信息不完全(incomplete information)、信息不对称(asymmetric information)博弈下的机制设计。一方面立法信息是分散而复杂的,人类自身的局限性之一是有限理性,1即人不可能是全知全能的,立法者亦然。因而不可能收集到立法所需要的全部真实有效的信息。另一方面立法信息时常处于不对称的环境中,立法者相对于公众掌握更多的立法信息。因此,提高立法质量的关键首先在于減少立法信息的不完全、不对称。换句话说,参与主体应多元化,立法信息公开化,立法过程透明化。对广西来说,一是在现有基础上增加参与主体与方式。比如可以完善行业协会商会、基层群众代表、少数民族代表参与立法的机制,增加其在基础性、全局性的重要立法中的参与机会;对争议较大的立法问题委托第三方评估机制应当常态化;对于涉及重大公共利益尤其是设定普遍性义务条款采取民意调查固定化。对全区9139个人大代表联络站也应继续完善,针对收集上来的意见建议应当专题分析研究,并予以答复。二是法规草案公开征求意见与立法的过程应当以更易被公众获知的方式进行。在目前已有的三种方式基础上探索利用新媒体技术和大数据技术扩大获知渠道,让所有受法律影响的个人都能便捷地参与立法。三是应当以责任机制促使立法者主动公开立法信息。包括立法过程中的重点、难点及争议点,各次草案的修改稿、修稿意见和情况说明,增加立法信息公开的深度,防止由于信息的不对称而令立法“部门化”。四是保证信息利用的有效性,增加激励。针对征集意见的答复、采纳应当建立相应工作机制,统一要求和标准。可以适当在涉及专业性和重大公共利益领域提高专家意见或公众意见的采纳率;同时在全区范围内探索建立立法公众激励机制,可参考南宁市先行试验的《南宁市公众参与政府立法激励规定(试行)》(2019年)。一方面避免公众参与立法的积极性过低,使立法变成“阳春白雪”式的活动,形成恶性循环;另一方面防止公众参与流于形式,提高立法信息的有效利用。五是提高对立法信息的研判能力。核心点之一是紧扣国家大政方针,全面深入地研究党中央的政策和自治区党委的决策部署;核心点之二是要洞察当地发展的实际和公众最迫切的需求,作为民族自治区,广西的立法应当兼顾民族自治地方利益与民族利益,立法应当回应公众的期盼。这两个关键点应相互统一,建立科学合理的立法项目确定机制区分轻重缓急,避免造成立法覆盖面根本上的失衡。

(三)立法激励机制设计的改革

如果信息影响的是机制的实现问题,那么激励则影响实施问题。只有在参与后的最小未来预期收益大于不参与的最大预期收益,或至少没有任何人的境况变差时,参与者才会选择自愿参与机制。但人类的局限性之二是自利性。即任何领域的任何人在大多数情况下都会经过缜密成本——收益计算之后做出符合自身利益最大化的行为。因此“真实显示偏好不可能定理”[15]297~336表明,在自利动机下,达到帕累托最优(Pareto Optimality)是不可能的。故而需要一个机制,让个人利益与社会利益达成一致,这个机制应当满足激励相容(incentive compatibility constrain)。

民族自治地方立法者提高立法质量的关键在于以激励相容改革立法技术。具体来说,即立法既要有充分的激励也要有有效的约束机制,并且应当是明确、具体和可操作的。一是在条款设置上,比如2017年广西对《消费者权益保护条例》的修订,通过增加“国家保护”一章、新增抽查检查、听取意见和检查措施等条文强化消费者权益国家保护职能;并且在“三包”责任、消费者个人信息保护、缺陷商品和服务补救措施等五个消费者重点关心的领域加大了保护力度,激励社会参与消费者的维权。关于约束机制,条例在汽车销售、家政服务以及强制交易和价格误导等多个热点行业与消费环节加大经营者的义务和责任,并对违法行为加大处罚。条例还对市场监督管理部门和有关行政主管部门的职权进行了强化,明确履行消费者权益保护公益性职责的组织也应视作消费者协会承担相应的义务和责任。二是在机制运行上,如果说立法“部门化”的原因之一是行政机关立法者在多个身份组合下拥有足够的激励,通过立法使部门利益最大化,那么只有建立有效的监督约束机制,才有可能使权力行使在合法合理的范围内,使立法最终体现公平正义。提高立法的公众参与度与有效性、加强自治区党委对立法的指导、以人大及其常委会主导立法,特别是立法“双组长制”——由人大和政府共同对重大立法进行领导等,都是值得坚持和完善的对立法权的约束机制。

参考文献:

[1] 广西壮族自治区人大法制工作委员会.贯彻落实《〈中共中央关于加强党的政治建设的意见〉的若干措施及其分工方案(征求意见稿)》修改答复函[R].2019-03-28.

[2] 中国贸易促进委员会研究员.2019年广西营商环境调研报告[R].2019-07-10.

[3] 广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室.广西行政许可事项汇总清单[EB/0L].http://www.gxbb.gov.cn/ZTZL/xzxk.html?id=94.

[4] 广西壮族自治区党委办公厅,自治区人民政府办公厅.“美丽广西”乡村建设重大活动规划纲要(2013-2020)[R].桂办发〔2013〕24号.

[5] 广西人大网.关于《广西壮族自治区乡村规划建设管理条例(草案)》的说明[EB/OL].(2017-07-28).https://www.gxrd.gov.cn/html/art156380.html.

[6] 广西壮族自治区人民代表大会常务委员会工作报告[R].2019-01-28.

[7] 魏素娟,阳文静.坚持科学立法[N/OL].(2017-09-01).http://www.gxnews.com.cn/staticpages/20170901/newgx59a92d56-16492797.shtml.

[8] 广西壮族自治区人大财经委员会.关于贯彻落实《民族区域自治法》有关条款情况的函[R].桂人财经函〔2020〕4号.

[9] 梧州市人民政府办公室.梧州市河道采砂管理条例:第3条[R].(2020-03-20).http://slj.wuzhou.gov.cn/ywzl/sxzzf/t5390765.shtml.

[10] 广西林业勘探设计院.广西速生桉种植现状调查及饮用水水源保护区速生桉生态改造研究[R].2016-12.

[11] 广西壮族自治区人大常委会法制工作委员会.广西壮族自治区人大常委会立法概览:2014[G].南宁:广西科学技术出版社,2015.

[12] Olson·M.The logical of Collective Action:Public Goods and the Theory of Groups[M].Cambridge:Harvard University Press,1971.

[13] [美]詹姆斯·布坎南.宪法秩序的经济学与伦理学[M].李广乾,译.北京:商务印书馆,2017.

[14] 雷明昊.发展型自治[D].北京:北京大学,2018.

[15] Leonid Hurwicz.On informationally decentralized systems[G]//Radner,McGuire.In Decision and organization.Amsterdam:North Holland,1972.

Abstract:The saying, law is an important tool in governing the country and good law is a prerequisite for good governance, shows that there is no good law, there is no good governance. In China, legislation of ethnic autonomous regions has always been of uniqueness, but the lack of related studies has been a weak link. This article aims to find out the strengths and shortcomings of the legislative practices of Guangxi Zhuang Autonomous Region at the provincial level, to analyze the causes, and then to propose a reform path which combines the upper-level regulation reforms with the reforms on legislative mechanism design under the leadership of the CPC. The purpose is to promote the legislation in Guangxi to embody fairness and justice of law, to achieve the end of benefiting the local and ethnic interests, to improve the quality of legislation, to enhance the legal and social development of Guangxi as an ethnic autonomous region, and to realize the good governance by the good law. This is also a research process from empiricism to normativism.

Key words:Legislation of ethnic autonomous region; legislative reform; incentive compatibility principle

〔責任编辑:俸代瑜〕