我国大学跨学科组织的结构模式及其无边界对策

摘 要:以我国高等研究院为分析案例,并主张将视域限定在跨学科组织本身,发现我国大学跨学科组织结构模式遵循的是直线职能制。在此基础上,对比分析了矩阵式和虚拟结构模式之于跨学科组织的优缺点,指出无边界组织是一种全方位融合性组织结构模式,兼具矩阵式和虚拟结构模式的优点,是我国大学跨学科组织结构模式变革的新趋向。为了打造无边界跨学科组织,释放每位科研人员的学术创造力,应做到信息共享,放平垂直结构壁垒;项目统领,击穿水平结构壁垒;价值链接,消除外部结构壁垒;范式融合,减少地理结构壁垒。

关键词:跨学科组织;无边界组织;矩阵式;虚拟组织;大学

为了适应学科以高度综合为主的集约化发展趋势,建立跨学科组织成为各国大学追求卓越的公开“秘密武器”,我国大学在上世纪90年代末亦开始建立以“发展研究院”“高等研究院”“协同创新中心”等命名的跨学科组织。然而,许多跨学科组织在我国发展得并不理想,有研究者不惜用“尴尬”“病态”“僵尸”等词描述其境况。[1]基于此,许多研究者从制度和学科文化等角度,对我国大学跨学科组织的发展困境进行了分析。然而,鲜有研究专门从组织结构的视角分析跨学科组织境况,这与研究者在探讨大学变革时注重组织结构优化明显不同。事实上,无论是对整个大学还是就大学中的一类学科组织来说,组织结构的重要性都是毋庸置疑的,“一个组织生命力的强弱往往与它的组织结构有直接的关系”[2]。基于此,以组织结构为切入点,在无边界组织理论视域下,对我国大学跨学科组织进行审视与构建,或许能够消解跨学科组织中的冲突并释放学术创造力。

一、我国大学跨学科组织的结构模式

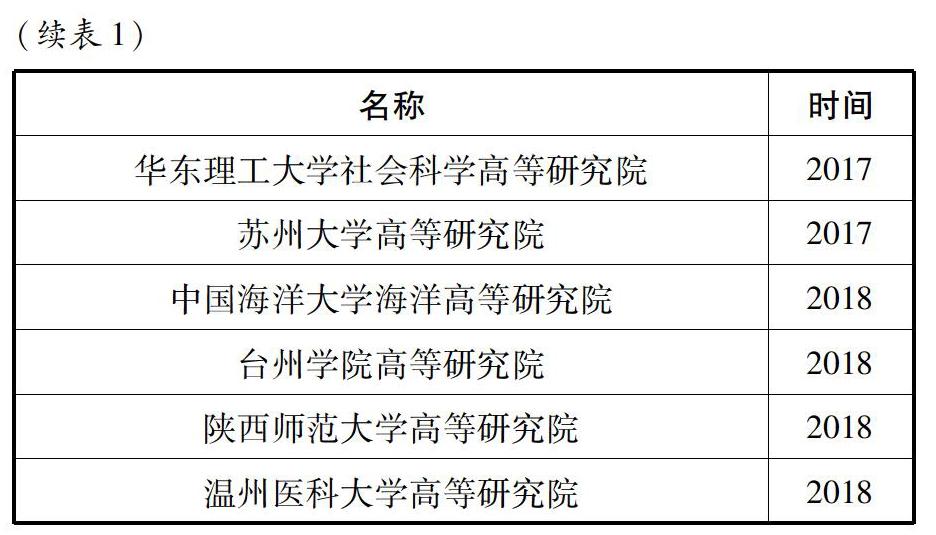

经过近30年的发展,我国大学跨学科组织不仅种类繁多,而且处于不同的发展阶段,这无疑对确定其结构模式带来了难度。在结构形态多样的跨学科组织中,我国大学高等研究院是仿效普林斯顿高等研究院而于上世纪90年代发展起来的。作为一种大学跨学科科技成果研究与转化的载体[3],我国大学高等研究院发展虽经历曲折,但如今在数量发展上却迎来了“井喷”时代[4]。基于此,本文以我国大学高等研究院为案例,分析大学跨学科组织结构特性和模式,具体统计样本如表1所示①。

上述“高等研究院”具有独立建制的有11所,非独立、挂靠在大学其他机构的有5所。其中一些成立较早的高等研究院,如清华大学高等研究院,在教学科研方面已取得了令人瞩目的成绩。通过进一步的分析,我们发现,上述高等研究院的组织架构在特征方面具有以下共性。

1.纵向直线层级多。在16所高等研究院中,成立理事会(顾问委员会、领导小组、基金会)并采用理事会领导下的院长负责制的有6所,并且理事会定位于校务委员会和院长之间的,也即形成了“校务委员会(校长)—理事会—院长”的管理体制。至于理事会的性质,主要以虚置的为主,但也有实质性的,如若这种理事会是虚置的,那么高等研究院在管理体制上与普通的二级学院无异,这显然不利于整合跨学科研究资源;如若这种理事会是实体的,那么意味着在高等研究院院长与校务委员会(校长)之间多加了一道管理“屏障”,这不利于跨学科组织快速对外部需求做出回应。除此之外,还有4所高等研究院的院长是由校领导兼任,这看似是减少了高等研究院的管理层级,实质上表明行政权力在跨学科研究资源的整合上依然发挥着重要作用。

2.横向学科未融通。我国大学高等研究院大多是由综合研究中心(所)而发展起来的,上述16所高等研究院中有14所是混合不同学科的研究中心而形成的,其中同济大学高等研究院下设多达11个并列且独立的研究中心(所),甚至陕西师范大学成立两个高等研究院,即科学与技术高等研究院、人文社会科学高等研究院。通过进一步分析发现,高等研究院只是虚置的,其只不过是将下设的研究中心(所)整合起来的一块“牌子”或一栋“楼”,其中遵循的还是多个单一学科的逻辑,这使得高等研究院的横向结构并未融通。正如贝尔纳所言,“一位物理教授对地球另一端的一个物理实验室的了解,可能远远超过他对隔壁房间里的化学实验室的了解程度”[5]。

3.外联性结构缺失。与国外高等研究院不同,我国大学高等研究院主要以基础理论研究为主,因此与工商企业界相联系的组织结构或多或少就被忽视,这从高等研究院的校外理事会成员清一色是学者而来自工商企业界极少的情况可窥见一斑。除此之外,高等研究院的跨地域、跨文化勾连结构也是缺失的,除清华大学高等研究院聘请了少数外籍专家作为顾问之外,其他大学的高等研究院的学术委员会成员基本是国内人员,甚至以“双肩挑”的专家学者居多。

值得一提的是,据朱健等人的调查,我国近年来成立的大学协同创新中心也具有上述类似的组织结构特性 [6],即在纵向结构上未实现扁平化,在横向结构上亦没有形成“跨”的态势。进而言之,如果将跨学科组织内的学科视为如托尼·比彻所言的部落,那么跨学科组织内就至少存在着两个及以上的部落,显然这种部落并非完全独立的,因为它们共同附着在一套行政系统上。如此看来,一门学科的教学研究即为一种职能,多门学科的教学研究就只能被视为多种不同职能的表现,也就是说我国跨学科组织结构模式是直线职能制。需要指出的是,如果从整个大学组织结构来看,我国跨学科组织一般整合了其他学院或部门的资源,因此其结构模式容易被当作矩阵式。实事求是地讲,这种观点并没有错,但人们往往会因为矩阵式结构的现代性而将跨学科组织本身的结构问题遗忘,以致于其在難以突破现有学科制度禁锢的情形下依然得不到结构视角的省思。当下,有研究者似乎已经察觉到这个问题,提出了所谓的“自治型”[7]、“外延式”[8]跨学科组织,其基本思想即是倡导在院系之外设置与之平行发展的跨学科组织,这无疑是聚焦于跨学科组织本身来审视跨学科组织结构问题主张的另一种表现。

二、无边界组织:大学跨学科组织变革的新趋向

(一)无边界组织的内涵

为了增强适应外部环境变化的能力,通用电气前首席执行官杰克·韦尔奇在1990年首次提出了“无边界组织”概念,并经罗恩·阿什肯纳斯等人的研究发展,使无边界组织成为了一种独特的组织结构模式理论。然而,杰克和罗恩对此都没有给出一个明确的定义,但《无边界组织》一书对无边界组织模式的描述却是清晰的,具体可归结为以下三个方面。一是无边界组织的根本特性在于融合性。无边界组织并非指一种没有边界的组织,罗恩一再强调,“没有边界,组织将瓦解”。取而代之的是无边界组织主张的是一种新的边界观,即认为“边界应像存在于有生命、有适应能力的生物体内的可透过、有弹性、能活动的隔膜,是有机的、活性的”[9],这无疑表达的是一种融合性思想。至于融合性应达到何种程度,罗恩只提到无边界化谈不上终极的静止状态,但可以想象的是,对于受科层制禁锢严重的组织来说,无论如何强调无边界化都是可以接受的,因为根本不用担心组织瓦解的事情。二是无边界组织融合性表现在四类边界上。无边界组织认为组织存在垂直边界、水平边界、外部边界和地理边界,言下之意是主张打造无边界组织即是使组织能够在上下等级层面融合、不同职能之间融合、与外部客户融合以及在不同场所、文化融合,这为分析组织结构提供了一种新的框架。三是无边界组织是一种组织结构模式。作为一种组织结构模式,无边界组织与组织边界中的“边界”具有不同的意指,组织边界的确定与组织性质密不可分,是组织基本理论研究的重要论题,在这方面曾经出现了交易成本说、核心能力说等观点。

除此之外,我们还可以结合组织结构模式发展历程,对无边界组织进行考察。一般认为,组织结构形式经历了传统的职能制、现代的事业部制和矩阵制、后现代的网络结构的变迁[10]。就无边界组织来说,它是一种具有后现代组织特征的结构模式,是基于传统直线职能式和现代矩阵式结构模式发展起来的。另一方面,无边界组织又与一般的后现代网络结构模式有所不同,它并非仅仅依托信息技术而生发,因为其对新边界观的强调保证了其兼具网络结构模式的松散性和现代组织结构模式的稳定性,基于此,无边界组织才被认为是企业组织结构变革的新模式[11]。

(二)跨学科组织结构无边界变革的理论趋向

基于我国大学组织结构模式是直线职能型的实际,人们自然想到以矩阵式为组织结构范本对跨学科组织进行优化变革。伯顿·克拉克在《高等教育新论——多学科的研究》中极力推崇矩阵式结构,他认为,“总体矩阵能够确保越界角色(boundary-spanning roles)分散在各个大学或学院的不同基层单位”[12]。矩阵式结构确实能使跨学科组织形成一种“跨”的态势,但需要指出的是,矩阵式结构之于跨学科组织也是有问题的,“‘矩阵的概念是有缺陷的,而其在实践中是令人迷惑的”[13]。有研究者指出,形式上的矩阵结构让“参与跨学科研究的教师要接受多重领导,并因为任务繁杂而疲惫不堪,从而又回归到原来的院系组织”[14]。除此之外,矩阵式结构只是就跨学科组织内部的变革,并没有关涉跨学科组织的外部结构关系,而对于跨学科组织来说灵活适应组织外部需求往往更为重要。基于此,在信息技术发展的当下,人们认为大学跨学科组织应向虚拟化方向发展,提出要建立虚拟跨学科组织。[15]毫无疑问,虚拟组织相较于矩阵式组织更符合学术组织的松散性特征,这种特性无疑能使跨学科组织更好地整合外部资源。然而,这种松散性同时也是组织不稳定和动荡的根源,这或许是学界基于虚拟大学唱衰实体大学的论调不能得到广泛认可的原因所在。事实上,对于诸如虚拟组织、网络组织等新型组织来说,它们背后都潜藏着同一个深层次的模式转换,即对消除组织边界壁垒的诉求。可以说,只有边界的渗透和模糊才让所有上述新型组织成为可能,也让这些组织的存在从理论转化为现实。[16]一言蔽之,尽管所谓的新型组织或矩阵式组织常常被挂在嘴边,但无边界组织却是更为根本的前提,因为它契合了跨学科组织结构变革的最终诉求。在此基础上,有研究者认为应将矩阵组织结构和虚拟组织结构结合起来,建构一种新型跨学科组织模式。[17]不得不说该思路是正确的和超前的,遗憾的是该研究者并未指明这种新型跨学科组织的具体形态。而无边界组织作为一种涵盖了矩阵式和虚拟组织两种组织结构优点的模式,是继传统和现代组织结构模式之后又一种具有广泛影响的组织结构模式,因此在理论上是大学跨学科组织结构变革的新趋向。

(三)跨学科组织结构无边界变革的实践趋向

基于信息技术消除地理结构壁垒,在教育领域早已不是什么新鲜事物,早在1998年澳大利亚出版的《新媒体与无边界教育:全球媒体网络与高等教育的融合之检查》和2000年英国的《无边界的教育业:英国的观点》,就已经提出无边界高等教育的具体实施举措。我国在2020年初新型冠状肺炎时期,教育部出台的“停课不停学”政策也很好地落实了无边界教育理念。随着人们对无边界组织认识的深入,无边界之于大学已不仅仅用于地理壁垒的克服,一些大学在管理过程中同样在践行无边界理念,并处于打造无边界大学的过程中。[18]不仅如此,“无学科边界式”跨学科大学还被作为美国研究型大学跨学科组织的五种创新样态之一,“洛克菲勒大学被作为采用‘无学科边界式模式的典范”[19]。尽管如此,无边界之于大学跨学科组织结构变革的实践应用案例目前还很少,甚至还只限于个别世界一流的跨学科组织,但这种成功的案例无疑能够起到示范效应,并将进一步推动无边界成为大学跨学科组织结构变革的新取向。

總而言之,无边界组织是一种兼具矩阵式和虚拟组织优点的结构模式,它主张的新边界观不仅有利于克服跨学科组织的“官僚”习性和内在结构冲突,而且在“松散”中保证“联合”的融合特性与大学跨学科组织更为契合,这使得跨学科组织结构无边界化变革更具可行性和必要性,是大学跨学科组织变革的新趋向。

三、大学无边界跨学科组织建构的对策举措

(一)信息共享,打造扁平学术特区

打造无边界跨学科组织首先必须消除依据职务、职称和资历等固化而形成的层级关系,代之以基于学术信息的共享关系,因为学术灵感可以来自任何组织成员。基于此,在跨学科组织中,两种信息必须广泛共享。一是有关实践问题的基本概念和基本理论。众所周知,跨学科研究是一种基于实践问题解决的研究,尤其在知识生产模式Ⅱ方兴未艾的当下,基于实践问题而非学科逻辑来架构学科组织,是克服组织结构壁垒的主要路径,这也是有研究者认为“问题制是大学跨学科组织结构变革创新”的重要原因[20]。然而,实践问题与学术研究论题并非一回事,开展学术研究之前还需将实践问题转化为学术研究问题,这就涉及有关基本概念和基本理论。从知识的等级关系来看,基本概念和基本理论相当于赫伯特·克拉克所提出的“共同基础”处于知识等级的上游。毫无疑问,如果这部分知识只被跨学科组织领导掌握,而组织其他成员只获得被肢解的分块知识,那么对这种上游知识的“垄断”就会与其职位等级产生同构效应,这极有可能催生所谓的学术寡头,如此要建构真正的扁平化跨学科组织就会变成一句空话。二是组织战略。组织战略与垂直结构之间的一致性被钱德勒(Chandler)概括为“结构追随战略”,因此,要放平组织的垂直结构必须使所有科研人员明了跨学科组织的战略,使最普通科研人员循序渐进的努力也能够成为实现组织整体战略的“微小进步”。一言蔽之,无论是组织战略还是实践问题基本概念和基本理论的共享,目标都在于实现等级体系的全息图,使每一个部分都具有整体的全部特征,如此,我国大学跨学科组织的直线多层级的组织结构才能自然消解。需要指出的是,放平跨学科组织的垂直结构,并不意味着不要领导或学术带头人,但这种领导大多可以被共享和分散,这就如爵士乐队没有将协调的责任指派给某个指挥,但通过乐手们各自对乐曲的领悟和感觉内化,同样奏出了动听而和谐的乐曲。对跨学科组织的领导显然要比一个乐队的协调复杂得多,因此,大学跨学科组织必须明确谁在负责协调、谁在代表组织向外界发声,但是为了避免这种协调权力演变为对资源的垄断分配权,有必要通过组建学术委员会将其权力规范在学术影响上。

(二)项目统领,形成前后型组织结构

“项目”一词最早用来指为了培养优秀的建筑师而开展的建筑设计竞赛,而后在学科课程领域被当作一种“综合练习”。[21]由此可见,项目具有与生俱来的综合性,可以作为综合跨学科研究并建构横向开放式结构的有效手段。作为一个综合性的项目,还可以设定“年度主题”进行进一步分解,如此跨学科组织在内部学术系统就形成了横向贯通的“项目—年度主题”型结构。这种结构犹如“花朵”,每一个“项目—年度主题”犹如一片“花瓣”,所有的“花瓣”共享一套基本概念和基本理论,这样所有的花瓣就在同一平面实现了整合。需要指出的是,跨学科组织是由学术系统和行政系统两部分组成的,因此,仅仅学术系统形成了“项目—主题”式的整合研究态势,而没有贯通学术系统和行政系统,这样的跨学科组织依然是一组职能性圈子而非一个整体。因此,现有跨学科组织还需进行流程再造,进一步形成前后型组织结构。所谓“前后型组织”是由日内瓦管理发展学院杰伊·加尔布雷思提出的,它意指组织的“后院儿”有很多资源,它或许是根据职能区隔的,但组织的“前院儿”却是横向贯通的,打破了职能性分隔。基于此,可以将行政系统设定为后部组织,其可以按职能(如按学科组织的三个职能)進行区隔;将学术系统设定为前部组织,其是通过“问题—项目—主题”链接而横向贯通的。在这种前后型组织结构中,学术系统和行政系统已整合成了一个整体“单子”,其中学术系统是当然的主体,行政系统被设定为服务性的。

(三)价值链接,嵌入三螺旋一体化中

为了放平跨学科组织的外部边界,在水平边界模糊之后,还需要将作为“单子”的跨学科组织与外部环境进行链接,并将其嵌入到“官、产、学”一体化的价值链之中,这首先要保证研究问题是来自生产实践。在模式Ⅱ主导的知识生产下,外生于大学的学科互涉相较于内生于大学的学科互涉其实更具有优先权,因为外生的学科互涉源于社会的“真实”问题所带来的持久动力和高校履行其全部社会责任的需要。[22]可以说,研究问题是在单一学科下基于认知语境而提出的,还是基于广阔的社会和经济情境而提出的,是击穿跨学科组织外部壁垒的关键。在此设定下,基于我国大学跨学科组织以基础理论研究为主的传统,而认为将其嵌入三螺旋一体化中会被学术资本主义绑架的担心是没有必要的,因为应用问题的解决与理论发现并不相冲突,布什在《科学——无止境的前沿》中所提出的“基础研究到生产经营的线性模式”早已被证明是有瑕疵的,许多重大的研究发现都被认为是源于应用研究与基础研究的混合模式。[23]其次,成立技术授权办公室也是打破组织外部壁垒的可行措施。早在1970年,斯坦福大学就已经成立了技术授权办公室(Office of Technology Licensing,简称OTL),负责联系工商界以孵化大学技术,现如今技术授权已成为国外大学学科组织的常规性工作。目前,我国大学对这种外联性部门虽逐步重视起来了,但并未引起单个跨学科组织的重视,因此,为了保证有针对性地嵌入到“官、产、学”一体化价值链中,跨学科组织有必要成立一个外联部门专门负责与政府、工商界联系。最后,还有必要在理事会人员构成中规定来自工商界人数的比例,这同样是国外大学或学科组织链接价值链、打破外部壁垒的惯用方法,如普林斯顿高等研究院的理事会成员就有近一半是来自工商界。

(四)范式融合,创建全球化学术接口

无边界组织是借助信息技术对传统组织结构创新所形成的组织形式,然而,要使跨学科组织的文化边界模糊仅仅依靠信息技术还是不行的,其中的研究范式差异主要是思维方式、研究传统等综合作用所引起的,这在人文社会科学中表现得尤其明显。因此,要使跨学科组织的研究范式与国外学术研究范式融合,在加强与国外学术界交流的基础上,还可以从以下两个方面着手,创建全球化学术接口。一是建立“暂驻研究员”职位。暂驻研究员主要根据“年度主题”的定位进行招聘,所聘研究员主要来自国外顶尖大学,且必须积极参与组织内科研活动,并可能担任某个科研项目的带头人,聘期可根据国外研究人员学术休假时间调整,但至少要保证6个月以上。二是建立国际化的“访问学者”职位。跨学科组织可以从常规性研究项目(年度主题)的实际需要出发,吸引国际著名学者进行短期或长期访问,以保持与国外学术界联系,击穿跨学科组织的文化壁垒。

总之,为了释放每个科研人员的创造力,大学跨学科组织结构无边界变革是一种新趋向,在此基础上,以垂直边界、水平边界、外部边界和地理边界为突破口,打造扁平学术特区、形成前后型组织结构、嵌入三螺旋一体化和创建全球化学术接口,就是打造无边界跨学科组织的题中之义。当然,这种结构模式变革并非一蹴而就,而是一种寻求稳定和灵活的动态平衡过程。

注释:

①由于高等研究院的成立属于高校内部的事情,因此全国大学高等研究院的数量难以确切统计。本文所统计的高等研究院是综合邬备民在《大学高等研究院的现状、分类及其影响研究》和孙华在《高等研究院体制:普林斯顿的经验、挑战与改造》统计结果的基础上,再结合网络搜寻所得。所统计的高等研究院成立于不同时期,并且涵盖了不同科类,因此较能反映我国大学高等研究院的大体状况。

参考文献:

[1]杨超,等.学科发展趋势与跨学科组织模式探究[J].北京教育(高教),2017(6):22-25.

[2]吴志功.现代大学组织结构设计[M].北京:北京师范大学出版社,1998:1.

[3]邬备民.大学高等研究院的现状、分类及其影响研究[J].宁波大学学报(理工版),2017(3):118-121.

[4]会道网.我国迎来了“高等研究院”的井喷时代[EB/OL].(2018-11-15).https://www.acacon.cn/acainfo/acaview/advresinstituteage.html.

[5][英]J·D·貝尔纳.科学的社会功能[M].陈体芳,译.桂林:广西师范大学出版社,2003:269.

[6]朱健,等.地方高校协同创新平台的组织结构与运行机制——基于湖南省行业产业类协同创新中心的案例分析[J].中国高校科技,2018(9):23-27.

[7]文少保,杨连生.美国大学自治型跨学科研究组织——结构惰性超越、跨学科合作与运行机制[J].科技与管理,2010(5):133-137.

[8]茹宁,李薪茹.突破院系单位制:大学“外延型”跨学科组织发展策略探究[J].中国高教研究,2018(11):71-76.

[9][13][16][美]罗恩·阿什肯纳斯,等.无边界组织[M].姜文波,等译.北京:机械工业出版社,2017:3,116,2.

[10]符绍珊.企业组织结构模式创新研究[M].北京:中国经济出版社,2008:39-58.

[11]王松涛.无边界组织:企业组织结构变革的新模式[J].同济大学学报(社会科学版),2008(4):118-123.

[12][美]伯顿·克拉克.高等教育新论——多学科的研究[M].王承绪,等译.杭州:浙江教育出版社,2001:126.

[14]杨连生,等.跨学科研究组织发展的现实困境与突破路径[J].中国高等教育,2011(7):52-54.

[15]陈凯泉,等.矩阵化、虚拟化和联盟式:信息时代研究型大学的学术组织创新[J].高教探索,2012(5):22-28.

[17]罗英姿,伍红军.跨学科研究新型组织模式探析[J].学位与研究生教育,2008(7):51-56.

[18]李福华,徐建培.无边界管理与大学管理创新[J].高等教育研究,2009(6):46-51.

[19]焦磊,谢安邦.美国研究型大学跨学科学术组织的建制基础及样态创新[J].中国高教研究,2019(1):60-65.

[20]杨连生,文少保.问题制:当今大学跨学科研究组织发展的制度创新[J].中国高教研究,2009(10):22-25.

[21]刘志忠,黄竞超.高校创业教育课程项目化的内涵、必要性和策略[J].高等理科教育,2018(1):79-83.

[22][美]朱丽·汤普森·克莱恩.跨越边界[M].姜智芹,译.南京:南京大学出版社,2005:15.

[23][美]D·E·司托克斯.基础科学与技术创新[M].周春彦,谷春立,译.北京:科学出版社,1999:11.

(责任编辑 陈志萍)