21 世纪以来我国民族语言政策与规划研究文献的计量分析

范 波

20 世纪六七十年代以来,语言政策与规划研究越来越受到学界的关注,但直到1986 年联合国教科文组织在加拿大召开的语言规划学术讨论会上才首次以中国语言规划为议题,讨论了我国语言规划的基本情况。 作为社会语言学和语言社会学交叉研究的一个领域,民族语言政策与规划研究在中国日益形成了相对完整的理论体系、研究路径和方法[1]。 但迄今为止,鲜有研究从信息计量角度对我国民族语言政策与规划进行系统描述。 鉴于此,本文通过文献计量软件获取相关研究基础文献,考察其基本特征与趋势,指出其存在的问题及未来研究的方向,以帮助学者把握该领域的研究现状、前沿趋势和发展动态,提高学术研究的针对性和时效性。

一、研究工具及方法

本研究采用的知识图谱工具是由美国德雷塞尔大学陈超美应用Java 语言开发的信息可视化软件Citespace V5.0.R1。 该软件已经成为科学计量学普遍使用的新工具。 这一软件能够有效地帮助读者理解所从事的研究领域,它既能展示某个领域研究的整体情况,也能突出显示该领域发展历程中的重要文献[2]。

本研究将CNKI 数据库范围限于核心期刊与CSSCI 来源期刊,以“(民族)语言政策”“(少数)民族”“(民族)语言规划”及其叠加组合为主题词,通过高级检索查找2000-2020 年间发表的民族语言政策与规划研究文献,再通过人工筛除书评、报刊、会议通知、新闻以及不属于该研究领域的文章,最终得到287 篇论文。 随后,在Citespace 中对导出的Refworks 文本数据进行WOS 转换预处理,将转换后的文件再次导入Citespace V 5.0.R1 中。 “时间切片”设置为1 年;阈值为50%,即提取每个时间切片内频次出现排名前50 项;“节点类型”依据分析需要依次设定为作者、机构和关键词;“可视化方式”为静态聚类。 最后,通过绘制关键词共现图、关键词聚类图、关键词时区图(主题路径图)、突显词图、发文机构图和作者共现图,分析国内语言政策与规划领域研究的年代分布、作者分布、机构分布、研究热点、演进趋势等,以期了解该领域的研究力量、发展动态、热点和演进趋势。

二、民族语言规划与政策研究的时空分布特征

(一)时间分布特征

民族语言规划与政策研究文献的年代分布如图1 所示。 从图中可以看出,该领域发文数量整体呈上升趋势,研究历程大致可分为3 个阶段:(1)2000-2007 年,该阶段文献数量较少,主要是由于学者们早期相关研究处于起步阶段,发表的文章较少。 (2)2008-2013 年,该领域发文量呈显著上升趋势。 2013 年达到高峰值,共发表了36 篇。 (3)2013 年至今,发文数量总体比较平稳,基本上在每年20 篇左右。 2020年发文量最低是因为目前的研究只统计到2020年6 月的发文量。

图1 民族语言规划与政策每年发文量(2000-2020)

(二)空间分布特征

3.2.1 期刊来源

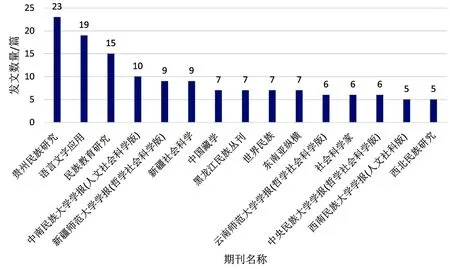

共有110 个期刊曾发表民族语言规划与政策领域的论文。 发文量较多的前15 个期刊如图2 所示。

图2 主要期刊来源及其发文数

发文量最多的是《贵州民族研究》和《语言文字应用》,这与这些期刊的办刊宗旨是一致的。 例如,《语言文字应用》着力于贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,致力于语言文字的规范化、标准化,努力促进语言文字应用学科的发展,因此发表了语言文字应用领域的许多学术研究成果。

3.2.2 作者分布

本文通过分析核心作者以及作者之间的合作两方面来讨论作者的分布情况。 核心作者是指在该研究领域具有重要影响力的科研工作者,其研究方向代表着该领域的重点和未来趋势,且很大程度上体现了该领域的研究水平[3]。而不同作者之间的合作可促进学科之间的交流和发展,从某种程度上也反映了研究水平和发展阶段。

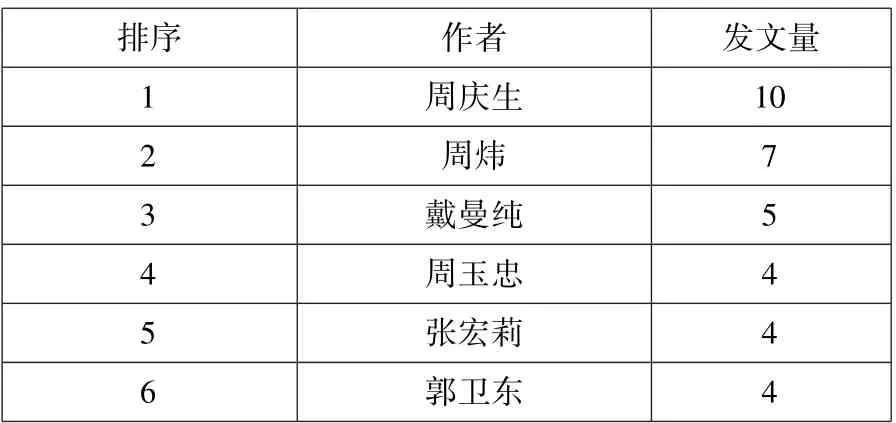

表1 核心作者分布情况

作者间的合作情况可以通过绘制知识图谱来反映,如图3 所示。

图3 作者共现局部图(阈值为0)

图中节点大小表示发文数量多少,研究者之间连线的多少代表合作的紧密程度。 可以看出,戴曼纯、郭卫东、周玉忠、张宏莉、潘海英、冯广艺、张晓传等核心作者与其他作者形成了合作网络。 每一个网络表示形成了一个研究群体。 节点间的连线较紧密,表明该群体内的作者有相对较强的合作关系。 然而,核心作者之间较少形成合作网络。 周庆生、周炜、郭龙生、康忠德等人与其他作者之间没有连线,说明他们与其他作者开展合作较少。 总体上,目前国内关于民族语言政策与规划的研究一共形成了8 个小合作群,但群体间的交流还不频繁。 这表明,中国学者之间的合作交流还有待加强。

3.2.3 机构分布

通过机构合作情况可知某一领域的研究力量分布。 借助研究机构合作图谱(图4)发现,中国社会科学院民族学与人类学研究所是发文量最高的机构,共发表论文16 篇,并与中央民族大学世界民族学人类学研究中心、暨南大学外国语学院、云南省社会科学院南亚研究所等形成了合作网络。 其次,新疆师范大学国际文化交流学院、教育部语言文字应用研究所、广西大学外国语学院、兰州大学外国语学院是发文量比较多的机构,他们是目前国内关于民族语言规划与政策的主要研究机构。 这些机构除了广西大学外国语学院外,都与国内其他机构形成了合作网络。 如中国社会科学院民族学与人类学研究所以及新疆师范大学国际文化交流学院分别与其他机构形成了比较大的合作网络,但是这些主要研究机构之间并没有形成合作。从机构的合作研究情况看,各个研究结构的合作交流力度不够,有待提高。

图4 研究机构分布图

三、民族语言政策与规划研究的热点与演进趋势分析

研究热点挖掘通过关键词共现来实现。 关键词是文章的主题提炼,能体现文章的核心内容,因此可通过关键词出现的频率进行统计和聚类分析,从而把握该领域的研究热点。

(一)关键词共现图谱分析

关键词共现图谱可以揭示该学科领域的研究热点。 共词分析法利用文献集中词汇对或名词短语共同出现的情况,来确定该文献集所代表学科中各主题之间的关系。 本文设置阈值TopN =50, TopN% =10, 得 到 网 络 密 度 为0.0081 的关键词共现网络图谱,网络节点488个,边数957 条。 其中节点数就是图中关键词个数,边数是关键词之间的连线数。 图中圆圈标志的大小代表关键词频次,频次越大,圆圈越大。 连线的粗细代表紧密程度。

如图5 所示,“语言政策”节点最大,频次为89,说明语言政策在文献中出现的次数最多,与搜索的主题也是相符的。 其次出现次数较多的是“语言规划”“少数民族”“少数民族语言”“双语教育”“语言教育政策”等,频次分别为35、20、15、14、12。 另外,中介中心性(Centrality)是对节点在整个网络中发挥作用大小的度量,一个节点的中介中心性越高,其在网络中的连接程度就越强,影响力越大[5]。 如果节点的中介中心性≥0.1,说明它是关键节点。 经统计可得排名前6 的关键词和中介中心性(见表2)。 一般来说,频次越高的关键词,中心性也较高。 但也有例外,如关键词“少数民族”的频次高于“少数民族语言”,但前者中介中心性略低于后者。

图5 关键词共现图

表2 中介中心性

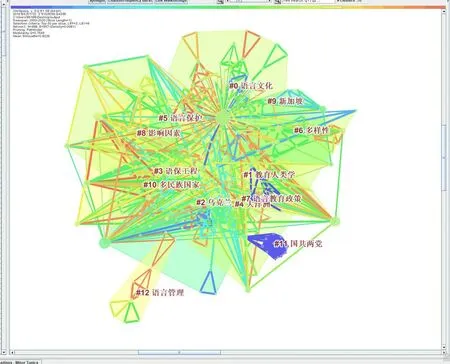

(二)关键词聚类图谱分析

关键词聚类是在关键词共现的基础上进行的。 聚类标签提取方式为对数似然率算法(LLR),其他设置为默认值,运行后可得关键词聚类图谱(图6)。

图6 关键词聚类图

图6 中关键词聚类共有12 类。 每个聚类是由多个紧密相关的词组成的。 聚类数字越小,该聚类中包含的关键词就越多。 图中modularity(知识图谱模块值/Q 值)均值为0.7549,silhouette(网络同质度/S 值)均值为0.8236。 一般来说,Q 值>0.3 意味着聚类结构显著,S 值>0.5意味着聚类是合理的[6]。 很明显,根据上述的Q 和S 值,此聚类效果比较好。 表3 给出了前6个聚类。

表3 聚类表

从表中可以看出,主要聚类的S 值均不低于0.8,表明聚类效果良好。 聚类大小代表每个聚类包括的关键词数量。 由表3 可以看出,最大的三个聚类分别是“语言文化”“教育人类学”和“乌克兰”,节点数分别为80,40 和39。 这些聚类在一定程度上体现了学者们在对应年份的研究热点。 其中,值得一提的是关于乌克兰语言规划与政策的研究。 乌克兰是一个多民族的国家,民族关系和语言状况比较复杂[7]。 乌克兰的历史很大程度上决定了语言政策及规划的复杂性,尤其是语言规划实施的有效性[8]。 乌克兰通用乌语和俄语,两者频繁的语码转化,形成了乌- 俄杂交语(surzhyk,该词带有贬义)。民族主义语言思想家认为乌-俄杂交语是俄语占统治地位带来的结果,他们试图提高乌语使用者的语言意识,认为区分乌语和俄语的能力决定一个人的语言文化水平。 正是因为有了这种态度,民众对代表乌克兰参加2007 年欧洲歌手大赛的流行歌手使用乌-俄杂交语感到十分愤怒,他们认为歌手用垃圾形象和破烂语言玷污了乌克兰文化。 乌克兰语言纯洁论者坚持乌语和俄语要有明显的区别和界限。 据统计,在1991 至2008 年间,乌政府共颁布了七十多条限制俄语使用的法令,涉及教育、大众传媒、政府公文事务等诸多领域。 这些法令大多由总统亲自签署或经过总统批准,因此具有相当高的权威性和强制性,对打压和排挤俄语起到了很大的促进作用[9]。 从2005 年起,乌克兰的“去俄罗斯化”达到前所未有的规模,禁止在乌克兰使用俄语的法律就达八十多项,还不包括那些总统和政府机构发布的指示和命令;此外,乌克兰宪法法院于2007 年年底通过《关于电影强制配音为乌克兰语的政府决议》,自2008 年起全部影片只使用乌克兰语,即便是配有乌克兰语字母的俄语影片也被视为违法[10]。 这些政策和规划对乌克兰的双语教育和民族语文的政策和规划研究都产生了重大影响。 从聚类图中也可以看出,聚类2 的平均年份为2007 年,“语言规划”和“民族语文”是该聚类中最突出的两个关键词。 这说明在2007 年前后学者们的关注点在这些方面,这与这些政策的实施也相吻合。

关键词的突显表明某一话题在某一年或者某几年成为学者们研究的焦点,见图7。 图中的keywords 为关键词,year 为检索数据的年份,strength 为突显强度,突显度越大,说明研究前沿越明显。 Begin 为某一关键词成为研究热点的起始年份,end 为中止年份。 从关键词的突显年份,即该研究领域在某一较短时段内追踪的热点,我们可以约略看到“国家通用语言文字”和“民族语言”是目前学者们关注的焦点。 较早的研究主要是语言文字,民族语文,新加坡的语言政策,语言立法等。 从关键词的突显强度来看,学者们的研究主要聚焦在语言规划、语言教育政策、语言资源、语言态度、新加坡和菲律宾等国家的语言政策等方面。

图7 关键词突显词图

四、民族语言政策与规划热点演进与趋势分析

图8 为民族语言政策与规划研究热点演进时区图谱。 该图谱以时间为横坐标,每一个圆圈代表一个关键词,该关键词的年份定位是目前所收集分析的数据中首次出现的时间。 关键词一旦出现,将固定在首次出现的年份,尽管之后论文中会再次出现该关键词,图谱中将不再显示,而是叠加在第一次出现的年份上。 圆圈大小表示词频,它们之间的连线表示关键词在时间上的演进趋势。

本文借助计量分析软件绘制出的知识图谱可以清晰地呈现新世纪以来民族语言政策与规划发展的基本脉络。 从图8 可见,民族语言政策与规划研究热点演进大致分4 个阶段①。

图8 关键词主题路径图(时区图)

第一阶段为2000-2002 年,主要研究关于少数民族的语言政策与规划。 该阶段研究相对成熟,这也与改革开放初期对语言政策与规划的高度重视紧密相关。 改革开放时期,全国语言文字工作会议(1986 年)召开,国家开始实行语言文字规范化、标准化、信息化(以下简称“三化”)政策。 另外,1991 年印发的32 号文件提出,少数民族语言文字要继续在各个领域中使用,并特别针对民族语文的“三化”处理提出了新任务[11]。

第二阶段为2003-2008 年,其关键词主要为“濒危语言”“双语教育”以及“少数民族”。值得一提的是濒危语言在这一阶段开始受到学者们的关注。 2006 年,孙宏开论述了濒危语言产生的背景、抢救、保存濒危语言的重要性以及语言濒危的主要特征及对策[12]。 濒危语言保护工作复杂艰巨,要科学理智地面对濒危语言保护工作的复杂性,防止濒危语言扩大化。 要根据中国国情确立语言濒危的标准,建立有中国特色的濒危语言研究理论体系[13]。 2007 年,《国家语言文字工作“十一五”规划》首次提出“重视语言资源的保护及开发利用是基本工作原则之一”。 同时,双语教育政策、语言立法及语言资源也逐渐引起学者们的关注。 2000 年,我国第一部语言文字专项法律《中华人民共和国国家通用语言文字法》颁布,在为建立国家语言法律法规体系奠定了坚实的基础的同时助力了语言治理工作的转型,将我国的语言治理及国家通用语言文字的使用推广,纳入了法治轨道,这标志着我国成功迈入了世界为数不多的语言法治国家行列,国家的语言治理,开始从人治走向法治[14]。 正是在这个意义上,李宇明提出,1986-2005 期间中国语言生活处于标准化与法制化时期[15]。

第三个阶段为2009-2011 年,这一时期的研究关键词主要为“语言生态”“教育政策”“语言教育政策”“民族语言”和“语言多样性”等。第二阶段中语言政策的关注度在第三阶段明显提升,并成为这一阶段的研究热点。 国家民族事务委员会2010 年发布的《国家民委关于做好少数民族语言文字管理工作的意见》第15 条规定要“加强少数民族濒危语言的抢救、保护工作”[16]。 “少数民族濒危语言抢救和保护”已被列入国家少数民族事业“十二五”规划,定名为“少数民族濒危语言抢救和保护工程”并由国家民族事务委员会主管,旨在调查20 种少数民族濒危语言,抢救记录语言资料,汇集出版《中国少数民族语言文字保护丛书》[17]。 2011 年,第十七届六中全会颁布的《中共中央关于深化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出,要“大力推广和规范使用国家通用语言文字,科学保护各民族语言文字”[18]。 随后,国家还出台了一系列相关政策和法规,启动了“语言资源保护工程”“少数民族濒危语言抢救和保护工程”等重大项目,取得了重要成绩[14]。

第四个阶段为2012 年至今,“一带一路”的发展使得学者们开始关注跨境地区少数民族的语言,语言战略、语言管理、跨境语言、国家认同、民族语言管理等话题逐渐成为目前学者们关注的焦点。 正如李宇明所说,“一带一路,语言铺路”[19],2013 年开始,“一带一路”倡仪的提出使得语言的重要性重新引起人们的高度关注。 当然,语言政策的制定受多种条件的影响,“一带一路”沿线国家和地区的社会语言环境、全球化浪潮、新语言观和语言需求作为“一带一路”倡议中语言政策制定的主要影响因素,是我国制定语言政策的重要依据[20]。 在“一带一路”倡议实施过程中,特别是在跨境分布的同一民族和语言使用地区,存在族群内部语言文化认同和不同国家语言文化认同的问题[21]。 这使得我国在制定和实施语言政策与规划的时候应更注重跨境地区少数民族的语言以及语言管理与规划。

四、讨论与结语

基于以上分析,可以发现:(1)从文献年代看,国内民族语言政策与规划研究在发文量上整体呈上升趋势。 在2013 年达到最高峰值,此后发文量处于相对稳定水平。 这与我国是2013年提出“一带一路”倡议,而“语言”对于“一带一路”建设的重要意义开始普遍受到人们的高度关注有密切关系。 (2)总体上目前国内关于民族语言规划与政策的研究虽然形成了一部分规模较小的合作群,但是群学者之间的合作交流及互动相对欠缺,稳定的核心作者群也尚未形成。 (3)从研究机构分布看,虽然各科研机构形成了一定规模的合作网络,但合作交流力度有待提高。 (4)从研究热点演进进程来看,目前受“一带一路”倡议的影响,学者们对民族语言政策与规划的研究逐渐转向跨境地区少数民族的语言,如语言战略、语言管理、跨境语言、国家认同、民族语言管理等,但是还未形成明显的研究热点。

结合前人研究和以上计量分析,笔者拟提出以下几点建议。

第一,民族语言政策及规划研究方法仍囿于民族志及单纯话语分析等传统研究方法,较为单一。 我国语言规划与政策研究国际互动力度远低于语言学其他学科,至今相关理论和方法的介绍仍然罕见,专业期刊基本没有,基本概念、理论和框架缺乏,导致低水平的重复,停留在历史过程的叙述和经验的总结[22]。 民族语言政策及规划研究应和语言学各方向研究有机结合,比如系统功能语言学为基础的社会符号研究、认识多模态研究以及认知语言学、认知心理学等领域的研究方法及成果都可被用于民族语言政策及规划的研究中来。

第二,我国与“一带一路”核心区多个国家拥有多种跨境语言。 但黄行和许峰[21]认为我国在语言身份认同、文字书面语体系的创制和完善、语言社会使用活力等级等方面,基本没有优势。 因此,我们需要结合当前境内外社会语言环境背景重新审视和调整我国现行的民族语言规划。 另外,需要加大力度保护和开发多民族语言文化资源,推动少数民族语言文化对外传播,塑造并展示我国多民族语言文化共同繁荣的国际形象,避免和消除国际社会对中国民族政策和民族文化发展存在的误解和偏见。 这些方面的研究还有待加强,因为这直接关系着怎样传播中国声音,对中华民族文化走向世界具有重要的战略意义和价值。

第三,以往关于少数民族语言的研究主要集中在语言政策、语言教育、语言濒危和复兴等方面,角度比较单一。 而作为社会语言学的一个前沿和热门研究领域,语言景观研究成果还比较少见。 语言景观是指公共空间内以标牌等为载体的可见性书面语言[23]。 语言景观也是语言政策的一种机制,可以反映少数民族语言在公共空间的生存状态和活力、少数民族语言与国家及国际语言的相互作用以及语言政策的实施情况[24],从而揭示特定社会背景下不同语言的权势和地位[23]。 语言景观研究有助于处理好普通话与少数民族语言的共生关系,促进民族语言和谐和文化繁荣发展。 这方面也需要学者加大研究力度。

注释:

①这与周庆生(2019:60)的划分并未完全一致。 他在梳理语言政策研究的脉络后将中国语言政策研究分为形成期(1949-1986 年),发展期(1986-2000 年),成熟期(2000-2006 年)和拓展期(2006 年至今)。 参见周庆生《中国语言政策研究七十年》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》,2019 年第6 期。