异位妊娠的CT与MRI表现及诊断分析*

1.黄梅县人民医院(湖北 黄梅 435500)

2.黄冈市中心医院(湖北 黄冈 438000)

陈 萍1 王 斌1 阮建新2

异位妊娠(EP)是常见妊娠并发症,是指孕卵于子宫内膜以外部位着床的妊娠,发病率在妊娠女性中为2%,是导致妊娠相关死亡的重要原因[1-2]。目前,异位妊娠的临床诊断主要是根据患者临床病史、β-人绒毛促性腺激素(β-HCG)检测及超声检查,关于其计算机体层摄影(CT)与磁共振成像诊断的报道尚不多见[3]。而临床实践中,该类患者往往以急腹症就诊而接受CT甚至MRI检查,故掌握异位妊娠的CT和MR征象至关重要。本研究对24例异位妊娠患者临床资料进行回顾性分析,以手术结果为对照,分析其CT与MRI特征,以期为早期诊断提供影像学依据,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料 资料来源于2017年2月至2018年7月我院收治的26例EP患者。其中年龄20~43(31.34±6.34)岁,有分娩史12例(顺产、剖宫产分别4例、8例),流产史14例;21例有停经史,停经时间为31~72 d,平均54.3d,均伴不同程度β-HCG增高。所有患者均因腹痛就诊,其中伴恶心呕吐6例,伴阴道不规则出血13例;14例完成CT检查,12例完成MRI检查。所有患者均经手术证实,异位妊娠部位:输卵管、卵巢、宫角、子宫瘢痕分别14例、4例、2例、6例。

1.2 检查方法 CT检查:应用西门子SOMATOM definition AS 64层螺旋CT机,进行全腹扫描。扫描参数:管电压为120kV,管电流为350mAs,层厚、层距均为5mm,螺距为1.375,床速为27.5mm/圈。先行常规平扫,再经肘静脉注入非离子对比剂碘普罗胺(370mg I/mL),剂量为70~90mL,速率为4.5~5.0mL/s,进行增强扫描,于对比剂注入后30s、50~60s、120~180s,采集动脉期、门静脉期、延迟期扫描图像。

MRI检查:仪器为西门子AVANTO 1.5T MR扫描仪及盆腔专用相控线圈,行盆腔轴位(T1WI、T2WI)、冠状位T2WI及增强扫描。扫描参数:轴位T2WI:应用快速自旋回波(FSE)序列,TR为3600ms,TE为107ms,层厚为7mm,层距为1.5mm,视野32cm×32cm,矩阵320×224;轴位T1WI:应用FSE序列,TR为540ms,TE为9.65ms,层厚为7mm,层距为8.5mm,视野32 cm×32cm,矩阵256×192;冠状位T2WI:FSE序列,TR为3800ms,TE为98ms,层厚为6mm,层距为7.5mm,视野30cm×30cm,矩阵320×192;动态增强扫描:TR为5.28ms,TE为2ms,层厚为6mm,层距为3mm,视野36cm×36cm,矩阵为256×256,经肘静脉注入0.1 mmol/Kg钆喷酸葡胺,于对比剂注入30s、50~60s、120~180s后分别采集动脉期、门静脉期、延迟期图像。

2 结 果

26例患者均无正常孕囊,其中7例存在不同程度宫腔扩大,伴有积液、积血。增强扫描显示,10例(输卵管妊娠8例,切口妊娠2例)周围血管增多,并伴血管进入肿块内部。15例(输卵管妊娠11例,宫角妊娠1例,子宫瘢痕妊娠3例)手术结果显示异位妊娠破裂,其中13例可见腹盆腔明显积血,2例显示盆腔积血。异位妊娠CT、MRI表现征象分布见表1。

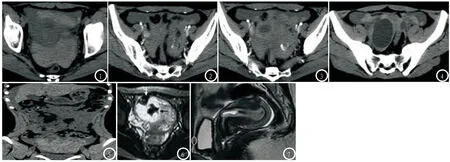

输卵管妊娠14例(其中10例行CT扫描,4例行MRI扫描):附件区厚壁囊性肿块5例,不均匀质信号肿块9例;4例MRI:T1WI显示妊娠囊周围环形高信号;增强扫描6例显示边缘/环形强化,8例呈不均匀强化;4例妊娠囊壁不连续;11例肿块与卵巢界限不清楚,3例分界清晰。图1-3。

卵巢妊娠4例(均行CT扫描):3例显示附件区厚壁囊性肿块;1例表现为混杂密度肿块,增强呈不均匀强化,肿块与卵巢界限显示不清楚。图4-5。

宫角妊娠2例(均行MRI扫描):宫角处混杂信号肿块,增强扫描显示边缘明显强化,肌层菲薄中断,子宫下段肌层连续性中断。图6。

子宫瘢痕妊娠6例(均行MRI检查):手术瘢痕部位肌层变薄、瘢痕明显拉伸,处在妊娠囊和膀胱之间,图7。2例MRI显示混杂信号肿块;4例妊娠未破裂,可见长T1、T2信号,病灶呈类圆形。

诊断符合率:14例患者术前CT诊断异位妊娠10例,符合率为71.43%;12例患者术前MRI诊断异位妊娠9例,符合率为75.00%。

3 讨 论

EP的危险因素主要包括腹部手术史、妇科炎症病史、留置宫内节育环、既往有流产史及异位妊娠史等[4-5]。EP发生部位95%位于输卵管,其他部位如卵巢、宫角、子宫瘢痕等相对较少[6]。其典型临床表现为附件区肿块、阴道不规则流血及腹盆腔疼痛等,超声具有特异性表现、为宫外妊娠囊[7]。EP是导致妊娠相关死亡的重要原因,早期诊断尤为重要。

CT与MRI检查虽不是EP诊断的首选,但常会作为急腹症的筛查手段,并可提供一些重要参考信息,特别是增强扫描可反映病灶血供,了解病灶与周围血管的关系,且根据对比剂外渗情况了解是否存在活动性出血[8]。

输卵管妊娠作为最常见的EP类型,其CT与MRI表现主要为:(1)输卵管因存在血肿而呈“腊肠样”扩张改变;(2)附件区肿块由于出血原因而出现密度不均信号,增强显示边缘强化;(3)腹盆腔积血征象[9]。本组14例输卵管妊娠均显示附件区肿块,且具有腹盆腔积血特征。输卵管妊娠可见后壁有类孕囊样结构[10],超声表现为“管环征”,本组可能由于病例较少,尚无该征象。孕囊既可呈现CT低密度,MRI表现为长T1、T2信号,亦会由于出血因素而导致密度、信号改变,对应于出血各个时期,CT、MRI增强显示肿块周围强度不一强化,超声呈“火环征”表现[11]。

卵巢妊娠的表现:附件区厚壁囊性肿块或混杂密度肿块,若无法观察到胎儿胎盘,则难以明确诊断。本组4例卵巢妊娠,经CT检查提示EP,但未能准确判断发病部位在于卵巢。宫角妊娠与间质妊娠发病部位不同,但通过CT、MRI表现难以鉴别。二者均表现为宫底肿块,肿块明显强化,呈“爪症”,并可能出现子宫肌层包绕孕囊,该征象提示孕囊并非处在子宫腔,MRI表现若出现孕囊与子宫内膜之间被连续性结合带所分离开来即可明确诊断[12],本组2例均具备此种表现。

表1 各部位EP的CT、MRI表现征象分布

图1-3 左侧输卵管妊娠。图1 盆腔可见明显积血积液;图2 输卵管扩张、积液;图3 输卵管周边见血管样强化,伴有子宫扩大及些许积液;图4-5 右侧卵巢妊娠。图4 附件区厚壁囊性肿块,局部壁显示不连续中断;图5 腹盆腔积液、积血明显;图6 宫角妊娠。T2WI增强显示孕囊明显强化,边缘肌层中断;图7 子宫瘢痕妊娠,手术瘢痕部位肌层变薄、瘢痕拉伸,T2WI显示孕囊呈高信号,伴随宫腔扩大、明显积液。

子宫瘢痕妊娠是指孕囊种植于前次剖宫产手术瘢痕部位的妊娠,CT、MRI扫描能够直观呈现孕囊处在子宫下段前壁,其诊断主要是根据瘢痕明显拉伸,瘢痕附近混杂信号肿块,MRI能够很好观察膀胱与孕囊之间变薄的肌层;此外,子宫瘢痕妊娠可由于植入物等侵入而引起子宫破裂。本研究中6例子宫瘢痕妊娠2例出现破裂,4例未破裂表现出瘢痕出孕囊,影像表现和既往报道[13]基本相符。

有研究显示,MRI对EP定位诊断及定性诊断的准确度均优于超声。本研究以手术为对照,14例患者术前CT诊断异位妊娠10例,符合率为71.43%;12例患者术前MRI诊断异位妊娠9例,符合率为75.00%;可见CT与MRI诊断EP准确度较高。

综上所述,EP发病部位以输卵管为主,不同部位EP有着类似的CT与MRI影像表现,即表现为子宫内膜以外部位的囊性肿块或混杂密度肿块,增强扫描显示边缘强化,腹盆腔积血等。因急腹症就诊的年轻女性患者若出现上述CT、MRI征象时,应充分考虑到EP的可能性,结合停经史、β-HCG检查等,及早明确诊断。