农业文化遗产旅游活化:旅游体验视角下的扎根研究

(中国地质大学(武汉) 经济管理学院,湖北 武汉 430074)

农业文化遗产作为一种新型遗产,是自然与人文的紧密结合,具有经济价值、社会价值、生态价值与文化价值[1]。在现阶段我国发展生态经济、文旅融合背景下,以旅游的形式来认识和利用我国的农业文化遗产资源,意义重大[2]。农业文化遗产内涵观念构成了当代生态农业的产生基础,其丰富的生物系统可满足当地社会经济与文化发展的需要,不仅有利于区域可持续发展,保护人类文明的历史价值,对人类的生存和发展同样也具有指导意义[3]。中华民族的祖先在历史上创造了丰厚的农业文化遗产,维护了我国农业生物多样性、可恢复的生态系统,对弘扬与传承民族文化、增进民族团结、丰富人民群众的文化生活具有重要意义[4]。旅游和文化遗产地结合是很好的形式,如何在坚持人与环境共荣共存、可持续发展下对我国农业文化遗产进行活化利用是值得深入思考的问题。

游客作为旅游活动的参与核心,游客体验在文化遗产活化中尤为重要。旅游业与农业的耦合发展是体验型农业旅游,因地制宜、合理规划,能持续、和谐、健康地促进社会发展[5]。采取科学的策略,加以引导激活旅游者需求,静态的遗产资源活化能够丰富旅游者体验,既能够商品化也能保护原真性,有利于遗产的可持续发展[6,7]。本文运用深度访谈法,借助Nvivo11软件对访谈文本进行编码分析,对云南省普洱市古茶园遗产地游客体验及相关旅游活动进行了研究,探索了旅游活化和旅游体验关系过程模式,以期为提高遗产地游客体验及开展相关旅游活动提供理论参考。

1 文献回顾与综述

1.1 旅游体验

随着旅游的深入发展,游客在旅游过程中不再满足单一的参观模式,期望获得精神层面的感受[7]。游客希望获得高质量、舒畅而独特的旅游体验,而旅游目的地通过为游客提供符合预期的旅游体验,达成自身目的[8]。从现象学的角度而言,体验旅游是旅游发展的一种趋势[9]。旅游景区的核心任务也有所转变,不仅需要提供旅游产品与服务,还需要主动为游客创造印象深刻的旅游体验[10]。体验旅游反映出人们旅游需求的转变,标志着现阶段社会经济发展新的方向[11]。

1.2 农业文化遗产

联合国粮食及农业组织将农业文化遗产定义为“GIAHS”,学者们从不同角度对其进行了定义。从文化角度而言,农业文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产[12];从物质形态而言,农业文化遗产包括农产品和农业集体创造物,如农业文化景观、生物景观、建筑物等[13]。从GIAHS定义角度出发,农业文化遗产包括广义和狭义概念[14]:狭义的农业文化遗产指人类创造的农耕生产经验系统;广义的农业文化遗产指人类创造的所有农业遗产[2]。从概念上看,农业文化遗产更强调对某种传统农业知识和农业技术的保护,与其他世界遗产类型相比,它专属于农业的遗产类型,是一种更加注重人地和谐的活态的复合型遗产[15]。

云南省普洱市古茶园历史悠久,具有自然和文化特征[16],是历史上茶马古道起点、普洱茶生产贸易地,被称为“世界上地势最高的文明文化传播古道”[17]。云南普洱也是世界茶树的原产地,拥有面积最大的古茶园、数量最多的野生茶树群落保存区,悠久的制茶历史,培育出风格独异的民族茶道、茶艺、茶俗等内涵丰富的茶文化,不同民族对茶的制作和饮用更是各具特色,代代相传[18]。

1.3 旅游活化

遗产的旅游活化是基于游客体验,将静态文化遗产资源生动化,在体验经济下丰富旅游者体验的一种旅游开发手段。让物质形态和非物质形态文化遗产再次走进人们生活,通过商业化开发来保护遗产,保持遗产活力,实现其可持续发展[19]。 “活化”最先在探索遗产保护与妥善解决民生问题的过程中被引入,强调通过注入活力将文化遗产从静止状态转变为活性状态,以利用促保护,使其符合现代社会的需求[20]。从旅游资源和产品角度,遗产活化就是把遗产资源转化成旅游产品。遗产资源活化既要让旅游产品受旅游者欢迎,又要保护好前人留下的遗产本体。遗产旅游化就是一种遗产活化,实现把遗产转化为旅游产品同时也能保护传承遗产[21]。由此可见,遗产商品化催生遗产活化,激发遗产从其无活性转变为活性,在保证真实性、保护与传承遗产的前提下,将其开发为文化旅游产品[22]。旅游活化是文化遗产活化传统生活及生活环境较好的方式,活化必须考虑涉及利益主体:遗产地居民、旅游者、政府部门、从业者、相关开发商等[23]。

2 研究设计

2.1 扎根理论质性研究法

扎根理论是从社会过程分析角度来不断抽象概括原始资料,并建立理论的一种方法[24]。Glaser 和Strauss基于建立反映社会现象的理论目标,提出了扎根理论的方法,它从真实鲜活原始资料获取信息,通过开放式、主轴式、选择式三级编码将原始信息层层递进,科学严谨地抽象出新的理论,最终有效提取策略和方法[25]。

2.2 收集数据

本文运用访谈法、问卷法来完成数据收集。通过文献阅读,关注旅游体验、农业文化遗产、旅游活化相关理论,了解其研究进展包括研究成果及不足、科学的研究思路和方法,为本文研究提供了科学依据和有效借鉴。对参加“云南普洱古茶园遗产地茶文化访学之旅”的25名游客进行调研,在调研游客之前通过和本次访茶之旅组织方访谈,同时通过小样本线下半结构问卷获取游客在茶文化旅行中的基本需求和偏好,形成访问提纲对游客的旅游体验及相关旅行内容进行提问,通过“访茶之旅中接触到的茶文化项目有以下哪些类别?”、“在本次访茶游学中哪些环节给您留下深刻印象?”等问题完成游客对本次旅行的相关资料收集。

2.3 利用Nvivo11软件处理收集数据

把数据导入软件中,根据访谈文本在Nvivo11软件中建立对应的节点并进行编码。运用扎根理论研究方法对访谈文本资料进行三级编码分析[26]。首先,筛选出游客旅游体验基本需求、茶文化遗产地旅游内容、游客印象深刻的游客旅游体验3个层面;其次,通过提取的节点将文本信息转化分类;最后,根据研究内容系统地、递进式呈现资料,便于引出有效的结论。

3 结果及分析

3.1 对游客体验需求进行编码

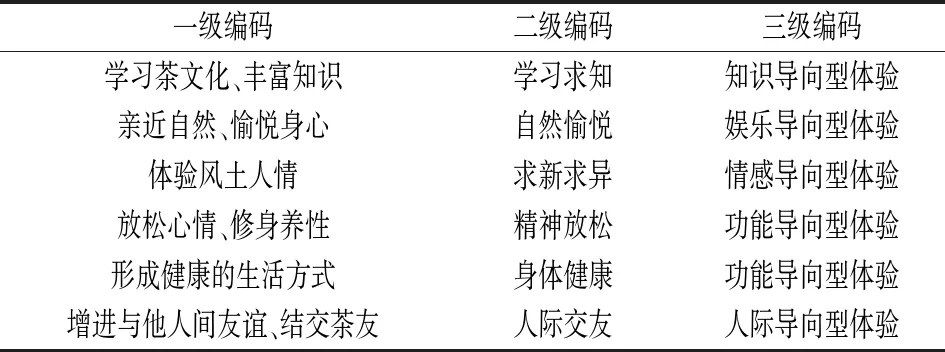

依据Nvivo11软件对游客访谈资料分析,整理出游客在云南普洱古茶园遗产地最核心的旅游体验需求为学习茶文化、丰富知识,亲近自然、愉悦身心,体验风土人情,放松心情、修身养性,形成健康的生活方式,增进与他人之间友谊、结交茶友等6项。在此基础上,对这6项继续二级编码,得到新的6项节点----学习求知、自然愉悦、求新求异、精神放松、身体健康、人际交友,发现游客旅游体验需求有明显价值导向[27]。继续进行三级编码,得出游客旅游体验需求主要有知识导向型体验、娱乐导向型体验、情感导向型体验、功能导向型体验、人际导向型体验等5种形式,结果见表1。农业文化遗产旅游活化是以游客体验为导向的旅游利用手段,依据云南普洱古茶园遗产地游客的核心体验需求,农业文化遗产的旅游活化需要从这5个方面进行考虑。

表1 云南普洱古茶园遗产地游客体验需求扎根分析

3.2 对游客印象深刻旅游内容进行编码

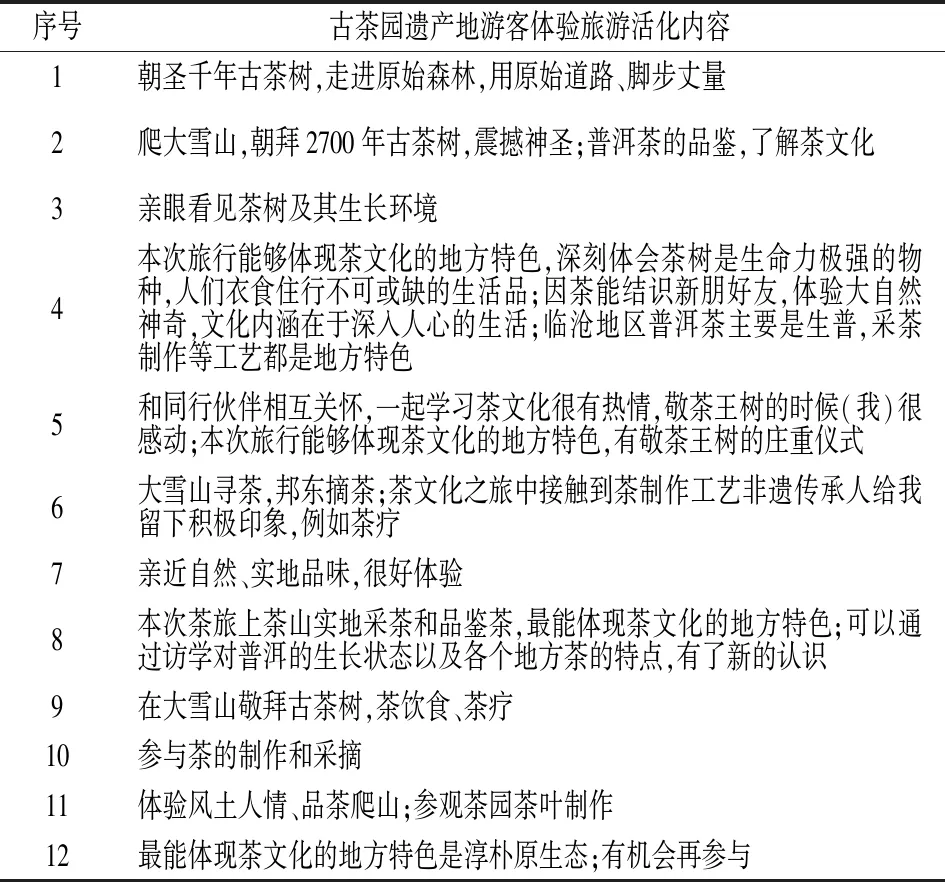

通过对被访者访问调研获取信息,利用Nvivo11进行编码得到游客体验深刻旅游内容的第一级编码信息,编码整理出古茶园遗产地游客体验下旅游活化内容共12条;通过游客对旅行过程内容体验感受挖掘[28],得出古茶园遗产地旅游活化内容,结果见表2。

在表2材料的基础之上,运用Nvivo11软件对一级编码进行继续编码,得到9个新节点即二级编码,继续进行编码,得出新的5个节点,包括:有庄重仪式感的朝圣千年古树的文化情感体验项目;走进原始森林,参观生态茶树、体验茶疗的生态康养类体验项目;观摩完整的非遗传承人制茶过程和学习体验茶道礼仪、茶艺的文化科普类体验项目;体验上茶山采茶、制茶、品茶的休闲农业类体验项目;体验风土人情,参加茶文化交流会、茶叶品鉴会茶并因茶结识新朋好友的文化交流体验项目(表5)。云南普洱古茶园遗产地旅游活化基于游客体验主要从这5个方面展开,旅游活化最根本的立足点在于根植游客旅游体验,了解游客旅游体验需求并针对游客体验进行遗产地旅游开发[29]。

表2 游客印象深刻旅游内容开放式编码

表3 游客体验下旅游活化内容轴心式编码和选择性编码

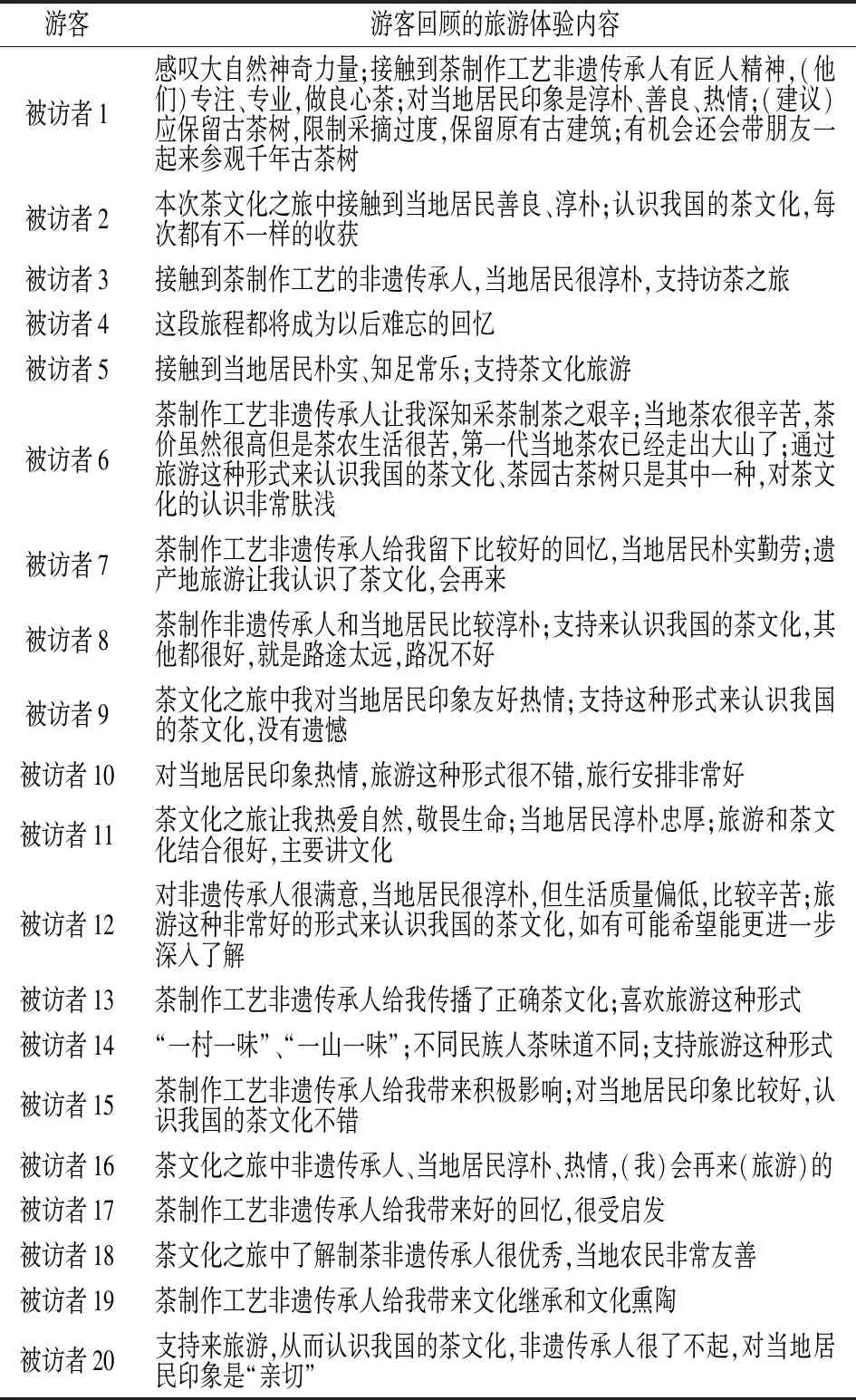

3.3 对游客回顾体验进行编码

对访谈问卷资料用Nvivo11软件整合分析,得出20条游客对本次旅行结束后的体验回顾和对下次旅行的新期待(表4)。继续进行编码,得到游客对原生态环境认可度很高,并认为这段旅程都将成为以后难忘的回忆;体验到茶园地域特色,“一村一味、一山一味”,不同民族人茶味道不同;有机会还会来,带朋友一起参观千年古茶树。同时,对茶制作工艺非遗传承人印象很好,认可其匠人精神、专注、专业、良心茶;接触到当地居民印象淳朴、善良、热情。也有未满足旅游体验需求,如保留古茶树,限制采摘过度,保留原有古建筑;旅游和茶文化结合很好,目前还比较肤浅,需要提升农业文化遗产的文化深度;改进基础设施社会条件,提高农民生活水平;茶农制茶采茶艰辛,因此茶价很高;生活质量偏低,应提高其生活质量;发展生态旅游,坚持可持续发展。

表4 游客回顾体验内容和意见开放式编码分析

4 结论与建议

4.1 结论

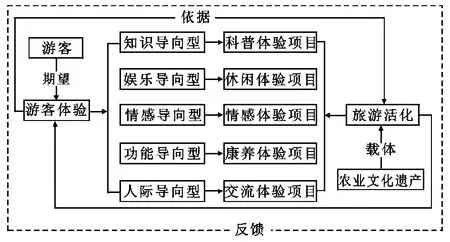

本文通过Nvivo11软件扎根分析了云南普洱古茶园遗产地游客体验及相关旅游活动,结果发现游客旅游体验需求具有明显价值导向。农业文化遗产旅游活化实际是以游客体验为导向的旅游利用手段,旅游活化最根本的立足点在于根植游客的旅游体验,了解游客的旅游体验需求,并针对游客的体验需求进行农业文化遗产地旅游开发,发展生态旅游。游客旅游体验价值导向是旅游活化的依据,游客满意旅游体验是对旅游活化的反馈。游客旅游体验包括知识导向型、娱乐导向型、情感导向型、功能导向型、人际导向型,对应的农业文化遗产可开发科普体验项目、休闲体验项目、情感体验项目、康养体验项目、交流体验项目。

游客旅游体验类型具体包括(图1):①知识导向型农业文化遗产旅游活化。对于以学习求知为主要需求的游客,农业文化遗产地可开发科普体验项目,包括学习手工制作技艺、了解原生态自然知识、学习体验礼仪文化等,把农业文化遗产中生产技艺和科学知识、风俗习惯等引入大众面前,以满足体验者学习的需要。②娱乐导向型农业文化遗产旅游活化。对于亲近自然、愉悦身心为主要需求的游客,可依据农业文化遗产地特色开发休闲体验项目,通过开展实地参与性活动、品尝当地农副特产美食,让游客感受到趣味和放松,同时带动农业文化遗产农产品的销量。③情感导向型农业文化遗产旅游活化。农业文化遗产是自然和人文的结合,为满足游客求新求异、体验风土人情需求,可开发情感体验项目,敬畏、热爱自然,举办朝圣文明仪式,突出庄重仪式感。通过旅游项目,传递热爱自然、保护农业文化遗产的情感价值观。④功能导向型农业文化遗产旅游活化。精神放松、身体健康是游客关心的功能性康养需求,在农业文化遗产地实施康养体验项目优势在于,可把当地历史、文化融入开展的旅游项目中,如徒步、登山、养生休养体验,给旅客营造良好的氛围。⑤人际导向型农业文化遗产旅游活化。农业文化遗产的交流体验项目可满足游客的人际交友需求,应依据当地情况举办农产品交流品鉴会、文化交流会,不仅能促进同行朋友间的交流,结交志同道合的朋友,增加游客的体验价值,还能提高农业文化遗产地农产品的知名度,带动当地经济发展。

图1 农业文化遗产旅游活化和旅游体验关系过程

与先前学者从农业、旅游等宏观产业视角[30]研究农业文化遗产保护与开发模式和探索社区、居民对农业文化遗产旅游开发感知[2]来增加其满意度相比,本文从游客个人角度对农业文化遗产旅游活化进行了扎根探究,发现游客体验和旅游活化之间相互关联,并探究了在农业文化遗产开发中旅游活化和旅游体验关系,二者有机互动能够实现多主体共同参与。不足之处在于:①本文仅选取云南普洱茶文化遗产地进行案例研究,未来应增加其他类型农业文化遗产进行对比研究。②应进一步通过大规模问卷进行探索性因子分析、结构方程模型加以检验。

4.2 建议

根据游客体验访谈资料,可以看出农业文化遗产是一个多元生态整体,基于游客体验下农业文化遗产旅游活化是一个良性互动的过程,其保护利用需要综合考虑游客、开发者、政府、社区居民等主体,遵循地方情况,避免粗放、同质化开发。据此提出以下建议:①为吸引农业文化遗产地游客,应立足游客需求进行产品开发。关注游客知识、娱乐、情感、功能、人际多样的需求,农业文化遗产开发和规划从产品线路设计、活动内容、交流形式要融入这些元素,从而让游客获得满意的旅游体验。②规划开发者要注重农业文化遗产的文化性、生态性与休闲性。结合遗产地方特色,从科普体验、休闲体验、情感体验、康养体验、交流体验来定位开发特色农业旅游产品,发挥地方文化精英如非遗传承人模范作用,利用旅游发展生态农业,增强可持续能力。③政府作为管理者应积极参与其中。地方政府应切实保障农民收入,改善农民生活条件,让农民获得收益;对地方农业文化遗产坚持保护第一,合理开发,走可持续道路,努力改善基础设施条件,提高遗产地的可进入性。④对于当地居民,民风淳朴善良是吸引游客的一个重要因素,要提高热情好客的服务意识,让游客感觉亲近和真实。同时,当地居民要积极参与宣传和服务工作,在接待和交流中充分展示民族特色和地方文化。