空射诱饵发展的新模式研究

罗敏芳,付 凡,张 维

(1.航空工业洪都,江西 南昌,330024;2.空军装备部驻南昌地区军事代表室,江西 南昌,330024)

0 引言

随着二战时期雷达的面世,以雷达为核心的地面防空系统对空中进攻作战造成了极大的威胁,由其导致的飞机战损率已经超过空中防御战机。因此,防空压制已然成为空中作战的首要任务,其目的就是为了瓦解、破坏和摧毁以雷达为基础的防空网络系统。然而,近年来,随着雷达、电子对抗技术的极大推动和一体化综合防空反导系统的快速发展,对敌地面防空系统进行压制越来越困难,已成为目前空对地作战中样式最复杂、风险最高的作战方式之一[1]。为应对与日俱增的威胁,以美国、以色列为代表的发达国家在经过多次实战后,不仅积累了较为成熟的防空压制战术战法,而且发展了一批诸如反辐射无人机、空射诱饵等无人化武器装备。它们成为了防空压制武器装备体系的重要补充,其自身的不断发展以及基于这些装备的防空压制手段的不断创新,未来防空压制作战将呈现作战效能更高、飞机战损率更低、人员伤亡更少的发展趋势。

1 国外主要现役的空射诱饵

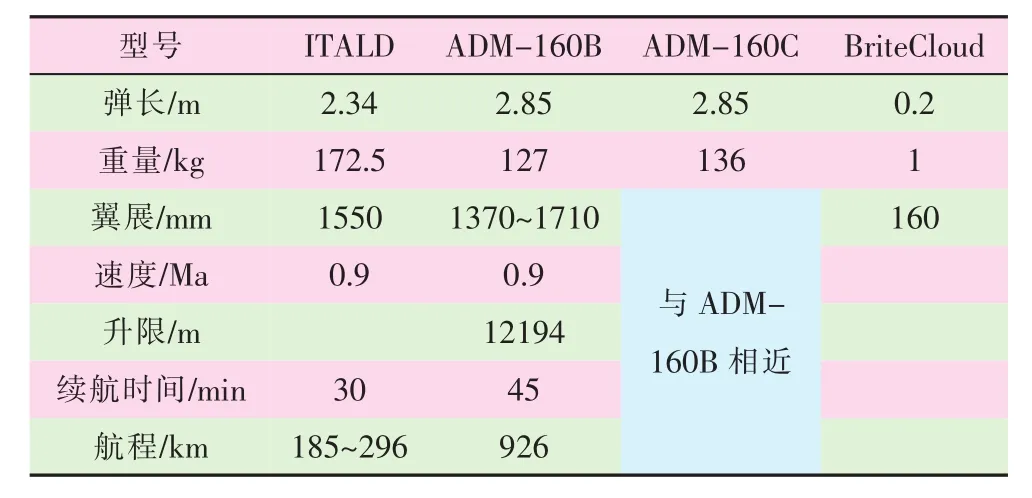

空射诱饵自美国1955年提出研制计划以来,历经了60多年的发展,并先后参加了近代以来的越南战争、第五次中东战争、海湾战争等多次作战。在实战中经过了多次升级换代,目前国外典型的现役空射诱饵主要有MALD、ITALD及BriteCloud等,其主要技术指标见表1。

1.1 美国MALD

MALD是美国DARPA于1995年提出的,第一代MALD军方代号为ADM-160A,2002年因性能不满足实际作战需求被迫终止。现役的MALD是美国DARPA与空军联合支撑,雷神公司研制生产的ADM-160B与ADM-160C,截至2017年,雷神共交付超过4000枚,其中ADM-160C占据超过60%。

ADM-160B长2.85米,重126千克,头部装备有雷达回波增强装置,可逼真地模拟B-52、F-15、C-130等多种类型的战机,同时通过RCS数据库的更新,还可模拟出盟军的主要作战飞机。最大航程926千米,巡航速度可达0.9马赫,在9000米高空飞行时可提供超过45分钟的续航时间。ADM-160C(见图1)在ADM-160B的基础上加装了干扰机,可分时工作在诱饵模式与干扰模式,外形尺寸及作战性能与ADM-160B 相当[2]。

图 1 MALD-J(ADM-160C)

根据雷神公司的发展设想,MALD未来将呈现系列化发展态势。目前计划发展的主要有海军型MALD-N、载荷型MALD-V、数据链型MALD-X等。

1.2 以色列的ITALD

在空射诱饵的发展上,以色列紧随美国步伐,在20世纪70年代,发展出了其第一代空射诱饵Samson,并在1982年贝卡谷地大空战中使用。此后,以色列又与美国合作,发展了第二代空射诱饵——战术空射诱饵TALD。TALD为无动力滑翔式诱饵,有两种衍生型,分别是装备雷达信号增强器的RF-TALD与携带金属干扰箔条的Chaff-TALD[3]。目前,以色列在役的空射诱饵为ITALD(见图2),它是TALD的改进型,在后者基础上加装了涡扇发动机。

图2 ITALD

ITALD长2.34米,重172.5千克,最大航程为296千米,巡航速度可达0.9马赫,能提供超过30分钟的续航时间。

1.3 意大利/英国的BriteCloud

BriteCloud导弹诱饵系统由意大利Leonardo-Finmeccanica公司研制,英国空军验证。其核心部件是一套基于数字雷达频率存储的主动诱骗干扰机,安装在55毫米闪光弹大小的组件里。通过这套小型大功率诱饵干扰机,可以诱导或干扰空空、地空雷达制导导弹。BriteCloud可安装于标准的55毫米闪光弹布撒器中,目前已经应用于英国的“狂风”战机。在2013年的验证试验中,一批全功能的BriteCloud成功从“狂风”战斗机的闪光弹布撒器中投放,所有诱饵都能按规划探测威胁雷达并成功对其实施干扰[4]。

2017年,Leonardo公司又推出了一型新的诱饵弹,名为“BriteCloud218”,外形较原型变化较大,改圆形截面为矩形截面,长约203毫米,宽25.4毫米,高50.8毫米,重0.5千克。该尺寸与F-15、F-16战机上配备的曳光弹发射器标准一致。目前正在拓展用户范围,英国的“台风”、丹麦的F-16和瑞典的“鹰狮”等战斗机正在进行匹配性验证试验。

表1 几种典型诱饵主要技术指标

2 典型使用方式

空射诱饵在第五次中东战争、海湾战争、科索沃战争等战争的压制防空作战中均有使用,从其承担的使命任务来看,主要有诱敌开机刺探情报、编队佯攻掩护主攻、引敌火力战机自卫等三种使用方式[5]。

2.1 诱敌开机刺探情报

地面防空系统对抗压制防空作战的一大常规手段就是关机静默,这种情况下,传统的压制防空手段无法获取雷达辐射参数与方位,给压制防空作战带来极大的障碍。这时,可以使用诱饵模拟真实战机突防的虚假空情,诱迫敌静默雷达开机照射,使其信息数据暴露,并配合其他侦察装备获取敌方情报。贝卡谷地空战中,以色列就是以这种方式获取了在第四次中东战争中给其造成重大损失的SA-6防空导弹系统的详细情报的,并基于此,一举摧毁了叙利亚部署在贝卡谷地的防空导弹阵地。

2.2 编队佯攻掩护主攻

海湾战争的“闪电战”模式,至今仍令世界为之震惊,也对战争样式的变革产生了极大的推动。这一作战样式的成功实施,除了依赖其力量的绝对非对称性外,出其不意的突袭也是一个重要因素。利用强大的电子干扰作掩护,大批空射诱饵模拟出主攻机群,使伊军信以为真,当其集中防空力量进行反击时,美军真正的主攻部队从不同方向进行突防,达到了作战的突然性。这种以电子诱饵干扰为先导的战法早在1986年空袭利比亚中就已成雏形,海湾战争中更是发展成熟,以至于美军后来的几场战争几乎都是采用这种作战模式。

2.3 引敌火力载机自卫

战机进入敌防区内执行肃清敌潜在威胁的任务时,可能遭到敌方隐蔽雷达突然的反击,给作战带来极大的风险。这种情况下,战机可携带空射诱饵执行任务,一旦作战飞机受到地面防空武器和空空导弹的拦截,在雷达告警设备发出安全警告后,战机迅速投放空射诱饵,对防空武器制导雷达和机载火控雷达实施诱骗式干扰或压制干扰,诱骗来袭武器攻击诱饵,保护作战飞机安全。

3 空射诱饵发展的新模式

随着地面防空系统与压制防空体系的博弈与螺旋式发展,压制防空作战提出了低战损、低伤亡、低成本、高效能的要求,进一步推动空射诱饵出现了新的使用方式与发展模式。

3.1 “连骗带打”的组合使用

跳脱于传统MALD执行任务比较孤立的问题,立足最大限度发挥空射诱饵效能、降低防区近距压制防空的风险,在美军现阶段压制对手防空系统的手段中,提出了一套由MALD系列主动式诱饵与HARM反辐射导弹、JSOW隐身武器联合组成的连骗带打的组合手段:MALD先试探出敌方的防空系统,找出敌方的雷达和发射阵地方位,然后由HARM和JSOW对其精确打击。

其中HARM用于敌方雷达阵地暴露后,迅速锁定并摧毁对方的雷达系统,提供防区打击与实时制导能力,以及对时间敏感目标的超音速精确打击能力。

JSOW是一种集成了GPS/INS的制导滑翔武器,可提供全天时全天候的防区外精确打击能力。可在敌人主防范围外由载机投放,其低雷达截面积和低红外特征,确保了它在对严密防卫目标进行打击时的生存性。

3.2 低功率网络化新发展

除了联合反辐射打击、隐身防区外精确打击推出一套连环拳式的使用方式外,为应对未来战争的变革以及美国绝对非对称优势的削弱,美军还提出低功率网络化的新发展模式。2014年,美军发布新版《电子战政策》,提出其“第三次抵消战略”,其重点关注打赢未来以精确制导武器为主要手段的战争,主要用于“抵消”在区域拒止作战中主要对手在武器数量、质量、规模等方面的相对优势。2015年又发布名为《决胜电磁波:重塑美国在电磁频谱领域的优势地位》的研究报告,提出“低-零功率”电磁频谱作战概念。主要涉及利用网络化低功率诱饵对敌方传感器实施抵近式干扰、无源雷达或无源相干定位系统等,重点强调研制网络化、自适应、多功能与小型化等的电磁频谱战系统。

3.2.1 低功率小型化

美国的第三次抵消战略,目的就是想利用低功率小型化平台代替传统大功率高价值平台作战。一方面,单机外形尺寸缩小及配置降低,可减小雷达特征与降低成本,并通过突防抵近作战,达到或超过高价值平台的作战效能;另一方面,在面对非对称优势不明显的对手时,低功率小型化平台为进行对消战提供了明显的成本优势。

针对MALD的作战能力,美国有部分专家认为,其用于载机防区内作战的应急自卫是一种能力浪费,因为从载机被雷达锁定到地空导弹完成打击,整个过程时间不过数分钟。基于载机应急自卫的作战需求,麻省理工学院研发了一款名为“萤火虫”的空射诱饵。该诱饵长约43厘米,直径约6.5厘米,机身采用3D打印的钛合金外壳,前半部安装有诱骗任务载荷与飞控系统,后半部装有微型火箭发动机,在空中发射后,可以以0.8马赫的速度飞行2~5分钟,足够抵御防空导弹的一轮攻击[6]。

该诱饵目前是以多架集束式装于专用吊舱中,作战时可单枚或多枚集群投放。美国正计划进一步减小“萤火虫”的体积,使其未来可直接安装到机载干扰弹发射器中,既提升载机的携带数量,又不占用载机的武器挂点。

3.2.2 分布式网络化

“低-零功率”作战概念不仅关注单平台的低功率化,更关注低功率平台的集群化网络化,通过对能够相互联系、具备协同能力的无人机集群使用,分散对手防御焦点,削弱其防御能力。美国海军研究院在2012年公开发表了一篇名为《无人机蜂群攻击》的研究报告,分析了多架无人机从各个方向攻击驱逐舰的作战情况并进行了数百次模拟,结果表明,在应对8架无人机群攻击时,即便防空能力强大的“宙斯盾”系统也显得力不从心,有2.8架无人机能够避开其多层拦截系统,如果无人机群数量增加到50架,那么防御系统只能拦截到前面7架左右。

在其高价值平台面向主要对手的非对称优势逐渐弱化后,美国开始寻求作战样式的变革。美国国防部、海军与空军纷纷提出了各自的低成本无人机集群研究项目。

1)DARPA的“小精灵”项目

在作战概念转变的背景下,DARPA于2015年9月发布“小精灵”项目(其设想图见图3),旨在通过大型载机释放和回收大量廉价的无人机,并通过携带的各种光学/雷达侦察、电子战设备来对抗敌方防空系统。其研究核心是一批携带有侦察、诱骗、干扰等电子战载荷、具备组网与协同功能的无人机“集群”,主要用于离岸侦察与电子攻击任务,并在任务完成后对幸存无人机进行回收。

图3 “小精灵”设想图

项目周期预计4年,分为三个阶段进行,目前正处于第3阶段,初步计划是2020年完成演示验证试验。DARPA设定的装备规划是1000架“小精灵”无人机。

“小精灵”项目充分联合了“网络化”与“电子战”这两大要素,网络化方面,可实现快速发射后的即时组网能力,电子战方面,可实现对敌防空压制、通信干扰、赛博攻击等多方面能力。

“小精灵”无人机的设计作战半径926千米,作战半径处的巡航时间1~3小时,速度不低于0.8马赫,设计载荷54.5千克,载荷功率在800~1200瓦。每次可由运输机携带不低于20架,回收成功率不低于95%。

2)海军提出的LOCUST项目

2015年4月,美国海军研究办公室公布了其负责的低成本无人机集群技术(LOCUST)项目进行的一系列技术验证工作,包括发射可携带诱骗、干扰等不同任务载荷的“郊狼”无人机,以及完成了9架无人机完全自主同步和编队飞行的技术验证。

LOCUST项目重点关注无人机的自主性,无人机之间可以进行信息共享,在进攻或防御任务中实现自主协同工作。可以使有人飞机和传统武器系统解放出来去完成更复杂的任务,降低了作战人员面临的风险。

LOCUST项目采用的验证无人机是2004年为海军声纳槽无人机项目设计的郊狼无人机,它可通过空射声纳浮标发射器进行发射,是一种典型的管式发射、低成本可消耗无人机。作战时可大规模发射以淹没敌人,为海军提供优势。

3)空军提出的微型无人机集群项目

2016年,美国空军发布的《2016-2036年小型无人机系统飞行规划》特别提出了“蜂群”、“编组”、“忠诚僚机”和“诱饵”4种作战概念,以及将其用于压制/摧毁敌防空、打击协调和侦察、反无人机、超视距运用等10项任务,隐含了一种将“蜂群”与“诱饵”概念融合用于压制/摧毁敌防空任务的可能性。

同年,空军进行了基于蜂群概念的微型无人机集群的开发研究,已经开发了机群防碰撞算法,但该研究目前还处于实验室阶段。

根据美国空军设想,空军可以为某项任务投放5~6架无人机,这些无人机携带不同的传感器而协同工作,可用于迷惑敌方雷达系统和压制敌方防空系统。值得一提的是,美国空军甚至计划将小型无人机群用于炸弹或武器的投放。

4 空射诱饵的发展建议

从国外装备研制与项目研究的情况来看,其空射诱饵的发展呈现小型化低成本、集群化高协同的发展趋势与特点。尽管我国积极倡导和平发展,但周边局势依然异常复杂,台海方向、中印边境、南海岛礁随时有可能爆发冲突甚至局部战争,加之美日韩的军事介入,我国将面临对手众多、防空密集、装备先进、战法前卫的复杂作战环境。然而在我国压制防空作战装备体系中,空射诱饵相关装备的基础相对薄弱。综合以上因素,对我国未来空射诱饵的发展提以下几点建议:

4.1 型谱系列化发展

根据空射诱饵的功能特点,其可以完成刺探敌情、掩护战机与自卫干扰等使命任务。然而遂行这些任务对空射诱饵的能力要求是不一样的,因此,在装备的发展上,可以不追求一型兼任多职,针对自主侦察、伴随飞行的任务要求,发展小型长航时空射诱饵,针对应急式自卫任务,发展微型短航时空射诱饵,并在作战规划中合理配置,达到作战装备构成的最优化。

同时,针对长航时空射诱饵,通过平台通用化设计及载荷模块化换装,可以满足遂行诱骗干扰、侦察定位或火力打击等多种任务的要求,最终实现“一机多型”的系列化发展目标。

4.2 信火一体化发展

随着数字阵列体制的第四代雷达的发展以及雷达组网技术的进步,在协同探测态势下,空射诱饵要理想地骗住敌方非常困难。针对传统的诱饵,一旦对手快速识别出真伪,大可放任不管,空射诱饵就失去作战效力。面对这种情况,可在传统诱饵的基础上,增加火力打击功能,使空射诱饵具备信火一体化能力,即便对手识别出真伪,也将陷入决策两难的境地:若其放任不管,诱饵则可伺机打击其雷达系统;若其采用火力拦截,又可以低成本消耗敌方武器。

4.3 集群智能化发展

“低-零功率”作战概念及无人机集群作战样式的出现,势必会推动未来战争形态的变革。对于我军而言,一方面对手必然会利用集群化武器对我进行攻击,另一方面,对手定然也会利用集群化装备对我方攻击进行防御。从美国进行的多项验证及模拟可以看到,尽管我军在多项单一装备的能力上已经逐步逼近对手,但在面对对手集群化对抗时,与对手又将拉开较大的差距。因此,作战压制防空重要一环的空射诱饵,也要注重集群化发展,并通过人工智能、安全网络、协同管理等技术推动,进一步实现空射诱饵与其他携带不同载荷的武器装备之间的自主化集群、智能化协同作战。

5 结语

空射诱饵是一型在实战中诞生,并经过了实战检验的压制防空武器。几十年的发展,对其使命任务与使用方式的研究成果相对成熟,作战中表现出的能力使其备受青睐。然而随着防空雷达系统的更新升级,空射诱饵的作战效能与生存能力受到极大挑战。为适应未来更为复杂的信息化战争环境,我们应面向威胁,基于能力,对标先进,提出空射诱饵发展的新模式,在能力牵引与技术推动的双重作用下,发展适合我国作战实际的新装备,使其在未来战争中依然能够重焕光彩。