灾难危机与社会张力:新冠疫情背景下的舆情生发与传播畸变

〔摘要〕 文章立足于新型冠状病毒感染肺炎引发危机事件的情景,聚焦于危机场域空间之下的舆情生发、畸变以及由此产生的个体与群体反应,以疾疫期间由舆情畸变引发的现象为例,通过考察该现象的成因、过程与结果,探讨由疾疫引发危机事件期间民众的认知和行为走向。研究发现,人际隔离与恐慌升级导致“标签”扩大化,疫情爆发初期基于事件本身严重性、信息发布的模糊性以及民众嵌入后群体性议论的社会再生产过程,导致媒介舆论的负性张力溢出进而引发恐慌和集群行为。同时,疾疫爆发与防控期间存在着社会声望的变化过程,医护人员的职业和社会声望有所凸显。在后疾疫时代应以此为契机,重塑社会声望导向,强化国族认同意识。

〔关键词〕 职业声望;人际隔离;信任异化

〔中图分类号〕G206〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2020)04-0043-11

一、 研究背景与问题提出

伴随着灾难的发生人们开始关注由此引发的各种问题,基于学科属性与介入角度的不同,不同学科对于灾难的研究时序和关注点也不尽相同。其中历史学和人类学对于灾难的关注或出现在史料的记载,或散见于早期的民族志作品之中。人类学对灾难的研究相对较早,其所具有的亲和力和敏感性为灾难的民族志呈现注入了现场感与在地感,尽管没有将灾难作为研究对象进行特定的个案研究,但是对人们在灾难背景下的文化适应能力研究并不少见。人类学早期对灾难的关注更多地倾向于对第三世界国家的关注,直到20世纪80年代以后人类学才把投向“异域”的研究触角转向研究欧美国家自身灾难。安东尼·奥利弗-斯密斯、苏珊娜·M·霍夫曼等人類学家对灾难及相关研究进行了开拓性的尝试,“考古与历史”“政治生态学”“社会文化与行为”以及“应用与实践”成为人类学灾难研究的四大范式[1]。

而社会学对于灾难的研究,更关注通过“政策干预”进行预警和危机应对。灾难社会学的兴起源于对本国灾难的“务实性”关注,这一点与人类学略有不同。美国灾难社会学研究的兴起奠定了灾难社会学的务实传统。这一分支学科肇始于二战之后,基于当时美国军方战略意图的需要,芝加哥大学的全美民意调查中心(National Opinion Research Center,NORC)受到美国化学部队(American Chemical Corps)的资助,来考察灾难(战争中房屋被毁、大量平民死亡等)中人的行为与组织反应。此后NORC也相继开展了包括1952年对阿肯色州遭龙卷风袭击后抽样调查等在内比较有影响的研究,芝加哥大学随即成为了灾难社会学重要的起源之一。1963年,俄亥俄州立大学成立了灾难社会学研究中心(Disaster Researth Center,DRC),这标志着美国灾难社会学研究的制度化[2]。DRC随后与美国国防办公室(Office of Civil Defense,OCD)签约,并获得了20万美元的资助,由此DRC的研究报告成为美国国防制定部门的参考[3]。基于此,灾难社会学早期对灾难的定义更强调外在于社会的、类似于军事打击的事件。比如弗里茨(Fritz)就提出“灾难是一个影响到整个社会或者社会中某些部分的事件,这些影响是实际的抑或是潜在的威胁,从而阻碍了社会的基本功能”[4]。而40年后的克雷普斯则认为“灾难是在社会内或较大社会系统内(比如地区或社区)发生的非常态事件,这些事件是在自然条件与人类社会受到损害和干扰的综合作用下产生的”[5]。他强调灾难是社会内部发生的非常态事件而非外在于社会现象,其根源在社会结构和社会过程。由于源自军方定制“基因”的影响,美国灾难社会学所关注的都是近乎于战争模拟度非常高的灾难事件,比如飓风、地震等在短时间和相对限定范围内的灾难,而对饥荒、流行病、空气污染等长时期空间上分散的灾难却关注较少[6-7]。

随着近年来灾难发生变得越来越频繁,灾难已经成为人类需要面对的“共识性危机”。而对灾难的研究,在国际社会科学领域也出现了跨学科的研究趋势[8]。社会学在对灾难进行研究的过程中呈现了“结构功能主义取向”“社会脆弱性取向”和“社会建构主义取向”三个方面的理论聚焦。中国学术界也开始对西方灾难社会学研究成果进行引介,随着研究的深入越来越多的学者开始感受到研究议题、思路以及研究进展上的差异,呈现了一大批扎根本土的研究。例如:耿曙等的《突发事件中的国家—社会关系 上海基层社区“抗非”考察》[9]、李路路等的《自然灾害与农村社会关系结构的变革——对汶川地震灾区一个村庄的个案研究》[10]等,都是灾难发生后的社会学领域本土化尝试。

在人类发展演进的漫长历史过程中灾难从未停止,可以说在某种程度上人类的进化史就是与灾难不断进行抗争的历史过程,正是人类的坚强以及在与灾难的抗争中不断进步才使人类得以生息繁衍。特别是今年在全球蔓延的新型冠状病毒疫情,更是成为全人类共同的敌人,需要协同作战。在面对未知传染源、未知病毒以及尚未找到有效抑制手段的前提下,隔离就成为应对疫情的有效手段,于是封门、封城、封社区等手段应时而生。基于公共安全与民众自我保护需要而采取的隔离措施,在形成病毒防护物理屏障的同时,不可避免的也形成了相对封闭的场域空间,舆情引导就成为民众认知转变过程中重要的导向与控制机能,由此引发了很多问题。在传播主体多元、信息真相滞后等多元因素嵌入的舆情环境中,社会个体之间物理空间的隔离是否会造成人际间的信任危机?基于危机情境之下的舆情生发、传播将会引发怎样的社会张力变化?附着于个体之间的阶层符号和社会声望是否变得松动?作为危机事件,疾疫的发生带给我们怎样的启示?

本文基于灾难危机情境之下的社会张力进行研究,分析由舆情生发、畸变而引发的标签扩大化、信任危机以及声望重塑等具体现象,揭示其生成机制和内在动因,并试图对上述问题做出回应。

二、 研究方法与设计

由于对新型冠状病毒肺炎的传播尚无明确认知和有效药物,并且新型冠状病毒的传播速度和强度远远超出人们的想象,为阻断传播途径,基于公共安全考虑,隔离就成为应对疾疫传播的有效手段。基于这样的背景,本文主要以田野调查为方法依托,以虚拟民族志和真实民族志的方式进行研究,个案选取与田野方案分为两个部分:

第一部分,通过虚拟民族志(Virtual Ethnography)的方法进行调研。虚拟民族志是在虚拟环境中进行的,针对网络及利用网络开展的民族志研究[11]。相较于传统的民族志,虚拟民族志是伴随着人类进入网络和信息化社会的衍生研究方法。二者的区别主要体现在两个方面:第一,针对研究对象的沟通方式发生了改变,由传统民族志访谈面对面的呈现转为文本、视频等方式;第二,研究对象在网络空间的实践多样化,导致了人的活动情景得到了无限的拓展。[12]隔离在一定程度上限制了传统民族志方法的应用,但是虚拟民族志的发展却能够为本文另辟蹊径。本研究对于虚拟田野的进入基于以下几个途径:首先基于本人的微信好友。这些人群的选择基于三個层次,第一个层次是位于疫情中心区域的微信好友,第二个层次则是位于疫情的次生灾区,第三个位于首都地区。同时,研究尽量在“浸染(immersion)”方法的操作下,分为资料收集、网络参与观察以及感同身受三个基本步骤实现。资料的收集主要通过阅读网络文本、图片、视频等方式收集与虚拟田野相关的资料。网络参与观察则通过潜伏或者公开身份的方式进入虚拟社群、展开文本和图像互动,力求切身感受网民行为、体验探索田野文化。而感同身受则是虚拟民族志的关键,“不应以被研究者的文本、言论来研究人,而应重视他们的行为”[13]。正如格尔茨所指出的“民族志是对人们生活和经验的描绘,所诠释的是文化脉络中人们的实践”[14]。在虚拟的空间的研究过程中,笔者尽量做到对研究对象虚拟和真实世界中的行为与情景进行对比,力求在网络的助推之下拓展“真实”的概念。

第二部分,通过线下的真实民族志进行补充研究。“网络使用者的物理环境在一定的程度上会影响到他们的在线行为,如果没有深入了解网络使用者的网下世界,那么网上所获取的信息则可能是有限的、片面”[15]。线下真实的民族志主要基于笔者对所在社区的田野观察及部分居民的深度访谈来实现。在真实的田野研究中,笔者采取了观察与深度访谈的方法,基于笔者长期的健身实践,已经融入该社区的健身团队并与研究对象建立了较为信任的关系,这为信息的有效获取提供了保障,同时也奠定了自我民族志的“事实”补充。笔者所居住的B社区位于某市北部,空间格局层次复杂,经济适用房与商品房纵横交错,不同社会阶层的人杂居于同一物理空间之中,为不同阶层的人产生交集提供了前提条件。同时,这也为我们考察在疾疫背景下不同阶层人们的身体认知和作出应对策略提供了有利条件。

三、 疾疫背景下的舆情走向与声望重塑

(一) 疾疫背景下的舆情走向

目前关于新型冠状病毒的起源尚未有定论,以有限报道来看,新型冠状病毒可能同动物所携带的病毒变异有关,由此而产生的对人类破坏自然环境及猎食野生动物的讨伐之声一时之间甚嚣尘上。新型冠状病毒在短期内爆发并迅速传播,其感染率与传播的强度超乎人们想象,使得个体恐惧的心理不断加剧。而湖北省武汉市作为新冠病毒在中国的初发地,在病毒没有在全国范围内传播的初期阶段,武汉人以及湖北人在一定的程度上得到了全国民众的同情与关注,但是随着疫情的蔓延与传播局势的加剧,武汉以及湖北人则被贴上“病毒携带者”的标签,针对湖北人的标签扩大化也由此产生。从社会心理学的角度来看,所谓地域歧视是指由社会认知上的偏差而产生的对社会、社区和个人等方面的“刻板印象”。而这种现象最早是由社会学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman)于20世纪60年代提出来的,其原意是指“一种社会特征,该特征使其拥有者在日常交往和社会互动中的身份、社会信誉或社会价值受损”,并在后来的研究过程中不断得到了相关学者的延伸,演化为“社会大众对于某种社会不期望或不名誉的特征的个体或者群体贴上负面和侮辱性的标签,进而使社会大众对受污者产生歧视和排斥的结果”[16]。应该说针对湖北人和武汉人进行的标签扩大化是和新型冠状病毒的爆发和传播密切相关的。具体表现为两个方面:第一,可能与病毒传播相关的“华南海鲜市场”同滥食“野味”的陋习高度关联,疫情爆发后一部分舆论指向随意捕杀和食用野生动物的行为,并由此产生了强烈的舆论抨击;第二,由于疫情发生时正值春节期间,人员的大量流动致使疫情爆发地点的感染者成为传染源,引发扩散传播和民众恐慌。

针对武汉及湖北人的标签扩大化现象具有“突发”特征,将某种疾病、陋习与特定人群的身份相绑定,正是其根源所在。这种关联在经过部分媒体亦或是“雷人”宣传标语的放大之后迅速形成“首因效应”,人们开始对湖北人产生排斥的心理,而位于湖北省以外的湖北人的遭遇反而比处于疫区中心的湖北人更糟糕。

人们恐惧的根源在于对病毒本身认知的有限,在病毒传播途径与抵御机制未知的前提下,人际隔离与日益增多的感染者人数致使民众的恐惧情绪进一步加深。在这种特殊的场域空间之下,将微观的病毒外化就形成了“有效”的对抗策略,将微观的病毒与具体化的“湖北人”及“武汉人”联系起来,进而形成“可视化”的目标,实际上是对心理恐慌的发泄和排解。当然,针对湖北及武汉人的污名和歧视是少数社会成员以及社会群体的过激行为,不代表全部社会成员的看法,但这种过激行为产生的逻辑是疾疫期间部分民众不断增长的恐惧心理外向化与实体化表现的结果。实际上,在这场疾疫面前,湖北人民跟大家一样是疫情的受害者,甚至牺牲更大。正如世界卫生组织联合考察组外方组长布鲁斯·艾尔沃德所说的“我认为这一点很重要,我们要认识到武汉人民所做出的贡献,世界欠你们的,我想当这场疾病疫情过去之后,希望有机会再次代表世界感谢武汉人民,我知道在这个疫情过程中中国人民奉献很多,在此刻世界应该了解中国人民所做的事情”[17]。

(二) 危机应对与群体效应:疾疫期间舆情传播的负性张力

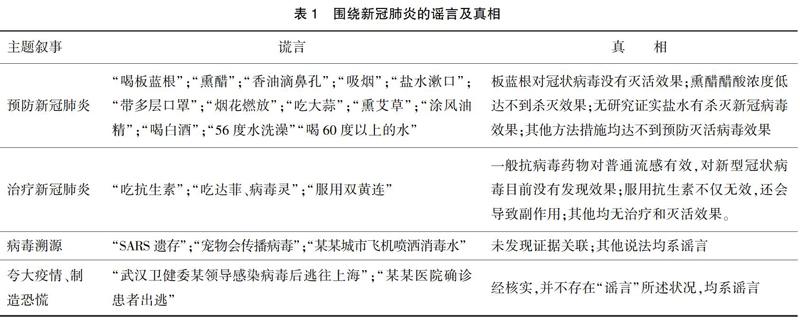

疾疫期间由谣言传播而引发的舆情负性张力外溢,造成了民众的集群行为。临近春节期间,人口大面积流动,疫情开始在全国范围内扩散,并引发大面积爆发。截至2020年2月26日15点全国累计确诊病例78191例,疑似病例2491例,累计死亡病例2718例,治愈出院病例29846例[18]。随着感染人数的升级以及民众居家隔离防控策略的落实,城市的街道几乎空无一人,人人佩戴口罩,再加上类似“口罩还是呼吸机,您老看着二选一”等类似标语的有效动员,人们的自我防范意识得到了空前的提升。与此同时,面对无形的病毒以及严密的防控反应,民众的恐惧心理也在进一步加深。因为新型冠状病毒肺炎对于社会以及普通民众而言完全是一个突发性的风险事件,在真相未知的前提下,民众往往依靠直觉来实现风险认知(Risk Perception)。民众在恐慌中做出的认知反应与判断往往会受到感性的心理影响,特别是在缺乏权威信息发布的前提下,“宁可信其有,不可信其无”成为部分民众应对事实判断的标准。于是在疾疫期间谣言四起,并在一定程度上造成了民众的盲从(详见表1)。

近年来,重大疫情或是灾难的发生都会在社会中出现“抢”购物资的热潮,从2003年SARS时的“抢购板蓝根”到2011年日本地震引发海啸时“抢盐”,同样在2020年1月31日发出了一则“中成药双黄连口服液可抑制新冠病毒”的消息后,大范围的抢购热潮再次上演。瞬间出现了“双黄连”线上被抢购一空,线下则排起长队的别样景象,一夜之间“双黄连”成了比口罩还要紧俏的商品。

“看到有媒体报道了,就赶紧来买了,有没有用先备着点吧,万一要有用呢,省的到时候没有抓瞎”(BJSJSL20200201F退休人员)。

“从1月31日11点就开始抢购了,都是听说双黄连口服液能够抑制冠状病毒后来的,现在都卖完了” (BJCPZ20200201F药店售货员)。

“这东西也不知道到底有没有效果,没准就是安慰剂,但是没办法呀,别管是不是安慰剂了走投无路的时候也会吃的”(HNJZZ20200201M出租车司机)。

虽然这种抢购是少数人的行为,但是其行为背后实际上不仅暴露了“抢”的亚文化的延续,更体现了部分民众的无序行为和对规则藐视的社会心理状态,以及从众心理、理性思维判断的缺失。从另一个角度来看,这种“抢”的亚文化也暴露出了在社会变迁过程中部分民众价值信仰以及思维判断的缺失。人类战胜疾疫的经验表明,对病毒的恐惧心理其实要比病毒本身更可怕。人类历史上经历了数次瘟疫,“公元14世纪欧洲流行的黑死病在短短几个月的时间内,就夺去了接近三分之一欧洲人的生命”[19];我国历史上的金朝开元年间(公元1232年)汴京发生大疫,短短五十天内“诸门出死者九十余万人,贫不能葬者不在是数”[20]。然而不容忽视的是,面对疾疫所产生的恐惧更容易酿成巨大的社会灾难,在疾疫面前民众无知的恐惧会将疾病的灾害按照几何级数在社会生活中放大[21]。1994年印度发生的鼠疫,流行的时间非常短,共导致900人感染,58人死亡。但由于社会恐慌在几周之内就造成了50万人逃离家园,还带来了巨大的经济损失,仅旅游业就损失20亿美元[22]。由此可见恐慌心理给社会造成的危害,特别是由于公共卫生事件而引发的舆论传播更容易呈现“后真相”的现象,事实对于情感的让位更易导致谣言广泛的滋生。纵观我国新冠疫情高发时期谣言以及民众的舆情走向呈现三方面特征:第一,由于真相的缺失而引发民众对于谣言的认同裹挟着情感宣泄的心理,进而引发圈群化的信息传播结构。在这种结构的作用之下民众会因为相同的情感认知而产生情绪上的共鸣,同时引发“马太效应”。第二,由于真相延迟所导致的舆情反转极易引发民众情绪波动和宣泄。第三,信任异化在一定程度上加剧了舆论传播的负性张力。舆论传播负性张力的爆发是由信任危机而引发,由“后真相”舆情事件而引发民众对政府和媒介的质疑和不信任进一步加剧了谣言的传播和恐慌心理的滋生。

(三) 分层与失序:疾疫背景之下的职业声望与社会表征

我国社分层研究近年来向着日趋多元、主体视角多维以及关注现实问题和政策效应的学术研究取向转变[23]。这不仅反映了一个社会在一定时期里资源、财富的走向,也反映了民众心态的走向。自马克思·韦伯提出“财富、权力、声望”三位一体的群体划分原则,区分、比较声望地位在不同群体之间的差异就构成了社会学研究的经典话题,由此也产生了经济分层与声望分层的社会学重要研究议题。其中针对声望分层的研究又分为实体主义与关系主义两种不同的研究范式。实体主义主要是通过职业测量的方式探究影响声望分层的结构性要素。奥蒂斯·达德利·邓肯提出了“SEI”测量模型,该模型依据一个职业的收入教育水平评判出所有职业声望的得分[24]。关系主义则是建立在人类学与社会交换理论基础上的研究范式。中国社会转型的急剧性进一步促使了社会分层与流动的多元性和复杂性,我国学者根据奥蒂斯·达德利·邓肯的“SEI”测量模型结合我国职业分化的具体实践对这一问题进行了系统的研究,蔡禾等对上个世纪90年代我国的职业声望和社会评价进行研究认为“经济与权力因素对阶层产生了较大的影响”[25]。李强在21世纪初期的研究认为“声望、金钱和权力三种地位之间存在着抗争,三种地位的合力构成了人们的真实社会地位”[26]。李春玲的研究认为“教育、收入、权力、就业单位性质以及是否从事受歧视的工作是决定人们声望地位的主要因素”[27]。这进一步表明了随着我国社会发展,基层分化与社会声望存在复杂化与动态化的趋势。然而,在灾难和疾疫背景之下,职业声望改变了以往的群体认知,对固有的社会声望带来了强大的舆论冲击。相对于实体主义的声望分层来说,疾疫期间建立在“医患”关系以及由此产生的舆论效应属性基础之上的医护人员,通过关系主义的声望分层范式进行研究显然更为合适,更无论他们还具有期限性和动态性特征。

“几十万标本,每一个都是护士冒着被感染的风险去采集,我不想哭,哭花了护目镜没有办法做事情”(HBWHZ20200221F护士)[28]。

“不害怕!我已经做好充足的准备了。当时,我并没有征求家人的意见,而是报名以后才告诉了家人,家人也都非常支持我。我有一个6岁的儿子,他是一个情商特别高的男孩,他从来没有在我面前流过眼淚。晚上,我和儿子视频,我第一次看他默默地流眼泪,他不像别的小朋友哇哇地哭,真是看着特别难受,他也是不愿意让我担心。很多人问我为什么要来武汉?如果我不来,谁来?假如都不来,武汉怎么办?”(HBXAZ20200221F护士)[29]。

“希望大家不要把这个抬得太高太高,我觉得医生的职责就是如此。因为武汉的集中爆发,医疗资源已经快要耗竭,医生真的很疲惫,我们去是帮助我们的同行。没有那么伟大,也没有那么值得去炫耀”(JSNZW20200214M医生)[30]。

“1月15日已经确诊新冠病毒感染的一名70岁老人病情突然加重,当天夏XX已经下夜班得知消息后又赶回病房加班,尽管有做防护没想到还是被感染了,19日开始她就发高烧,CT检查磨玻璃影改变,高度疑似随即确诊感染了,刚开始病情平稳,到了2月7日半夜病情突然加重、心脏骤停,人一直处于昏迷状态,后来上了ECMO(人工心肺)转到了武汉大学中南医院ICU抢救治疗,结果凌晨6:30分抢救无效离世”(HBWHW20200223M医生)[31]。

“我觉得中国社会应该提高医生呀、科学家、军人、教师这部分人的待遇,你就比如这次肺炎病毒,没有医生解放军冲在最前面国家就完了,弄不好很快就全国爆发感染,谁都消停不了,我们这个时候真是不能添乱,前几天社区组织捐款,我马上就捐了,我觉得应该这样,现在国家有难了嘛”(BJCPL20200216M离退休人员)。

“我觉得现在社会有时候也不公平,你说人家医生怎么着也得研究生毕业吧,收入和受尊重的程度还不及(不如)戏子(演员),现在国家有事还不是人家冲在最前面,戏子一场演出就收入几十甚至上百万,论学历没学历,也就是个长相,现在真应该呼吁全社会改变认识了,这样下去社会风气肯定不行”(BJSJSL20200209M社区工作人员)。

“我觉得这么大的事能控制住也就咱中国,出动这么多军队、这么多医生全国都帮忙,真是有优越性,前几天我看新闻,韩国日本根本就管不住,安倍这号召学校停课,是哪来着?我记着不是东京就是北海道,人家照样聚会上课,这几天您瞧瞧大面积爆发,韩国更是离谱!说预计最坏程度4成(40%)国民感染!”(BJCPG20200301M离退休人员)。

新冠病毒的传染性和隐蔽性给疾疫的防控带来了巨大的挑战,这不仅是对国家治理能力与体系的检验,同时也是对医护人员的社会声望和价值认知的提升与重塑。根据中国疾控中心于2020年2月17日发布的一份报告显示“截至2月11日,在全国422家为新冠肺炎患者提供就诊治疗的医疗机构中,共有3019名医务人员感染了新冠病毒,确诊病例1716名,其中5名医务人员牺牲”[32]。除医务人员之外,截至2月25日17时湖北地区公安机关共有293名民警、111名辅警确诊感染新冠病毒,4名在职民警因感染新冠病毒身故,另有3名民警、1名辅警因公牺牲在抗疫一线[33]。这些在疫情抗击一线的医护人员与公安民警以及无数人的奉献精神得到了民众的认同,每一个时代都有不同的英雄,此时此刻冒着被感染的风险战斗在抗击疾疫最前线的人们就是伟大的英雄。疫情没有造成更大范围的传播正是基于上述人员的忘我奉献精神、职业责任感和政府层面的有效治理措施。

职业声望的形成以及面对危机事件所展示出的组织执行效力是长期的社会心理走向和基层治理能力的体现。而医护人员职业群体在社会中的声望是通过阶层差异在社会阶层间长期互动得以形成的,这种互动是在具体的场域空间之下得以建构和形塑的,具体而言是医护人员的职业声望与社会阶层差异嵌入到具体的社会场域之中互动的结果。在这个互动的过程中社会舆论、价值归属以及生活面向为社会阶层中职业声望差异提供了结构动力和社会文化基础,进而形成了一定时期内的社会分层和结构表征。

四、 分析与讨论

(一) 信任危机:疾疫情景下舆情走向的根源与表征

污名(Stigma)最早源于古希腊是指“位于社会最底层的人们身上的某种标记或印记,以表明他们身份低下或社会名声之耻”[34],可见污名从一开始便是作为社会控制的机制而呈现的。这一现象在人类社会存在由来已久,但是成为学术研究的重要研究问则题要追溯到1963年戈夫曼(Erving Goffman)所著的《污名——受损身份管理札记》一书。在戈夫曼看来“污名是一种社会特征,该特征使其拥有者在日常交往和社会互动中身份、社会信誉或社会价值受损”[35],“污名已经不再局限于身体的可见性标记,而更多的用于耻辱、不光彩和丢脸本身”[36]。在戈夫曼看来,污名是社会对一些特定的个体或者群体贴上带有侮辱性和贬低性质的标签,这些被贴上标签的人表现为不能被所属文化接受的状况或者行为,并由此产生羞辱感并在社会生活中遭受不公平的待遇。“贴标签”实际上就是确立污名的对象以实现对“他者”和“群体区隔”的划定,进而形成“自我”群体身份认同的过程。在社会发展的实践过程中,“贴标签” 的污名实现过程往往体现在多数属群体对少数群体、强势群体对弱势群体的单向度过程。将突发事件与污名相关联是因为污名与风险高度相关,“风险事件的后果远远超出了风险所造成的直接伤害,他包括义务、保险成本、对社区事务的梳理以及对制度丧失信心等显著的间接影响”[37]。由带有传染性质的疾疫所引发的污名及其相关研究早已有之,伯克霍尔德借鉴班杜拉的社会学习(Social Learning)理论视角对艾滋病污名的研究中指出“艾滋病污名认知的构建和形成涉及对传播途径、感染风险、刻板印象、社会规范、风险意识等一系列‘知识的学习,并在交往中得到践行”[38]。

通过上述分析可以发现,在新冠病毒引发肺炎疾疫传播的过程中,针对疫情集中爆发区域的标签扩大化现象逐步彰显,湖北人以及武汉人被划分成“病毒传染源”亦或“病毒攜带者”的特殊群体,在社会中形成了“我们”与“他们”之间的隔离。在疾疫传播的特殊场域空间之中,湖北人被建构为差异识别的对象,作为被标签者的“湖北人”作为特殊群体不仅在空间上被隔离,而且在社会文化领域中也经历着被隔离而产生的标签扩大化现象,具体表现为被拒绝、歧视进而被排斥。

产生这一现象的动因主要基于两个方面。第一,人际隔离与危机应对导致“标签”扩大化,引发民众对事件本身的贴标签。在对病毒缺乏有效治疗和控制的前提下,人际隔离成为切断传染源的重要举措之一。面对无形的病毒及其高传染性,极大恐慌心理下的社会大众不免将病毒“实体化”,即把病毒与疫区的居民联系起来,将其贴上“病毒携带者”“病毒传染源”亦或“麻烦制造者”的标签,从进而实现“我们” 与“他们”的区隔,有效将自身与病毒隔离开来。这种社会心态在疾疫流行期间占较大比重,充分反映了民众在恐慌的情况下采取的危机应对策略,而这也是寻求自我保护的一种方式。疫情期间出现的以“420”身份证开头的作为重点盯防的对象就说明了这点,反映了民众以下几种思维:(1)来自疫区的人都可能是病毒的携带者,进而引发社会成员之间的不信任和猜忌心理,将身边的“湖北人”贴上标签加以标识并隔离是避免传染的方式。(2)事件本身是由“湖北人”的“过失”造成,与来自疫区的“湖北人”有实体的人际接触,就会有可能存在被感染的风险。基于上述认知湖北人被贴上了负面的标签,进而在社会群体中形成刻板印象,引发民众的排斥、隔离甚至歧视。第二,治理措施与信息发布滞后致使民众衍生不满情绪。前期武汉市卫建委发布的病毒“可防可控”、湖北黄冈疾控负责人的“一问三不知”等都引起了民众对部分组织机构及部分管理者的强烈不满,也是导致标签扩大化的重要原因之一。主要表现 :(1)对基层政府发布的消息不完全信任,基层政府的权威面临动摇和失信风险。(2)因病毒的完全消灭不是一朝一夕的事,进而引发民众对该地区的排斥心理。这种刻板印象会伴随风险社会的文化场域在媒介传播中形成“圈群化”传播效应,进而导致后疾疫时代的“次生灾害”。因此不仅要修正CDC(中国疾病预防控制中心)预警短板,对突发公共卫生事件建立常规化的“预警人”制度;而且要避免由基于疫情防控需要的人际隔离转化为不同群体的权利压制和以邻为壑的局部自保,着手建立后疾疫时代的心理危机干预与人道救助措施;还要增强“同理心”调节作用,倡导共同体意识。

(二) 集群行为:疾疫情景下舆论传播张力的社会再生产

新型冠状病毒的爆发与流行不僅仅是公共卫生领域的安全事件,更是一次严重的社会性危机。这场突发的疫情在全球不仅是夺取了数十万人的生命,干扰了人们正常的生活秩序,还给经济发展和社会运行带来了无法估量的损失。根据世界旅游业理事会(WTTA)的不完全测算“新冠肺炎给全球旅游业造成的损失将超过220亿美元”[39]。据中国社会科学院经济研究所的测算新冠肺炎疫情对中国2020年GDP造成的伤害将达到0.4%[40]。同时,新冠肺炎也在不同程度上引发了民众的群体性恐慌,进而衍生的集群行为也给社会带来了危害,例如“抢购双黄连”“抢购口罩”等都是民众恐慌心理的集群性行为表现。引发集群与失序行为的关键在于两个方面:第一,谣言是引发恐慌心理进而导致集群行为的关键。人类发展的历史经验证明,在疾疫面前人类始终是胜利者,但是人类在面临任何一次灾难面前都会有谣言或者传言的滋生。从社会心理学的角度来看谣言是一种常见的社会心理现象,同时谣言也是一种以信息传播为特征的集群行为[41]。例如美国汉学家孔飞力(Philip A.Kuhn)在《叫魂》一书中通过对乾隆年间档案的解读,就发现1768年因一种被称之为“叫魂”的妖术流行,引起江浙地区12省近2亿人口的社会大恐慌[42]。G·奥尔波特和L·波斯特曼则通过对二战时期“珍珠港事件”中的谣言进行分析,指出事件的重要性和信息传播的模糊性是构成谣言传播的两个必要条件,谣言的传播要经历削平(Leveling)、磨尖(Sharpening)和同化(Assimilation)三个基本的机制才能得以实现[43]。2003年SARS流行期间我国学者周晓虹(2003)以SARS期间的谣言传播为主题,从社会心理学的角度对SARS期间的谣言进行了研究,认为“个人心理行为的歪曲,传播过程中的再造以及民间传言对传统的借用是谣言传播畸变的主要动因”[41]。

上述研究在阐述谣言生成机制的同时也为我们提供了可控参考的分析框架:(1)基于事件本身的严重性而引发的群体性议论为谣言的流行奠定了基础。新冠肺炎的感染性和流行的强度远远超出了人们的想象,最重要的是来自疫情中心区的感染人数之多同样也超出了民众的想象。病毒流行的初期导致的医护人员感染,特别是针对新冠病毒无特效药治疗的前提下引发了民众的普遍猜想,虽然这些猜想存在着认知歪曲的情况,但是这种民众自发地解释和议论的动机在借助“圈群化”传播工具在“朋友圈”放大之后,就形成了所谓的“可靠消息”。(2)信息发布的模糊性以及民众的嵌入性加速了谣言传播的社会再生产过程。在事件发生的初期,由于权威媒体和专家发布信息的滞后性与矛盾性,引发了民众的普遍猜疑心理。在权威信息缺失以及民众猎奇心理的互构作用之下,意见领袖的观点迅速发酵成为基于事件的“群体议论”,于是与事件相关的“传言”应时而生。此时,G·奥尔波特和L·波斯特曼的关于谣言的“削平、磨尖和同化”为谣言的再造提供了分析框架。所谓“削平”是谣言的受众将接收到的信息中的不合理部分削除掉,重新安排组合表达环节进行传告。而“磨尖”则是说信息的传播者从大量的信息中选择有限的细节加以记忆和传播的过程。最后,谣言实现了对公众的嵌入,民众根据自己的习惯、担忧、常识、传统等对信息进行取舍和再造,这一过程也就是G·奥尔波特和L·波斯特曼所说的“同化”过程[44]。从这一过程我们可以发现谣言的形成实际上也是一个整合多元因素的社会再生产过程,这其中信息发布的模糊性构成了前提条件,民众嵌入所经历的“削平、磨尖与同化”的过程是谣言传播的内在机制。

第二,后真相时代舆论传播的张力失衡,负性张力溢出引发民众情绪化传播。“后真相”的到来将信息和舆论的传播推向了“情感与信念优先”,在人人都拥有“麦克风”的自媒体时代,民众的意见表达变得相对便捷,舆论传播的媒介不再局限于文字、图片,开始向视听化方向发展。例如在新冠肺炎爆发与传播的初期,信息发布的矛盾性以及主流权威信息发布的缺席破坏了原本舆论传播张力的平衡结构。特别是“李文亮事件”、武汉大学中南医院张笑春医生发布的“一个医生的真话”以及“2月21日武汉女子监狱刑满释放人员黄某英感染新冠肺炎离汉进京事件”等一系列事件引发了民众的“后真相”猜想,形成基于感性认知而建立起的“情感表达聚合体”。尽管这聚合体具有短期性和脆弱性的特征,但是在特殊的场域空间之下却迅速打破舆论张力结构的平衡状态,负性张力得以溢出再次引发了民众对于信息的情绪化表达,于是产生了谣言。可见,作为集群行为的谣言传播是一个动态的复杂过程,我们不仅需要完善媒介危机管理与预警机制,发挥主流权威媒体的舆论引导作用;更要完善信息沟通机制,消除社会弊端,增强民众对政府的信任感;而且要准确把握后真相时代民众的认知诉求,消除“信息逆差”疏导公众情绪,避免次生舆情的发生,共建美好社会。

(三) 铭记创伤记忆,推进国族命运共同体意识的建立

改革开放以来,伴随着中国社会的急剧变迁、社会的分层与流动,社会心态走向以及民众的价值观认知都呈现复杂化和动态化演进的过程。尤其在市场与人口流动的冲击之下,个人的生命连续感、生活意义感等问题缺乏引领和相关资源的补充,于是市场意识形态以及消费主义日益成为社会主导观念[45]。在这样的主流观念作用之下,形成了与之相适应的价值认同,中国社会的“自我像”往往被描绘为重利轻义、内心世界空虚匮乏,“唯我独尊式的、物欲的个人主义”,及以自我为中心而“无公德的个人”得以呈现[46]。在这样的社会心态与价值影响之下,一部分民众的价值观念出现畸变,由此衍生出来的失范现象与越轨行为也将成为常态[47]。“浮躁、喧嚣、忽悠、炒作、炫富、装穷、暴戾、冷漠”更是中国社会的八种消极社会心态[48]。其中的突出表现之一即为日益紧张的“医患关系”。虽然既有的研究表明医生在社会阶层的职业声望排序中占有较高的社会声望,但其被污名化现象也十分普遍[49]。主要表现为公众负面评价普遍存在,医患矛盾日益升级,极端的伤医事件不断涌现[50],即使是在新冠病毒的防控期间扰序伤医事件依然发生。根据2月21日国务院联防联控机制新闻发布会公布的数据,“截至2月20日全国共排查化解涉医类矛盾纠纷2.7万起”[51],“武汉出现患者训斥护士事件”引发广泛的舆论关注。

新型冠状病毒疫情作为突发性社会危机事件,对正常的社会秩序造成了极大的冲击,表现为规范的解组与社会的失序。所幸疾疫发生后党中央迅速发挥制度优势,“疫情就是命令,防控就是责任”,全国上下遵循习近平总书记重要指示,迅速启动重大突发公共卫生事件一级响应,全力以赴防控疫情。广大医务工作者和人民解放军不顾个人安危、逆行而上战病疫救苍生,截至2月25日,共有来自全国各个省市和地区以及军队的医疗队员42000余人援助湖北[52]。他们用实际行动撰写了生命的价值与意义,践行了民族命运共同体和新时代的中国力量,也在无形中提升了医务及军警等岗位的社会和职业声望。

这也给我们带来如下启示:第一,以此为契机进行价值认知启蒙,重塑社会声望导向。疫情得以有效控制,与无数医生、军人的辛勤工作与牺牲密不可分,更无论无数志愿者与社会大众的默默奉献。疾疫过后要以此为契机进行全民价值认知的启蒙。社会声望导向反映一定时期内民众的价值观念认知,不良的价值导向给社会造成的危害是巨大的。因此,在后疾疫时代重塑社会声望导向尤为重要。第二,在抗击疾疫期间所彰显的生命价值和意义铭刻为集体创伤记忆。在抗击疾疫期间,各行各业、各个民族所表现的“以人民为中心”、团结一致忘我奉献的精神正是基于“珍爱生命”的共识。在与病毒的抗争过程中,不断激发了民众对生命价值的无限思考,对彰显生命价值和意义的行为的敬仰。尽管疫情结束后并不能完全摒弃人性中“假恶丑”的存在,也不能完全革除基于社会的失范和人为因素而引发的灾难,但在当前的大爱主题之下,必将引发个体关于人性的思考,只有缅怀在抗击疾疫期间所传递的爱和善、洞悉世态的冷暖才能将生命的价值和意义渗透进时代的脉络、铭刻为中华民族集体的创伤记忆。第三,锚定灾难面前的中华民族共同体社会表征,强化国族认同意识。面对突如其来的疫情,完全依靠个体的力量实现自我拯救几乎是不可能实现的,只有将个体的力量熔铸到人类命運共同体之中才就能获得真正的生命保障。正如习近平总书记在“统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议”上的讲话所指出的“中华民族历史上经历过很多磨难,但从来没有被压垮过,而是愈挫愈勇,不断在磨难中成长、从磨难中奋起”[53]。个体在疾疫面前所表现的必胜信心正是源于中华民族共同体的强大力量,同时也源于具有中国特色的社会主义制度所发挥的国家治理效能,这一切过程是中华民族民运共同体所呈现的社会表征。我们生活在表征(Representation)的世界,社会表征是所有意识和行为的基础[54-55]。在抗击新冠病毒疫情期间中华民族所展现的不屈不挠、团结奋斗、众志成城、不畏牺牲、勇于奉献的精神,以及命运共同体意识彰显了新时代的社会表征。因此,锚定灾难面前的中华民族共同体社会表征,强化国族认同意识将是后疾疫时代的精神财富。

五、 结 论

疫情的突发打乱了人们的生活节奏,同时也给社会和经济发展带来了不可估量的损失,作为突发公共卫生事件,病毒的出现与传播虽然是偶然性因素,但是疫情大范围传播和扩散也兼具必然因素。我们必须要承认正是疾疫期间所暴露的社会失范与基层治理能力的不足,导致疫情在最佳时机没有实现有效控制。因此也可以说疾疫的突发在某种程度上为完善国家治理能力与治理体系,以及治理效能的转化提供了某种契机。

通过对新型冠状病毒爆发与防控期间民众的舆情张力与阶层声望的变化进行探究,本文发现:(1)疾疫爆发与防控期间,由于“风险社会”情景下的信任危机,对来自疫区个体和群体出现了标签扩大化现象。(2)疾疫爆发与防控期间,存在基于恐慌的集群行为和媒介传播的舆论负性张力。这主要表现在两个方面:第一,谣言是引发恐慌心理进而导致集群行为的关键。基于事件本身的严重性而引发的群体性议论为谣言的流行奠定了基础,信息发布的模糊性以及民众的嵌入性加速了谣言传播的社会再生产过程。第二,后真相时代舆论传播的张力失衡,负性张力溢出引发民众情绪化传播。所以我们不仅完善媒介危机管理与预警机制、发挥主流权威媒体的舆论引导作用,更应该完善信息沟通机制,消除社会弊端,增强民众对政府的信任感。要准确把握后真相时代民众的认知诉求,消除“信息逆差”疏导公众情绪,避免次生舆情的发生。(3)疾疫爆发与防控期间存在着社会声望的变化过程,医护人员的职业和社会声望有所凸显。由此笔者认为,在后疾疫时代应以此为契机进行价值认知启蒙,重塑社会声望导向。应该将在抗击疾疫期间所彰显的生命价值和意义铭刻为集体创伤记忆,同时要锚定灾难面前的中华民族共同体社会表征,强化国族认同意识。这也是本次疾疫带给我们的经验教训,对上述问题进行深入探讨的理论和现实意义重大。

新型冠状病毒的传播与蔓延,既暴露了我国在社会转型期微观治理制度的失范,同时也反映了民众的社会心态走向,在一定程度上反映了社会危机的具体化面向。通过虚拟民族志的方法,可以发现医务工作者的社会声望得到了极大的提升,同时也引发了社会舆论对医护人员的尊重,撤下来休整的医务人员受到当地高规格接待,以湖北为代表的全国部分地市也出台了诸如对医务工作者景区游览免票、子女上学优先照顾以及增加薪酬等激励措施。在公共舆论中扩散凝聚而成的职业声望会改变甚至提高医务工作者的社会阶层吗?会重塑社会声望导向吗?这正是疫情过后需要进一步研究的问题。

研究中,笔者也同样注意到了转型期社会失范以及国家治理的能力与体系中暴露的短板,本次疫情的爆发由起初的公共卫生危机演化为公共行政危机固然有客观因素的存在,但是与经济以及社会发展失衡的累计效应是分不开的,其直接诱因是相关部门以及个人在新冠病毒流行初期危机应对的失策。给政府造成了巨大的压力,于是“危机变法”再次上演(SARS期间就基于危机出台一系列法典),危机变法能够解决一些问题,但是危机变法能够解决的问题也是有限的[56]。此外,疾疫预警机制的不畅,疾疫防控期间的粗暴执法、过度执法问题,以及疾疫引发的健康认知及身体行为觉醒等等,这一系列问题都值得未来进一步研究和探讨。

最后,本研究也存在一定的不足之处,研究结论能否为分析危机情境下民众的舆情导向,转型期的社会分层与流动提供借鉴,还有待于未来进一步验证。虽然本研究的结论不能够涵盖新型冠状病毒爆发与防控时期的全部问题,但希望以此揭示疾疫引发危机期间的局部社会张力和作用机制,为探讨危机应对与疾疫背景下的社会运行规律提供借鉴。

(谨以此文献给为抗击新冠病毒作出贡献的人们!)

〔参考文献〕

[1]庄孔韶,张庆宁.人类学灾难研究的面向与本土实践思考[J].西南民族大学学报, 2009,30(5):1-10.

[2]孙中伟,徐彬. 美国灾难社会学发展及其对中国的启示[J].社会学研究, 2014,29(2):218-241,246.

[3]Quarantelli, E. L . The nature and conditions of panic[J]. American Journal of Sociology, 1954, 60(3):267-275.

[4]Merton, R. K. & Nisbet, R. A. Contemporary social problems : an introduction to the sociology of deviant behavior and social disorganization[J]. American Sociological Review, 1961, 27(1):116.

[5]Kreps, G. A. Sociology of Disasters[A]. In Smelser, N. J. & Bates, P. B.(eds.). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences[C].Amsterdam: Elsevier Publishing Company,2001:36-39.

[6]Magistro J . Famine crimes: politics and the disaster relief industry in Africa[J]. African Affairs, 1998, 100(3):844-845.

[7]Haggard, S. & Noland, M.Famine in North Korea: Markets, Aid and Reform[M].New York: Columbia University Press.2007.

[8][美]安東尼·奥利弗-斯密斯,彭文斌.人类学对危险与灾难的研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2014,35(1):1-9.

[9]耿曙,胡玉松.突发事件中的国家—社会关系 上海基层社区“抗非”考察[J].社会, 2011,31(6):41-73.

[10]李路路,李睿婕,赵延东.自然灾害与农村社会关系结构的变革——对汶川地震灾区一个村庄的个案研究[J].社会科学战线,2015,(1):190-200.

[11]Christine, H. Virtual Ethnography[M]. London: Sage Publications,2000.

[12]张娜.虚拟民族志方法在中国的实践与反思[J].中山大学学报(社会科学版),2015,55(4):143-150.

[13]王铭铭.社会人类学与中国研究[M].北京:三联书店,1997.

[14]Hagemann, S. & Geertz, C. The Interpretation of Cultures. Selected Essays[M]. New York: Basic Books Publishers, 1973.

[15]SadeBeck,L. Internet ethnography:online and offline[J].International Journal of Qualitative Methods,2004,3(2):1-14.

[16][美]欧文·戈夫曼.污名:受损身份管理札记[M].宋立宏 译.北京:商务印书馆,2009.

[17]中国日报.双语:听到世卫组织专家的话,现场翻译几度哽咽[EB/OL]. (2020-02-25)[2020-02-28]. http://yingyu.xdf.cn/yd/politics/202002/11033730.html.

[18]百度.新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告[EB/OL]. (2020-02-26)[2020-03-01].https://voice.baidu.com/act/newpneumonia/newpneumonia/?from=osari_pc_3.

[19][法]德尼兹·加亚尔,贝尔纳代特·德尚 等.欧洲史[M].蔡鸿滨,桂裕芳 译.海口:海南出版社,2002.

[20]张文.中国古代的流行病及其防范[N].光明日报,2003-05-13.

[21]卢风.健康、心态与境界——兼谈SARS引起的恐慌[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2003,(4):38-40,47.

[22]熊树民.怎么看疫情通报[N]人民政协报,2003-05-13.

[23]李春玲.中国社会分层与流动研究70年[J].社会学研究,2019,34(6):27-40,243.

[24]Duncan, O. D. A socioeconomic index for all occupations[A]. In Reiss, A. J. Jr. (eds.). Occupations and Social Status[C]. New York: Free Press,1961: 121-123.

[25]蔡禾,赵钊卿.社会分层研究:职业声望评价与职业价值[J].管理世界,1995,(4): 191-197.

[26]李强.转型时期冲突性的职业声望评价[J].中国社会科学,2000,(4):100-111,206.

[27]李春玲.当代中国社会的声望分层——职业声望与社会经济地位指数测量[J].社会学研究,2005,(2):74-102,244.

[28]中国军网.战役“情”这是前所未有的出征,这是生命相托的使命[EB/OL]. (2020-02-21)[2020-02-22].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1659133045654659645&wfr=spider&for=pc.

[29]中国雄安官网.“每天面对重症病人,我从不害怕”!视频连线雄县驰援武汉医务工作者张梓雯[EB/OL]. (2020-02-28)[2020-03-12]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6233568.

[30]新华网.“医生的责任就是如此”江苏又一批700名医务工作者奔赴武汉[EB/OL]. (2020-02-14)[2020-02-22].http://www.js.xinhuanet.com/2020-02/14/c_1125574054.htm.

[31]腾讯网.武汉29岁女医生不幸殉职,全家都是医务工作者[EB/OL]. (2020-02-23)[2020-02-28].https://new.qq.com/omn/20200223/20200223A0L61300.html.

[32]中国新闻网.中疾控报告:逾3000名医务人员感染新冠病毒[EB/OL]. (2020-02-17)[2020-02-22].https://finance.sina.cn/china/gncj/2020-02-17/detailiimxxstf2239656.d.html?from=wap.

[33]环球时报.湖北省民警辅警感染和身故人数公布[EB/OL]. (2020-02-26)[2020-02-28]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1659607179411062044&wfr=spider&for=pc.

[34]张昱,杨彩云.泛污名化:风险社会信任危机的一种表征[J].河北学刊, 2013,33(2):117-122.

[35]欧文·戈夫曼.污名:受损身份管理札记[M].北京:商务印书馆,2009:12.

[36]Goffman,E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity[M]. New York:Simon & Shuster, 1963.

[37]Kasperson,R.E., Renn,O., Slovic,P., Brown,H. S., Emel, J., Goble, R., Kasperson, J. X. & Ratick, S. The social amplification of risk: a conceptual framework[J]. Risk Analysis, 1988, 8(2):177-187.

[38]Burkholder, G., Harlow, L. & Washkwich, J. Social stigma, HIV/AIDS knowledge, and sexual risk1[J]. Journal of Applied Biobehavioral Research, 2010, 4(1):27-44.

[39]新浪財经.WTTA:全球旅游业因新冠肺炎疫情损失220亿美元[EB/OL]. (2020-03-01)[2020-03-15]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1660071581417883743&wfr=spider&for=pc.

[40]中国社会科学院经济所.中国经济遭遇新冠肺炎“黑天鹅”[EB/OL]. (2020-02-09)[2020-03-15].http://ie.cssn.cn/academics/economic_trends/202002/t20200209_5086554.html.

[41]周晓虹.传播的畸变——对“SARS”传言的一种社会心理学分析[J].社会学研究,2003,(6):43-54.

[42][美]孔飞力.叫魂:1768年中国妖术大恐慌[M]. 陈兼,刘昶 译.上海三联书店,1999.

[43]Allport,G. W. & Postman,L. J. The basic psychology of rumor[J]. Transactions of New York Academy Sciences, II. 1945, 8: 61-81.

[44]贺照田.当前中国精神伦理困境:一个思想的考察[J].开放时代,2016,(6):108-122,8.

[45]许纪霖.个人主义起源——“五四”时期的自我观研究[J].天津社会科学,2008,(6):113-124.

[46]阎云翔.私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949-1999)[M].龚小夏,译.上海人民出版社,2017.

[47]王智慧.解组与重构:“健康中国”背景下的社会心态适应——基于大众体育参与的分析[J].体育与科学,2020,(2):20-30.

[48]夏学銮.当前中国八种不良社会心态[J].人民论坛,2011,(12):48-50.

[49]Stanley, L. & MackenzieDavey, K. From high flyer to crookhow can we understand the stigmatisation of investment bankers during the financial crisis?[A]. In Simpson, R., Slutskaya, N., Lewis, P. & Hpfl, H. (eds.) Identity Studies in the Social Sciences[C]. London: Palgrave Macmillan, 2012: 49-64

[50]周晔,黄旭.高职业声望从业者职业污名感知和员工幸福感——基于认知失调视角[J].经济管理,2018,40(4):84-101.

[51]澎湃新闻.公安部:累计排查化解涉医类矛盾纠纷2.7万起[EB/OL].(2020.02.21)[2020-03-15]. http://news.sina.com.cn/o/2020-02-21/dociimxyqvz4735626.shtml.

[52]湖北日報.湖北人民十分感恩,永远铭记!应勇感谢42000多名援鄂医疗队员[EB/OL].[2020-02-25].http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzbd/gdzs/202002/t20200225_2146878.shtml.

[53]新华社.习近平:在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话[EB/OL]. (2020-02-23)[2020-03-15].http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0223/c6409431600380.html.

[54]赵蜜.社会表征论:发展脉络及其启示[J].社会学研究,2017,32(4):218-241,246.

[55]陈晓婧.社会表征视域下的中华民族共同体建构[J].新疆师范大学学报(哲学·人文社会科学版),2020,48(1):64-70.

[56]张小平.SARS与变法——关于社会危机、社会共识与法律变革的法社会学思考[J].法制与社会发展,2005,(2):133-141.

(责任编辑:夏 雪)