长三角一体化发展的边界效应研究

——基于城际消费流视角

张伊娜,牛永佳,张学良

(1.复旦大学 社会发展与公共政策学院,上海 200433;2.上海财经大学 长三角与长江经济带发展研究院,上海 200433)

城市群能够通过群内各个城市之间的市场整合来实现资源的优化配置,加强政府合作如在长三角城市群成立城市经济协调会,能够消除市场分割,促进区域一体化发展,带来城市群经济绩效提升[1]。鉴于我国当下区域发展尚不平衡不充分的社会现实,刘志彪指出在当前的国情下,建设全国统一市场不可能一蹴而就,需要分区域、分步骤地渐进式推进[2]。改革的第一步应着力推进珠三角、京津冀、长三角等区域的市场一体化,在推进区域一体化的基础上,进一步推动各区域之间的相互开放,从而建设国内的统一市场。因此,中国的区域一体化受到前所未有的关注,以城市群为代表的区域经济发展模式正在逐步取代“一城独大”的单一城市孤立扩张的发展模式,区域内城市之间的联系日益密切,区域一体化已经成为当下社会经济发展的重要推力。

长江三角洲城市群位于我国东部沿海地区,是我国市场发育最好、经济发展最为活跃的地区之一,被公认为世界第六大城市群,在提升我国综合实力和国际竞争力中发挥关键性作用,是带动全国经济又好又快发展的重要引擎。2018年底,习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布,支持长三角区域一体化发展并上升为国家战略。关注长三角地区区域一体化问题,不仅对促进长三角地区的经济发展产生重要意义,而且由于长三角地区在国内的重要示范效应,将有效推动我国各城市群的内部协调发展。

长三角地区不仅具有地域相邻、文化相融的天然区域协调发展优势,而且长期以来区域内人员交流和经济往来密切,多层次、宽领域的合作交流机制逐步建立,构成了长三角地区一体化发展的良好基础。长三角地区的区域性经济合作起源于20世纪80年代初的上海经济区,在1982—1986年间,上海经济区的成员即从江浙沪的两省一市的9个城市迅速扩展到上海、浙江、江苏、安徽、江西、福建5省1市。虽然上海经济区由于在特定历史时期无法协调好政府间竞争与合作的关系而被撤销,但区域合作的需求并没有消失,并且催生出新的区域合作形式,1992年建立起长江三角洲城市协调部门主任联席会议制度。从1997年起,由长三角地区各城市市长参与的“长江三角洲城市经济协调会”在促进区域经济合作中发挥着举足轻重的作用。伴随区域经济发展的需要,长三角地区在加深区域经济合作的同时也在逐渐扩展区域合作的范围,经济协调会的成员历经5次扩容由15个城市逐步增加到41个,至2019年10月沪苏浙皖3省1市全员加入长三角经济协调会[3],(1)1997年首次长江三角洲经济协调会的正式成员包括15个城市:上海、无锡、宁波、舟山、苏州、扬州、杭州、绍兴、南京、南通、常州、湖州、嘉兴、镇江、泰州。2003年纳入台州,成员增加到16个;2010年纳入合肥、盐城、马鞍山、金华、淮安、衢州6个城市,成员增加到22个;2013年纳入徐州、芜湖、滁州、淮南、丽水、温州、宿迁、连云港8个城市,成员增加到30个;2018年纳入铜陵、安庆、池州、宣城4个城市,成员增加到34个;2019年纳入黄山、蚌埠、六安、淮北、宿州、亳州、阜阳7个城市。。

本文利用中国银联近乎覆盖全样本的城际消费流数据和修正的边界效应模型,在对地区生产总值、工资水平、城市间距离等变量进行度量的基础上,对长三角地区的省际边界效应和城市边界效应的影响程度进行实证分析,深入研究边界效应如何影响长三角地区的市场一体化程度,以期为推动长三角区域一体化提供理论支撑和政策建议。

一、文献综述

从世界范围看,区域一体化概念的提出与相关理论发展时间并不长。荷兰经济学家Tinbergen强调,区域经济一体化是消除阻碍经济发展的各种人为障碍,建立新的自由化政策和制度,构建最适宜的国际或区域经济结构[4]。美国经济学家Havens和Balassa进一步提出,区域经济一体化既是一种过程,又是一种状态。作为过程的一体化强调动态过程,体现在逐步取消区域内各成员之间的经济歧视;作为状态的一体化强调静态结果,意味着区域内各成员之间不存在差别待遇[5]。美国经济学家Fritz对区域经济学的研究范畴进行了层次上的划分,鲜明地指出经济一体化的研究不应只限于各国之间,一国内部各地区之间的一体化同样值得关注[6]。至此,区域经济一体化的研究范畴被划分为国家之间、一国内部和国家内部不同区域的一体化三个层次。

如何对区域经济一体化进行合理测度,也是学者们关注的问题。受Balassa对区域经济一体化界定的影响,区域经济一体化测度的分析主要由两类构成:一类关注过程,即通过各区域间反映交流与联系的流量数据来进行测度;另一类关注结果,即通过计量各区域在经济生产水平、价格水平、居民生活水平等方面的差异来进行测度。

国外学者对于区域经济一体化的测度,重点关注边界效应的影响。Ratti最先在国家之间的区域一体化研究层面给出边界效应的定义,具体指拥有独立主权的两个国家之间的分界线,这种国家间的行政边界会影响本国与其他国家之间的经济往来及经济合作[7]。一般而言,边界效应的效果越强,区域内的经济一体化程度越低。借助流量数据来进行区域经济一体化测度的典型方法为传统的引力模型,McCallum[8]利用贸易引力模型,通过加拿大人口最多的20个州的内贸数据以及加拿大和美国之间的国际贸易数据,证实国家的边界严重影响加拿大—美国之间统一市场的构建,经测算加拿大国内贸易流量为加美国际贸易的22倍。借助结果数据进行区域经济一体化测度的典型方法为一价定律模型,Engel和Rogers[9]基于一价定律模型应用14种消费品的价格数据,对美国和加拿大区域经济一体化的程度进行了重新测定,实证结果表明由于美国和加拿大国家边界的存在使得两国的贸易距离(2)本文中的贸易距离,指同时考虑实际物理距离和边界效应带来的两地区距离增量,数值上等于以上两者之和。比实际物理距离增加了11.23倍。

国内学者对于区域经济一体化的测度探究,一方面,在借鉴国际经验的基础上改进引力模型和一价定律模型对边界效应进行测算。如赵永亮和徐勇[10]、吴华丽[11]、郝景芳和马弘[12]等利用中国与贸易伙伴的贸易数据,在引力模型基础上对边界效应进行了实证研究。李军林等将双边贸易距离和多边贸易距离同时纳入引力方程模型,基于联合国Comtrade数据库提供的国际贸易量数据,实证得出东盟国家和成员国之间的外贸明显大于同非成员国之间的贸易的结论,其内部经济一体化程度呈现上升趋势[13]。李天籽在对距离进行了直线距离、水路距离和陆路距离区分的基础上对中国沿边地区的跨境经济合作作了边界效应的测算,研究结果表明我国沿边地区在对外开放和区域经济合作方面受较高的边界效应的制约[14]。杨文毅等借助两地区的边界效应模型对长江中游城市群的市场分割现象展开分析,研究发现湖北、湖南和江西的省际边界均对消费流出具有显著抑制作用,各省之间的市场分割现象明显[15]。另一方面,相关学者也进行了区域经济一体化指标的构建。如周立群和夏良科在比较长三角、珠三角与京津冀三大城市群区域经济一体化程度时涉及市场一体化、政策一体化两大类指标[16]。张衔春等在对深莞惠次区域经济一体化进行测度时构建了市场一体化、基础设施一体化和产业一体化的指标体系[17]。陈辉煌就长三角区域经济一体化的测度研究利用主层次分析法得到了包含市场一体化、规划一体化、基础设施一体化、体制一体化、社会一体化五个维度的评价体系[18]。张学良等运用“一价法”构造市场分割指数来作为长三角区域一体化发展的反向指标[1]。

通过上述关于区域经济一体化测度相关文献的梳理,国内外学者对弗里茨提及的国家之间这个层次的区域经济一体化的测度展开了大量深入的研究,而对于国家内部的区域经济一体化的测度涉及较少。区域经济一体化包含市场一体化、基础设施一体化、产业一体化等多个方面的内容,但市场一体化是不可或缺的一个指标维度。区域市场一体化不仅是区域经济一体化的主要内容和基本特征,更是推动区域经济一体化的内生动力[19]。周立群和夏良科经过长三角、珠三角、京津冀三大城市群的比较研究得出区域经济一体化程度主要由市场一体化来反映的重要结论[16]。因此本文将在国内层面展开区域经济一体化测度的研究,在研究设计中重点考察长三角地区的市场一体化程度。

刘生龙、胡鞍钢在比较了国内贸易流量、区域间价格水平的差异和波动、劳动力流动、市场潜力等几种区域经济一体化测度指标后,指出由于贸易流直接反映区域间的往来程度,用贸易流来衡量区域经济一体化是最为合适的[20]。但是使用贸易流进行国内区域经济一体化研究存在以下两个问题:其一,中国省际间的贸易数据难以取得,已有研究表明分省统计数据中的投入产出表包含省际贸易数据,然而自2002年起中国分省统计年鉴不再对投入产出表进行整理,最新的省际贸易数据无从获取。其二,由于投入产出表中给出的国内贸易项只是各行业账户的余额,基于投入产出表进行内部贸易量估计进而测算边界效应,存在可信度较低的问题[21]。所以,在进行国内层面的区域经济一体化测度时需要寻找能够反映区域间往来的新指标。李涛等尝试以关系型大数据为基础进行区域经济一体化的测度,应用企业分支数据、信息流数据和交通流数据进行关联网络和多变量分析,发现长三角地区各城市的区域经济一体化水平指数表现出明显的梯度格局[22]。城际消费流作为一种典型的关系型大数据,更为直观准确地反映出区域间的经济活动往来程度,并且传统的贸易流数据主要体现区域间商品市场的互联互通,城际消费流数据不仅能够体现区域间商品市场的互联互通,而且反映出区域间服务市场的互联互通。因此,城际消费流数据为测算国家内部区域经济一体化提供了重要的数据支持。

长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,市场化程度也相对较高。本文基于城际消费流数据对长三角区域经济一体化进行边界效应分析,实证分析长三角地区的市场一体化程度并对各省市在区域统一市场的融入情况进行横向比较。本文其余部分安排如下:第二部分为长三角区域经济一体化的实证研究设计,第三部分为长三角地区一体化程度的实证结果分析与各省市的边界效应比较,第四部分是基于实证结果进行总结与讨论。

二、研究设计

(一)模型设定

本文理论模型主要借鉴Head和Mayer[23]的边界效应模型。Head和Mayer通过改进引力模型,重点测度了国家行政边界对欧盟地区一体化的影响。本文则将该模型创新性地应用于城市和省际层面,根据长三角地区城际消费流的主要特征以及影响跨区联系的关键变量,建立适合在城市群层面展开分析的市场一体化的测度模型,探究城市和省际两级行政边界对长三角地区市场一体化的影响。

首先,假定在经济体内部有N个地区,其中任意地区i的代表性消费者的消费效用取决于在各地区不同种类产品的消费数量,且消费者效用函数为CES形式,即

(1)

其中,θ(θ>1)为产品之间的替代弹性,aij表示消费者的相对偏好系数,cijh代表地区i的消费者对地区j品种为h的产品的消费数量,nj为交易城市产品的品种数。

其次,假定交易城市的劳动力市场处于均衡状态,那么价格水平和工资水平同时满足如下条件:

w=pF(u,z)

p=(1+μ)w

(2)

其中,w和p分别表示工资水平和价格水平,u为交易城市的失业率水平,z为除价格、失业率外影响工资水平的其他因素,μ为产品价格决定的工资加成系数。

(3)

由斯蒂格里茨的垄断竞争模型可知,产量与产品多样性之间存在正比关系,假定这一比值为q,令产品的出厂价格为pj,由此可以得出任意地区的地区生产总值的表达式为

Yj=pjqnj

(4)

消费者在进行消费活动时除需支付产品的出厂价格外,还需要承担冰山成本。本文中的冰山成本主要由两部分构成:第一部分是两地区之间的物理距离dij,第二部分为两地区之间不可观测的消费壁垒Bij。因此消费者实际承担的价格水平pij与出厂价格pj之间的关系如下:

(5)

最后,消费者偏好亦受到边界效应的影响,由于两地区的文化观念、信息可得性等因素的影响,消费者会表现出一定程度的本地偏好,即aii>aij(i≠j)。在Wei[24]的研究中发现两地接壤对异地消费具有显著的促进作用,因此我们假定长三角地区两城市接壤会减弱本地偏好对aij的影响。由此可得消费者偏好的表达式:

aij=exp[eij-(γi-αAij)Bij]

(6)

其中,eij表示影响消费者偏好的随机构成部分,Aij和Bij分别为代表是否接壤和城市边界效应的哑变量。当地区i和地区j之间不存在地理上的相隔时,Aij=1;否则Aij=0。当消费者进行异地消费,即i≠j时,Bij=1;否则,Bij=0。

根据式(2),可得pj=(1+μ)wj;根据式(4),可得nj=Yj/(qpj);结合式(5)和(6),替换式(3)中的pj、nj、pij和aij,并对式子两边取对数值可得:

lnCij=lnCi+lnYj-(θ-1)δlndij-θlnwj-Ii-

(θ-1)[γi-αAij+ln(1+λi)]Bij+(θ-1)eij

(7)

(8)

由式(8)可知,模型的常数项表示城市边界对消费流的影响强度,考虑到长三角地区消费流表现出明显的省内联系强度大于跨省联系,因此在模型中引入虚拟变量Dij来控制省际边界的影响,最终的实证分析模型为:

(9)

(二)数据来源

2016年《中国分省份市场化指数报告》[25]的数据显示,长三角已经成为中国市场化程度最高的区域。本文以市场化程度最高的长三角地区为研究对象,探究其区域经济一体化的程度。关于长三角地区具体覆盖范围的讨论有很多,本研究着眼于经济活动,划定区域范围主要依据相关经济组织(如城市经济协调会等)的官方规划。至2019年10月15日,沪苏浙皖1市3省41个地级及以上城市全部加入长三角城市经济协调会。因此,本文将沪苏浙皖包含的41个城市作为研究对象。

行伟波、李善同在市场一体化实证研究中指出,对区域间贸易进行实证研究存在多重困难,首先面临的困难是如何获得区域间的直接贸易数据[21]。鉴于贸易数据的可得性及数据质量问题,本文放弃使用贸易数据来刻画地区之间的市场联系,转而使用城际消费流数据。本文使用的消费流数据来源于2018年中国银联银行卡(包括贷记卡和借记卡)刷卡交易统计数据库。数据涵盖了全量70多亿张银行卡,10亿以上持卡人,境内外5 000万家以上的商户终端消费记录,年交易额超过120万亿元。研究根据银行卡账户信息及其本年度最大频次消费地点,来识别本地消费;而将该银行卡在其他位置的消费,标记为异地消费支出。

三、边界效应的实证分析

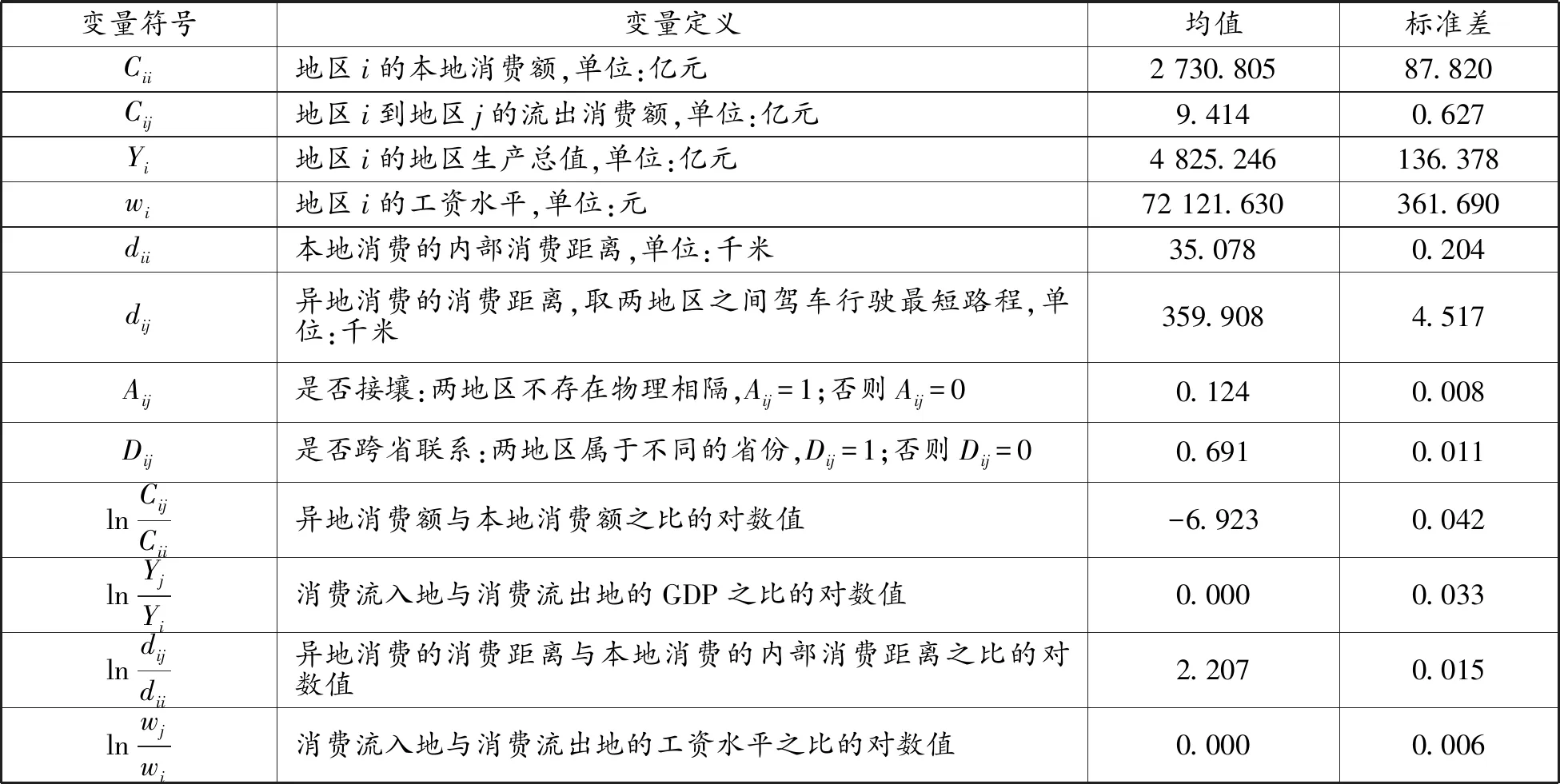

(一)实证分析的变量定义及统计分布

基于前文的模型设定与数据整理,最终确立在长三角地区边界效应分析中引入如下变量,具体的变量定义及统计分布如表1所示。

表1 变量定义及统计分布

(二)省际边界效应及其影响分析

在模型中引入的其他基础变量,两地区的相对产出、相对距离、相对工资水平以及两地区是否为接壤均对异地消费存在重要的影响作用。两地区的相对产出对异地消费具有促进作用,意味着生产规模越大的城市,在城市群内对消费的吸引力越强,能够吸引更多的外来消费流入;相对距离对异地消费表现出明显的抑制效果,前文基于冰山成本理论分析所得的结果得到证实,一般而言,消费距离越远使得交易成本越高,交易风险越大,因此距离对异地消费的影响一般是负面的;而相对工资水平对异地消费的影响系数是正的,与理论模型中的系数符号相反,相对工资水平会直接影响相对出厂价格水平,相对出厂价格更高的城市对消费具有更强的吸引力,体现出长三角地区的异地消费对价格并不十分敏感,而是更多地流向品质更好、出厂价格也更高的产品。此外,城市间的接壤会明显促进两地区的消费联系,由于在空间上不存在物理上的相隔,两城市间的文化交流和信息传递相对更加充分,使得本地消费者对异地产品具有相对更高的认可度。

行政边界同时具有负面作用和中介作用。在不同国家之间,负面效应主要通过区域间的关税和非关税壁垒发挥作用,在一国内部主要是地区行政壁垒阻碍各类要素流动;中介作用则主要通过边界在区域间的连接作用促进地区间的经济交流;因此边界效应最终表现为促进消费流出还是抑制消费流出,取决于负面作用和中介作用谁占优。在长三角城市群中,省际边界整体表现为负面作用。为探究长三角地区3省1市之间的省际边界效应是否具有异质性,对长三角地区消费流的子样本展开实证分析,实证结果如表2中模型2—模型7所示。上海—浙江、上海—江苏、上海—安徽、浙江—江苏、浙江—安徽、江苏—安徽6种省际边界均对异地消费具有负面作用。但负面作用的程度可分为三个层次:首先是上海与浙江、上海与江苏的省际边界表现为低程度的负面作用,在其他影响因素保持一致的条件下,上海与浙江省的省际消费流为省内消费流的28.59%(exp(-1.252)=28.59%),上海与江苏省的省际消费流为省内消费流的28.42%(exp(-1.258)=28.42%);其次是上海与安徽之间的省际边界表现为中等程度的负面作用,省际消费流与省内消费流之比达到18.05%(exp(-1.712)=18.05%);最后,浙江、江苏、安徽三省中任意两省之间的省际边界表现为高程度的负面作用,浙江—江苏之间的跨省消费流与省内消费流的比率为10.16%(exp(-2.287)=10.16%),该比率在浙江—安徽之间为10.93%(exp(-2.214)=10.93%),在江苏—安徽之间为9.14%(exp(-2.393)=9.14%)。由此反映出在长三角地区的异地消费联系格局中,上海作为长三角地区的中心城市,其与浙江、江苏、安徽之间的省际边界的屏障效应已经明显弱化,而浙江、江苏、安徽三省之间的消费联系仍存在明显的市场分割现象。

表2 省际边界效应回归系数表

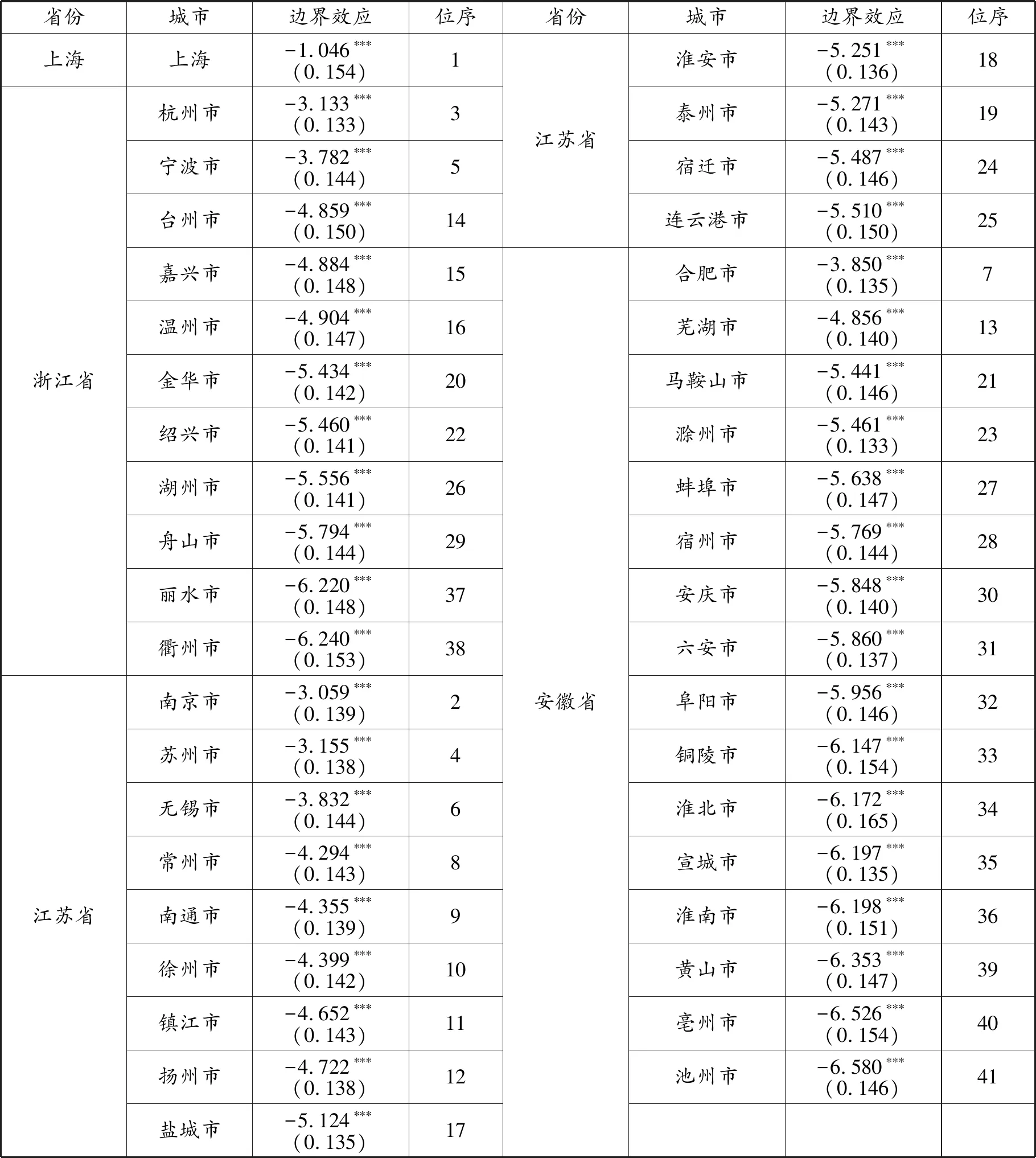

(三)城市边界效应及其影响分析

赵永亮、徐勇通过省份固定效应测算得出不同省份边界效应的影响[27]。本文借鉴他们的测算方式,借助城市固定效应获得长三角地区各城市的城市边界效应。具体操作方式是根据固定个体效应模型的原理,对同一城市消费者的消费情况分别生成相应的虚拟变量,进而对全样本进行不包含常数项的OLS回归。测算结果如表3所示。其他变量的系数,受文章篇幅限制,表3不再列出。

表3中城市边界的系数符号表示城市边界对流出消费的影响方式,而系数的绝对值表示城市边界对消费流出的影响程度。整体而言,城市边界对各城市的消费流出均表现为显著的负面作用。为了便于城市群内不同城市边界效应的比较,同时列示了城市边界效应系数的位序,位序值越小意味着城市的边界负面效应越小,其在城市群的融入度越高。上海的城市边界效应位序为1,在控制其他影响消费流因素一致的情况下,上海市受城市边界效应的影响,跨城市边界消费与本地消费的比为35.13%(exp(-1.046))。同理可知,其余城市的边界效应的影响程度。

表3 消费流城市边界效应系数表

对比各省内部不同城市的边界效应影响程度,浙江省各城市与长三角地区其他城市的无形消费壁垒最小的城市为杭州市,江苏省各城市与长三角地区其他城市无形消费壁垒最小的城市为南京市,安徽省各城市与长三角地区其他城市无形消费壁垒最小的城市为合肥市。可以发现,三个省会城市融入长三角区域经济发展的程度均较高。它们通过加强在长三角经济圈内的经济交流与贸易合作,减弱了其消费流的城市边际壁垒,发挥了其在当地经济发展中的首位作用。

长三角各城市的边界效应程度不尽相同,整体来看,江苏省各城市的市场融合度最高,浙江其次,安徽省的市场融合度相对较弱。首先,在整个城市群内边界效应最小的10个城市中,江苏省的城市有6个,浙江省的城市有2个,安徽省的城市仅有1个。其次,各省的省会城市的边界效应存在差异,浙江省的省会城市杭州市与江苏省的省会城市南京市的城市边界效应程度相近,而安徽省的省会城市合肥市的城市边界效应明显高于杭州市和南京市。最后,浙江、江苏、安徽三省的城市边界效应程度的分布存在明显的递进趋势,江苏省各个城市的边界效应处于3.06~5.51之间,浙江省各城市的边界效应介于3.13~6.24之间,而安徽省各城市的边界效应程度最为强烈,在3.85~6.58之间分布。

为进一步探究政府主导的区域合作是否有利于加强长三角地区的经济交流,本文对先后加入长三角经济协调会的成员城市进行了分组的城市边界效应情况统计。结果发现(见表4),平均而言,后加入经济协调组织的城市要比先加入的城市边界效应明显,说明政府主导的区域合作减少了由城市边界带来的消费交流障碍,有力地推动了长三角地区市场的整合。当然,也有例外出现,如江苏省的徐州市、浙江省的温州市等,虽然加入经济协调会的时间较晚,但受其交通枢纽地位或商贸经济发展较快的影响,其在融入长三角地区区域发展方面也有不错的表现。

表4 长三角经济协调会成员变动情况及相应城市的边界效应

四、总结与讨论

借助中国银联提供的2018年城际消费流数据,基于 Head-Mayer边界效应模型,对长三角城市群的区域经济一体化程度进行测算和评估。实证结果表明:城市边界和省际边界均对异地消费具有明显的抑制作用,受省际边界的影响,在其他因素一致条件下省内异地消费为跨省异地消费的10.24倍。虽然所用数据有区别,本文的研究结果在一定程度上可以与其他学者已取得的研究结果进行对比分析。

Brǒcker对欧共体的一体化程度进行研究发现,欧共体成员国的国内贸易是跨国贸易的6倍[28]。McCallum对加拿大—美国的市场一体化程度研究结果表明,加拿大国内贸易流量为加美国际贸易的22倍[8]。由此可以看出,长三角地区的省际边界带来的市场分割的影响程度明显要低于类似加拿大—美国之类的国际边界带来的市场分割;但是长三角地区的省际边界的影响仍是制约地区市场一体化的重要因素,其影响甚至高于积极推进区域经济一体化的部分欧洲国家的国家边界的影响。因此,在深化我国长三角区域经济一体化的进程中仍有很大的改进空间。Poncet基于投入产出表的中国国内省际贸易数据的研究发现,我国沿海地区1987年、1992年和1997年的边界效应分别为7、11、18,内陆地区在这三个年份的边界效应分别为18、22、34[29]。虽然数据来源不具有可比性,但计算结果也可以拿来近似地参考。与1997年我国沿海地区的边界效应程度相比,长三角地区的边界效应下降幅度明显,近年来长三角地区通过建立各级区域经济协调组织积极推进区域间的经济合作初现成效。

此外,省际边界效应表现出异质性,其中上海与浙江、江苏、安徽之间的省际边界的负面作用已经明显弱化,而浙江、江苏、安徽三省之间仍存在明显的市场分割现象,表明上海市作为长三角发展的重要引领力量,正在积极发挥示范效应,积极开放本地市场,在产业发展、公共服务等方面加强区域合作,促进长三角区域经济一体化。而长三角各城市的边界效应程度不尽相同,并且通过不同城市的边界效应程度测算,发现长三角地区区域经济一体化的逐步紧密,是通过“自上而下”的政府主导的经济合作以及“自下而上”的市场力量主导的改革共同推动实现的;先加入城市经济协调组织的城市平均而言要比后加入的城市边界效应抑制程度小,而针对每个城市而言也不乏例外,如浙江省的温州市虽然加入经济协调会的时间较晚,但受其商贸经济发展较快的影响,边界效应值也相对较低。

鉴于长三角区域经济一体化的发展现状,提出以下几点建议:首先,要肯定区域经济协调组织在推动区域经济发展过程中发挥的重要作用。在区域协调组织继续发挥作用的过程中不仅要重视后加入成员的融入发展,而且要重视边界负面作用影响较大的成员的融入发展,不断提高区域组织的协调能力,为构建最适宜的区域经济结构提供支持。其次,继续深化消除影响区域经济发展的人为阻碍的改革。虽然长三角地区被认为是当下我国区域经济一体化程度最高的地区,但是其省际边界的市场分割现象仍旧存在,因此要积极探索沪浙苏皖4省市的沟通与协商,同时积极推进新型城市合作机制建设,加快跨区域利益协调机制建设[30-31],进一步降低经济合作的障碍和成本。最后,积极借鉴国际区域合作经验。例如美国东北部大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本太平洋沿岸城市群、英伦城市群、欧洲西北部城市群五大世界级城市群通过共建基础设施、协调产业发展等措施实现了区域经济一体化的快速发展。长三角城市群发展定位为世界第六大城市群,也可以适当借鉴国际区域合作经验,有利于长三角城市群在区域经济发展过程中发挥更大的优势。

——长三角油画作品选之四