中日韩行政区划比较与空间治理启示*

朱建华 修春亮

导语

行政区划是大政国基[1]。中国自秦始皇在全国范围推行郡县制开始便有了规范统一的区划体制。行政区划是国家权力再分配的重要形式,中国区划体制是自上而下的中央集权制,而西方国家更多体现了地方自治。十九届四中全会提出了推进国家治理体系和治理能力现代化,因此,中国行政区划管理体制有必要借鉴国外的先进治理体系和制度。通过解读20年来区划研究知识图谱,发现区划研究逐渐从区域经济、城镇化转向管理体制改革[2]。减少区划层级、推行省直管县是主要趋势[3]。有学者通过新区与行政区划的耦合,建构了新的区域治理体系[4]。

西方学者更多集中于研究大都市圈区划改革[5-6]、层级压缩[7-8]及政区合并[9-10],尤其是地方自治[11-13]。刘君德等对国外行政区划模式进行了总结,将世界各国的区划体制分为英美、法德以及苏联3大模式,苏联模式对中国影响较大[14],美国的县级政区设置也对中国区划调整提供了经验[15]。近年来俄罗斯也进行了行政区划改革,增加了一级联邦区来防止国家分裂[16]。国内还有学者也介绍了国外的行政区划调整经验和对我国区划调整和改革的启示,尤其在城市型政区和县级政区方面存在很大差异[17-18]。

行政区划具有历史继承性,同时也有明显的地域型特征。中国、日本和韩国同处于东亚文化圈,在地缘位置上一衣带水,在地域文化特征方面具有一定的相似性,在行政区划体制方面也是一脉相承,因此国内有许多学者研究了日本、韩国与中国的行政区划比较与启示[19-20],多侧重于类型和模式和城市区划制度的比较[21-22]。近年来,关于日韩都市圈空间结构等方面的研究对中国都市圈行政区划设置研究也有较大启示[23-26]。日本和韩国受中国古代行政区划设置的影响较大,但后期有很多的探索和创新,形成了独具特色的行政管理体系。目前,国内对日韩两国行政区划体制改革和创新的研究比较少。因此,本文基于比较视角,分析日韩两国在行政区划与空间治理体系方面与中国的差异,对今后中国的行政区划体制改革和城镇化进程提供一定参考。

1 中日韩行政区划类型、层级与幅度的比较分析

自新中国成立以来,省级行政区划层面调整较少,总体格局较为稳定,近40年来主要是增设了海南省和重庆直辖市。但是,在地级、县级和乡镇级行政区层面调整比较频繁。自1978—2018年,地级市由97个增加到293个,县级市由93个增加到375个,市辖区由511个增加到970个。

近代日本行政区划始于明治天皇时期。1871年日本废藩置县,废除260余藩划分为3府72县。1890年调整为1厅3府43县,政区格局初步形成。1943年东京府改为东京都,1947年北海道厅改为北海道,赋予市町村地方自治权,使市町村成为日本的第二级行政区。

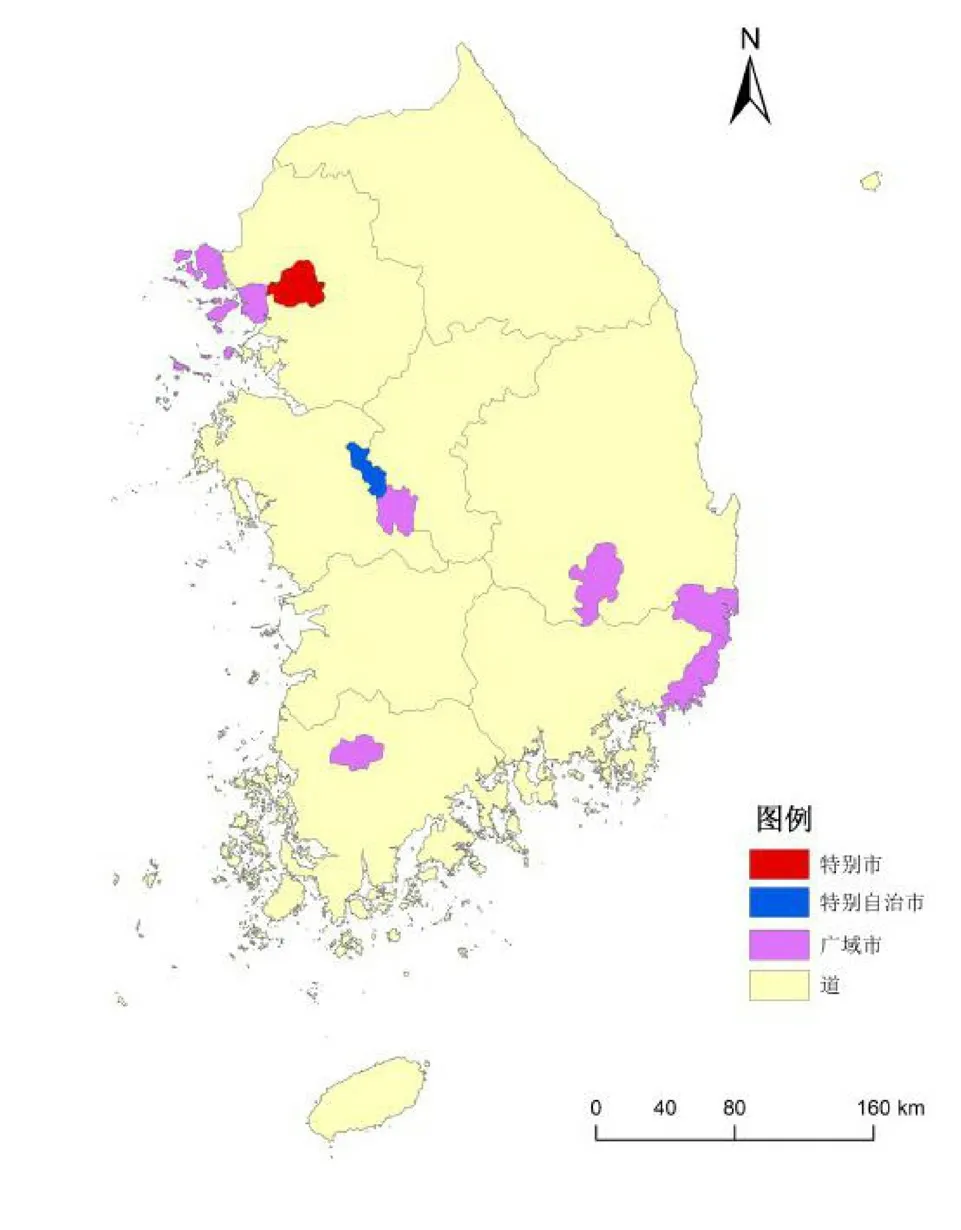

韩国的建国(1948年)历史较短,因此韩国行政区划调整相对比较简单。1946年汉城市(今首尔)和济州道分别从京畿道和全罗南道析置出来。1963—1997年,釜山、大邱、仁川、光州、大田和蔚山陆续升格为广域市。2006年设立济州特别自治道。2012年设立世宗特别自治市。至此,形成了韩国的行政区划基本格局:即被称为“广域自治团体”的一级行政区,被称为“基础自治团体”二级政区以及面、邑、洞等基层政区。

1.1 行政区类型

日本、韩国现行区划制度和名称主要来源于中国唐朝时期。其中日本的都、道、府均是中国唐朝时期的区划单位,“都”就是首都,“道”相当于今天的省,“府”是指较大的城市。而日本的“县”和韩国的“郡”来自中国秦朝的“郡县制”。

中国的特殊国情决定了行政区划设置的多样性和复杂性,除了常规的行政区划设置类型外,还有一些特殊型政区。中国在少数民族人口集聚区域设立了民族自治政区,设立了5个民族自治区、30个自治州、120个自治县、981个民族乡。内蒙古自治区还有特殊的“盟—旗—苏木”区划体制。此外,在香港和澳门回归祖国后设置了2个特别行政区。日本一级政区以县为主,但也有3种特殊类型:都、府、道(图1)。韩国的特殊政区有济州自治道以及世宗特别自治市(图2)。

图1 日本行政区划格局图

1.2 行政区划层级

各国区划层级一般考虑国土面积、人口数量、历史文化传统以及政治体制等因素[21]。中日韩3国虽然地理位置接近,但是国土面积、人口数量以及政治体制迥异,因此行政层级与体系各不相同(表1)。

图2 韩国行政区划格局图

表1 中日韩行政区划层级比较表

1.2.1 中国四级与三级并存的管理体制

中国行政区分为4个层级:省、自治区—市、州、盟、地区—县、县级市、市辖区—乡、镇、街道,但也有部分地区实行三级制:(1)直辖市,没有省这一级。4个直辖市都是“直辖市—区(县)—街道(乡镇)”三级制类型;(2)“省直管县(市)”,没有地级市这一级。海南省、河南济源、湖北省天门、仙桃、潜江等属于“省—县(县级市、林区)—乡镇街道”三级制类型;(3)地级市直管乡镇街道,“直筒子市”下面不设区县。共有儋州、三沙、东莞、中山、嘉峪关5个不设区的地级市,属于“省—地级市—乡镇街道”三级制类型;(4)县级市或市辖区直管社区,没有乡镇街道这一层级。三亚市、内蒙古二连浩特市等属于“省区—地级市—市辖区(县级市)”三级制类型。

1.2.2 日本两级扁平化管理体制

日本区划层级较少,实行都、道、府、县—市、町、村两级管理。截至2018年,日本共有1都(东京都)、2府(大阪、京都)、1道(北海道)、43县,共47个一级政区。都道府县下设有791个市、744个町、183个村共1 718个二级行政区。东京都下设23个特别区,除东京外,另有17个规模较大的城市设有市辖区。北海道由于面积较大,在道与市町村之间设有14个综合振兴局(原为支厅),为特别地方政府。

1.2.3 韩国三级管理体制

韩国的行政层级为三级。截至2018年,韩国共有17个一级政区:1个特别市、1个特别自治市、6个广域市、8个道和1个自治道。一级政区下面共设有228个二级政区:73个自治市、86个郡、69个自治市辖区。三级基层政区有3种类型:面(乡)、邑(镇)、洞(街道)。此外自治市当中有12个特定市设置了“区”。

1.3 行政区划管辖幅度

中国34个一级政区除了港澳台及4个直辖市外,其他27个省区平均管辖12.37个二级政区,二级政区平均管辖8.4个三级政区,三级政区平均管辖14.4个四级政区。中国区划结构呈现高耸式金字塔特征,每一级政区管辖幅度比较小。日本一级政区平均管辖37.0个二级政区,管辖幅度大、层级少,属于典型的扁平式管理结构。韩国一级政区中除世宗市(无二级政区)外平均管辖14.5个二级政区,管辖幅度比中国略大。

1.4 行政区划管理体制改革

中国许多地区正在由四级向三级改革,走“扁平化”行政管理模式,提高行政效率,节约行政成本。在管辖幅度方面,自1986年农村改革开始大规模的乡镇合并,中国乡镇数量从1985年的91 338个,到1995年下降为47 136个,到2018年下降到31 552个,与改革前的1985年相比乡镇数量减少了约三分之二。街道数量从2000年的5 902个增加到2018年的 8 393个,增加了2 491个。

日本行政区划改革方向是在层级方面取消了“郡”,在管辖幅度方面进行市町村大规模合并。日本曾经有“郡”(介于县与市町村之间),1923年废除了郡制,但在选举、邮政和统计等事务中仍起作用[27]。1965年日本颁布了《市町村合并特别法例》,鼓励市町村合并,但一直到1999年市町村总数由1965年的3 392个下降到3 232个,这一时期变化并不大。在1999—2006年期间推行大规模的政区合并,史称“平成市町村大合并”。2006年3月仅剩1 821个市町村。根据日本总务省数据,截至2018年底共有1 718个市町村,与1999年相比二级行政区数量减少了近一半。长期以来町的数量一直最多,通过市町村合并后,町和村的数量持续下降,相反市的数量不断增加,2010年市的数量开始超过了町。并且,部分中核市和特例市通过整合,升格为了政令指定市,例如滨松和新潟两市分别由12个和13个市町村合并而成。日本的市町村合并加速了城镇化进程,通过城乡一体化带动了一批城市的发展[28]。日本城市数量的增加和市町村的合并是和城市化快速推进相吻合的。

韩国自建国后长期跟中国一样,实行城乡分离管理,从原来的郡划出城市化地区单独设立“市”,类似于中国的“切块设市”。1994年开始设置“都农复合形态市”,改革的原因是城乡分离型政府割裂城乡共同生活圈。韩国城市设置模式由“切块设市”走向了“市郡合并”或“整郡设市”,例如,1998年全罗南道的丽水市、丽川市和丽川郡合并为新的丽水市。1996年后韩国设立的14个市中有13个为“都农复合形态市”。因此,近年来韩国设立的市也都属于地域型城市。

2 中日韩城市行政区划体制的比较分析

在建制市数量方面,截至2018年底,中国共有672个,日本有791个市,韩国共有85个市。但是不同城市有着不同的行政等级和权限,设置标准也不相同,并且规模较大的建制市下面分设了市辖区,小城市一般不设置市辖区。

2.1 城市行政等级体系

中国的城市等级体系主要分为“三级四等”,包括直辖市、地级市、县级市3个主要层级,还有15个副省级市。日本根据人口多寡划分城市为4个等级:政令指定市、中核市、特例市、一般自治市,等级越高的市权限越大。其中,政令指定市共有20个,拥有“县”一级的权限,中核市有45个,特例市有39个,一般自治市共有687个。韩国的城市分为3个等级:特别市或广域市、特定市和自治市。韩国共有8个特别市或广域市,15个特定市,62个自治市。

总体而言,中日韩三国的城市等级体系有较多相似性,不同行政等级的城市具有呼应和一致性。日本的都、府以及韩国的特别市和广域市相当于中国的直辖市;日本的政令指定市和韩国的特定市相当于计划单列市;日本的中核市、特例市相当于地级市;日本的一般自治市和韩国的自治市相当于县级市。但是,城市的隶属关系存在明显不同。日韩城市之间无隶属关系,城市直接归都道府县管辖,而中国城市行政等级较多,出现了地级市代管县级市的普遍情况。

2.2 城市建制设置标准

通过比较发现,中日韩三国不同等级的市设置标准差异较大(表2)。其中,中国设市标准要高于日本和韩国,而且有许多县、镇已经达到了设市标准却未设市,这也是中国建制市数量相对偏少尤其是小城市比例较少的主要原因。但是地级市设置标准较低,一般由地区(省政府的派出机构)改设为地级市,如最近西藏的山南地区改设为山南市,新疆的哈密地区改设为哈密市。中国直辖市、副省级市等高等级城市没有明确标准,而日韩两国对高等级城市设置有明确的人口标准。

表2 中日韩城市建制标准比较表

2.3 市辖区设置的比较分析

在城市市辖区方面,中国的地级以上城市普遍进行分区,但也有5个地级市没有设置市辖区,而县级市无论规模大小均没有设置市辖区。也就是说,中国城市根据行政等级而不是人口规模来设置市辖区[29]。

日本城市数量多,但设置市辖区的市仅有18个。其中,东京都下面分设了23个特别区,此外还有大阪、名古屋、京都等17个政令指定市设置了市辖区。1992年,日本只有13个城市划分了市辖区。自大规模推进市町村合并以来,埼玉、静冈、堺市、滨松和新潟5个市通过合并周边市町村,均升格为政令指定市,并分设市辖区。日本市辖区的总体特征是数量多且规模偏小,18个设区城市共有186个区,其中最多的大阪设有24个区(平均每区不到10 km2),最少的静冈市设3个区。186个市辖区中面积超过100 km2的仅有19个,而不足10 km2的却多达30个,人口不足10万的区多达39个,日本很多市辖区其实就是一个町的规模。这种市辖区格局导致城市分区后,下属机构规模过小、数量过多,市与区的管理协调难度加大[30]。

韩国市辖区设置标准为人口不得低于20万人,超过50万人可设2个区,超过75万人可设3个区。首尔分设了25个区,6个广域市分别有4—15个市辖区。根据设区标准,韩国的水原等12个“特定市”也可设置市辖区,共设有35个市辖区。因此,韩国特别市、广域市和特定市共设有104个市辖区。

通过比较可以发现,日本791个城市中设区市仅有18个,设区市占比仅有2%左右;韩国85个城市中设区市也只有19个,占比约22%;而中国设区市有293个,占城市总数的44%。其中,中国市辖区数量最多的是重庆市(26个),北京、上海和天津3个直辖市各有16个市辖区。中国有70个地级市仅设一个市辖区,而日本设区市至少有3个区,韩国设区市至少有2个区。中国市辖区设置标准偏低,新增市辖区大多数为大城市周边的县或县级市改设而来,城镇化率偏低,许多市辖区与县没有太大区别;而日韩的市辖区基本是建成区,城镇化水平接近100%。中国还有一种特殊的“飞地”市辖区,有30个城市的部分市辖区与主城区并不相连,比如重庆市的万州区与主城区中间隔着几个县。中国缺乏设置市辖区标准,市辖区设置比较随意且混乱。相对而言,日本、韩国设置市辖区较为严格。与日韩相比,中国设立市辖区的城市数量较多、但多数设区市的市辖区数量偏少(全国平均每个设区市管辖3.2个市辖区),市辖区规模大但人口密度和城镇化水平较低。

3 空间治理启示

日本和韩国国土面积都不大,历史上曾经借鉴过中国唐朝时期的行政区划管理体制。但是,日韩两国的经济发展和城镇化水平较高,尤其是在城市行政区划设置与现代化都市圈管理体制方面有很多值得正处在高速城镇化进程中的中国学习借鉴。

3.1 行政区划层级与管辖幅度方面的启示

在行政层级方面,中国应适当减少行政管理层级,在条件合适的部分地方实现省直管县(市)、县级市直管社区。在管辖幅度方面,各级行政区的管理幅度需要有一定的合理限度,管辖幅度过大不利于精细化管理和为辖区居民提供优质的公共服务,影响管理效能;管辖幅度过小会造成行政资源的浪费,造成行政机构和编制过于臃肿。中国一级政区数量偏少,应适当增设直辖市,中国仅有4个直辖市,而韩国有9个特别市和广域市,中国应当从减少省级政区行政管辖幅度、培育区域增长极的目标出发,将深圳、青岛、大连等经济实力强、区域带动效应大的城市升格为直辖市,达到分省的目的,不断优化省级政区行政管辖幅度。日本减少“郡”这一层级以及“市町村大合并”,有效地提升了治理效率,而且增加了市的数量,大幅压缩了实力较弱的町和村。给中国的启示是,应当通过缩小省区和合并小县的改革,可以为减少行政管理层级,实现省直管县提供基础支撑。例如,河北省有24个县面积不到500 km2,而且很多小县彼此相邻,可以进行整合。

3.2 城市型政区发展启示

根据日、韩城市型政区的数量和标准而言,中国的城市型政区数量明显偏少,设置标准明显偏高或缺失。首先,完善设市设区标准,稳步增加城市数量,尤其是培育新生中小城市。日本国土面积和人口远低于中国,但是城市总数比中国还多100多个,而韩国面积和人口仅相当于中国一个普通的省,但是城市数量比中国任何一个省区都要多。而所有省当中最多的山东省共有44个建制市,排名第二的广东省有41个建制市,山东和广东两省建制市总和才相当于韩国的建制市数量。因此,需要增设一批中小城市,不仅可以考虑将一些经济发达县和特大镇改设为市,也可以依托一些开发区、风景名胜区进行切块设市,促进设市模式的多元化。其次,在城市建制名称方面,中国城市行政等级太多,国内学者提出可以学习日本的都、府制,将直辖市改为“都”,地级市改为“府”,以便区分城市等级[31]。第三,在市辖区方面,日韩的市辖区设置标准更为严格,与建成区范围大致吻合。而中国的市辖区规模差异大、城镇化水平低、缺乏标准,因此,中国应当尽快制定市辖区的设置标准,在新设置市辖区的时候严格把关,并且尽量减少“一市一区”现象。

在城市行政区划模式方面,日韩城市大多数为狭域市(韩国13个“都农复合形态市”属于广域市),属于“城乡分治”模式,城市范围基本全是建成区,统计口径上更符合城市的概念;缺点是同一个城市连续建成区可能包括了多个城市,导致“碎片化”管理,难以协调发展、效率不高。而中国的城市基本都是广域市,属于“城乡合治”模式,市域范围包含了广大农村区域,优点是为城市向外拓展留足了空间,缺点是城乡的概念相混淆,建制市实际上属于区域的概念,统计数据包含了不少农村地域,城市还承担了管理农村和发展农业等功能。这方面给我们的启示就是,中国在保留“广域市”模式的同时,应当严格划定各等级城市的“城区”范围,作为一个各项指标统计区,在与国外各大城市比较分析的时候应当用“城区”的统计数据做对比。

在城市行政区划改革方向上,中国在快速城镇化的背景下出现了大规模的“撤地改市”“撤县改市”,城市市辖区改革方向为“内城合并,外城扩张”,即老城区小的市辖区合并,大城市周边县市改区,例如北京市内城的东城区和崇文区、西城区和宣武区进行了合并,而外围的延庆县、密云县改为市辖区。日本多个城市通过市町村合并升格为政令指定市,例如2010年熊本市通过合并植木町和城南町,人口突破70万,2012年成功升格为政令指定市。随着政令指定市数量的增加,日本市辖区数量也在不断增加。日本也存在“市改区”的趋势,例如2005年岩槻市并入埼玉市,改设为岩槻区。韩国的城市行政区划改革方向为“减郡增市”,出现了不少“市郡合并”“整郡改市”的区划调整案例。由此可见,行政区划调整是城镇化过程中的必然现象,日本和韩国都在根据社会经济发展的需要进行相应的行政区划调整,中国在增加建制市的同时,也需要通过大城市周边的“县市改区”来提升中心城市的竞争力。

3.3 空间治理体系的启示与借鉴

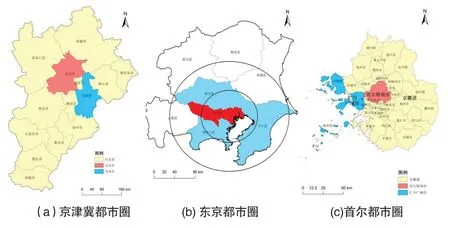

日韩两国已基本实现了地方自治,充分激发了地方社会经济发展活力。中国除了少数民族地区,还没有实现地方自治。未来中国应当制定《地方自治法》,明确中央和地方政府的权限,构建符合中国特色社会主义国情的“地方自治体系”。与日韩两国不同,中国大量的新城新区等经济功能区打破了原有的行政区划管辖体制,而且设置了管委会等机构。未来应当借鉴日韩新城新区的设置经验,树立行政区划的权威性,强化行政区的法定性,在依法治国和构建国家治理体系的基础上规范我国新城新区的设置。此外,日本东京都市圈、韩国首尔都市圈与中国的京津冀都市圈行政区划结构比较相似(图3),日韩首都圈的行政管理和区域协同发展模式十分值得我国的京津冀、长三角和粤港澳大湾区等区域借鉴,例如成立都市圈委员会等协调机构,在交通衔接、产业分工、空间管制及生态环保等方面实施更有效的管理。

图3 中日韩首都圈行政区划空间结构对比图

4 结语

中、日、韩同处东亚文化圈,地域文化相近,在行政区划设置上有很多相似点,同时也存在明显的区别。日本和韩国早已步入发达国家行列,两国行政区划设置经验和改革方向对我国优化行政区划设置和推进管理体制改革提供了有益的借鉴和启示。一方面,与日韩相比,我国的行政层级和管辖幅度不尽合理,应该积极推进行政层级的优化,逐步实现四级制向三级制的转变。在管辖幅度方面,通过撤乡并镇、小县合并等方式,优化行政管辖幅度,精简人员机构,提高行政管理效率。另一方面,根据社会经济发展的需要不断增设城市型政区,不断优化我国的城镇体系等级规模结构。截至2018年,日本城市化水平已达到93%,韩国城市化水平达到82%,而我国城镇化水平仅有59.58%。经济基础决定上层建筑,随着经济的不断发展和人口向城市的集聚,在今后20年中国行政区划调整的需求会不断增加,设市设区的空间仍然很大。因此,中国政府做好设市设区规划,积极引导地方政府优化行政区划设置,增设城市型政区,成为我国新型城镇化建设的重要任务之一。