论云居寺藏佛教经籍的文物价值与保护工作

郭雅楠

位于北京房山境内的云居寺是佛经荟萃之地,寺内珍藏着房山石经、明代纸经、清代《龍藏》木经板3种不同类别的佛教经籍,具有历史、文化、艺术等多重价值。文章对这些佛教经籍的文物价值进行分析,并对其以往和正在进行中的保护与研究工作进行梳理,在此基础上提出今后的保护建议。

位于北京西南郊外的房山云居寺始建于隋唐时期,以藏有规模巨大、历史悠久的石刻佛教大藏经——房山石经著称于世。20世纪八九十年代,一批珍贵的明代纸经和清代《龙藏》木经板辗转来到云居寺保存至今,与房山石经一起成为云居寺馆藏“三绝”。这些经籍构成了佛学界的经典大书,是我国一宗珍贵的文化遗产。

云居寺藏佛教经籍的文物价值

房山石经,全称房山云居寺石刻佛教大藏经,是我国乃至全世界规模最大的石刻佛经文献。隋大业年间(605年-618年),幽州智泉寺高僧静琬发愿把佛经镌刻于石碑上、密封于白带山(石经山)山洞里,免受自然与人为的破坏,这一壮举得到隋炀帝皇后萧氏及其弟的支持,“施绢千匹余财物以助成之”。之后代代相传,历经隋、唐、辽、金、元、明、清七个朝代,得到了历代帝王的支持和达官显贵、市井行会等社会各阶层民众的广泛参与,共计镌刻14 278块石碑, 1 122部佛经,并刻有大量的题记、碑铭。房山石经这部自隋唐以来沿刻一千多年的佛教经典,在佛教研究、政治历史、社会经济、文化艺术、金石书法等各个方面都蕴藏着极为丰富的历史资料,有着十分重要的价值。

史料价值。房山石经经文后附有大量的施刻人题记,是刻经中的一大特点。这些题记内容十分丰富,不仅让人们能够了解到施刻人的信息,更是研究石经历史的重要资料。元代高丽国僧人慧月对静琬早期所刻《胜鬘经》补刻,在经末尾有“高丽国比丘等达牧书字,慧月修补经石五介”的题记,文字不多,却给人们留下了珍贵的史料,弥补了有元一代刻经的史实。有些刻经人的题记并未与经文在一块石版上,而是单独题刻,反映出一些与刻经有关的重要信息,如唐贞观八年(634年)《静琬镌华严经题记》,原砌置于石经山第八洞门楣上方,文曰:“此经为未来佛(法)难时拟充经本。世若有经,愿勿辄开。”这让人们了解到静琬的刻藏理念。在此理念的指引下,房山石经构筑了由单纯佛教石经刊刻活动向周边的宗教、社会、文化不断发散的文献体系。

这些题记还反映了许多古代中国特别是北方地区的政治、经济、文化状况和工商业发展情况,尤其盛唐刻经,不仅每石都有经题、卷次、品名、条数、面背,甚至连施主、书者、刻工、字数都留有记录。仅以《大般若经》经末题记中提到的商业行会为例,就有米行、布行、绢行、屠行、肉行、生铁行、杂行、新货行、靴行等30多种,反映盛唐幽州地区社会经济的繁荣景象。题记所附施刻人的职务、官衔以及城市、村镇、城坊等记录,对研究古代幽、燕、涿等地区的行政规划也提供了十分有用的资料。

版本学价值。房山石经刊刻所用的唐代宫廷大藏经和辽代《契丹藏》两个底本,在今天都是绝世不传的珍本,所以它是校勘历代木刻藏经字句脱误的最好版本。

静琬大师圆寂后,其弟子玄导、仪公、惠暹、玄法等高僧代代相继主持刻经,分藏于石经山上的6个洞室。唐开元二十八年(740年)王守泰撰《山顶石浮图后记》记载,唐玄宗之妹金仙长公主嘉叹于静琬师徒的事迹,于开元十八年(730年)赐云居寺“大唐新旧译经四千余卷”,送往石经山作为刻经底本之用。负责送经的人员之一正是于当年完成《开元释教录》的“崇福寺沙门智昇”,那么此次御赐的所谓“新旧译经”便极有可能是经过他审校的《钦定开元大藏经》。房山石经的唐刻部分保留下了这部唐代宫廷大藏经的面貌。

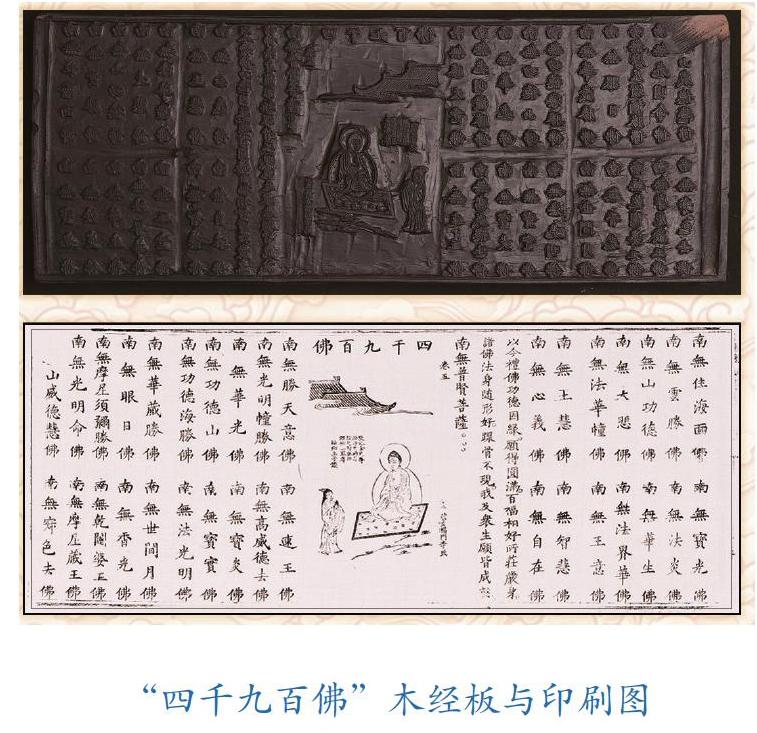

根据相关研究,房山石经的辽金刻经实际上是某部《契丹藏》的覆刻本,这一事实已被山西应县木塔中发现的《契丹藏》所证实。以《一切佛菩萨名集》为例,此经总集了佛教经典中的一切佛菩萨名号,是一部非常完整的佛菩萨名集,在房山石经中编于千字文“勿”“多”二秩;山西应县木塔下发现的《契丹藏》残卷中就有此名集卷六,列“勿”字帙,与房山石经中此卷帙号一致,而且其每版一纸正是经版之一面,首尾完全一样,这是证实房山石经中的辽金刻经是《契丹藏》复刻本的有力佐证之一。《契丹藏》又称《辽藏》,是辽朝编撰的官修大藏经的统称,其本身存在着多个版本。辽代的大藏经在历史上一度失传,虽然近年来陆续有考古实物发掘,但一方面囿于辽朝国祚尚短,相关的历史资料较少,另一方面,已知的考古成果所提供的信息依旧极为有限,因而,辽金房山石经为研究《契丹藏》和辽代佛教的状态提供了十分珍贵的资料。

此外尤为可贵的是,《房山石经》中还保存了60余种各种大藏经没有收入的经典,这些佛经不是历史上已经佚失的,就是未曾有过记录的译本。

艺术价值。房山石经是中国书法史和雕刻史上的一大渊薮,石经的雕刻艺术和雕刻过程,展示出中国书法、文字、美术的流变,形成了自隋代大业年间以下千余年间的一个特殊的书法宝藏。

创刻石经的静琬大师是一位对佛学有着较高造诣的学者,同时又是一位水准很高的书法家。以镶嵌于石经山雷音洞南壁的《金刚般若波罗蜜经》为例,此为静琬早期刻经之一,笔法完全楷化,放意作之则俊秀朗润,方圆互见;严谨作之则点画精到,气息温润,充分显示了其训练有素的经生之色。静琬书风虽带有魏楷遗意,但其笔法灵动娟秀,明显受南朝书风影响,应是南北书风合流的产物。清代学者查礼在游石经山看到雷音洞石刻佛经后写到:“洞宽广如殿,中供石佛,四壁皆碑叠砌,即隋静琬法师所刻佛经也,字书端好,有欧褚楷法,无一笔残缺。”纵观隋末唐初书法,像静琬这样能够融合南北书风,并达到如此工稳娟秀的书法家不为多见,所以静琬楷书的书法史意义不可低估。

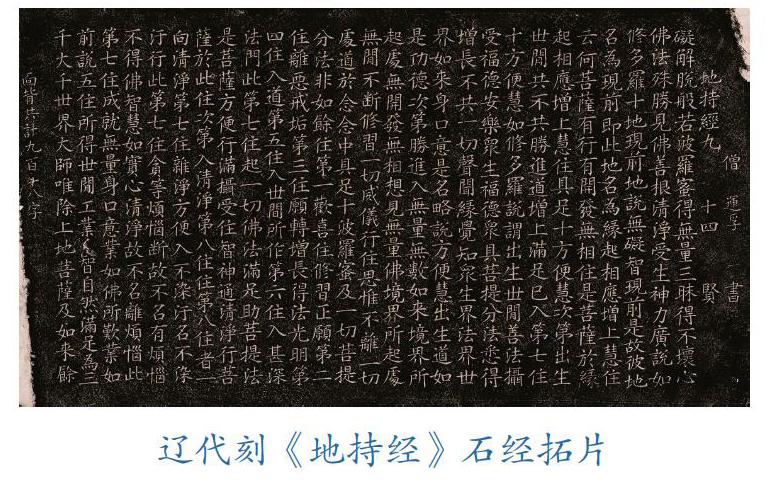

辽代建国特别是“澶渊之盟”后,受中原文化影响较大,使用汉字较广,这为书法的发展奠定了一定的基础。这一时期的刻石书风多以颜、柳、褚等书体为主,线条瘦劲而圆实,法度严谨。辽金刻经书丹者中有许多写经高手,如《地持经》,经首题有“張龍圖書”,张龙图雅称燕台逸士,是辽代著名的写经高手,房山石经中多有他的笔迹。他的写经书法,兼颜欧之长且自成风格,但由于辽代小型经版一般采用由纸上写经再誊至石板后镌刻的方式,虽刻工精致文字工整,但个人书法风格不甚明显。书法史上有关辽代的遗迹极少,辽代刻经为人们展示了一个丰富多彩的侧面。

房山石经不仅是一座书法宝库,也是我国线刻艺术的宝库之一。唐代中晚期,云居寺所刻石经多在碑额和下端刻有佛、菩萨、天王、肋侍、飞天、花草等线雕图案。这些线刻画线条造型简练、流畅、均匀,有着强烈的曲线美和韵律感,生动而丰富地表现了当时幽州地区的民间艺术风格,是我国石刻线画艺术的一支奇葩。

明代纸经。云居寺现藏明代纸经22000余卷,包括明《南藏》、明《北藏》、单刻佛经、手抄佛经和一些藏文经卷。其中明《南藏》即《永乐南藏》,为明代继《洪武南藏》之后的第二部官版大藏经;明《北藏》为明代第三部官版大藏经。

历史价值。云居寺所藏明代纸经对研究明代佛教有着重要的价值,有些已属海内孤本,是我国仅有的明代版刻经卷。云居寺收藏的《北藏》中,除朝廷出资印造的之外,还有一种是明万历四十一年(1613年)由私人出资印造的经本,共3 000余卷,这是以往未见著录过的罕见的经本。在每函中的多册经卷末尾,都可见到一块施经牌,牌内刻有五行题记,云:“钦差提督东厂官校办事总提督南海子司礼监管事太监卢受,谨发虔诚,捐资印造法宝大藏。惟冀证般若之慈航,登菩提之觉岸。谨题。万历癸丑年佛成道日记。”这部分由卢受捐资印造的《北藏》本印造质量与官本有较大差别,但在每函中末册还可见到御制施经牌和韦陀像,表明其《北藏》的身份。卢受印本的存在,揭示了一个未见于记载的史实,即明万历末年,由于朝廷财力不足,已允许私人出资请印明《北藏》了。

在云居寺所藏藏文经卷中,有一种为藏、汉合璧形式,是西夏仁宗(1124年-1193年)时所译、明朝正统十二年(1447年)重刊本《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》,属于现存最早的藏、汉文合璧的雕版印刷品之一,为研究西夏佛教、校释西夏文佛典、考察明代前期西藏僧人在北京的活动以及雕版藏文佛典的刊行情况,均提供了新的资料,是一件珍贵的佛教文物。

艺术价值。佛经中不仅有经文,还有与之相配的佛画。在明清官版大藏经中,函首刊有扉画和龙牌,函末又刊韦陀神像,自《永乐南藏》起始兴。佛经中所附的佛画,其形式如同石窟经变壁画般,概要地呈显出经中义理或说法场景。这使得大藏经作为僧门之法宝,实现了内容和形式的完美统一,令人展卷肃然起敬。

明代因佛教盛行,大量佛经都采用丝织物包裹的方式,并多用锦缎装裱封面,供僧人收藏念诵。云居寺藏明代纸经中有部分为织锦缎装裱,图案多样,织法细密,包含了十分丰富的内容,可作为研究明代锦缎和丝织物花纹的典型案例,有着十分重要的艺术价值。20世纪50年代,故宫博物院专家曾对该批经书的锦缎进行了专门的调查,著名作家、历史文物研究者沈从文也对这些封面织锦表示出极大的关注。

清代《龙藏》木经板。《龙藏》,又名《清藏》《乾隆版大藏经》,因其每卷首页均有雕龙万岁牌,因此又称《龙藏》。《龙藏》刻于雍正十一年(1733年)至乾隆三年(1738年),是清代由皇室下令刊刻出版的一部佛教典籍丛书,共刻经板77 000余块,云居寺珍藏7 000余块。

历史价值。清《龙藏》是历代汉文大藏经中卷册数量最多的一部,乃佛教传入中国1 700余年来译著之大成。全部经板刊刻共历时5年之久,不仅完整地汇集了印度佛教经典译作,并收录了自古以来的佛教理论与历代高僧略传等,是作为保存至今最为完整的佛学百科,是研究佛学、哲学、历史、文学、艺术和翻译工作的重要文献资料。自宋至清,木刻汉文大藏经各代频出,唯有《龙藏》经板保存至今,其印本完整者亦极鲜见,因此在世界佛教史上占有重要地位。

艺术价值。《龙藏》是我国汉文大藏经中的最后一部官方雕印本,规格在历代汉文大藏经中最为豪华,其开本之大、纸质之精、装潢之讲究,为历代大藏经所少有。全部经板选用上好的梨木雕刻而成,无论是文字还是图像,皆精美无比。其中“佛说法变相图”是《龙藏》木经板中的一块“全佛板”雕版,表现的是佛祖在灵山为弟子讲经说法的场面,此图构图严谨,布局精巧,佛像以白描手法雕刻,刀笔古朴圆润、卓然酣畅,堪称艺术绝品。

云居寺佛教典籍的文物保护工作

云居寺所藏石经、纸经、木经板具有重要的文物价值,是值得深入研究与大力保护的珍贵文化遗产。特别是房山石经,自明清时期就有金石学家予以关注,民国时期日本学者更是多有研究。新中国成立以来,在党和政府的高度重视下,在海内外专家学者的积极推动下,这些珍贵文物的保护工作逐步开展。

房山石经的保护与研究。从20世纪50年代起,围绕房山石经的发掘与保护工作陆续开展起来。1956年至1958年,国务院宗教事务管理局、文化部文物管理局、中国佛教协会、北京市文化局、河北省文化局共同调查、发掘、拓印房山石经。其中,1956年4月至1957年11月完成石经山经版拓印工作,共拓印经版4 000余块,之后又将石经归藏洞中,除雷音洞外,其余8洞全部锢封至今;1957年夏至1958年年底发掘云居寺藏经地穴,将地穴中辽、金两代所刻经版共10 082块全部取出拓印,1959年在云居寺遗址新建库房10 000m2,将地穴出土的石经存入库房。在发掘整理房山石经的过程中,中国佛教协会等还收集拓印散落于石经洞外和地穴外的残石经400余块,全部拓印了云居寺及石经山的碑记、经幢、题名、題记、造像、摩崖石刻等。1999年9月9日,云居寺将地穴出土的辽金石经重新回藏到新建的石经地宫中保存。

房山石经的全面发掘整理,揭开了海内外大规模研究房山石经的序幕。研究人员既有社会各界的专家学者,也有佛学界的高僧大德。研究成果既有《房山云居寺石经》《房山石经题记汇编》《云居寺志》等专著与志书,也有历史、艺术、文保等不同方面的研究文章。

明代纸经与清代《龙藏》木经板的流转与保护。云居寺所藏的这批包括《南藏》《北藏》在内的明代纸经原藏于上方山。20世纪60年代初,著名作家、历史文物研究者沈从文致信时任北京市副市长王昆仑,请示该批经书的保存和研究问题,后经北京市政府研究决定,由北京市文物工作队将其运往北京国子监孔庙进行保存。1980年,经北京市文物局批准,房山文物保管所将该批经书连同孔庙库房内的一些纸本经卷运至云居寺收藏。

清《龙藏》经板刻成后,初存故宫武英殿,后因请印不便,于乾隆朝末年迁入柏林寺存放。“文革”期间,经板由寺内迁出,存放于寺外临时搭盖的大棚内。1982年7月,出于抢救性保护需要,经板被移至北京智化寺保存,由北京市文物局保管。1987年10月,经板被运抵大兴区韩营古籍印刷厂进行刷印。1989年2月,北京市文物局广征文物界与宗教界人士意见后与房山区政府商定,经板刷印后不运回智化寺,改移至房山云居寺存放,至1991年1月,经板被全数运至云居寺。1993年7月,北京市文物局和北京石刻博物馆重印《龙藏》,之后出于长久保存的考虑,将大部分经板存放到了北京昌平的十三陵文物库房内,云居寺只留下少部分保存至今。

在辗转保存的过程中,这两宗珍贵文物因历史、保存条件等诸多原因,出现了多种病害,保护工作刻不容缓。2016年,云居寺与北京大学考古文博学院合作,启动了明代纸经、清代《龙藏》木经板修复项目,进一步开启科学化、规范化保护工作。

对云居寺藏佛教经籍文物的保护建议:

整体规划、合理修复。中国佛教协会等单位拓印整理完石经山上的隋唐石经后,将其重新存放到藏经洞中,部分石经因风化等不可抗力因素受到了不同程度的损害,急需抢救性保护。多年来,云居寺文物管理处多次邀请相关专家对石经的主要病害及其治理进行研究,并实施了针对石经山藏经洞的加固与防水工程,取得了一定的成效。隋唐石经与藏经洞、古道及石经山上的其他不可移动文物构成了一个整体的大遗址区,因而其保护工作不仅需要抢救性的加固修整,更亟需制定整体规划,进行综合性的保护与利用。对于明代纸经与清代《龙藏》木经板的修复工作,应当继续在保证文物安全的前提下,以科学的方式,以延续现状、缓解损伤为主要目标,按计划实施下去。

加强多学科研究。云居寺所藏的石经、纸经与木经板体量庞大、内容多样,特别是房山石经,具有历史、文化、版本、美术等多方面的价值。虽然海内外已经有了一些整理与研究工作,但与这些文物所蕴含的研究价值相比,其学术成果还远远不够,科研工作还需继续推动,通过聘请专家、培养专业人才、建立课题组、召开学术会议等形式,使之形成多学科的、日常化的研究模式。

推进文物数字化信息建设。文物数字化保护是现代文物资源与文化遗产保护必不可少的重要手段之一,云居寺大量珍贵文物的数字化也亟需提上日程。在实施的过程中,要注重文物基础信息的采集工作,运用数字化技术来保护、存贮云居寺珍贵文物信息,这既可为研究房山石经提供更为准确的资料和重要平台,又为其永续传承利用提供了数字化档案。

合理展示利用。在做好文物保护与研究工作的同时,对文物的合理展示利用也是提高人们文保意识的重要手段。近年来,云居寺文物管理处举办了千年刻经史展、房山石经科普知识展、“敬畏千年房山石经”主题展等特色内展,并将“中华文化奇迹——北京房山云居寺历史文化展”这一主题外展推向多所国内高校、博物館乃至海外地区,大大提升了人们对云居寺珍贵文物的了解。今后,丰富展览形式、线上线下宣传的结合、文创产品的开发将是云居寺文物展示利用值得重点的探索方向。

总之,云居寺所藏佛教经籍种类多样,价值极为重要,它们构成了佛学界的百科全书,亦是我国历史文化的载体。文物具有不可再生性,需要人们持续认真的保护和深入细致的研究,以实际行动守护好传承好这些珍贵的文化遗产。

作者单位:北京市房山云居寺文物管理处