从宗族到家庭:土家族村落信仰空间与权力走向

罗兆均 何志强

摘 要:民族地区是传统民间信仰文化的主要聚散地,随着时代及社会生境变迁,其信仰内涵、功能、仪式过程以及人群互动等都在发生显性或隐性变化。基于渝湘鄂界邻区域土家族村落民间信仰民俗现状梳理,发现其在内部物理空间和记忆空间博弈下显性强弱关系变化,以及外显表征为乡村关系网络重构和乡村权力结构调整,内涵逻辑实为乡村社会权力结构中宗族权力的式微和家庭权力的增长下宗族时代向家庭时代更迭的社会现实。基于民族传统文化视野下的乡村社会权力结构演化探讨,有利于新时代背景下民族乡村振兴的路径探索及现实实践。

关键词:土家族村落;传统信仰民俗;空间变迁;宗族与家庭;权力结构

中图分类号:C958文献标识码:A文章编号:1674 - 621X(2020)05 - 0077 - 08

随着新时期脱贫攻坚及乡村振兴任务在乡村工作中政策地位的提升,如何恰当且积极发挥传统民间文化在乡村建设中功能性作用的重要性日益凸显。民族地区的传统民间文化与传统民间信仰习俗文化紧密相关。现有民间信仰习俗的功能性研究可梳理出3个面相。其一为神圣性朝向,其研究以强调其原始特征和初始功能为主。如葛兰言(法)提出“自然主义”“神话主义”是中国大部分传统民间信仰的核心内涵,认为其源于对山川河流自然神和开天辟地英雄神的崇拜与敬畏而强化族群向心力与凝聚力[1]。这种观点虽然得到了部分学者的附和,但其缺少民间信仰世俗功用性探讨特征也受到学者诟病。其二为世俗性朝向,其研究集中探讨民间信仰的现世功能,如高志英通过对傈僳族的传统民间信仰的仪式变迁探究,发现在新时代旅游场域中,国家和地方精英在场和旅游开发政策加持,民间传统信仰及仪式开始走上展演舞台[2]。其三为两者兼顾,即强调对民间信仰的原始追溯,亦探讨民间信仰的時代功能变迁。如赵世瑜以历史文化视角从民间基层社会的信仰变迁切入,通过对华北地区的民间信仰和庙会来探究传统民间信仰在现代基层社会中神圣与世俗的历时变迁与作用[3]。景军同时也指出通过对孔庙在农村的生命史案例研究提出礼仪知识、文字知识、历史知识和政治经验是影响孔氏家族信仰变迁的主要因素,并认为在民间信仰变迁过程中还应结合社会环境变迁和代际差异等因素来综合看待祖先信仰习俗的功能变迁[4]。

在现有关于民族地区民间文化与权力构成研究中,大部分学者秉持宗族因素在民族地区权力构成中占重要地位的观点[5]。但随着乡村的城镇化推进和城市化负面外部效应溢出影响,民族地区乡村社会权力构成的宗族元素开始出现衰退迹象。本文欲通过对湘鄂渝界邻区域的土家族咱河村民间信仰习俗历史变迁与现实存留的调研,探究由盛转衰的生命期节点相近的乡村民间信仰习俗与乡村宗族权力两者间内在联系和互动逻辑、信仰空间变迁是否会导致乡村关系网络和权力网络的变迁,并进一步思考在乡村振兴进程中应如何处理好乡村内部民间信仰变迁、关系网络变迁和治理三者间的耦合关系。

一、信仰多元与个体渐颓:咱河村民间信仰现状

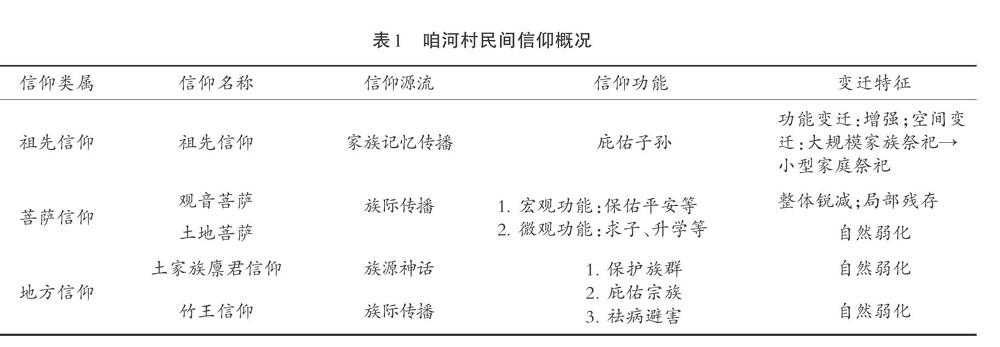

咱河村位于湘鄂渝界邻区域的湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县车坪乡,主要以彭姓为主,覃、向、潘、唐等姓为次的土家族宗族家庭构成。据《彭氏族源考(卷一)》①所载:“再立新绪,后裕前光。吉安源远,溪州流长。衡庐启瑞,云梦发祥……”该村彭氏家族称由江西吉安经衡阳中转而至永顺县咱河村。后受族群间文化涵化作用在该村历史时期逐渐形成以祖先信仰、菩萨信仰和族群性信仰为主的民间信仰文化习俗格局,在“皇权不下县”时期曾起着维系乡民、规约邻里的基层管理作用。咱河村民间信仰呈多元性,但单体信仰呈递减趋势。族群迁徙的过程即是相关族群文化的涵化过程[6],咱河村土家族作为一个迁徙型族群,具有典型的文化多样性特征。现存土家族的传统民间信仰主要包括祖先信仰、菩萨信仰和族群性信仰,如表1所示。

民间信仰作为民间文化的重要构成,在社会发展过程中都进行着内涵和仪式的历时性演变,除祖先信仰外都呈现出不同程度的弱化趋势。总括咱河村民间信仰变迁为三类:增强型、自然弱化型和迅速弱化型。第一,增强的祖先信仰,这种增强主要以菩萨信仰弱化的外力作用为主,并且增强中也存在着空间的置换和仪式的改变;第二,迅速弱化的菩萨信仰,菩萨信仰弱化主要为外力作用的结果,社会的发展驱使部分人转变关于“神灵信仰”的世界观,加之庙宇的被毁,失去祭祀空间后的菩萨信仰更是步履蹒跚,另其本身的信仰内涵及信仰条陈约束其自我调整,多重作用加剧菩萨信仰在咱河村的衰退;第三,自然弱化的竹王信仰、廪君信仰和土地信仰,除土地信仰有极小祭祀空间外,其他信仰没有固定的祭祀空间和祭祀仪式,更多的存在于思维和意识层面,而这种泛识性又让三者沁润在村民日常生活中,其变迁过程呈历史性自然衰弱特征。以上,对咱河村村庄文化生活、乡村关系网络和权力构成影响较大的为在人们日常生活中参涉较深的祖先信仰和菩萨信仰。

二、此消彼长:菩萨信仰与祖先信仰的传衍事实

(一)菩萨信仰的空间消退

文化的消亡首先表征为外显仪式简化的开始[7],现阶段该村的菩萨信仰仪式很少有人能完整回忆起,且业已简化为普适性敬香、诵经等一般仪式行为。菩萨信仰逐步退出咱河村传统民间文化主舞台历史现实的初始肇因主要体现在:物理空间的转换、消失;信仰、仪式记忆载体的锐减即乡村空心化、人口老龄化。

1.变迁与重塑:菩萨信仰物理空间消弭

咱河村原有的寺庙内供奉的主神是观音,庙宇主体后被摧毁。寺院作为村庄的实体信仰空间和文化空间,甚至是处理村庄纠纷事件的空间。随着寺庙的消失、寺院人员的逃离,在当时表现为传统文化在乡村影响力的衰微,深层次则是本民族局域文化和人文载体的不可逆性流失。

首先寺庙的消失是当地民间传统信仰变迁的时代缩影。王新艳在讨论山东海神庙功能时提出庙宇更多的表征为公共空间存在,承载着村落空间的政治、宗教、文化交汇[8]。这种时代性信仰变迁更多指涉空间消失导致的文化传承中断。寺庙在承载信徒信仰之外同时也是诸多信仰仪式和民族仪式的展演空间。仪式展演的意义更深层是一种传播,一种强化以达到主客体对该传统信仰更深层次的理解更大地发挥其社会功能的文化传播。寺庙消失和自身文化承载空间缩减,更多意指民间传统信仰文化传承的中断。其次,寺庙的消失隐喻乡村秩序的重塑。咱河村乡村秩序变迁主要体现在该村的权力关系和乡村治理上。庙宇空间对于过往的咱河村来说不只是一个民间信仰元素的集合场,更是一个乡村内部的官司场、权力场和乡村社会关系场。源自民间信仰的超凡魅力型权威与传统型权威达成暂时性统一,双方形成了一种正和博弈。同时多重权力的客观存在也唤醒并活跃着村内的社会关系网络,再次在村民和信众心中确认了村内管理权力的归属。随着寺庙空间的被毁,源于寺庙的超凡魅力型权威随之消弭,信众与村民的社会角色日益分离。人们反感于传统型权威的一家独大,同时乡村治理秩序随之发生变化,权力进一步世俗化,使得村内权力博弈关系由神权与世俗权力的斗争转换为宗族间的世俗权力博弈,这种博弈使村庄的完整度及社会关系网络发生变化,这也是乡村治理权力宗族时代和家庭时代的转变肇始。

2.“后继无人”:记忆空间收缩

本文提到的信仰指涉当地民间信仰的体系,包含信仰神灵、祭祀仪式及福佑内涵等[9],这些信仰内涵的文化载体随村庄人群主体变化而变化。近年来,咱河村人群主体由中青年向老年变迁,受影响最大的为民间信仰的历史性传递。在咱河村,常态化的民间文化主要为民族节庆和丧葬习俗,如土家年、摆手舞和家族祭祀等。其中以丧葬习俗和家族祭祀为显著代表。在传统的咱河村能把全村人集中到一起的全村型事件有3类:民族节日庆典、民间信仰庙会和人生仪礼,事件场同时也是民间信仰的传播场和记忆场,随着在场人群的消逝,菩萨信仰不得不面对后继无人的时代困境。

度量咱河村民间信仰习俗和乡村结构变迁的历史与程度,此处将本村变迁区间历时性划分为改革开放前期、90年代改革开放深入期和现阶段乡村振兴建设三个时期。第一时期民间信仰习俗特征集中表现为全民狂欢。在改革开放前,村庄内的信息聚焦点主要集中于村庄的生产生活事件,娱乐活动也集中于庙会和村民的人生仪礼、婚丧嫁娶等场合。而贯穿这些狂欢中的是本区域民族持有的民间信仰元素,如婚礼的轿子上方必须配有3支箭,寓意本地方有“飞将军李广”保护,驱邪降妖;丧葬仪式中土老士的“上刀山”“下火海”则是指法师“替死者受罪,让其一路走好”;在神庙前进行集体的民间信仰祭祀庙会等,这些不只是对该事项的祝福或者凭吊、祭祀,更提供了一个让人们享受节庆、欣赏绝技、放松自我的空间。而这种场合的提供,也让这些传统文化得以在人群集中的地方不断地展演、再现,让人们熟悉仪式,铭记仪式。这个时期,在场主客体既是传统文化和传统信仰的享受客體,同时也是传播主体。而这一空间存在前提是村内中青年的在场,随着时代发展和村民需求增加,越来越多的人开始离开乡村,并且逐步由农闲外出,农忙务农的模式向全年在外的外出模式转变。中坚力量的逃离,反推已经“金盆洗手”的老年仪式掌握者又重新站到仪式展演“前台”。这即进入第二时期:中青年人开始逃离乡村,老年人又重新掌管“仪式舞台”。这一时期,逃离的不只是仪式的接受者,越来越多的人卷入乡村向城市的人口流动洪流,中年仪式展演者抛弃主持、展演民间信仰事项和仪式的谋生手段,出走乡村,民间信仰的仪式记忆在老年人手中挣扎存留。随着这批老年人的去世,在城中青年群体经久没有进行仪式的重复展演再现,民间信仰记忆逐步简化乃至趋向消亡。这即进入第三时期:熟练掌握仪式的人群缩小,仪式内容逐步走向简化、消亡。庙宇因“后继无人”而荒芜,展演的舞台空间丧失,在大范围的仪式展演不再可能的形势下,凭借着碎片记忆,村内的祭祀空间逐步缩小至每个小家户中去,由完整的祭祀仪式变成碎片性的、简化的祭祀仪式,由打开门的全村性宗族行为变成关起门的家庭性祭祀行为。

在现有的乡村社会结构和乡村社会分化背景下,一方面村庄空心化、老龄化致使仪式代际传递出现断层;另一方面,现代化城镇化的冲击下,青年人对传统文化和信仰仪式的社会认知发生转变。科学信息的普及和网络信息的传播,部分青年人对传统土家族文化的认可度降低,民间信仰仪式继承出现后继无人的严峻现实,其内涵、程式也出现消弭趋势。这一社会现象的影响已经在某些场合展现,如现阶段的宗族的大规模集中祭典已经很少举行。有受访者提到很少举办的原因除了族人很难聚齐外,最重要的还是祭典仪式只剩碎片化的局部记忆,已经难以拼凑出完整的祭典仪式流程。久之最直接的影响即倡导者仪式权威、仪式信心锐减,附和者亦寥寥无几。在昭示现有乡村仪式权力结构瓦解的同时也内涵新兴乡村文化结构和文化权力结构的萌生。

(二)重构与强化:祖先信仰变迁事实

咱河村的历史民间信仰场域内有菩萨信仰、土地神信仰、白虎信仰、竹王信仰和祖先信仰等。据村内老年人讲述,廪君信仰和竹王信仰是活在土家族人民心中的,较少有世俗的祭祀空间,“这些都是我们本民族的东西,早就融进我们的生活中了,随时随地都可以在心中念想,隆重体现在祖先祭祀的时候,祖先是一家人的祖宗,白虎信仰和竹王信仰是我们民族的祖宗”。1村民祭祀较多的是菩萨和祖先,并且在规模和次数上旗鼓相当。但随着寺庙的摧毁,菩萨信仰空间的转变和缩减,村民自家堂屋神龛内的祖先信仰逐步强化,成为村内民间信仰的“主角”。菩萨信仰的弱化呈整体单向性,而祖先信仰的增强呈仪式弱化和内容增强的内部矛盾性,仪式上的弱化体现为仪式的重构;内涵上的增强体现为功能的强化。

首先体现为祖先信仰的仪式重构。郭于华认为仪式是一种行为方式,并且具有该仪式所体现的文化现象内核的象征性、表演性特征[10]46。仪式也是民间信仰记忆流传的历时载体,与民间信仰的传播、涵化息息相关,仪式展演的完整度,对信仰本体内涵的传承具有极为重要的影响。具体从民间传统信仰变迁历史时间轴来看,寺庙的摧毁是祖先信仰仪式发生变化的转折期。寺庙摧毁后,人们心中处于无可替代地位的菩萨信仰在既定乡村文化结构中突兀而无处安放,对信仰的冲动汇集到最高峰时亟需突破口,因菩萨信仰与祖先信仰在内核上的差异而无法形成文化侵入,假借侵入祖先信仰并突出表现为外显仪式上的仪式类嵌入。祖先信仰仪式在历史传习中并未发生很大变化。在寺庙摧毁后的时期,仪式的变化深受寺庙仪式影响,代表性变化之一是信仰主客体的嵌入与借代。土家族的祖先祭祀一般集中在供奉祖先神位的堂屋,但烧纸行为会在屋外水沟处。2咱河村土家人对水有很浓厚的情感,在村内流传有水救了土家族祖先的故事,他们认为在水沟边烧纸,是对祖先和水两者的双重祭奠。这种习俗观念在寺庙被摧毁后有所变化,部分村民开始将屋外烧纸的仪式空间置换到堂屋神龛下,除了屋外地面硬化影响外,更多的是受寺庙祭奠方式的观念影响。俗神信仰中有“积财”之说,认为香坛中纸灰和香灰越多,该寺庙香火越旺盛,神灵越灵性。这种积灰的观念后来流入祖先祭祀中,部分村民开始在堂屋放置火盆,3纸香不断,放置三天。除此之外,还有部分村民坚守着土家传统,在堂屋祭奠,在屋外烧纸。据访谈资料可知,在堂屋烧纸的家庭之前或是菩萨信仰的坚定者,或亲戚邻居为俗神信仰坚定者。而坚持在屋外烧纸的家庭在先前就很少去寺庙。形式表达内容,内容依附形式,当信仰内容无法在世俗生活中实现时,他就会附依到相近信仰的事项上,统一在仪式表达上。这种仪式附依是菩萨信仰对祖先信仰仪式的侵蚀,是祖先信仰自身仪式的弱化,而体现在整体上这种依附则是菩萨信仰现世的“苟延残喘”,客观上也提升和巩固了祖先信仰在人们心中信仰的选择与依赖。

其次体现为祖先信仰的功能强化。民间信仰始于乡村繁衍在乡村[11],对村民来说其存在的价值主要体现为信仰功能,而祖先信仰增强主要体现为功能强化。寺庙的消亡不仅是所承载的传统乡村文化结构层面信仰功能弱化,更多是村内关系结构和乡村权力结构变迁。在寺庙被毁后,由于政策和财力等原因没有进行复建,这也意味着乡村原有信仰文化结构中菩萨信仰与祖先信仰平衡的打破,同时也意指在新的乡村信仰习俗文化结构中祖先信仰对菩萨信仰的仪式性和功能性替代。受影响的不只是信仰习俗本身,包括与乡村信仰结构休戚相关的乡村关系网络和乡村权力结构也随之发生功能性变迁:家族间的沟通锐减、家族内部和家庭间协商形式日益增多、乡村逐步分化、村庄事务大部分决策权上升至法权合理的村委决策层、家庭纠纷日益精确到小家户等。随着这些事件的连续多样发生,菩萨信仰的空间与信仰功能流向祖先信仰文化辐射圈的庇佑转变逐步由或然变为实然,最终在村民心中成为应然。

(三)共处一室:菩萨信仰与祖先信仰的空间共享

信仰的核心内涵之一是有其固定的独立的信仰空间,包括仪式想象空间和世俗秩序空间[12]184。咱河村地方性传统信仰文化变迁后特征之一是菩萨塑像“走进”象征着祖先信仰的堂屋神龛。这看似或然实则必然的菩萨信仰与祖先信仰处于共同物理信仰空间而非单独处于屋外的寺庙居所、或单独的屋内祭祀空间的信仰民俗现象,也意指现阶段咱河村业已形成菩萨信仰力量锐减而祖先信仰影响力量增强的新型信仰格局。虽然这种格局在仪式上达成某种信仰和谐,因两者自带的内在信仰逻辑差异,即使新的菩萨信仰与祖先信仰的斗争,一方面体现为祖先信仰与菩萨信仰的牌位之争,另一方面则是两者的祭祀顺位之争。

首先,传统的乡村社会中堂屋是祖先的专属祭祀空间,菩萨祭祀则大部分存在于屋外空间如寺院内。在咱河村由于历史变迁及现代化等因素影响,菩萨信仰則进入堂屋空间并且“堂而皇之”的对祖先神龛牌位空间进行侵占。其次,信仰没有高低之分,在村民心中则有轻重之别。对祖先信仰与菩萨信仰重视程度的区别除了体现在排位上,还在于谁先被祭祀。牌位顺序和祭祀顺序主要取决于具体家庭情况。第一类是对菩萨信仰仍旧保持热忱的,以及对菩萨有较强的暂时性需求,如求子、求长寿和求姻缘等的村民家中,这种情况下菩萨塑像处于祖先神龛下部板子的中间,祭祀顺序为先菩萨后祖先。第二类较为普遍,存在于一般家庭中,甚至有些家庭已经忘记了出于什么目的在什么时候将菩萨塑像拿进来。祭祀顺序为先祖先后菩萨,甚至不会刻意去祭祀菩萨。在村内调研期间,在某一家户中问到神龛内的菩萨神像是怎么来的有什么用时,村民的回答是“小孩子的玩具吧,记不清了”。这样的家庭不在少数,这也说明祖先信仰在村民心中的地位稳固和俗神信仰的倾颓。同时没有将菩萨塑像拿出神龛的意图这一潜意识行为,也表明在信仰文化空间从寺庙到堂屋的大形势下形成了一种暂时性和谐。

奥格本提到社会变迁与局部和谐的关系时主张“社会变迁是社会发展的常态,局部的和谐状态只是新的变迁不能够突破旧有社会结构的一种潜伏和暂时性妥协状态” [13]106。俗神信仰和祖先信仰在堂屋神龛内的一种和谐共生表征,即是两种信仰力量在村民心中的博弈,同时也是乡村社会权力文化网络中的不稳定性体现,传统民间信仰呈生态结构性传递,受诸多因素影响[14]。因菩萨信仰力量减弱,乡村信仰平衡被打破,菩萨信仰开始以碎片化形式如仪式碎片和内涵碎片对祖先信仰进行入侵。经历一段不适应的震荡期后,乡村信仰逐渐步入以祖先信仰为主菩萨信仰为辅的乡村信仰格局。

三、空间与权力:“大宗族”与“小家庭”的乡村演变

摩尔根认为乡村社会关系的核心是血缘关系,以血缘关系为纽带形成宗族并作为社会行为的基本单元[15]68。但是这种过于强调血缘因素忽视地缘等其他影响因素的结论受到了各方批评。拉德克里夫·布朗和列维·斯特劳斯都曾提出乡村社会是由地缘关系、血缘关系和姻亲关系共同形成并维持运转,并非血缘关系一己之力[16]。林美容持同样观点,并在对乡村结构进行分析时提出应该考虑民间信仰的作用,其参考历史文化圈学派的观点将乡村民间信仰划分为祭祀圈和信仰圈,认为中国乡村结构的形成除了血缘关系、地缘关系和姻亲关系外,还应重视民间宗教即传统民间信仰的作用[17]。咱河村寺庙到堂屋的信仰空间转变,表现形式即为传统民间信仰层面的宗族祭祀向家庭祭祀的转变,其核心即乡村关系网络结构中的权力重心由“大宗族”向“小家庭”的流动。这种变迁的主要表征为乡村关系网络重构和乡村权力结构调整。

(一)裂变:乡村关系网络重构

费孝通曾用差序格局[18]3来概括中国乡村社会关系,认为乡土中国的关系是以人为点,以血缘关系为支,以宗法群体为面,辅以地缘、政治等因素共同作用而形成的宛如一石激起千层浪的错落网格状关系[19]。但在咱河村土家族地区,历史上很长一段时间仍旧处于以宗族群体为乡村活动基本单元时期。寺庙尚未被毁之前的很长时期,这种宗族群体为乡村关系基本单元的维系主要体现在大型乡村活动的举办,例如庙会、婚丧嫁娶、村干部选举等都是以家族为最小行动单元。后随着寺庙的消亡,时代进步,人群的出走,该民族区域原有的乡村结构和人群关系受到进程不断加快、程度不断提升的社会化冲击,开始出现宗族时代向家庭时代过渡的走向,终致乡村关系网络的裂变、重构:血缘关系的影响阈限不断缩小,利益因素与地缘因素影响程度加大,逐步形成以利益、地缘和血缘为核心因素的乡村关系网络。这种关系重构在本村的人情簿上体现的最为明显。

相对于其他事项,婚礼是能够传递更多民间文化的载体。婚礼礼单存在的社会意义也不只是简单的人情往来记录,更多的是钱物背后蕴含的乡村关系以及变化过程和存留内容。本次共收集到彭、潘、唐三姓1996 - 2017年的5本礼单,涉及娶妻、嫁女和生小孩三类人生节点,其中以婚礼礼单居多与当地男多女少的社会性别现实也是映照的。最早的礼单为1996年唐姓村民儿子娶亲,礼金从“币壹元”到“币捌百”不等,礼物主要有米和布,辅以少量暖水瓶、大豆、酒、匾、镜子、被子、枕头、花、毯子等生活用品。至2017年潘家弄璋之喜礼单上绝大部分为50 - 20 000的现金以及少量的鸡、匾。送2万礼金的为女方父亲,遵循当地“娘家舅亲”“爷家叔亲”民俗,所以女儿出嫁或者生儿生女,父亲都要送出此次来宾中礼金的最高数额,为了防止被人超出,所以一般都会送出15 000 - 20 000元之间数额。而最低50元的礼金则是一个同姓村民,据族谱辈分推算应是潘家的一个远房宗亲,而近几年攀亲而来的一个邻居送了500元的中等礼金。另有一个谢姓礼金为2 000元,是新郎的一个同事。阎云翔在《礼物的流动》中认为下岬村礼物流动的大趋势为下层向上层流动[20]86,而本村的礼物流动为正向的平行流动。平行是指本村因交通等限制在很长时间都处于较封闭状态,村内生活水平基本持平,正向是指人们在回礼的价值和数额上会适当增加一些。如A在儿子结婚时收到B送的300元,那么B的女儿出嫁时A就会送300+价值的回礼。而一旦送礼与回礼钱数持平,就是关系疏远“还人情”的标志,礼钱还完,也就意味着人情的互不相欠。据潘家人讲述,送50元的那家人还的礼就是好多年前潘家送给那家的礼,“现在的50元能和好些年前的50元比吗?明显不能,但我又不能说些什么,毕竟关系淡了,能还50元是50元吧,有些人关系淡了就不随礼的也有啊”。

结合礼单和族谱,参考距主家的物理距离,人情簿上数字代表的不只是具体的钱,更是以个体家庭为核心的乡村关系的再现。随着乡村结构的调整,逐步演化出以直接亲属为核心,以邻里为重点,旁系族亲日渐疏远的乡村关系网络。随着乡村人口的逃离,老龄人口这一记忆载体的自然减少,“娘家舅亲”“爷家叔亲”等传统民俗的传承中断,这种关系网络仍旧会发生变化。宗族对乡村关系的影响日趋减少,慢慢缩小演变为大家庭,而大家庭的根本还是以一对夫妻,上有老,下有小的基本社会单元为核心。这也意味着本村乡村基本权力单元实现了宗族向家庭的场域转换。

(二)家族到家庭:乡村权力结构变迁

林耀华在华南地区的乡村研究中,发现乡村结构对家族结构和家支关系有很强的依附性[21]5,弗里德曼[22]68、庄孔韶[23]在各自表述中也对这种观点加以认可,认为家族是中国传统乡村结构的主框架,乡村的权力关系、礼物流动和社会交往都与家族间的关系和家族内部家支间的关系息息相关。随着乡村信仰主体的消长、祭祀空间的转变,与之相映衬的维持乡村社会秩序的社会结构也随之发生转变,家族管事地位日益削弱,以家族为单位的事项越来越少,宗族功能与权力效力呈递减趋势,小家庭地位日益突出。家庭已成为乡村社会关系结构的重要维度,反映了村民交往本质且蕴涵着乡村社会的深层脉络[24]。在此处欲将本村的权力重心流转阐释为宗族时代向家庭时代的权力结构调整。

宗族时代鼎盛期主要体现在寺庙存在时期,宗族权力除了体现在宗族事务和村务处理之外,更多的体现在神灵祭祀上。宗族时代向家庭时代的转换时期为寺庙被毁后,这种转变过程主要体现在村干部的选举上。在村干部选举中,家族时代会在族内先推举出一名全族公认的人选去村里备选,往往是大姓以多数票当选,有时也会以两个及以上非大姓家族私下达成协议,联合保举一人当选,其在乡村社会运行结构中更多体现的是个人利益对宗族利益的屈服。后一时期随着寺庙被毁,信仰空间崩塌,与信仰活动联系紧密的家族组织和家族关系突然没了承载物,在无法适应社会变革冲擊后,家族组织的乡村权威被个体家庭侵蚀,宗族时代逐步向家庭时代演进。显著特征即村民的行为开始更多地以个人关系网和切身利益为凭据。如现阶段的乡村选举,个人能力和社会关系越来越成为选民心中的重要影响因素,而血缘关系特别是同宗同族类较远血亲影响的重要程度则逐步降低,来自跨姓氏的选票越来越多。宗族的维系依托血缘关系,而个人能力则以小家庭的直接血亲和直接姻亲以及小范围家族主要成员等重要社会关系为依托,宗族在乡村社会中的影响力逐步降低,小家庭日益成为民族地区基层乡村结构和乡村权力的重要构成。

四、结语:乡村振兴背景下的思考

将乡村社会权力结构演化置于民族传统文化变迁语境中探讨,有利于促进新时代背景下民族乡村振兴的路径探索及其现实实践。乡村建设一直是我国社会发展的重要一环,现阶段的乡村振兴战略不只是指经济脱贫,还应包含多元文化娱乐需求的满足。乡村社会本身有丰富的传统文化,诸如非物质文化遗产摆手舞、撒尔嗬、蒿草锣鼓歌以及已融入村民生活的传统民间信仰习俗,这些传统文化在乡村振兴过程中是一股不可忽视的力量。杨庆堃从文化功能视角出发,认为民间信仰习俗对于调节人与自然、人与社会和社会秩序构建之间的关系具有先天优势[25]191。结合咱河村民间信仰和乡村治理现实,其功能集中体现在文化功能的传播、记忆和社会功能的维系稳定上。在传统民间信仰的空间场域变迁挟带乡村社会结构与文化权利网络体系转换的大背景下,正视民族地区乡村基本单元由宗族时代向家庭时代转变的事实,摆正传统民间信仰习俗的文化与社会功能,处理好民间传统文化变迁、乡村社会结构演化和权力结构变迁的互嵌关系和乡村治理现实实践的功能采借逻辑,有利于促进乡村振兴主体多元、动力多元结构的现实形成以及乡村建设的良性运转,早日实现多民族聚居地区特别是省级界临区域的乡村振兴。

参考文献:

[1] 王铭铭.葛兰言(Marcel Granet)何故少有追随者?[J].民族学刊,2010(1):5 - 11.

[2] 高志英,杨飞雄.互动、共享与变迁——傈僳族上刀山下火海仪式变迁研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2013(2):56 - 61.

[3] 赵世瑜.明清时期华北庙会研究[J].历史研究,1992(5):118 - 130.

[4] 景军.知识、组织与象征资本——中国北方两座孔庙之实地考察[J].社会学研究,1998(1):7 - 24.

[5] 罗兆均.宗族的意识与行动:建构“英雄神祖”的地方性策略——基于湘黔界邻地区飞山神杨再思的研究[J].原生态民族文化学刊,2018(1):51 - 56.

[6] 索端智.文化涵化与族群认同——青海河南蒙古族文化涵化问题研究[J].青海民族研究,2008(1):18 - 22.

[7] 罗彬彬.当代少数民族文化符号的消亡研究[J].贵州民族研究,2016(7):102 - 105.

[8] 王新艳.公共空间与群体认同:海神庙重建的社会学意义——莱州市三山岛村海神庙的个案研究[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2018(3):46 - 50.

[9] 林国平.关于中国民间信仰研究的几个问题[J].民俗研究,2007(1):5 - 15.

[10]郭于华:仪式与社会变迁[M].北京:社会科学文献出版社, 2000.

[11]王铭铭.中国民间宗教:国外人类学研究综述[J].世界宗教研究,1996(2):125 - 134.

[12]格尔茨.文化的解释[M].韩莉,译.南京:译林出版社,1999.

[13]威廉·菲尔丁·奥格本:社会变迁:关于文化和先天本质[M].王晓毅,陈育国,译.杭州:浙江人民出版社,1989.

[14]王健.植物、宴饮与鬼神:傣洒人的生态文化变迁[J].原生态民族文化学刊,2018(4):22 - 29.

[15]路易斯·亨利·摩尔根:古代社会(新译本)[M].杨东莼,马雍,马巨,译.北京:中央编译出版社,2007.

[16] 林继富.神圣的叙事——民间传说与民间信仰互动研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2003(6):11 - 17.

[17]田兆元,林美容,游红霞.田兆元、林美容对话:文化圈与信仰谱系——海峡两岸民间信仰的比较研究[J].民间文化论坛,2017(4):80 - 84.

[18]费孝通:乡土中国[M].上海:华东师范大学出版社,2018.

[19]赵旭东,张洁.“差序”秩序的再生产——围绕皖南一村落丧葬仪式的时空过程而展开[J].民俗研究,2019(3):124 - 135.

[20]阎云翔:礼物的流动[M].李放春,刘瑜,译.上海:上海人民出版社, 2000.

[21]林耀华:义序的宗族研究[M].北京:生活.读书.新知三联书店, 2000.

[22]林顿.C.弗里德曼:社会网络分析发展史[M].张文宏,等,译.北京:中国人民大学出版社, 2008.

[23]庄孔韶,方静文.人类学关于社会网络的研究[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2012(3):46 - 52.

[24]吴才茂,李斌,龙泽江.祖荫的张力:清代以降清水江下游天柱苗侗地区祠堂的修建[J].原生态民族文化学刊,2011(3):37 - 46.

[25]杨庆堃:中国社会中的宗教:宗教的现代社会功能与其历史因素之研究(修订版)[M].范丽珠,译.成都:四川人民出版社, 2016.

[责任编辑:吴才茂]