156例特应性皮炎患者血清吸入和食物过敏原特异性免疫球蛋白E及患者自觉过敏情况

胡宇晴,张建中

(北京大学人民医院皮肤科,北京 100044)

特应性皮炎是一种慢性炎症性瘙痒性皮肤病,多见于儿童和成人,严重影响患者的生活质量[1]。患者多伴有其他过敏性疾病如过敏性鼻炎、哮喘和结膜炎等,其病因和发病机制涉及遗传、皮肤屏障破坏、感染、免疫失调等,其中外源性变应原(如吸入物和食物等)引起免疫反应是特应性皮炎发病的重要机制[2],寻找过敏原从而避免接触是特应性皮炎预防的重要方法。本研究检测了156例特应性皮炎患者血清吸入性和食物过敏原特异性免疫球蛋白E(specific immunoglobulin E,sIgE),与患者自觉过敏情况进行比较,并分析特应性皮炎严重程度与血清过敏原sIgE检测的关系。

1 资料与方法

1.1 研究对象

2016年3月至2018年3月就诊于北京大学人民医院皮肤科门诊的156例患者,年龄12岁以上,均符合特应性皮炎诊断的中国标准[3]和Hanifin & Rajka诊断标准[4]。其中,男性81例(51.9%),女性75例(48.1%),平均年龄(40.23±20.69)岁。年龄分布方面,小于18岁者24例(15.4%),18~45岁者69例(44.2%),46~60岁者38例(24.4%),大于60岁者25例(16.0%)。本研究经北京大学人民医院医学伦理委员会批准(审批编号:2013-02),并获得所有患者及健康对照者的知情同意。

1.2 问卷调查

对156例特应性皮炎患者进行门诊问卷调查,内容包括基本信息(年龄和性别)与自觉过敏症状,其中自觉吸入过敏原包括灰尘、蒿草、猫毛、狗毛、冷空气、潮湿空气(潮湿空气与霉菌相关)、花粉、柳树和杨树,判断自觉吸入过敏标准为患者接触上述过敏原后出现皮肤(皮肤瘙痒及皮疹)、呼吸道(鼻腔瘙痒或咳嗽气喘)或结膜瘙痒等症状。食物过敏原包括鸡蛋、牛奶、虾、羊肉、牛肉、鱼、螃蟹和小麦,判断自觉食物过敏标准为接触或食入上述过敏原后出现皮肤(皮肤瘙痒及皮疹)、呼吸道(鼻腔瘙痒或咳嗽气喘)、消化道(恶心呕吐或腹痛腹泻)或神经系统症状(头痛、头晕或意识丧失)。

1.3 检测方法

采用福克过敏原sIgE抗体定量检测试剂盒(德国FOOKE公司产)。吸入物过敏原组包括屋尘螨、艾蒿、猫狗上皮、霉菌、墙草、花粉、柳树、杨树共8种,食物过敏原组包括鸡蛋、牛奶、虾、羊肉、牛肉、鱼、螃蟹、小麦面粉共8种。所有病例均采用外周血测定,以分离胶促凝管采取患者外周血3 mL,离心3~5 min,取上层血清50 μL,孵育60 min;在样本中加入过敏原-生物素和抗sIgE抗体结合液,孵育60 min;用磷酸盐缓冲液(phosphate buffered saline,PBS)清洗3次,加入辣根过氧化物酶结合液,孵育30 min;PBS清洗3次,最后加入人抗肾小管基底膜(tubular basement membrane,TBM)抗体底物,孵育30 min。在酶标仪上读数,利用标准曲线计算sIgE的含量,根据sIgE的含量分为6级:阴性(< 0.35 IU/mL),1级(0.35~0.70 IU/mL),2级(0.70~3.50 IU/mL),3级(3.50~17.50 IU/mL),4级(17.50~50.00 IU/mL),5级(50.00~100.00 IU/mL),6级(>100.00 IU/mL)。其中2级以上记为阳性。

1.4 特应性皮炎患者湿疹面积和严重程度指数(eczema area and severity index,EASI)

依照EASI对特应性皮炎严重程度进行评分,根据不同部位皮损症状严重程度、所占面积的大小及患者各部位面积占全身面积的比例进行综合评分:0~7分为轻度,7~21分为中度,21~72分为重度。

1.5 统计学分析

使用SPSS 22.0统计软件对156例调查表数据进行分析,组间阳性率比较采用χ2检验,采用Spearman检验分析各指标间的相关关系,检验水准α=0.05,P<0.05为差异有统计学差异。

2 结果

2.1 血清过敏原sIgE检测结果总体情况

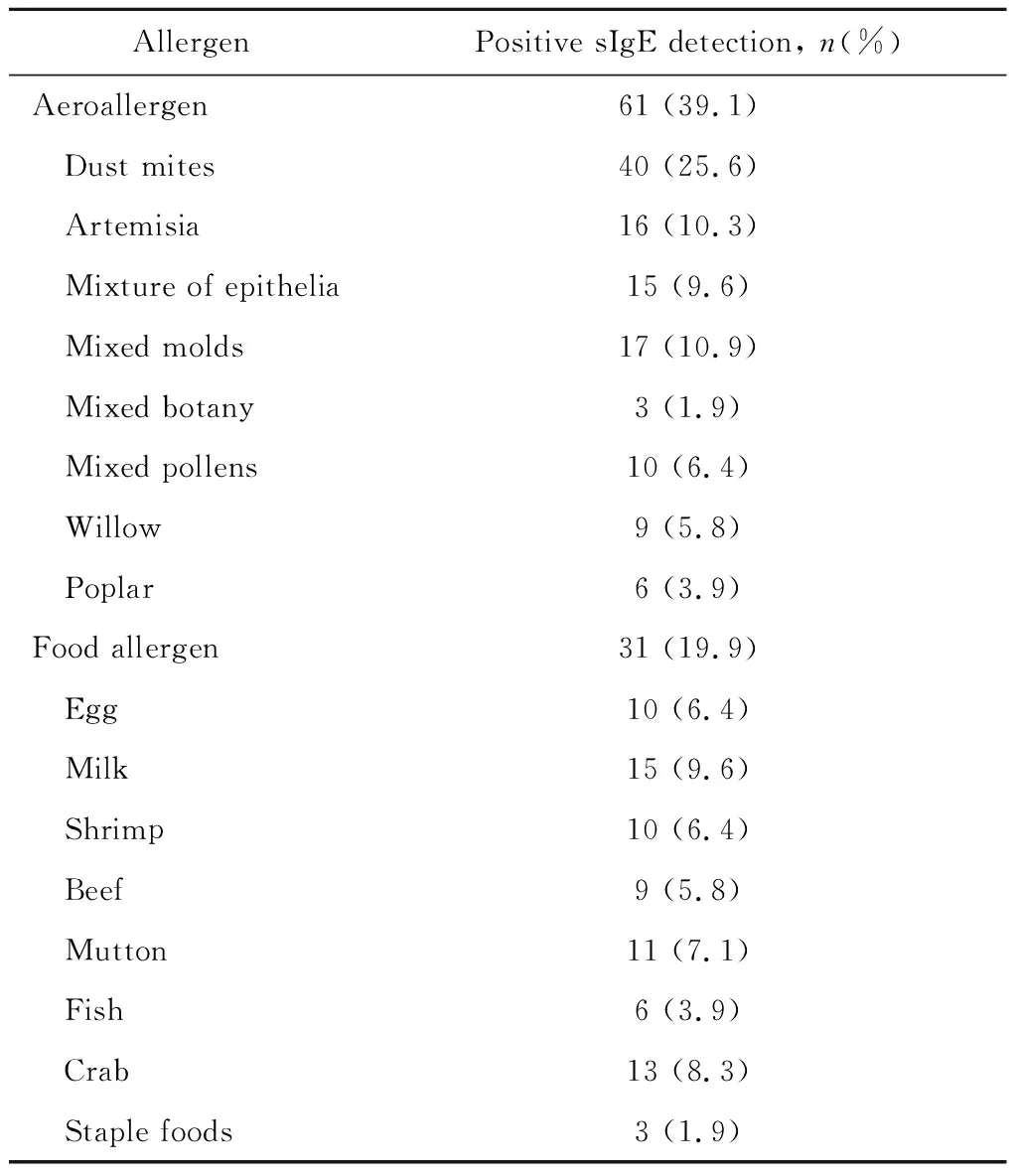

156例特应性皮炎患者血清吸入过敏原和食物过敏原sIgE检测结果见表1,至少1项阳性者为70例(44.87%)。其中,吸入过敏原至少1项阳性者39.1%,1项阳性者23.1%,2项阳性者5.8%,3项及以上阳性者10.3%;血清食物过敏原至少1项阳性者19.9%,1项阳性者5.1%,2项阳性者6.4%,3项及以上阳性者8.3%。吸入过敏原中以尘螨最多,为25.6%,其次为霉菌(10.9%),其中尘螨的阳性率高于其他过敏原(P<0.001)。食物过敏原中以牛奶阳性率最高,为15例(9.6%),其次为螃蟹(8.3%)。将患者按年龄分为4组后发现,随着年龄的增加,过敏原阳性率呈下降趋势。12~18岁组吸入和食物过敏原阳性率最高(分别为58.3%和54.2%),60~90岁组阳性率最低(分别为24.0%和4.0%),不同年龄组血清食物过敏原阳性率差异有统计学意义(χ2=26.908,P<0.001,图1),根据多重比较结果,12~18岁组与60~90岁组的血清吸入及食物过敏原阳性率均有统计学差异(吸入过敏原:P=0.02;食物过敏原:P<0.001)。有特应性家族史和无特应性家族史(包括个人和家族成员患有特应性皮炎、湿疹、过敏性鼻炎和哮喘)的患者比较,血清总过敏原阳性率差异有统计学意义(χ2=4.217,P=0.040),有特应性家族史的患者血清吸入和食物过敏原sIgE检测阳性率分别为44.0%和20.9%,无特应性家族史患者阳性率仅为9.5%和14.3%,其中,吸入过敏原阳性率差异有统计学意义(P=0.003)。

2.2 过敏原检测结果与患者自觉过敏情况比较

156例特应性皮炎患者个人自觉吸入物和食物过敏情况结果见表2。患者自认为对灰尘、蒿草、猫毛、狗毛、潮湿空气、虾、牛肉、羊肉、鱼、蟹过敏的人数均高于血清过敏原sIgE检测阳性人数,其中自觉接触潮湿空气后皮肤症状加重的患者人数最多,占34.6%,其次为灰尘(占26.9%),血清过敏原sIgE检测中尘螨和霉菌分别是阳性率最高的两项,与患者自觉过敏情况排序大致一致。食物过敏原方面,46例患者认为食用虾使皮肤症状加重,占总数的29.5%,其次为辛辣食物(26.9%)、螃蟹(26.9%)和鱼(22.4%),由此可见,海鲜和辛辣食物是患者自觉可加重皮肤症状的主要食物,但血清过敏原sIgE检测阳性却以牛奶居多,为15例(9.6%),螃蟹和鱼阳性者仅有13例(8.3%)和6例(3.9%),与患者自觉过敏情况不相符。

表1 156例特应性皮炎患者吸入和食物过敏原血清sIgE检测结果Table 1 Detection of sIgE for aeroallergen and food allergen in patients with adult atopic dermatitis

156例特应性皮炎患者血清过敏原sIgE检测结果与患者自觉过敏符合情况见表3。通过比较患者自觉过敏和血清过敏原sIgE阳性结果,我们发现绝大多数特应性皮炎患者的sIgE检测结果与自觉过敏症状相符,但仍有部分患者二者并不相符,说明血清过敏原sIgE检测仍有一定的假阴性或假阳性,其在寻找特应性皮炎发病诱因方面仅具有部分提示意义。

2.3 特应性皮炎患者严重程度与血清吸入和食物过敏原sIgE检测结果分析

特应性皮炎患者严重程度与血清吸入和食物过敏原sIgE检测阳性率分析可见,患者严重程度与血清过敏原sIgE检测阳性率呈正相关。轻、中和重度特应性皮炎患者血清吸入物过敏原sIgE检测至少1项阳性的患者分别占32.9%、45.9%和50.0%,血清食物过敏原sIgE检测至少1项阳性的患者分别占17.6%、18.9%、29.4%,但多重比较差异均无统计学意义。进一步对特应性皮炎患者EASI指数和血清过敏原阳性例数进行Spearman相关和回归分析,特应性皮炎患者EASI指数和血清过敏原阳性数目未呈现显著相关性(P=0.272,R=0.088,图2)。

3 讨论

特应性皮炎是一种慢性、复发性、瘙痒、炎症性皮肤疾病,大部分与过敏、血清 sIgE 水平升高、家族有特应性疾病史有关。在特应性皮炎的诊断和治疗中,寻找并避免接触变应原,是目前不可或缺的手段。有研究表明,血清sIgE 检测具有很高的敏感性和特异性,其中成人特应性皮炎患者对尘螨、猫上皮及墙草的灵敏度为65%、86%和94%,特异度为54%、64%和42%[5],但尚未见对成人特应性皮炎患者的大样本研究。本研究统计了156例特应性皮炎患者的吸入和食物血清过敏原阳性率,结果发现过敏原总阳性率为44.8%,其中吸入过敏原阳性率为39.1%,食物过敏原阳性率为19.9%,吸入过敏原阳性率高于食物过敏原,吸入过敏原前3位分别为尘螨、霉菌和艾蒿(25.6%、10.9%、10.3%),食物过敏原前4位为牛奶、螃蟹、羊肉和鸡蛋(9.6%、8.3%、7.1%、6.4%)。Chu等[6]检测了5 000例韩国特应性皮炎患者的血清过敏原,结果表明尘螨的阳性率居首位,高达59.5%。Scalabrin等[7]检测了特应性皮炎患者、哮喘患者和正常人的血清吸入过敏原,发现特应性皮炎患者吸入过敏原sIgE的阳性率前3位分别为尘螨、艾蒿和霉菌,分别为 94.5%、61.6%和59.0%,均显著高于哮喘组和正常对照组。本研究显示的血清过敏原阳性率较上述文献报道偏低。Celakovsk等[8]曾在2013年对224例14岁以上特应性皮炎患者进行血清食物过敏原特异性IgE检测,研究结果表明,花生、鸡蛋、大豆和小麦面粉是最常见的食物过敏原,阳性率分别为21.0%、6.0%、3.5%和2.6%,牛奶的阳性率仅占0.8%。但本研究中最常见的食物过敏原为牛奶和螃蟹(分别占9.6%和8.3%),与文献报道有一定差异;鸡蛋和小麦面粉的阳性率分别为6.4%和1.9%,与文献基本相符。Sampson等[9]对470例特应性皮炎患儿食物过敏原进行了统计,结果表明,鸡蛋、牛奶、花生、小麦面粉和大豆占阳性项目的80%。推测本文与既往文献结果的差异可能是由于调查对象的年龄分布不同以及调查方法不同导致的。

本研究表明,低年龄组过敏原阳性率最高,随着年龄的增长,过敏原阳性率逐渐下降。Mastrorilli等[10]的研究表明,特应性皮炎的患儿更易对牛奶、鸡蛋、花生等食物过敏,称为“Ⅰ型食物过敏”,而青少年及成人可以做出对上述食物过敏的“自我保护行为”,故“Ⅰ型食物过敏”随年龄的上升呈下降趋势。另外,本研究还发现有特应性家族史(包括个人和家族成员患有特应性皮炎、湿疹、过敏性鼻炎和哮喘)的特应性皮炎患者的血清过敏原阳性率高于不伴特应性家族史的患者(47.8%vs. 23.8%,P<0.05),Celakovská等[8]曾对224例14岁以上特应性皮炎患者进行血清食物过敏原sIgE检测,发现伴有过敏性疾病或家族史的患者食物过敏原阳性率显著偏高,且儿童期食物过敏是过敏性疾病成年后加重的危险因素。

此外,我们还发现患者主观报告的吸入物和食物过敏数远高于检测阳性数,另外,接触潮湿空气和灰尘后皮肤症状加重的人数最多,与血清过敏原sIgE检测霉菌和屋尘螨的结果大致相符,其中潮湿空气被认为与霉菌相关。食物过敏原方面,46例患者认为食用虾使皮肤症状加重,占总数的29.5%,其次为辛辣食物(26.9%)、螃蟹(26.9%)和鱼(22.4%),而血清过敏原sIgE检测结果显示牛奶、螃蟹、羊肉和鸡蛋是最常见的食物过敏原(9.6%、8.3%、7.1%、6.4%),二者并不相符,推测原因为食物的烹饪过程较复杂,可能加入一些辛辣刺激调料,且在保存过程中可能会加入一些成分不明的防腐剂,患者可能是由于食物加工过程中的其他成分引起皮肤症状的加重,从而引发过敏反应,而并不是对食物本身过敏。

通过分析特应性皮炎患者血清过敏原sIgE检测结果与患者自觉症状符合情况,我们发现过敏原检测结果与患者自觉过敏症状有一定相关性,但仅有39.1%的患者血清过敏原检测结果与自觉症状符合,28.8%的患者认为检测结果与自觉症状完全不符合。对于检测阳性而患者否认的原因推测如下:(1)部分患者并未仔细留心日常生活及饮食中皮肤症状加重的因素,平时有接触但未留意,导致判断错误;(2)患者确实对某种变应原过敏,但对该项变应原及其所处环境并不十分了解,因此否认过敏;(3)部分患者的检测值可能仅略高于阳性标准,其出现过敏症状的概率较小,导致自觉过敏症状与检测结果不符;(4)检测过程中技术原因导致假阳性;(5)患者确实对该过敏原不过敏。其中第1、2项可通过向患者普及相关知识,鼓励患者记录生活日记得以解决。第3~5项可通过改善检测技术和判断标准加以完善。对于检测阴性而患者对该过敏原过敏,可能的原因有:(1)患者对变应原并不了解,导致混淆;(2)检测过程中技术原因导致的假阴性;(3)患者确实对该过敏原过敏,但距离上次接触过敏原时间过久,检测时患者体内针对该项过敏原的sIgE已经消失,不足以达到阳性标准。对于第1项可通过向患者普及知识得以解决,针对第2、3项则需要进一步完善实验技术。以上分析提示,血清过敏原sIgE检测并不能完全代表患者对实际过敏原的反应情况,因此,血清过敏原sIgE检测结果必须与患者的自觉症状结合起来分析,以找到真正的过敏原。

本研究结果显示,特应性皮炎患者吸入或食物过敏原阳性率随年龄增长而逐渐下降,吸入物过敏原检测阳性率高于食物过敏原,其中吸入物尘螨阳性率最高,食物组中牛奶最多,青少年特应性皮炎患者血清吸入和食物过敏原阳性率高于其他年龄组,有特应性家族史的患者吸入和食物过敏原阳性率更高,重度特应性皮炎患者的吸入过敏原阳性数显著高于轻中度患者,关于患者自觉过敏情况,潮湿空气和虾在吸入物和食物中最常见,患者自觉过敏情况与过敏原检测结果存在一定差异。

本研究结果对于特应性皮炎患者的生活具有指导意义:患者应尽量勤换洗、晾晒被褥枕头,避免潮湿环境,避免长时间居住地下室,不养宠物,避免接触蒿草等可疑植物。特应性皮炎患者的食物过敏原阳性率仅占19.9%,患者自觉过敏食物中位居前列的虾、螃蟹和牛羊肉,实际的血清过敏原阳性率均小于10%,但却有49.4%的患者选择忌口,忌口的主要食物为辛辣食物、海鲜和牛羊肉,其中59.2%的患者忌口时间长达半年以上,有的患者由于过度忌口甚至导致低蛋白血症,说明改变过度忌口的现象是非常重要的。