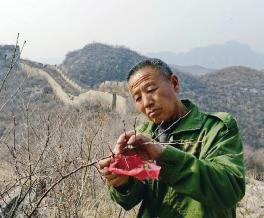

守长城42年的张鹤珊走过的山路可绕地球两圈多

家住河北省秦皇岛市海港区驻操营镇城子峪村的张鹤珊是我国首批长城保护员。42年来,他走过的山路可绕地球两圈多。守护长城是一件苦差事,日晒雨淋,蚊虫叮咬,张鹤珊却乐此不疲。在他眼中,破坏长城就是糟蹋老祖宗留来下的宝贵遗产。几十年痴迷于长城,张鹤珊成了长城“活地图”,他对附近长城的每一段城墙、每一座敌楼和有关长城的故事、传说如数家珍。他穿坏200多双球鞋,在长城上步行的里程相当于绕地球两圈多,整理出长城考察笔记和故事传说20多万字。

那些“遭人恨”的日子

回想义务守长城的40多个春秋,老张当年在村里的日子实在不好过,“他们都叫我闲事篓子!”因为到长城上放羊、翻蝎子、挖药材都是当地村民主要的副业,张鹤珊保护长城不留情面无疑是断了村民的财路,所以附近几个村的乡亲没少戳他脊梁骨。

有人明着跟老张较劲。一次,几个撬砖挖药材的人为了“修理”张鹤珊,在他巡护的路上放上几个抓野兔的“铁套子”,这些人见老张远远走过来了,就故意边撬砖边拿话激他,张鹤珊不知是计,冲上前去,被“铁套子”绊了个大跟头,左脚腕被勒得鲜血淋漓,骨头也差点折了。“他们指着我的脑门子大笑,‘活该!长城是你们家的?有能耐搬你家去!吃饱了撑的!”也有的跟他求情,“我们挖药、翻蝎子也是为了给孩子挣学费,你抬抬手呗。”老张的回答是,“等孩子念課文念到长城这一段了,要说古长城都被他爹娘给糟蹋得不成样了,砖也翻蝎子翻掉了,墙也让羊踩塌了,你心里过得去?”

还有人是暗地使劲。上世纪80年代,张鹤珊天天把大量时间花在看护长城上,不但不能给家里带来什么收入,相反还耽误干农活,因此家里生活困难。闺女该上高中的时候,老张卖掉了家里所有能卖的粮食和老母猪,还差200元钱学费。他走东家串西家,家家都找借口不肯相助,人家等他一出门就说,“有钱也不借给他,看把他能的,天天守着城楼子,管城楼子要钱去呗!”也因为得罪人太多,原来当过村长的他两次竞选都以失败告终。

不能把“历史”丢了

很多人想不通,一个普通农民,当初怎么就冒出自觉保护长城的念头,而且能在“压力山大”下一干就是几十年?对此疑问,老张一再表示真没有大家想象的那么高尚也没那么复杂。“我就生在长城脚下,小时候黑灯瞎火睡不着觉,听老人‘瞎话,讲的都是这城楼子里的故事。大点儿了我们也没得玩,就跑去敌楼里藏猫猫,跟这砖头门楼都有感情了。看着别人糟蹋我就不痛快!”如果说这些都出于一个山里娃的本能,真正让张鹤珊意识到保护长城文物刻不容缓的还是1978年那件事。一个偶然机会,时任《抚宁文艺》编辑的佟涛来到城子峪,与张鹤珊一起钻进了一个名叫“黑楼”的老城楼。佟涛发现一块残破的石碑倒在杂草中,当时便很感慨,觉得这块碑命运堪忧,即使不丢失,也可能被毁。他意味深长地对张鹤珊说:“这是历史呀。来,我念,你记,咱们把它整理出来。”

年轻的张鹤珊并没在意老编辑的话,心想,“谁会动它啊,这么大块抬走都费老劲了。”令他没想到的是,不久后,这块碑上的字竟真让人给凿没了,再后来连碑都不见了。张鹤珊在山沟里来来回回地找,一直也没找到。“留在我手上的就只有抄在纸上的字了。”时至今日,张鹤珊仍心存遗憾:“没了这个,拿什么来证明历史啊?”为了不让更多的长城历史被毁掉,张鹤珊真正有了做长城保护者的念头。

心里装着沉甸甸的责任,农闲时的张鹤珊反倒成了大忙人,唯一的事情就是上山,看看有没有人“捣乱”,同时寻找石碑等文物。听村里老人讲,村东两公里远的山上有一敌楼叫“断虏台”,是戚继光亲自命名的,敌楼旁曾有一石碑记载此事,但却被日本鬼子砸毁了。张鹤珊寻思:这块碑一定很重要,即使砸碎了也应该有残片,一定要找到它。从此,他开始了长达10年的近乎痴迷的找碑历程。功夫不负有心人。那块梦寐以求的石碑终于被他找到了,“御倭”、“太子少保”等字迹清晰可辨。他如获至宝。这块石碑后来被抚宁县博物馆收藏。

守护长城更要研究长城

张鹤珊身上有着一股中国农民特有的执着劲,不过这都用在长城上了。他家里长城百科全书和各种地方志堆了好几箱子,书里很多地方都做了笔记。张鹤珊说:“我现在不仅要做长城的保护者,还要研究长城。”

一直让张鹤珊感到骄傲的,还有他找到“硬证据”证明自己和村里人都是“义乌兵”的后代。史料记载,明代戚继光从浙江义乌等地,征调数万名士兵北上在河北秦皇岛、唐山等地修筑长城,镇守边关。如今,仅秦皇岛境内明长城沿线就有158个自然村有当年守城军民后裔聚居。然而,对于义乌兵后裔这一身份,当地百姓长期以来只是口口相传,并无实物证明,直到张鹤珊巡长城时在密林深处发现了一座先人墓碑。后来,张鹤珊代表义乌兵的后人被邀请回家乡“探亲”,“当我回到义乌后,情不自禁地喊了声:‘几百年了,我的双脚终于站在故乡的土地上了!”

张鹤珊回忆起小时候,每到清明节前两日,家家户户都要参加“逛楼”仪式,各家各户都汇集在空地上,分别祭拜戚继光和祖宗,然后在各自祖宗守护的敌楼里,摆上祭品,给小孩兜里装上桃仁和黑豆,意为避邪,这时各家便开始在长城的敌楼上串门,聊聊家长里短。到了后来没人出资再办这么大的仪式,这一习俗便渐渐消失了。张鹤珊向县文物管理所写了一份报告,一心想恢复这个传统。经过多次申请和考察,在多方努力下,“逛楼”列入抚宁县的非物质文化遗产项目,他也成了项目传承人。

邢大军据新华网曲澜娟/文整理