高罗佩与公案小说的再创造

黄运特

(1.加州大学圣塔芭芭拉分校;2.安徽师范大学 外国语学院,安徽 合肥 241002)

荷兰汉学家、小说家高罗佩,是懂得十余种语言的博学之士,深耕于中国文化的多个领域且有专著发表。从博士论文研究“拜马教”开始,高罗佩出版的专著涉及中国古琴、砚台、秘戏图、情色艺术、性史、收藏、法理与侦破手册以及长臂猿等诸多方面。正如我们下面将看到的,他在这些领域内深湛而广博的知识极大地丰富了其小说创作。

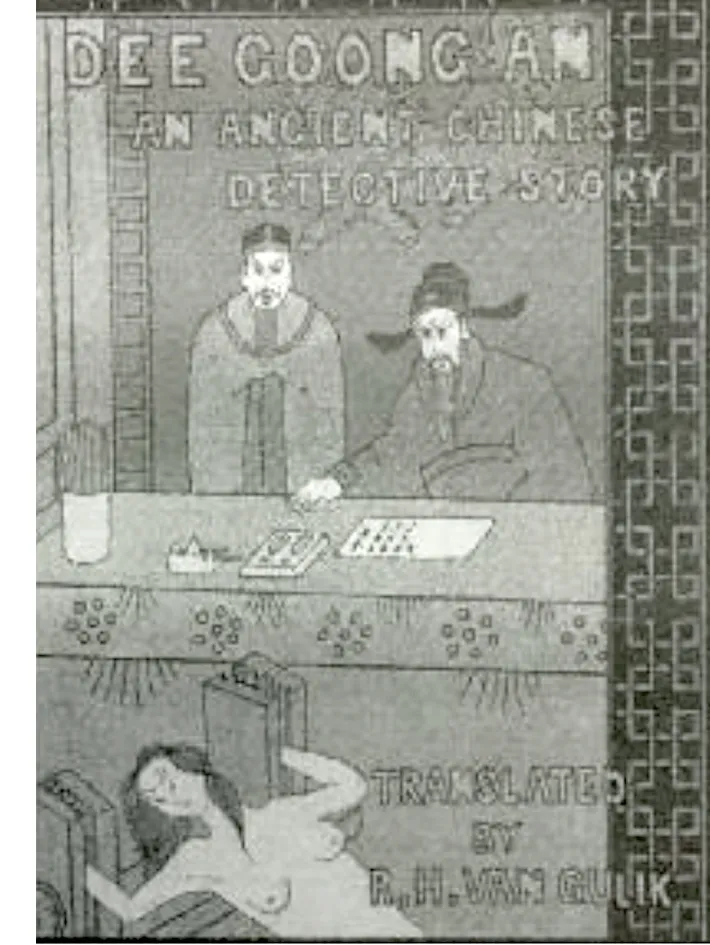

虽然狄公案系列小说的缘起尽人皆知,这里无需赘言,但他首次涉足狄公案时所作的引言却值得我们仔细探究,因为这篇引言为我们提供了一幅蓝图,而这幅蓝图有助于我们评价这位荷兰人对中国文学类型的再发明(reinvention)。1949年,高罗佩出版了《狄公案:狄公所破三件谋杀案》(DeeGoongAn:ThreeMurderCasesSolvedbyJudgeDee),该书翻译自一部18世纪作者已佚的长篇小说《武则天四大奇案》。实际上,高罗佩并没有完整翻译此书,他认为前半部分更符合西方读者对侦探小说的理解,故此只翻译了前半部分。高罗佩认为中文原著的第二部分“西方读者难以接受。”在《译者序》中,他确立了中国侦探小说不同于西方的五个主要特征,并以此来解释自己为什么决定这样剪裁:

(1)悬疑元素缺失,不同于西方罪案侦探小说读者从头到尾都需要猜测罪犯的身份,中国公案小说“一般而言,在书的开头罪犯已经被正式介绍给读者,包括罪犯的全名、过往经历及犯罪动机。就像观棋一样,在阅读公案小说时中国人希望从中获得纯粹的智力享受;所有要素均为已知,刺激之处在于紧跟办案者的每一步行动和罪犯所采取的对应措施,直到在游戏终局,而与之相伴的则是罪犯命定的失败。”

(2)与西方侦探小说基于现实主义原则不同,“中国人天生热爱超自然主义。鬼怪神灵可以在大多数公案小说中自由出没,动物与厨具可以在庭上提供证词,而且办案者偶尔也会放肆而为,冒险到阴间与地狱判官交换意见。”

(3)中华民族是一个“对细节有着浓厚兴趣”的民族。因此,他们的公案小说“以宽泛的叙事脉络写就,其中夹杂着冗长的诗歌,离题的哲学思考,而且所有与案件有关的官方文件均被全文收录。”

(4)“中国人既对人名有着惊人的记忆力,又对家庭关系有着第六感。”一部典型的西方罪案小说通常只有十来个主要人物,“中国读者希望他们的小说人物众多,所以一部长篇小说的人物名录中往往有着两百甚至两百以上的人物。”

(5)“公案小说中什么应当描写,什么最好留给读者去想象,中国人有着截然不同的观点。我们虽然执着于了解罪案如何实施的微小细节,但对最后惩罚罪犯的细节却并不感兴趣……但是中国人却期待对如何处决罪犯,及其每个可怖细节都能如实描述。中国作家经常额外奉送一点东西——对一个不幸罪犯被处决后,在阴间受到的惩罚作出完整描述。这样的结尾对于满足中国人的正义感很有必要,但却会得罪西方读者。”(1)Robert Hans van Gulik, Celebrated Cases of Judge Dee (Dee Goong An): An Authentic Eighteenth-Century Detective Novel (New York: Dover Publishing, 1976), ii-iv.

总而言之,高罗佩在中国公案小说中发现了五种“缺点”:悬念的缺少,超自然元素的入侵,叙述离题的倾向,人物数量众多以及可怖的惩罚细节。

然而有趣的是,当我们仔细观察高罗佩在1949年翻译完《狄公案》后所著的各体狄公小说,就会发现实际上他将上面所说的许多特点写入了他自己的创作/再创作中。也许就如他在1958年美国出版的《铜钟案》的前言中所承认的那样,“这一系列小说旨在向读者展示具有中国特色的侦探小说,即公案小说风格。”由于他试图“呈现中国式的侦探小说”,且给办案者穿上“真正的中国服装”,他似乎有理由保留那些他所认为的不适合西方读者的特色,但他还是巧妙地在两种传统间达成了艺术上的妥协(2)Robert Hans van Gulik, The Chinese Bell Murders (New York: Harper and Row, 1983), vii.。因此他创作的大量作品是担得起“世界文学”这个名头的。将译者序作为一幅蓝图,我们可以勾勒出高罗佩再造中国公案小说的矩阵图,尤其是在超自然元素、酷刑与正义、性、插图等方面,当然其中最重要的还是叙事艺术。

超自然元素

在高罗佩所认定的中国公案小说五个特点中,他认为超自然元素的存在对西方读者的审美最成问题。高罗佩在其译作《武则天四大奇案》中首次提出这个问题。作为一位有义务忠实翻译文本的译者,高罗佩不能过度改变原文,于是他保留了小说中两种超自然元素的情形。“第一种情形是当一个人被谋害致死时,其魂魄在坟墓附近显灵。即便在西方国家也存在着一种普遍的信念,当一个人被残害致死时,他的灵魂会留在尸身附近,而且会以某种方式被人感知。第二种情形是当办案者同时被两宗案件困扰而极度忧心时,就会有梦境降临。梦境会证实办案者的怀疑,使得他能够洞察某些已知因素的正确关系。”高罗佩进一步为此辩护,坚称“这两种情形并非绝然不能接受,因为它们涉及一种在西方通灵学文献中被经常讨论的现象。而且,这两者都不是解决罪案的决定性因素,因为它们仅仅是证实了办案者之前的推断,并激发他尽力去分析案件。”因此,这些超自然元素对于熟悉“梦的解析”的西方读者是完全可以接受的(3)Van Gulik, Celebrated Cases, vi.。

此后,作为一位创作者,当高罗佩试着为西方读者写一部中国式小说时,他在处理超自然元素时有了更多回旋空间。作为人物角色,狄公在由迷信、鬼魂和其它超自然存在所主导的世界中运作。作为官员和办案者,狄公则需要保持冷静理智的头脑。在小说中这种神秘与理智之间的微妙平衡,引发了许多场景,在这些场景中主持办案者不得不思考事件中超自然原因的合理性。例如,在《黄金案》中,狄公最初有意淡化超自然因素的影响:“断然否认鬼神等物的存在,定非明智之举。孔夫子当年授徒时,有人问起鬼物,他的态度便十分含糊不明,这一点必须铭记在心。不过,我仍然想找到一种合乎情理的解释。”在和他所认为的幽灵有了一次奇怪的相遇后,这位办案者有了第二种想法:“要是我的藏书都在这里就好了,其中有不少关于鬼魅和人虎的记述,只可惜以前从未留意过。做个县令,非得事事通晓才行啊!”随着案件终结,而线索也开始指向人为因素,而非超自然源头,办案者重拾对理性的信心,正如他所说:“我们只要能找到合情合理的解释,就不必害怕鬼怪等物。”即便如此,小说中也有一种情况,在没有任何符合现实解释的情况下,狄公的前任的鬼魂出现了。桥下是万丈深渊,而狄公正要踏到桥上的松散木板,在这一关键时刻鬼魂出现提醒了狄公。此外,这本书以大门被不可思议地关上作为结尾:“话音落后,四座皆寂。此时从庭院中隐隐传来声响,不知何处有一扇门正轻轻关闭。”(4)Robert Hans van Gulik, The Chinese Gold Murders (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 45, 84, 181, 214.

酷刑与正义

伊兰·斯嘉丽(Elaine Scarry)在其经典研究《苦痛中的身体》(BodyinPain)中坚持认为:“即便一个人可以举出很多例外,但将文化差异集中起来,其本身只构成一个非常狭窄的变化范围,因此最终其实是揭示且证实了核心问题的普遍相似性。核心问题源于痛苦本身的绝对强度,而并非源于任意一种语言的顽固性或者任意一种语言的羞怯性:它对语言的抵抗不是其偶然属性或次要属性,而是其本质所在。”(5)Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World (New York: Oxford University Press, 1987), 5.虽然斯嘉丽极有洞见,但现代以前的中国法律准则还是使得其几乎必须使用痛苦来诱导语言,也就是用酷刑强迫认罪。因为中国公堂的程序禁止未经供认就定罪,因此疑犯通常会受到酷刑。因此中国古典小说里,公堂审判和讯问中满是肉体的惩罚与酷刑。此外,中国古典公案小说常常肩负着道德说教的使命,在小说的结尾经常布满对被判罪者和被判死刑者施刑的生动描写。令人毛骨悚然的细节包括砍首、绞刑,更糟糕的是凌迟处死,又称“杀千刀”,这大概可以“满足中国人的正义感”,但正如高罗佩所言,也得罪了西方读者。

面对这些文化实践和文学惯例的差异,高罗佩在狄公案小说中描写酷刑和惩罚时又一次走了中间路线。一方面,作者需要如实描写中国法律体系中经常使用酷刑的办案者;另一方面,作者有时也调整了肉体刑罚的程度,一则以避免得罪他的读者,一则以避免过度渲染或异化中国。

在《迷宫案》中,狄公下令鞭打疑犯二十五下,由于“鞭痕窄细,没入皮肉甚深”,且疑犯刘万方(Liu)“吃痛不禁,口中仍然大呼冤枉”,在鞭打了十五下后狄公下令停手,不是因为疑犯痛苦地扭动身体而心生怜悯,而是因为狄公从一开始就打算使用酷刑“先给他吃些苦头,令其心神大乱,然后便会一五一十和盘托出”。当三个和尚呈交虚假供状时,狄公毫不留情地用竹板抽打以示公正。这一场景作了仔细描写:“众衙役将三僧脸面朝下按倒在地,撩起僧袍扯下内裈,板子呼呼有声直落下来。三僧挨打吃痛,不禁放声叫苦,但是众衙役并未放过,一五一十直到打满为止”。

三个贪婪的和尚确实是罪有应得,但后来他们没有再受刑讯,因为最终证明除了因个人理由隐瞒关键信息外,他们没有任何不法行为。吴峰(Woo)是一宗谋杀案的疑犯,在审讯时却拒绝给出任何口供,结果被施以酷刑。就如案件受害者的儿子之前向狄公请求的那样:“‘小生恳请老爷将吴贼捉来拷问!’丁毅叫道,‘到时他定会全盘招供。’”下面的场景就不那么让人舒心了:

狄公示意左右,两名衙役上前扯下吴峰的衣袍,另有两人分别捉住他一条胳膊,按在地上朝前拖拽,直至面孔贴地……细细的辫子应声落在吴峰裸露的背脊上。吴峰挨了几下,不禁吃痛呻吟,抽过十鞭之后,背上已是鲜血横流……于是又挨了十鞭,终于浑身瘫软,一动不动。衙役禀报曰人已昏厥过去。狄公示意一下,两名衙役将吴峰拽成跪坐状,端来热醋置于他的鼻下,过了半日,方才渐渐醒转。

汉人吴峰虽受酷刑,但仍及不上回鹘部的乌尔金(Ooljin)在肉体上所受痛苦。实际上,在所有的狄公故事中,地方官兼办案者在对少数民族的态度里,体现出了鲜明的中国中心主义,而且对道教徒和佛教徒也存在着偏见。过量的刑讯手段往往用在这样的疑犯身上,如乌尔金案:

两名衙役将乌尔金仰面朝天掀翻在地,抬脚踩住他的左右手,另有一人拿来一根两尺长的木桩。班头提起乌尔金的左脚,将其左脚捆缚在木桩上……狄公点一点头。只见一名身强力壮的衙役手举大杖,直朝乌尔金的左膝击去,乌尔金放声大叫起来。“你不必着急,”狄公对衙役说道,“只管慢慢敲打!”衙役冲乌尔金的小腿打了一杖,随后大腿两杖。乌尔金用胡语嘶嘶叫骂……衙役又狠打一下,乌尔金狂呼不已。衙役再度举杖,这一杖要是落下,乌尔金的左腿必断无疑。狄公抬手示意停下,闲闲说道:“乌尔金,你过后自会明白,今日的审问,不过是例行公事罢了。你那汉人同党已对本县和盘托出整个阴谋,并告发了你和你的族人,本县只想从你口中确证一下而已!”

这个回鹘人也许可以使自己免于断腿,但我们知道,如有必要,狄公会刑讯到底直到达成目的。就如他在另一个案件中坦言的那样:“我会……对他们用刑直到招供为止。”(6)Robert Hans van Gulik, The Chinese Maze Murders (Chicago: University of Chicago Press, 1997), 74, 83, 98, 161, 224, 259.

由于试图向西方读者描述中国,所以对高罗佩而言,审问女性与其他疑犯不同,这既是个难题也是种机遇。实际上,在早期翻译《武则天四大奇案》中,高罗佩已经对原文进行了修改,或许目的在于渲染对女性的惩罚。尽管在前言中,高罗佩断言中国人对酷刑的嗜好冒犯了西方审美,但实际上在他的翻译中,对周氏(Djou)的刑罚在细节程度上远过原文。淫妇周氏将钢针钉入丈夫的头心。高罗佩在翻译对周氏的第一次严刑逼供时,或多或少仍算忠于原文:“早上来许多差役,拖下丹墀,将周氏上身的衣服撕去,吆五喝六,直向脊背打下”(19)被译为“衙役撕去周氏的衣袍,露出后背,用鞭子打了四十下”(The constables tore her robes down and bared her back, and gave her forty lashes with the whip)(7)Van Gulik, Celebrated Cases, 60.。但高罗佩在处理后面的翻译时做了很大改动,将严刑拷打从威胁变成了现实:

狄公见他如此利口,随又叫人抬夹棍伺候。两旁一声威武,噗咚一声,早将刑具摔下。周氏到了此时,仍是矢口不移,呼冤不止。狄公道:“本县也知道你既淫且泼,量你这周身皮肤,想不是生铁浇成。一日不招,本县一天不松刑具。”说着又令左右动手。(8)佚名:《狄公案》,哈尔滨:北方文艺出版社,2013年版,第80页。

中文原文中,周氏在被鞭打后没有受到更多刑罚,因为衙役对她心生怜悯,而且开始怀疑狄公对这个可能无辜的寡妇如此严厉是否明智。最后班头劝服狄公不再对这个妇人用刑。但是,在高罗佩的翻译中却有着更多酷刑:

随后狄公下令用拶刑,衙役依言照做,发力之下,刑具越旋越紧。但周氏只是声声哭叫自己是被诬告的。狄公说道:“我知道你是厚颜无耻之人,但你的皮肉却也并不是铁打的。如有必要,我会整日用刑。”随后狄公再次下令,让衙役拶得紧一些。(9)Van Gulik, Celebrated Cases, 61-62.

此外,这种在翻译过程中被创造出来的酷刑场面,成为高罗佩在书中所绘插图的题材之一。实际上,这幅插图描绘了一个裸体女子,首次出现于日文版中显眼的封面图上,而且成为后来大多数版本的封面图。

高罗佩在翻译中以同样的方式增加了处决的趣味,尤其是在处死周氏时。中文原文在描写处决周氏时只有一句话:“这才许多人将周氏推于地下,先割去首级,依着凌迟处治。”相反,高罗佩的翻译却非常细致,增加了许多原文所没有的细节:

刽子手们将行刑架升到离地一人高,在行刑架中桩周围用力跺了跺地,又在离地一尺高处钉好第二个水平横杆。随后刽子手脱掉周氏的衣服,只留下亵衣。周氏被绑在行刑架上,双手固定于上横杆的两端,双膝固定于下横杆的两端。刽子手手持又长又细的刑刀立于周氏面前,两名副手立于刽子手两侧,分持刑斧与刑锯。

狄公示意之后,刽子手立时猛地举刀插入周氏的胸膛。周氏立死。随后,刽子手在副手的协助下,从周氏的手、脚开始切割、肢解。虽然“凌迟”处决的是一具尸身而不是生人,但仍然是骇人听闻的景象,围观者中不少人晕厥过去。整个过程持续了半个时辰。周氏的遗骸被扔到篮子里。但其头颅需要呈给狄公朱笔点验,然后挂于城门之上示众三天,并张贴罪状以示威慑。(10)同上,216-217。

这似乎并不像高罗佩所说的那样,中国人热衷于令人毛骨悚然的细节,反而是译者高罗佩表现出对这些生动的行刑场面的喜好。这差不多使人想起一种情况,这种情况就是“凌迟”明信片曾经吸引过包括乔治·巴塔耶(George Bataille)、罗兰·巴特(Roland Barthes)等人在内的无数西方观察者。

高罗佩创作的小说则不受任何来自原文的束缚,对行刑场面进行多姿多彩地描写也就更进一步。不必大量引用书中的例子,这里我只想从《迷宫案》中引一段长文来说明高罗佩为描写死刑的血腥暴力所做的巨大努力:

刽子手将鬼头刀竖在地上,脱下外褂,露出筋肉结实的上身。两名副手登上囚车,将二犯带到法场中央,先解开倪继(Yoo Kee)身上的绳索,再拽到一根木桩前。木桩立在地上,上面钉有两根互相交叉的杆子。一人将倪继的脖颈捆在柱上,另一人将其四肢捆在杆上。二人完事后,刽子手拣了一把细长的匕首,走到倪继面前,转头看向狄公。狄公抬手一挥,示意行刑。刽子手举起匕首,猛刺入倪继的胸口,正中心脏,倪继未出一声便立时丧命,尸体随后被卸成数段。李夫人(Mrs. Lee)见此情景,惊骇得昏厥过去,若干观者也以袖掩面、不忍直视。刽子手将砍下的人头呈至案桌上。狄公提起朱笔,在死者前额画了一个记号。刽子手将人头抛入一只竹篮中,与其他残肢放在一处。

李夫人经过线香熏鼻,已然苏醒过来。两名副手将她拽到高台前,令其双膝跪下。李夫人看见刽子手提着皮鞭走近,不禁狂叫起来,吓得魂不附体,口中连声求饶。

那三人早已见惯了这等场面,丝毫不为所动。一名副手散开李夫人的发髻,握住一把青丝,将她的头朝前一拽,另一人扯下她的外袍,又将其两手捆在背后。

刽子手扬起鞭子晃了两晃。这刑具由一束皮带扎成,带上还镶有铁钩,望之令人胆寒。凡是挨过此鞭者,无一可以幸存,因此只有法场上才使用。

狄公举手示意。刽子手扬起皮鞭猛抽下去,只听一声闷响,李夫人的背后立时血肉横飞,若不是被一名副手牢牢揪住头发,定会一头栽倒在地。

李夫人缓过气来,放声嘶叫,但是刽子手毫不留情,仍然一鞭又一鞭甩下去。打到第六鞭时,已是皮开肉绽、鲜血横流,李夫人再度昏死过去。

狄公抬手示意一下。

过了半日,李夫人醒转过来。

两名副手拖着她跪在地上。刽子手举起鬼头刀,见狄公点头,挥刀猛劈下去,一颗人头应声落地。

狄公提起朱笔,在死者前额同样画过记号。刽子手将李夫人的人头扔进另一只竹篮中,过后将会定在城门上悬挂三日。(11)Van Gulik, Chinese Maze, 305-8.

当然,有人也许会说,高罗佩的功劳在于通过给出这些可怖的细节塑造了一部中国式小说。正如他在书的后记中所说:“笔者遵循中国小说传统,在结尾处详细描写了行刑过程。中国人的正义观念要求对于罪犯受刑应该做出详尽描述。”(12)同上,317。此外,残忍处决李夫人也许自有道理,正如高罗佩的暗示所表明的那样,在书中早些时候李夫人自己也曾残忍对待无辜受害者:“李夫人便用藤条狠命抽打,口中咒骂不休。白兰(White Orchid)受不了如此折磨,连声求饶,李夫人却益发恼怒,打骂得也愈发起劲,直到自己手臂酸麻为止。”(13)同上,295。不管怎样,就如高罗佩某天在日记中写下的那样:“在描述严刑拷打的情景时,我觉得深有同感。”(14)C. D. Barkman and H. De Vries-van der Hoeven, Dutch Mandarin: The Life and Work of Robert Hans van Gulik, trans. Rosemary Robson (Bangkok: Orchid Press, 2018), 159.

性

高罗佩的开创性著作《中国古代房内考:中国古代的性与社会》初版于1961年,因其“使这一领域重见天光”而备受好评,而在同时,声誉卓著的学术研究《金赛性学报告》却仍被指责为淫秽作品(15)Bret Hinsch, “Van Gulik’s Sexual Life in Ancient China and the Matter of Homosexuality.”Nan Nu 7, no. 1 (2005): 79.。据说福柯(Michel Foucault)非常感激高罗佩,因为相比于性爱艺术(ars erotica)高罗佩将性科学(scientia sexualis)概念化了。福柯(Foucault)在其对性的不朽研究《快感的享用》的第二卷中,两次提及高罗佩对中国的性的研究(16)Michel Foucault, The Use of Pleasure: Volume 2 of the History of Sexuality. Translated by Robert Hurley (New York: Vintage Books, 1990), 137, 143.。但近年来,高罗佩在该领域的研究工作受到极多批评。但韩献博(Bret Hinsch)在评估《中国古代房内考》时却持肯定意见,他指出书中 “令人困扰的两个极端”:“有时,高罗佩是如此醉心于异域情色,以致他的写作成为一种偷窥式的东方主义,在丝帘后窥视,瞥见了雅致而颓废的景象。有时,他又斯文地俯就研究对象,成为衰败文明的疲惫代表”(17)同上,79-80。。费侠莉(Charlotte Furth)则认为:“高罗佩是一个时代的产物,当时只有几位欧洲学者(他们是男性)能俯瞰这座未经探索的、名为中华文明的高峰。高罗佩以博学家的机敏和情人的热情穿行于中华文明的风景中。”但费侠莉很快也补充说,如果不是从东方主义范式的视角,而是从“一种更为复杂的二十世纪中期全球文化交流网络”的视角来看高罗佩的作品将会更加有效。费侠莉表示,我们应当将高罗佩的作品理解为思想、物品和观念的世界性流通,而不是东西方二元对立的叙事(18)Charlotte Furth, “Rethinking van Gulik Again.”Nan Nu 7, no. 1 (2005): 72, 74, 77.。正是本着这一精神,我们应当审视高罗佩在狄公小说中的对中国的性的表现。

考虑到高罗佩对研究中国的性很有兴趣且在这方面取得不俗成就,狄公故事中充满有关性的元素就毫不奇怪了,这其中包括了通奸、乱伦、强奸、虐待和同性恋等。和许多中国古典白话小说一样,狄公案系列经常将性作为叙事与情节的组成要素。正如许多学者指出的那样,同性恋是一个需要特别留心的问题。高罗佩使大家关注到中国古代性生活中的同性恋问题,而在当时这很少被公开讨论。尽管高罗佩使用道德中立的术语来描述同性恋——这在1961年是一项壮举——但他还是明确表示男同性恋是——用韩献博的话来说就是——“轻度变态”。“高罗佩仍然是他所处时代的产物”,韩献博写道,“尽管他坦率地描写同性恋,但还是在不经意间使用诸如‘邪恶的’‘声名狼藉’‘缺陷’等字眼来含蓄地贬低男同性恋性行为。”与此相反,高罗佩似乎对女同性恋有一种奇特的喜爱。在他的学术著作中,在没有可信证据的情况下,高罗佩坚称在上古中国女同性恋已经普遍存在,男同性恋当时非常稀少,直到汉代才多起来。而且他认为周朝是一种女同性恋乌托邦(19)Hinsch, “Van Gulik,” 80.。

狄公案系列反映了高罗佩对同性恋的复杂态度,一方面展现出一定程度的宽容,另一方面又倾向于将坏人描述为具有可疑性取向的“性变态”。在《黄金案》中,县衙中两位吏员唐主簿和范书办彼此间的关系显然非比寻常。描写唐主簿的语言暗示性很强:“他不但……异于常人,而且还有些很不对头的地方”,以及“那老唐看人的样子,真是古怪得很哩!”唐主簿也坦承自己曾被一种邪恶力量所控制,使得自己在满月之夜变成残暴的虎人。和他能变形的搭档一样,范书办也变成一个性侵者,而且在小说中他强暴了一位年轻女子。范书办死后,唐主簿在他的尸身旁哭泣。狄公深具儒家的同情与宽容,在小说中他对同性关系作了最终表态:“各人都是顺应天意而行事。若是两个成年人彼此相悦,即为二人私事,与旁人无涉。你无须为此担心。”(20)Van Gulik, Chinese Gold, 54, 109, 173-174.

就如他大肆渲染对女性角色的惩罚一样,在小说中高罗佩也有点痴迷于女同性恋及其各种表现形式。在《中国古代房内考》中,高罗佩断言“男人中的虐待狂并不多见”,但“相反,女子对女子施行性虐待的情况则经常被提到。动机大多是嫉妒和对情敌的报复。”(21)Robert Hans van Gulik, Sexual Life in Ancient China: A Preliminary Survey of Chinese Sex and Society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D. (Leiden: Brill Academic Publishers, 2003), 161-2.无论高罗佩的主张是否基于事实,他自己的小说已经突出了女性为爱、情欲或强烈的怨恨而施虐。在《迷宫案》中,用狄公的话来说,李夫人“对年轻女子怀有邪念”。她引诱或绑架年轻漂亮的女子,当她们不屈从于她的淫威时就用藤条抽打;残忍地将她们杀害,并将头颅作为战利品保存起来。高罗佩描绘了李夫人企图诱奸潜在受害者玄兰(Dark Orchid)的方式:“李夫人接着讲述自己的短命姻缘,又伸出手臂搂在玄兰腰间,大谈女人婚后的诸多不便不利之处。男子常是粗鲁凶暴,不能体贴人意,男女之间终有隔阂,绝难像两个同性一般亲密地无话不谈。玄兰心想这一番言语真是大有深意,一位老夫人竟能对自己道出这许多私房话来,不免深感得意”(22)Van Gulik, Chinese Maze, 290, 283.。但是这个年轻女孩很快就意识到李夫人的真实意图,因为玄兰在洗浴时,李夫人闯入了浴室。事情变得糟糕起来,李夫人拔刀指向玄兰,幸亏救援者及时出现。小说中高罗佩的浴室冲突素描也被加进这段故事,图中是一位年轻的裸女和一个危险的老妇人。这本书初版是在日本,当时还有其它插图,但被其它大多数版本的编辑所遗漏:那是关于酷刑的场景。虐待过程尽收眼底。

如上图所见,插图在狄公案小说中起着引人入胜的作用。苏珊·豪(Susan Howe)曾说过:“虽然在理解时,符号与其所代表的事物或与存在是一体的,但文字与图画本质上是对立的。”文字与插图之间的过渡空间,如苏珊·豪所说,是“一片有争议的区域。”(23)Susan Howe, The Midnight (New York: New Directions, 2003), 1.高罗佩是中国画的行家。1951年前后,狄公案系列作品问世之际,高罗佩私下出版了《秘戏图考》(EroticColourPrintsintheMingPeriod)。上文提及的《中国古代房内考》出版于1961年,就是扩充了1951年这本书的相关章节。后来,高罗佩还出版了《书画鉴赏汇编》(Chinesepictorialartasviewedbytheconnoisseur)。

当谈及高罗佩对中国画的兴趣与他的叙事作品之间的关系时,问题并不如表面看起来那么分明。“插图”一词,从使用图像来演示叙事中的动作或场景的意义上来说,可能有些迷惑性。实际上,高罗佩在小说中运用插图也曾经历过学习曲线。正如《迷宫案》被许可在日本出版时,他所说的那样:

出版商坚持要给它做有裸女图像的彩色封面。……对此我的回答是,中国人没有色情艺术,我也希望书里的插图是完全正宗的。但如同他的多数同行那样,我的出版商说话是有依据的,他说,只要我去找一找,事实会证明,古代中国肯定有色情艺术。于是我给几十个书店和古董商写了明信片,后来确实收到了两封积极的回信,一封来自上海的中国书商,他说自己认识一个拥有几本明朝春宫图画集子的中国收藏家,另一封来自京都一个古董商,他回答说,他拥有那种集子的原始印刷版。就这样我发现了在15和16世纪的中国确实存在过一种裸体崇拜,由此设计成了一个画着明朝风格裸体女人的封面。(24)Barkman, Dutch Mandarin, 159.

我们是应该认可高罗佩的转换叙事,还是如伊维德(Wilt Idema)所质疑的那样:“他否认中国裸体画传统中存在的任何先验知识”,不管怎样有一点是很清楚的,他的作品中插图与小说之间不存在简单的同构关系(25)Wilt Idema, “The Mystery of the Halved Judge Dee Novel: The Anonymous Wu Tse-t’ien ssu-ta ch’i-an and Its Partial Translation by R. H. Van Gulik.”Tamkang Review 8.1 (April 1977): 157.。

有学者已经指出,高罗佩的作品中语言文本与可视图像的距离并不稳定。郭劼在他的妙文《艳情书籍:试论高罗佩对艳情叙事和图画的处理》(RobertHansvanGulikReadingLateMingErotica)中提出,高罗佩作品中的插图存在着反叙事倾向,特别是在叙述色情作品的语言和色情图像本身之间有着某种张力。正如郭劼所说的,无论是《秘戏图考》中极为重要的《花营锦阵》(VariegatedPositionsoftheFloweryBattle)图册中,还是他私下出版的《春梦琐言》(TriflingWordsofaSpringDream)中,高罗佩都试图将色情作品描述为“常常‘难以’‘表现’和描写色情”。郭劼相信“某种程度上是因为色情倾向于向它所处的、比它更广泛的叙事要求自主权,而且伴随某种寻求快乐最大化的工作机制,色情天生与叙事为敌,这种叙事威胁且无法避免地终结了任何性接触”(26)Jie Guo, “Robert Hans van Gulik Reading Late Ming Erotica.”Hanxue yanjiu《汉学研究》28, no. 2 (2011): 229.。

同样,狄公案小说中的插图也未能发挥说明解释的作用。以前文提到的《狄公案》封面中的艳图为例,正如郭劼敏锐分析的那样,并不“仅仅是为了说明酷刑场面,而是为了便捷合理地促使裸女出现。在这幅插图中,狄公和他的助手处于图画的构图中心。奇怪的是,虽然裸女居于画面左下角,但看起来却是图画的真正中心,因为居于中心位置的男性角色正将目光注视于她。此外,女性角色赤裸的躯体‘不合理’——但显然是故意——以某种方式扭转过来,并未直面审问她的人。她的整个上半身完全暴露于画外读者的目光之下。”(27)同上,255。因此,图画并不仅仅意味着说明解释,而是发挥着更重要的作用,去吸引或刺激读者。插图的这种反叙事,或者换句话说,插图的这种非写实特质将把我们引向本文最后一个但绝不是不重要的问题——叙事艺术。

叙事艺术

请允许我偏题讲一个故事:某日,一位中国男人在美国某地驾车,因为闯了停车标志被警察拦下来。警察问他:“先生,你在停车标志前停车了吗?”中国男人并不回答是或不是,而是大谈自己是谁,自己的职业是什么,强调自己是从未接到过交通罚单的驾车好手这一事实。警察对他的回答并不满意,或者感觉还缺点什么,于是再次问他是不是在停车标志前停车了。中国男人看来似乎再次回避了问题,继续告诉警察自己的私生活,包括自己的孩子在学校如何优秀。这时,警察用极不友好的语气换了个说法问道:“你没有在停车标志前停车。是吗?”中国男人立刻回道:“不是。”这里的“不是”实际上意味着“是的”。但他的本意是说:“不是,先生,你说错了。我在停车标志前停车了。”但是对一位英语母语者而言,用“不是”来回答反问句问题“你没有在停车标志前停车,是吗?”意味着他确实没有在停车标志前停车。由于不熟悉英语语法,中国男人设法解决警察所陈述的问题,但警察希望他回应所涉及的行为,停还是没停。

这里我的兴趣不在于中国男人对英语语法不熟悉,而在于他回答第一个问题“你在停车标志前停车了吗?”的方式。对于美国警察而言,这位中国司机显然在回避问题,这有力地表明他确实犯了闯停车标志的罪。对司机而言,在他的“中式思维”中——如果你不介意我用这个诱导性的词——他闯了停车标志且因此违反交通规则,这一事实需要在一个更大的语境下来理解,他是一个好人,是有着良好驾驶记录且在其它方面遵纪守法的公民,也是培养出优秀孩子的好爸爸。换句话说,这个中国人相信,他是否闯了停车标志,这一事实的意义在别处。或者借用美国电视连续剧《X档案》中的一句话:“真相在那里”。

我讲这个故事,是将之作为进入下一主题的一种方式,因为毫无疑问,高罗佩为将中国文化介绍到西方作了许多努力,其中最重要的成就就是他对中国公案小说的再发明,特别是其中的叙事结构。高罗佩所作的各体狄公案小说颇为流行,狄公案小说代表着他与中国的传统叙事手法之间的协商。这种传统叙事手法与哲学上对事实的理解密不可分,而后者反过来也影响了叙事艺术。

中国叙事传统对离题万里有着惊人的容受度,实际上并非只是高罗佩一个人将中国叙事传统描述成这样。赛珍珠(Pearl S. Buck)在她获诺贝尔奖时的演讲中说:“按照西方的标准,这些中国小说并不完美。它们一般都没有自始至终的计划,也不够严密,就象生活本身缺少计划性和严密性那样。它们常常太长,枝节过多,人物也过于拥挤,在素材方面事实和虚构杂乱不分,在方法上夸张的描述和现实主义交混在一起,因此一种不可能出现的魔幻或梦想的事件可以 被描写得活龙活现,迫使人们不顾一切理性去对它相信”。此外,赛珍珠还说:“这些小说的情节常常是不完整的,爱情关系常常得不到解决,女主人公常常长得不漂亮,而男主人公又常常不够勇敢。而且,故事并不总是都有个结局;有时它仅仅象实际生活那样,在不该结束的时候突然中止”(28)Pearl S. Buck, The Chinese Novel: Nobel Lecture Delivered before the Swedish Academy at Stockholm, December 12, 1938 (New York: John Day Company, 1939), 32, 54-55.。

尽管有这些顾虑,赛珍珠还是声称自己的文学启蒙来自中国小说,而且从中国小说中学习到小说写作的艺术。不管赛珍珠说的是不是事实,或者她在将中国小说元素吸收到自己的作品中有多成功,这是另一个话题。但是,在高罗佩身上,我们可以清楚地发现一种情况,一位外国作家描绘出中国叙事传统在某些方面的缺陷,对这些方面似乎也颇有微词,而且也不再将这些元素吸收到自己的作品中,或者至少说,他与中国叙事传统进行了协商。文章开头我提到,高罗佩针对中国公案小说提出了“五点不满”。这里有必要重温其中一点:“第三,中华民族是一个悠闲的民族,对细节有着浓厚兴趣。因此他们的所有小说,包括公案小说,都以宽泛的叙事脉络写就,其中夹杂着冗长的诗歌,离题的哲学思考等等。”(29)Van Gulik, Celebrated Cases, iii.换句话说,虽然中国小说中充斥着材料,但在西方读者的睿智判断中,这些材料并不属于叙事。但是,当我们仔细阅读高罗佩的狄公案小说时会发现,这位荷兰作者也许真诚地尝试着塑造一种中国风格的叙事,有意或无意地将这些“东西”带到自己的写作中。

作为中国传统物质文化的行家,高罗佩能找到合适的位置插入许多关于中国生活方式的细节,这些细节如此丰富,以致于有时会造成叙事流的中断。举例来说,在《迷宫案》中,通过狄公敏锐的双眼,这位写有中国砚台专著的作者高罗佩,在下面这段话中,向我们展示了一位学者桌子上的所有摆饰:

狄公再看书案上陈设的文房四宝,见有一方雅致的砚台,旁边是刻镂精美的竹笔筒,还有一只用来染墨濡笔的红瓷水盂,上面印着“自省斋”三个蓝字,显然是专为丁护国而制。小小的玉制墨床上搁着一块墨条。(30)Van Gulik, Chinese Maze, 94.

在《湖滨案》中,作者不遗余力地描写围棋,而这与情节其实并不相干:

我虽非精通棋艺之人,不过年少时倒也时常与人对弈,这棋盘分作纵横十九路,共有二百八十九个点,一人执白,一人执黑,各有一百五十个子。所有棋子皆用圆圆的小石子制成,功用全是一样,不分大小主次。双方在空盘上开局,轮番落子,每次将一子放在一点上,目的是要尽可能围住对方的棋子,一个也好,一群也罢,被吃掉的子立时便会从棋盘上拿去,占地较多的一方最终获胜。(31)Robert Hans van Gulik, The Chinese Lake Murders (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 54-55.

或者在另一段中,一座中式园林如画般呈现于我们面前:

他们……穿过四道弯曲回廊,朝一个大花园而去。只见四面围墙环绕,宽阔的汉白玉平台上摆着成排的瓷盆,盆内植有珍稀花卉。花园布局精巧,地中央有一莲池,管家引路绕池而行,后方一座假山,许多形状各异的大石用石灰浆黏合在一处。假山旁边有一间竹子搭成的凉亭,上面爬满了密叶青藤。(32)Robert Hans van Gulik, The Chinese Lake Murders (Chicago: University of Chicago Press, 1979),156。

也许有人会说,这些华丽的细节只不过是普通的叙事铺垫,无论是在性质上,还是在效果上,都与亨利·詹姆斯(Henry James)和麦尔维尔(Herman Melville)小说中无穷无尽的闲散段落并无不同。但文学小说与公案小说之间的文类差异使得这种反驳不那么令人信服。相反,我觉得这些过剩的细节不仅仅是风格上的变化,而是使我们想起,这和前面所讨论的裸体插图一样,通过借助自身的自主性的纯粹力量将我们从叙事中抽离出来。在《铁钉案》中有许多离题的细节,包括描写七巧板、祖先崇拜等等。

没有哪种文本装置能比过场和序幕更有效地生产出离题、延续和迂回,而高罗佩的狄公案系列小说中既有过场,又有序幕。实际上,高罗佩非常了解这些花絮及其在更大的叙事中的作用。高罗佩翻译《狄公案》时,在第十五章和十六章之间保留了一段小过场。这段简洁的过场,初看起来似乎与小说毫无关联:三位演员——年轻女子(旦)、青年情人(生)、年长男子(末)——步入舞台,“舞台表现的应当是一幕发生在河边的戏。虽然已是暮春,但梅花依旧盛开。”患着单相思的小生走近年轻旦角,少女与他谈起梅花盛开之美。时间流驶,少女害怕回家,因为“家中有个极其残忍的男人,一直问我问题。”末角建议三人同游,小生也表赞同。这段诗意的过场以少女的哀叹告终:“诚哉哀哉,绝无它物,短似暮春,白日一梦。”青年以歌回之:“若你上下求美,若你四方寻情/请你忘却职守,只需记取欢爱。”(33)Van Gulik, Celebrated Cases, 115-16.

用高罗佩的话说,这种文学惯例“是一个非常有趣的特点,在大多数篇幅稍短的中国小说中极为常见。这样的过场,在形式上,经常被写成戏曲表演的一幕戏:少许演员出场,展开对话,再以歌曲点缀其间,就像中国舞台上经常上演的那样。”但是关于这些过场的功能,高罗佩采纳了心理学的观点,并试图让西方读者也能理解它们:

有趣之处在于,在过场中,我们能洞悉主要角色的潜意识。他们冲破所有拘谨与束缚。因此在某种程度上,这些中国的过场对应于我们现代小说中的心理性格的素描。古代中国小说对其中所描写的人物心理分析绝不放纵,但是允许读者通过这种戏剧性的过场或梦境,瞥见人物内心深处的思想与情感。(34)同上,vi-vii。

高罗佩将“梦中梦”“戏中戏”这一装置与莎士比亚《哈姆雷特》(第二幕第二场)中的一幕戏相提并论。至于出现在《狄公案》中的特定过场,高罗佩试图将之与更大的叙事联系起来而且在这方面走得更远。在对翻译进行注释时,他尝试将过场中的三个演员与书中谋杀案里的人物联系起来:

“少女”自然便是寡妇周氏,“青年男子”徐德泰(Hsü Te-t’ai)是她的情人。从对白可以看出,徐德泰对恋人的依恋不如周氏对他的爱那样深,而周氏在内心深处对此也有察觉;她提到“家中有个极其残忍的男人”,指的就是狄公带来了麻烦,但徐德泰并没有回应她的抱怨之辞。这出怪诞的戏剧充满了双关语,完全从时空观念中抽离出来。因此,我认为,第三位演员“年长男子”代表被谋杀的丈夫毕顺(Pi Hsün)。这段“过场”是小说中唯一一处暗示了毕顺与妻子关系的地方,毕顺显然非常爱妻子,当妻子有所抱怨时,毕顺作出了回应,而徐德泰没有。而且我们可以从他“三人同游”的心愿中看出,毕顺生前就怀疑自己的妻子与徐德泰私通,而他为了挽回妻子会纵容这段关系吗?这个问题我留给精神分析专家来决定。(35)同上,237。

虽然这样的解释听起来合理,但高罗佩对精神分析的姿态旨在使离题的过场被西方读者理解,但这实际上可能会适得其反,因为这样就认识不到中国文学传统背后深刻的哲学和美学差异。用心理主义来解决问题,文化人类学家称为隐喻的崩溃,这是一种经常使用但并不稳定的解释行为,即通过隐喻的滑动将不同的文化实践与传统糅合起来。我并不是断言中、西方之间存在着天然对立和根本差异。但对于过场确实需要一种不同于高罗佩刚才所提供的解释,一种能够完全认识到中国文学传统的知识基础的解释。

实际上,正如高罗佩所指出的,与上述讨论的那段一样,过场起源于中国戏剧。虽然这里不能详细解释中国白话小说的兴起与中国戏剧之间的关系,但我们确实需要稍稍探究一下戏剧传统,以便理解小说叙事中那种看起来似乎并不合理的跑题。在中国戏剧表演中,过场(interlude)是一种非常普遍的装置,具有多重功能。它可以出现在一出戏的任何地方,也包括序幕与返场部分。在元杂剧中,开始的序幕称为“楔子”或者“引子”。正如王骥德在曲律中所说:“登场首曲,北曰楔子,南曰引子”。(36)徐扶明:《元代杂剧艺术》,上海古籍出版社,2014年版,第74页。根据过场在戏中的位置,相应地被称为铙戏、引首、打散、垫台戏与送客戏。其中有许多都有着实际功能:在戏剧开始之前上演一些完全不相关或只是略有关联的戏,是招待早到的人的好方法,在等待其他客人(也许是贵宾)到场时,借此激发他们对重头戏的兴趣。各幕之间的过场使有需要的观众可以休息,起身去一下洗手间,再及时回来观看下一幕戏。返场是对观众惠顾表示感谢的好方法,既是与离席的客人话别,同时也是继续回报那些逗留未走的客人。但是,对剧前序幕、剧中过场和剧后返场的实际功能所作的解释,和高罗佩在精神分析上的尝试一样,都不能解释这些戏剧/文学惯例存在的更为深刻的原因。

正如我们在关于中国司机的趣闻中所看到的——我将之作为本章的开端——表面上司机避免给出直接答案,其背后隐藏的是对事实的态度、事实是什么、我们如何接近事实以及我们如何共享事实。这是一个始于哲学,终于叙事学的问题。冒着原始还原论的风险,我们可以概括出传统中国人对事实的普遍态度,即强调主客体之间的互动关系,而非强调客观事实的存在。从庄子的“齐物”观到竹林七贤的“物我无别,物我同等”观,到心学提倡要重视“与万物合一”,中国哲学一直偏爱自我与世界的互动。由于打破自我与外在之间的藩篱,中国哲学避开了二元论的陷阱,避免了心灵与肉体、精神与物质的对立。正如许多学者指出的那样,这种内在论,一方面由于其对认识论的忽视而使得中国哲学饱受诟病,另一方面由此产生的语言和文学理论也就与建立在其它哲学传统上的截然不同。中国古典哲学家们对认识论不感兴趣,因为他们相信“世界并不对‘意识’构成‘对象’,而是在相互作用过程中充当意识的对话者。”(37)Francois Jullien, Detour and Access: Strategies of Meaning in China and Greece, trans. Sophie Hawkes (New York: Zone Books, 2000), 142.章学诚甚至认为,事实与小说之间的区别与其说是认识论问题,不如说是一种相对的审美变量。

这种哲学智慧反映到文学上,孕育出了一种委婉的语言艺术以及对迂回或间接的偏好。正如法国学者弗朗索瓦·于连(François Jullien)所说:“我们西方人,我们能够直接表达,因为我们笔直走向事物,我们被‘直线的情感’所引导,而直线也是通向真理的最近之路。至于中国人,他们受迂回表达的局限,甚至拐弯抹角地表达如此‘简单’,而他们之中没有人‘愿意’简单表达的东西”(38)同上,17。。在我们的故事中,对于有没有在停车标志前停车,中国司机不是简单地回答“是”或者“不是”,而是采取了一种迂回的方式。就像中国人想说的“声东击西”或者“指桑骂槐”。

对于迂回美学,清朝伟大的批评家金圣叹给出了最有说服力的表达。在对《西厢记》的评点中,金圣叹提出“目注彼处,手写此处”的观点。他提到:“文章最妙,是先觑定阿堵一处,己却于阿堵一处之四面,将笔来左盘右旋,右盘左旋,再不放脱,却不擒住。”在《迂回与进入》中,于连进一步阐明了金圣叹的理论:

不应该紧贴人们所要说的,但也不要放过——按佛教所言:不离不即。这两种对立的要求确定了理想距离——我称之为“隐喻距离”。这种距离维持着张力而又发挥变化的能力,它关注其对象而又从不恰好把它作为对象固定住:对象避开控制,保留了活跃的特性,总是处在超乎人们所说的状态,所以不断处于高潮。(39)Francois Jullien, Detour and Access: Strategies of Meaning in China and Greece, trans. Sophie Hawkes (New York: Zone Books, 2000),336。

日本能剧与中国戏剧很相似,埃兹拉·庞德在研究能剧时,同样对其中他称之为隐喻的艺术的东西很着迷(40)Ezra Pound, Poems and Translations, ed. Richard Sieburth (New York: Library of America, 2003), 336.。肯定这种隐喻距离,其必然结果就是产生一种离题、杂乱且看似迂回的叙事风格,这就使我们想起高罗佩批评的“夹杂着冗长的诗歌,离题的哲学思考和其它东西”。

从这个角度看,在上面讨论的狄公案小说中,过场的存在有着更为重要的理由,其存在不仅根植于中国戏剧传统,还源于中国哲学思想与审美理论。此外,除了提供迫切渴望的迂回、有意的离题或者间接的隐喻,充满歌曲和色彩的过场也充满了诗意。事实上,大部分研究中国叙事学的学者都注意到了这种体裁独特的抒情性。对李欧梵来说,中国小说常常充满了“能引起感情共鸣的抒情画面,但却以牺牲故事情节和叙事线索为代价。”浦安迪(Andrew Plaks)也注意到中国小说中“叙事与抒情手法之间微妙的关系”,且由此呈现出“事件与非事件并存……是密布着非事件的复合体”。普实克(Jaroslav Prusek)看出了中国小说中的双面结构:“两个世界——一个是史诗的、个人的、史上独一无二的,另一个是抒情的、典型的、单调重复的”。抒情为“单调乏味的现实”补充了“美观、多彩、迷人的元素”。这既不是梦中梦也不是戏中戏,梦中梦和戏中戏最终会合二为一,达到象征性统一;而抒情与叙事是平行的,二者绝不会完全一致(41)Leo Ou-fan Lee, “Foreword.” In Jaroslav Prusek, The Lyrical and the Epic: Studies of Modern Chinese Literature, edited by Leo Ou-fan Lee (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1980), x. Andrew Plaks, ed. Chinese Narrative (Princeton: Princeton University Press, 1977), 311. Jaroslav Prusek, Chinese History and Literature: Collection of Studies (Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing Company, 1970), 393; 390.。

虽然以高罗佩这样的博学多闻,似乎也未能认识到中国传统中某些文本装置的理论基础,但他却能将这些装置用到自己的作品中。无论是谁,理论从来都不是成为艺术家的先决条件。跨文化挪用或改造绝不意味着挪用者总是知道自己挪用的是什么。其它被高罗佩吸收到狄公案系列中的文本装置还包括:将诗歌用作题词;用回目表明叙事的发展;而其中最重要的是序言,序言为进入故事提供了一个戏剧性的、有时也是难以索解的入口。尤其是狄公案系列的前四部小说《迷宫案》、《铜钟案》、《黄金案》与《湖滨案》,高罗佩卓有成效地将序言用作叙事装置。正如韩南在研究中国白话小说时指出的那样,这种序言“目的在把正话故事拉开距离并建立叙述者之‘表我’”。正如过场建构起了与叙事之间诗意的平行一样,序言造成了韩南所说的“抒情式的重复”(42)Patrick Henan, The Chinese Vernacular Story (Cambridge: Harvard University Press, 1981), 40.。