雅好与政治:宋徽宗的金石情结与碑刻政治*

——一个心理史学研究的尝试

罗昌繁

引言:何谓金石情结

“情结”本是一个西方精神分析心理学专用术语,诞生至今已有百年历史,它早已融入我们的日常生活用语与学术话语表达中。

情结(complex),精神分析理论术语。荣格首先提出。指被压抑在个人潜意识中的情绪、思想、知觉和记忆的群集。常以某些具有意义的个人为核心。如父亲或母亲;或以某些有意义的对象为核心,如金钱。具有磁性作用,可使许多有关的经验附着于其上,具有强大的能量,对人的思想和行为产生极大影响。荣格认为,人人都有情结,只是在内容、数量、强度和来源等方面不同。[1]943

可知情结是一种复杂的、不易察觉的心理活动,但它以某些人或具体对象为核心,体现在对某些人或物的“执着”上。情结可以是有意识的,或者半有意识的,也有可能是无意识的[2]。荣格等人认为,情结往往是人类灵感和趋力的源泉,对于艺术家、作家而言,其作品往往是由于他们内心情结的驱使而产出的[3]。

分析心理学研究还认为:

情结对心理的影响大多是消极的。但是,情结也有积极的表现,它使得里比多(libido)可以有方向性地投注于一定的活动,从而促进活动的达成。比如,一个积极的业余爱好可能是一个情结的作用,它把人的兴趣指向有利身心健康的方向,是为积极作用。[3]

这里所说的“一个积极的业余爱好”,即属于上述情结概念中的“或以某些有意义的对象为核心”,凡对某种物体有特殊而强烈的爱好,都可视为是情结的作用,它能对人的思想和行为产生较大影响。

本文所谓的金石情结是对情结概念的一种泛化使用,指个体对金石的特别兴趣。古人认为金石坚硬并能传之久远,金石象征着刚强、坚定、诚信、不朽、长生、功业等等。一般而言,个体爱好很难与国家政治联系起来,但一国之君的个人雅好却可能具有重要的政治意义。帝王爱石,勒碑立铭,历代不乏其人,但论及痴迷程度却无过于宋徽宗。历史学并不只是史料的堆积与实证研究,“历史学首先是一门社会——心理学”[4]16。由于未见有人专门从心理史学角度对宋徽宗的碑刻政治做探讨,本文试作尝试。欲着力探讨的是,徽宗朝出现众多政治碑刻的深层原因,或许能对物好①与政治的研究产生一点启发性思考。

一、宋徽宗的政治碑刻与碑刻政治

宋徽宗拥有深厚的金石情结,所以外显为对金石的运用。这种情结最大程度体现在他的个人雅好上,是他对书画艺术的追求与对石艺园林的营造。徽宗雅好赏石、玩石,往往有意识或无意识地体现在政治治理中。柯昌泗云“宋之御书石刻,徽宗最多”[5]470,徽宗常以碑本赐全国刻石,这种行为可视为一种有目的的政治活动。

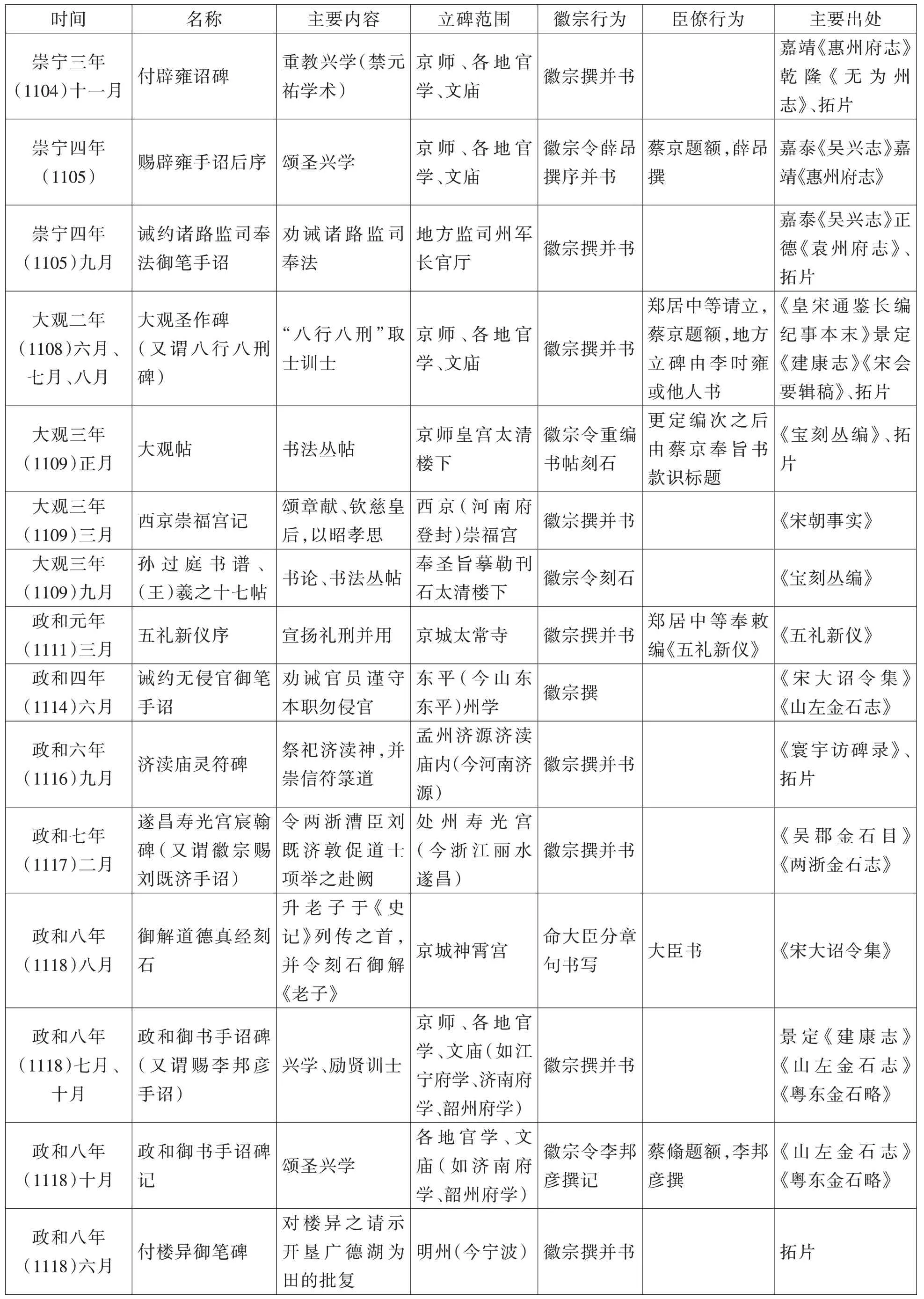

伊沛霞(Patricia Buckley Ebrey)教授的《徽宗的石刻碑文》[6]229-274较系统地统计并论述了徽宗的御笔诏令立碑情况,认为这一举措是徽宗主观上与臣民直接交流的一种手段,徽宗借此传达自己的政治见解与艺术才能,以此宣示自己作为一国之主的存在感。笔者亦认同伊沛霞所持徽宗将石碑视为展示自己政治意图的一种手段或工具,但其只注重考察全国性的御笔诏令立碑事件,而未及部分单个政治性立碑事件。如伊沛霞认为元祐党籍碑事件属蔡京私人行为,并且立后不久就被毁讫,故将该碑排除在讨论之外[6]235-236。本文勾稽文献,增加了一些伊沛霞未见或忽视之碑刻,全面统计徽宗朝的各种政治碑刻,进一步探讨其碑刻政治(见表1)。

(一)政治碑刻的统计与分类

首先以表格呈现宋徽宗的政治碑刻②:

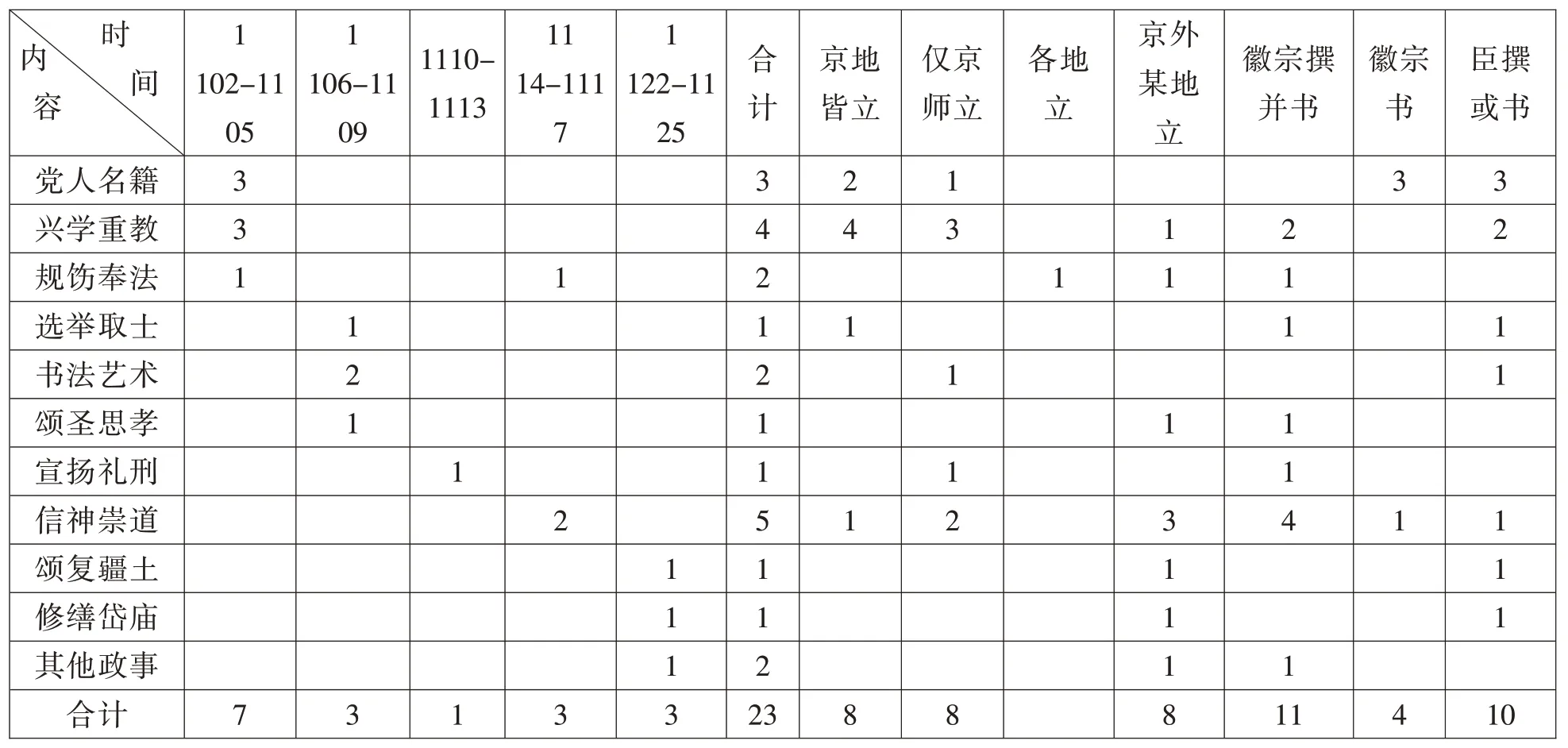

根据表1,从碑刻内容、立碑范围与地点、目标人群、撰书行为等角度考察立碑频次,重新制表2如下:

表1 宋徽宗政治碑刻撰书刊立明细表③

续表1

续表1

表2 宋徽宗政治碑刻分类统计表④

联系表1与表2,可知:

从碑刻内容而言,涉及主题多元。遍及党人名籍、教育选举、礼刑奉法、书法艺术、信神崇道、颂复疆土、修缮岱庙等。徽宗朝政治碑刻集中体现的是用人总体上抑旧(党)扬新(党)、兴学重礼与崇道三大主题。若以政和四年为界将诸碑刻分为前后两期,前期徽宗用人扬新抑旧,并且重教兴学,讲求礼刑奉法,后期则转向崇道。

从立碑范围与地点而言,涉及地域有大有小,立碑地点亦有针对性。立碑范围方面,党人名籍、兴学重教、信神崇道、选举取士、规饬奉法都在京师与地方立碑,全国立碑说明其重要性之大,属于徽宗朝的重要政治事件;只在地方立碑的,有在崇福宫立碑表达孝思之意,还有表达复疆伟业之碑,以及批复地方垦湖之碑;仅在京城立碑的,有书法丛帖与宣扬礼刑之碑。立碑地点大都具有较强的针对性,党籍碑与规饬奉法碑多立于地方监司长吏厅,兴学重教与选举取士碑多立于京师与地方官学、文庙,信神崇道碑多立于地方宫观,它们分别具有监察警示、励贤重教、掌控地方信仰等意义。

从目标人群而言,碑刻的阅读对象较为分明。碑刻大部分是针对士人与官员,少数是针对普通民众。

从撰书行为而言,碑刻多由徽宗本人撰书,亦兼有臣僚撰书。尤其是前期兴学重教与后期信神崇道碑刻,正是徽宗朝至关重要的两大政治任务,徽宗大都亲撰并书。

(二)从政治碑刻管窥宋徽宗的治国理念

既然政治碑刻是宋徽宗政治心理的一种表征,那么从碑刻亦可反观其政治理念。下面以具体碑刻为例,管窥宋徽宗的治国理念。

徽宗登位之后的第二年改年号为建中靖国,意在调和新旧两党,但效果并不理想。嗣后徽宗改号崇宁,决意绍述。崇宁元年(1102年)七月,徽宗用蔡京取代曾布,蔡京先后奏请兴学与实施党禁。这一兴与一禁都在政治碑刻中有所体现。具体情况如下:崇宁元年八月甲戌,蔡京奏请再度继承熙宁兴学,全力推行“三舍法”[7]345。九月己亥,蔡京又奏请炮制党籍碑。兴学与实施党禁几乎是同时交互进行。崇宁二年,全国各地奉诏兴学,时任邢州学教授的范致君撰《进兴学圣德颂表》,表明了立碑颂圣之愿,徽宗应允刻碑。在地方立碑颂圣兴学之后,崇宁三年,徽宗将兴学碑刻扩及全国,亲书《付辟雍诏》,立碑京师与各地官学、文庙,并在翌年又令薛昂撰后记在全国立碑,至此兴学碑刻蔚为大观。徽宗昌明学术、繁兴文化的宏愿,通过全国广而告之予以实施。

崇宁年间,蔡京炮制出诸版《元祐党籍碑》[8],对相关党人仕途及党人家族的发展影响甚大。历来多非蔡京而对徽宗置之不论。在这一事件中,徽宗曾作为书丹人,每个党人名字都需寓目。从碑首蔡京记文来看:“乃命有司,夷考罪状,第其首恶与其附丽者以闻,得三百九人。皇帝书而刊之石,置于文德殿门之东壁,永为万世臣子之戒。又诏臣京书之,将以颁之天下。”[9]蔡京似乎谓党籍碑的施动者乃宋徽宗,此或属实。从表1统计可以看出,全国性立碑活动中,只有党籍碑的性质格外与众不同,乃是具有侮辱、警示意义的“黑名单”。徽宗只书不撰,而将此碑的创作权给予蔡京,如此就必定将受人诟病的政治罪名安放到蔡京头上。可以认为,蔡京等主倡打击元祐旧党,大兴党禁,很大程度上是徽宗默许的。崇宁间,徽宗打着绍述神宗新法的旗号,用人抑旧扬新,并兴学重教,二者交互进行。这两项事务使得徽宗与蔡京等人关系越加密切,渐成徽宗—蔡京集团。

崇宁四年(1105年)九月,徽宗亲撰并书《诫约诸路监司奉法御笔手诏》,令地方监司州军长官厅皆立碑。碑文末尾云:“有怀奸废法不如令者,按罪以闻,仍令御史台体访弹奏。”[10]卷十此乃徽宗御笔手诏之一种,但却极有可能是其手诏第一次全国立碑,可见徽宗欲通过这种“看得见的形式”强调自身的权威性与统治地位。

大观元年(1107年)三月,宋徽宗诏令全国八行取士。当年“六月庚午,御笔令诸州学以御制八行八刑刻石,从江东转运副使家彬奏请也。八月庚午,资政殿学士中太一宫使兼侍读郑居中,乞以所赐御书八行八刑模刻于石,立之学宫,从之”[7]344。此八行八刑刻石即指《大观圣作碑》,可视为崇宁兴学的又一高潮标志,它的题名格外强调“圣作”二字,这在徽宗朝此前未有,此后亦无。该碑由蔡京题额,乃徽宗亲撰亲书立于京师。各地的《大观圣作碑》则由当时的著名书学博士李时雍书丹,或由当地文人所书。此前的《付辟雍诏碑》只是总论徽宗兴学重教之意,而后来的《大观圣作碑》则从选拔取士、训士的角度出发,具体制定了相关规则,其碑刻内容的针对性更强。

大观三年(1109年)三月,西京河南府登封崇福宫立碑,由徽宗亲撰亲书,旨在颂赞真宗章献皇后与徽宗生母钦慈皇后,以昭孝思。《西京崇福宫记》有云:

大观元年丁亥……万役不出于民,一费不取于官,庀工予财,悉自内府。三年三月,工告讫,百辟卿士,咸曰休哉!必有金石刻,以纪本末,而垂无穷……以祀宗庙,于以显亲,于以扬名,孝之本也。[11]卷三

徽宗修缮崇福宫自谓不用公帑,其目的就是宣扬以孝治国,并言明从自身做起。政和元年(1111年)三月,徽宗又御撰御书《五礼新仪序》立于京城太常寺,宣扬礼刑并用。《五礼新仪序》末尾云:“万机之暇,书其意,记其制作之因,以兼明天下后世。”[12]卷首徽宗以此来宣扬礼刑并用、以继成周的治国理念。

政和四年(1114年)六月,京东路转运判官张孝纯与京东路计度转运使兼劝农使沈纯诚,在东平将神宗《诫谕百官诏》与徽宗《诫约无侵官御笔手诏》合刻,命名《元丰大观诏书碑》。未知此碑是否为奉诏而刻,但前已有崇宁四年徽宗御笔手诏全国刻碑之先例,此次合刻元丰大观诏书,目的是地方监司劝勉辖内官员“思严二圣之训”[13]14653,这无疑可视为徽宗碑刻政治之产物。

综观表1,可知徽宗朝的政治碑刻主题大致可以政和四年为前后分界线,后期碑刻重信神崇道。目前未见有政和之前的徽宗崇道碑刻文献记载,但后期的崇道碑刻却有多种。从碑刻言,徽宗崇道思想在政和往后有愈演愈烈之趋势。先是地方立碑崇道,最后发展到全国立《神霄玉清万寿宫碑》。时人谓“政和以后,道家者流始盛”[14]44,这与碑刻中所见崇道主题的体现若合符节。

政和六年(1116年)九月,孟州济源立《济渎庙灵符碑》,意在治水镇蛟、祭祀济渎神。从拓片可知,该碑结构为上符下文,充满了浓厚的道教神秘色彩,其义费解。而政和七年(1117年)二月树立的《遂昌寿光宫宸翰碑》从侧面反映出当时徽宗对道士项举之的宠信。《宋史·徽宗本纪》载:“(政和七年十二月)戊辰,诏天神降于坤宁殿,刻石以纪之。”[15]399落实立碑纪念此事却在一年多之后。政和八年(1118年)八月,徽宗下诏刻石《御解道德真经》于京城神霄宫,同时将老子升于《史记》列传之首,此时徽宗对道教始祖与经典推崇备至。宣和元年(1119年)八月,徽宗亲撰并书的《龙章云篆诗文碑》碑树立在耀州(今陕西铜川市耀州区药王山),乃是纪念天神降于坤宁殿。此碑上为楮慧(即道士林灵素)云篆诗一首,下为徽宗瘦金楷体题文。碑谓“比之中春,灵异尤甚”[16],说明徽宗所见天神不止一次,至于诸灵异现象的描述更是荒诞无稽。此实乃徽宗伪造天书,借机崇道愚昧百姓之行为。宣和元年(1119年)八月初七,徽宗又诏令天下宫观树立《神霄玉清万寿宫碑》,依旧是御撰御书。徽宗崇道发展到此时,已臻顶峰。是碑云:“呜呼!朕之所以隆振道教……布告天下,其谕朕意,毋忽。仍令京师神霄玉清万寿宫,刻诏于碑,以碑本赐天下,如大中祥符故事,摹勒立石,以垂无穷。宣和元年八月十二日奉圣旨立石。”[17]11-15此前曾有宋真宗神道设教、天书封祀,御书泰山刻石纪功,所以徽宗也效仿其崇道刻石。

崇宁开始的兴学是贯穿整个徽宗朝的重要事件,在徽宗统治后期仍在进行。前已述及,崇宁二年至三年,徽宗兴学重教碑由地方扩及全国。十余年后,徽宗虽然沉浸在信神崇道中,但亦不忘兴学。政和八年十月,天下官学又立徽宗御撰御书之《政和御书手诏碑》,此诏乃徽宗赐与当时任师儒的大司成李邦彦,意在励贤训士。与此诏合刻的有李邦彦所撰《政和御书手诏碑记》,以示对徽宗手诏的回应与颂赞。这次立碑与十四年之前的全国立《付辟雍诏》略有不同,此次乃御书手诏⑤立碑,更能体现徽宗个人的主体权威。

宣和五年(1123年)八月,徽宗命燕山知府王安中撰立《复燕云碑》于延寿寺。此碑乃为庆祝“收复”燕云旧地而为,但为何如此丰功伟绩,徽宗却并未亲撰亲书?且未全国立碑?或许徽宗深知此次并未真正收复旧地。宣和四年九月,有司以泰岳宫庙完成奏功,徽宗令宇文粹中作文记之,六年(1124年)三月,《宣和重修泰岳庙记》立于岱庙,碑文记载徽宗陆续诏修岱庙,以示其重礼敬祖以及仁孝治国。历来修缮岱庙并立碑之君主不在少数,此非徽宗所独为。但值得一提的是,此碑近十米高,为岱庙诸碑之冠,徽宗似乎在碑刻形制上有意为之,背后体现了其政治上的宏大抱负。

综上可见,宋徽宗的治国理念与碑刻密切相关。徽宗朝政治路线的转变导致政治碑刻主题的变化,碑刻成为反映徽宗朝治国理念的实物证据,体现了碑刻融入徽宗治国的方方面面,这种现象是徽宗主动选择的结果。

二、宋徽宗碑刻政治的主观意识与客观效果

帝王好金石者多矣,但如宋徽宗者却鲜见。上面已经大略论述了徽宗朝的政治碑刻情况,下面主要探讨徽宗通过政治碑刻来治国的主观意识以及取得的客观效果。

(一)碑刻政治的主观意识

正如伊沛霞所说:碑刻与书本不同,相对而言,碑刻不易携带(尽管会有拓片形式的存在),它的文本内容更加开放,时刻准备着让经过其面前的人驻足阅读,能让人记忆深刻,书本却需要被人打开才能阅读。就传达信息而言,碑刻更具强制性、侵略性的阅读特点[6]237。相比长埋地下的墓志铭,石碑立在地上是可视的,具有典重与垂远特征,作为一种政治景观具有强烈的政治意义。尤其是大规模、全国性的碑刻,往往具有传达治国理念,及体现政治秩序、君臣关系的重要意义。“领导力的一个重要根源是领袖对象征符号的操控”[18]59,政治碑刻即是一种象征符号,是行政信息传播的重要媒介。宋徽宗在金石情结的作用之下,有意或无意地利用政治碑刻的强制性、可视性来展现其治国理念。

宋徽宗主观上应有以碑治国的意识。如其自谓“以碑本赐天下……以垂无穷”[17]14-15,又云“必有金石刻,以纪本末,而垂无穷”“刻文兹石,以昭厥后”[11]。这说明徽宗深知石刻的垂远意义。臣下奏云“比年以来,所颁御制,皆勒金石,以垂永久”[11]22,前引柯昌泗也云“宋之御书石刻,徽宗最多”,说明徽宗御制刻石为常事。政治碑刻与宋徽宗自我认同感的建构有密切关系,徽宗在位期间针对不同的目标人群,在不同地域立碑,多次利用碑刻来强化、证明自己的权威与政治、艺术才能。

宋徽宗铸九鼎、建明堂,追求礼治。包弼德(Peter K.Bol)认为,相比宋神宗以富国强兵力图达到圣王目标,徽宗更多想通过礼制文化而成为“圣王”[19]173-205,此说颇为有理。从其政治碑刻中也能察见诸多端倪,如:

传不云乎:以善养人者服天下,朕之迪士至矣。其丕应徯志,以从上之欲。则将一道德,同风俗,追成周之隆。(崇宁三年全国立《付辟雍诏碑》语)

近因余暇稽周官之书,制为法度颁之校学,明伦善俗,庶几于古。(大观二年全国立《大观圣作碑》语)

朕因今之俗,仿古之政,以道损益而用之,推而行之,由乎百世之后,奋乎百世之上,等百世之王,若合符契,其归一揆,所谓百世而继周者也。(政和元年太常寺立《五礼新仪序》语)

足见徽宗时常在强调其追慕圣王礼制的文化理想。宋徽宗的碑刻政治自我效能感⑥应该较高,这是因为其金石情结中的积极因素所造成的。荣格认为,情结具有较高的自主性,常常是无意识的体现⑦。徽宗十六七岁时书画造诣已经名高天下,这些过去的“成功经验”⑧会长时间地⑨、积极地促进其心理自信,所以移情⑩到政治治理,他也会有较大的信心,这也是其乐此不疲地用碑刻来展现治国理念的重要内因。

虽然宋徽宗有以碑治国的主观意识,但徽宗朝的碑刻政治也离不开当时权臣、宠臣的推波助澜,尤其是蔡京的作用。徽宗在位25年,蔡京四度为相,前后长达近15年。从前面的表1不难看出,除了徽宗即位初期的元符三年与建中靖国元年,以及仅用了三个月的重和时期内,未出现政治碑刻。其他崇宁、大观、政和、宣和都有政治碑刻树立。政治碑刻几乎贯穿整个徽宗朝,其中以崇宁、政和年的立碑频次更高。立碑频次高的年份,基本都在蔡京任相期内,这或许并非巧合。前已述及,徽宗朝第一次大规模立碑乃崇宁元年(1102年)九月首立党籍碑,即蔡京入相约两个月,就开始了徽宗朝第一次大规模政治碑刻运动。用碑刻来实施政治理念,是徽宗与蔡京这两位同样具有艺术爱好、金石情结的君臣的一拍即合行为。自此之后,蔡京与徽宗多次进行碑刻政治,蔡京可谓是徽宗碑刻政治实施的最有力助手。除蔡京之外,还有如郑居中曾请立《大观圣作碑》。所以说,徽宗朝的碑刻政治,是徽宗与当时权臣、宠臣蔡京、郑居中等人合力实施的结果,不能简单视为徽宗的个人行为。

那么,徽宗通过碑刻来治国的实际成效如何呢?

(二)碑刻政治的客观效果

宋徽宗内心具有强烈地效仿宋太宗、宋神宗之欲望。其即位之初就效仿太宗之太平兴国,改元建中靖国,继而又欲绍续神宗变法图强之遗志,改年号为崇宁。崇宁三年全国立《付辟雍诏碑》云:“则将一道德,同风俗,追成周之隆,以骏惠我神考,岂不韪欤?”[20]骏惠即极力遵从之意,徽宗强烈的继述之志,是其对父亲神宗变法的认可与尊崇。

钱大昕对徽宗政治碑刻有如下看法:

《元祐党籍碑》:神宗所用之人,所创之法,海内皆以为非,独其臣子是之……人主之权,能行于一时,不能行于万世。读党籍之碑,崇宁君臣,几大快于心矣,岂知人心所不服,即天心所不祐。[21]18919

《政和御制五礼记》:祐陵改修五礼,意在粉饰太平,而牧守建言,辄为毁人自成之举,上亦不以为非也,君侈而臣谄,识者知宋祚之不长矣。[21]18920

《御笔付李邦彦诏》:语曰:其身正,不令而行,其身不正,虽令不从。观徽宗之诏,可谓有志于化民成俗矣,而人才日衰,国遂以亡,何哉?盖徽宗之所好者,道教也……邦彦轻薄浪子,领袖师儒,乃亟称其学行,此岂真能知人育才者,区区十行手诏,欲使天下风移俗易,傎(慎)矣。是故有国家者,务寔而不尚文。[21]18922

观钱大昕之言,无一不是极力批评徽宗的碑刻政治,并且认为这些碑刻的治国作用收效甚微,钱大昕之言应代表了大多数后人的看法。

其实,从治国理政的角度而言,碑刻作为一种传播媒介,对其传播效果还应分而论之。党籍碑对相关党人与家族的禁锢影响是巨大的,总体而言不利于舆论治国,所以立碑三四年即诏毁讫。除了党籍碑,其他全国性立碑多毁于后世,既然在徽宗当朝全国遍立碑刻,接受者必然会受其影响。如徽宗前期的兴学重教与诫约监司奉法碑,通过这种强制性、侵略性的阅读方式,对全国臣民,尤其是臣僚与士子进行了一定程度的道德规范引导,对地方官员进行监察警示。当读者面对这些“大书深刻”的碑刻时,应有“出入顾瞻,必畏而仰”[13]14653的效果。有学者认为徽宗在全国建立神霄玉清万寿宫,此乃控制地方宗教信仰之行为[22]324-358。确如所言,徽宗此举无疑属于对宫观这种“公共场所”的控制,确对地方民众的宗教信仰有一定影响。可见,徽宗碑刻针对的对象不同,起到的效果也不同。

三、宋徽宗金石情结的形成与强化

金石情结背后体现的深层含义是不朽意识、功业意识、权力意识。下面主要从艺术与政治等层面简述宋徽宗金石情结的成因与强化。

(一)形成:为藩时欲以金石书画永传不朽

中国书画艺术特别重金石气、金石味。书画之所以常与金石同休戚,主要是古人认为“物不朽者,莫不朽于金石”[23]483。金石作为一种传之久远的载体,它承载着书画的传播命运与作者不朽的艺术生命,金石情结与书画雅好密切相关。

古人对金石的运用很早,金石成为一门学问,众皆认为乃宋仁宗朝兴起,至徽宗朝达到顶峰。人常谓宋徽宗乃艺术天才,政治昏君。众所周知,徽宗酷爱书画,御书翰墨较多,“瘦金体”独步天下,花鸟画流传千古。徽宗醉心书画,对金石有特殊爱好亦在情理之中。关于个体的人格发展,埃里克森(Erik H. Erikson)强调“个人与周围的文化和社会环境是密切相关的,个人在各阶段的发展都离不开周围的环境的影响”[24]75,金石情结亦为人格发展之一种,必然与社会风气、文化教育有关。徽宗受到北宋晚期金石学风气的陶染,处在作为文化中心的帝都,这种影响尤大。

分析心理学还认为:“情结的能量朝向积极的方面还是消极的方面,在分析的意义上讲,受到一系列复杂因素的影响,如一个人的情结是否与其所选择的职业方向一致,是否可以得到周围现实的赞许,是否为个体所认识等等。”[3]埃里克森把个体心理的发展过程划分为八个阶段,指出每一阶段的特殊社会心理任务。“在这个发展过程中,埃里克森最为重视青春期和青年时期,因为青春期形成的‘自我同一’(identity)和可能出现的自我同一危机(identity crisis)无论对于个人还是对于社会,都最为重要。”[24]74其中,第四阶段(6-12 周岁)是勤奋或自卑的形成期,“如果他(指儿童)对自己的工具和技能,或对自己在玩伴中的地位感到失望,那么他便不会对这些工具和技能以及工具世界产生认同感……会认为自己注定是平庸或无能之人”[25]233-234。埃里克森所谓的第五阶段(12-20周岁)是同一性或角色混乱的形成期,即其最重视的青春期,这一阶段的核心问题是自我意识的确定和自我角色的形成[25]234-237。

宋徽宗即位时约18 周岁,在此之前的若干年内,他应在书画艺术方面耗费精力颇多。《铁围山丛谈》载:

国朝诸王弟多嗜富贵,独祐陵(指徽宗)在藩时玩好不凡,所事者惟笔研、丹青、图史、射御而已。当绍圣、元符间,年始十六七,于是盛名圣誉布在人间,识者已疑其当璧矣。初与王晋卿诜、宗室大年令穰往来。二人者,皆喜作文词,妙图画,而大年又善黄庭坚,故祐陵作庭坚书体,后自成一法也。时亦就端邸内知客吴元瑜弄丹青……[14]5-6

班杜拉社会学习理论认为,影响自我效能感的因素除了前面所说的最重要的“实践的成败经验”,还有“替代经验的效能信息”与“言语劝导”⑪。徽宗为藩王时,王诜、赵令穰、吴元瑜、黄庭坚等富有艺术盛名的人即起到榜样的示范作用,体现的是“替代经验的效能信息”。同时,徽宗十六七岁就因书画造诣获得各种赞许,这些“言语劝导”无疑会提升徽宗艺术上的自我效能感。至于徽宗登位之后因艺术造诣得到的嘉许更是多如牛毛,他的作品在当时就被奉为神品,被认为纵越古今。徽宗勤奋学研书画艺术即处于“可以得到周围现实的赞许”的环境中,他对书画工具与书画技能应有较高的自信,这对其青春期时自我同一性⑫建构有非常重要的影响。

埃里克森还认为“个人的心理精神状态是与外界社会的情况紧密相关的,尤其某些具有杰出天才的历史人物的自我同一的形成或心理危机的出现都是社会心态的反映”[24]87。徽宗非嫡非长,登位具有偶然性,此前他本无心觊觎政治,身在藩邸,格外耽溺书画艺术,所以在这方面勤奋异常。可以说徽宗登位之前的自我同一性建构就是成为一位酷爱艺术的藩王,而不是成为君主,这也符合当时的众“望”所归。《铁围山丛谈》又载:“(徽宗)及即大位,于是酷意访求天下法书图画。”[14]78众知徽宗为帝时亦不忘书画,多有杰作,且诏令编书谱、画谱,收藏古文物,足见他对艺术是由衷热爱。所以说徽宗对金石的酷爱很大程度上来源于身在藩邸时的书画雅好,由此形成了一种强烈的金石情结。

(二)强化:为帝时欲以金石碑刻铭功垂业

人所共知,九鼎乃王权至高无上的象征,在先秦被视为传国宝器。秦之后有极少数君主重铸九鼎,以彰显金石伟业,为史明载的有武则天与宋徽宗,宋以后则无人再复铸九鼎。徽宗登位具有偶然性,他铸造九鼎一定程度上应含有为继位正名的原因。但徽宗铸造九鼎,则更多是展现了徽宗时代“自我作古”的历史定位[26],其实质是徽宗意图铭功垂业。徽宗身为藩王时形成的金石情结在其在位之后因为政治宏愿得以被激发,所以造就了多次全国立碑的现象。

徽宗继位之前的艺术雅好是促成其金石情结形成的最重要原因,继位之后出于政治目的的金石应用是其金石情结的一种强化体现,政治功业宏愿由此反过来强化了其金石情结,可以说政治碑刻是强化其金石情结的外驱力。

(三)其他偏爱:向往封地与道家养生

还有两点或许是徽宗金石情结形成或强化的次要原因,即其对封地的特别偏爱与受到道家金石养生的影响。

宋徽宗喜好江南奇石应是受到了唐宋文人普遍的江南园林观念的浸染,还与其独特的个人生活经历有关。精神分析心理学研究认为情结产生的最重要原因是早期的经验引起,考察徽宗童年的生活经历,或可解释其金石情结的部分形成之因。徽宗孩童时期常年生活在京城石艺园林中,所以自小对石头世界有特殊情感。此外,北宋灭亡前夕的靖康元年(1126年),在金兵南下时,作为上皇的徽宗从开封逃往江南镇江。选择镇江作为逃亡目的地恐非偶然。徽宗为藩王时的封地乃苏州与镇江,他虽未曾就藩,但也许心中早就有了天然的亲近感与偏爱之心。徽宗所建艮岳园等石艺园林,皆以江南山水为原型,花石纲多采太湖奇石,或许也是他对江南封地特别钟爱的潜在体现。故而,基于封地偏爱,宋徽宗对江南地区有特殊的亲近感,对江南奇石的热爱也含有一定的爱屋及乌成分。

帝王信奉神仙方术,服食金石方以求长生不老,习焉已久。金石方是道教服食方的重要成分,“道教服食的金石药主要有丹砂、黄金、白银、玉屑、钟乳、云母、雄黄、曾青、石英、赤石脂、太乙禹余粮等。这些药物有单服者……也有将多味金石药配伍服食或以金石配草木药服食者”[27]。这些金石方虽然不等同于钟鼎碑碣之属,但在古人看来,它们仍然同根同源,同属于不腐不变的金属石头材质。服食习俗在魏晋与唐形成高潮,发展到北宋,好服食者已经逐渐认识到服食金石对身体的危害,金石服食相对减少。即便如此,宋徽宗对预言、占梦、驱鬼等道术极为迷信,也有可能热衷服食⑬,故而他对金石的热爱也许含有道教养生的成分所在。

分析心理学研究认为:“情结的形成不仅受外部条件(创伤)的影响,其与个体的固有意象以及潜意识精神的内在精神结构也更有关系。”[28]宋徽宗金石情结的形成,不仅与其小时候的石艺园林生活经历有关,更与徽宗希望艺术不朽、建立金石伟业的内在精神结构有关,这其中,徽宗登位之前的书画雅好造成的金石情结尤为重要。

要之,宋徽宗的金石情结在其身在藩邸就已经开始形成,并且在其统治期间不断被强化,终其一生,它一定程度支配着徽宗的心理与行为,并且这种情结与外显行为相互影响,互为促进。

结语:反思物好与政治

《宋史·徽宗本纪》赞云:“自古人君玩物而丧志,纵欲而败度,鲜不亡者,徽宗甚焉,故特著以为戒。”[15]418正史叙事很大程度上营造了后世的徽宗形象。对于“艺术家皇帝”的徽宗而言,所谓玩物丧志之“物”,主要指书画、园艺,这都与其金石情结有关。“以文人的身份来履行自己的皇帝职责,这是徽宗统治的一个核心特点”[29]190,碑刻政治即具有文人治国特点。

通过本文论述,可知从雅好玩物移情到政治治理,乃是艺术心理与政治心理相结合的政治行为,它往往有玩物表志、玩物达志的意义。由此引起思考,帝王的艺术情结对治国理政具有一定影响,这种影响是有意识或无意识的,或积极或消极,不能一概否定,但其情结常会被臣下利用。臣僚也会利用帝王的艺术情结来夤缘谋私,如《宋史·朱勔传》谓“徽宗颇垂意花石”[15]13684,朱勔等人奉迎上意兴花石纲,以致“流毒州郡者二十年”[15]13685。

本文由宋徽宗的碑刻政治进而思考这种以物治国行为的流变。先秦时期的金石治国着重体现在“金”,即青铜礼器,时至唐宋,转向到“石”。由青铜到碑刻,这种转向背后体现的是文献载体的制作工艺由繁趋简,由此造成了使用地域的扩大化与使用频次的提升,面向对象也由贵族向平民转向。从青铜政治到碑刻政治的风习流转,是物的象征性到实用性的转向,但物的象征性是始终不可丢弃的一面旗帜。无论是象征还是实用,它们都体现了中国文化对金石之不朽与垂远特征的政治性应用。

注释

①物好(wù hào)指对某种物品(书画、玉石、木制品、陶器等)的格外偏爱。物好常与政治有关,由物好投射到政治上,甚至会一定程度上影响政治决策。②所谓徽宗的政治碑刻,指徽宗作为实施主体的政治性立碑活动。既指由徽宗发起自上而下的全国立碑事件(如范致君撰《兴学圣德颂碑》《进兴学圣德颂表》,为臣僚的夤缘行为,但经徽宗授意全国立碑,亦列入统计),也指徽宗下令的与政治有关的单独(指立碑某处)立碑活动。此外,徽宗有宸翰赐额宫观,或木质,或石质,统计甚难,皆不计。③本表首栏为立碑时间,诏令下达之后,各地立碑所书时间并非完全一致,但大略不差,故择其一记年月(月份乃阴历),部分月日无考者仅系年。少数碑刻立碑在撰文若干年之后,则特别说明。臣僚应和徽宗所立碑刻一并系入,如崇宁三年徽宗《付辟雍诏》刻碑,次年薛昂《赐辟雍手诏后序》亦全国刻碑,并系之。末栏列录文或事件的主要出处,一般列几种先出文献作为代表;本表所列邢台所立《兴学圣德颂碑》《进兴学圣德颂表》属同一碑,碑阴刻颂文,两侧行书刻颂表;曾枣庄等编《全宋文》录薛昂《赐辟雍手诏后序》系于“崇宁二年”(上海辞书出版社、安徽教育出版社2006年版,第125 册,第2710 卷,第276 页),细核文义,当在崇宁四年;《宝刻丛编》记载《孙过庭书谱》《(王)羲之十七帖》云“大观二年九月奉圣旨摹勒刊石太清楼下”,但又自注谓“新增”(《石刻史料新编》第1辑,新文丰出版公司1982年版,第24 册,第18087 页),因本年大观三年正月已刊刻《大观帖》,新增即后增,疑“二”当为“三”之误;据徽宗《诫约无侵官御笔手诏》与程振《元丰大观诏书后序》,知徽宗此手诏于大观三年二月颁布全国,京东路转运判官张孝纯、京东路计度转运使兼劝农使沈纯诚,于政和四年六月将其与神宗元丰五年五月二日《诫谕百官诏》合刻,名《元丰大观诏书碑》,见毕沅《山左金石志》卷十八。此碑是否为奉诏所刻不得而知,但确是徽宗碑刻政治之产物,故统计在内;《全宋文》(第165 册,第3599 卷,第264 页)据景定《建康志》卷四“留都录四”录《政和御书手诏碑》,但景定《建康志》载“政和八年二月刻石府学”实误,故《全宋文》亦误。李邦彦《政和御书手诏碑记》载徽宗御书手诏训士在政和八年六月,京师太学刻碑在政和八年七月,各地府学刻碑在七月之后,建康府学不可能早在政和八年二月刻碑。又据《山左金石志》卷十八,此碑上截刻《政和御书手诏碑》,下截刻《政和御书手诏碑记》。可见地方官学、文庙或多合刻二文。④有关立碑次数需特别说明。如元祐党籍碑在崇宁年间经过三次立碑,第一次仅在京师,后两次在京师与地方皆立,在表2中统计立碑范围时,则计全国立碑2 次,京师立碑3次。立碑次数指批次,如大观二年全国遍立《大观圣作碑》,则计1 次。如两碑一体同立(指碑阳与碑阴皆刻文,同时刊立),实为一体,乃一碑二文,则计1 次。数据或有误差,但大致能体现立碑范围与频次。⑤蔡絛撰《铁围山丛谈》卷六:“及政和三四年,繇上自揽朝纲,政归九重,而后皆以御笔从事。”中华书局1983年版,第109 页。⑥自我效能感(Self-efficacy),或译为自我效能,乃社会心理学著名术语,班杜拉(Albert Bandura)对其定义是“个体对自己的行为能力及行为能否产生预期结果所抱的信念”。见林崇德、杨治良、黄希庭主编《心理学大辞典》,上海教育出版社2003年版,第1775页。⑦荣格著,关群德译《情结理论评述》,《心理结构与心理动力学》,《荣格文集》第四卷,国际文化出版公司2011年版。⑧班杜拉的社会学习理论认为“实践的成败经验是个体赖以建立自我效能感的最可靠的基础。在此基础上建立的效能感不仅坚定,而且还有向其它活动领域泛化的趋势”,见高申春《人性辉煌之路:班杜拉的社会学习理论》,湖北教育出版社2000年版,第269 页。⑨“自我效能感通过个体选择过程产生的主体作用是一种长时效(long-lasting effect)影响作用”,见高申春《人性辉煌之路:班杜拉的社会学习理论》,第258 页。⑩移情(transference)指“个体将先前对某人或事的某种情感转移到其他新对象上的潜意识心理过程。”见林崇德等主编《心理学大辞典》,第1534 页。⑪“所谓替代经验的效能信息,是指看到能力等人格特征相似的别人在活动中取得了成功的观察结果,能够使观察者相信,当自己处于类似活动情境时也能获得同样的成功,从而提高观察者的自我效能感”“言语劝导,即接受别人认为自己具有执行某一任务的能力的语言鼓励而相信自己的效能”。见高申春《人性辉煌之路:班杜拉的社会学习理论》,第269-271 页。⑫自我同一性(ego-identity),是埃里克森(Erik H. Erikson)提出的人格理论术语,指“自己能意识到自我与他人相区别而存在,以及自我的连续性和稳定性,亦即个人的内部状态与外部环境的整合和协调一致”。见林崇德等主编《心理学大辞典》,第1774 页。⑬有知名眼科学家认为:“宋徽宗赵佶迷信道教,喜服丹石,被金人俘虏后,一目终致盲废,有可能与服食丹石有关”。见陈耀真《中国眼科学发展史》,《眼科学报》1986年第1 期。