城镇化与商贸流通业协调发展研究

——基于长三角三省一市的实证

江海旭 副教授 张荣天 博士后

(1 辽宁对外经贸学院区域旅游研究中心 辽宁大连 116052;2 扬州大学苏中发展研究院 江苏扬州 225009)

引言

长三角、珠三角与环渤海湾作为我国三大经济圈,在全国经济发展中具有举足轻重的作用。其中,长三角被誉为是三大经济圈中经济发展最具活跃、最具创新能力和开放程度的区域。2019 年5 月,党中央审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,其将长三角一体化发展上升为国家战略,这表明了国家对长三角发展的高度重视。商贸流通业作为国民经济发展的支柱性产业,其成为了长三角经济发展的重要引擎。随着长三角一体化国家战略的落地与推进,长三角区域内城镇化进程不断加快,城乡融合成为了必然趋势。在此背景下,实现城镇化与商贸流通业发展的齐头并进,成为了推动长三角经济向高质量发展的关键。因此,研究长三角商贸流通业发展水平和城镇化水平,以及两者之间的协调发展情况,对于贯彻落实党中央关于长三角一体化发展战略具有重要的理论价值和现实意义。

城镇化与商贸流通业发展相关研究综述

关于城镇化发展对商贸流通业发展的影响研究。王水平(2012)研究认为,城镇化水平的提升会促进商业网点的增多,其能够为商贸流通业发展提供必要的空间条件,同时也能为商贸流通业的进一步细化分工带来充足的劳动力,最终其促进了商贸流通业的集聚;万欢(2013)基于城镇化对商贸流通业发展的理论分析提出了加快推进新型城镇化促进商贸流通业发展的对策建议;周双燕(2018)从非线性视角,利用全国省级面板数据就城镇化影响商贸流通业发展的技术创新门槛效应进行了研究,认为城镇化对商贸流通业发展的影响效应存在非线性效应,只有当技术创新水平较高时,城镇化才能够促进商贸流通业的发展,而当技术创新水平较低时,城镇化对商贸流通业的影响效应并不存在;蔡静宜(2018)采用金融发展作为门槛变量,其同样从非线性视角研究了城镇化对商贸流通业的影响效应,最终得出城镇化对商贸流通业发展确实存在非线性效应,且只有当金融发展水平较高时,城镇化才会通过创造大量消费需求而促进商贸流通业的发展,而在较低金融发展水平状态下,城镇化并不会对商贸流通业发展带来促进作用。

关于商贸流通业发展对城镇化的影响研究。这方面的研究相对较为丰富,其既有定性的研究,又有定量的研究。定性研究方面,丹宝坤和刘继兵(2016)研究表明,商贸流通业作为基础性和先导性产业,其会通过经济运行效率的提升、劳动就业水平的提高、产业结构的调整等渠道促进社会生产力的提高,从而最终对城镇化产生积极的推动作用。定量研究方面,王佳等(2015)基于我国经验数据的实证检验发现,我国商贸流通业发展的效率对城镇化具有显著的影响,但这一影响效应具有较大的异质性,即农村要明显弱于城市;颜双波(2016)基于我国省域面板数据构建了实证模型,并就商贸流通业对新型城镇化发展的影响效应进行了研究。其研究发现,商贸流通业的发展对城镇化无论是长期来看,还是短期来看,都具有显著的正向促进效应,其中人均社会消费品零售总额和商贸流通业就业人员对城镇化发展的正向推动作用最为明显。

关于城镇化和商贸流通业发展两者之间存在互动关系的研究。陈苡(2015)研究得出,商贸流通业属于第三产业,其对经济发展具有显著的促进作用,因此其发展会带动城镇化的发展。这主要是因为,商贸流通业中的农产品消费支撑了城镇化的发展,反过来城镇化水平的提升会促进商贸流通业物流基础设施的发展,这降低了商贸流通业的成本,扩大了商贸流通业规模,提高了商贸流通业的运营效率。因此,城镇化和商贸流通业发展之间相互促进,形成了良性闭环;方萍(2014)研究发现,城镇化水平与商贸流通业发展水平在短期内不存在均衡发展关系。但从长期来看,两者之间存在稳定的均衡发展关系,商贸流通业发展对城镇化发展具有显著的促进作用,反过来,城镇化的推进为商贸流通业发展提供了广阔的发展空间与发展条件;熊曦和柳思维(2015)基于我国省域面板数据对商贸流通业发展与新型城镇化发展构建了综合评价体系,其通过测度得出商贸流通业发展与新型城镇化两者之间具有协调发展的关系,这种关系的协调程度存在东高西低的梯度递减特征。

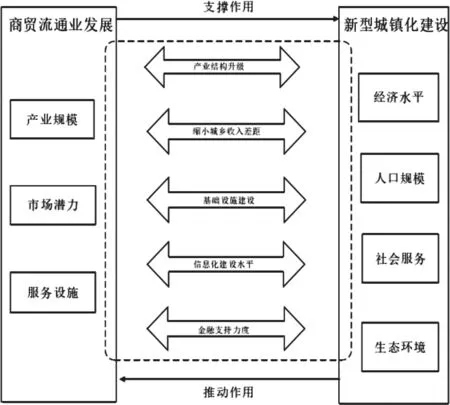

图1 城镇化发展与商贸流通业发展理论协调机理

城镇化与商贸流通业协调发展机理分析

商贸流通业的发展主要通过商贸流通业产业规模、市场质量、基础设施、服务等要素来体现,其中产业规模是商贸流通业发展的最核心要素。城镇化则包括经济水平的城镇化、人口规模的城镇化、社会服务的城镇化和生态环境的城镇化。城镇化与商贸流通业发展之间是相互推动,相互促进的。商贸流通业的发展会通过产业规模的提升推动产业结构优化、市场潜力挖掘、释放经济活力,并能够进一步完善基础设施建设、提升服务水平、促进人口规模集聚,其发展支撑了新型城镇化建设,缩小了城乡差距,统筹了城乡一体化发展,最终实现了城镇化水平的提高。反过来,城镇化率的不断提高,会吸引人口规模集聚,实现社会服务水平和能力的提升,改善社会生态环境,完善相关基础设施建设,提升信息化水平和金融服务能力,进而对商贸流通业发展产生推动作用。具体的理论影响传导机制如图1 所示。

(一)商贸流通业发展为城镇化发展提供支撑作用

经济集聚理论和中心理论表明,城镇最大的吸引力在于其具有强大的经济集聚能力和规模经济效应。人口和经济向中心地区(城镇)集聚则是城镇化发展的过程,而商贸流通业的发展有利于这种经济集聚和规模集聚效应产生。商贸流通业的发展会带动相关住宿餐饮、交通运输、金融保险等产业的发展,而这些产业的快速发展有利于经济规模的集聚,与此同时信息化水平、金融支持、交通等基础设施配套的完善,能够进一步提升经济水平的城镇化、人口规模的城镇化、社会服务和生态环境的城镇化,最终对城镇化发展起到了良好的支撑作用。除此之外,城镇化最大的表现就是人口规模的集聚,商贸流通业具有很强的劳动力吸纳能力,其能够较好地带动就业和人口规模的集聚,而这又是城镇化最基本的要素。商贸流通业作为国民经济的先导性产业和基础性产业,其与其他产业关联度很强,能够带动相关产业的发展,特别是对农村劳动力向中心区域集聚具有很好的导向作用。其中,农村人口向城镇转移是城镇化最直接的体现。随着农村人口向中心区域的集聚,城市人口密度将不断增长,而商贸流通业刚好具有很强的就业吸纳能力,因此商贸流通业的发展有利人口规模的集聚,其为城镇化发展提供强有力的支撑。

(二)城镇化发展具有反哺商贸流通业发展的作用

城镇化发展反哺商贸流通业发展主要表现在三个方面:第一,城镇化的发展有利于产业结构的转型和升级,其促进了商贸流通业规模的扩张。城镇化过程最明显的一个特征就是农村人口向城镇转移,人口转移形成的人口集聚能够通过消费来促进商贸流通业发展,进而其对流通业产业的转型升级产生了积极推动作用。这种积极推动作用主要表现在,新兴行业与商贸流通业的融合发展,譬如,“互联网+”、大数据等技术对商贸流通业的渗透,这些业态的变化推动了传统商贸流通业的发展,使得网络零售、消费体验、场景消费变得更为常态化,从而形成了良性循环,最终城镇化和商贸流通业产业结构的转型升级反哺了商贸流通业的发展;第二,城镇化发展会对商贸流通业发展质量产生积极的推动作用。事实上,城镇化水平的高低决定了商贸流通业发展质量的高低。商贸流通业的发展需要人才、科技以及与之相配套的基础设施建,而城镇化的发展能够实现人才集聚,继而其带动了科技和相关配套基础设施的建设,从而自然而然的为商贸流通业发展提供了充足保障,最终其提升了商贸流通业的发展质量;第三,城镇化发展能够促进商贸流通业市场体系的进一步完善。当人口不断向中心区域(城镇)集聚时,城镇经济发展水平、社会服务水平等均会得到进一步优化。当农村人口涌入城镇之后,其随着市场环境的变化以及收入水平的提升其会对生活品质产生追求,这就会倒逼商贸流通业市场体系不断完善以适应居民高品质的消费需求。除此之外,随着城镇化的推进,城乡居民的收入差距将不断缩小,城乡基础设施建设和信息化水平、金融服务和覆盖范围同样会得到进一步完善,这将进一步为商贸流通业发展起到积极的推动作用。

实证研究

(一)指标选取与综合评价模型构建

在指标选取上,商贸流通业发展水平采用社会消费品零售总额、商贸流通业增加值、商贸流通业从业人员数、固定资产投资回报率、城镇居民人均可支配收入、限额以上批发零售住宿餐饮企业数、连锁企业总门店数、亿元以上商品交易市场数量8 个指标予以衡量,指标数据均来自长三角三省一市历年统计年鉴;城镇化发展水平采用人均GDP、第二、三产业占GDP比重,城镇人口占总人口的比重、每万人拥有的医院和卫生床位数、每十万人拥有的各级各类学校平均在校生数量、城乡居民基本养老保险人数、人均公园绿化面积来衡量,指标数据来源同样为长三角三省一市的历年统计年鉴。根据熵值法确定城镇化发展水平和商贸流通业发展水平各指标的权重,计算城镇化发展水平和商贸流通业发展水平综合得分,具体计算公式如下:

其中,xi是衡量商贸流通业发展水平的8 个细分指标,yi是衡量城镇化发展水平的7 个细分指标,s(x) 和c(y)分别表示商贸流通业发展水平综合得分和城镇化发展水平综合得分,和分别为衡量商贸流通业发展水平和城镇化发展水平的各细分指标的标准值。其中s(x) 和c(y)的取值范围为[0,1],αi和βi分别为商贸流通业发展水平和城镇化发展水平各细分指标根据熵值法确定的权重。

(二)商贸流通业与城镇化协调发展模型构建

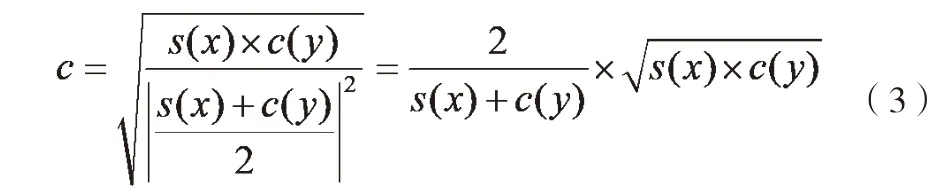

根据协同理论,构建商贸流通业发展水平与城镇化发展水平之间的耦合度模型如下所示:

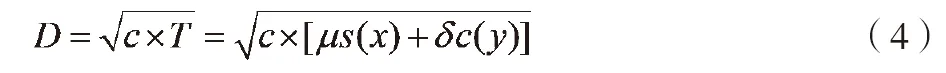

其中,c为商贸流通业发展水平与城镇化发展水平的耦合度,c的取值范围为[0,1],c值越大,表示商贸流通业发展与城镇化发展之间的耦合性越好,但考虑到耦合度只能说明两者之间相互作用程度的强弱,其无法较好地体现出协调发展程度的高低,因此本文进一步将模型优化,构建商贸流通业发展与城镇化发展之间的耦合协调度模型如下:(4)

其中,D为耦合协调度,取值范围为[0,1],D值越大,表示商贸流通业发展水平与城镇化发展水平之间的协调度越高,即商贸流通业发展与城镇化发展的协调发展水平越高。T=μs(x)+δc(y),表示商贸流通业发展水平与城镇化发展水平的综合评价得分,μ,δ为权重系数,且μ+δ=1,考虑到商贸流通业发展和城镇化发展对整个社会发展意义的均等性,同时为了便于计算,本文设定对μ,δ的取值均为0.5。

(三)商贸流通业与城镇化发展协调度测度及结果分析

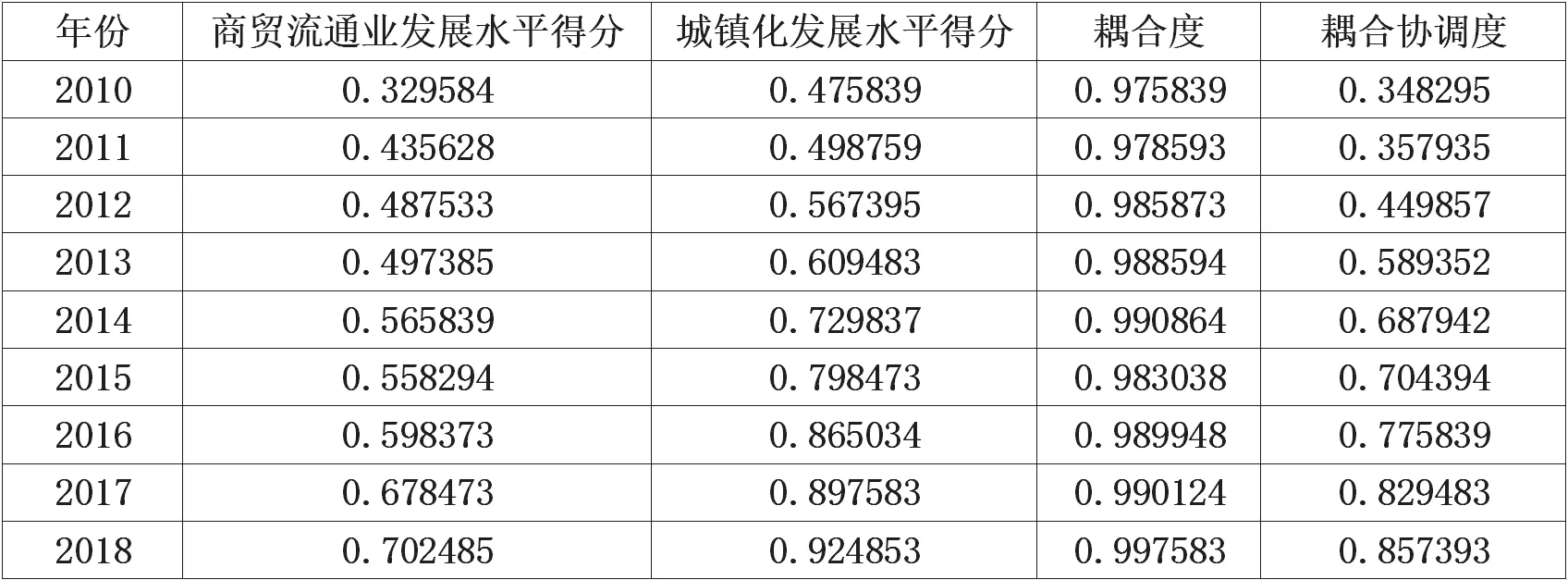

根据熵值和权重,以及公式(3)和公式(4)测算得到长三角三省一市商贸流通业与城镇化协调发展情况如表1 所示。

根据表1 的测算结果可知,商贸流通业发展水平得分分为三个阶段,2010~2014 年,商贸流通业发展水平得分在不断增大,且2014 年的得分相比于2013 年的得分增长迅速。其原因可能是源于2013 年互联网元年的影响,互联网对商贸零售业转型升级的推动作用在2014 年得以显现;第二阶段是2015~2018 年,这一时期商贸流通业发展水平也在不断增大,但2015 年的得分却小于2014 年。其背后的原因可能是“互联网+”推动商贸流通业发展的边际效应开始递减,其导致了商贸流通业发展水平的综合得分增长不明显,因此出现了一定程度的下降;第三阶段,2016~2018 年,商贸流通业发展水平得分仍然呈现出逐渐递增的趋势,这也与当前我国长三角三省一市商贸流通业运行的实际情况较为吻合。表1 的城镇化水平测算结果还表明,2010~2018 年我国城镇化是稳步推进的,城镇化水平不断得到提升,特别是2016 年以后,我国的城镇化水平得分都已经超过0.8,这也与我国上海都市圈建设、国家中心城市建设和长三角大湾区建设等重大战略推进相吻合。

从商贸流通业与城镇化发展耦合度来看,两者之间的耦合度较高,都在0.97 以上,这表明长三角三省一市商贸流通业发展与城镇化发展之间的相互驱动作用很强,两者之间存在相互促进的双向互动关系,而并非单向的影响关系。深入研究可以发现,商贸流通业与城镇化发展的耦合度可以分为两个阶段,其与商贸流通业发展水平综合得分呈现出同样的走势,2010~2014 年,两者之间的耦合度不断增长,2015 年的耦合度相比于2014 年有所下降,但在2015 年之后其耦合度又是稳步提升的。

进一步地,从本文最为关注的商贸流通业与城镇化协调发展的耦合协调度来分析,可以发现商贸流通业与城镇化协调发展程度根据时间可以分为三个等级。2010~2013年为第一个等级,其属于协调发展水平较低阶段,此时的商贸流通业发展综合水平得分与城镇化发展水平综合得分也处于较低水平;2014-2016 年为第二个等级,其属于协调发展水平中等阶段,相对应的商贸流通业发展水平和城镇化发展水平也明显提高;2017~2018 年为第三个等级,属于协调发展水平较高阶段,此时商贸流通业发展水平和城镇化发展水平处于样本期中最高水平。显然,在商贸流通业发展水平和城镇化发展水平均发展到较高水平的时候,两者之间的协调发展耦合度也变得更高,这充分说明了商贸流通业与城镇化之间的协调发展程度会随着两者发展水平的提高变得密切。

表1 长三角三省一市商贸流通业与城镇化协调发展情况

结论及启示

本文基于理论分析的基础,采用2010~2018 年我国长三角三省一市的经验数据测度了商贸流通业发展水平和城镇化发展水平,以及两者之间的协调发展情况,研究结果表明:第一,商贸流通业发展能为城镇化发展提供支撑作用,商贸流通业的发展通过产业规模的提升推动了产业结构的优化,通过市场潜力的挖掘释放了经济活力,并通过基础设施、服务水平的改善促进了人口规模的集聚,进而其支撑了新型城镇化建设。城镇化发展具有反哺商贸流通业发展的作用,城镇化发展会通过吸引人口规模的集聚效应、社会服务水平和能力的提升、社会生态环境的改善、基础设施建设的完善、信息化水平和金融服务能力的提升对商贸流通业发展产生反哺作用;第二,总体来说,长三角地区商贸流通业发展水平和城镇化发展水平均得到了显著提升,且两者之间存在紧密的协调发展关系,但两者之间的这种协调发展程度却经历了三个不同的阶段,具体表现为由2010~2013 年的较低水平阶段向2014~2016 年的中等水平,再向2017~2018 年的较高水平发展,这验证了我国商贸流通业与城镇化协调发展程度会随着商贸流通业发展水平和城镇化发展水平的提高变得更为密切。

综上所述,为实现长三角商贸流通业和城镇化的协调发展,必须从商贸流通业和城镇化发展水平的提高入手,同时还需要做好商贸流通业发展与城镇化发展的平衡,切勿出现商贸流通业发展超前而城镇化发展水平滞后,抑或是城镇化发展水平超前而商贸流通业发展水平滞后的现象。因此,政府政策当局在制定相关政策时,既要考虑到两者的均衡发展,更要考虑到两者之间的协调性,只有充分发挥商贸流通业发展与城镇化发展之间的相互推动、相互促进作用,才能形成良性闭环,进而推动两者实现高质量发展。